Затяжное течение инфаркта миокарда у пожилого больного на фоне острого калькулезного холецистита (клинический случай)

Автор: Романова Н.А., Липатова Т.Е., Паршина С.С., Хайбекова Т.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Кардиология

Статья в выпуске: 3 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Представлен клинический случай затяжного течения инфаркта миокарда у пожилого больного на фоне острого калькулезного холецистита с проведенными обследованиями и лечением; обращено внимание на необходимость особенно тщательной оценки у полиморбидных пациентов временной динамики сегмента ST и зубца Т электрокардиограммы для подтверждения затяжного течения инфаркта миокарда.

Затяжное течение, инфаркт миокарда, острый калькулезный холецистит, электрокардиография

Короткий адрес: https://sciup.org/149135396

IDR: 149135396 | УДК: 616.005.8-085:616.127:612.17:616.366-002]

Текст научной статьи Затяжное течение инфаркта миокарда у пожилого больного на фоне острого калькулезного холецистита (клинический случай)

1Введение. Цель данной работы — привлечь внимание врачей к особенностям клинической картины ишемической болезни сердца (ИБС) у пожилых пациентов, поскольку течение инфаркта миокарда (ИМ) у данной категории больных нередко носит затяжной характер [1] и проявляется атипичным началом заболевания [2, 3]. Кроме того, актуальна проблема взаимного отягощения острого холецистита, сахарного диабета (СД) и тяжелых проявлений ИБС [4–7].

Приводим описание случая затяжного течения ИМ у пожилого больного на фоне острого калькулез-ного холецистита; дебютом заболевания явился абдоминальный синдром.

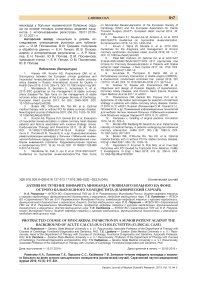

Описание клинического случая. Больной К. 82 лет обратился в хирургическое отделение с жалобами на умеренную ноющую боль в правом подреберье после погрешности в диете, тошноту. Из анамнеза: считает себя больным в течение трех дней, когда впервые после погрешности в диете появились выраженная боль в правом подреберье, тошнота, горечь во рту. К врачам не обращался, не лечился. При осмотре хирургом установлен диагноз острого холецистита, подтвержденный данными ультразвукового исследования (УЗИ) органов брюшной полости (желчный пузырь размером 7,0х3,2 см, обычной формы; выявлены уплотнение и утолщение стенки желчного пузыря до 0,55 см, неоднородное содержимое, на 3/4 заполнено густой желчью; определяются конкременты размером 1,9 см и 1,7 см в диаметре; блока пузыря нет; общий желчный проток не расширен), т. е. у пациента диагностирован острый каль-кулезный холецистит, в связи с чем планировалось оперативное вмешательство. Однако после осмотра больного терапевтом (в анамнезе имелись указания на повышение артериального давления (АД), до каких цифр - пациент точно сказать не может, регулярно по этому поводу не лечился) и снятия электрокардиограммы (ЭКГ) оперативное вмешательство отложено в связи с выявлением очаговых изменений в передне-верхушечно-боковой стенке левого желудочка (ЛЖ) (рис. 1).

Высказано предположение о наличии ИБС: острого ИМ. Назначено дообследование (допплер-эхокардиография — ДэхоКГ; анализы крови: содержание креатинфосфокиназы — КФК; МВ-КФК; кардиотро-понинов сыворотки крови) и лечение (внутривенно струйно введено 5000 ЕД раствора гепарина, внутрь даны 0,25 г аспирина, 0,025 г корвитола, 0,01 г фе-назепама; внутривенно капельно введены растворы: магния сульфата 25% 10,0 + калия хлорида 4% 20,0 + натрия хлорида 0,9% 200,0).

При ДЭхоКГ-исследовании выявлены умеренный дегенеративный кальциноз всех фиброзных структур сердца; аортальная и митральная регургитация от небольшой до умеренной степени (I–II); раскрытие аортального клапана (АК) ограничено до 0,9 см (в норме не менее 1,5 см); дилатация всех полостей сердца от небольшой до умеренной; на фоне тотального снижения систолической экскурсии стенок определялась выраженная гипокинезия до степени акинезии перегородочных, нижнебоковых и переднебоковых сегментов среднего и верхушечного уровней; глобальная сократимость ЛЖ значительно снижена; фракция выброса (ФВ) не более 20% (норма >52%); гипертрофия ЛЖ, выраженная за счет дилатации полости; индекс массы миокарда (ИММ) ЛЖ 185 г/м2 (при норме до 115 г/м2); относительная толщина стенок ЛЖ 0,43 (норма 0,22–0,42). Диастолическая функция миокарда не определялась в связи с наличием нарушения функции митрального клапана (МК). Выявлена относительная умеренная недостаточность атриовентрикулярных клапанов; систолическая функция правого желудочка (ПЖ) снижена. При исследовании ствола легочной артерии (ЛА) патологии не выявлено. Признаки сердечной декомпенсации в покое отсутствуют. Систолическое давление в ЛА 26 мм рт. ст. (TR 21 мм рт. ст.) при норме не более 36 мм рт. ст. Нижнюю полую вену (НПВ) лоцировать не удалось. Таким образом, у пациента обнаружены ЭхоКГ-признаки атеросклеротического поражения аорты и фиброзных структур сердца, крупноочагового поражения миокарда ЛЖ в бассейне всех трех коронарных артерий; гипертрофия ЛЖ эксцентрическая, выраженной степени; признаки выраженного нарушения систолической функции обоих желудочков с дилатацией всех полостей сердца без сердечной декомпенсации в покое; подтвержден диагноз распространенного ИМ ЛЖ.

Рентгенография органов грудной клетки: застойные явления в малом круге кровообращения.

В общем анализе крови: эритроцитов 4,54*1012/л, гемоглобин 149 г/л, цв. показ. 0,95; тромбоцитов 185,0*109/л, лейкоцитов 10,2*109/л, палочкоядерных 17%, сегментоядерных 58%, лимфоцитов 16%, моноцитов 9%, СОЭ 44 мм/ч (лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, увеличение СОЭ).

Биохимический анализ крови: повышение содержания аспартатаминотрансферазы (АСТ) до 86,9 ед./л, аланинаминотрансферазы (АЛТ) до 42,6 ед./л; C-реактивный белок 158,10 мг/л; повышение содержания КФК до 345 ед./л, МВ-фракции КФК до 34,5 ед./л; тропонин (экспресс-тест) слабо положительный; повышение содержания общего билирубина до 52,5 мкмоль/л, глюкозы сыворотки крови до 9,5 ммоль/л; повышение уровня креатинина до 143,0 мкмоль/л, мочевины до 14,8 ммоль/л; калий 4,7 ммоль/л; натрий 140,8 ммоль/л; протеины 66,0 г/л; альбумины 35,9 г/л; холестерин (ХЛ) общий 4,7 ммоль/л; триглицериды 1,7 ммоль/л; ХЛ ЛПВП 1,2 ммоль/л; ХЛ ЛПНП 2,8 ммоль/л; индекс атерогенно-сти 2,9. Исследование гормонального профиля: прокальцитонин 0,7 нг/мл.

Коагулограмма: МНО 1,11 ед.; АЧТВ-тест 29,2 сек; тромбиновое время 17,2 сек; фибриноген 2,8 г/л; протромбиновый индекс 90% (норма). Д-димер-тест слабоположительный. Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) 8,5*10-2 г/л (повышение содержания).

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей: достоверных признаков тромбоза магистральных вен нижних конечностей не выявлено.

Общий анализ мочи: цвет бурый, pH 5,0, удельный вес 1030, белка 1,0 г/л, лейкоцитов 2-4 в п/зр., эритроцитов 7-10 в п/зр.

УЗИ почек: обнаружена субкапсулярная киста правой почки.

УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря: диффузные изменения оперированной предстательной железы; неопорожненный мочевой пузырь.

Скорость клубочковой фильтрации (СКФ): 44,82 мл/мин.

Рост пациента: 170 см, вес: 90 кг. Индекс массы тела: 31,1 кг/м2.

В результате проведенного обследования пациенту выставлен диагноз острого переднего распространенного инфаркта миокарда. Для дальнейшего лечения больной переведен в блок интенсивной терапии кардиологического отделения; осуществлялось динамическое наблюдение хирургом, проводилась коррекция антибактериальной терапии холецистита (вводились цефтриаксон и метрогил).

За время нахождения больного в кардиологическом отделении состояние было тяжелым по совокупности заболеваний; отмечалась синусовая тахикардия, АД колебалось от 120/80 до 140/80 мм рт. ст.; беспокоили общая слабость, периодические боли в правом подреберье; боли в области сердца, одышка в покое не отмечались; в легких в нижних отделах выявлялось ослабленное дыхание; живот при пальпации чувствительный в правом подреберье; отеков ног не было. Проводилась терапия нитратами, антикоагулянтами (гепарин), антиагрегантами (плагрил, кардиомагнил), ингибиторами ангиотензинпревра-щающего фермента (зокардис), селективными бета-1-адреноблокаторами (конкор), средствами, улучшающими метаболизм тканей (кардионат), диуретиками (бритомар), статинами (аторис).

Отмечена положительная динамика показателей: АСТ 27,5 ЕД/л, АЛТ 19,9 ЕД/л; C-реактивный белок отрицательный; КФК 41,1 ЕД/л, МВ-фракция КФК 16,0 ЕД/л; билирубин общий 19,3 мкмоль/л, билирубин прямой 6,0 мкмоль/л; прокальцитонин 0,01 нг/мл; тропонин (экспресс-тест) отрицательный. Рентгенография органов грудной клетки: пневмофиброз. В общем анализе мочи: белка 0,3 г/л, лейкоцитов 30-40 в п/зр., эритроцитов измен. 1-2 в п/зр. Обнаружена лейкоцитурия до 23000 в пробе по Не-чипоренко. К лечению добавлен палин.

ДЭхоКГ-исследование, проведенное спустя 6 дней, выявило умеренный дегенеративный кальциноз всех фиброзных структур сердца, аортальную и митральную регургитацию от небольшой до умеренной степени (I–II). АК имеет нормальную трехполулунную морфологию, фиброз выраженный, кальциноз умеренный, раскрытие АК ограничено до 0,7 см (в норме не менее 1,5 см). В условиях оптимальной визуализации и увеличения сердечного выброса выявлены доплеровские признаки тяжелого аортального стеноза: максимальная скорость 4,1 м/с, максимальный градиент давления 70 мм рт. ст., средний градиент давления 50 мм рт. ст., площадь отверстия около 0,8 см2. Дилатация всех полостей сердца от небольшой до умеренной. Определяется тотальное снижение систолической экскурсии стенок без достоверных локальных нарушений кинеза и деформации полости. Глобальная сократимость ЛЖ умеренно снижена, ФВ 36-38%. Систолическое давление в ЛА 51 мм рт. ст. (TR 46 мм рт. ст.) при норме не более 36 мм рт. ст. НПВ достоверно лоцировать не удалось. Признаки застойной печени отсутствуют.

Заключение: ЭхоКГ-признаки атеросклеротического поражения аорты и фиброзных структур сердца, дегенеративный аортальный стеноз тяжелой степени, умеренная аортальная недостаточность, стадия декомпенсации; тотальное снижение систолической экскурсии стенок не исключает наличия крупноочагового поражения миокарда ЛЖ в бассейне всех трех коронарных артерий, гипертрофия ЛЖ эксцентрическая выраженной степени; ЭхоКГ-признаки нарушения систолической функции обоих желудочков (умеренная — ЛЖ, небольшая — ПЖ) с дилатацией всех полостей сердца; ЭхоКГ-призна-ки левожелудочковой недостаточности. ДЭхоКГ-ис-следование на 19-й день: картина прежняя, систолическое давление в ЛА 70 мм рт. ст. (TR 65 мм рт. ст.) при норме не более 36 мм рт. ст. (выраженная легочная гипертензия).

При проведении холтеровского мониторирования ЭКГ регистрировался нормальный синусовый ритм, днем средняя частота сердечных сокращений (ЧСС) 77 в 1 мин, ночью 73 в 1 мин, минимальная ЧСС 59 в 1 мин; циркадный индекс 105% (резко снижен, ригидный ритм). Эктопическая активность желудочков в норме: всего зарегистрировано 65 одиночных желудочковых экстрасистол (ЖЭ), 3 пары из желудочковой и наджелудочковой экстрасистолы (НЭ) — 1-я градация. Эктопическая активность предсердий выше нормы, преимущественно в дневные часы: всего зарегистрировано 2129 одиночных НЭ (до 193 в 1 ч), 114 парных, 3 групповые НЭ; зарегистрирован 1 пароксизм наджелудочковой тахикардии с ЧСС 117 в 1 мин. Выявлено 136 пауз RR максимум до 1619 м/сек на фоне блокированных экстрасистол. При выполнении бытовой физической нагрузки субмаксимальная ЧСС не достигнута; жалоб, достоверных ишемических смещений ST в период наблюдения не выявлено. Определяется 100% времени удлинения интервала QT.

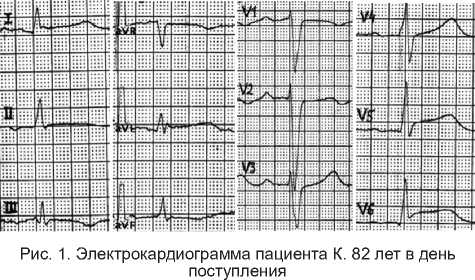

Рис. 2. Электрокардиограмма пациента К., 12-й день лечения

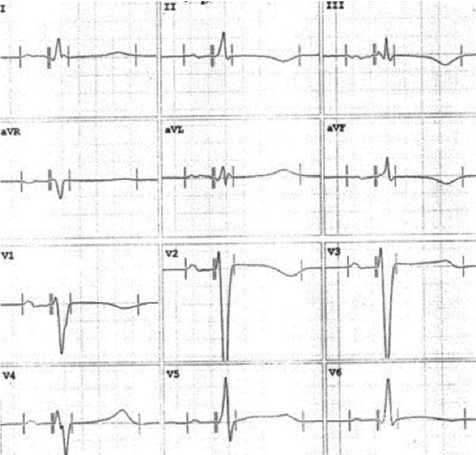

Рис. 3. Электрокардиограмма пациента К., 15-й день лечения

В течение первой недели пребывания в кардиологическом отделении у больного держалась температура на субфебрильных цифрах. На фоне антибактериальной терапии спустя 7 дней боли в животе пациента не беспокоят; при УЗИ органов брюшной полости выявлена положительная динамика: желчный пузырь уменьшился в размерах до 6,7*2,6 см; стенка не утолщена, уплотнена до 0,35 см; конкременты диаметром 1,8 и 1,3 см. Нормализовалась температура. В общем анализе крови на 15-й день пребывания в стационаре отмечено снижение содержания лейкоцитов до 9,7*109/л и СОЭ до 38 мм/ч.

В связи с обнаружением гипергликемии исследован гликемический профиль сыворотки крови в 8 часов, 12 часов и 16 часов; получены результаты: 7,2 ммоль/л, 9,4 ммоль/л, 9,1 ммоль/л соответственно. Консультирован эндокринологом, выставлен диагноз: впервые выявленный сахарный диабет (СД) 2-го типа, целевой уровень гликированного гемоглобина (HbA1C) <7,5%. Рекомендовано введение инсулина короткого действия по 4 ЕД в 8 часов, 14 часов и 18 часов. На 16-й день пребывания в отделении гликемический профиль сыворотки крови в 8 часов, 12 часов и 16 часов: 4,0 ммоль/л, 7,0 ммоль/л, 8,9 ммоль/л соответственно. При выписке рекомендован прием тражента 5 мг в 9 часов.

Пожилой возраст, поздняя госпитализация (на 3-й день после начала заболевания), интоксикация, вызванная обострением хронического калькулезного холецистита, а также впервые выявленный СД - всё это способствовало затяжному течению ИМ. Лишь на 12-й день пребывания в стационаре отмечена положительная динамика зубца T в V5-V6 на ЭКГ (рис. 2).

На 15-й день отмечена динамика по ST-T в V5-V6 по сравнению с ЭКГ от 2.09.19: сформировались отрицательные зубцы T (рис. 3).

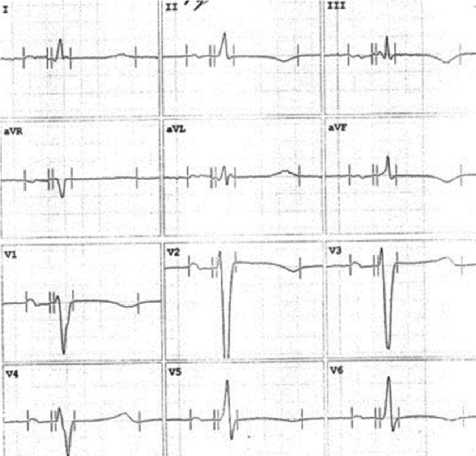

На 19-й день пребывания в стационаре определялась четкая положительная динамика: в отведениях V3-V6 сформировался отрицательный зубец T (рис. 4).

Больному выставлен следующий диагноз:

-

1. ИБС: острый передний распространенный инфаркт миокарда, затяжное течение. Атеросклероз аорты, коронарных артерий. Аортальный стеноз, тя-

- Рис. 4. Электрокардиограмма пациента К., 19-й день лечения

-

2. Хронический калькулезный холецистит в стадии обострения.

-

3. Впервые выявленный сахарный диабет 2-го типа, целевой уровень HbAIC <7,5%. Сопутствующее заболевание: хронический пиелонефрит, латентное течение. Субкапсулярная киста правой почки. Ожирение 1 ст. (ИМТ 31,1 кг/м2). ХБП 3Б ст. (СКФ 44 мл/мин). Пневмофиброз.

желый. Аортальная, митральная регургитация от небольшой до умеренной степени (I–II). Артериальная гипертензия 3 ст., риск 4 ст. Гипертрофия левого желудочка.

Осложнение: ХСН 2А ст. (2 ФК по NYHA). Суправентрикулярная экстрасистолия, пароксизм наджелудочковой тахикардии. Желудочковая экстрасистолия. Легочная гипертензия.

Течение заболевания в описанном случае выявило ряд особенностей:

-

1) поражение миокарда ЛЖ в бассейне всех трех коронарных артерий, выявленное при ДЭхоКГ-иссле-довании с низкой ФВ, при этом на ЭКГ определялись изменения лишь сегмента ST и зубца T;

-

2) отсутствие типичных ангинозных приступов;

-

3) сочетание ИБС с артериальной гипертензией;

-

4) впервые выявленный СД;

-

5) застойные явления в малом круге кровообращения с развитием легочной гипертензии;

-

6) длительный субфебрилитет (7 дней) в отделении (по-видимому, обусловленный наличием обострения хронического калькулезного холецистита в сочетании с латентным течением хронического пиелонефрита);

-

7) затяжное течение ИМ.

Заключение. У пожилых пациентов ИМ может принимать затяжное течение при наличии декомпенсации сопутствующей патологии (обострение хронического холецистита, декомпенсация СД). У по-лиморбидных больных следует особенно тщательно оценивать своевременность динамики сегмента ST и зубца T для адекватной оценки и лечения затяжного ИМ; при этом необходимо учитывать результаты ДЭхоКГ.

Список литературы Затяжное течение инфаркта миокарда у пожилого больного на фоне острого калькулезного холецистита (клинический случай)

- Пристром M.C., Сушинский В.Э., Ceмененков И. И., Артющик В. В. Особенности инфаркта миокарда у пожилых. Медицинские новости 2013; 6: 20-6.

- Богомолов A.H., Козлов К.Л., Курочкина О.Н. Особенности течения инфаркта миокарда в пожилом возрасте и современные подходы к лечению. Клиническая геронтология 2016; 22 (5-6): 60-3.

- Тукиш О.В., Гарганеева А.А. Трудности диагностики острого инфаркта миокарда у лиц пожилого и старческого возраста и их влияние на тактику ведения в остром периоде заболевания. Российский кардиологический журнал 2019; 24 (3): 17-23.

- Гурцкая Л.З., Коханенко Н.Ю., Луговой А.Л., Данилов С.А. Патогенез, диагностика и лечение острого холецистита у больных с декомпенсированной патологией сердечно-сосудистой системы. Медицина: теория и практика 2017; 2 (1): 24-32.

- Груздева А. А. Инфаркт миокарда у больных старших возрастных групп. Клиническая геронтология 2010; 16 (11-12): 14-17.

- Котин B.3., Черемской А.П., Кутепов С.О. Псевдокоронарный синдром у больных острым холециститом. Вестник хирургии им. И. И. Грекова 2010; 166 (5): 96-8.

- Nemati МН. Triple coronary pathologies complicated by acute cholecystitis. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2013; 11 (1): 125-6.