Завершение работ на петроглифах Хар-Яматын-Гол (Монгольский Алтай)

Автор: Кубарев В.Д., Со Гилсу, Кубарев Г.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIII, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521344

IDR: 14521344

Текст статьи Завершение работ на петроглифах Хар-Яматын-Гол (Монгольский Алтай)

Одной из актуальных проблем центрально-азиатской археологии является происхождение скифо-сибирского искусства и формирование так называемого «звериного стиля». Другая, еще более сложная проблема связана с интерпретацией изобразительных «текстов» и предметов мобильного искусства петроглифов, которые разные исследователи «дешифруют» от упрощенной трактовки рисунков как охотничьей или хозяйственной деятельности кочевников, до отражения в них мифологического мышления древнего человека. И, наконец, третьей проблемой остается определение времени приручения лошади и зарождение коневодства на горно-степных пространствах Центральной Азии.

Наряду с археологическими, письменными и этнографическими данными, весьма полноценным источником по древней истории и искусству кочевников служат петроглифы. В течение последних 15 полевых сезонов (1993–2007 гг.) в Баян-Улэгейском аймаке Монголии и на территории Республики Алтай проводились научные исследования, в основном, нацеленные на изучение наскальных рисунков. В реализации международных проектов принимали участие сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск), Института археологии МАН (г. Улан-Батор), университета Орегон (США) и ученые из Южной Кореи (г. Сеул). Изобразительные материалы, полученные в ходе экспедиционных работ, суммированы в монографических альбомах, изданных как в России, так и в зарубежных странах.

Введение в научный оборот новых данных по петроглифам Монголии, а также публикация предметов искусства из элитных курганов кочевников Саяно-Алтая [Молодин В.И., 2000; Полосьмак Н.В., 2001; Čugunov K., Parzinger G., Nagler A., 2003; Чугунов К.В., 2004 и др.] и Казахстана [Са-машев З.С. и др., 2000], позволили более аргументировано датировать и интерпретировать главнейшие образы наскального искусства Центральной Азии.

В полевой сезон 2007 г. завершены исследования еще по одному международному проекту: «Изучение петроглифов Северо-Западной Азии и реконструкция первобытных мифологий», разработанному Ассоциацией исследователей наскального искусства Кореи (г. Сеул) и Институтом археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск). Отдельной группой Вос- точно-Алтайского отряда проводилось исследование наскальных рисунков на территории Баян-Улэгейского аймака Западной Монголии. В частности были обследованы 10 отдельных местонахождений петроглифов в долине Хар-Яматын-гол (сомон Улан-Хус). Надо сказать, что наскальные рисунки здесь открыты нашей экспедицией еще в 1994 году [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 1995], а впоследствии опубликованы в книге Д. Цэвээндоржа [1999]. Однако следует сказать, что исследования проводились только на левом берегу и были кратковременными. Но как выяснилось, наскальные рисунки имеются и на правом берегу реки Хар-Яматын-гол.

Для каждого из десяти пунктов с петроглифами определены координаты. Так, например, изобразительный памятник Хар-Яматын-гол II, находится в пределах: 49°24΄93″ с.ш. – 88°35΄29″ в.д. Перепад высот между пунктами составляет не более 200 м, то есть памятники располагаются на высоте 2490–2300 м. над уровнем моря.

Среди образов и сюжетов Хар-Яматын-гол встречаются изображения быков с необычными рогами (рис. 1), изящных лошадей, женщин, «шаманов-шаманок», одной маски-личины в рогатом головном уборе, а также одна сцена совокупления людей, сцены охоты на оленей и козлов. Изображения выполнены преимущественно точечной выбивкой: по контуру или в силуэтной манере, но есть рисунки, выполненные глубокими резными линиями и даже желобком. Имеются отдельные изображения животных и людей, сочетающие обе техники нанесения.

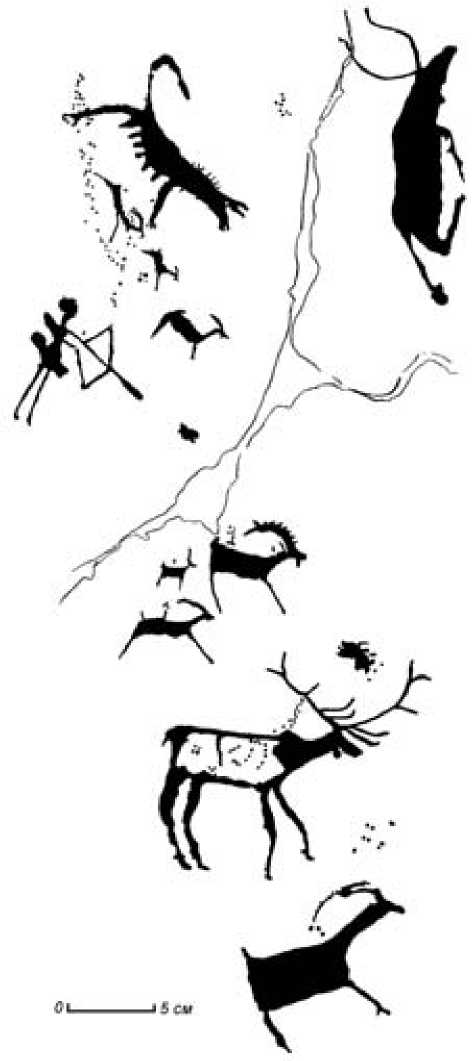

В пункте Хар-Яматын-гол IX интересна небольшая композиция, запечатлевшая охоту на козлов, оленей и быка (рис. 2). В верхней части плоскости животных преследует охотник с луком и гигантская собака или волчица? Напротив них выбита фигурка быка с подогнутыми ногами. В такой позе животные часто встречаются на оленных камнях Монголии, Тувы и Алтая. Они, как правило, размещены рядом с оружием: кинжалами, ножами, чеканами, луками и налучьями. Вполне очевидным представляется, что они служили для декора оружия или фурнитуры для портупейных ремней. И в данном случае следует привести в качестве аналогии уникальные серебряные фигурки коней, служившие наконечниками подвесных ремней для оружия из второго Пазырыкского кургана. Отметим идентичную традицию украшения зооморфными бляшками ремней для подвешивания оружия у племен казылганской культуры Тувы или золотые обоймы с фигурками козлов, украшавшие портупею для кинжала из элитного кургана Аржан 2 [Чугунов К.В., 2004, с. 37]. Но существует и другая интерпретация рисунков животных на оленных камнях, отражающая, по мнению Д.Г. Савинова, «идею жертвоприношения». Исследователь считает, что на лицевой части оленного камня лежащая лошадь с подогнутыми ногами является изображением жертвенного животного, а рядом с ним находится орудие (обычно кинжал) для жертвоприношения. Действительно на многих оленных камнях Монголии и Тувы рисунки коней с подогнутыми ногами сочетаются с рисунками кинжалов карасукского типа, но на олен-

Рис. 1. Прорисовка наскальной композиции в пункте Хар-Яматын-гол III.

ных камнях Алтая с одиночными фигурами коней оружие отсутствует. Как объяснить такое несоответствие? Вместе с тем поза животных (прямые или согнутые ноги, опущенная или приподнятая голова, характерные очертания туловища, и т.п.) не являются четким культурно-хронологическим индикатором, также определяющим семантику изображения. На Алтае в петроглифах рисунки различных животных с подогнутыми ногами известны с эпохи бронзы до позднего средневековья. Трактовка их неоднозначна: они могут изображать «летящих», «отдыхающих», «плывущих», «скачущих», или животных, приготовленных к жертвоприношению? Семантика подобных рисунков должна рассматриваться в совокупности с другими изображениями, если они конечно одновременны.

Основная масса петроглифов на реке Хар-Яматын-гол была создана, очевидно, в эпоху бронзы и раннескифское время. Практически отсутствуют рисунки древнетюркского времени и этнографического времени.

Рис. 2. Прорисовка наскальной композиции в пункте Хар-Яматын-гол IХ.

Подводя итог полевым исследованиям 2007 г., следует констатировать, что поставленная перед экспедицией главная цель достигнута. В результате проведенных работ получены новые сведения о ранее неизвестных археологических памятниках, а также продолжено наполнение фонда образцов древнего наскального искусства. Он необходим не только для дальнейшего изучения и публикаций, но и для создания археологической карты Алтая.

В результате проведения экспедиционных исследований в труднодоступной области алтайских гор были получены огромные по объему и фактически новые материалы. Изучение археологическими методами, даже уже давно известных комплексов петроглифов в одном из высокогорных регионов Центральной Азии позволило прийти к новым археологическим открытиям, а в целом изменило наши представления об Алтае, как об отдаленной и глухой провинции кочевой цивилизации. Исследование петроглифов также позволило достаточно более ясно (на уровне теоретических разработок и реконструкции мифологических представлений) представить миграционные процессы, происходившие на стыке взаимодействия многих древнейших культур Центральной Азии.