Зависимость динамики вызванной биоэлектрической активности и морфологических характеристик мышц голени от вида оперативного вмешательства при ее удлинении в эксперименте

Автор: Сайфутдинов М.С., Ерофеев С.А., Чикорина Н.К.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2003 года.

Бесплатный доступ

На 11 взрослых беспородных собаках производилось сравнение влияния на состояние мышц голени остеотомии берцовых костей в средней трети диафиза долотом с шириной лезвия 0,7 см из двух боковых разрезов по 1,0 см (6 наблюдений) и флексионной остеоклазии берцовых костей на том же уровне. Вид операции не оказывает существенного влияния на мышцы в период дистракции, однако к концу фиксации и после снятия дистракционного аппарата намечается тенденция к более быстрому восстановлению М-ответов мышц в группе животных с остеотомией.

Голень, мышца, электромиография, дистракционный остеосинтез, регенерация, кровообращение

Короткий адрес: https://sciup.org/142120660

IDR: 142120660

Текст научной статьи Зависимость динамики вызванной биоэлектрической активности и морфологических характеристик мышц голени от вида оперативного вмешательства при ее удлинении в эксперименте

В РНЦ «ВТО» разработаны новые методы кортикотомии и устройства для их осуществления [1, 2], изучено состояние остеогенных тканей и кровоснабжающих кость сосудов при различных видах кортикотомии, во многом определяющих активность костеобразовательных процессов. Установлена прямая зависимость результатов лечения от степени травматизации при остеотомии остеогенных тканей и нарушения кровоснабжения костных фрагментов.

Успех коррекции укорочения конечности во многом зависит от состояния мышц. Этим объясняется интерес к многообразию процессов в них протекающих. В частности, не до конца решён вопрос о роли вида оперативного вмешательства в динамике физиологических и морфо- логических изменений двигательных единиц в процессе удлинения конечности и последующем восстановлении её функции.

Проведённые ранее исследования [3] показали, что реактивные изменения в нервных проводниках появляются на уровне повреждения кости уже сразу после операции наложения дистракционного аппарата из-за нарушения барьерной функции оболочек нерва под влиянием асептического воспаления тканей, вызванного оперативным вмешательством. Важно определить, в какой мере степень травматичности оперативного вмешательства оказывает влияние на последующее течение реактивно-репаративного процесса в двигательных единицах мышц удлиняемой конечности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведены эксперименты на 11 взрослых беспородных собаках в возрасте 1-3 лет. Для удлинения голени применяли аппарат Илизарова, состоящий из двух дуг и двух колец. В шести опытах производили остеотомию берцовых костей в средней трети диафиза долотом с шириной лезвия 0,7 см из двух боковых разрезов по 1,0 см. У оставшихся пяти животных (группа контроля) осуществлялась флексионная остеокла-зия берцовых костей на том же уровне [4]. Удлинение голени начинали через 5 дней после операции. Режим дистракции был 1 мм в сутки за 4 приема по 0,25 мм в течение рабочего времени. Удлинение осуществляли 4 недели, что соответствовало 15% исходной длины. Животных выводили из опыта передозировкой барбитуратов через 14, 28 дней дистракции, 30 дней фиксации и 30 дней после снятия аппарата. Содержание животных, оперативные вмешательства и эвтаназию осуществляли согласно приказу МЗ СССР № 755, 1977 г.

Электрофизиологические исследования собак с использованием стимуляционной электромиографии (ЭМГ) по общепринятой методике [5] в модификации, предложенной А.П. Шеиным, проводили под внутривенным барби-туратовым наркозом до начала эксперимента, в конце периода дистракции, в процессе фиксации и через 30 дней после снятия аппарата. Вызванную биоэлектрическую активность (M-ответы) мышц голени получали в результате раздражения седалищного нерва через игольча- тый электрод прямоугольными импульсами длительностью 1 мс с заведомо супрамакси-мальной амплитудой и регистрировали с помощью ЭМГ-системы DISA-1500 (фирма “DANTEC”, Дания) через монополярные электроды с модифицированными отводящими поверхностями в виде игл. Активный полюс электрода вводили в брюшко тестируемой мышцы, а индифферентный - под кожу в области сухожилия. Вычисляли среднюю арифметическую (M), ошибку средней (m) и коэффициенты вариации (V) амплитуды М-ответа на разных сроках наблюдения. Из-за малого объёма анализируемых выборок статистическую значимость наблюдаемых изменений амплитуды М-ответа и её различия между сериями оценивали с использованием непараметрического критерия Манна-Уитни [6, 7].

Морфологические исследования передней большеберцовой и икроножной мышц проведены через 14, 28 дней дистракции, 30 дней фиксации и 30 дней после снятия аппарата на светооптическом и ультраструктурном уровнях. Для гистологического исследования препараты, изготовленные из верхней, средней и нижней трети мышц, окрашивали гематоксилином-эозином и по методу Ван-Гизона. Материал для электронно-микроскопического исследования с помощью электронного трансмиссионного микроскопа ”Jem-100b” обрабатывали по общепринятой методике.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

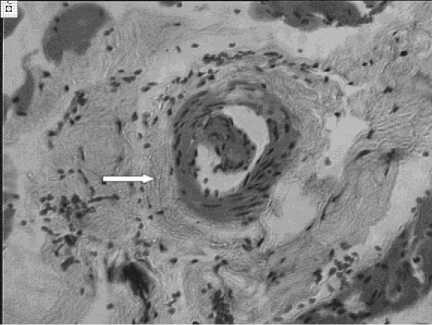

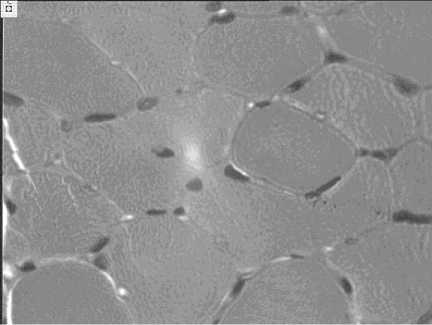

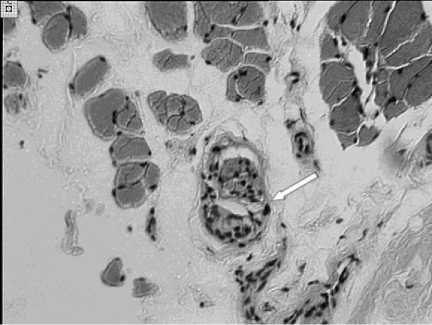

Проведенные исследования показали, что после 14 дней дистракции в скелетных мышцах голени животных обеих серий наблюдаются незначительные реактивные изменения со стороны миофибриллярного аппарата в виде локального лизиса миофибрилл и появления единичных миосимпластов внутри мышечных волокон. Реакция ядерного аппарата мышечных волокон более активная. Отмечается очаговое увеличение числа мышечных ядер и ядер активизированных миосателлитоцитов (рис. 1), конденсация хроматина под кариолеммой (рис. 2) и увеличение числа эухроматических ядер. Встречаются мышечные волокна, содержащие митохондрии со значительно разреженным матриксом, расположенные в топографической близости к расширенным цистернам саркоплазматического ретикулума, и скопления гликогеновых гранул. В эндомизии появляется множество малодифференцированных клеток (рис. 3)

Рис. 1. Продольный срез мышечных волокон передней большеберцовой мышцы через 14 дней дистракции. Хорошо видна регулярная поперечная ис-черченность, множество мышечных ядер, свободно лежащие миосателлитоциты и миобласты (стрелка). Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение: об.40, ок. 10

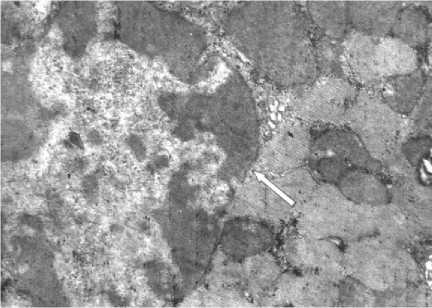

Рис. 2. Поперечный срез мышечных волокон передней большеберцовой мышцы через 14 дней дистракции. Конденсация ядерного хроматина под ка-риолеммой (стрелка). Электронограмма. Инструментальное увеличение 22200

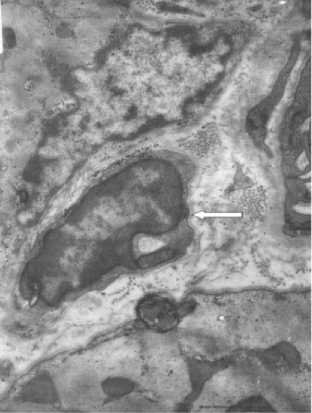

Рис. 3. Поперечный срез мышечных волокон икроножной мышцы через 14 дней дистракции. Малодифференцированная клетка в эндомизии (стрелка). Электро-нограмма. Инструментальное увеличение 15200

Через 28 дней дистракции гистологическая структура локомоторного аппарата остается идентичной таковой после 14 дней дистракции. Однако значительная интенсификация кровообращения вызывает усиление коллатерального кровотока и раскрытие массы резервных капилляров (рис. 4). На отдельных участках перими-зиальных пространств наблюдается извилистость артериол.

Из таблицы 1 видно, что на 28 день дистракции во всех сериях по сравнению с доопераци-онным уровнем снижается статистически значимо (P<0,05) амплитуда М-ответов икроножной (контроль – на 58,1%; опыт – на 68,1%) и передней большеберцовой (контроль – на 61,1% опыт – на 54,0%) мышц удлиняемой конечности. Степень снижения М-ответов в контроле и опытной группе различается статистически незначимо (P>0,05).

Через 1 месяц фиксации голени в аппарате во всех сериях эксперимента мышечные волокна в пучках имеют компактное расположение, отмечается очаговое увеличение мышечных ядер и отдельные миосимпласты внутри волокон. В перимизии наблюдаются артериолы с закрытым или щелевидным просветом, а также артерии замыкающего типа, несущие функцию шунтов (рис. 5). В период фиксации отмечается начало восстановления амплитуды М-ответов обеих мышц в контрольной и опытной группах.

Рис. 4. Поперечный срез мышечных волокон икроножной мышцы через 28 дней дистракции. В эндо-мизии множество раскрытых капилляров. Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение: об.16, ок.10

Таблица 1 Изменения средних значений (M ± m) амплитуды (мВ) вызванной биоэлектрической активности мышц голени при ее удлинении после разных видов нарушения целостности кости

|

Сроки тестирования |

m.gastrocnemius |

m.tibialis anterior |

||||

|

n |

M ± m |

V% |

n |

M ± m |

V% |

|

|

До операции |

11 |

32,0 ± 2,9 |

33,3 |

14 |

22,6 ± 1,3 |

21,7 |

|

Закрытая флексионная остеоклазия (контроль) |

||||||

|

Через 28 дней дистракции |

5 |

13,4 ± 3,1 |

46,4 |

5 |

8,8 ± 1,9 |

49,1 |

|

Через 30 дней фиксации |

3 |

17,7 ± 1,8 |

17,3 |

3 |

9,0 ± 3,6 |

69,4 |

|

Через 30 дней без аппарата |

3 |

16,3 ± 5,8 |

50,0 |

3 |

8,9 ± 0,1 |

1,9 |

|

Остеотомия долотом (опыт) |

||||||

|

Через 28 дней дистракции |

6 |

10,2 ± 0,9 |

21,7 |

6 |

10,4 ± 1,4 |

33,6 |

|

Через 30 дней фиксации |

4 |

14,5 ± 2,1 |

28,4 |

4 |

11,0 ± 1,6 |

28,3 |

|

Через 30 дней без аппарата |

2 |

17,8 ± 3,8 |

29,9 |

2 |

12,5 ± 1,5 |

17,0 |

Примечание : V% – коэффициент вариации, равный отношению среднего квадратического отклонения к средней арифметической, выраженный в процентах

Рис. 5. Поперечный срез мышечных волокон передней большеберцовой мышцы через 1 месяц фиксации голени в аппарате. В эндомизии артерия замыкающего типа (стрелка). Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение: об.16, ок.10

Через 1 месяц после снятия аппарата в опытной и контрольной сериях в большинстве мышечных волокон в пучках изменений нет. Волокна имеют компактное расположение, умеренное число ядер под сарколеммой. В эндоми-зии коллагеновые волокна не утолщены, число раскрытых капилляров нормальное (рис. 6). Наличие мышечных веретен с ядерно-сумчатыми и ядерно-цепочечными интрафузальными волокнами (рис. 7) свидетельствует о сохранности сенсорного аппарата регулирования мышечного напряжения. В этот период процесс восстановления амплитуды М-ответов продолжается. Тем не менее на тридцатые сутки после снятия дистракционного аппарата вызванная биоэлектрическая активность обеих мышц голени остаётся сниженной в обеих сериях: в контрольной – на 49,1% и на 60,6%, в опытной – на 44,4% и на 44,7%.

Удлинение голени методом дистракционного остеосинтеза стимулирует кровообращение в мышцах [8]. При этом часть общего потока крови минует капиллярную сеть и через так называемые артерио-венозные шунты покидает мышцу [8, 9]. В результате в отдельных участках, преимущественно в дистальной части удлиняемого сегмента [10], мышечная ткань может попасть в условия недостаточности кровоснабжения. Мы полагаем, что морфологическим субстратом физиологического механизма перераспределения интенсивности кровоснабжения в тканях удлиняемой конечности является возникающая в условиях дистракции сложная сосудистая сеть, включающая систему капилляров и сосудистых анастомозов и образующая пространственно упорядоченную структуру путей притока и оттока крови [11]. Наблюдаемые нами в удлиняемых мышцах артерии замыкающего типа являются частью такой системы регулирования кровообращения. Шунтирование увеличенного потока крови в менее кровоснабжаемые участки мышц уменьшает риск застойных явлений, что благоприятствует адаптации внутриклеточных структур миона к внешнему раздражению и создаёт условия для их физиологической регенерации.

В обеих группах животных и на всех сроках эксперимента в большинстве исследованных образцов икроножной мышцы изменения выражены слабее, чем в передней большеберцовой.

Таким образом, проведенные исследования показали, что при остеотомии берцовых костей долотом в мышцах голени не происходит особо выраженных патологических изменений, вызывающих деструкцию ткани. В периодах дистракции, фиксации и ближайшие сроки после снятия аппарата нет статистически значимых различий между средними величинами амплитуды М-ответа мышц голени экспериментальных животных. Тем не менее темпы восстановления данного параметра в опытной группе выше, чем в контрольной. Возможно, это связано с некоторым растяжением передней группы мышц в результате получаемой антекурвацион-ной деформации при выполнении флексионной остеоклазии костей голени.

Рис. 6. Продольный срез мышечных волокон передней большеберцовой мышцы через 1 месяц после снятия аппарата. Нормальная гистоструктура мышечных волокон, ядер и капилляров миона. Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение: об. 40, ок. 10

Рис. 7. Поперечный срез мышечных волокон передней большеберцовой мышцы через 1 месяц после снятия аппарата. Мышечное веретено в перимизии (стрелка). Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение: об. 16, ок. 10