Зависимость фотосинтеза сосны обыкновенной от экологических факторов в лесостепном Предбайкалье

Автор: Забуга В.Ф., Забуга Г.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 10, 2016 года.

Бесплатный доступ

Фотосинтез, являясь основой продукцион-ного процесса, испытывает влияние экологи-ческих факторов, адаптируясь к различным их сочетаниям и напряженности. В течение ве-гетационных периодов 1976-1986 гг. в 80 км северо-восточнее г. Иркутска в лесостепи Предбайкалья исследовали видимый фото-синтез хвои сосны обыкновенной газометри-ческим методом с использованием ассимиля-ционных камер. Параллельно общепринятыми методами регистрировали факторы внешней среды: солнечную радиацию, температуру и влажность воздуха, влажность почвы. Днев-ные изменения видимого фотосинтеза дву-летней хвои классифицировали, выделив три типа кривых. Первый тип отмечали в опти-мальных или близких к оптимуму условиях ув-лажнения в солнечные дни, второй с несколь-кими пиками наблюдали в пасмурные дни, нако-нец, третий тип регистрировали, когда запа-сы доступной почвенной влаги в верхнем 50-сантиметровом, наиболее корнеобитае-мом слое почвы существенно истощались. Интенсивность видимого поглощения СО2 двулетней хвоей сосны, регистрируемую в течение 40-50 дней каждого вегетационного периода, использовали для определения зави-симости фотосинтеза от факторов внешней среды. Световая кривая фотосинтеза хвои при оптимуме почвенного увлажнения имела несколько растянутую область перегиба, от-носительно большой угол наклона начального отрезка. Температурный максимум фотосин-теза с увеличением дефицита почвенного ув-лажнения отмечали в области более низких температур воздуха (12-14оС) по сравнению с его величиной (20-22оС) при оптимальном ув-лажнении. Типы дневного хода и экологические зависимости фотосинтеза представили уравнениями регрессии, используя полиноми-альную функцию шестого порядка, характери-зуемую коэффициентом аппроксимации, изме-няющимся в пределах 0,64-1,0. Максимально аппроксимировалась полиномиальной функци-ей и зависимость дневной продуктивности фотосинтеза хвои от запаса доступной поч-венной влаги - экологического фактора, ока-зывающего прямое влияние на продуктив-ность фотосинтеза сосны обыкновенной в лесостепи Предбайкалья.

Сосна обыкновенная, температура и влажность воздуха, осадки, влажность почвы, видимый фотосинтез, факторные зависимости

Короткий адрес: https://sciup.org/14084529

IDR: 14084529 | УДК: 581.1:

Текст научной статьи Зависимость фотосинтеза сосны обыкновенной от экологических факторов в лесостепном Предбайкалье

Введение. Фотосинтез, как и другие элементы продукционного процесса, испытывает влияние экологических факторов, адаптируясь к различным их сочетаниям и напряженности [9, 12]. Отклик фотосинтеза на действие внешних факторов зависит от внутреннего состояния, сезонности роста и развития растительного организма [8]. Следует отметить, что экологические факторы действуют совместно на продукционный процесс, а в зависимости от конкретных условий местообитания растений некоторые из них могут выступать в качестве лимитирующих процесс фотосинтеза [5, 6]. Изучение зависимости, в том числе и от лимитирующих процесс фотосинтеза экофакторов, открывает возможность определения его интенсивности, исходя только из данных регистрации экологических факторов.

Цель работы . Изучить влияние и определить характер зависимости фотосинтеза сосны обыкновенной от факторов внешней среды в лесостепи Предбайкалья.

Объекты и методы исследований . Экспериментальный материал был получен в 1976– 1986 гг. на опытном участке в высокополнотном мертвопокровном сосняке II класса возраста, класс бонитета I, расположенном в 80 км северо-восточнее г. Иркутска. Климат района исследований резко континентальный, с незначительным количеством осадков (271 мм/год), низкой влажностью воздуха в апреле–июне, коэффициентом увлажнения 0,6–0,8, свидетельствующим о недостаточном увлажнении района наблюдений [3].

Видимый фотосинтез измеряли с помощью 12-канальной газометрической установки на базе Infralit-III («Junkolor», Германия) в хорошо термостатируемом помещении [1]. Для изучения газообмена СО 2 двулетней хвои интактных ветвей использовали камеры из полиэтиленовой пленки с каркасом из проволоки объемом 180 см3 со штуцерами для входа и выхода продуваемого воздуха, плотно закрепляемые на побеге изолентой. Масса интактной хвои, заключенной в камере, в зависимости от ее фотосинтетической и дыхательной активности изменялась в течение вегетации в пределах 0,6–1,2 г сухой массы. Концентрация СО 2 внутри камеры при ассимиляции его этой массой хвои уменьшалась не более чем на 10–12 % по сравнению с естественной, что не вызывает существенного снижения скорости фотосинтеза [5]. После проведения эксперимента хвоя отделялась от побега, взвешивалась, затем высушивалась при 105оС и повторно взвешивалась. Величина погрешности, вносимая в метод измерения газоанализатором Infralit-III, с учетом ошибки прибора и диапазона изменения измеряемой величины, а также ротаметра РС-4А, составляла ± 12,5 % [1].

Параллельно с измерением фотосинтеза непосредственно на опытном участке с апреля по октябрь всех лет наблюдений регистрировали солнечную радиацию, температуру и влажность воздуха, влажность почвы общепринятыми ме- тодами [1]. Фенологические фазы роста и развития сосны определяли по известной методике [4]. Статистическую обработку данных проводили с использованием программы Statistica v5.5. Коэффициенты корреляции рассчитывали при уровне значимости р<0.05.

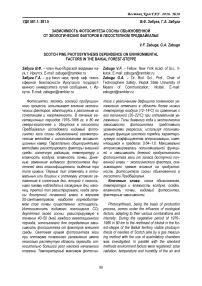

Результаты исследований и их обсуждение . Классификация дневных изменений видимого фотосинтеза хвои позволила выделить наиболее характерные ее типы (рис. 1). Первый тип дневного хода фотосинтеза характеризовался кривой, близкой к куполообразной форме

(рис. 1, а). Для этого типа дневного хода фотосинтеза была характерна относительно высокая его интенсивность в течение почти всего дня, доходящая до 5 мг СО 2 /(г а.с.м. ·ч). Кривая дневного изменения интенсивности видимого фотосинтеза хвои первого типа имела место в оптимальных или близких к оптимуму условиях увлажнения и наблюдалась, как правило, в солнечные дни. Согласно [11], у лиственницы сибирской в теплые дни с низким дефицитом влажности среды также наблюдался активный фотосинтез.

Рис. 1. Дневной ход видимого фотосинтеза двулетней хвои сосны обыкновенной при оптимальном или близком к нему (а, б) почвенном увлажнении и разной степени его дефицита (в, г)

Кривая дневного изменения интенсивности наблюдаемого фотосинтеза хвои второго типа отмечалась в пасмурные дни и характеризовалась несколькими пиками (см. рис. 1, б). Изменения скорости фотосинтетического газообмена СО2 хвои при пасмурной погоде находились в достаточно близком соответствии с ходом интегральной солнечной радиации в течение дня. Оба типа дневных изменений видимого фотосинтеза хвои (см. рис. 1, а, б) отмечались во все годы наблюдений в фенологические фазы роста хвои и летней вегетации (вторая половина июня – первая половина сентября).

Кривые дневного хода фотосинтеза хвои третьего типа (см. рис. 1в, г) с максимумом интенсивности в утренние часы чаще всего наблюдались в мае–июне в фенофазу набухания почек и первую половину фенофазы роста побегов. Значительно реже кривые дневного хода фотосинтеза этого типа отмечались в другие фенофазы, причем чаще всего они имели место, когда запасы доступной почвенной влаги в верхнем 50-сантиметровом, наиболее корнеобитаемом слое почвы существенно истощались.

В вегетации с недостаточным увлажнением в фенологическую фазу роста побегов и хвои наблюдали полное подавление процесса ассимиляции СО 2 в послеполуденные часы (см. рис. 1, в). В эти же фенофазы в вегетации с экстремальным почвенным увлажнением снижение интенсивности видимого фотосинтеза хвои сосны начиналось в дополуденное время (см. рис. 1, г).

На рисунке 1, г видим, что в ранние утренние часы интенсивность видимого фотосинтеза составляла 2-3 мг СО 2 /(г а.с.м. -ч), но уже к 9-10 ч утра регистрировали полное его подавление. В последующие часы дня интенсивность углекислотного газообмена хвои соответствовала величине компенсационного пункта, и даже отмечалось незначительное выделение СО 2 на свету. Это было обусловлено тем, что запас доступной влаги в верхнем 50-сантиметровом слое почвы на момент регистрации фотосинтеза практически отсутствовал. При этом запас доступной растениям влаги в слое почвы 60-100 см составлял не более 2–3 мм, тогда как в тот же период вегетации (рис. 1, в) запас доступной влаги в слое почвы 0–100 см был на уровне почти 50 мм. Поэтому максимальная величина интенсивности видимого фотосинтеза в ранние утренние часы (рис. 1, в) была примерно в 1,5 раза выше по сравнению с ее максимумом (рис. 1, г). Следует также отметить, что в дни проведения экспериментов, показанных на рисунке 1, в, г, динамика относительной влажности воздуха и его температуры была во многом сходной, соответственно, характеризуясь падением в дневные часы до значений ниже 20 % и подъемом до 30оС.

Полученные данные согласуются с литературой о снижении скорости фотосинтеза хвои сосны при увеличении недостатка почвенного увлажнения [2, 6, 8]. С.В. Загирова сообщила о депрессии фотоассимиляции при жаркой и сухой погоде у лиственницы сибирской [11].

Выделенные типы дневного хода фотосинтеза хвои сосны обыкновенной были обобщены и представлены уравнениями регрессии (табл. 1). Все типы дневного хода фотосинтеза хвои с наиболее высокой величиной коэффициента аппроксимации описывались полиномиальной функцией. Кривая первого типа имела максимальный R2. Появление пиков у кривой второго типа приводило к снижению коэффициента аппроксимации. У кривых третьего типа при переходе от недостатка к острому дефициту почвенного увлажнения корнеобитаемого слоя кривая дневного хода фотосинтеза хвои сосны становилась более асимметричной, и несколько снижалась величина коэффициента аппроксимации.

Таким образом, изучение дневных изменений фотосинтеза двулетней хвои сосны в лесостепи Предбайкалья показало, что в условиях оптимального и близкого к нему почвенного увлажнения лимитирующим экологическим фактором была интегральная солнечная радиация (рис. 1, а, б). Напротив, в условиях недостатка увлажнения свет утрачивал значение ведущего фактора, и содержание доступной влаги в корнеобитаемом слое почвы определяло дневной ход фотосинтеза хвои сосны, который по мере нарастания дефицита влаги характеризовался сокращением периода падения скорости и увеличением продолжительности периода, когда видимый газообмен СО 2 был на уровне компенсации (рис. 1, в, г).

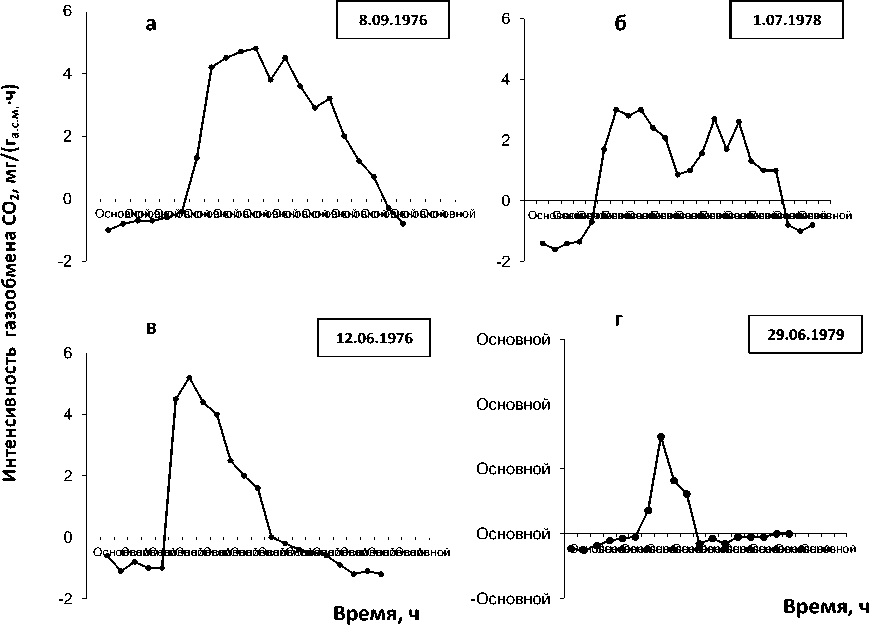

Интенсивность видимого поглощения СО 2 двулетней хвоей сосны, регистрируемая в течение 40–50 дней каждого вегетационного периода, была положена в основу определения зависимости фотосинтеза от факторов внешней среды. Эмпирические зависимости часовой интенсивности фотосинтеза от факторов внешней среды представлены на рисунке 2, а–в, а зависимость дневной скорости фотосинтеза от запасов доступной почвенной влаги в наиболее корнеобитаемом слое почвы (0-50 см) - на рисунке 2, г.

Световая кривая фотосинтеза хвои при оптимуме почвенного увлажнения (рис. 2, а) имела несколько растянутую область перегиба, относительно большой угол наклона начального отрезка кривой, что было типично для световых кривых светолюбивых пород, к которым относится и сосна обыкновенная. При оптимуме почвенного увлажнения, по сравнению с его дефицитом, точка светового насыщения фотосинтеза хвои сосны сдвигалась в область более высокой интегральной радиации, что было обу- словлено повышением устьичной проводимости (gs) ассимилирующих органов. Отметим также, что на высоком свету скорость видимого фотосинтеза хвои Pinus tabulaeformis Carr. была устойчивой, когда содержание почвенной влаги изменялось в пределах 33,4–92,6 %, а когда содержание почвенной влаги было ниже оптимума, то отмечалось снижение РN на высоком свету [6].

Таблица 1

Уравнения регрессии, описывающие кривые дневного хода видимого фотосинтеза двулетней хвои сосны обыкновенной

|

Тип кривой |

Вид функции |

Коэффициент аппроксимации (R2) |

|

Первый (куполообразная) |

у = –6Е – 0,5х6 + 0,0034х5 – 0,0758х4 + 0,8364х3 – –4,7753х2 + 14,201х – 14,374 |

0,9902 |

|

Второй (с несколькими пиками) |

у = -0,0002х6+ 0,0105х5 – 0,2049х4 + 1,9698х3 – – 9,5842х2 + 22,069х – 16,951 |

0,6402 |

|

Третий (с падением фотосинтеза в полуденные или утренние часы) |

у = 1Е – 0,5х6 – 0,0011х5 + 0,0386х4 – 0,635х3 + +5,1337х2 – 17,941х + 19,816 |

0,8503 |

|

у = –3Е – 0,5х6 + 0,0015х5 – 0,028х4 + 0,2351х3 – – 0,08279х2 + 1,1218х – 0,9074 |

0,6536 |

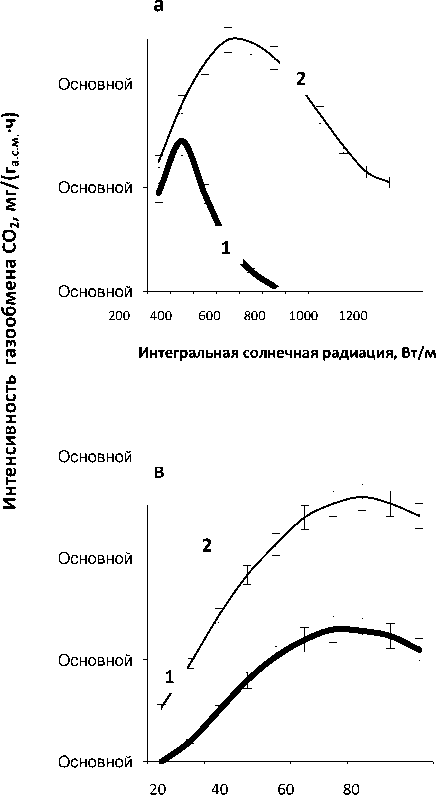

С повышением температуры воздуха скорость фотосинтеза хвои сосны, независимо от почвенного увлажнения, увеличивалась (рис. 2, б). Температурный максимум фотосинтеза с увеличением дефицита почвенного увлажнения отмечался в области более низких температур воздуха (12–14оС) по сравнению с его величиной (20–22оС) при оптимальном увлажнении наиболее корнеобитаемого слоя почвы. Сходный температурный оптимум фотосинтеза был показан для ели [10]. Величина максимальной интенсивности фотосинтеза хвои сосны (рис. 2, б) при оптимальном увлажнении корнеобитаемого слоя почвы была в 1,7 раза выше, чем в условиях острого дефицита. По литературным данным, температурный оптимум фотосинтеза менялся в зависимости от фазы сезонного развития древесного растения, а его величина могла быть выше 20оС [7 ].

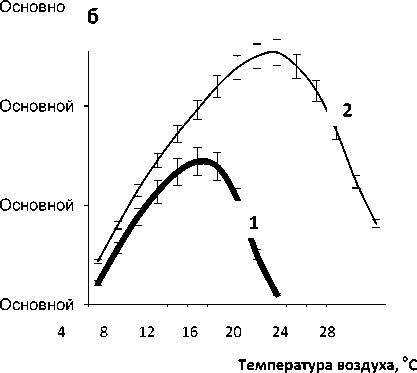

Зависимость фотосинтеза хвои от влажности воздуха характеризовалась более высокими величинами интенсивности в условиях оптимума почвенного увлажнения (рис. 2, в). Оптимум фотосинтеза отмечался в диапазоне влажности воздуха от 50 до 80 %, и при недостатке почвенного увлажнения максимум фотосинтеза был примерно в два раза меньше, чем при его достатке.

Интенсивность фотосинтеза хвои, представленная на рисунке 2, г, фактически характеризовала ее дневную продуктивность. Последняя существенно увеличивалась по мере роста запаса доступной почвенной влаги примерно до 40 мм, достигая наиболее высоких значений при 50–60 мм.

В таблице 2 представлены уравнения, описывающие экологические зависимости фотосинтеза двулетней хвои сосны, характеризуемые коэффициентом аппроксимации, фактически равным 1. Как видим, для описания кривых в таблице 2 наиболее подходящей оказалась полиномиальная функция шестого порядка. Вместе с тем было показано [6], что световые кривые фотосинтеза двулетних листьев древесных растений, включая Pinus tabulaeformis Carr., описывались разными видами гиперболы или экспонентой.

Основной

Относительная влажность воздуха %

Основной

г

20 40 60

Запасы доступной почвенной влаги, мм

Рис. 2. Зависимость интенсивности видимого фотосинтеза двулетней хвои сосны обыкновенной от интегральной радиации (а), температуры (б) и относительной влажности воздуха при разном запасе доступной почвенной влаги (в) и зависимость дневной продуктивности фотосинтеза от запасов доступной почвенной влаги (г).

Обозначения: кривая 1 построена при запасах доступной почвенной влаги в слое почвы 0–50 см ≤10, а кривая 2 – 50–60 мм

Таблица 2

Уравнения регрессии, описывающие зависимость интенсивности видимого фотосинтеза двулетней хвои сосны обыкновенной от факторов внешней среды

|

Тип зависимости интенсивности видимого фотосинтеза от факторов |

Вид функции |

|

|

при оптимуме почвенного увлажнения |

при остром дефиците почвенного увлажнения |

|

|

Интегральной радиации |

у = 5Е-05х6 – 0,0019х5 + 0,0293х4 – –0,2154х3 + 0,5849х2 + 0,4589х + 1,6455 |

у = -0,0008х6 + 0,0271х5 – 0,373х4+ +2,5935х3 – 9,4554х2 + 16,016х – 6,9077 |

|

Температуры воздуха |

у = 1Е-05х6 – 0,0005х5 +0,0066х4 – –0,0416х3 + 0,0927х2 + 0,6704х + 0,1398 |

у = 0,0002х6 – 0,0065х5 + 0,0707х4 – – 0,3792х3 + 0,9974х2 – 0,5165х + 0,2647 |

|

Относительной влажности воздуха |

у = 9Е-05х6 – 0,003х5 + 0,04х4 – –0,2711х3 +0,9053х2 – 0,4671х + +0,8653 |

у = 1Е-05х6 – 0,005х5 + 0,0106х4 – –0,1084х3 + 0,5291х2 – 0,5695х + 0,1383 |

|

Запаса доступной почвенной влаги |

у = -0,0129х6 – 0,321х5 + 3,1725х4 – 16,046х3 + 42,63х2 – 42,018х + 17,24 |

|

Заключение . В лесостепи Предбайкалья в период 1976–1986 гг. была изучена дневная изменчивость видимого фотосинтеза двулетней хвои сосны обыкновенной при различном сочетании и напряженности экологических факторов: интегральной солнечной радиации, относительной влажности и температуры воздуха, содержания доступной почвенной влаги. В условиях оптимума последней отчетливо проявлялось влияние солнечной радиации на скорость видимого фотосинтеза, тогда как в условиях разной степени дефицита доступной влаги в наиболее корнеобитаемом слое почвы (0–50 см) действие солнечной радиации на видимый фотосинтез хвои сосны существенного значения не имело. Поэтому в исследуемых условиях местообитания сосны фактором, лимитирующим скорость видимого фотосинтеза ее хвои при фактически одинаковом потоке солнечного света, было содержание доступной влаги в наиболее корнеобитаемом слое почвы.

Используя значения часовой интенсивности, получили экологические зависимости видимого фотосинтеза хвои сосны от интегральной солнечной радиации, температуры и относительной влажности воздуха при оптимуме и дефиците почвенного увлажнения. Дефицит почвенного увлажнения существенно снижал скорость видимого фотосинтеза хвои и изменял характер его экологических зависимостей. В результате исследований была получена максимально аппроксимируемая полиномиальной функцией зависимость дневной продуктивности фотосинтеза хвои от запаса доступной почвенной влаги – экологического фактора, оказывающего прямое влияние на продуктивность фотосинтеза сосны обыкновенной в лесостепи Предбайкалья.

Список литературы Зависимость фотосинтеза сосны обыкновенной от экологических факторов в лесостепном Предбайкалье

- Забуга В.Ф., Забуга Г.А. Дыхание сосны обыкновенной. -Новосибирск: Наука, 2013. -208 с.

- Молчанов А.Г. Баланс СО2 в экосистемах сосняков и дубрав в разных лесорасти-тельных зонах. -Тула: Гриф и К, 2007. -284 с.

- Атлас Иркутской области. -М.; Иркутск, 2004. -90 с.

- Елагин И.Н. Сезонное развитие сосновых лесов. -Новосибирск: Наука, 1976. -230 с.

- Вознесенский В.Л. Фотосинтез пустынных растений (Юго-Восточные Каракумы). -Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1977. -256 с.

- Lang Y., Wang M., Zhang G.C. . Exper-imental and simulated light responses of pho-tosynthesis in leaves of three tree species un-der different soil water conditions//Photosynthetica. -2013. -V.51. -P. 370-378.

- Peters J., Morales D., Jiménez M.S. Gas ex-change characteristics of Pinus canariensis needles in a forest stand on Tenerife, Canary Islands//Trees. -2003. -V. 17. -P. 492-500.

- Peters J., González-Rodriguez A.M., Jiménez M.S. . Influence of canopy position, needle age and season on the foliar gas ex-change of Pinus canariensis//European Jour-nal of Forest Research. -2008. -V.127. -P. 293-299.

- Yang Y., Li C. Photosynthesis and growth ad-aptation of Pterocarya stenoptera and Pinus elliottii seedlings to submergence and drought//Photosynthetica. -2016. -V. 54. -P. 120-129.

- Yuzbekov A.K., Zamolodchikov D.G., Ivashchenko A.I. Spruce fir photosynthesis in the forest ecosystems of the Log Tayezhnyi test area//Moscow University Biological Sci-ences Bulletin. -2014. -V.69. -P.169-172.

- Zagirova S.V. Structure, pigment content, and photosynthesis of Siberian larch needles in Northern and Sub-Arctic Urals//Contempo-rary Problems of Ecology. -2015. -V. 8. -P. 871-878.

- Zhu J., Wang K., Sun Y. . Response of Pinus koraiensis seedling growth to different light conditions based on the assessment of photosynthesis in current and one-year-old needles//Journal of Forestry Research. -2014. -V. 25. -P. 53-62.