Зависимость интенсивности и продолжительности магнитных бурь от траектории прохождения магнитного облака через земную магнитосферу

Автор: Бархатов Н.А., Калинина Е.А., Левитин А.Е., Громова Л.И., Дремухина Л.А., Бурцев А.Я.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Рубрика: Физика магнитосферы

Статья в выпуске: 12 т.1, 2008 года.

Бесплатный доступ

На основе модели магнитного поля в магнитном облаке солнечного ветра показана способность конкретного облака вызывать магнитные бури разной продолжительности и интенсивности или вообще не генерировать бурю в зависимости от траектории его прохождения через магнитосферу Земли.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103308

IDR: 142103308 | УДК: 550.385.4

Текст научной статьи Зависимость интенсивности и продолжительности магнитных бурь от траектории прохождения магнитного облака через земную магнитосферу

С точки зрения сегодняшнего понимания физических процессов временная динамика интенсивности солнечных излучений содержит в себе закономерную и случайную составляющие. Закономерная составляющая – это временное изменение солнечного излучения в цикле солнечной активности и достаточно устойчивая зависимость геомагнитной активности от параметров солнечного ветра (ПСВ) и межпланетного магнитного поля (ММП). Однако наиболее сильные геомагнитные возмущения относятся к случайной составляющей активности. Для того чтобы они произошли, необходимо появление выброса солнечного вещества из конкретной области Солнца [1]. Относительно длительности фаз магнитных бурь и их амплитудных характеристик можно предположить, что они зависят только от траектории прохождения плазменного выброса через магнитосферу Земли. Другими словами, один и тот же плазменный выброс может вызывать магнитные бури разной продолжительности и интенсивности или даже не генерировать бурю при его взаимодействии с магнитосферой. Справедливость такого предположения можно проверить на модели плазменного выброса типа магнитного облака, которое связывают с появлением наиболее сильных магнитных бурь [2].

Магнитная буря характеризуется D st-индексом, поведение которого в период магнитной бури имеет определенную форму. Известно, что временная динамика D st-вариации контролируется временным поведением компоненты ММП B z<0. Существуют модели, по которым возможна оценка индекса D st на основе соотношения dD st/ dt = F ( E ) – D st/ l , где E = = VB s , l = l ( VB s ); VB s = – VB z для B z <0 и VB s = 0 для B z >0. [3]. Из этого соотношения и найденной из статистики магнитных бурь зависимости класса их интенсивности от присутствия в ММП в течение трех часов подряд конкретных амплитуд ММП B z<0 следует закономерность связи классов бурь и B z: для слабой бури D st = -30 ^ -50 нТл, B z = -5 нТл; для средней бури D st = -50 ^ -100 нТл, B z = -10 нТл; для сильной бури D st = -100 ^ -200 нТл, B z = -15 нТл; для очень сильной бури D st = -200 ^ -300 нТл, B z = -30 нТл.

В данной работе, опираясь на эти оценки, мы рассмотрели, какие магнитные бури могут быть вызваны одним и тем же магнитным облаком при разной геометрии (траектории) его прохождения через магнитосферу Земли. Для этого анализируется эволюция модельного магнитного поля в облаке, которая и обеспечивает его воздействие на магнитосферу Земли.

Модельная оценка классов магнитной бури , вызываемой одним и тем же магнитным облаком в зависимости от его параметров и траектории прохождения через Землю

Наиболее часто магнитные облака представляют крупномасштабными цилиндрическими бессиловы-ми магнитными потоковыми плазменными трубками. Это означает параллельность или антипараллельность электрического тока линиям магнитного поля. В этом случае справедливо решение, предлагаемое в [4]. В нашей работе это решение использовано для цилиндрического магнитного облака. Аналитические выражения эволюции магнитного поля внутри модельного облака получены в [5].

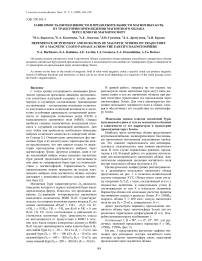

Цилиндрическая конфигурация рассматриваемого в дальнейшем модельного магнитного облака представлена на рис. 1 в солнечно-эклиптической системе координат XYZ. Облако имеет свою систему координат X c Y c Z c с осью, составляющей угол е с плоскостью эклиптики, и азимутальным углом в , отсчитываемым от оси X в плоскости эклиптики. Параметры облака для модельных расчетов приняты постоянными: радиус в радиусах Земли, R = 2500 R E ; скорость облака V = 400 км/с; модуль магнитного поля на оси В 0 = 20 нТл; спиральность Н = 1.

Далее рассмотрим варианты прохождения магнитного облака через магнитосферу Земли для его различных характерных конфигураций ( в и е ). Подробно проанализируем комбинацию 1.

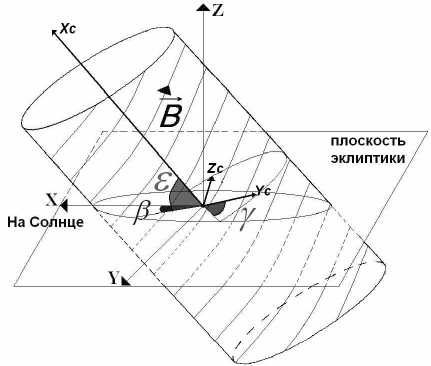

Комбинация 1 : в = 90 ° , е = 0 ° , 45 ° , 90 ° , для различных значений прицельного параметра b = 0 R E, 1250 R E , 2250 R E (рис. 2).

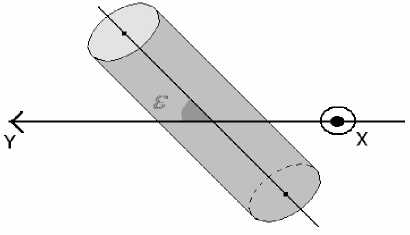

На рис. 3 представлены расчетные графики эволюции трех компонент вектора магнитного поля, которые встретит магнитосфера вдоль траектории прохождения через магнитное облако.

Зависимость интенсивности и продолжительности магнитных бурь …

Рис . 1. Цилиндрическое магнитное облако в солнечноэклиптической системе координат XYZ; система координат внутри облака X c Y c Z c ; угол е , который составляет ось облака с плоскостью эклиптики, в - азимутальный угол, отсчитываемый от оси X в плоскости эклиптики.

Рис . 2. Схема ориентации оси магнитного облака.

Рис . 3. Графики трех компонент вектора ММП для различных значений прицельного параметра ( b = 0 R E, 1250 R E, 2250 R Е) и конфигураций облака: в = 90 ° , 8 = 0 ° ( а ); в = =90 ° , 8 = 45 ° ( б ) ; в = 90 ° , 8 = 90 ° ( в ).

В данных вариантах прохождения Земли через магнитное поле выброса будут наблюдаться ситуации в ММП: B z<0 с амплитудой B z = -10 ^ -15 нТл, -5 ^ -10 нТл, т. е. возможна средняя или сильная буря при параметрах конфигурации в = 90 ° и 8 = 0 ° (рис. 3, а ); B z >0 с амплитудой B z = 10–15 нТл, т. е. возможно отсутствие магнитной бури (рис. 3, б , в )

при параметрах конфигурации в = 90 ° , 8 = 45 ° и в = 90 ° , 8 = 90 ° .

Комбинация 2 : в = 45 ° , различные е и b .

В данных вариантах прохождения облака через магнитосферу Земли в ММП будут наблюдаться ситуации: B z<0 и амплитуда B z = -5 ^ -10 нТл, т. е. может возникнуть слабая или средняя магнитная буря при параметрах конфигурации в = 45 ° , 8 = 0 ° ; или B z>0 с амплитудой B z = 10–15 нТл, т. е. будет иметь место отсутствие магнитной бури при параметрах конфигурации в = 45 ° , 8 = 45 ° и в = 45 ° , 8 = 90 ° .

Комбинация 3 : в = 0 ° , различные е и b .

В данных вариантах прохождения облака через магнитосферу Земли в ММП будет наблюдаться ситуация: B z>0 и амплитуд а B z = 10–15 нТл. Это означает, что магнитной бури при таком прохождении Земли через магнитное облако не будет наблюдаться.

Выводы

Наиболее сильные геомагнитные возмущения относятся к случайной составляющей геомагнитной активности. Для того чтобы они произошли, кроме появления выброса солнечного вещества в конкретной области Солнца, необходимы попадание этого выброса по земной магнитосфере, наличие в выбросе отрицательной вертикальной B z-компоненты вектора ММП, прохождение Земли именно через участок выброса, где такое поле содержится.

В этом случае становится понятным, что длительность фаз магнитных бурь и их амплитудные характеристики зависят только от траектории прохождения плазменного выброса.

Таким образом, возможно, что один и тот же плазменный выброс может вызывать магнитные бури разной продолжительности и интенсивности или даже не генерировать бурю при взаимодействии с магнитосферой.

Работа поддержана грантами РФФИ 06-05-64482 и 05-05-65196