Зависимость лимфогенного метастазирования от морфологического строения первичного опухолевого узла при уницентрическом инфильтрирующем протоковом раке молочной железы у больных с разным состоянием менструальной функции

Автор: Завьялова М.В., Перельмутер В.М., Слонимская Е.М., Вторушин С.В.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3 (27), 2008 года.

Бесплатный доступ

Исследовался операционный материал от 392 больных в возрасте 28-80 лет (средний возраст 51,2 ± 10,4 года), с уни-центрическим инфильтрирующим протоковым раком молочной железы Т2-4N0-2M0. Проводилась морфологическая оценка инфильтративного компонента в первичном опухолевом узле. Значимость связи изучаемых морфологических признаков с лимфогенным метастазированием определяли, используя метод построения логистической регрессии. Использовали вариант расчета, при котором в роли независимых прогностических признаков лимфогенного метастазирования выступали качественные параметры морфологического строения опухоли, а количественного - размер опухоли. Результаты исследования показывают, что вероятность лимфогенного метастазирования сопряжена с морфологическим фенотипом первичного опухолевого узла. При этом наилучшая перспектива прогнозирования лимфогенного метастазирования обнаруживается у больных без предоперационного лечения и с учетом состояния менструальной функции.

Рак молочной железы, лимфогенное метастазирование, прогноз

Короткий адрес: https://sciup.org/14054862

IDR: 14054862 | УДК: 618.19-006.6

Текст научной статьи Зависимость лимфогенного метастазирования от морфологического строения первичного опухолевого узла при уницентрическом инфильтрирующем протоковом раке молочной железы у больных с разным состоянием менструальной функции

Лимфогенное метастазирование при раке молочной железы (РМЖ) является неблагоприятным прогностическим фактором. Наиболее точная диагностика наличия лимфогенных метастазов возможна при морфологическом исследовании. Расширяющиеся показания к выполнению органосохранных операций повышают потребность в поиске прогностических признаков лимфогенного метастазирования по параметрам, определяемым в первичном опухолевом узле в дооперационном периоде. Традиционными факторами являются размер первичного опухолевого узла и степень злокачественности [3]. Известно, что по мере увеличения размеров первичного опухолевого узла риск метастатического поражения возрастает. Так, при размере опухоли более 5 мм частота регионарного метастазирования увеличивается до 46 % (опухоли размером менее 5 мм метастазируют в 18 %) [4]. Аналогичная закономерность имеется и в отношении степени злокачественности. При I степени злокачественности частота поражения лимфатических узлов метастазами в два раза ниже, чем при II степени, – 21 % и 44 % соответственно [3]. Однако этих параметров недостаточно и необходим поиск новых, более информативных критериев. Целесообразно провести более детальное изучение прогностической ценности морфологического строения инфильтративного компонента инфильтрирующего протокового рака молочной железы (ИПР) для определения вероятности лимфогенного метастазирования. Существует немало данных, свидетельствующих о заметных различиях в проявлениях РМЖ в зависимости от возраста и состояния менструальной функции [1, 2, 5]. Вместе с тем нередко эти данные имеют общий характер. В связи с этим интересно оценить зависимость лимфогенного метастазирования от морфологического строения первичной опухоли отдельно в группах больных с сохраненной функцией и находящихся в менопаузе.

Цель исследования состояла в изучении зависимости лимфогенного метастазирования от морфологического строения первичного опухолевого узла и состояния менструальной функции.

Материал и методы

Исследовался операционный материал от 392 больных в возрасте 28–80 лет (средний возраст – 51,2 ± 10,4 года), с уницентрическим инфильтрирующим протоковым раком молочной железы стадии T2-4N0_2M0. У 164 больных менструальная функция была сохранена, у 228 пациенток наблюдалась менопауза. В плане комбинированного лечения 234 больным было выполнено 2-4 курса неоадъювантной химиотерапии (НАХТ) по схеме CMF или FAC, 158 пациенткам предоперационного лечения не проводилось. Объем хирургического вмешатель- ства соответствовал радикальной мастэктомии или радикальной резекции молочной железы. Операционный материал обрабатывался по стандартной методике и заливался в парафин. Срезы толщиной 5-6 мкм окрашивались гематоксилином и эозином. Изучались ткань первичных опухолевых узлов и все аксиллярные лимфатические узлы.

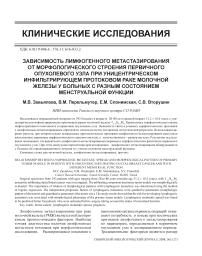

При исследовании инфильтративного компонента рака молочной железы в каждом случае оценивали тубулярные, трабекулярные, микроальвеолярные, солидные структуры, группы клеток, указывали количества структур в инфильтративном компоненте (рис. 1). Представительство микроальвеолярных структур в инфильтративном компоненте оценивалось полуколичественным методом по трехбалльной системе, где 1 баллом обозначались случаи с наличием микроальвеолярных структур до 10 %, 2 баллами – 50 % микроальвеолярных структур, 3 баллами >75 %.

Обработка полученных данных выполнялась с использованием пакета программ «Statistica 6.0 for Windows». После проверки выборок на нормальность распределения применялся дис-

Рис. 1. Микрофото. Инфильтрирующий протоковый рак: а – микроальвеолярные структуры в инфильтративном компоненте; б – трабекулярные структуры в инфильтративном компонентев; в – группы клеток в инфильтративном компоненте; г – инфильтративный компонент смешанного строения, представленный тремя типами структур: трабекулярными, тубулярными и дискретными группами клеток. Окраска гематоксилином и эозином, x 200

персионный анализ, критерий χ2, метод логистической регрессии.

Результаты и обсуждение

Для того чтобы оценить истинное значение морфологических параметров в отношении лимфогенного метастазирования, исследование проводилось отдельно в группах больных с сохраненной менструальной функцией и находящихся в менопаузе, а также с учетом проведения предоперационной химиотерапии. Значимость связи изучаемых морфологических признаков с лимфогенным метастазированием определяли методом построения логистической регрессии. Использовали вариант расчета, при котором в роли независимых прогностических признаков лимфогенного метастазирования выступали качественные параметры морфологического строения опухоли, а количественного – размер опухоли.

Для прогнозирования вероятности развития лимфогенных метастазов в группе больных с менопаузой без предоперационного лечения в качестве независимых признаков в модель вошли такие, как общее число разных типов структур, количество микроальвеолярных и наличие трабекулярных структур в инфильтративном компоненте ИПР, а также количественный показатель – размер первичного опухолевого узла. Модель имела высокую степень достоверности (χ2=120,7; р=0,000000). Чувствительность – 86 %, специфичность – 92 %, диагностическая эффективность составила 89 %.

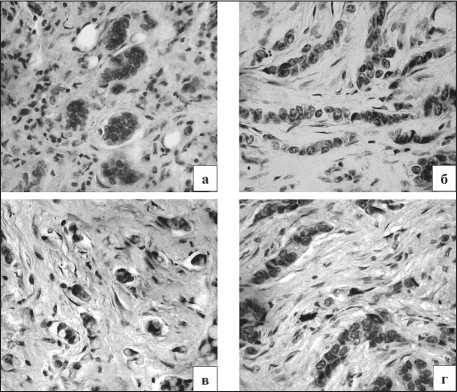

Была выявлена линейная зависимость вероятности лимфогенного метастазирования от вошедшего в прогностическую модель количества микроальвеолярных структур. При отсутствии микроальвеолярных структур метастазы в регионарных лимфоузлах определялись в 5 % случаев. При наличии до 10 % микроальвеолярных структур от остальных структур инфильтративного компонента – в 33 %, при наличии от 11 до 75 % – в 85 %, при наличии более 75 % – в 100 % случаев (рис. 2).

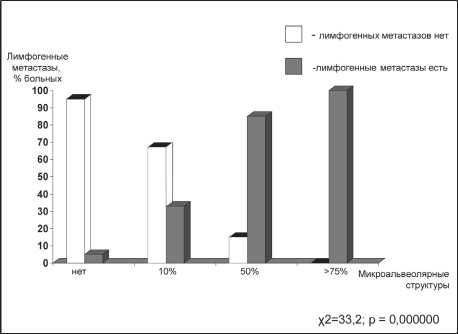

Подобного же рода зависимость наблюдалась и в отношении общего количества структур в инфильтративном компоненте в каждом конкретном случае, вне зависимости от их строения. В случаях с мономорфным строением

Рис. 2. Зависимость лимфогенного метастазирования от выраженности в инфильтративном компоненте микроальвеолярных структур у больных с менопаузой без НАХТ

Рис. 3. Зависимость лимфогенного метастазирования от общего количества структур в инфильтративном компоненте у больных с менопаузой без НАХТ инфильтративного компонента (одна структура) лимфогенных метастазов не наблюдалось. При наличии в инфильтративном компоненте двух структур лимфогенные метастазы наблюдались в 36 % случаев, при наличии трех – в 56 %, при наличии четырех – в 63 % (рис. 3).

Наличие трабекулярных структур в инфильтративном компоненте определяло лишь тенденцию к более частому возникновению лимфогенных метастазов (соответственно: 52% и 48%; χ2=3,47; р=0,06). Такой общепризнанный прогностический критерий, как размер первичного опухолевого узла, без учета которого наблюдалось ухудшение прогностической цен- ности математической модели, не различался в группах при сравнении средних арифметических (F=0,001; р=0,96).

Для прогнозирования вероятности развития лимфогенных метастазов в группе больных в менопаузе, получавших неоадъювантную химиотерапию, наилучшей была математическая модель, где в качестве независимых признаков использовались общее число разных типов структур и наличие микроальвеолярных структур в инфильтративном компоненте ИПР, а также количественный показатель – размер первичного опухолевого узла. Несмотря на то, что модель имела высокую степень достоверности (χ2=100,9; р=0,000000), ее диагностическая эффективность была крайне невысокой – 67 %, при чувствительности – 81 % и специфичности – 53 %.

Для прогнозирования вероятности развития лимфогенных метастазов в группе больных с сохраненной менструальной функцией без предоперационного лечения наилучший результат был получен, когда в качестве независимых признаков использовались наличие в инфильтративном компоненте микроальвеолярных структур и дискретных групп клеток, а также количественный показатель – размер первичного опухолевого узла. Полученная модель имела высокую степень достоверности (χ2=21,4; р=0,00002). Чувствительность составила 77 %, специфичность – 75 %, диагностическая эффективность – 76 %.

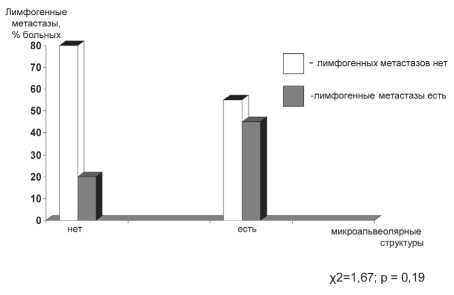

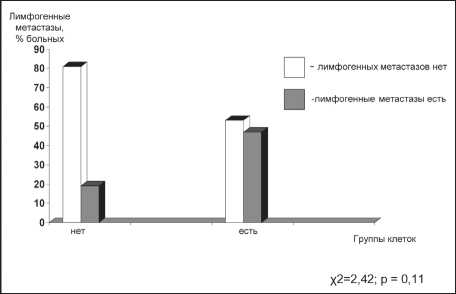

Интересным фактом оказалось то, что при высокой достоверности модели анализ влияния отдельных признаков на вероятность развития лимфогенных метастазов определял лишь тенденцию к различиям. При наличии в инфильтративном компоненте микроальвео-лярных структур лимфогенные метастазы наблюдались в 45 %, а при их отсутствии – в 20 % случаев (рис. 4). Подобного рода тенденция определялась и по отношению к дискретно расположенным группам клеток. При наличии их в инфильтративном компоненте лимфатические узлы поражались в 47 %, при отсутствии – в 19 % случаев (рис. 5).

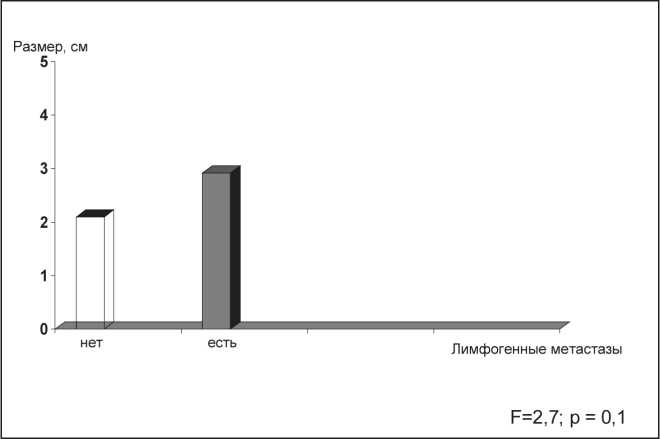

У больных с сохраненной менструальной функцией без предоперационной химиотерапии при наличии лимфогенных метастазов опреде-

Рис. 4. Зависимость лимфогенного метастазирования от наличия в инфильтративном компоненте микроальвеолярных структур у больных с сохраненной менструальной функцией без НАХТ

Рис. 5. Зависимость лимфогенного метастазирования от наличия в инфильтративном компоненте дискретных групп клеток у больных с сохраненной менструальной функцией без НАХТ лялся больший размер первичного опухолевого узла (соответственно: 2,92 ± 2,27 и 2,09 ± 1,22) (рис. 6). Подобные параметры дали наилучшие результаты и для прогнозирования вероятности развития лимфогенных метастазов в группе больных с сохраненной менструальной функцией, получавших неоадъювантную химиотерапию. Полученная модель имела высокую степень достоверности (χ2=36,2; р=0,00000), однако диагностическая эффективность составляла только 62 %, при чувствительности – 47 % и специфичности – 77 %.

Результаты исследования показывают, что вероятность лимфогенного метастазирования сопряжена с морфологическим фенотипом первичного опухолевого узла. При этом наилучшая

Рис. 6. Зависимость лимфогенного метастазирования от размера первичной опухоли у больных с сохраненной менструальной функцией без НАХТ перспектива прогнозирования лимфогенного метастазирования обнаруживается у больных без предоперационного лечения и с учетом состояния менструальной функции.

Несмотря на то, что наличие лимфогенных метастазов и количество пораженных лимфатических узлов определяются в доопе-рационный период с помощью клинических и параклинических методов и уточняются после исследования операционного материала, попытки найти прогностические критерии высокой вероятности лимфогенного метастазирования представляются оправданными. Это особенно актуально в связи с увеличивающейся тенденцией к проведению органосохранных операций. Лимфогенное метастазирование не является одномоментным процессом, чаще оно нарастает во времени. Выявление РМЖ на самой ранней стадии может не сопровождаться развитием большого количества лимфогенных метастазов только из-за «нехватки времени». Не исключено, что опухолевые клетки первичного узла могут обладать биологическим фенотипом гематогенного метастазирования, сопряженного со способностью к лимфогенному метастазированию, которая на момент операции еще не реализовалась. Использование новых критериев лимфогенного метастазирования позволит более объективно оценивать прогноз заболевания у больных ранним раком молочной железы и адекватно определять объем адъювантной терапии и сроки динамического наблюдения.