Зависимость показателей гемостаза у женщин с физиологическим течением беременности от температуры внешней среды на фоне ограничения приема жидкости

Автор: Архипов И.В., Маршалов Д.В., Марков А.Л., Гурьянова Н.с, Жулина Н.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Акушерство и гинекология

Статья в выпуске: 4 т.7, 2011 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования. Изучалось влияние экстремально высоких температур на показатели гемостаза у пациенток с неосложненным течением беременности на фоне ограничения объема потребляемой жидкости, традиционно рекомендуемого беременным. Методы. Анализировались результаты исследования гемостаза беременных, поступивших весной и летом 2010 г. Результаты. Оказалось, что различия в уровне гиперкоагуляционных изменений гемостаза между сезонами незначительны. В тромбоцитарном звене гемостаза летом 2010 г., в сравнении с весной, отмечено увеличение агрегации и количества тромбоцитов, за исключением третьего триместра, в котором количество тромбоцитов уменьшилось. Заключение. Жаркое время года и ограничения в приеме жидкости предъявляют дополнительные требования к адаптационным возможностям гемостаза, увеличивая риск тромбогеморрагических осложнений

Беременность, гемостаз, объем потребляемой жидкости, экстремально высокие температуры

Короткий адрес: https://sciup.org/14917411

IDR: 14917411

Текст научной статьи Зависимость показателей гемостаза у женщин с физиологическим течением беременности от температуры внешней среды на фоне ограничения приема жидкости

1Введение. Исследование посвящено изучению влияния экстремально высоких температур на показатели гемостаза у пациенток с неосложненным течением беременности на фоне ограничения объема потребляемой жидкости.

Анализировались результаты исследования гемостаза беременных, поступивших весной и летом. Оказалось, что различия в уровне гиперкоагуляционных изменений гемостаза между сезонами незначительны. В тромбоцитарном звене гемостаза летом 2010 г., в сравнении с весной, отмечено увеличение агрегации и количества тромбоцитов, за исключени-

Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 24 / 32, кв. 87.

Тел.: 8-960-343-39-98.

ем третьего триместра, в котором количество тромбоцитов уменьшилось.

Жаркое время года и ограничения в приеме жидкости предъявляют дополнительные требования к адаптационным возможностям гемостаза, увеличивая риск тромбогеморрагических осложнений.

Известно, что с развитием беременности в организме женщины происходят физиологические адаптивные изменения в большинстве органов и систем. Не является исключением система гемостаза. Возникающие изменения должны, с одной стороны, создать необходимые условия для своевременной остановки кровотечения из сосудов плацентарной площадки; с другой стороны, в системе «мать — плацента — плод» должны возникнуть реологические условия для нормального функционирования фето-плацентарного комплекса. При физиологическом течении беременности большинство исследователей отмечают наличие гиперкоагуляции и торможения фибринолиза, объясняя эти тенденции как подготовку организма женщины к родам [1, 2]. Данные об изменениях в тромбоцитарном звене гемостаза противоречивы. Во время физиологически протекающей беременности отмечают снижение количества тромбоцитов, обосновывая это физиологической гемодилюцией, а также потреблением тромбоцитов маточно-плацентарными структурами [3]. Их оппоненты изменения количества тромбоцитов не выявляют [4]. При этом агрегационная активность тромбоцитов не меняется, а возрастает лишь адгезивность [5].

Различия в результатах исследования системы гемостаза даже в однородной группе могут быть объяснены сезонными колебаниями параметров гемостаза и связаны с климатогеографическими, а также биологическими и астрономическими ритмами. Отмечается, что существуют сезонные гемокоагуляционные изменения, которые при определенных условиях могут предрасполагать к развитию тромботических осложнений [6–8]. Наибольший риск этих осложнений приходится на жаркое время года — лето. Данный факт обусловлен значительными гемореологическими изменениями под влиянием высокой температуры внешней среды. Известно, что при Ht>35% активируются процессы локального внутрисосудистого свертывания, увеличивается общее периферическое сопротивление, снижается текучесть крови и ухудшается тканевая оксигенация [9]. В этой связи вполне логичным выглядит то, что условием успешного функционирования системы гемостаза является адекватное обеспечение организма водой, что имеет особенное значение в условиях осложненной беременности, когда поддержание адекватной перфузии фетоплацентарного комплекса является сложной проблемой.

Вместе с тем по настоящее время широко распространена водно-ограничительная тактика ведения пациенток с гестозом. Это «зло» уходит своими корнями в 1928 г., когда В. Цангмейстер впервые написал: «Вода является тем самым «ядовитым» веществом, которое так долго искали для объяснения возникновения поздних токсикозов беременных» [10]. На самом деле нерациональный режим водной нагрузки способен оказывать лишь негативное влияние на исход болезни.

В свете изложенного целью настоящего исследования явилось изучение влияния ограничения жидкости беременным в условиях экстремального повышения температуры внешней среды.

Методы. В городском центре клинической гемо-стазиологии и трансфузиологии Саратова «Городская клиническая больница №1» обследованы 289 беременных с массой тела не менее 65 килограмм в возрасте от 19 до 38 лет в период с апреля по август 2010 г., которые не принимали препаратов, способных повлиять на систему гемостаза. Критерием исключения из исследования явилось наличие осложненного течения беременности и сопутствующей патологии у пациенток.

Критерием включения в первую группу, которая составила 143 беременных, был факт ограничения потребления жидкости беременной менее 1,5 литра в сутки, что является минимумом суточного объема потребления воды [11]. Первая группа была разделена на две подгруппы. В первую подгруппу вошли

69 пациенток, проходивших обследование при атмосферной температуре менее 30ºС. Во вторую подгруппу вошли 74 пациентки, обследование которых проводилось в условиях экстремального повышения атмосферной температуры до 40º С и выше.

Критерием включения во вторую группу, которая составила 146 беременных, был факт потребления жидкости беременной более 1,5 литров в сутки. Вторая группа была также разделена на две подгруппы. В первую подгруппу вошла 71 пациентка, проходившая обследование при атмосферной температуре менее 30ºС. Во вторую подгруппу вошли 75 пациенток, обследование которых проводилось в условиях экстремального повышения атмосферной температуры до 40º С и выше. Пациентки каждой подгруппы были разделены по сроку гестации на три триместра.

Исследование гемостаза включало: определение количества тромбоцитов (Тr), АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов (A), концентрации фибриногена, активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), протромбинового индекса (ПТИ) по общепринятым методикам. Использовались тест-наборы реактивов фирмы «Технология-стандарт», г. Барнаул (Россия). Реологический статус пациентки оценивали по величине гематокрита (Ht). Полученные данные обработаны основными методами вариационной статистики с помощью программного обеспечения «Statistica 6.0». Производился расчет параметрических критериев: выборочного среднего (М), средней ошибки выборочного среднего (m), t-критерия Стьюдента для двухстороннего варианта, возможности реализации «нулевой гипотезы» и показателя значимости. Приемлемым признавали уровень статистической значимости p<0,05.

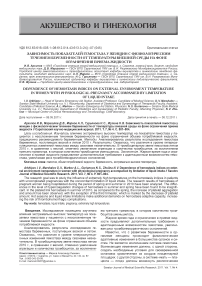

Результаты. Проведенный анализ полученных результатов не выявил достоверных межподгрупповых различий показателей, характеризующих коагуляционное звено гемостаза во всех триместрах беременности (табл. 1). Исключением являлись показатели, отражающие активность факторов свертывания крови (АЧТВ и ПТИ) во II триместре у пациенток, которые ограничивали объем потребляемой жидкости в условиях чрезмерно высокой температуры внешней среды (АЧТВ t=2,705; p=0,0095 и ПТИ t=2,913; p=0,0055).

При этом в случаях продолжительного ограничения приема жидкости в условиях высоких температур внешней среды изменения коагуляционного гемостаза были более выраженными.

При анализе результатов исследования показателей тромбоцитарного гемостаза и гематокрита в подгруппах пациенток с различными режимами водной нагрузки в условиях жары выявлены различия с высокой степенью достоверности во всех трех триместрах беременности (табл. 2).

В то же время во II триместре условия внешней температуры при достаточном приеме жидкости не оказали существенного влияния на исследуемые показатели тромбоцитарного гемостаза, достоверных различий найдено не было. Достоверной разницы показателей тромбоцитарного звена гемостаза не отмечено и в подгруппах пациенток с различным питьевым режимом в условиях нормальной температуры воздуха. Все изменения тромбоцитарного звена гемостаза были тесно сопряжены с показателями гематокрита, отражающего уровень гемореологических нарушений.

Обсуждение. Ранние проявления гемостазиоло-гических нарушений при высокой внешней темпе-

Таблица 1

|

Триместр |

Группа |

Подгруппа |

Фибриноген, г/л |

АЧТВ, сек |

ПТИ, % |

|

Ограничение |

T<300 С |

3,6±0,16 |

29,68±1,19 |

107,8±2,39 |

|

|

жидкости |

T>400 С |

3,29±0,16 |

30,8±0,52 |

107,92±1,28 |

|

|

I |

Без |

T<300 С |

3,4±0,1 |

29,55±0,75 |

104,88±1,55 |

|

ограничения |

T > 400 С |

3,37±0,09 |

29,68±1,19 |

107,08± 0,87 |

|

|

Ограничение |

T<300 С |

3,53±0,19 |

28,61±0,56 |

108,02±1,59# |

|

|

II |

жидкости |

T>400 С |

3,67±0,2 |

27,29±0,88* |

112,82±1,52* |

|

Без |

T<300 С |

3,61±0,1 |

28,8±0,36 |

106,94±1,05 |

|

|

ограничения |

T>400 С |

3,86±0,18 |

30,48±0,58 |

105,84±4,11 |

|

|

Ограничение |

T<300 С |

3,98±0,21 |

28,07±0,47# |

111,94±1,8 |

|

|

III |

жидкости |

T>400 С |

4,1±0,19 |

30,72±0,61 |

112,86±1,14 |

|

Без ограничения |

T<300 С |

3,42±0,12 |

29,47±0,7 |

112,25±1,15 |

|

|

T>400 С |

3,84±0,13 |

29,85±0,51 |

109,91±1,6 |

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,001 – достоверность межгрупповых различий пациенток, которые в условиях чрезвычайно высоких температур окружающей среды ограничивали и не ограничивали объем потребляемой жидкости; # – p<0,05; ## – p<0,001 – достоверность межгрупповых различий пациенток, которые ограничивали объем потребляемой жидкости в жаркое и нежаркое время года; & – p<0,05; && – p<0,001 – достоверность межгрупповых различий пациенток, которые не ограничивали объем потребляемой жидкости в жаркое и нежаркое время года.

Таблица 2

|

Триместр |

Группа |

Подгруппа |

Тr, 109/л |

A, % |

Ht, % |

|

Ограничение жидкости |

T<300 С T>400 С |

328,28±33,99**##&& 398,02±36,15**##&& |

61,58±7,85**##&& 95,42±10,29**##&& |

34,29±0,44**##&& 44,47±0,35**##&& |

|

|

I |

Без ограничения |

T<300 С T>400 С |

296,52±15,08**##&& 321,12±14,08**##&& |

64,79±3,61**##&& 79,53±2,96**##&& |

34,0±0,35**##&& 42,2±0,37**##&& |

|

II |

Ограничение жидкости |

T<300 С T>400 С |

363,9±22,65**##&& 419,12±32,89**##&& |

77,69±5,82**##&& 98,83±9,27**##&& |

36,1±0,38**##&& 43,91±0,31**##&& |

|

Без ограничения |

T<300 С T>400 С |

330,36±12,52**##&& 323,08± 21,7**## |

69,24±2,88**##&& 79,70±4,13**##&& |

34,52±0,34**##&& 41,32±0,34**##&& |

|

|

III |

Ограничение жидкости |

T<300 С T > 400 С |

369,87±17,82**##&& 335,16±19,92**##&& |

65,9±5,89**##&& 88,08±4,2**##&& |

34,81±0,28**##&& 43,72±0,26**##&& |

|

Без ограничения |

T<300 С T > 400 С |

363,3±21,87**##&& 312,36±16,1**##&& |

67,03±5,33**##&& 75,96±2,89**##& |

34,7±0,29**##&& 38,08±0,41**##&& |

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,001 – достоверность межгрупповых различий пациенток, которые в условиях чрезвычайно высоких температур окружающей среды ограничивали и не ограничивали объем потребляемой жидкости; # – p<0,05; ## – p<0,001 – достоверность межгрупповых различий пациенток, которые ограничивали объем потребляемой жидкости в жаркое и нежаркое время года; & – p<0,05; && – p<0,001 – достоверность межгрупповых различий пациенток, которые не ограничивали объем потребляемой жидкости в жаркое и нежаркое время года.

Показатели коагуляционного звена гемостаза в исследуемых группах

Показатели тромбоцитарного звена гемостаза и гематокрита в исследуемых группах

ратуре проявляются в тромбоцитарном звене, что прежде всего обусловлено значимыми гемореологическими сдвигами. Идентичные результаты были получены О. К. Рыбак соавт. (2007) в процессе изучения показателей гемостаза в течение года у пациентов с ишемической болезнью сердца, а также определения взаимосвязи выявленных гемостазиологических изменений с частотой развития кардиальных осложнений [7]. Авторами было отмечено, что наиболее значимые гемостазиореологические изменения крови фиксировались в летний период и проявлялись увеличением агрегационной активности тромбоцитов, концентрации фибриногена и вязкости крови. Также летом было выявлено наибольшее число летальных исходов среди больных с ишемической болезнью сердца. При условии достаточного потребления жидкости даже при высоких температурах изменения в плазменном звене гемостаза остаются не существенными. Однако при сочетании двух неблагоприятных факторов (ограничение жидкости и высокая температура внешней среды) в течение продолжительного времени нарушения гемостаза становятся более выраженными и затрагивают все его звенья.

Выводы:

-

1. Экстремально высокая температура внешней среды оказывает негативное влияние на гемостази-ологический статус беременных, в особенности на фоне ограничения приема жидкости.

-

2. Рациональный режим водной нагрузки способствует поддержанию нормального гемостатического потенциала, что следует рассматривать как фактор уменьшения риска акушерских и перинатальных осложнений.

Список литературы Зависимость показателей гемостаза у женщин с физиологическим течением беременности от температуры внешней среды на фоне ограничения приема жидкости

- Абдурахманов Ф.М. Вопросы циркуляторной адаптации системы гемостаза к гестационному процессу//Акушерство и гинекология. 1989. № 11. С. 9-13.

- Аляутдина О. С, Смирнова Л. М., Брагинская С. Т. Значение исследования системы гемостаза при неосложненном течении беременности и прогнозировании тромбогеморраги-ческих осложнений//Акушерство и гинекология. 1999. № 2. С. 18-23.

- Вгетт К. Hemostasis in normal pregnancy. Women's issues in Thrombosis and Haemostasis. London, 2002. P. 151-166.

- Репина M.A., Федорова З.Д., Конычева E.A. Профилактика нарушений гемостаза у беременных группы риска акушерских кровотечений//Акушерство и гинекология. 1991. №1.С. 18-22.

- Антифосфолипидный синдром «иммунная тромбофи-лия» в акушерстве и гинекологии/А. Д. Макацария, В. О. Би-цадзе, С. М. Баймуродова [и др.]. М.: Триада-Х. 2007. 456 с.

- Балуда В. П., Исабаева В. А., Пономарева Т. А. Биологические ритмы системы гемостаза человека. Фрунзе: Илим, 1978. 196 с.

- Рыбак O.K., Бурлака А.Н., Иванникова Н.П., Бурлака А. П. Влияние сезона года на частоту развития и тяжесть течения острого инфаркта миокарда, особенности функционирования системы гемостаза у больных ишемической болезнью сердца в климатической зоне Среднего Поволжья//Саратовский научно-медицинский журнал. 2007. № 3. С. 68-72.

- Шиганова О. В., Конычева Е.А. Состояние гемодинамики и гемостаза у пациенток с гестозом в условиях резко континентального климата//Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2007. № 4. С. 29-32.

- Дементьева И. И., Ройтма Е.В., Еременко А. А., Леонова С. Ф. Агрегантное состояние крови больных в ранние сроки после операции в условиях искусственного кровообращения//Анестезиология и реаниматология. 1994. № 6. С. 35-39.

- Ю.Ивченко В. Н., Богданова Г. Ю. Эклампсия. Киев, 1984. 165 с.

- Морган-мп. Дж. Эд., Мэгид С. М. Клиническая анестезиология. М.: Изд-во БИНОМ, 2004. 344 с.