Зависимость показателей периферической крови в ближайшем послеоперационном периоде при изолированной травме селезенки от возраста пациентов и выполненной операции

Автор: Масляков В.В., Урядов С.Е., Капралов С.В., Бахаев А.Д.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.17, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования. Провести анализ некоторых показателей периферической крови, гемореологии, сосудисто-тромбоцитарного звена системы гемостаза у пациентов различных возрастных групп с травмами селезенки в ближайшем послеоперационном периоде в зависимости от выполненной операции. Материалы и методы. Работа основана на анализе течения ближайшего послеоперационного периода 120 пациентов, поступивших с закрытыми травмами живота, сопровождающиеся разрывом селезенки. Из них 68 пациентов с травмами селезенки, составили основную группу, возраст которых составил от 60 до 89 лет. В группу сравнения вошли 52 пациента молодого и среднего возраста. У обследованных пациентов проводились исследования показателей периферической крови, гемореологии, сосудисто-тромбоцитарного звена системы гемостаза. Результаты. Представленные результаты показывают, что у пациентов пожилого и старческого возраста после спленэктомии изменения в показателях периферической крови, гемореологии, сосудисто-тромбоцитарного звена системы гемостаза менее выражены, чем после спленэктомии с аутолиен-трансплантацией. В то же время в группе пациентов молодого и среднего возраста более выраженные изменения были отмечены после спленэктомии. Зарегистрировано значительное, статистически достоверное снижение таких показателей, как количество эритроцитов, гемоглобина и гематокрита. Кроме того, в ближайшем послеоперационном периоде отмечается увеличение показателей вязкости крови на всех скоростях сдвига. Антитромбогенные свойства эндотелия сосудов измены неоднородно: на фоне снижения тромборезистентности эндотелия сосудов отмечается усиление фибрино-литической активности, сопровождающееся, однако, снижением резервов тканевого активатора плазминогена в сосудистой стенке и уменьшением его секреции в кровоток. Представленные данные свидетельствуют о том, что в ткани селезенки вырабатываются биологически активные вещества, способствующие высвобождению в кровоток образуемых в эндотелии тканевых активаторов плазминогена, что, в свою очередь, может привести к развитию внутрисосудистого тромбообразования у этих пациентов.

Травма селезенки, старшая возрастная группа, гемореология, сосудисто-тромбоцитарное звено системы гемостаза, аутолиентрансплантация

Короткий адрес: https://sciup.org/140296412

IDR: 140296412 | DOI: 10.25881/20728255_2022_17_3_59

Текст научной статьи Зависимость показателей периферической крови в ближайшем послеоперационном периоде при изолированной травме селезенки от возраста пациентов и выполненной операции

Проблеме повреждений селезенки в современной научной литературе отводится большое значение [1–3]. Это связано с тем, что повреждение этого органа сопровождается большим процентом осложнений и летальных исходов [4; 5]. Основной операцией, применяемой при данном повреждении до настоящего времени остается спленэктомия. Выбор данной операции обусловлен на- дежностью гемостаза и технической простотой. Однако, по сообщению ряда авторов, данный вид оперативного пособия нельзя рассматривать как идеальный, это связано с тем, что селезенке принадлежит ряд важных функций [6; 7], в связи с этим предложена методика, предусматривающая пересадку собственной селезенки — аутолиен-трансплантация. Повреждения селезёнки встречаются в любом возрасте, при этом в организме происходят физио-

Масляков В.В., Урядов С.Е., Капралов С.В., Бахаев А.Д.

ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ В БЛИЖАЙШЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРИ ИЗОЛИРОВАННОЙ ТРАВМЕ СЕЛЕЗЕНКИ ОТ ВОЗРАСТА ПАЦИЕНТОВ И ВЫПОЛНЕННОЙ ОПЕРАЦИИ логические изменения, которые следует учитывать при выборе оперативного лечения [8]. Вместе с тем остается множество нерешенных вопросов, связанных с выбором хирургической тактики у пожилых пациентов.

Цель исследования

Провести анализ некоторых показателей периферической крови, гемореологии, сосудисто-тромбоцитарного звена системы гемостаза у пациентов различных возрастных групп с травмами селезенки в ближайшем послеоперационном периоде в зависимости от выполненной операции.

Материалы и методы

Работа основана на анализе течения ближайшего послеоперационного периода 120 пациентов, поступивших с закрытыми травмами живота, сопровождавшимися разрывом селезенки. Из них 68 пациентов с травмами селезенки, составили основную группу, возраст которых составил от 60 до 89 лет, которые согласно классификации Международного симпозиума по возрастной периодизации (Москва, 1965 г.) относились к пожилому возрасту. В группу сравнения вошли 52 пациента молодого и среднего возраста. Все пациенты находились на лечении в отделении экстренной хирургии Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) г. Энгельса в период с 2000 г. по 2021 г.

Критериями включения в основную группу были:

-

1. Возраст 60 лет и старше;

-

2. Наличие изолированного повреждения селезенки.

Критериями исключения из основной группы:

-

1. Наличие множественных или сочетанных повреждений;

-

2. Терминальное состояние пациента в момент поступления.

Критериями включения в группу сравнения:

-

1. Возраст до 60 лет;

-

2. Наличие изолированного повреждения селезенки.

Критериями исключения в группу сравнения:

-

1. Наличие множественных или сочетанных повреждений;

-

2. Терминальное состояние пациента в момент поступления.

Из общего количества пациентов в состоянии алкогольного опьянения различной степени тяжести было доставлено 38 (31,6%) пациентов: 12 основной группы и 26 группы сравнения. В подавляющем количестве наблюдений — 98 (81,6%) больные поступали в вечернее или ночное время. Основной причиной травмы селезенки у анализируемых пациентов явились дорожно-транспортные происшествия — 55,8%. Из общего числа пострадавших с травмами селезенки основной группы геморрагический шок различной степени тяжести зарегистрирован у 24 (20%) больных. Из них геморрагический шок I степени у 14 (11,6%); II степени — 7 (5,8%) пациентов, а шок III степени у 3 (2,5%) пострадавших. В группе сравнения шок различной степени был выявлен у 21 (17,5%), из них шок I степени — у 12 (10%), II степени — у 5 (4,1%), III степени — 4 (3,3%) пациентов. По объему внутри-брюшной кровопотери больные основной группы распределились следующим образом: в 25 (20,8%) наблюдениях она не превышала 500 мл, в 27 (22,5%) объем ее составил 1000–1500 мл, и в 16 (13,3%) случаях превышал 1500 мл. В группе сравнения: в 16 (13,3%) — до 500 мл; в 21 (17,5%) — 1000–1500 мл и в 15 (12,5%) — более 1500 мл. В большинстве наблюдений — 33,8% были зарегистрированы глубокие, звездчатые разрывы, подкапсульные гематомы. В группе сравнения преобладали сквозные разрывы и разделение на фрагменты — 34,6%. Из общего количества поступивших двухфазные разрывы селезенки были зарегистрированы в 39 (32,5%) наблюдениях. При определении степени кровопотери учитывались следующие факторы: артериальное давление, центральное венозное давление (ЦВД), пульс, диурез, количество гемоглобина, дефицит объема циркулирующей крови (ОЦК). Все операции на селезенки выполнялись под эндотрахеальным наркозом с искусственной вентиляцией легких. Широко использовались современные компоненты внутривенного наркоза: ГОМК, калипсол, реланиум, седуксен, а также нейролеп-таналгезия. У подавляющего числа больных в качестве оперативного доступа выполняли верхнюю срединную лапаротомию. Лишь у 8 пациентов использован подреберный разрез слева. Спленэктомия проводилась по общепринятой методике с перевязкой сосудистой ножки селезенки. Показаниями к операции служили внутри-брюшное кровотечение или перитонит.

Аутолиентрансплантацию проводили путем пересадки кусочков селезенки размером 1,5 см3 в ткань большого сальника. Противопоказанием к выполнению процедуры являлись:

-

1) наличие остаточных очагов ткани (спленоз, добавочная селезенка) после иссечения органа;

-

2) старческий (более 75 лет) возраст пациента.

-

3) тяжелое состояние больного, обусловленное шоком — относительное противопоказание.

К показаниям для проведения аутолиентрансплан-тации относили:

-

1) отсутствие перитонита;

-

2) невозможность проведения органосохраняющих операций;

-

3) отсутствие признаков травматического (геморрагического шока).

Восполнение ОЦК осуществляли с помощью эритроцитарной массы, свежезамороженной плазмы, по-лиглюкина, кристаллоидов. Качественный состав инфузионно-трансфузионной терапии зависел от величины исходной кровопотери. При кровопотери легкой степени восполнение ОЦК осуществлялось плазмой, кристаллоидами, полиглюкином, гемотрансфузия не проводилась. У пациентов с кровопотерей средней степени проводилась гемотрансфузия плазмозаменителями и эритроцитарная масса в соотношении 1:2. При тяжелой кровопотери

Масляков В.В., Урядов С.Е., Капралов С.В., Бахаев А.Д.

ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ В БЛИЖАЙШЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРИ ИЗОЛИРОВАННОЙ ТРАВМЕ СЕЛЕЗЕНКИ ОТ ВОЗРАСТА ПАЦИЕНТОВ И ВЫПОЛНЕННОЙ ОПЕРАЦИИ применялись кровозаменители, эритроцитарная масса в объеме не менее 2–2,5 л.

Изучение показателей «красной крови» производили с помощь аппарата «Гемаскрин». Для этой цели у пациентов выполняли забор капиллярной крови. Определялись следующие показатели:

-

1. Общее количество эритроцитов (х * 1012/л);

-

2. Количество гемоглобина, г/л;

-

3. Гематокрит, %;

-

4. Средний объем эритроцита, мкм3;

-

5. Среднее содержание гемоглобина в эритроците, г/дл;

-

6. Средняя концентрация гемоглобина в эритроците, г/дл;

-

7. Средний объем тромбоцита, мкм3;

-

8. Тромбокрит, %;

-

9. Однородность тромбоцитов, у.е.

Подсчет лейкоцитов и тромбоцитов выполняли в счетной камере Бюргера. Для исследования производили забор 0,02 мл капиллярной крови, которую затем разбавляли 0,4 мл уксусной кислоты. Окраску мазков осуществляли с помощью метиленового синего. Скорость оседания эритроцитов определяли с помощью метода Панченкова. В капиллярную кровь добавляли 5% цитрат натрия в соотношении 1:4. Изменения реологии крови выявлялись с помощью учета вязкости крови, изменения индекса деформации и агрегации эритроцитов. Изучение вязкости крови проводилось при помощи ротационного вискозиметра Viscotester 7L plus, Thermo при скоростях сдвига: 200; 100; 150; 50 и 20 с-1. С целью исследования реологических свойств крови осуществляли забор крови в условиях стационара из кубитальной вены с добавлением 3,8% раствора цитрата натрия в соотношении 9:1 на первые, третьи, пятые, седьмые и десятые послеоперационные сутки. Проведение реологического исследования осуществляли не позднее 2,5 часов от момента взятия образца крови у больного, а измерение начиналось при скорости сдвига 200 с-1 во избежание слажирования крови. Образцы исследуемого материала в объеме 0,85 мл заливали в пластмассовую ячейку, термостатировали в течение 5 минут в специализированных ячейках анализатора, после чего в ячейку, заполненную кровью, опускали металлический цилиндр под углом 45°. Основным критерием правильного заполнения измерительной камеры считали способность цилиндра свободно плавать в образце при отсутствии пузырей воздуха в зазоре между цилиндром и стенкой измерительной ячейки. Общее время исследования образца цельной крови не превышало 10–15 минут. Измерения проводились в условиях постоянной температуры 37 °С в измерительной ячейке, что способствовало более точному исследованию. На основании полученных данных проводили определение индекса деформации и индекса агрегации эритроцитов. Агрегация эритроцитов (образование линейных агрегатов — монетных столбиков) — один из основных показателей вязкости крови, поэтому определение ее вклада в изменения вязкостных характеристик весьма важно.

Индекс агрегации эритроцитов (ИАЭ) рассчитывали как частное от деления величины вязкости крови, измеренной при 20 с-1, на величину вязкости крови, измеренной при 100 с-1. Деформируемости эритроцитов является одним из важнейших феноменов, позволяющим эритроцитам проходить через сосуды, диаметр которых соизмерим с размерами эритроцитов. Индекс деформируемости эритроцитов (ИДЭ) рассчитывали как отношение величины вязкости крови, измеренной при скорости сдвига 100 с-1, к значению вязкости крови, измеренной при скорости сдвига 200 с-1. Изучение состояния эндотелия сосудистой стенки пациентов, оперированных на селезенке, проводили с помощью функциональной манжеточной пробы, предложенной В.П. Балудой и соавт. (1992). Принцип определения антитромбогенных свойств стенки сосудов основан на создании трехминутной локальной ишемии, вызываемой накладыванием манжеты сфигмоманометра на плечо испытуемого и созданием давления в ней, превышающего систолическое на 10 мм рт. ст. Это ведет к освобождению из эндотелия сосудов здоровых людей в кровь простациклина, оксида азота, эндотелинов и других естественных антиагрегантов (антитромбина III, тканевого активатора плазминогена). Такое исследование позволяет провести изучение антиагрегационной, антикоагуляционной и фибринолитической активности эндотелия сосудов. Для характеристики функционального состояния эндотелия сосудов нами использованы индексы тромборезистентности сосудистой стенки, характеризующие его антиагрегационную, антикоагулянтную и фибринолитическую активность. Результаты пробы относили к положительным в том случае, если после ее выполнения отмечалось повышение активности более чем на 25%, а активность фибринолиза и его активаторов увеличивалось на 30% и выше. Доказано, что пациенты с такими показателями не подвержены внутрисосудистому тромбообразованию. У пациентов с усилением антикоагулянтной активности и нарастанием активности активаторов фибринолиза на 15–30% после локальной ишемии конечности возможность развития тромботических осложнений при дополнительном воздействии на организм экстремальных факторов считалась сомнительной. При незначительном усилении антикоагулянтной и фибринолитической активности, а также при повышении активности фибринолиза до 15–20% результаты манжеточной пробы считали отрицательными, таких пациентов относили к тромбоопасным.

На проведение исследование было получено разрешение локального этического комитета медицинского университета «Реавиз». Все исследования проводились после получения разъяснения цель и задач исследования и получения разрешения пациентов на участие в исследовании, что подтверждалось письменным согласием. С целью проведения математической обработки результатов, которые были получены в ходе проведенного исследования, изначально результаты вносились в электронную базу данных, которая находилась в

Масляков В.В., Урядов С.Е., Капралов С.В., Бахаев А.Д.

ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ В БЛИЖАЙШЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРИ ИЗОЛИРОВАННОЙ ТРАВМЕ СЕЛЕЗЕНКИ ОТ ВОЗРАСТА ПАЦИЕНТОВ И ВЫПОЛНЕННОЙ ОПЕРАЦИИ компьютере. В базу вносились все данные, полученные на каждого обследованного. Данная база представляла собой картотеку в табличном виде формата Excel. После занесения данных в базу, анализ результатов проводился с использованием метода описательной статистики. В качестве критерия использовался критерий согласия Х2. Статистическая значимость определялась как р<0,05.

Результаты

Показатели «красной крови» изучены у 21 пациента пожилого и старческого возраста основной группы (группа 1) после операций на поврежденной селезенке в ближайшем послеоперационном периоде на третьи — пятые послеоперационные сутки. Группу сравнения составили относительно здоровые пожилые пациенты в количестве 19 человек (группа 2), которым не проводилось оперативное лечение и пациенты молодого и среднего возраста в количестве 22 человека (группа 3). Все пациенты имели изолированные повреждения селезенки, легкий объем кровопотери. Были выполнены следующие виды операций: в основной группе спленэктомия 10 больным, спленэктомия с аутолиентрансплантацией — 11 больным. В группах сравнения: спленэктомия 11 больным, спленэктомия с аутолиентрансплантацией — 11 человек. Забор крови у относительно здоровых людей старшей возрастной группы проводился однократно. Исследовались следующие показатели: количество эритроцитов, тромбоцитов, гематокрит, общее количество гемоглобина, скорость оседания эритроцитов. Кроме того, проводился подсчет среднего объема эритроцита, однородность эритроцитов, среднее содержание гемоглобина в эритроцитах, средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, средний объем тромбоцитов, однородность тромбоцитов и тромбокрит. Полученные показатели красной крови и тромбоцитов у больных различных возрастных групп после спленэктомии представлены в табл. 1.

Из представленных в табл. 1 данных видно, что у пациентов основной группы зарегистрировано значительное, статистически достоверное снижение таких показателей, как количество эритроцитов, количество гемоглобина и гематокрита. Следует отметить, что снижение этих показателей происходит не только по отношению к относительно здоровым пациентам из группы сравнения, но и к пациентам молодого и среднего возраста, оперированных на поврежденной селезенке. При этом зарегистрировано значительное повышение СОЭ в основной группе по сравнению с группой относительно здоровых людей того же возраста и оперированных пациентов молодого и среднего возраста. Все эти изменения нельзя считать специфическими, т.к. они могут быть проявлением травматической болезни. Однако в группе пациентов молодого и среднего возраста зарегистрировано увеличение общего количества тромбоцитов в периферической крови. В тоже время у пожилых пациентов после оперативного лечения, этот показатель оказался значительно снижен по сравне-

Табл. 1. Показатели красной крови и тромбоцитов у пациентов различных возрастных групп после спленэктомии

|

Исследуемые показатели |

Результаты в группах |

||

|

1 группа |

2 группа |

3 группа |

|

|

Эритроциты х 1012/л |

2,8** [2,3; 3,2] |

4,3 [3,7; 4,5] |

3,3* [2,7; 3,8] |

|

Гемоглобин, г/л |

116* [113; 118] |

135 [127; 138] |

119* [115; 212] |

|

Однородность эритритов, у.е. |

12,3 [11,7; 13,5] |

12,3 [11,7; 13,7] |

12,4 [11,7; 13,1] |

|

Средний объем эритроцита, фл |

90,2 [87,7; 92,5] |

86,2 [85,7; 87,5] |

90,2 [89,7; 91,5] |

|

Среднее содержание гемоглобина в эритроците, пг |

36,3 [35,6; 38,5] |

36 [35; 37] |

36,3 [35,7; 37,5] |

|

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците, г/дл. |

36,4 [35,7; 38,5] |

35 [33; 37,4] |

36,4 [34,7; 37,6] |

|

Гематокрит, % |

39,2** [38,4; 41,3] |

47,4 [38,7; 49,6] |

43,2* [42,7; 45,7] |

|

СОЭ, мм/ч |

15** [13; 18] |

8,1 [7,4; 8,9] |

10* [8,7; 11,2] |

|

Тромбоциты х 109/л |

153** [147; 156] |

231 [177; 242] |

253* [237; 273] |

|

Однородность тромбоцитов, у.е. |

16,4 [14,7; 18,3] |

16,2 [15,5; 18,7] |

16,4 [15,7; 18,5] |

|

Средний объем тромбоцита, фл. |

7,4 [6,8; 8,6] |

8,3 [7,7; 8,8] |

7,4 [6,6; 7,8] |

|

Тромбокрит, % |

0,20 [0,17; 0,25] |

0,21 [0,18; 0,25] |

0,20 [0,18; 0,26] |

Примечание : * — знак статистической достоверности (p<0,005) по сравнению с данными группы сравнения (3 группа); ** — знак статистической достоверности (p<0,005) по сравнению с данными группы сравнения (2 и 3 группа).

нию со всеми группами. Полученные показатели красной крови и тромбоцитов у пациентов различных возрастных групп после спленэктомии с аутолиентрансплантацией представлены в табл. 2. Как видно из данных, представленных в табл. 2, в группе пациентов молодого и среднего возраста после спленэктомии с аутолиентрансплантацией полученные результаты показателей красной крови и тромбоцитов существенно не отличались от данных, полученных у относительно здоровых обследованных. В то же время в группе пациентов старших возрастных групп отмечаются признаки анемии, что подтверждается снижением количества эритроцитов и гемоглобина, уменьшение показателя гемотокрита, увеличением СОЭ и количеством тромбоцитов. Причем, полученные показатели в данной группе пациентов старших возрастных групп существенно не отличались от данных, полученных в группе после спленэктомии. В отличие от группы молодого и среднего возраста, где выявлена статистически достоверная разница в полученных показателях. Так, группе после спленэктомии у пациентов молодого и среднего возраста были статистически достоверно понижены количество эритроцитов, гемоглобина.

Таким образом, проведенные исследования показателей «красной крови» у пациентов старших возрастных

Масляков В.В., Урядов С.Е., Капралов С.В., Бахаев А.Д.

ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ В БЛИЖАЙШЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРИ ИЗОЛИРОВАННОЙ ТРАВМЕ СЕЛЕЗЕНКИ ОТ ВОЗРАСТА ПАЦИЕНТОВ И ВЫПОЛНЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Табл. 2. Показатели красной крови и тромбоцитов пациентов различных возрастных групп после спленэктомии с аутолиентрансплантацией

|

Исследуемые показатели |

Результаты в группах |

||

|

1 группа |

2 группа |

3 группа |

|

|

Эритроциты х 1012/л |

2,2** [1,8; 2,4] |

4,3 [3,8; 4,7] |

4,1 [3,5; 4,4] |

|

Гемоглобин, г/л |

116* [113; 118] |

135 [128; 137] |

128 [118; 134] |

|

Однородность эритритов, у.е. |

12,3 [11,4; 13,4] |

12,3 [11,3; 13,4] |

12,4 [11,4; 13,6] |

|

Средний объем эритроцита, фл |

88,2 [86,3; 88,7] |

86,2 [85.2; 88,4] |

87,2 [86,3; 89,4] |

|

Среднее содержание гемоглобина в эритроците, пг |

36,1 [34,7; 38,3] |

36 [33; 39] |

37,1 [35,2; 38,7] |

|

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците, г/дл. |

36,4 [34,8; 38,3] |

35 [33; 37] |

36,4 [34,3; 37,4] |

|

Гематокрит, % |

38,1** [36,8; 40,1] |

47,4 [43,7; 49,5] |

46,8 [38,5; 48,5] |

|

СОЭ, мм/ч |

21** [18; 24] |

8,1 [7,3; 9,4] |

9,4 [8,4; 9,8] |

|

Тромбоциты х 109/л |

153** [148; 164] |

231 [218; 244] |

237 [158; 254] |

|

Однородность тромбоцитов, у.е. |

16,4 [15,3; 17,7] |

16,2 [14,8; 17,3] |

16,7 [15,8; 17,6] |

|

Средний объем тромбоцита, фл. |

7,4 [6,8; 7,9] |

8,3 [7,8; 9,4] |

7,4 [6,8; 8,3] |

|

Тромбокрит, % |

0,20 [0,18; 0,24] |

0,21 [0,19; 0,26] |

0,25 [0,23; 0,28] |

Примечание : * — знак статистической достоверности (p<0,005) по сравнению с данными группы сравнения (3 группа); ** — знак статистической достоверности (p<0,005) по сравнению с данными группы сравнения (2 и 3 группа).

групп, оперированных на поврежденной селезенке, показывают, что в ближайшем послеоперационном периоде у таких пациентов зарегистрированы более выраженные признаки анемии по сравнению с группой молодых и среднего возраста пациентов. В то же время эти изменения нельзя считать специфическими, т.к. они развиваются в обеих группах. Однако в группе пациентов старших возрастных групп зарегистрировано уменьшение количества тромбоцитов в периферической крови, что можно отнести к специфическим проявлениям спленэктомии у таких пациентов. Это подтверждается тем, что такие проявления зарегистрированы только в основной группе. При этом существенных изменений в исследуемых показателях не были связаны с характером выполненной операцией.

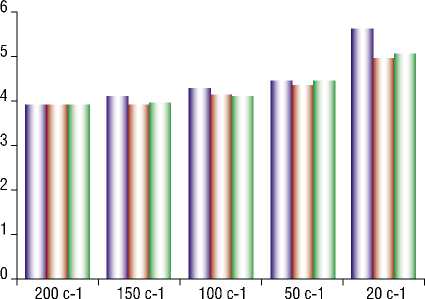

Показатели реологических свойств крови изучены после спленэктомии представлены на рисунок 1.

Как видно из данных, представленных на рисунке 1 у пациентов, оперированных на поврежденной селезенки в молодом и среднем возрасте, отмечается умеренное увеличение показателей вязкости крови на всех скоростях сдвига по сравнению с данными группы сравнения. Однако данное увеличение оказалось статистически недостоверным (p>0,05). Увеличение показателей вязкости крови ведет к умеренному увеличению показателей ИАЭ 1,21 [1,18; 1,25] в 1 группе сравнения, данный показатель во

। । Основная группа i i 2 группа сравнения i 11 группа сравнения

Рис. 1. Реологические свойства крови у пациентов, оперированных на поврежденной селезенке, в ближайшем послеоперационном периоде после спленэктомии.

i i Основная группа i 2 группа сравнения । । 1 группа сравнения

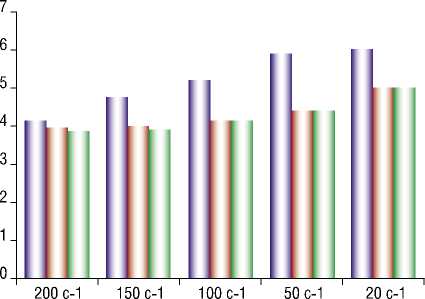

Рис. 2. Реологические свойства крови у пациентов, оперированных на поврежденной селезенке, в ближайшем послеоперационном периоде после спленэктомии с аутолиентрансплантацией.

2 группе сравнения составил 1,20 [1,17; 1,23] (p>0,05). Показатель ИДЭ в 1 группе сравнения составил 1,048 [1,047; 1,049], во 2 группе — 1,048 [1,047; 1,050] (p>0,05). Вместе с тем, у пациентов основной группы отмечается значительное, статистически достоверное увеличение показателей вязкости крови на всех скоростях сдвига, и как следствие, увеличение показателей ИАЭ — 2,01 [1,97; 2,03] и ИДЭ — 1,055 [1,047; 1,058] (p < 0,05).

Полученные результаты реологических свойств крови в ближайшем послеоперационном периоде у пациентов после спленэктомии с аутолиентрансплантацией представлены на рисунке 2.

Как видно из данных, представленных на рисунке 2, у пациентов молодого и среднего возраста, в отличие от группы после спленэктомии, показатели вязкостных свойств крови существенно не отличались от данных, полученных в группе относительно здоровых людей. Как следствие этого, не отличались от физиологически

Масляков В.В., Урядов С.Е., Капралов С.В., Бахаев А.Д.

ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ В БЛИЖАЙШЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРИ ИЗОЛИРОВАННОЙ ТРАВМЕ СЕЛЕЗЕНКИ ОТ ВОЗРАСТА ПАЦИЕНТОВ И ВЫПОЛНЕННОЙ ОПЕРАЦИИ нормальных величин и ИАЭ, и ИДЭ. При этом в группе пациентов старших возрастных групп после операций, отмечено повышение вязкостных свойств крови при всех скоростях сдвига, как по сравнению с данными полученными у относительно здоровых людей старших возрастных групп, так и с данными полученными в группе молодого и среднего возраста, это закономерно приводило к увеличению ИАЭ. Данный показатель в группе относительно здоровых людей старших возрастных групп составил 1,20 [1,17; 1,23], а в группе пациентов старших возрастных групп — 1,32 [1,27; 1,35] (p<0,05). ИДЭ, соответственно, 1,048 [1,047; 1,051] и 1,053 [1,051; 1,055] (p<0,05). Необходимо отметить, что при сопоставлении полученных данных после спленэктомии и спленэктомии с аутолиентрансплантацией, в каждой группе были выявлены свои особенности. Так, в группе пациентов молодого и среднего возраста, исследуемые показатели были статистически достоверно увеличены, как по сравнению с данными относительно здоровых людей, так и данными полученными в группе пациентов после аутолиентрансплантации, при этом в данной группе после спленэктомии с аутолиентрансплантацией эти показатели не были увеличены и соответствовали физиологическим нормальным величинам. В то же время, в группе пациентов старших возрастных групп, полученные результаты отличались от данных пациентов молодого и среднего возраста. В этой группе было зарегистрировано увеличение вязкостных свойств крови при всех скоростях сдвига, при этом наиболее выраженные изменения у пациентов старших возрастных групп были у пациентов после спленэктомии с аутолиентрансплантацией. Причем эти показатели были статистически достоверными, т.е. можно считать, что они являются специфическими. Результаты исследования функционального состояния эндотелия сосудистой стенки у относительно здоровых пациентов старших возрастных групп представлены в табл. 3.

Из данных, представленных в таблице 3, видно, что после проведения окклюзионной пробы у практически здоровых людей старших возрастных групп время свертывания нестабилизированной крови увеличилось на 88,0%, активность антитромбина III — на 45,1%, эуглобулиновый фибринолиз — на 17,1%, а активность тканевых активаторов плазминогена — на 25,5%. Результаты окклюзионной пробы, полученные в группе больных послеспленэктомии у пациентов молодого и среднего возраста в ближайшем послеоперационном периоде, представлены в таблице 4. Как видно из таблицы 4, время свертывания нестаби-лизированной крови увеличилось на 67,7%, активность антитромбина III — на 41,5%, эуглобулиновый фибринолиз — на 111,6%, а активность активаторов плазминогена — на 13,3%, что свидетельствует о сохраненной антикоагулянтной активности эндотелия сосудистой стенки. В то же время по отношению к группе сравнения из относительно здоровых людей пожилого возраста отмечено некоторое снижение фибринолитической активности сосудистой стенки.

Табл. 3. Некоторые показатели системы гемостаза у относительно здоровых людей старших возрастных групп до и после проведения окклюзионной пробы

|

Показатели |

Результаты в группе сравнения |

|

|

до пробы |

после пробы |

|

|

Время свертывания нестабилизиро-ванной крови, мин. |

7,5 [7,2; 7,9] |

14,1* [13,7; 15,3] |

|

Активность антитромбина III, % |

86,3 [77,4; 88,3] |

125,2* [114,6; 131,4] |

|

Эуглобулиновый фибринолиз, мин. |

180,6 [175,3; 183,7] |

254,2* [237,3; 273,6] |

|

Активность активаторов плазминогена, мм2 |

66,4 [58,8; 73,3] |

83,2* [77,4; 85,3] |

Примечание : * — знак достоверности различий по сравнению с данными до окклюзионной пробы (p<0,05).

Табл. 4. Некоторые показатели системы гемостаза у пациентов молодого и среднего возраста после спленэктомии в ближайшем послеоперационном периоде до и после проведения окклюзионной пробы

|

Показатели |

Результаты в группе сравнения |

|

|

до пробы |

после пробы |

|

|

Время свертывания нестабилизи-рованной крови, мин. |

6,2 [5,8; 7,5] |

10,4* [8,4; 13,2] |

|

Активность антитромбина III, % |

84,3 [76,2; 88,3] |

119,3* [115,7; 117,5] |

|

Эуглобулиновый фибринолиз, мин. |

201 [197; 213] |

295* [272; 303] |

|

Активность активаторов плазминогена, мм2 |

87,3 [78,6; 93,2] |

99,4* [89,6; 103,2] |

Примечание : * — знак достоверности различий по сравнению с данными до окклюзионной пробы (p<0,05).

Табл. 5. Некоторые показатели системы гемостаза у пациентов старших возрастных групп после спленэктомии в ближайшем послеоперационном периоде до и после проведения окклюзионной пробы

|

Показатели |

Результаты в группе сравнения |

|

|

до пробы |

после пробы |

|

|

Время свертывания нестабилизирован-ной крови, мин. |

6,0 [5,7; 7,3] |

9,0* [8,5; 10,4] |

|

Активность антитромбина III, % |

82 [77,9; 85,3] |

102,0* [97,4; 113,2] |

|

Эуглобулиновый фибринолиз, мин. |

182,1 [176,5; 193,1] |

240,1* [233,2; 267,5] |

|

Активность активаторов плазминогена, мм2 |

67,4 [58,7; 72,3] |

74,4* [67,5; 77,5] |

Примечание : * — знак достоверности различий по сравнению с данными до окклюзионной пробы (p<0,05).

Результаты окклюзионной пробы, полученные в группе больных после спленэктомии у пациентов старших возрастных групп в ближайшем послеоперационном периоде, представлены в таблице 5. Анализируя полученные результаты, можно отметить, что в группе пациентов старших возрастных групп после спленэктомии отмечает-

Масляков В.В., Урядов С.Е., Капралов С.В., Бахаев А.Д.

ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ В БЛИЖАЙШЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРИ ИЗОЛИРОВАННОЙ ТРАВМЕ СЕЛЕЗЕНКИ ОТ ВОЗРАСТА ПАЦИЕНТОВ И ВЫПОЛНЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ся увеличение время свертывания нестабилизированной крови на 60%, в группе сравнения — на 88,0%, (p<0,05), активность антитромбина III — на 38%, в группе сравнения возрастание этого показателя составило 45,1% (p>0,05). Эуглобулинового фибринолиза на 23,4%, в группе сравнения — на 25,5% (p<0,05). Активности активаторов плазминогена на 13,2%, в группе сравнения — на 25,3% (p<0,05).

Таким образом, в ближайшем послеоперационном периоде удаление селезенки приводит к изменению функционального состояния эндотелия сосудистой стенки, проявляющемуся снижением тромборезистентности эндотелия сосудистой стенки. Результаты окклюзионной пробы, полученные в группе пациентов после спленэктомии с атолинентрансплантацией у пациентов молодого и среднего возраста в ближайшем послеоперационном периоде, представлены в таблице 6.

Из данных представленных в табл. 6 видно, что в данной группе пациентов после проведения окклюзионной пробы время свертывания нестабилизированной крови увеличилось на 78%, активность антитромбина III — на 62,1%, эуглобулиновый фибринолиз — на 34,1%, а активность тканевых активаторов плазминогена — на 30,1%. Полученные данные свидетельствуют о хорошей антикоагулянтной активности эндотелия сосудистой стенки. Результаты окклюзионной пробы, полученные в группе пациентов после спленэктомии с атолинентрансплантацией у пациентов старших возрастных групп в ближайшем послеоперационном периоде, представлены в таблице 7.

Из данных представленных в табл. 7 видно, что увеличение всех показателей в данной группе не превысило 20%, следовательно, таких пациентов можно отнести к тромбоопасным. Показатели индексов, характеризующих антитромбогенную активность эндотелия сосудистой стенки, в группе относительно здоровых людей и пациентов после спленэктомии представлены в табл. 8.

Из представленных в табл. 8 данных видно, что у пациентов старших возрастных групп, оперированных при травме селезенки, в ближайшем послеоперационном периоде после спленэктомии антитромбогенные свойства эндотелия сосудов измены неоднородно: на фоне снижения тромборезистентности эндотелия сосудов отмечается усиление фибринолитической активности, сопровождающееся, однако, снижением резервов тканевого активатора плазминогена в сосудистой стенке и уменьшением его секреции в кровоток. Представленные данные свидетельствуют о том, что в ткани селезенки вырабатываются биологически активные вещества, способствующие высвобождению в кровоток образуемых в эндотелии тканевых активаторов плазминогена, что, в свою очередь, может привести к развитию внутрисосудистого тромбообразования у этих пациентов. Показатели индексов, характеризующих антитромбо-генную активность эндотелия сосудистой стенки, в

Табл. 6. Некоторые показатели системы гемостаза у пациентов молодого и среднего возраста после спленэктомии с аутолиентрансплантацией в ближайшем послеоперационном периоде до и после проведения окклюзионной пробы

|

Показатели |

Результаты в группе сравнения |

|

|

до пробы |

после пробы |

|

|

Время свертывания нестабилизиро-ванной крови, мин. |

7,9±0,2 |

16,8±0,1* |

|

Активность антитромбина III, % |

85,2 [83,2; 87,3] |

134,6* [128,5; 143,3] |

|

Эуглобулиновый фибринолиз, мин. |

189 [177; 194] |

264,2* [257,3; 273,5] |

|

Активность активаторов плазминогена, мм2 |

67,1 [57,9; 73,6] |

96,5* [87,5; 99,6] |

Примечание : * — знак достоверности различий по сравнению с данными до окклюзионной пробы (p<0,05).

Табл. 7. Некоторые показатели системы гемостаза у пациентов старших возрастных групп после спленэктомии с аутолиентрансплантацией в ближайшем послеоперационном периоде до и после проведения окклюзионной пробы

|

Показатели |

Результаты в группе сравнения |

|

|

до пробы |

после пробы |

|

|

Времясвертываниянестабилизирован-ной крови, мин. |

5,0 [4,6; 5,4] |

8,2* [7,6; 8,6] |

|

Активность антитромбина III, % |

81 [78; 85] |

92,1* [86,6; 96,4] |

|

Эуглобулиновый фибринолиз, мин. |

182,1 [176,5; 187,4] |

190,3* [188,3; 194,6] |

|

Активность активаторов плазминогена, мм2 |

64,6 [59,5; 66,4] |

71,2* [68,6; 73,4] |

Примечание : * — знак достоверности различий по сравнению с данными до окклюзионной пробы (p<0,05).

Табл. 8. Показатели антитромбогенной активности сосудистой стенки пациентов, оперированных при травме селезенки, в ближайшем послеоперационном периоде после спленэктомии

|

Показатели |

Результаты в группах |

||

|

основная группа |

1 группа сравнения |

2 группа сравнения |

|

|

Индекс общей тромборезистент-ности сосудов (у.е.) |

1,67* [1,57; 1,73] |

1,84 [1,77; 1,87] |

1,88 [1,79; 1,93] |

|

Индекс антикоагулянтной активности (у.е.) |

1,42 [1,36; 1,46] |

1,43 [1,38; 1,48] |

1,45 [1,41; 1,49] |

|

Индекс фибронолитической активности (у.е.) |

2,11* [2,07; 1,15] |

1,21 [1,18; 1,23] |

1,17 [1,14; 1,21] |

Примечание : * — знак достоверности различий с данными группы сравнения из пожилых пациентов (p<0,05).

группе относительно здоровых людей и пациентов после спленэктомии с аутолиентрансплантацией представлены в табл. 9.

Из представленных в табл. 9 данных видно, что у пациентов старших возрастных групп, оперированных при травме селезенки, в ближайшем послеоперационном периоде после спленэктомии с аутолиентрансплантацией

Масляков В.В., Урядов С.Е., Капралов С.В., Бахаев А.Д.

ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ В БЛИЖАЙШЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРИ ИЗОЛИРОВАННОЙ ТРАВМЕ СЕЛЕЗЕНКИ ОТ ВОЗРАСТА ПАЦИЕНТОВ И ВЫПОЛНЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Табл. 9. Показатели антитромбогенной активности сосудистой стенки пациентов, оперированных при травме селезенки, в ближайшем послеоперационном периоде после спленэктомии с аутолиентран-сплантацией

|

Показатели |

Результаты в группах |

||

|

основная группа |

1 группа сравнения |

2 группа сравнения |

|

|

Индекс общей тромборезистент-ности сосудов (у.е.) |

1,51* [1,47; 1,56] |

1,84 [1,77; 1,86] |

1,87 [1,75; 1,94] |

|

Индекс антикоагулянтной активности (у.е.) |

1,32* [1,27; 1,36] |

1,43 [1,37; 1,49] |

1,46 [1,39; 1,53] |

|

Индекс фибронолитической активности (у.е.) |

2,01* [1,97; 2,08] |

1,21 [1,18; 1,26] |

1,19 [1,17; 1,23] |

Примечание : * — знак достоверности различий с данными группы сравнения из пожилых пациентов (p<0,05).

происходит снижение тромборезистентности эндотелия сосудов, сопровождающееся уменьшением резервов тканевого активатора плазминогена в сосудистой стенке и его секреции в кровоток. При этом полученные данные в этой группе были значительно хуже, чем в группе после спленэктомии. В группе пациентов молодого и среднего возраста полученные результаты были в пределах физиологически нормальных величин.

Обсуждение

Таким образом, представленные результаты показывают, что у пациентов пожилого и старческого возраста после спленэктомии изменения в показателях периферической крови, гемореологии, сосудисто-тромбоцитарного звена системы гемостаза менее выражены, чем после спленэктомии с аутолиентрансплантацией. В то же время в группе пациентов молодого и среднего возраста более выраженные изменения были отмечены после спленэктомии. Учитывая некоторые особенности гемостаза у пожилых пациентов [9], а также влияние спленэктомии на микроциркуляцию [10], нами проведены исследования некоторых показателей системы гемостаза у пожилых пациентов после спленэктомии. В результате проведенного исследования установлено, что у пациентов основной группы зарегистрировано значительное, статистически достоверное снижение таких показателей, как количество эритроцитов, количество гемоглобина и гематокрита. При этом зарегистрировано значительное повышение СОЭ. Все эти изменения нельзя считать специфическими, т.к. они могут быть проявлением травматической болезни. Однако в группе пациентов молодого и среднего возраста после спленэктомии зарегистрировано увеличение общего количества тромбоцитов в периферической крови. В то же время у пациентов старших возрастных групп после спленэктомии с аутолиентрансплантацией этот показатель оказался значительно снижен по сравнению со всеми группами. Кроме того, в ближайшем послеоперационном периоде отмечается увеличение показателей вязкости крови на всех скоростях сдвига, что приво- дит к увеличению показателей ИАЭ и ИДЭ. Вместе с тем, данные изменения в группе пациентов молодого и среднего возраста нельзя назвать специфическими, т.к. данные показатели не являются статистически достоверными. В группе пациентов старших возрастных групп после спленэктомии с аутолиентрансплантацией зарегистрировано значительное увеличение показателей вязкости крови при всех скоростях сдвига, и как следствие, увеличение показателей ИАЭ и ИДЭ. Причем эти показатели были статистически достоверными, т.е. можно считать, что они являются специфическими. Антитромбогенные свойства эндотелия сосудов измены неоднородно: на фоне снижения тромборезистентности эндотелия сосудов отмечается усиление фибринолитической активности, сопровождающееся, однако, снижением резервов тканевого активатора плазминогена в сосудистой стенке и уменьшением его секреции в кровоток. Представленные данные свидетельствуют о том, что в ткани селезенки вырабатываются биологически активные вещества, способствующие высвобождению в кровоток образуемых в эндотелии тканевых активаторов плазминогена, что, в свою очередь, может привести к развитию внутрисосудистого тромбообразования у этих пациентов.

Выводы

-

1. Установлено, что у пациентов старших возрастных групп в ближайшем послеоперационном периоде отмечается увеличение вязкостных свойств крови при всех скоростях сдвига. При этом спленэктомия с аутолиентрансплантацией приводит к значительному увеличению этих показателей. В группе пациентов молодого и среднего возраста увеличение вязкостных свойств крови происходит после спленэктомии, а выполнение спленэктомии с аутолиентрансплантацией не приводит к их изменениям.

-

2. У пациентов старших возрастных групп, оперированных при травме селезенки, в ближайшем послеоперационном периоде после спленэктомии антитромбогенные свойства эндотелия сосудов изменены неоднородно: на фоне снижения тромборе-зистентности эндотелия сосудов отмечается усиление фибринолитической активности, сопровождающееся, однако, снижением резервов тканевого активатора плазминогена в сосудистой стенке и уменьшением его секреции в кровоток. Данные изменения более выражены в группе после спленэктомии с аутолиентран-сплантацией. При этом в группе пациентов молодого и среднего возраста снижение тромборезистентности эндотелия сосудов, усиление фибринолитической активности происходит только в группе после спленэктомии, аутолиентрансплантация предотвращает подобные изменения.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Масляков В.В., Урядов С.Е., Капралов С.В., Бахаев А.Д.

ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ В БЛИЖАЙШЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРИ ИЗОЛИРОВАННОЙ ТРАВМЕ СЕЛЕЗЕНКИ ОТ ВОЗРАСТА ПАЦИЕНТОВ И ВЫПОЛНЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Список литературы Зависимость показателей периферической крови в ближайшем послеоперационном периоде при изолированной травме селезенки от возраста пациентов и выполненной операции

- Смоляр А.Н. Закрытая травма живота. Повреждения селезенки. Часть 2 // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2016. - №2. - С.4-10.

- Румер В.Б., Араблинский А.В. КТ-семиотика травматических и нетравматических повреждений селезенки // Медицинская визуализация. - 2021. - Т.25. - №2. - С.50-62.

- Гаврищук Я.В., Мануковский В.А., Тулупов А.Н., Демко А.Е., Колчанов Е.А., Савелло В.Е., Кандыба Д.В., Кажанов И.В., Платонов С.А., Казанкин А.С. Возможности консервативного и малоинвазивного органосохраняющего лечения повреждений селезенки при закрытых травмах живота у взрослых // Вестник хирургии имени И.И. Грекова. - 2021. - Т.180. - №4. - С. 18-27.

- Масляков В.Б., Урядов С.Е., Горбелик В.Р., Аллахяров Т.Ч., Куликов С.А., Шихмагомедов М.А., Аристова И.С. Металлопротеиназы в прогнозировании течения ближайшего послеоперационного периода при закрытых травмах селезенки // Вестник медицинского института "РЕАВИЗ". Реабилитация, Врач и Здоровье. - 2020. - №1. - С.57-65.

- Пинчук П.В., Леонов С.В., Левандровская И.А. Опыт применения конечно-элементного анализа для прогнозирования и диагностики повреждений селезенки // Военно-медицинский журнал. - 2021. - Т.342. - №7. - С.11-14.

- Войновский А.Е., Индейкин А.В., Колтович А.П., Шабалин А.Ю., Кукунчиков А.А., Губская Н.В. Хирургическая тактика при закрытых травмах живота с изолированным повреждением селезенки // Медицинский вестник МВД. - 2010. - Т.2. - №4. - С.4-10.

- Смолькина А.В., Макаров С.В., Евсеев Р.М., Халитова Н.И. Особенности ведения пациентов при сочетанной травме с разрывом селезенки // Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье. - 2019. - №3(39). - С.137-140.

- Масляков В.В., Урядов С.Е., Табунков А.П. Особенности иммунной системы у пожилых пациентов после спленэктомии в ближайшем послеоперационном периоде // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. - 2015. - №1. - С.115-119.

- Масляков В.В., Урядов С.Е., Табунков А.П. Состояние сосудисто-тромбоцитарного звена системы гемостаза у пожилых пациентов после спленэктомии в ближайшем послеоперационном периоде // Вестник алтайской науки. - 2014. - №4. - С.288-292.

- Масляков В.В., Барсуков В.Г., Табунков А.П. Особенности функционального состояния эндотелия сосудистой стенки у пожилых пациентов после спленэктомии // Якутский медицинский журнал. - 2014. - №4. - С.14-17.