Зависимость размеров рабочего органа выкопочного орудия от морфометрических особенностей корневых систем выкапываемых растений

Автор: Дручинин Денис Ю., Драпалюк Михаил В.

Журнал: Resources and Technology @rt-petrsu

Статья в выпуске: 12 (2), 2015 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты анализа опубликованных данных об особенностях морфометрического развития корневых систем древесных растений хвойных и лиственных пород. Рассмотрены параметры лесных культур с различными типами строения корневых систем, которые выращиваются как в лесных питомниках, так и произрастают в естественных условиях. Отмечено, что глубина проникновения корней в почву и величина их горизонтального распространения зависят от возраста растения, места его произрастания и почвенных условий. Установлено, что у культур в возрасте от 4 до 8 лет, когда у растения наблюдается наибольшая эффективность корневосстановления, основная масса корней залегает в перегнойном горизонте - 10…20 сантиметров. Выявленные результаты использованы для определения рациональных параметров рабочего органа орудия для выкопки посадочного материала с почвенным комом - его ширины и максимальной глубины подкопки растений, обеспечивающих минимальные повреждения корневой системы при выкопке, что повышает качество получаемого посадочного материала.

Корневая система, морфометрические параметры, саженцы с комом почвы, выкопка саженцев, глубина подкопки, рабочий орган

Короткий адрес: https://sciup.org/147112308

IDR: 147112308 | УДК: 630*232.4 | DOI: 10.15393/j2.art.2015.3141

Текст научной статьи Зависимость размеров рабочего органа выкопочного орудия от морфометрических особенностей корневых систем выкапываемых растений

1. Введение.

В настоящее время при выполнении работ по созданию ландшафтного дизайна, озеленению населенных пунктов и лесовосстановлению в постоянно возрастающих масштабах используются крупномерные саженцы с комом почвы. Учеными отмечается ряд преимуществ данного посадочного материала по сравнению с обычными видами сеянцев и саженцев [1, 3, 6, 8, 11]. Ранее авторами обозначено перспективное направление разработки универсального технического средства для выкопки и пересадки саженцев, корневая система которых скрыта почвенным комом, при выполнении озеленительных и лесовосстановительных работ [4]. Немаловажным аспектом при этом является осуществление процесса выкопки растений с минимальными повреждениями корневой системы внутри почвенной глыбки. Очевидно, что для получения качественного посадочного материала параметры рабочего органа выкопочного устройства должны соотноситься с размерами корневой системы выкапываемого растения.

Целью исследования является изучение морфометрических особенностей корневых систем сеянцев и саженцев хвойных и лиственных пород для использования полученных результатов при проектировании рабочих органов машин для выкопки саженцев с почвенным комом.

3. Результаты исследования.

Посадочный материал с комом почвы – саженцы в возрасте от трех лет и более, выкопку которых целесообразно производить, сохраняя почву вокруг корней растения. При этом быстрая приживаемость пересаживаемых саженцев на новом месте зависит от их сохранности: чем меньше при пересадке повреждений корневой системы, тем лучше в последующем корни смогут обеспечить питание наземной части [15].

Размерные параметры рабочего органа выкопочного орудия зависят от способа получения саженцев с почвенным комом – в питомнике или под пологом леса – морфометрические параметры корней которых будут различны. Благодаря специальным агротехническим приемам, выполняемым лесоводами, посадочный материал, выращиваемый в лесных питомниках, имеет компактно сформированную корневую систему. Так, в работе [13] отмечается, что сотрудниками Уральской лесной опытной станции ВНИИЛМ применяется подрезка стержневого корня сосны до длины 10-12 см, после чего четырехлетние саженцы имеют компактный корневой пучок длиной 20-25 см.

-

А. Л. Юрьева установила, что глубина залегания главного корня трехлетнего саженца сосны, выращенного в открытом грунте и высаженного в подготовленную почву, достигает 25…30 см. При высадке в подготовленную почву 1-летних сеянцев сосны с ЗКС на третий год длина их главного корня также равняется около 25 см. На 4 год произрастания максимальная

глубина залегания корней достигает до 40 см [16].

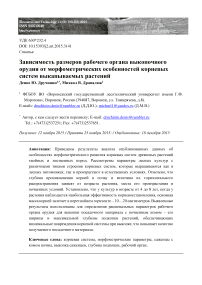

В отличие от сосны обыкновенной с хорошо развитым стержневым корнем, корневая система ели европейской имеет поверхностное расположение, когда более 99 % длины скелетных корней приходится на корни горизонтальной ориентации, расположенные на глубине до 30 см (рис. 1) [5, 17].

Гораздо более мощную корневую систему развивает при посеве в питомниках дуб, формируя ее в первые годы жизни интенсивнее, чем надземную часть. Его стержневой корень на серо-темном суглинке в трехнедельном возрасте достигает глубины 30 см, через 5 месяцев – 165 см, а к двум годам он имеет длину 207 см [2, 9].

По данным А. С. Остапчука, уже на начальном этапе развития наблюдаются различия в строении корневых систем культур дуба, созданных посевом или посадкой на серо-темных лесных почвах лесостепи. Однолетние посевы формируют стержневую корневую систему с образованием горизонтальных ответвлений. Их корневая система имеет среднюю глубину около 33,2 см (предельные отклонения – 24…41 см) при средней высоте надземной части 19 см. В то же время высаженные растения в первый год жизни достигают средней высоты 36,8 см, а корневая система средней глубины 22,8 см с отклонением 19…28 см. Формируются корни горизонтальной ориентации. Полученные результаты объясняются тем, что высеянный дуб сначала формирует корневую систему, а затем надземную часть. Его корневая система, несмотря на разницу в биологическом возрасте в два года, хорошо разветвлена и имеет более глубокую протяжность. Напротив, саженцы дуба сразу же после их высадки на лесокультурную площадь не в состоянии создать более мощную корневую систему по сравнению с посевами желудей, которые, имея хорошо развитую надземную часть, отдают питательные вещества на поддержание жизнеспособности и на формирование подземной горизонтальной корневой системы, но не стержневой ее части.

Рисунок 1. Строение корневой системы сосны ( а ) и ели ( б ).

Уже в трехлетнем возрасте корни культур дуба, созданных посевом, достигают средней длины около 160 см. Средняя глубина залегания отдельных корней высаженного трехлетнего дуба составляет от 76 до 94 см, а основная их масса залегает на глубине до 40 см [10].

У липы крупнолистной корневая система хорошо развита. Глубина ее залегания равняется 40 см за счет углубления горизонтальных корней. Отдельные стрежневые корни взрослых деревьев достигают глубины до 80 см.

Изучая особенности сезонного роста корневой системы некоторых видов лиственницы в Подмосковье, В. П. Законова отмечает, что у 2-летних сеянцев лиственницы сибирской при высоте надземной части 29,5 см стержневой корень достигает длины 76 см [9].

Данные Ф. М. Овсянникова и М. И. Харинского, полученные в Мининском питомнике Красноярского края, показывают, что у 1-летней сосны обыкновенной корни проникали на глубину до 37 см, а у 2-летней - до 84 см; стержневые корни 2-летней лиственницы и ели сибирской выходили за пределы 60-сантиметрового почвенного слоя.

В рамках рассматриваемого вопроса ценными являются результаты, полученные И. Н. Рахтеенко. Им исследовалась динамика роста корневых систем основных лесообразующих древесных пород - ели, сосны, лиственницы, березы, дуба, липы и акации, высаженных в питомнике. Установлено, что основная масса крупных и мелких корней 4.. .8-летних растений залегает в перегнойном горизонте - 10^20 см. Наиболее сильно развились корни березы, которые в 4-летнем возрасте достигли глубины 100 см, а в 8-летнм - 150 см. Отдельные корни других пород проникали в почву примерно на одинаковую глубину - 100.. .110 см в 8-летнем возрасте, за исключением ели, корни которой достигали глубины 90 см. Исследователь отмечает, наиболее интенсивный рост корней растений в глубину наблюдается первые 4 года после посадки (15.. .17 см в среднем за год) [12].

В то же время многими исследователями отмечается перспективность использования в качестве посадочного материала с почвенным комом лесного подроста, который обладает более высокой приживаемостью и устойчивостью к болезням и вредителям, чем культуры из лесопитомника. При этом необходимо учитывать, что в естественных условиях произрастания строение корневой системы у растения зависит от его возраста, биологических свойств породы и почвенно-грунтовых условий. В зависимости от быстроты роста в первые годы у дерева обычно развиваются стержневые корни, глубоко уходящие в почву. В последующие годы развитие получает горизонтальная мочковатая корневая система [7].

Так, сосна обыкновенная, произрастая в широком диапазоне почвенно-гидрологических условий, активно приспосабливается к их особенностям и изменяет свои морфологические характеристики в определенных пределах. При благоприятных условиях произрастания растение имеет хорошо развитый стержневой корень с большим количеством вертикальных ответвлений от горизонтальных корней, но на почвах с высоким залеганием грунтовых вод или в засушливых условиях формирует поверхностную корневую систему. Однако основная масса корней сосны располагается в поверхностном слое почвы до 60 см при любом типе строения корневой системы.

И. Н. Рахтеенко установил, что параметры корневых систем сосны и ели в естественных насаждениях сходны со строением корней в насаждениях, созданных искусственно.

В данных условиях произрастания ель имеет поверхностную корневую систему. Стержневой корень обычно выражен слабо, проникая на глубину до 80 см. Вертикальные корни, которые отходят от боковых, залегают на 150-сантиметровую глубину

В естественных условиях корни дуба сильно развиваются как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. От стержневого корня отходят горизонтальные отростки с многочисленными ответвлениями, обычно располагающиеся на глубине 10^20 см.

Корневые системы березы и осины одинаково хорошо развиваются как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. В почвогрунте корни данных пород распределяются более равномерно в сравнении с корнями ели и сосны. В первом 10-сантиметровом слое почвы содержится 42 % корней, во втором - 31 %, и 16 % корней располагаются на глубине от 20 до 30 см [12].

Немаловажным моментом в вопросе определения размерных параметров рабочих органов выкопочных технических средств также является и учет горизонтального распространения корней древесных растений.

На начальном этапе развития корневая система сеянцев и саженцев может занимать площадь, значительно превосходящую размеры кроны растения. Так, у 4-летних сеянцев сосны корневая система располагается в радиусе 0,8 м от корневой шейки, величина горизонтального распространения 4-летних саженцев ели - до 1,2 м, а у 6-летних саженцев длина боковых корней достигает 2 м.

Изучая развитие корневых систем древесных растений в условиях суглинистых почв Учинского лесничества Московской области, И. Н. Рахтеенко получил данные о распространении их корней в горизонтальном направлении: в 8-летних культурах ели радиус горизонтального распространения корневых систем составил 120.. .150 см, у 8-летних культур сосны - до 120 см. Корни дуба сильно развиваются как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении - у 8-летних дубков они распространяются от ствола на 80.. .100 см. Лиственница также развивает мощную корневую систему - величина горизонтального распространения корней 8-летнего растения составляет около 130 см [12].

-

В. Н. Шаниным разработана логистическая модель горизонтального распространения корней деревьев в зависимости от условий местообитания, где установлена зависимость между дальностью распространения корней и типом лесного насаждения, а также рассчитаны соответствующие корректирующие множители [14].

y = a • (1 + b ■ e - cx ) - 1

где у -дальность распространения корней;

а - предельное значение дальности распространения корней для конкретной породы и определенного типа леса;

x – возраст или диаметр на уровне груди;

в и с – параметры, управляющие формой кривой логистической зависимости.

Представленные в работе данные показывают, что размеры корневых систем древесных растений даже в первые годы роста значительно превышают максимально возможные параметры рабочего органа, которые ограничиваются массой, формируемой глыбки почвы, что приводит к обрезке и потере части корневой системы растения. В этом случае актуальной становится регенерирующая (или корневосстанавливающая) способность корневых систем древесных пород – восстановление ими массы, длины или поверхности после повреждения определенной их части.

Способность к регенерации корней зависит от породы растения и изменяется с его возрастом.

Так, крупные сеянцы сосны, по данным В. Г. Картелева, обладают большей корневосстановительной способностью, чем мелкие. Также и у них выше и темпы корневостановления. Н. А. Смирнов получил аналогичные результаты и для культур ели, объясняя это большим запасом пластических веществ у более великовозрастных растений [9].

В целом, корневая система сосны хорошо регенерирует после пересадки на место постоянного произрастания. Однако, эффективное восстановление корней характерна только для 1…3-летних культур сосны, у растений старше 4 лет она начинает снижаться. В молодом возрасте отличается хорошей регенерирующей способностью и ель [5].

В полевых опытах М. И. Калинина общая масса вновь образованных корней у 7-летних культур дуба через год после обрезки составила 11,8 % по отношению к первоначальной массе, а у 23-летних культур заметно выросла и составила 18,1 % [5].

Интересную особенность имеет интенсивность регенерации корневых систем лесных культур по почвенным горизонтам: для 7-летнего возраста низкая интенсивность корневосстановления для сосны и дуба наблюдается на глубине до 10 см, а наиболее интенсивное восстановление корней сосны происходит на глубине 61…90 см, у дуба – 31…90 см [5].

Большое значение имеет и время механического повреждения корней: корневосстановление у древесных пород более эффективно идет в весенний период.

Рекомендуемые для выкопки с почвенным комом 3…8-летние растения имеют, как правило, хорошо развитую надземную часть. Поэтому при выкопке важно сохранить определенный объем корней, способный обеспечить приживаемость и дальнейшую жизнеспособность посадочного материала. В противном случае физиологическая активность корневой системы растения резко снижается, идет угнетение надземной части, у лиственных пород развивается суховершинность.

Так, опыты Н. А. Смирнова показали существование прямой связи между отношением массы тонких корней к массе надземной части сеянцев и приживаемостью культур. Определенная связь наблюдается и в отношении массы тонких корней к массе хвои. Им установлены оптимальные соотношения массы тонких корней к массе надземной части посадочного материала сосны и ели для зоны смешанных лесов, обеспечивающие приживаемость культур не менее 90 %.

Данная зависимость для сосны выражается следующим уравнением

.у = -93-, (2)

624 + x а для ели

y = 510 + x ’ где x - сухая масса надземной части 100 сеянцев, г;

у - отношения массы тонких корней к массе надземной части растения, %.

4. Обсуждение и заключение.

Многие ученые-лесоводы отмечают, тот факт, что удаление 50 % корней великовозрастного растения не ухудшает его дальнейшего состояния. В полевом опыте Бобылевой Т. А. удаление у 5...8-летних саженцев ели даже 75 % корневой системы не оказало негативного влияния на их дальнейшую приживаемость. Однако обрезка уже большего объема корней отрицательно сказывается на приживаемости растения и ослабляет рост надземной части на несколько лет, а часто приводит и к его гибели [5, 9].

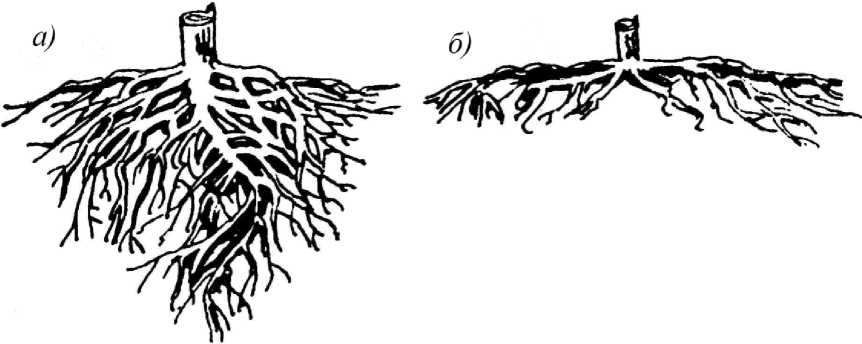

На основе обобщения выявленных данных о морфометрических параметрах корневых систем различных древесных пород появляется возможность определения рациональной ширины рабочего органа (B) и глубины подкопки им посадочного материала (H) с точки зрения минимальных повреждений корней растений при выкопке (рис. 2). При этом выкопочное орудие должно эффективно работать как при получении посадочного материала хвойных или лиственных пород с компактно сформированной корневой системой в лесном питомнике, так и при заготовке посадочного материала под пологом леса.

Рисунок 2. Размерные параметры рабочего органа выкопочного орудия

Таким образом, размеры почвенного кома саженца с закрытой корневой системой при его выкопке зависят от места произрастания растения (лесопитомник или естественные насаждения), его возраста и почвенных условий.

Выкопку посадочного материала с корневой системой, закрытой почвенным комом, целесообразно производить в раннем возрасте – от 3 до 7 лет – когда растения обладают высокой эффективностью корневосстановления, что улучшает их приживаемость после пересадки. Аналитическая оценка выявленной информации об особенностях залегания корневых систем основных лесообразующих пород данного возраста в почвенных горизонтах показала, что рациональная величина заглубления рабочего органа (параметр H ), когда при выкопке растения сохраняется около 50 % физиологически активных корней, позволяющих обеспечить хорошую приживаемость и активное последующее развитие надземной части растения, составляет до 40 см. Данный параметр ограничивается массой формируемого почвенного кома, когда тяжелая и крупная глыбка затрудняет операции по подъему и перемещению заготовленных растений к месту посадки. Ширина рабочего органа (параметр B ) находится в рациональных пределах от 60 до 80 см.

Список литературы Зависимость размеров рабочего органа выкопочного орудия от морфометрических особенностей корневых систем выкапываемых растений

- Бартенев И. М., Аксенов А. А., Малюков С. В. Влияние вида посадочного материала на эффективность лесовосстановления на горельниках//Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика: сборник трудов по материалам международной заочной научно-практической конференции. № 5-3 (10-3). -Воронеж, 2014. С. 15-19. -DOI: DOI: 10.12737/6913

- Драпалюк М. В. Перспективные технологии выращивания посадочного материала в питомниках: Монография. -Воронеж, ВГУ, 2006. 247 с.

- Дручинин Д. Ю. Разработка средства механизации для выкопки и пересадки крупномерных саженцев с комом почвы//Воспроизводство, мониторинг и охрана природных, природно-антропогенных и антропогенных ландшафтов: материалы международной молодежной научной школы 14-15 июня 2012 г. -Воронеж, 2012. С. 338-343.

- Дручинин Д. Ю., Шавков М. В., Миляев А. С. Разработка устройства для выкопки саженцев с комом почвы и подготовки посадочных мест на базе манипуляторных энергетических средств//Лесотехнический журнал. -2014. -№ 4 (16). -С. 167-174. -DOI: DOI: 10.12737/8469

- Калинин М. И. Корневедение. -М.: Экология, 1991. 173 с.

- Климов Г. Б., Смирнов Н. А. Комплексная механизация при выращивании лесопосадочного материала. -М.: Лесная промышленность, 1974. 128 с.

- Литвяков М. К. Озеленение лесными деревьями (сортиментация древесного посадочного материала, его получение и использование). -Ростов: Кн. изд-во, 1976. 144 с.

- Лунева З. С., Судакова Е.А., Попов В. А. Выращивание саженцев декоративных деревьев и кустарников: Учеб. пособие. -М.: Стройиздат, 1965. 171 с.

- Овчинников Ф. М., Харинский М. И. Технология и механизация подрезки корней растущих сеянцев: Обзор. инф. -М.: ЦБНТИлесхоза, 1980. 24 с.

- Остапчук А. С. Формирование корневой системы дуба обыкновенного (quercus robur l.) в зависимости от метода создания культур//Молодой ученый. -2014. -№ 3 (62). -С. 249-251.

- Пентелькин С. К. Технология выращивания посадочного материала в питомниках//Лесное хозяйство. -2000. -№ 5. -С. 44-46.

- Рахтеенко М. И. Рост и взаимодействие корневых систем древесных растений. -Минск: Издательство Академии наук БССР, 1963. 254 с.

- Фрейберг А. И., Залесов С. В., Терин А. А. Совершенствование технологии восстановления хвойных насаждений//Современные проблемы науки и образования. -2013. -№ 5 (39). -С. 676.

- Шанин В. Н. Моделирование горизонтального распространения корней деревьев в различных условиях местообитания//Лесоведение. -2015. -№ 2. -С. 130-139.

- Шафранский Т. П. Пересадка деревьев и кустарников летом в городах. -М.: Издательство министерства коммунального хозяйства, 1958. 125 с.

- Юрьева А. Л. Особенности строения корневых систем лесных культур сосны как фактор экологической устойчивости//Resources and Technology. -2005. -№ 6. -С. 82-86.

- Malinauskas, A., Urbaitis, G. Soil Preparation for Forest Plantations in Former Farmland Harlic Arenosols with and without Plough-pan//Baltic Forestry. -2010. -№ 16 (2) -P. 247-254.