Зависимость структуры фитомассы растительных сообществ высокогорий Тувы от экспозиции склона

Автор: Самбыла Ч.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 10, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена выявлению зависимо-сти структуры фитомассы растительных сообществ Тувы от экспозиции склона. В ре-зультате анализа автор впервые отмечает, что общие запасы фитомассы постепенно увеличиваются с вершин гор и западных скло-нов (3000 г/м2) к северным (5500 г/м2 и выше). Запасы надземной фитомассы в исследован-ных сообществах варьируют в пределах 900-1700 г/м2. Наибольшие запасы кустарников, осок и мортмассы формируются именно на восточных склонах. Участие кустарничковой фракции значительно в дриадовых, ивковых и шикшевых тундрах, приуроченных к выровнен-ным вершинам гор и склонам северной (110-120 г/м2), западной (не более 100 г/м2) экспозиции. Что касается споровых растений (лишайников и мхов), интересно то, что наибольшие запасы надземной биомассы лишайниковой фракции формируются на южных склонах и на вершинах гор (250-310 г/м2), наименьшие - на восточных, северных и восточных склонах гор (140-160 г/м2). Напротив, моховая фракция существен-ную роль играет в сообществах, приуроченных к северному, восточному и южному склонам (130-160 г/м2). В распределении запасов под-земной фитомассы растительных сообществ видно, что значительное количество подзем-ных органов растений характерно для север-ных склонов (от 3800 до 4500 г/м2), напротив, наименьшее - для западных склонов, а также вершин гор (не более 2400 г/м2). Особое внима-ние обращается на отношение подземной и надземной фитомассы, которое на северных склонах и вершинах гор варьирует от 4,5 до 5,2; на восточных, южных и западных склонах - от 6 до 6,5, что свидетельствует о смещении запасов фитомассы в подземную среду в це-лом.

Короткий адрес: https://sciup.org/14084525

IDR: 14084525 | УДК: 581.52

Текст научной статьи Зависимость структуры фитомассы растительных сообществ высокогорий Тувы от экспозиции склона

Введение. В распределении растительных сообществ в условиях высокогорий существенную роль играет экспозиция склона, которая рассматривается как важный рельефный фактор [17, 18], оказывающий большое влияние на микроклимат, флористический состав, структуру растительных сообществ, продукционные процессы и другие экологические функции путем изменения режима поступления света, температуры, влаги [11, 13, 14]. В то же время взаимосвязь между структурой фитомассы растительных сообществ и экспозицией склонов практически не исследована.

Цель работы. Выявление зависимости структуры фитомассы растительных сообществ высокогорий Тувы от экспозиции склона.

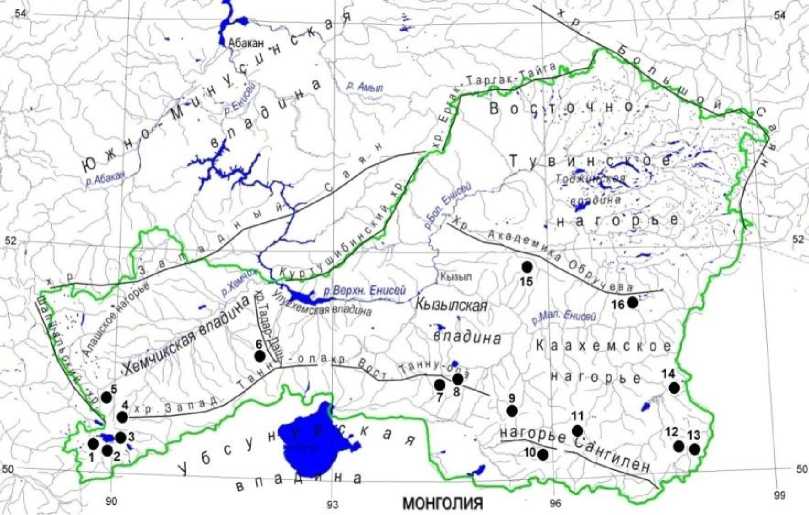

Материал и методы исследований . Материалом для исследований послужили 570 геоботанических описаний [10], проведенных в крупных горных системах Тувы (рис. 1).

В основных горных системах заложили 16 полигонов, на каждом из которых для определения надземной (далее НФМ) и подземной (ПФМ) фитомассы закладывали соответственно 560 и 380 учетных площадок (итого 940). При определении структуры фитомассы использовали методические подходы, которые более детально изложены в ранее опубликованных работах [11, 12]. Учет НФМ проводился методом укосов с площадки размером 0,25 м2, в пяти- и десятикратной повторности, ПФМ – методом монолитов [15]. Подземные органы растений в кустарниковых, кустарничковых тундрах учитывались по слоям 0–10 и 10–20 см глубины с поверхности 1м2, в лишайниковых, травяных тундрах и субальпийских и альпийских лугах – 0,25 м2 в трехкратной повторности. Зависимость структуры фитомассы растительных сообществ высокогорий от экспозиции склона нами определялась в следующем порядке: 1 – север (се- веро-восток, северо-запад); 2 – восток; 3 – юг (юго-запад, юго-восток); 4 – запад и 5 – вершина. Анализ связи между показателями проводился на основе корреляционного анализа – расчеты непараметрических коэффициентов корреляции Spearman, непараметрические методы дисперсионного анализа (Kruskal-Wallis ANOVA) Mann-Whitney U Test выполняли в пакете программ «Statistica 5.0» [1, 2].

Запасы фитомассы нами определялись в 41 растительном сообществе, относящемся к 2 классам формаций – высокогорные тундры и луга, названия которых приводятся в соответствии с эколого-морфологической [5] и экологоисторической [13] классификациями. В данной работе под общей фитомассой (ОФМ) мы понимаем суммарную величину надземной (НФМ) и подземной фиомассы (ПФМ). Запасы НФМ представлены надземной биомассой (НБМ) и мортмассой (НММ), ПФМ – подземной биомассой (ПБМ) и мортмассой (ПММ).

Тува расположена между 49°45' и 53°46' с.ш. и 88°49' и 98°56' в.д., обладает контрастностью природных условий, представляющих собой переплетение ландшафтных элементов Сибири и Центральной Азии. Территория Тувы охватывает бассейн верхнего течения р. Енисей, правых притоков р. Тес-Хем и простирается с запада на восток более чем на 700 км, и с севера на юг до 380–480 км [3]. Общая ее площадь составляет 168,6 тыс. км2.

Современный рельеф Тувы характеризуется сочетанием горных хребтов и нагорий, занимающих около 82 % ее территории, связанных с протерозойскими и палеозойскими горообразовательными движениями земной коры. Термический режим характеризуется повышением экстремальных значений температур летом и зимой. В горах среднегодовая температура составляет - 5, - 6°С. Средняя температура января -30,5°С, июля +13,7°. Сумма значений температуры выше 10°С в 2011–2012 гг. составила 1515–2504°С [6]. Годовое количество осадков может варьировать от 150 до 300 мм в котловинах и от 500 до 800 мм в горах [16]. Северозападные горные цепи Тувы задерживают северо-западные влажные воздушные массы на северных макросклонах. В то же время южные макросклоны гор подвержены влиянию континентального климата Монголии. Особенности рельефа и климата Тувы способствуют формированию высокогорной растительности с общей площадью 3993,0 тыс. га, что составляет 24,2 % территории Тувы [14, с. 48]. В составе растительности высокогорного пояса ведущее место принадлежит тундрам, занимающим 55,2 % территории пояса. Тундры представлены кустарниковыми (с доминированием Betula rotundifolia, Rhododendron aureum и R. adamsii, Salix vestita и S. coesia); кустарничковыми (Dryas oxyodonta, Empetrum nigrum, Salix berberifolia); лишайниковыми (Cladonia stellaris, C. rangiferina и др., Alectoria ochroleuca и A. nigricans; травяными (Kobresia myosuroides, Festuca sphagnicola и F. altaica) группами формаций [12, с. 87; 14, с. 55]. Субальпийские и альпийские луга сплошного пояса в Туве не образуют, общая их площадь соответственно составляет 2,7 и 3,6 % территории пояса. Субальпийские высокотрав- ные чемерицевые (с доминированием Aconitum septentrionale, Veratrum lobelianum и др.), низкотравные гераниевые (Geranium pseudosibiricum) и копеечниковые (Hedysarum sangilense и H. austrosibiricum) луга обычно встречаются небольшими участками на местах с дольше сохраняющимися снежным покровом [7, 8]. Альпийские луга (с доминированием Bistorta vivipara, Dracocephalum grandiflorum, Ranunculus altaicus) типичны в верхних частях долин рек по пологим, достаточно увлажненным, но хорошо дренированным склонам. Нижняя граница высокогорного пояса проходит по северным хребтам на высоте 1700-1800 м над у.м. (далее м), по южным горным системам и южным макросклонам северных хребтов поднимается до 2000-23000 м [4, с. 22, 23]. Почвы горнотундровые дерновые, перегнойные и слабогумусированные [9].

Рис. 1. Картосхема района исследования. Черными кругами выделены полигоны. Массив Монгун-Тайга: 1 – окрестности озера (оз.) Хиндиктиг-Холь, 2008 м над у.м. (далее м); 2 – (верховья (верх.) рек (р.) Балыктыг-Хем, 2300–2400 м; 3 – верх. р. Мугур (2300–2600 м). Хребет (хр.) Цаган-Шибэту: 4 – перевал (пер.) Нарин-Даба (2600 м); 5 – верх. р. Шуй, гора (г.) Сайлыг-Хем тайгазы (2500 м). Хр. Западный Танну-Ола: 6 – верх. р. Улаатай, г. Аргалыг-Кожагар (2350–2400 м); хр.

Восточный Танну-Ола: 7 – окрестности оз. Кара-Холь (1800–2000 м); 8 – окрестности оз. Чагы-тай (2300–2400 м). Нагорье Сангилен: 9 – хр. Хорумнуг-Тайга (2500 м); 10 – среднее течение р. Нарын (1700–1800 м); 11 – верх. р. Балыктыг-Хем (2300–2500 м); 12 – г. Тарыс (1900 м); 13 – хр. Аршан Дабаны-Нуру (2000–2400 м). Хр. Улан-Тайга: 14 – верх. р. Улин-Хан, пер. Хэнгэлин-Даба (1900–2500 м). Хр. Академика Обручева: 15 – верх. р. Дерзиг (2000–2300 м); 16 – верх. р. Унжей (1900–2400 м)

Результаты и их обсуждение . Запасы ОФМ высокогорной растительности района исследования варьируют от 2445,9±124,5 до 6970,8±249,2 г/м2 и в зависимости от экспозиции склона (n=380, р=0,000) значимо отличаются. Например, запас ОФМ значимо уменьшается (р=0,000) при переходе от северного (более 5500 г/м2), восточного (более 5000 г/м2) и южного (более 4500 г/м2) склонов к западному склону и к вершине гор (не более 3000 г/м2). Распределение запасов ОБМ и ОММ в сообществах по склонам практически повторяется, как и в случае с ОФМ. Некоторое снижение запасов ОБМ (до 2900 г/м2) наблюдается на восточном склоне.

Отношение ПФМ к НФМ в исследованных сообществах варьирует от 4,4 до 6 и выше (p=0,03). На восточных, южных и западных склонах эти отношения максимальны. Интересно, что отношение ПФМ к НФМ значимо отличается между вершинами гор и северными (p=0,002), а также северными и южными склонами (p=0,003). Кроме того, склоны значимо различаются относительно величин отношения ПБМ к НБМ (p=0001). В частности, отношение ПБМ к НБМ на вершинах гор значимо отличается от северных, восточных, западных склонов, северные склоны от южных, а также восточные от южных, южные от восточных и западных склонов (р=0,01-0,0000).

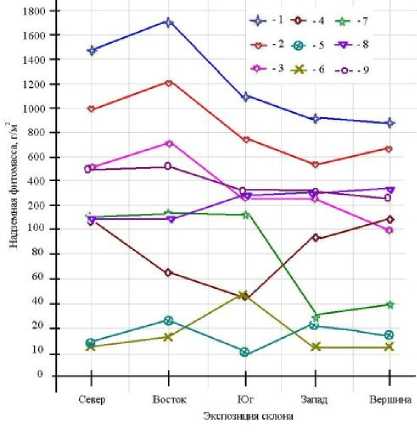

Запасы НФМ в исследованных сообществах варьируют от 900 до 1700 г/м2 (рис. 2, А). Очевидным является то, что запасы НФМ, в том числе НБМ, и НММ будут значимо отличаться на вершинах и на склонах хребтов. Дисперсионный анализ зависимости НФМ от экспозиции склона показал, что сообщества, произрастающие на северных и южных, северных и западных, восточных и южных, восточных и западных склонах, значимо отличаются (р=0,0000-0,02), что связано не только с особенностями рельефа Тувы, географическим ее положением, но и с деятельностью ветров, имеющей важное местное значение [2].

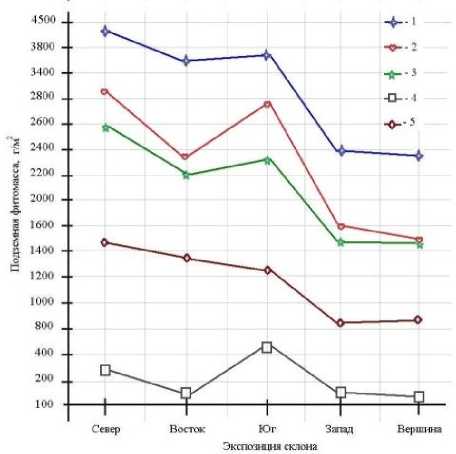

Как известно, горные цепи северной части Тувы задерживают северо-западные влажные воздушные массы на северных макросклонах. В то же время южные макросклоны гор подвержены влиянию континентального климата Монголии, что вызывает большую неравномерность в распределении осадков. Выявление зависимо- сти НБМ растительных сообществ от экспозиции склона показало значимое влияние данного фактора на запасы биомассы кустарниковой, кустарничковой, злаковой, осоковой, моховой, лишайниковой фракций и НММ. Несмотря на возрастание континентальности климата к востоку и югу Тувы [10], наибольшее запасы НБМ кустарников, осок и мортмассы отмечаются именно на восточных склонах (рис. 2, А). Более того, накопление НММ на склонах восточной экспозиции более чем на 500 г/м2 указывает на скорость разложения растительных остатков, которое в условиях недостатка тепла и влаги протекает медленно. Напротив, запасы НБМ кустарничковой и злаковой фракций малы в сообществах, приуроченных к восточным склонам. Максимальное развитие злаковой фракции наблюдается на южных склонах (до 40-50 г/м2). Выявлена отрицательная корреляция между НБМ кустарниковой и злаковой фракций, коэффициент корреляции составил r=-0,71 (при n=560). Участие кустарничковой фракции значительно в дриадовых, ивковых и шикшевых тундрах, приуроченных к выровненным вершинам гор и склонам северной (110-120 г/м2), западной (не более 100 г/м2) экспозиции. Что касается споровых растений (лишайников и мхов), то наибольшие запасы НБМ лишайниковой фракции формируются на южных склонах и на вершинах гор (250-310 г/м2), наименьшие - на восточных, северных и восточных склонах гор (140-160 г/м2). Напротив, моховая фракция существенную роль в структуре НБМ играет в сообществах, приуроченных к северному, восточному и южному склонам (130-160 г/м2). Распределение ПФМ по склонам показало, что большие запасы подземных органов растений (3800-4500 г/м2) формируются на северных склонах, что, видимо, связаны с достаточным увлажнением приземного воздуха и благоприятными почвенными условиями. Западные склоны и вершины гор, напротив, характеризуются наименьшими запасами подземных органов (не более 2400 г/м2). Их запасы сравнительно уступают не только растительным сообществам, приуроченным к северным склонам, но южным и восточным. В структуре ПФМ распределение подземных органов растений на южных склонах (без учета данных северных склонов) выше по сравнению с западными склонами и вершинами гор (ПФМ=3400 г/м2). Более того, на южных склонах в слое почвы глубиной 10–20 см масса подземных органов составляет 400 г/м2, что в 2 и более раза больше, чем в остальных склонах.

А

Рис. 2. Зависимость фитомассы от экспозиции склона: А – надземная фитомасса: 1 – НФМ; 2 – НБМ; 3 – кустарники; 4 – кустарнички; 5 – осоки; 6 – злаки; 7 – мхи; 8 – лишайники; 9 – НММ; Б – подземная фитомасса: 1 – ПФМ; 2 – ПБМ; 3 – подземные органы растений на глубине 0–10 см, 4 – подземные органы растений на глубине 10–20 см, 5 – ПММ

Б

Таким образом, можно полагать, что запасы ОФМ растительных сообществ в условиях высокогорий Тувы постепенно увеличиваются с вершин гор к северным склонам. В НБМ наибольшие запасы кустарников, осок и мортмассы формируются на восточных склонах. При распределении запасов ПФМ видно, что значительное количество подземных органов растений характерно для северных склонов, напротив, наименьшее – для западных склонов, а также выровненных вершин гор. Распределение ПФМ, видимо, ограничивается не только близким залеганием горных пород, но и экстремальными условиями местообитаний. Отношение подземной и надземной фитомассы на северных склонах и вершинах гор варьирует от 4,5 до 5,2; на восточных, южных и западных склонах – от 6 до 6,2.

Список литературы Зависимость структуры фитомассы растительных сообществ высокогорий Тувы от экспозиции склона

- структура фитомассы, растительные сообщества, высокогорья, экс-позиция склона, Тува, Россия.

- phytomass structure, plant commu-nities, highlands, slope exposure, Tuva, Russia.

- Андрейчик М.Ф. Изменение индекса конти-нентальности на фоне потепления климата в Тувинской горной области//Оптика атмо-сферы и океана. -2010. -Т. 23. -№ 1. -С. 38-42.

- Дмитриев Е.А. Математическая статистика в почвоведении. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995. -320 с.

- Зятькова Л.К. Структурная геоморфология Алтае-Саянской горной области. -Новоси-бирск: Наука, 1977. -213 с.

- Куминова А.В. Природные факторы, опре-деляющие структуру растительного покро-ва//Растительный покров и естественные кормовые угодья Тувинской АССР. -Ново-сибирск: Наука, 1985. -С. 16-45.

- Куминова А.В. Растительный покров Ал-тая. -Новосибирск, 1960. -459 с.

- Куулар Х.Б. Особенности климата Респуб-лики Тыва во второй половине XX в. и в XXI в.//Метеорология и гидрология. -2015. -№ 1. -С. 51-57.

- Макунина Н.И., Мальцева Т.В., Зибзеев Е.Г. Высотная поясность южного макросклона хребта Академика Обручева (Западный Саян)//География и природные ресурсы. -2007. -№ 2. -С. 86-96.

- Никольский К.Н. О природе тувинского ан-тициклона//Сб. работ Красноярской гид-рометеорологической обсерватории. -Красноярск, 1968. -№ 1. -С. 20-26.

- Носин А.В. Почвы Тувы. -М.: Изд-во АН СССР, 1963. -337 с.

- Полевая геоботаника. -М.; Л.: Наука, 1972. -Т. 4. -336 с.

- Самбыла Ч.Н. Влияние экспозиции склонов на ценотическое разнообразие и запасы фитомасс сообществ с доминированием Rhododendron aureum горно-тундрового пояса высокогорий восточной Тувы//Со-временные проблемы науки и образования. -2015. -№ 4. -URL:http://www.science-education.ru/127-20545.

- Самбыла Ч.Н. Лишайники и мхи в запасе надземной фитомассы тундровых сооб-ществ высокогорий Тувы//Изв. Самар. на-уч. центра РАН. -2014. -Т. 16. -№ 5. -С. 85-92.

- Седельников В.П. Высокогорная раститель-ность Алтае-Саянской горной области. -Новосибирск: Наука, 1988. -223 с.

- Седельников В.П. Растительность высоко-горий//Растительный покров и естествен-ные кормовые угодья Тувинской АССР. -Новосибирск: Наука, 1985. -С. 48-68.

- Стешенко А.П. Особенности строения под-земных органов растений предельных вы-сот произрастания на Памире//Полевая геоботаника. -М.; Л.: Изд-во АН СССР. -1960. -Т. 2. -С. 284-300.

- Филимонов В.П. Агроклиматические осо-бенности Тувинской АССР//Тр. Тувинской государственной сельскохозяйственной опытной станции. -Кызыл: Тув. кн. изд-во, 1969. -С. 7-31.

- Янь У., Онипченко В.Г. Структура расти-тельных сообществ в связи со свойствами почвы в высокогорьях востока Цинхай-Тибетского нагорья//Альпийские экосисте-мы: структура и механизмы функциониро-вания: тр. Тебердинского гос. биосферного заповедника. -М., 2005. -Вып. 30. -С. 57-89.

- Shen Z.H., Zhang X.S., Jin Y.X. Gradient anal-ysis of the influence of mountain topography on vegetation pattern//Acta phytoecologica Sinica. -2000. -V. 24. -P. 430-435.