Здание Челябинского реального училища как свидетельство формирования торгово-административного центра Южного Урала

Автор: Терешина Екатерина Олеговна

Рубрика: Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов

Статья в выпуске: 2 т.20, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются особенности архитектурного решения здания Челябинского реального училища, построенного в 1904-1907 гг. по проекту архитектора В.Н. Чаплица. Приводятся краткие сведения о градостроительной политике городских властей начала XX в., а также сведения по истории создания данного памятника. Производится его формально-стилистический анализ, а именно анализ архитектурно-композиционных, объемно-планировочных и конструктивных решений. Приводится графический материал, иллюстрирующий основные положения исследования. На основании сравнительного анализа архивных материалов и чертежей (планы, фасады) реального училища и других современных ему учебных заведений Челябинска в статье определяется и артикулируется уникальность исследуемого памятника для культуры и истории Уральского региона. На основании проведенного исследования делаются выводы о значимости здания реального училища в контексте социально-экономической истории города.

Архитектура учебных заведений, стиль модерн в архитектуре, социально-экономическая история урала

Короткий адрес: https://sciup.org/147233714

IDR: 147233714 | УДК: 711.57(470.55) | DOI: 10.14529/build200201

Текст научной статьи Здание Челябинского реального училища как свидетельство формирования торгово-административного центра Южного Урала

Во второй половине XIX в. г. Челябинск формируется как торгово-административный центр. В отличие от других городов Урала, формировавшихся вокруг заводов, ядром Челябинска была не предзаводская площадь, а Соборная – главная торговая точка города, на которой велась продажа хлеба и других необходимых продуктов [1]. Уфимская улица, главная продольная ось Челябинска, совпадала с его основной транспортной магистралью, шедшей по направлению север – юг. После 1892 г., когда в Челябинск по Самаро-Златоустовской железной дороге пришёл первый поезд, появилась новая градостроительная ось, вдоль которой в дальнейшем осуществлялось наиболее интенсивное строительство – шоссе, соединявшее улицу Большую с вокзалом. Вдоль улицы Большой в конце XIX в. располагался административный и культовый центр города. В частности, там располагались духовное и уездное училища, а также женская гимназия. Однако с появлением железной дороги, замкнувшей город с востока, стали возникать новые общественные центры и функциональные зоны. Строительство общественных зданий было перенесено из уже застроенного центра города на его южную и юго-западную окраины [2]. И именно здесь, на улице Садовой, в 1904 г. и было начато строительство здания реального училища [3].

Первоначально училище располагалось в общественном здании по улице Ивановской. Однако количество учеников было одним из самых больших в городе, а потому в скором времени был поднят вопрос о строительстве более вместительного учебного заведения. Новое здание было построено за 1904–1907 гг. по проекту архитектора Владимира Николаевича Чаплица, исполнявшего с 1899 г. обязанности инженера-строителя и архитектора по сооружению и проектированию учебных зданий Оренбургского округа. Примечательно, что в роли подрядчика выступил городской голова Александр Францевич Бейвель [4–6].

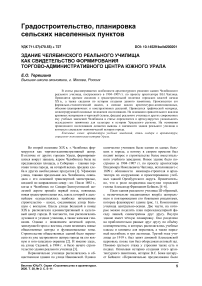

План здания реального училища Ш-образный, с незначительно выдающимся вперёд центральным и повторяющими его боковыми ризалитами, которые фланкируют здание (рис. 1). Композиция училища центрально-осевая. Две части, на которые можно поделить план перпендикулярной фасаду линией, симметричны друг другу. Внутри здание имеет чёткую планировку. Оно разделено на приблизительно равные друг другу по объёму компартименты, в которых располагались учебные классы и комнаты для персонала, а также парадный вестибюль и три лестницы. Третий этаж училища до 1919 г. был занят домовой Алексеевской церковью, позже там был оборудован актовый зал. Помимо третьего этажа у строения также есть и подвал. Описывая историю создания этого архитектурного памятника, историк В.С. Боже цитирует Бейвеля: «Первоначально предположено было

Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов

Рис. 1. Реальное училище (г. Челябинск)

думой, выстроив здание училища, отделать лишь нижние два этажа, а третий оставить неотделанным на случай надобности расширения учебных помещений». Однако «В первый же год квартирования выяснилось неудобство такого положения и силою обстоятельств пришлось сделать и третий этаж» [7].

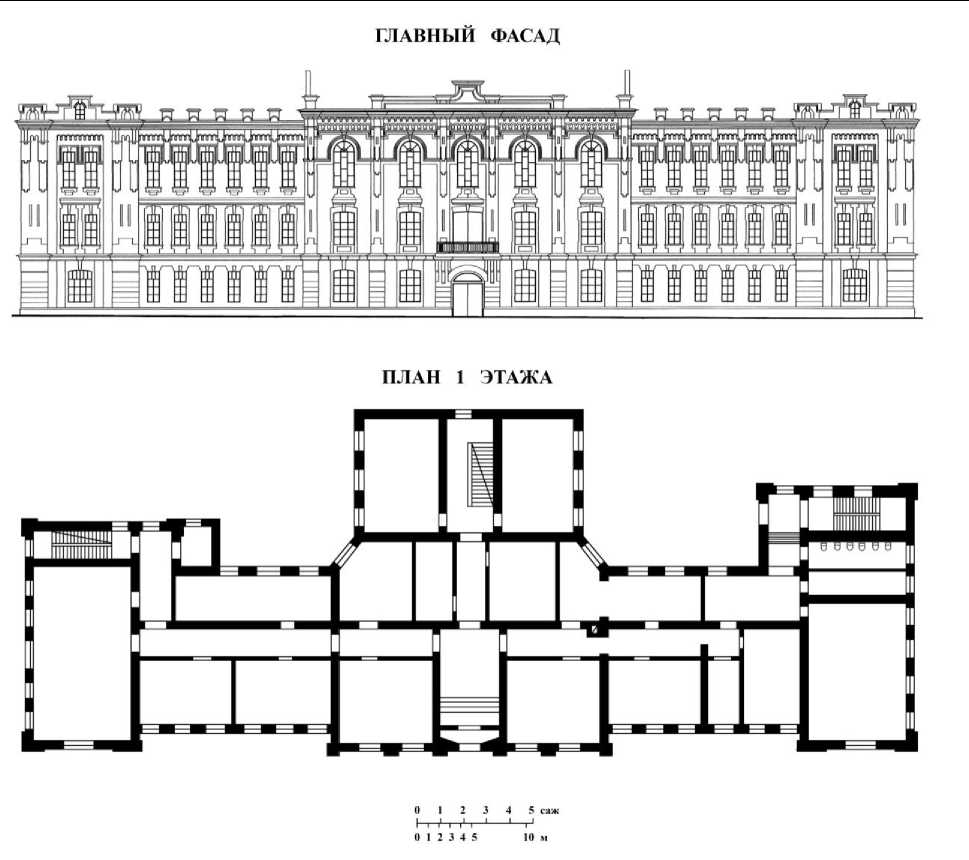

Экстерьер сооружения выполнен в характерном для начала XX в. стиле модерн [2, 8–10]. Фасад, облицованный красным кирпичом, имеет трёхчастную систему: ярусы отделены друг от друга межэтажными профилированными карнизами, причём если карниз между вторым и третьим этажами прерывается на ризалитах, то нижняя тяга проходит по всему периметру здания, объединяя его, за счёт чего строение выглядит более тектоничным. Устойчивости постройке также придают рустованный первый этаж и цоколь из серого гранита, визуально утяжеляющие нижний ярус.

Вертикальные же оси здания задаются расположением окон. Окна каждого яруса идентичны и располагаются строго друг под другом. Завершение окон решено с помощью замковых камней удлинённых пропорций, продолжающих движение суженных окон вверх. Сочетание вертикальных и горизонтальных членений гармонизирует облик здания, создавая на фасаде стройный и регулярный ритмический рисунок.

Оформление ризалитов отлично от того, как решены простенки. Центральный ризалит акцентирует парадный вход в училище, завершающийся архивольтом. Над ним расположен балкон с кованой решеткой. Окна в этой части здания крупнее по размеру и имеют скруглённое или полуциркульное завершение с сандриками над ними. Фасад центрального и боковых ризалитов разделён лопатками и украшен выпусками кирпичной кладки.

Завершается здание элегантным рядом декоративных элементов: над верхней линией окон выложен аркатурный поясок, над которым нависает раскрепованный карниз сложной формы. Перечисленные выше детали декора определяют

Терешина Е.В.

преобладание на фасаде вертикализма, а в сочетании с удлинёнными пропорциями окон создают устремлённость вверх и придают зданию изящество, свойственные архитектуре модерна (рис. 2).

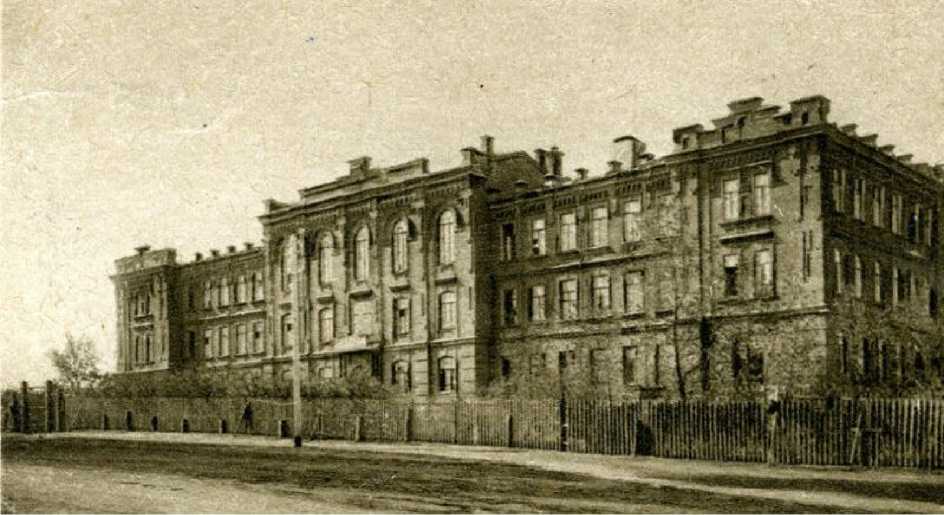

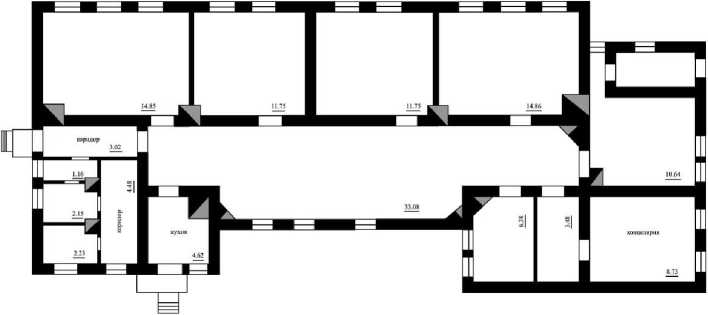

Своими размерами (20,3 м в высоту, 83х15 и 32 м в самой узкой и широкой частях соответственно) здание выделялось на фоне общей городской застройки, редко достигавшей высоты трёх этажей. Тем более сильно его архитектура отличалась от зданий других учебных заведений, построенных в Челябинске в тот же период. Обратимся к планам каменных зданий учебных заведений (рис. 3). Планировка 5-го мужского начального училища, 2-го городского смешанного и 3-го женского училищ однотипна и представляет собой одноэтажный прямоугольный объём с 4-5 классными комнатами, которые выходят в большой холл-коридор, служивший, по всей видимости, и актовым залом. Незначительные изменения планов зависят от количества пристроев, которые выполняли исключительно утилитарную функцию и не обогащали архитектурный облик сооружений. Так, 3-е женское училище имеет Г-образный план за счёт добавления канцелярии и дополнительной комнаты для занятий. В основе замысла создания этих училищ лежат принципы рациональности и экономичности [11].

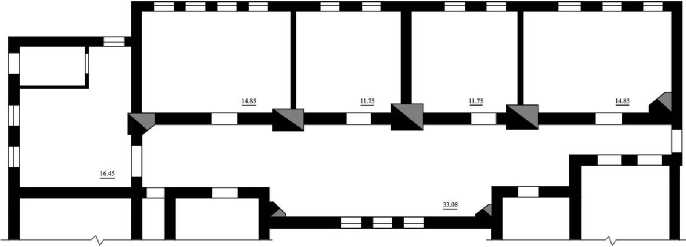

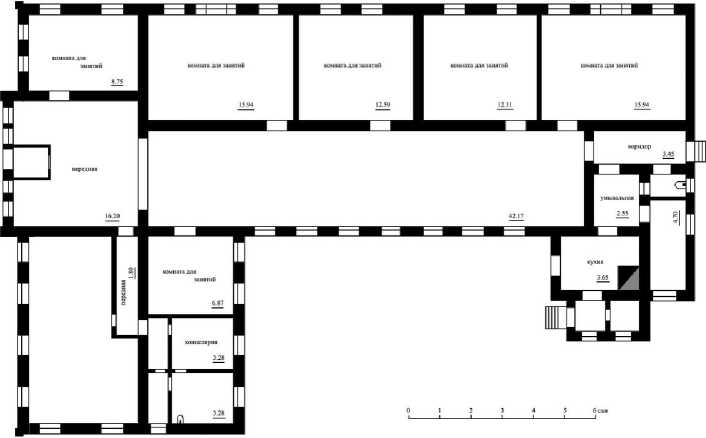

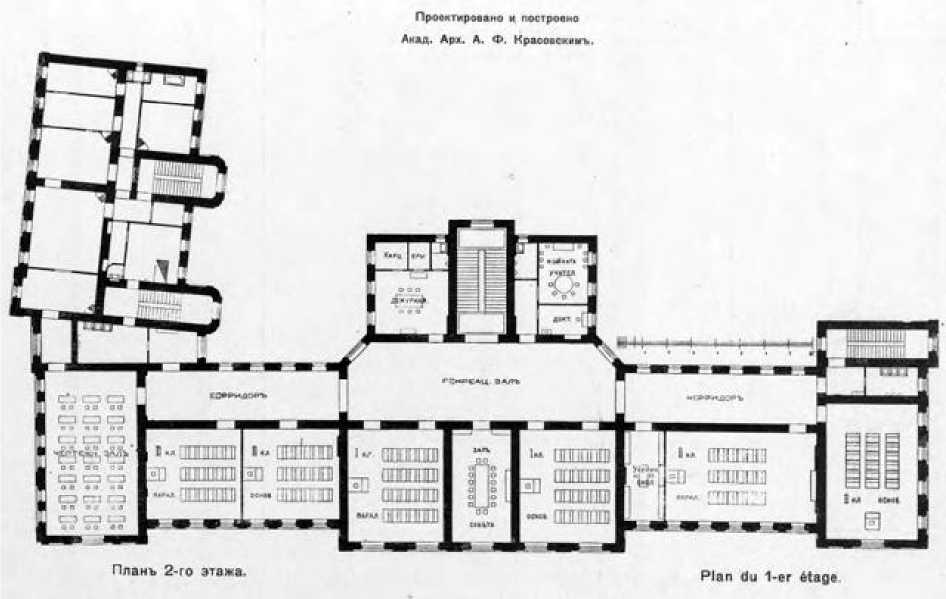

Таким образом, становится очевидно, что основу для проекта Чаплица не следует искать в типовых объёмно-планировочных решениях учебных заведений Челябинска. Действительно, документы государственного архива Челябинской области гласят, что при разработке плана здания на ул. Красной (тогда называвшейся Садовой) Чап-лиц ориентировался на архитектуру 3-го реального училища Петербурга, построенного в конце XIX в. архитектором А.Ф. Красовским [4, 12, 13]. Сходство заметно невооружённым глазом: планы зданий практически идентичны, отличается лишь декоративное решение фасада (рис. 4).

Закономерен вопрос: чем обусловлено появление в уездном городе такого большого здания не церковного назначения, по размерам и архитектурным решениям сопоставимого со столичными училищами.

До конца XIX в. Челябинск был небольшим городом со слабо развитой инфраструктурой, однако ситуация начала динамично меняться в связи со строительством Самаро-Златоустовской железной дороги (1892 г.), а также продолжением строительства Транссибирской магистрали на восток страны и введением в 1896 г. в эксплуатацию ветки Уральской горнозаводской железной дороги, соединявшей Челябинск с Екатеринбургом. Через Челябинск начали проходить значительные товарные и, соответственно, денежные потоки. Кроме того, в 1896 г. правительством Российской империи был введён челябинский тарифный перелом – особый железнодорожный тариф на провоз зерна и муки за запад империи через Челябинск, что также способствовало укреплению челябинской биржи [14]. Показательна динамика роста населения: если в 1882 г. численность населения составляла лишь 7700 человек, то к 1897 г. она достигла 20000, а к 1905 г. – уже 35000, после чего число стабильно росло вплоть до событий революции 1917 г. и гражданской войны [15].

Рис. 2. Реальное училище (фотография начала XX века)

Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов

V МУЖСКОЕ НАЧАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

II ГОРОДСКОЕ СМЕШАНОЕ УЧИЛИЩЕ

III ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Рис. 3. Планы учебных заведений конца XIX – начала XX вв.

Основываясь на приведённой выше информации, можно сделать вывод, что строительство дополнительного учебного заведения было необходимо быстро развивающемуся городу. Кроме того, реальные училища своей первоначальной целью имели распространение технических знаний, полезных непосредственно для промышленной деятельности, что органично вписывается в контекст

Челябинска как крупного центра Уральского региона. Говоря же о сложности архитектурного решения училища, мы можем рассматривать его как свидетельство становления Челябинска как торгово-административного центра Южного Урала. И в этом смысле ориентация именно на столичные образцы учебной архитектуры является показательной.

Терешина Е.В.

а)

б)

Рис. 4. Третье реальное училище г. Петербурга: а – главный фасад, б – план

Заключение

Здание реального училища на улице Красной можно назвать наиболее значительным памятником архитектуры учебных заведений рубежа XIX– XX вв. Челябинска и Челябинской области как по размеру, так и по сложности объёмно-планировочных решений и декоративного оформления фасада. Это здание является объектом культурного наследия регионального значения, но, несмотря на это, за ним, как и за многими другими архитектурно значимыми памятниками провинции, не ведётся должного ухода. А потому в настоящий момент кажется важным проследить историю создания этого памятника, попытаться объяснить его феномен в контексте социально-экономической истории города, а также зафиксировать его современный архитектурный облик с целью привлечения внимания научных кругов к проблеме сохранения памятников архитектуры регионов, что и было сделано в данной статье.

Список литературы Здание Челябинского реального училища как свидетельство формирования торгово-административного центра Южного Урала

- Лотарева, Р.М. Развитие архитектурно-планировочных структур промышленных городов Урала: автореф. ... канд. арх. / Р.М. Лотарева. -М., 1973. - 27 с.

- Володин, П.А. Челябинск. Архитектура городов СССР / П.А. Володин. - М.: Гос. изд-во архитектуры и градостроительства, 1950. - 92 с.

- Берсенева, А.А. Забытое искусство кирпичного кружева: Заметки об уральской архитектуре / А.А. Берсенева // Урал. - Свердловск, 1980. - № 7. - С. 176-181.

- Колпакова, В.С. Челябинское реальное училище / В.С. Колпакова // Восьмые Бирюковские чтения: тез. докл. - Челябинск, 1988. -С. 12-14.

- Фонотов, М.С. Родная старина. Очерки истории Южного Урала /М.С. Фонотов. - Изд-во Игоря Розина, 2013. - 216 с.

- Боже, В.С. Челябинское реальное училище (95 лет со времени открытия) // Календарь знаменательных дат. Челябинская область. 1997 / В.С. Боже - Челябинск, 1996. - С. 107-109.

- Боже, В. С. Школьный мир дореволюционного Челябинска: крат. ист. очерк / В. С. Боже. -Челябинск: Челяб. Дом печати, 2006. - 148 с.

- Борисова, Е.А. Русская архитектура второй половины XIX века / Е.А. Борисова. - М.: Изд-во «Наука», 1979. - 240 с.

- Волчок, Ю.П. Конструкции и архитектурная форма в русском зодчестве XIX - начала XX вв. / Ю.П. Волчок, Е.И. Кириченко, М.А. Козловская, Н.А. Смурова. -М.: Стройиздат, 1977. -175 с.

- Китнер, И. С. Кирпичная архитектура / И. С. Китнер //Зодчий. - СПб, 1872. - № 6. - С. 84-87.

- Архитектура и конструкции школьных зданий: Сборник материалов по проектированию и строительству / под общ. ред. действ. чл. Акад. архитектуры СССР Н.Я. Колли и и канд. по строительству В.Е. Быкова; Акад. архитектуры СССР. Ин-т архитектуры обществ. и пром. сооружений. Ин-т строит. техники. Архитектура советских обществ. сооружений. -М.: Гос. изд-во лит. по строительству и архитектуре, 1954. - 210 с.

- Пономаренко, Е.В. Особенности «красно-кирпичного» стиля на Южном Урале / Е.В. Пономаренко // Вестник ЧелГУ. - Челябинск, 2008. -№ 23 (124) - С. 175-179.

- Сысоев, А. Красное здание на улице Красной / А. Сысоев // Врата Рифея: сборник. -М.: Московский писатель, 1996. - С. 200-204.

- Казаков, А.Л. Уральский исток Транссиба: история Южно-Уральской железной дороги / А.Л. Казаков. - Челябинск: Авто Граф, 2004. -408 с.

- Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой город». - http://www.mojgorod.ru/.