Здоровье и развитие детей: итоги 20-летнего мониторинга

Автор: Шабунова Александра Анатольевна, Кондакова Наталья Александровна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социология и социальная практика

Статья в выпуске: 5 (35), 2014 года.

Бесплатный доступ

Анализ данных отечественной и зарубежной теории и практики показал, что наиболее действенным методом изучения и оценки состояния здоровья и развития детей для последующего принятия эффективных и адекватных времени управленческих решений является мониторинг, применяемый для наблюдения за когортой детей. В работе представлены результаты медико-социологического мониторинга «Изучение условий формирования здорового поколения», осуществляемого с 1995 г. Институтом социально-экономического развития территорий РАН при активной поддержке Департамента здравоохранения Вологодской области. Установлено, что для каждого возрастного периода характерен специфический набор факторов, определяющих здоровье. В младенчестве и раннем возрасте преобладает воздействие медико-биологических и социальных факторов (плохое здоровье родителей; низкий уровень гемоглобина в период беременности; курение матери во время беременности; условия труда будущей матери, не соответствующие санитарным нормам; характер вскармливания младенца). В дошкольном и раннем школьном возрасте более значимыми становятся факторы среды обитания, образа и уровня жизни семьи (уровень жизни семьи, комфортность жилищных условий, экологические условия в районе постоянного проживания, уровень социально-гигиенической грамотности и здоровьесберегающей активности родителей). На примере когорты 2014 года рождения показаны положительные тенденции, наблюдавшиеся за время реформирования как экономики в целом, так и социальной сферы, отразившиеся в условиях жизни семей с детьми, в уровне удовлетворенности своим здоровьем, состоянии здоровья новорожденных, основных показателях системы родовспоможения. В связи с этим обоснована необходимость подобных мониторингов для определения правильного вектора проводимой государственной политики.

Мониторинг, здоровье детей, государственная политика, факторы здоровья, человеческий потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/147109664

IDR: 147109664 | УДК: 314.174 | DOI: 10.15838/esc/2014.5.35.3

Текст научной статьи Здоровье и развитие детей: итоги 20-летнего мониторинга

В современных условиях, когда весь мир переживает переход от индустриального к постиндустриальному обществу, человеческий потенциал становится главным фактором экономического роста. В среднем по миру из трех компонентов общественного богатства 16% относится к физическому, 20% – природному, а 64% – человеческому капиталу [15, с. 49-58].

Человеческий фактор выделяется в качестве основы ускорения развития государств, регионов. Обеспечение развития человеческого потенциала и, соответственно, готовности территорий (стран, регионов) к реализации модернизационных процессов напрямую связано с государственным управлением социально-демографическим развитием. Следовательно, показатели, характеризующие развитие человеческого потенциала, могут использоваться как индикаторы эффективности государственного управления.

Демографический ресурс общества, в рамках которого формируется человеческий потенциал и человеческий капитал, имеет не только количественное, но и не менее значимое качественное измерение. Качественные индикаторы включают три фундаментальных компонента: здоровье, профессионально-образовательный и квалификационно-интеллектуальный потенциал, социокультурную и духовнонравственную активность.

Здоровье в совокупности с другими факторами определяет не только возможности индивида на микроуровне, но и потенциал страны на макроуровне. Результаты исследований свидетельствуют о том, что снижение общественного здоровья связано с особой уязвимостью новых поколений. Поэтому так важно исследование качества детского населения и эффективности государственной поддержки его здоровья и развития.

В последнее десятилетие проблемы детства все чаще оказываются в центре внимания представителей федеральной и региональной власти, научных кругов, общественных организаций. Так, на заседании Координационного совета по реализации «Национальной стратегии действий в интересах детей», которое провел 27 мая 2014 г. В.В. Путин, основной темой стали охрана и укрепление здоровья подростков. Глава государства обозначил ряд наиболее приоритетных в данной области вопросов и подчеркнул, что «сохранение и укрепление здоровья детей требуют комплексного, межведомственного подхода на всех уровнях власти…» [5]

Выступая 17 февраля 2014 года на заседании президиума Государственного совета РФ [2], Губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников отметил ряд проблем, требующих пристального внимания и скоординированных мер по их реше- нию, а именно: дефицит доходов семей с детьми; недостаточный уровень поддержки социально уязвимых семей с детьми; жилищные проблемы; «девальвация» традиционных ценностей семьи. Он подчеркнул необходимость на государственном уровне повышения статуса семьи, в основе которого здоровое материнство, многодетность, прочность брачных уз.

В стране начиная с 2005 г. реализуется комплекс мер государственной поддержки семей с детьми, а также сохранения и укрепления детского здоровья (приоритетный национальный проект «Здоровье», «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы», «Концепция демографической политики РФ до 2025 г.», Программа модернизации здравоохранения и др.). За этот период существенно увеличились размеры единовременных пособий при рождении ребенка и ежемесячных выплат по уходу за ребенком до полутора лет. Так, в 2012 г. ежегодная индексация государственных пособий была осуществлена на 6% (2010 г. – на 10%; в 2011 г. – 6,5%). Единовременное пособие при рождении ребенка составляло в среднем 12 405,32 руб. (2011 г. – 11 703,2 руб.; 2010 г. – 10 988,9 руб.) [3, c. 15-17]. В 2011 г. средний размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию, составил 5,6 тыс. руб. (свыше 90% прожиточного минимума), за вторым и последующими детьми – свыше 6 тыс. руб. (почти 100% прожиточного минимума). Для сравнения: до 2007 г. размер пособия составлял 700 руб.

За обозначенный период существенно возросло внимание к охране материнства и здоровья детей, улучшилось качество медицинской помощи, повысилась доступность высокотехнологичных медицинских услуг и др. В настоящее время в стране функционируют 98 перинатальных центров. За 2007–2011 гг. было построено и оснащено 22 региональных перинатальных центра и 2 федеральных перинатальных центра [9]. В городах федерального значения и в регионах высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают 250 медицинских учреждений. Много внимания уделяется расширению профилактической направленности здравоохранения (иммунопрофилактика, диспансеризация населения и т.д.).

Но перечисленные и другие факты не снижают актуальности демографических вызовов. К примеру, эксперты ООН рассматривают тенденции демографических процессов исходя из критериев территориальной принадлежности и социально-экономического развития. По первому критерию Россия относится к развитым странам с высоким уровнем дохода, по второму – к группе стран со средним уровнем дохода. Следует отметить, что уровень рождаемости в России практически такой же, как и в странах с высоким уровнем дохода (в них в 2012 г. средний суммарный коэффициент рождаемости составлял 1,7, в России – 1,69); уровень смертности – выше, чем в странах с низким уровнем дохода (средний общий коэффициент смертности для группы в 2012 г. – 9,0‰, в России – 13,3) [23].

По данным Всемирной организации здравоохранения, за 2012 год стандартизованные коэффициенты смертности населения от основных классов причин смерти в Российской Федерации значительно превышают показатели развитых стран мира. Так, уровень смертности от инфекционных болезней в нашей стране выше в 3–5 раз, от неинфекционных (хронических) заболеваний – в 2–3 раза, от травм – в 4–6 раз.

Основным глобальным индикатором, характеризующим состояние здоровья населения и качество его жизни, отражающим успешность действий в области охраны и укрепления здоровья населения,

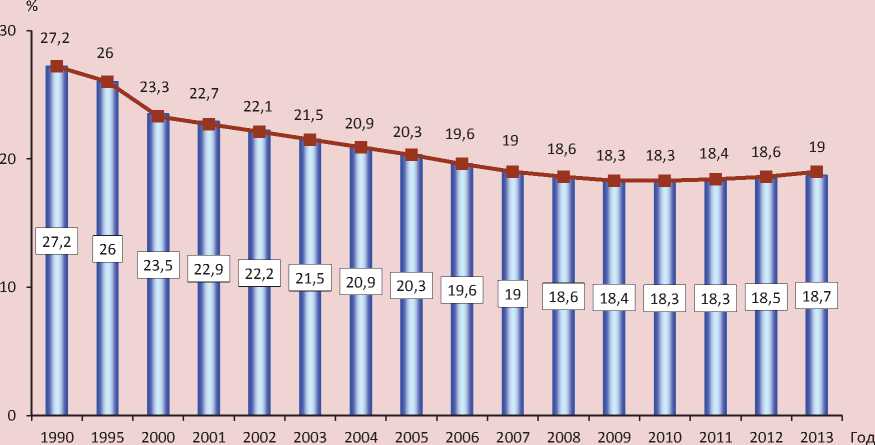

Рисунок 1. Население в возрасте от 0 до 17 лет (в % от общей численности населения) [16]

■ ■ Российская Федерация ■ Вологодская область

традиционно считается ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении. Так, с 1990 по 2013 год уровень ОПЖ в России существенно колебался. Снижение продолжительности жизни приходилось на периоды финансовых и социально-экономических потрясений. С 2003 года ожидаемая продолжительность жизни в стране начала расти и к 2013 году составила 70,76 года (в Вологодской области – 69,35), что ниже аналогичного показателя в странах Евросоюза почти на 10 лет1. Этот разрыв увеличился – в 1990 г. он достигал 6 лет.

Кроме того, для России характерно следующее:

-

1. Сокращение численности детского населения (от 0 до 17 лет) как в стране в целом, так и в отдельных регионах – с 27 до 19% в период с 1990 по 2013 г. (рис. 1).

-

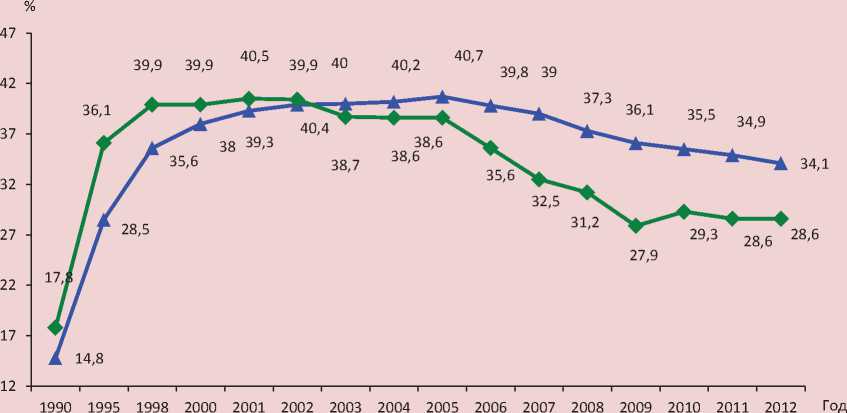

2. Негативные тенденции в состоянии здоровья детей, характеризующиеся высоким уровнем заболеваемости новорожденных . В стране рождаются уже больными около 34% детей, в Вологодской области – 29% (рис. 2).

-

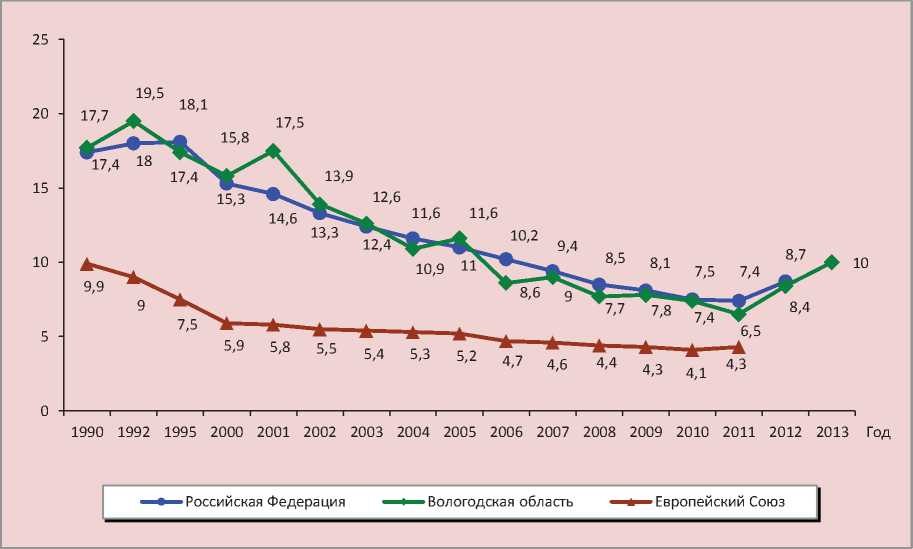

3. Высокие показатели преждевременной смертности (в том числе материнской и младенческой). Говоря о динамике показателя младенческой смертности, стоит отметить, что в России за 1990–2012 гг. он снизился на 50%. На протяжении всего рассматриваемого периода превышение уровня младенческой смертности в стране по сравнению с государствами Евросоюза сократилось с трех до двух раз (рис. 3). В рейтинге стран мира по данному показателю за 2014 год Российская Федерация находится на 160 позиции (7,08 умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми) из 224 возможных, по соседству с Чили и Кувейтом [20]. Как необходимо подчеркнуть, с 2012 г. в стране и Воло-

- Рисунок 2. Заболеваемость новорожденных детей (в % от числа родившихся живыми) [6; 11]

* Российская Федерация i Вологодская область

Рисунок 3. Младенческая смертность (в возрасте до одного года, на 1000 родившихся живыми, %) [4; 16]

годской области отмечается тенденция повышения данного показателя, что в основном связано с расширением критериев живорождений, а именно переходом к выхаживанию новорожденных, родившихся в сроке беременности 22 недели и массой тела2 500 г.

Перечисленные выше процессы оборачиваются для территорий масштабными экономическими потерями, в предотвращении которых важно комплексное взаимодействие государства и общества.

Таким образом, можно выделить три основные причины, актуализирующие продолжение в России активной государственной политики, направленной на укрепление здоровья детей.

Во-первых , в условиях устойчивого демографического кризиса важно сохранение жизни и здоровья каждого без исключения ребенка.

Во-вторых , уже не происходит ухудшения основных показателей состояния здоровья детей, а отмечается их стагнация.

В-третьих , принятие Россией Конвенции ООН «О правах ребенка» [7] положило начало формированию нового, более высокого уровня ответственности государства и общества за осуществление права ребенка на жизнь, здоровье и развитие в благоприятных условиях [19, с. 7].

Для принятия эффективных и адекватных времени управленческих решений недостаточно простого анализа ведом- ственной статистики. Важным представляется комплексное исследование здоровья и развития детей в режиме реального времени, с выявлением факторов риска, оказывающих наиболее существенное воздействие. Одним из наиболее эффективных методов анализа и оценки здоровья и развития детей является проспективный мониторинг, применяемый для наблюдения за когортой семей с детьми.

Примером подобного мониторинга служит долгосрочное, начиная с момента рождения детей, медико-социологическое исследование семейных когорт, которое выявляет факторы, определяющие здоровье детей и молодёжи на отдельных этапах их жизнедеятельности.

Такое исследование осуществляется научным коллективом ИСЭРТ РАН при активной поддержке Департамента здравоохранения Вологодской области. Стоит отметить, что оно является уникальным для России.

Материалы и методы. Идею проведения мониторинга предложила член-корреспондент РАН Н.М. Римашевская, позаимствовавшая её в Англии еще в 1980 г. Прообразом стало исследование здоровья и развития детей (NCDS), начатое в Великобритании в 1958 г. Национальным учреждением детства (NCB), а с 1985 г. продолженное Центром многолетних исследований (CLS) [21, p. 13]. В 2008 г. в связи с 50-летием этого исследования была выпущена юбилейная монография «Now wе are 50».

Выборку исследования ИСЭРТ РАН составили все семьи, в которых за указанный период родились дети в крупных городах области (Вологда, Череповец), городах – районных центрах (Великий Устюг, Кириллов) и поселке городского типа Вожега (табл. 1). К настоящему времени в мониторинге задействованы пять когорт семей (дети 1995, 1998, 2001 и

Таблица 1. Этапы проведения мониторинга

|

Год начала исследования |

Период начала исследования |

Количество обследуемых семей |

|

1995 |

15 мая – 30 мая |

100 |

|

1998 |

1 марта – 25 марта |

200 |

|

2001 |

1 марта – 25 марта |

200 |

|

2004 |

1 марта – 25 марта |

200 |

|

2014 |

1 марта – 21 марта |

370 |

2004, 2014 годов рождения), что расширяет возможности для выявления и анализа тенденций в здоровье и развитии детей, а также факторов, обусловливающих данные процессы.

Мониторинг проводится посредством заполнения респондентами специально разработанных анкет. Организация исследования предполагает использование комплексного инструментария, который включает:

-

• анкеты, характеризующие особенности семьи и домохозяйства новорожденного (заполняются родителями), здоровье родителей и особенно подробно – матери, специфику родов, основные параметры здоровья новорожденного или причины его смерти (заполняются врачами акушерами-гинекологами на основе медицинской документации);

-

• анкеты, характеризующие состояние здоровья и развитие ребенка, условия его жизни в возрасте 1 месяца, 6 месяцев, 1, 2, 3 лет и так далее (анкеты имеют две части: первая, касающаяся оценки условий жизни и развития детей, заполняется родителями; вторая, касающаяся характеристики и оценки здоровья ребенка, – участковыми врачами-педиатрами);

-

• анкеты, характеризующие состояние здоровья и развитие ребенка, увлечения и интересы детей (заполняются самими детьми, начиная с десятилетнего возраста);

-

• пакет прикладных программ (SPSS, Statistica) для первичной обработки информации, а также статистического и эконометрического анализа.

Наряду с этим, для более углубленного анализа сформированной базы данных, выявления статистически значимых взаимосвязей и зависимостей исследуемых показателей применялись эконометрические методы (корреляционный, регрессионный, факторный и кластерный анализ)3.

В течение первого года жизни ребенка информация снимается четыре раза (на периоды рождения, достижения детьми возраста одного месяца, шести месяцев и одного года), далее – ежегодно [13].

Для исследования здоровья и развития детей очень важно иметь информацию об отношении их самих к своему здоровью, определении ими жизненных ценностей. Поэтому с 2005 г. в рамках данного проекта в опросе участвуют сами дети. С 2008 года проводится опрос среди детей когорты 1998 года рождения, с 2011-го – среди детей когорты 2001 г.р., с 2014-го – среди детей когорты 2014 г.р. Программой исследования предусматривается корректировка анкет с учетом возраста обследуемых детей и происходящих в обществе социальноэкономических преобразований.

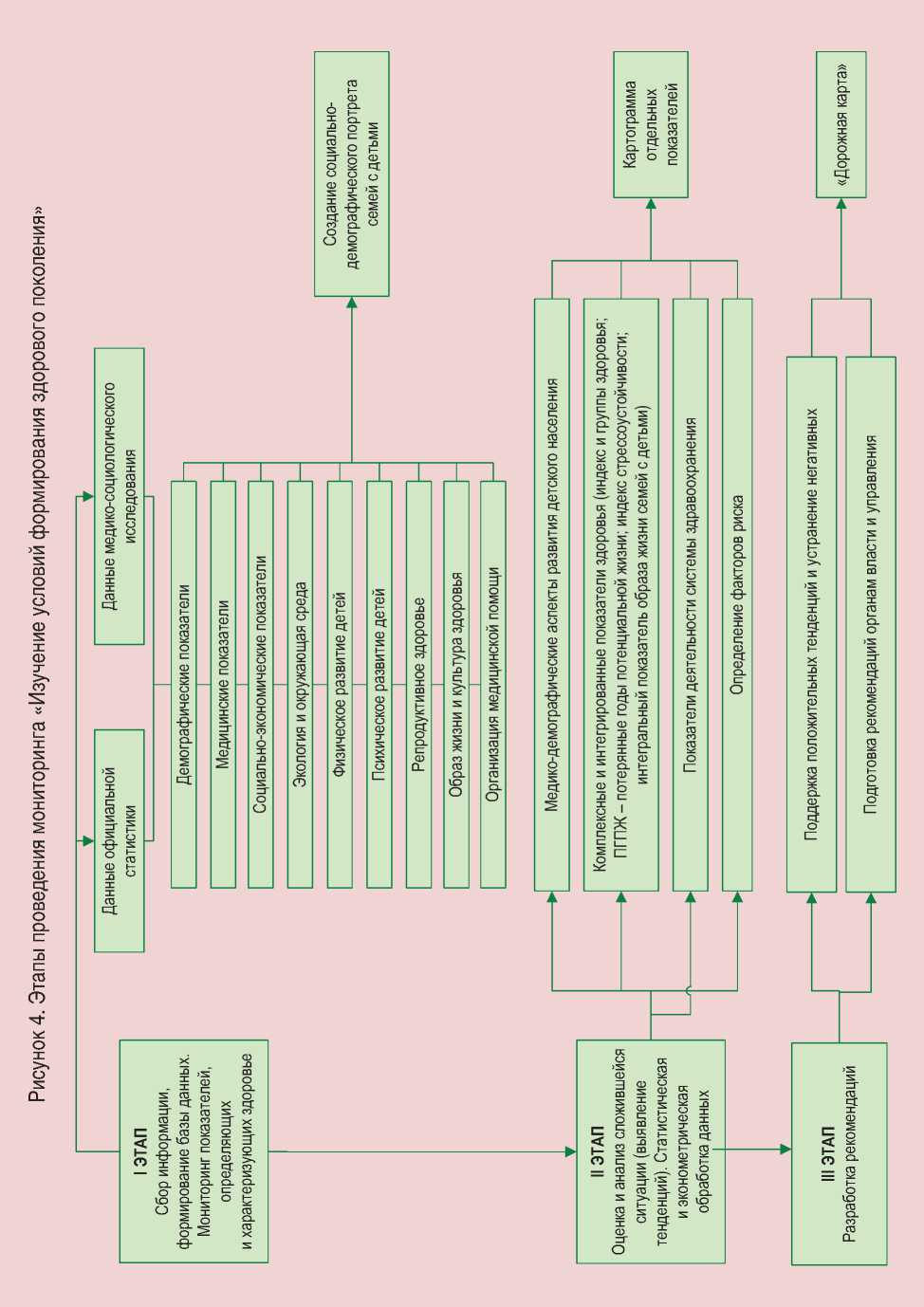

Всё мониторинговое исследование можно условно разделить на три этапа (рис. 4). На первом этапе собирается информация, формируется база данных. Основными источниками информации служат официальные статистические данные и результаты медико-социологического исследования.

Второй этап предусматривает анализ сложившийся ситуации на основе сформированной базы данных и выявление тенденций. Результаты этапа можно отразить в картограммах по отдельным показателям.

Третий этап – разработка рекомендаций медико-социального и организационного характера, а также необходимых мероприятий, направленных на улучшение основных показателей состояния здоровья и развития детей и совершенствование социальной политики в области семьи, материнства и детства.

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно данным статистики, в Вологодской области с 1990 по 2005 г. наблюдался существенный рост заболеваемости новорожденных детей (с 17,8 до 38,6% от числа родившихся живыми) [16]. Некоторые положительные изменения в состоянии здоровья данной группы населения начались с 2006 г., что можно отнести к результатам реализации областной целевой программы «Здоровый ребенок» и приоритетного национального проекта «Здоровье», в рамках которых проводится скрининг беременных женщин и неонатальный скрининг (обследование новорожденных детей на наследственные заболевания), закупаются специальные смеси для беременных женщин и кормящих матерей, аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных [17, c. 24]. Несмотря на то, что за последние годы ситуация характеризовалась некоторой стабильностью, в 2012 г. около 29% детей (по России – 34%) родились уже больными или заболели в ближайшее после рождения время, что почти в 2 раза больше, чем в 1990 г.

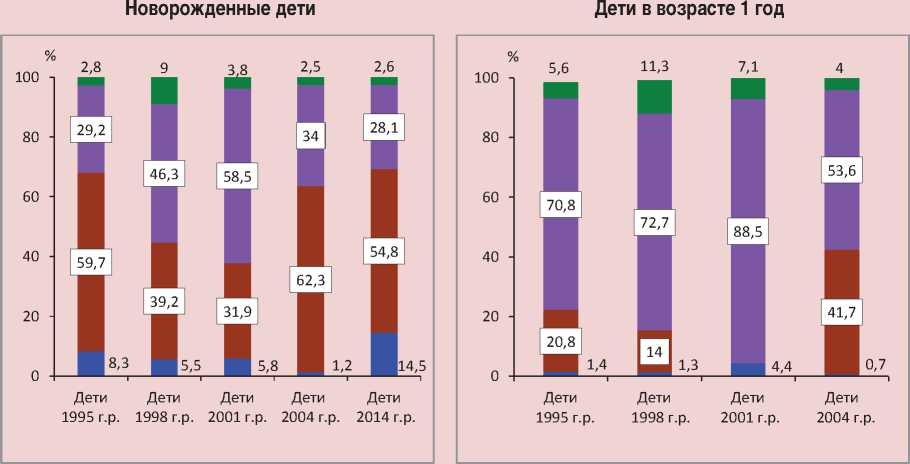

Тенденции, наблюдаемые в здоровье новорожденных, подтверждаются не только данными официальной статистики, но и результатами лонгитюдного исследования. Мониторинг позволил увидеть тенденции изменения здоровья новорожденных детей за период с 1995 по 2014 г. (рис. 5). Так, за эти годы произошло сокращение на 7 п.п. доли новорожденных детей с первой группой здоровья. При этом доля новорожденных, имеющих хронические заболевания (3, 4 группы), была наиболее значительной среди детей 1998 года рождения. Это объясняется тем, что период их вынашивания и рождения совпал с экономическим спадом, кризисом в экономике и социальной сфере, в том числе и здравоохранении, что отразилось на здоровье детей.

Новый этап исследования в 2014 г. показал, что почти 15% новорожденных имели хорошее здоровье (отнесены к 1 группе здоровья), это на 6–13 п.п. выше, чем в предыдущие годы исследования. При этом на 6 п.п. по сравнению с уровнем 2004 г. сократился удельный вес детей, имеющих функциональные и некоторые морфологические отклонения (группа 2Б). Данные процессы связаны, с одной стороны, с улучшением социально-экономического положения населения, с другой стороны, с мероприятиями демографической политики, проводимыми в стране и регионе.

Однако не стоит забывать, что первый год жизни является очень важным в развитии ребенка и к этому времени происходит существенное сокращение потенциала здоровья детей, полученного при рождении. Так, согласно исследованию, в когортах 1995, 1998, 2001, 2004 г.р. к возрасту 1 год уменьшилась доля здоровых детей (1 группа здоровья), но еще большее сокращение произошло в группе 2А (см. рис. 5).

Таким образом, у большинства обследуемых, имевших риск возникновения заболеваний в силу неблагоприятного анамнеза, на первом году жизни были выявлены какие-либо болезни. Доля детей с хроническими заболеваниями за данный период в каждой когорте увеличилась в 1,3–2 раза.

Рисунок 5. Здоровье новорожденных и детей в возрасте 1 год

|

1 группа здоровья (здоровые дети) |

|

|

2А группа (здоровые дети с минимальной степенью риска формирования хронических заболеваний) |

|

|

2Б группа здоровья (дети, имеющие функциональные и некоторые морфологические отклонения) |

|

|

3, 4 группы здоровья (дети, имеющие хронические заболевания) |

Источник: Мониторинг «Изучение условия формирования здорового поколения» / ИСЭРТ РАН, 1995, 1996, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2014 гг.

Нам представляется чрезвычайно важным, что в рамках мониторинга в 2014 г. была набрана новая, пятая, когорта детей (2014 г.р.), и это позволило проследить изменения в жизни семей с детьми, а также увидеть, как повлияли преобразования в экономике и социальной сфере (особенно в здравоохранении) на здоровье входящих в жизнь новых поколений4.

Данные о новой когорте наглядно проиллюстрировали повозрастной сдвиг рождаемости (увеличение среднего возраста рожениц). Так, в 2014 г. средний возраст матерей составил 29 лет, что на 4 года больше, чем в 1995 г.

За 1995–2014 гг. количество рождений детей в полных семьях увеличилось с 72 до 93%, что, несомненно, является положи- тельным моментом для воспитания детей и формирования их здоровья (табл. 2). Увеличилось количество семей, проживающих отдельно от своих родственников (с 50 до 74%). Самое высокое значение показателя количества многодетных семей приходится на 2014 год. При этом в сельской местности данный показатель выше (15%), чем в городах (в Вологде – 11%; в Череповце – 12%).

Далее рассмотрим основные условия жизни семей, в которых рождаются новые поколения, и их изменение за эти почти 20 лет.

Жилищные условия семей, где родились дети в 2014 г., отличаются разнообразием. Так, собственную квартиру или дом имеют 72% опрошенных, на отдельной, но съемной жилплощади проживает 11%, в коммунальной квартире – 3%, комнате в семей- ном общежитии – 1%. На основании этого можно сделать вывод, что большинство семей являются достаточно обеспеченными в плане жилья.

Если вернуться к данным за 1995 год, то мы увидим, что почти 30% семей после рождения ребенка изменили свои жилищные условия. Четверть из них приватизировали государственные квартиры. При этом 18% семей смогли улучшить свои жилищные условия, поменяв комнату в общежитии на отдельную квартиру, а у 22% семей условия изменились в худшую сторону (из отдельных государственных квартир семьи выехали в коммунальные квартиры). Это несколько объясняет ситуацию, когда в 2014 г. 60% родильниц оценили свои жилищные условия как «хорошие», что на 30 п.п. больше, чем в 1995 г. (табл. 3).

Таблица 2. Социальный портрет семей когорт (в % от числа опрошенных)

|

Показатель |

Когорта 1995 г.р. |

Когорта 1998 г.р. |

Когорта 2001 г.р. |

Когорта 2004 г.р. |

Когорта 2014 г.р. |

|

Возраст матери, лет |

25 |

24 |

25 |

22 |

28,5 |

|

Возраст отца, лет |

23 |

23 |

24 |

25 |

33,5 |

|

Тип семьи, %: |

|||||

|

- полная |

72,3 |

85 |

86,4 |

87 |

93,2 |

|

- неполная |

27,7 |

15 |

14,6 |

13 |

6,8 |

|

- нуклеарная |

50 |

38 |

30 |

35 |

74 |

|

- сложная |

34 |

47 |

56 |

53 |

19,5 |

|

Наличие других детей, % |

49 |

40,1 |

43,1 |

41,7 |

51 |

|

Многодетные семьи, % |

10,2 |

4 |

2 |

0,4 |

12 |

|

Источник: здесь и далее – мониторинг «Изучение условий формирования здорового поколения» / ИСЭРТ РАН, 1995, 1998, 2001, 2004, 2014 гг. |

|||||

Таблица 3. Удовлетворенность семей с новорожденными детьми жилищными условиями (в % от числа опрошенных)

|

Жилищные условия |

Когорта 1995 г.р. |

Когорта 1998 г.р. |

Когорта 2001 г.р. |

Когорта 2004 г.р. |

Когорта 2014 г.р. |

|

Хорошие |

29 |

31,2 |

29,9 |

38,1 |

60 |

|

Удовлетворительные |

62 |

54,3 |

57,8 |

51,3 |

32 |

|

Плохие |

7 |

13,1 |

8,8 |

8,3 |

3 |

|

Очень плохие |

2 |

1,5 |

2,8 |

1,5 |

0,5 |

За рассматриваемые годы прежней осталась удовлетворенность экологическими условиями в районе проживания. Согласно данным опроса, 52% семей оценивают их как «удовлетворительные»; 31% – как «хорошие», 10% – как «плохие» (табл. 4).

На протяжении многих лет сохраняется более высокий уровень негативных оценок в г. Череповце, что выше почти в три раза, чем в областном центре, и в шесть раз, чем в районах области. В Череповце функционируют крупные промышленные предприятия (ОАО «Северсталь», ОАО «ФосАгро-Череповец»), и это во многом определяет его экологический фон.

В структуре основных неблагоприятных экологических факторов этого города преобладают загрязненный воздух (93%), плохое качество воды (56%), повышенный уровень шума (34%; табл. 5 ). Тогда как в Вологде на первое место респондентки поставили повышенный уровень шума (73%), на второе – плохое качество воды (64%), на третье – отсутствие зелёных насаждений (55%).

Рациональное питание влияет на здоровье как матери, так и будущего ребенка. Питание напрямую зависит от уровня доходов семьи. Низкий уровень лимитирует качество питания и заставляет большую часть своего заработка тратить на еду, ограничивая себя в других базовых потребностях (медицина, отдых и др.). Исследование показало заметное снижение у семей с новорожденными детьми доли затрат на приобретение продуктов питания – с 66% в 1995 г. до 44% в 2014 г. Это говорит о повышении уровня жизни и расширяет возможности семей в удовлетворении других базовых потребностей.

Состояние здоровья будущих мам, увеличение числа осложнений беременностей и родов во многом определяют состояние здоровья детей. В 2014 г. родильницы были более удовлетворены своим здоровьем (83%), чем в 1995 г. (70%; табл. 6 ).

Результативность и эффективность деятельности учреждений здравоохранения, улучшение качественных показателей состояния здоровья матери и ребенка в значи-

Таблица 4. Удовлетворенность семей с новорожденными детьми экологическими условиями (в % от числа опрошенных)

|

Экологические условия |

Когорта 1995 г.р. |

Когорта 1998 г.р. |

Когорта 2001 г.р. |

Когорта 2004 г.р. |

Когорта 2014 г.р. |

|

Хорошие |

30,7 |

15,6 |

18,3 |

20,4 |

31,4 |

|

Удовлетворительные |

53,5 |

56,3 |

48,6 |

54,0 |

51,6 |

|

Плохие |

14,9 |

17,6 |

15,5 |

10,6 |

10,0 |

|

Очень плохие |

1,0 |

2,0 |

2,0 |

4,9 |

0,5 |

Таблица 5. Оценка экологических условий в районе проживания семей с новорожденными детьми (в % от числа тех, кто оценил экологические условия как неблагоприятные)

|

Экологические факторы |

Вологда |

Череповец |

||||||||

|

1995 |

1998 |

2001 |

2004 |

2014 |

1995 |

1998 |

2001 |

2004 |

2014 |

|

|

Загрязненный воздух |

33,3 |

14,3 |

83,3 |

81,8 |

45,5 |

0,0 |

62,5 |

93,1 |

40,7 |

92,6 |

|

Плохое качество воды |

50,0 |

92,9 |

77,8 |

81,8 |

63,6 |

75,0 |

91,7 |

41,4 |

81,5 |

55,6 |

|

Повышенный уровень шума |

33,3 |

14,3 |

61,1 |

36,4 |

72,7 |

25,0 |

25,0 |

48,3 |

44,4 |

33,3 |

|

Отсутствие зелени |

66,7 |

78,6 |

61,1 |

72,7 |

54,5 |

100,0 |

45,8 |

10,3 |

40,7 |

11,1 |

|

Загрязненная почва |

16,7 |

28,6 |

55,6 |

0,0 |

9,1 |

50,0 |

41,7 |

10,3 |

22,2 |

14,8 |

Таблица 6. Оценка собственного здоровья матерью (в % от числа опрошенных)

|

Вариант ответа |

Когорта 1995 г.р. |

Когорта 1998 г.р. |

Когорта 2001 г.р. |

Когорта 2004 г.р. |

Когорта 2014 г.р. |

|

Отличное |

4,0 |

5,5 |

4,4 |

11,7 |

9,7 |

|

Хорошее |

66,3 |

68,8 |

61,0 |

65,7 |

73,5 |

|

Удовлетворительное |

28,7 |

24,6 |

30,7 |

21,9 |

12,2 |

|

Плохое |

0,0 |

0,5 |

1,2 |

0,0 |

0,5 |

Таблица 7. Степень доступности услуг, связанных с организацией медицинского наблюдения в период настоящей беременности и подготовки к родам (средний балл)

За 1995–2014 гг. улучшились оценки доступности услуг, связанных с организацией медицинского наблюдения в период настоящей беременности и подготовки к родам. Особенно стоит отметить увеличение количества высоких оценок в отношении доступности информации о медицинской, психологической и другой подготовке к родам (7,6 балла), а также по вопросам ухода за новорожденным ребенком (8 баллов; табл. 7 ).

В 2014 г. большинство (59%) будущих мам оценивали качество медицинского предродового наблюдения как хорошее (табл. 8) . По сравнению с оценками за предыдущие годы исследования наблюдается увеличение на 4–15 п.п.

В то же время треть респонденток удовлетворительно оценили данный вид помощи. Их основными предложениями по улучшению медицинского обслуживания являются: повышение уровня профессионализма врачей; соблюдение врачебной этики; проведение ремонтов родильных домов, совершенствование технической базы медучреждений, оснащение совре-

Таблица 8. Распределение ответов на вопрос: «Укажите, пожалуйста, как Вы оцениваете качество медицинского предродового наблюдения в целом» (в % от числа опрошенных)

Таким образом, первые результаты исследования, проведенного в 2014 году, говорят о положительной динамике удовлетворенности семей с детьми жилищными условиями, о некоторой стабильности в оценке экологической ситуации в районе проживания. Что касается здоровья, то за 1995–2014 гг. повысились и оценки удовлетворенности будущих мам собственным здоровьем, и оценки доступности услуг, связанных с организацией медицинского наблюдения в период настоящей беременности и подготовки к родам.

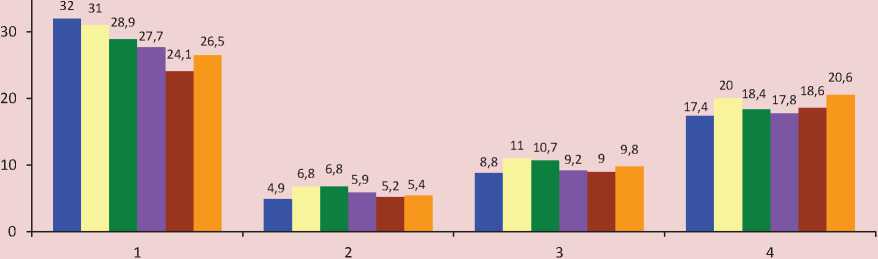

Данные мониторинга позволяют оценить воздействие различных факторов на здоровье и развитие детей исходя из информации, получаемой в режиме реального времени. Вопросы в анкете, нацеленные на выявление факторов риска для здоровья ребенка, составлены экспертным путем на основе опыта отечественных и зарубежных исследований. В исследовании рассматривались как социально-демографические, так и медицинские факторы (рис. 6) .

Рисунок 6. Факторы, оказывающие влияние на здоровье детей

Проведенный анализ дал возможность выделить наиболее значимые факторы, определяющие здоровье детей в разные периоды жизни.

В период младенчества и раннего детства (до 3-х лет) наиболее значимое влияние на здоровье ребенка оказывают следующие факторы:

– низкий показатель гемоглобина у женщин в конце беременности (Rs=0,712 на момент рождения; Rs=0,830 к 1 году);

– здоровье родителей (Rs=0,645 на момент рождения; Rs=0,832 к 1 году; Rs=0,532 к 2 годам);

– характер протекания родов (Rs=0,513 на момент рождения; Rs=0,147 к 1 году);

– неблагоприятные условия труда матери в период беременности: загазованность воздуха рабочей зоны (Rs=0,939 на момент рождения); действие радиации и СВЧ (Rs=0,839 на момент рождения); работа с токсическими химическими веществами (Rs=0,6 на момент рождения); работа в 2–3 смены (Rs=0,510 на момент рождения);

– курение матери в период беременности (Rs=0,898 на момент рождения, Rs=0,661 к 1 году);

– характер вскармливания ребенка (при грудном вскармливании до 6 мес. Rs=0,85).

Остановимся более подробно только на некоторых из факторов, которые, на наш взгляд, требуют более пристального внимания.

Во-первых, это отклонения в состоянии здоровья женщины во время беременности. Такие болезни матери, как анемия, вегетососудистая дистония, гипотония, влекут за собой недостаточные обеспеченность питательными веществами и поступление кислорода к плоду. Различные инфекции матери вызывают ослабление иммунитета ребенка, вследствие чего увеличивается его болезненность, ухудшается здоровье. Простудные заболевания, гипертоническая болезнь, болезни органов пищеварения, инфекции мочеполовых путей и связанные с ними дисфункции в организме женщины в период протекания беременности также неблагоприятно отражаются на здоровье ребенка.

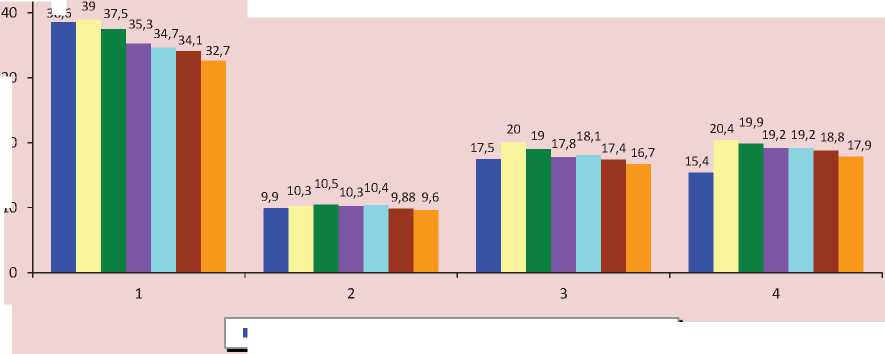

За период с 1998 по 2007 г. число заболеваний беременных женщин увеличилось как в целом по России, так и в Вологодской области (рис. 7) . Но уже с 2008 г. наметилась тенденция снижения заболеваемости беременных. Наиболее часто встречается анемия, на втором месте болезни мочеполовой системы, на третьем – отеки, протеинурия и гипертензивные расстройствами, на четвертом – болезни системы кровообращения.

Результаты мониторинга показывают, что у женщин, страдавших анемией во время беременности (в когорте 2004 г.), всего 3% детей родились здоровыми, к трем годам практически все дети (91%) имели какие-либо отклонения в состоянии здоровья (табл. 9). При этом ослабленное при рождении здоровье детей пролонгируется на весь период раннего детства.

Во-вторых, – это курение матерей. По данным мониторинга, в период с 1995 по 2014 год в когорте обследуемых увеличилось с 3 до 10% соответственно количество женщин, куривших во время беременности (табл. 10) .

Курение матерей приводит к развитию у детей функциональных отклонений. Особенно неблагоприятным фактором является курение во время беременности. У некурящих матерей родилось 34–37% здоровых детей, у куривших до беременности – всего 25–34%. У тех же, кто курил и во время беременности, здоровье новорожденных значительно хуже: без отклонений в здоровье родилось в среднем 20% детей.

Рисунок 7. Заболевания женщин, закончивших беременность (в % от числа закончивших беременность)

Российская Федерация

%

38,6

2007 ■ 2008 ■ 2009 2010 ■ 2011 2012

Вологодская область

%

■ 1998 2007 ■ 2008 ■ 2009 ■ 2010 ■ 2011

Из числа женщин, закончивших беременность, страдали:

-

1 – анемией

-

2 – болезнями системы кровообращения

-

3 – отеками, протеинурией и гипертензивными расстройствами

-

4 – болезнями мочеполовой системы

Источники: Основные показатели здоровья матери и ребенка, деятельность службы охраны детства и родовспоможения в Российской Федерации. – М., 2012. – 193 с.

Таблица 9. Влияние болезненных состояний беременных женщин на здоровье ребенка (в % от числа опрошенных)

|

Болезненные состояния будущей матери |

Здоровье детей по возрастам |

|||||||

|

Новорожденные |

1 год |

2 года |

3 года |

|||||

|

R 1 |

R 2 |

R 1 |

R 2 |

R 1 |

R 2 |

R 1 |

R 2 |

|

|

Когорта 1995 г. |

||||||||

|

Анемия |

58,3 |

41,7 |

25,0 |

75,0 |

66,7 |

33,3 |

0,0 |

100 |

|

Инфекция мочеполовых путей |

66,7 |

33,3 |

0,0 |

100 |

0,0 |

100 |

0,0 |

100 |

|

Гинекологические заболевания |

80,0 |

20,0 |

0,0 |

100 |

0,0 |

100 |

0,0 |

100 |

|

Когорта 2004 г. |

||||||||

|

Анемия |

2,7 |

97,3 |

55,7 |

44,3 |

6,8 |

93,2 |

9,3 |

90,7 |

|

Инфекция мочеполовых путей |

5,0 |

95,0 |

65,0 |

35,0 |

4,3 |

95,7 |

0,0 |

100 |

|

Гинекологические заболевания |

2,2 |

97,8 |

57,1 |

42,9 |

6,1 |

93,9 |

4,0 |

96,0 |

|

Вегето-сосудистая дистония |

9,1 |

90,9 |

33,3 |

66,7 |

0,0 |

100 |

0,0 |

100 |

|

Гипертония |

0,0 |

100 |

0,0 |

100 |

0,0 |

100 |

0,0 |

100 |

R 1 – группа с наименьшим риском ухудшения здоровья (в нее входят дети с группой здоровья 1 и 2А).

R 2 – группа детей, имеющие различные отклонения в состоянии здоровья, хронические заболевания (в нее входят дети с группой здоровья 2Б, 3, 4) [14, с. 51].

Источник: Мониторинг «Изучение условия формирования здорового поколения» / ИСЭРТ РАН, 1995–1998, 2004–2007 гг.

Таблица 10. Курение матерей до и во время беременности (в % от числа опрошенных)

|

Вариант ответа |

До беременности |

Во время беременности |

||||||||

|

1995 г. |

1998 г. |

2001 г. |

2004 г. |

2014 г. |

1995 г. |

1998 г. |

2001 г. |

2004 г. |

2014 г. |

|

|

Курила |

2,2 |

28,1 |

29,6 |

27,9 |

26,5 |

2,8 |

12,6 |

14,2 |

13,1 |

10,3 |

|

Не курила |

77,8 |

68,3 |

69,2 |

70,2 |

73,5 |

97,2 |

83,9 |

84,2 |

86,9 |

89,2 |

|

Нет ответа |

20 |

3,5 |

1,2 |

1,9 |

0 |

0 |

3,5 |

1,6 |

0 |

0,5 |

Источник: Мониторинг «Изучение условия формирования здорового поколения» / ИСЭРТ РАН, 1995, 1998, 2001, 2004, 2014 гг.

Курение матери влияет и на вес будущего ребенка – у курящих матерей чаще рождаются маловесные дети (в среднем 14%). У женщин, продолжавших курить во время беременности, удельный вес детей, родившихся с весом менее 2500 г, составил 20%.

Полученные данные подтверждаются также другими исследованиями. В частности, в Великобритании после обследования в 1958 г. 17 тыс. новорожденных было отмечено замедление физического и умственного развития среди тех детей, чьи матери курили во время беременности. При этом если матери выкуривали по 10 сигарет в день или более, то их дети имели рост в среднем меньше на 1 см и несколько отставали по успеваемости в школе в сравнении с теми, чьи матери не курили во время беременности [21].

При формировании здоровья в дошкольном и школьном возрасте более значимыми, чем в период младенчества, становятся несколько иные факторы. Наиболее распространёнными из них являются:

-

1. Ослабленное здоровье детей в раннем детстве. Например, частые и длительные заболевания в возрасте 1–2 лет усиливают риск формирования хронических заболеваний в более старших возрастах.

-

2. Неудовлетворительные жилищные условия. У детей, проживающих в хороших

-

3. Неблагоприятные экологические условия в районе проживания. Дети, постоянно живущие в экологически загрязненных микрорайонах, чаще болеют.

-

4. Низкая медицинская активность семьи. Около 70% родителей в обследуемых семьях всегда обращаются к врачам в случае острых либо обострения хронических заболеваний у ребенка и полностью выполняют рекомендации докторов. Примерно четверть родителей признались, что не всегда выполняют рекомендации, данные педиатром. Особенно часто такая тенденция прослеживается в неполных семьях. В других семьях прибегают к самолечению, средствам народной медицины или же обращаются к врачу уже при тяжелом состоянии ребенка.

-

5. Низкий достаток семьи. Высокие доходы не являются автоматически залогом лучшего здоровья, но они позволяют обеспечить определенный набор благ, способствующих развитию ребенка.

условиях, более крепкое здоровье в сравнении с теми, кто живет в неудовлетворительных жилищных условиях. Особенно заметное влияние на здоровье детей оказывают такие неудовлетворительные характеристики жилища, как холод и повышенная влажность, перенаселенность или теснота.

Выделенные факторы здоровья детей определяют те основные направления, на которых, как нам представляется, следует сконцентрировать усилия:

-

• совершенствование медико-социальных мероприятий, направленных на улучшение репродуктивного здоровья населения;

-

• укрепление здоровья уже родившихся детей, создание условий, благоприятных для их развития;

-

• повышение медицинской и санитарно-гигиенической грамотности населения в целом.

* * *

Детское население страны представляет самый важный ресурс как будущая основа экономического роста, научно-технического развития и обороноспособности. С этой точки зрения социально-экономические аспекты здоровья подрастающего поколения требуют всестороннего исследования для определения правильного вектора проводимой государством политики. Поэтому вполне закономерно, что результаты рассматриваемого мониторинга составляют доказательную базу законодательных решений в области материнства и детства.

Представители региональных органов власти на протяжении всего периода исследования проявляли заинтересованность в его материалах. С привлечением данных мониторинга Департаментом здравоохранения Вологодской области разрабатывались направления помощи семье и детям. Концепция «Вологодская область: Здоровье-21», НИР «Изучение репродуктивного потенциала населения региона», российско-американский проект «Мать и дитя», Программа демографического развития региона, целевые программы «Здоровое поколение» и «Здоровый ребенок» – это неполный перечень исследований и документов, в которых использованы результаты мониторинга условий формирования здорового поколения.

Возвращаясь к британскому исследованию 1958 г., отметим, что оно берет свое начало от исследований причин высокой перинатальной смертности детей (в те годы она составляла 33 смерти на 1000 родившихся живыми), а также проблем в области сохранения здоровья детей, вопросов, касающихся успешного ведения беременности и родов. Результаты исследования послужили основанием для формирования национальной политики в области охраны здоровья населения начиная с рождения [21].

В российском научном медицинском сообществе давно обсуждается вопрос о создании закона об охране здоровья детей и подростков [1, с. 5-9; 8, с. 9-11], который означал бы признание ребенка не просто обладателем прав и свобод, а объектом специальной защиты. В ходе принятия региональных законодательных и нормативно-правовых актов необходимо учитывать социально-экономические и демографические особенности территории (региона, республики). Поэтому основным инструментом оценки ситуации должен стать постоянный мониторинг состояния здоровья детей.

Именно пример более чем полувекового британского исследования (NCDS), а также опыт одного из регионов России (Вологодской области) подтверждают, что результаты таких исследований оказывают большое влияние на формирование основных направлений государственной политики – от условий жизни и здоровья до образования и занятости населения.

Список литературы Здоровье и развитие детей: итоги 20-летнего мониторинга

- Данные Информационного бюро по проблемам народонаселения (Population Reference Bureau. DataFinder [Electronic resource]. -Avialable at: http://www.prb.org/)

- О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи [Электронный ресурс]: Приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 г. №1687н//КонсультантПлюс)

- Мониторинг «Изучение условия формирования здорового поколения»/ИСЭРТ РАН, 1995 г.

- Мониторинг «Изучение условия формирования здорового поколения»/ИСЭРТ РАН, 1996 г.

- Мониторинг «Изучение условия формирования здорового поколения»/ИСЭРТ РАН, 1998 г.

- Мониторинг «Изучение условия формирования здорового поколения»/ИСЭРТ РАН, 1999 г.

- Мониторинг «Изучение условия формирования здорового поколения»/ИСЭРТ РАН, 2001 г.

- Мониторинг «Изучение условия формирования здорового поколения»/ИСЭРТ РАН, 2002 г.

- Мониторинг «Изучение условия формирования здорового поколения»/ИСЭРТ РАН, 2004 г.

- Мониторинг «Изучение условия формирования здорового поколения»/ИСЭРТ РАН, 2005 г.

- Мониторинг «Изучение условия формирования здорового поколения»/ИСЭРТ РАН, 2014 г.

- Баранов, А.А. Государственная политика в области охраны здоровья детей: правовое обеспечение, структура и содержание [Текст]/А.А. Баранов, Ю.Е. Лапин//Вопросы современной педиатрии. -2007. -№ 6. -С. 5-9.

- Выступление О.А. Кувшинникова на заседании президиума Государственного совета РФ «О государственной политике в сфере семьи, материнства и детства» 17.02.2014 г. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.kremlin.ru/news/20265.

- О положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации за 2012 год: Государственный доклад. -М.: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 2013. -1008 с.

- Европейская база данных ВОЗ [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://data.euro.who.int/hfadb

- Заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 27.05.2014 г. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.kremlin.ru

- Здравоохранение в России. 2001: стат. сб./Росстат. -М., 2001. -365 с.

- Интернет-сайт ЮНИСЕФ. -Режим доступа: http://www.unicef.ru/upload/iblock/a5a/a5a7b138feea1a34 f56dfa2d65f2da13.pdf.

- Лапин, Ю.Е. Правовые основы разработки государственной политики в области охраны здоровья детей в Российской Федерации [Текст]/Ю.Е. Лапин//Вопросы современной педиатрии. -2007. -№ 1. -С. 9-11.

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Новости от 29.01.2014 г. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.rosminzdrav.ru/news/2014/01/29/1707-ministr-veronika-skvortsova-prinyala-uchastie-v-selektornom-soveschanii-po-programme-razvitiya-perinatalnyh-tsentrov

- О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи [Электронный ресурс]: Приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 г. №1687н//КонсультантПлюс.

- Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Вологодской области за 1990-2012 гг. -Вологда: МИАЦ, 2013. -133 с.

- Основные показатели здоровья матери и ребенка, деятельность службы охраны детства и родовспоможения в Российской Федерации/Росстат. -М., 2012. -193 с.

- Репродуктивный потенциал населения региона: состояние, тенденции, перспективы [Текст]/коллектив авторов под руководством д.э.н., профессора В.А. Ильина. -Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2005. -208 с.

- Римашевская, Н.М. Комплексная оценка здоровья детей первых лет жизни [Текст]/Н.М. Римашевская, Е.В. Андрюшина//Народонаселение. -1999. -№ 3. -С. 49-58.

- Римашевская, Н.М. Человеческий потенциал России и проблемы сбережения населения [Текст]/Н.М. Римашевская//Российский экономический журнал. -2004. -№ 9-10. -С. 22-40.

- Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз 5 (35) 2014 51 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. -Режим доступа: http://www.gks.ru

- Шабунова, А.А. Здоровье детей: итоги пятнадцатилетнего мониторинга [Текст]: монография/А.А. Шабунова, М.В. Морев, Н.А. Кондакова. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012. -262 с.

- Шабунова, А.А. Общественное развитие и демографические вызовы современности [Текст]/А.А. Шабунова//Проблемы развития территории. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2014. -№ 2. -C. 7-17.

- Яковлева, Т.В. Государственная политика в области охраны здоровья детей: проблемы и задачи/Т.В. Яковлева, А.А. Баранов//Вопросы современной педиатрии. -2009. -№ 2. -С. 6-10.

- Central Intelligence Agency. The World Factbook [Electronic resource]. -Avialable at: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

- Now wе are 50: Key findings from the National Child Development Study. Edited by Jane Elliott and Romesh Vaitilingam. London: The Centre for Longitudinal Studies, 2008.

- Population Reference Bureau. DataFinder [Electronic resource]. -Avialable at: http://www.prb.org/

- The World Bank [Electronic resource]. -Avialable at: http://databank.worldbank.org/data/home.aspx