Здоровье современного человека: экологические аспекты

Автор: Сосунова Ирина Александровна

Журнал: Вестник Международной академии наук (Русская секция) Электронный ресурс @vestnik-rsias-online

Рубрика: Медико-биологические науки

Статья в выпуске: 1, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены проблемы роли экологических факторов в формировании здоровья современного человека. Теоретические результаты подтверждаются данными эмпирических исследований.

Экология, среда, здоровье

Короткий адрес: https://sciup.org/14315555

IDR: 14315555

Текст научной статьи Здоровье современного человека: экологические аспекты

Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики, Москва

Health of Contemporary Person: Ecological Aspects

I. A. Sosunova

Russian Research Institute for Industrial Design, Moscow

В статье рассмотрены проблемы роли экологических факторов в формировании здоровья современного человека. Теоретические результаты подтверждаются данными эмпирических исследований. Ключевые слова: экология, среда, здоровье.

In the article highlights the problems of significance of the ecological factors in formation of health of contemporary person. Theoretical results are justified by empirical researches data. Key words: ecology, environment, health.

Для современного человека здоровье, безусловно, относится к числу приоритетных ценностей. Хотя эмпирические социологические исследования периода острого «ценностного разлома» трансформирующегося российского общества и свидетельствовали о временной потери здоровьем своего места в числе приоритетов основной массы населения [1], по мере стабилизации ситуации в стране положение здоровья в иерархии ценностей восстановилось.

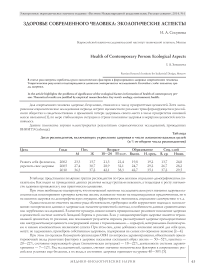

Данное положение хорошо иллюстрируется результатами социологических исследований, проведенных ВНИИТЭ (таблица).

Таблица

Доля респондентов, включающих укрепление здоровья в число жизненно важных целей (в % от общего числа респондентов)

|

Цель |

Годы |

Пол |

Возраст |

Образование |

Соц. слой |

||||

|

М |

Ж |

18—24 |

55 и ст. |

Высш. |

Н. сред. |

В. ср. |

Низш. |

||

|

Развить себя физически, |

2002 |

23,3 |

15,7 |

21,3 |

21,4 |

19,8 |

19,2 |

13,7 |

24,8 |

|

укрепить свое здоровье |

2005 |

27,4 |

30,7 |

28,9 |

32,1 |

24,7 |

29,2 |

26,7 |

28,2 |

|

2010 |

36,3 |

37,2 |

42,1 |

38,3 |

42,7 |

35,1 |

37,2 |

29,5 |

|

В таблице представлены полярные группы респондентов по трем важным социально-демографическим показателем. Как видно из приведенных данных различия между группами невелики, а тенденция к росту значимости здоровья проявляется у них практически одинаково.

При этом необходимо подчеркнуть, что отмечаемый многими исследователями рост значения здоровья населения как полноправного критерия качества жизни, основан не только на индивидуальных предпочтениях, но и на влиянии здоровья на демографическую ситуацию, эффективность экономики, социальное самочувствие и т. д.

Однако нельзя не отметить наличие ряда обстоятельств, требующих особо корректного подхода к использованию эмпирических данных о здоровье как элементе ценностной системы, в особенности данных сравнительных или зарубежных исследований. В качестве примера можно назвать принципиально различное положение здоровья в ценностной системе жителей Западной Европы и россиян. Если у западноевропейцев здоровье является терминальной ценностью, то россияне, как показывают результаты опросов, рассматривают здоровье преимущественно как инструментальную ценность в неразрывной связке с терминальными — карьерой, материальным благополучием и иными компонентами жизненного успеха. При этом они, даже добиваясь жизненно важной для себя цели, могут, не задумываясь, пренебречь собственным здоровьем, подчеркивая на словах его огромное значение [2—4].

При этом по оценкам Всемирной организации ООН по вопросам здравоохранения, объективный ориентировочный вклад различных факторов в здоровье населения составляет: образ жизни — 50—52%, генетика — 20—22%, состояние окружающей среды (экологическая ситуация) — 18—22%, деятельность системы здравоохранения — 7—12%. Ряд исследователей, однако, считает значение экологических факторов в современных российских условиях еще большим, а их вклад в состоянии здоровья оценивает на уровне 40—50% [5].

Количественно современную степень влияния экологических факторов на здоровье человека характеризуют следующие данные, приведенные чл. -корр. РАН А. В. Яблоковым: только в Москве от экологически зависимых заболеваний ежегодно умирает около 12 тыс. человек, а в области — около 5 тыс. человек, т. е. в 2—3 раза больше, чем погибает в результате ДТП. При этом, в частности, вблизи городских автострад по сравнению с чистыми районами люди болеют гриппом и ангиной в 3 раза чаще, конъюнктивитом глаз и неврозами — в 2 раза, кожными заболеваниями — в 9 раз. Заболеваемость детей бронхиальной астмой и острым бронхитом в таких местах в 1,5 раза выше.

Подобная ситуация актуализировала развитие двух новых научных дисциплин с различных точек зрения изучающих взаимосвязь экологической ситуации и здоровья: медицинской экологии и социальной экологии, являющейся сферой социологического знания и концентрирующей свое внимание на антропогенных компонентах экологической ситуации. В дальнейшем изложении мы будем следовать именно социально-экологической парадигме, требующей учитывать, что здоровье человека и экологические факторы в их социально-экологических аспектах необходимо рассматривать не в качестве изолированных феноменов, а в рамках определенной социальноэкологической системы, т. е. совокупности структурных элементов и их функций, характеризующих, в первую очередь, экологическую безопасность населения.

Необходимость анализа такого «переплетения экологических и социальных (социально-экологических) феноменов объясняется достаточно просто: в наши дни воздействие человека на природу в целом достигло масштабов фактора эволюции. Антропогенные экологические факторы стали преобладающей силой в формировании характеристик окружающей природной среды, а неблагоприятная экологическая обстановка в промышленно развитых странах, в том числе и России, превратилась в один из значимых факторов динамики общей социальной ситуации, обусловливая возникновение социально-экологической напряженности и социально-экологических конфликтов.

Можно выделить следующие основные направления влияния негативных экологических (как правило, антропогенных) факторов на основные показатели здоровья населения [6]:

-

• на соматическое здоровье — ухудшение состояние здоровья в результате неблагоприятной антропогенной экологической ситуации, неблагоприятных условий трудовой деятельности;

-

• на психическое здоровье — ухудшение в результате длительной социально-экологической напряженности, стрессовых ситуаций, обусловленных техногенными авариями и катастрофами (симптоматично, что по данным ФОМ, чувство обеспокоенности экологической ситуацией в месте проживания испытывает более ? жителей России);

-

• на продолжительность жизни — ее снижение;

-

• на субъективную оценку состояния здоровья — в зависимости от оценки экологического риска и т. д.

-

• в сфере медицинских услуг — несоответствие между объемом и качеством доступных медицинских услуг и реальным состоянием здоровья населения, обусловленным влиянием антропогенной экологической ситуации и т. д.

В целом для выявления влияния экологических факторов на состояние здоровья, прежде всего с учетом «обратных связей», опосредованных взаимовлияний и т. п., представляется целесообразным использовать максимально широкий исследовательский подход, основанный на применении категории «качество жизни», под которым в нашем случае следует понимать интегральную характеристику сущности и успешности жизни человека, населения страны, региона, населенного пункта, любой социальной группы или слоя в их субъективных и объективных оценках.

К обобщенным показателям здоровья в моделях качества жизни обычно относят доступность медицинской помощи, уровень заболеваемости, и т. д. Данные показатели характеризуют, в основном, биологическую составляющую жизненного потенциала общества и соответствие процессов, средств и условий жизнедеятельности первичным (базовым) потребностям.

Собственно экологические (в т. ч. наиболее важные антропогенные) факторы описываются при этом, с одной стороны (уровень концептуально-теоретического анализа), в виде комплексных феноменов (экологических вызовов), в частности, антропогенных экологических катастроф; критического повышения социо-техногенной нагрузки на природу (накопление отходов, загрязнение воздуха, воды, почвы и др. ); неконтролируемых негативных последствий биотехнологических и генноинженерных разработок; радиационных заражений; глобальных изменений климата; разрушения биосистем под влиянием антропогенных загрязнений; сокращения территории био-природных заповедников и рекреационных зон и т. д., а с другой (на уровне конкретных исследовательских задач) — в основном как объективные показатели качества окружающей среды.

В любом случае для выявления «тонких» взаимосвязей экологических факторов и состояния здоровья населения необходимо включать в сферу анализа такие социальные следствия экологических вызовов, как [6, 7]:

-

• рост заболеваний и смертности населения на экологически неблагополучных территориях;

-

• сокращение рабочих мест и снижение доходов в таких отраслях как сельское хозяйство, рыболовство, охота, лесное хозяйство, туризм и т. п.;

-

• комплексные последствия принудительной ликвидации особо экологически «грязных» производств и т. п.;

-

• утрата рекреационных территорий, ущерб привычным видам отдыха и досуга (спортивное рыболовство и охота, туризм, садоводство и т. п. );

-

• обесценивание или отчуждение земельных участков и недвижимости в результате ухудшения экологической ситуации или природно-техногенных аварий и экологических катастроф и т. д.

Рассматривая проблему влияния экологических факторов на состояние здоровья населения в рамках общего социально-экологического подхода, нельзя не учитывать реальное состояние общественного сознания в сфере экологических проблем. По обобщенным результатам авторских экспертных опросов 2007—2012 гг., эксперты сочли наиболее злободневными для населения российских промышленных центров следующие экологические проблемы: качество питьевой воды (60—70% экспертов); климатические особенности года (30—40%); безопасность продуктов питания (50—55%); санитарное состояние района проживания (40—45%); состояние водных ресурсов (реки, озёра) — 60—65%: загрязнение воздуха (65—70%); загрязнение почвы (55—60%); повышенный уровень шума (30—45%); эстетическое состояние окружающей среды места проживания (40—50%) и т. д.

Для описания реального состояния общественного сознания в рассматриваемом нами контексте перспективно использование двух новых понятий: экосоциальный имидж (т. е. целенаправленно формируемый эмоционально-окрашенный образ социально-экологического феномена, персоналии и т. п., способный существенно влиять на позиционирование различных социальных слоев и групп по отношению к конкретной социально-экологической проблеме, связанной с состоянием здоровья) и экосоциальный симулякрум (т. е. некоторое («теоретизированное») построение, отражающее образ социально-экологической реальности в существенных взаимосвязях социальных и экологических феноменов и формирующееся в условиях неполноты научных знаний, конфликта социально-экологических интересов различных слоев и групп и т. д. ).

Обращение к вышеназванным феноменам требует от исследователя особого самоконтроля, по сути дела учета принципа контринтуитивного поведения Дж. Форрестера, согласно которому, реакция сложной системы на внешние воздействия (в том числе и на антропогенные экологические факторы) практически никогда не совпадает с интуитивными прогнозами ученого, основанными на личном опыте изучения достаточно простых систем [8]. В отношении имиджей, относящихся к сфере здоровья, очень красноречив следующий пример — в отличие от общераспространенных представлений проявляется неочевидность выполнения спортом как зрелищем роли стимула к отказу от вредных привычек и формированию здорового образа жизни [9].

Процесс формирования социально-экологического имиджа достаточно сложен, ниже мы остановимся на некоторых особенно важных положениях.

В случае, если социально-экологическая проблема (т. е. в самом простом понимании «отклик» антропогенной экологической проблемы в социальной и духовной жизни социума) уже реальна, то ее влияние на социальные общности также не может обоснованно прогнозироваться и интерпретироваться в отрыве от присущей населению (или его специфическим, выраженным группам) оценки экологического риска. Именно данная оценка является одним из основных факторов, определяющих отношение населения к конкретному субъекту формирования антропогенного экологического фактора (собственник производственного объекта и т. п. ), создающих его имидж [10].

Нередко в общественном сознании возникают ложные связи между промышленной и иной деятельностью в регионе и ростом смертности, заболеваний иммунной системы и т. п. В любом случае в первую очередь следует учитывать представления населения о влиянии источников антропогенных экологических факторов на [6]:

-

• рост доходов населения;

-

• создание новых рабочих мест и решение проблем занятости;

-

• общую экологическую обстановку в регионе и месте проживания;

-

• продолжительность жизни;

-

• развитие социальной инфраструктуры (жилье, школы и т. д. );

-

• демографическую ситуацию;

-

• состояние здоровья населения;

-

• развитие туризма;

-

• сохранение привычных форм активного отдыха и рекреации.

Не меньшее значение в конкретных случаях может иметь и сохранность различных региональных природных символов (в особенности конфессионального характера) и т. п.

Экосоциальный симулякрум, в свою очередь, становится ключевой категорией при детальном углубленном анализе коммуникативных процессов и т. п. [11]. По сути дела, данное понятие введено для описания реалий мира постмодерна, в котором, например, сообщения СМИ приобретают свойства реальности, создают квазидействительность.

В завершение настоящей статьи было бы уместно подчеркнуть важность затронутых нами проблем, поскольку состояние здоровья населения принадлежит к числу социально-экологических доминант [6, 7, 12] общей социальной ситуации наравне с экологической культурой, экологической этикой, моралью и т. д.

Список литературы Здоровье современного человека: экологические аспекты

- Лапин Н. И. Динамика ценностей населения реформируемой России. -М., 1996.

- Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2005 году». -М., 2006.

- Келле В. Ж. Образ жизни и здоровье (методологический аспект)/Здоровье человека: социогуманитарные и медико-биологические аспекты. -М., 2003.

- Шилова Л. С. Проблемы трансформации социальной политики и индивидуальных ориентаций по охране здоровья/Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения. М., 1999.

- Снакин В. В. Экология и природопользование в России. Энциклопедический словарь. М., 2008.

- Сосунова И. А. Методология и методы современной социальной экологии. М., 2010.

- Анисимов О. С., Глазачев О. С. Сущность понятия «здоровье» в рамках логико-методологического подхода//ЭПНИ «Вестник Международной академии наук. Русская секция» (Электронный ресурс), 2012. 2: 6-12. Режим доступа: http://www. heraldrsias.ru/online/2012/2/245/

- Форрестер Дж. Мировая динамика. -М., 1978.

- Злотников А. А. «Оздоровительный» тип спортивной активности//III Всероссийский социологический Конгресс. М., 2008.

- Порфирьев Б. Н. Концепция риска: новый подход к экологической политике//США -экономика, политика, идеология. 1988. 11.

- Култыгин В. П. Современные зарубежные социологические концепции. М., 2000.

- Сосунова И. А. Социальноэкологические доминанты как индикаторы устойчивого развития//Экологически устойчивое развитие. Рациональное использование природных ресурсов: материалы Международного научно-практического семинара под общ. ред. Э. М. Соколова. Тула, 2009.