Здоровьесберегающая направленность учебно-тренировочного процесса на этапе начальной подготовки юношей к спортивной ходьбе

Автор: Матюхов Дмитрий Михайлович

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 13 (230), 2011 года.

Бесплатный доступ

Изложена методика тренировки, придающая здоровьесберегающую направленность учебно-тренировочному процессу на этапе начальной подготовки юношей к спортивной ходьбе.

Спортивная ходьба, методика тренировки, юные скороходы, общая физическая подготовка, специальная физическая подготовленность

Короткий адрес: https://sciup.org/147157385

IDR: 147157385 | УДК: 796.421

Текст научной статьи Здоровьесберегающая направленность учебно-тренировочного процесса на этапе начальной подготовки юношей к спортивной ходьбе

Выбор определенной методики тренировки на начальном этапе подготовки должен преследовать главную цель: достижение и продление подлинного спортивного долголетия, а также сохранение здоровья юного спортсмена. Достижение этой цели во многом зависит от направленности учебно-тренировочного процесса на начальном этапе подготовки в спортивной ходьбе [6]. В свою очередь, содержание методики зависит от разумной конкретизации задач тренировки и подбора оптимальных средств и методов.

По мнению ученых, лучшим критерием для оценки направленности тренировочного процесса юных скороходов служит соотношение затрат времени на упражнения общей и специальной физической подготовки. При этом на протяжении каждого этапа начальной подготовки степень специализированное™ занятий постепенно возрастает, что создает благоприятные предпосылки для перехода спортсменов от этапа к этапу [1, 3, 5].

Задачи учебно-тренировочного процесса юношей на этапе начальной подготовки к спортивной ходьбе предполагают содействие в развитии специальных физических качеств скорохода через средства общей физической подготовки (ОФП). Данный подход включает в себя использование таких средств и методов, которые стимулируют совершенствование ОФП и специальной физической подготовленности (СФП) юного спортсмена. Это, в свою очередь, способствует укреплению здоровья, развитию физических качеств и двигательных способностей юных скороходов, избегая при этом ранней специализации и форсирования тренировочных нагрузок.

Рассматриваемое положение сочетания средств ОФП и СФП предполагает, что задачи учебно-тренировочного процесса должны решаться параллельно и последовательно. При планировании тренировочного процесса особое внимание следует обращать на характер и содержание тренировочных нагрузок у юных спортсменов. Необходимо, чтобы они не были односторонними и монотонными, что свойственно тренировкам в спортивной ходьбе, а оказывали разнонаправленное воздействие на организм [2, 4].

В целях разработки и апробации наилучшей методики в течение трех лет были обследованы 40 юношей 9-12 лет начальной подго- товки к спортивной ходьбе, тренирующихся в детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва г. Челябинска, Магнитогорска, Троицка и Асбеста (Свердловская область). Из их числа было организовано две группы по 20 спортсменов: контрольная и экспериментальная.

Спортсмены контрольной группы (ЮГ) тренировались согласно рекомендациям Г.И. Королева [3]. К основным средствам тренировки автор относит: спортивную ходьбу на отрезках от 50 до 500 м, длительную спортивную ходьбу в одном занятии до 8 км, кроссовую подготовку до 1 ч, пешие прогулки. В заключительной части занятия выполнение упражнений на развитие физических качеств. Количество соревнований в течение года по спортивной ходьбе, в среднем - 6-8 стартов. В течение годичного цикла направленность тренировки изменяется незначительно и используются в основном одни и те же средства. Изменяется лишь их соотношение в зависимости от микроцикла. Данная методика направлена на раздельное воздействие средств ОФП и СФП на организм спортсмена в соотношении примерно 50/50.

Учебно-тренировочный процесс юных скороходов экспериментальной группы (ЭГ) реализовывался в виде комбинированного использования средств общей и специальной физической подготовки в соотношении 70/30, то есть в течение одного занятия решались задачи по совершенствованию общей подго товки и специальной физической подготовленности. К основным средствам тренировки относились: кроссовый бег, прогулки, различные упражнения на развитие двигательной активности, в сочетании со спортивной ходьбой и специальными упражнениями скорохода, блок специально-развивающих упражнений. Количество соревнований в течение года по спортивной ходьбе составляло 3-5 стартов, в других видах легкой атлетики - 6-8 стартов. В течение проведения опытно-экспериментальной работы количество тренировочных занятий в течение недели как у спортсменов КГ, так и у ЭГ оставалось одинаковым.

В течение трех лет этапа начальной подготовки контроль за развитием двигательных качеств осуществлялся с помощью следующих тестов: прыжок в длину с места, наклон туловища вперед из положения сед на полу, сгибание-разгибание туловища за 1 мин, тест Купера, челночный бег 3x10 м, бросок набивного мяча массой 1 кг, бег на 30 м. Контроль за функциональным состоянием осуществлялся с помощью модифицированного теста PWC170, проб Штанге и Генчи, ортостатической пробы, теста Руфье. В начале опытноэкспериментальной работы спортсмены ЭГ и КГ достоверно не отличались и имели средний уровень развития двигательных качеств.

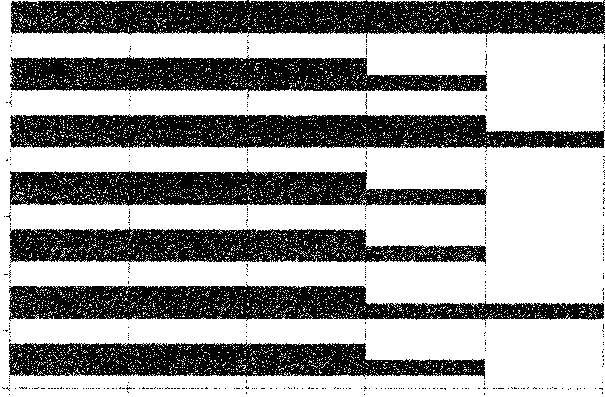

Результаты и их обсуждение. Результаты тестирования скороходов контрольной и экспериментальной групп по семи тестам после трех лет исследования представлены на рисунке.

тест Купера пресс за 1 мин гибкость бросок мяча челнок бег 30м прыжок в длину

«КГ

»ЭГ

Показатели физического развития юных скороходов в конце этапа начальной подготовки: 5 - высокий; 4 - выше среднего; 3 - средний; 2 - низкий

Теория и методика профессионального образования

Из рисунка видно, что прирост результатов у спортсменов в ЭГ произошел по всем показателям. Наибольший прирост наблюдался в тесте Купера, наклоне вперед (гибкость), беге на 30 м. В КГ спортсмены показали наибольший прирост показателей в тесте Купера. Это связано с методикой тренировки в этой группе, которая была направлена на развитие общей и специальной выносливости юных спортсменов. Считается, что физическая подготовка в спортивной ходьбе направлена на развитие физических качеств, главным из которых является выносливость. Значение других физических качеств определяется тем, как они содействуют проявлению и реализации выносливости или, точнее, специальной выносливости спортсмена, то есть способности преодолевать соревновательную дистанцию с максимально высокой скоростью [2].

Следует отметить, что проявление физических качеств в спортивной ходьбе связано с характеристиками спортивно-технического мастерства: ловкость обеспечивает ритм и координацию движений, оптимальное сочетание напряжения и расслабления работающих мышц; быстрота развивает скорость и частоту движений; от силы зависят амплитуда, скорость, частота, экономичность движений, а также полноценная реализация выносливости скорохода; гибкость обеспечивает амплитуду движений; выносливость сохраняет длительность выполнения ходьбы с высокой скоростью. Поэтому в работе с юными скороходами необходимо обращать внимание, прежде всего, на комплексное развитие физических качеств, а не выносливости в отдельности.

В табл. 1 приведены результаты тестирования функционального состояния юных скороходов экспериментальной и контрольной групп после трех лет занятий спортивной ходьбой.

Анализ полученных данных показал, что функциональное состояние организма юных спортсменов обеих групп достоверно улучшилось. Об этом свидетельствует положительная динамика проб Штанге и Генчи в среднем на 35-40 с. Это свидетельствует об улучшении нервной регуляции дыхательной системы, а также об улучшении способности противостоять закислению организма. Результаты в ортостатической пробе за время ОЭР достоверно улучшились в контрольной и экспериментальной группах в среднем на 5-7 уд./мин. Это говорит о том, что различия в методике тренировок не отразились на регуляции тонуса кровеносных сосудов.

Данные пробы Руфье достоверно улучшились в обеих группах. При этом отмечено, что прирост результата в экспериментальной группе достоверно лучше, чем в контрольной в среднем на 0,6-0,9 у.е. Таким образом, реакция сердечнососудистой системы на стандартную нагрузку в экспериментальной группе улучшилась значительнее, чем в контрольной.

Кроме того отмечается достоверный прирост в обеих группах специальной работоспособности, определяемой по модифицированному тесту PWCno в среднем на 0,5 м/с.

Следствием использования в экспериментальной группе предлагаемого нами сочетания средств тренировочного воздействия стал более существенный прирост результатов в течение трех лет исследования на соревнованиях по спортивной ходьбе, динамика показателей которых представлена в табл. 2.

При этом необходимо отметить, что в КГ и ЭГ отмечается недостоверный прирост ре-

Динамика показателей функционального состояния юных скороходов

Таблица 1

|

Тесты, единицы измерения |

Группа |

ГНПЗ |

Различия (конечные данные) |

||

|

Исходные данные |

Конечные данные |

(Р) |

между группами(Р) |

||

|

Проба Штанге, с |

ЭГ |

52,95+1,49 |

90,05+1,76 |

Р < 0,05 |

Р1-2<0,05 |

|

КГ |

51,85+1,23 |

88,65+1,62 |

Р < 0,05 |

||

|

Проба Генчи, с |

ЭГ |

16,55+0,51 |

30,25+0,73 |

Р < 0,05 |

Р1-2<0,05 |

|

КГ |

16,3±0,37 |

29,85+0,61 |

Р < 0,05 |

||

|

Тест Руфье, у. ед. |

ЭГ |

7,7±0,2 |

5,2±0,2 |

Р < 0,05 |

Р1-2 < 0,05 |

|

КГ |

7,6±0,2 |

5,9±0,2 |

Р < 0,05 |

||

|

Ортопроба, уд./мин |

ЭГ |

20+2 |

14±2 |

Р < 0,05 |

Р1-2 < 0,05 |

|

КГ |

19±2 |

13+2 |

Р < 0,05 |

||

|

Модифицированный тест PWC170, м/с |

ЭГ |

2,63±0,02 |

2,89+0,02 |

Р < 0,05 |

Р1-2 < 0,05 |

|

КГ |

2,65±0,02 |

293,±0,02 |

Р < 0,05 |

||

Таблица 2

Динамика показателей результатов в спортивной ходьбе на 2000 и 3000 м

Заключение. Результаты исследований позволяют утверждать, что эффект учебнотренировочного процесса значительно выше, если средства ОФП и СФП сконцентрированы в течение каждого тренировочного занятия. Блок ОФП рассматривается как основа для реализации задач блока СФП, который, в свою очередь, предполагает участие юношей в соревнованиях по спортивной ходьбе. Приведенная направленность учебно-тренировочного процесса дает возможность обеспечивать физическое совершенствование юного спортсмена, не истощая функциональных резервов его организма, что и обеспечивает здоровьесберегающую направленность методики. Учитывая данные закономерности, тренер сохранит баланс между физической и технической подготовленностью, общими и специфическими нагрузками, сохранит здоровье и сформирует основы будущего спортивного мастерства юных спортсменов. Выбор стратегии подготовки юных скороходов с учетом вышеизложенного позволит на практике повысить эффективность учебно-тренировочного процесса, разнообразить его, а также сохранить контингент занимающихся.

Список литературы Здоровьесберегающая направленность учебно-тренировочного процесса на этапе начальной подготовки юношей к спортивной ходьбе

- Бондарчук, А.П. Управление тренировочным процессом спортсменов высокого класса/А.П. Бондарчук. -М.: Олимпия Пресс, 2007. -272 с.

- Королёв, Г.И. Спортивная ходьба (отбор и подготовка резерва)/Г.И. Королёв//Лёгкая атлетика. -1986. -№7. -С. 11-13.

- Локтев, С.А. Легкая атлетика в детском и подростковом возрасте: Практическое руководство для тренера/С.А. Локтев. -М.: Советский спорт, 2007. -404 с.

- Основы управления подготовкой юных спортсменов/под общ. ред. М.Я. Набатниковой. -М.: Физкультура и спорт, 1982. -280 с.

- Платонов, В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практическое применение/В.Н. Платонов. -Киев: Олимпийская литература, 2004. -808 с.

- Филин, В.П. Актуальные проблемы теории и методики юношеского спорта/В.П. Филин//Теория и практика физической культуры. -1990. -№2. -С. 25-31.