Зеленая экономика: новый вектор государственно-частного партнерства в прорывном развитии России

Автор: Девлет-гельды Г.К., Голиков В.Д.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 2 (48), 2019 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время как для государства, так и для бизнеса актуальной задачей является поиск компромисса между экономическим ростом и недопущением ухудшения качества окружающей среды. Обеспечить решение этой задачи способно государственно-частное партнерство путем перехода на «зеленую» экономику. В статье рассмотрены современные тренды «зеленого» роста: повышение энергоэффективности производства, развитие возобновляемой энергетики, экологизация экономики, использование промышленных и бытовых отходов.

"зеленая" экономика, ресурсосбережение, экологический менеджмент, возобновляемая энергетика, утилизация отходов

Короткий адрес: https://sciup.org/170189880

IDR: 170189880 | DOI: 10.24411/2411-0450-2019-10360

Текст научной статьи Зеленая экономика: новый вектор государственно-частного партнерства в прорывном развитии России

На протяжении всего периода существования человечества экономика развивалась за счет активного использования человеком природных ресурсов. Однако в последние десятилетия воздействие общества на природу превысило возможности последней поддерживать способность к саморегулированию и восстановлению. Причинами этого стали увеличивающееся потребление природных ресурсов при сокращении их запасов, превращение природных ландшафтов в активно используемые городские, горнопромышленные, сельскохозяйственные зоны, рост количества техногенных аварий, воздействие опасных химических веществ на природную среду, экстремальные погодные явления, применение в сельскохозяйственном производстве удобрений и ядохимикатов, загрязнение атмосферы антропогенными выбросами.

Еще в 2010 г. на Всемирном экономическом форуме, проходившем в Давосе под лозунгом «Улучшить состояние планеты: переосмыслить, перепланировать, перестроить мир» было объявлено, что единственным путем для дальнейшего развития стран и регионов мира является переход на «зеленую» экономику.

«Зеленая» экономика - это экономика, направленная на соблюдение баланса ме- жду экономическим развитием предпри-ятий/регионов и состоянием окружающей среды путем рационального использования природных ресурсов и инновационных природоохранных технологий.

Ведущая роль в достижении устойчивого развития российской экономики и ориентации ее в сторону ее «озеленения» принадлежит государству, в основе деятельности которого лежат положения Экологической доктрины Российской Федерации (2002 г.), Климатической доктрины Российской Федерации (2009 г.), Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также принципы декларации Конференции ООН по устойчивому развитию (Рио+20) в Рио-де-Жанейро (2012 г.).

В научных исследованиях российских ученых содержится немало рекомендаций органам власти, касающихся формирования «зеленой» экономики. Так, Е.Д. Куже-лев выступает за «финансирование зеленых инноваций, создание инвестиционных фондов зеленой недвижимости, соответствующую политику государственных закупок, создание специализированных зеленых банков, развитие юридической инфраструктуры» [1]. О.М. Крючкова и А.Д. Гузенко полагают, что роль государства в становлении «зеленой» экономики лежит в двух сферах: законодательном воздействии и субсидировании конкретных отраслей. «В компетенции специализированных органов власти находится разработка новых стандартов в области охраны окружающей среды, экономическое обоснование платежей за вредные выбросы в атмосферу и водоемы, контроль деятельности предприятий и недопущение нарушений» [2]. Однако направлений экологической политики и природоохранной деятельности государства, связанных с активным переходом к «зеленой» экономике, больше, и они включает в себя:

-

- совершенствование законодательства по вопросам экологизации экономики, в частности усиление административной и уголовной ответственности за его нарушение;

-

- создании единой унифицированной информационно-аналитической и статистической системы учета природных ресурсов;

-

- осуществление поддержки научных исследований в области изучения, воспроизводства, использования и охраны природных ресурсов;

-

- регулирование системы лицензирования и регламентации режимов природопользования;

-

- определение возмездного пользования всеми видами природных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот;

-

- совершенствование системы платежей за природопользование;

-

- минимизацию экологических рисков и предотвращение терроризма, создающего опасность для окружающей среды [3];

-

- стимулирование инвестиций в экотехнологии и продукты путем предоставления бизнесу налоговых и иных преференций;

-

- введение экологических стандартов для новой техники и применяемых технологий;

-

- обеспечение эффективного управления природными ресурсами, в частности, лесным хозяйством: лесовосстановление, лесонасаждение, недопущение обезлесения и торговли незаконно добытой древесиной;

-

- внедрение системы страхования и аудита в практику природопользования;

-

- экологическое образование и подготовка специалистов для работы в «зеленых» отраслях экономики;

-

- распространение научно обоснованной экологической информации для повышения осведомленности общественности по жизненно важным и возникающим экологическим проблемам [4];

-

- соблюдение национальных интересов при привлечении иностранных инвестиций.

Переход страны к устойчивому «зеленому» развитию может быть успешно решен только в результате государственночастного партнерства, в котором наряду с государством весомая роль принадлежит экологическому менеджменту в бизнес-среде. Последний предполагает осознанное и деятельное участие корпоративных структур в мероприятиях, имеющих целью рациональное природопользование, ресурсосбережение и повторное использование отходов производства, минимизацию негативных воздействий хозяйственной деятельности на окружающую среду. Экологическая ответственность бизнеса играет особую роль не только в направлении повышения репутации компании, но приносит реальную выгоду в финансовом эквиваленте. Наиболее востребованными направлениями экологического менеджмента в настоящее время являются:

Развитие возобновляемой энергетики

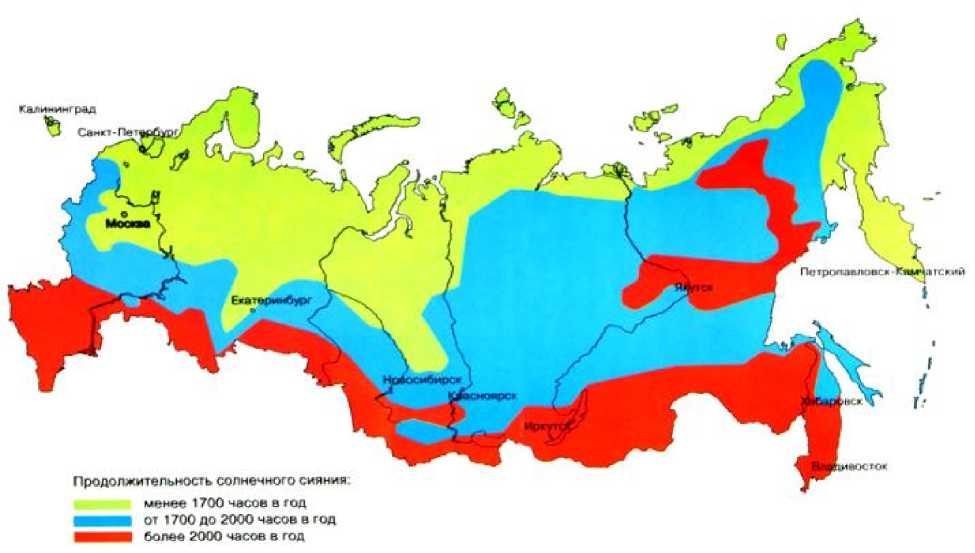

Энергия является ключевым фактором экономического роста и повышения благосостояния людей. Однако в настоящее время 1,4 млрд человек на планете не имеют возможности пользоваться ею [4]. Удовлетворение потребностей миллионов людей, в том числе и россиян, в разнообразных видах энергии (электрической, тепловой, световой, механической, химической и др.) связано с переходом к использованию возобновляемых источников энергии, в первую очередь, солнечной энергии. Потенциал солнечной энергетики в России достаточно большой и составляет 23000 млрд т условного топлива в год [5]. Наиболее «солнечные» районы в России -

Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, Крым, республики Алтай, Тыва, Хакасия. В некоторых районах Восточной

Сибири и Дальнего Востока уровень солнечной радиации такой же, как в южных регионах [6] (рис.).

Рис. 1. Карта солнечной инсоляции России

В последние годы бизнес осознал выгодность инвестирования средств в солнечную энергетику. Так, в 2015 г. в рамках федеральной программы по развитию возобновляемых источников энергии в Оренбургской области была построена Переволоцкая СЭС, в 2017 г. - солнечная электростанция «Нива» в Астраханской области, Орлан-Гайская СЭС и Пугачевская СЭС в Саратовской области, в 2018 г. - солнечная электростанция под Самарой, Сорочинская станция, мощностью 60 МВт, и Новосергиевская станция, мощностью 45 МВт, в Оренбургской области. Две последние электростанции, ставшие самыми крупными солнечными электростанциями в России, будут экономить в год до 40 тыс. тонн условного топлива, что эквивалентно почти 500 цистернам мазута или 35 млн кубометров природного газа [7]. Одновременно ведутся исследования по использованию солнечного потенциала в северных районах страны. В 2018 г. прошли успешные испытания разработанные российски- ми учеными солнечные модули для работы в экстремальных условиях Сибири и Арктики [8]. Таким образом, можно сказать, что солнечная энергетика в стране набирает темпы роста.

Однако по развитию ветроэнергетики успехи России не столь впечатляющи. Несмотря на то, что Россия имеет самый большой в мире потенциал для развития ветряной энергетики, суммарная мощность ветряных электростанций не превышает 0,07% от мощности всех электростанций страны. Ветровые ресурсы в России сконцентрированы вдоль береговых линий, поскольку именно здесь из-за перепада температур ветры достаточно сильны и имеют устойчивый характер. Развитие ветроэнергетики целесообразно в районах Крайнего Севера, на побережье и островах северных и восточных морей от Мурманска до Находки, а также на побережье Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского морей. В последние годы ветроэнергетика получила импульс к развитию. Это демонстри- руют ежегодно проводимые Ассоциацией «НП Совет рынка» конкурсы отбора инвестиционных проектов строительства ветряных станций. Конкурсы показывают возросший интерес как отечественных, так и зарубежных инвесторов развивать возобновляемую энергетику в стране. Победители конкурса получают льготу в виде права возместить инвестированные в проект денежные средства гарантированным размером платы за произведенную электроэнергию в течение 15 лет. И развитие ветроэнергетики набирает обороты. О строительстве ветряных станций на Дальнем Востоке договорились российские и японские партнеры. Есть надежда, что в результате совместной реализации дальневосточного проекта, японская сторона поделится с российской стороной опытом участия в системе социально ответственного инвестирования в проекты охраны окружающей среды. Последние предполагают использование таких кредитнофинансовых инструментов, как зеленые кредиты, зеленые фонды частного капитала, зеленые паевые инвестиционные фонды, зеленое страхование, зеленое государственно-частное партнерство и др. [9].

В 2019 г. государственная корпорация «Росатом» и голландский производитель ветровых турбин Lagerwey планируют построить в республике Адыгее ветропарк мощностью 150 мегаватт [10]. Это будет самая большая ветроэлектростанция в России. Инвестиции в проект оцениваются в 214 млн долларов. В январе 2019 г. на оптовый рынок электроэнергии начала поступать электроэнергия Ульяновской ВЭС-2 – проект инвестиционного партнерства АО «Роснано» и финской компании Fortum. В 2019-2023 гг. ветряные станции появятся в Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Курганской областях, Пермском, Ставропольском, Краснодарском краях, Калмыкии, Ульяновске. Инвесторами проектов станут как частные компании «Т Плюс», Fortum, Enel, так и государственные – ГК «Росатом» и АО «Роснано», 100% акций которой находятся в государственной собственности. По оценкам ГК «Росатом», рынок ветро- энергетики в России к 2024 г. может составить 3,6 ГВт с оборотом около 200 млрд руб./год [11], а сама государственная корпорация в ближайшие годы планирует поставить на российский рынок порядка 600 ветроустановок мощностью 1,6 ГВт.

Экономическая целесообразность перехода на возобновляемые источники энергии (ВЭИ) позволяет сохранить топливные ресурсы страны для использования в химической и других отраслях промышленности. Стоимость энергии, производимой из возобновляемых источников, уже сегодня ниже стоимости энергии, вырабатываемой на тепло-и гидроэлектростанциях, сроки окупаемости альтернативных электростанций существенно меньше, оборудование и технологии производства энергии дешевле. Все это вместе взятое позволяет СЭС и ВЭС конкурировать с электростанциями, работающими на мазуте, угле, воде и газе.

Стратегическое развитие бизнеса в сторону его экологизации

Это направление развития бизнеса включает в себя формирование технологической инфраструктуры для переработки и утилизации отходов, предоставления страховых услуг в сфере экологической безопасности, создания эко-поселений, развития экотуризма, зеленого строительства, органического сельского хозяйства [12].

На сегодняшний день особенно острой проблемой экологизации бизнеса является проблема утилизации промышленных и бытовых отходов. По расчетам специалистов в России ежегодно образуется около 2,7 млрд тонн промышленных и 35 млн тонн твердых бытовых отходов [13]. Основную долю промышленных отходов составляют отходы от добычи и обогащения полезных ископаемых. Серьезная опасность исходит от переполненных, физически и морально устаревших хранилищ жидких радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива, выведенных из эксплуатации атомных подводных лодок. Городские свалки и полигоны, куда вывозится твердый бытовой мусор, занимают на территории страны более 40 тыс. гектаров земли. Площадь заполненных полиго- нов еще больше. Ежегодно для захоронения новых бытовых отходов отчуждается территория в 1 тыс. га. Однако лишь несколько процентов существующих полигонов отвечают санитарным требованиям. Подавляющее большинство полигонов представляют эпидемиологическую опасность, загрязняя почву, атмосферный воздух, грунтовые воды. Это говорит о несовершенстве технологий производства и нерациональном использовании отходов в качестве вторичных ресурсов. Твердые бытовые отходы содержат такие ценные компоненты, как бумага, картон, стекло, полимерные материалы, металлы. Однако в хозяйственный оборот возвращается лишь несколько процентов этих утильных фракций, а безвозвратно теряются в год 9 млн т макулатуры, 1,5 млн т черных и цветных металлов, 2 млн т полимерных материалов, 10 млн т пищевых отходов, 0,5 млн т стекла [13]. Поэтому повторное использование или возвращение в оборот отходов производства или мусора (текстиля, кожи, резины, макулатуры, стекла, бытовой и электронной техники, ртутьсодержащих ламп, металлолома, химикатов, пластмассы, древесины, строительного материала) может принести бизнесу значительный экономический эффект.

Использование реверсивной логистики

Реверсивная логистика представляет собой процесс управления движением ценностей в направлении, обратном обычному, то есть из сферы обращения и потребления в повторное использование потоков материальных ресурсов. В связи с расширением ассортимента продукции, повышением ее сложности, информированностью потребителей о появлении новых линеек продуктов реверсивная логистика приобретает все большую актуальность. Она включает в себя сбор в точках продаж (в сфере обращения товаров и услуг) и у покупателей (в сфере потребления) вышедшей из употребления, испорченной или поврежденной продукции, ее упаковки и транспортировочной тары для последующей вторичной или третичной переработки. Если полностью наладить процесс переработки этой продукции, то в дальнейшем это приведет к тому, что уже использованного металла будет применяться больше, чем имеется в богатейших месторождениях, бумаги — столько, сколько можно было бы получить из миллионов гектаров леса. Благодаря переработке отходов ценные или опасные фракции, содержащиеся в них, могут быть вновь вовлечены в производственный процесс. Сколько раз такой цикл может повторяться зависит непосредственно от вида отхода, например, макулатура как вторсырье может использоваться от 5 до 7 раз [14]. 25% бытовых отходов могут быть пущены на выработку тепловой энергии [15]. Но самое главное, это то, что такой процесс не только уменьшает затраты естественного сырья на производство готового продукта, но и значительно улучшает экологическую среду. В настоящее время в нашей стране для производства вторичного сырья используют металлический лом, отходы пищевых продуктов, банки из-под консервов, макулатуру, бутылки ПЭТ, бутылки из стекла, древесные отходы, пластик. Более чем в десяти регионах страны реализуется проект «Разделяй и умножай», цель которого - воспитание у граждан страны навыка раздельного сбора отходов. С января 2019 г. программа раздельного сбора мусора - «Два бака» - заработала в Московской области. По словам губернатора Московской области на 100%-й раздельный сбор бытовых отходов перешли жители подмосковных городов Мытищи, Дубна, Шатура [16].

Введение природоохранных инициатив на производстве

Активизация деятельности персонала предприятий и, в первую очередь, его руководства в направлении проведения природоохранных мероприятий позволит минимизировать «экологические выплаты», улучшит имидж компаний, расширит круг потребителей путем повышения рейтинга предприятий по критериям экологической ответственности. В качестве природоохранных инициатив на производстве следует назвать использование технологий

«замкнутого цикла» и ресурсосбережение, что особенно важно для невозобновляемых природных ресурсов. Сейчас разраба- тываются технологии, которые позволяют увеличить глубину переработки нефти. Это является весьма актуальной задачей, так как в настоящее время глубина переработки нефти в России составляет 74%, в то время как в США – 96%, Западной Европе – 85% [17]. В 2016 г. впервые в России на нефтеперерабатывающем заводе в Нижнекамске (республика Татарстан) был прекращен выпуск мазута – смеси тяжелых остатков, получаемых после отгонки из нефти ценных нефтепродуктов – бензина, керосина, газойля. Глубина переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске составила 99,2%, а выход светлых фракций переработки нефти достиг 87% [18].

В качестве экологически ориентированной технологии организации операционной деятельности следует также назвать сокращение в цепях поставок материальных ресурсов и готовой продукции коли- создания стоимости товаров. Это связано с тем, что наличие значительного числа посредников между поставщиком, непосред- ственным производителем и конечным потребителем товаров и услуг оказывает негативное влияние на состояние окружающей среды.

Таким образом, очевидно, что «зеленая» экономика, как составной элемент концепции устойчивого развития, обладает значительным потенциалом. На уровне корпоративного сектора существует достаточно возможностей для перехода к ресурсоэффективным и энергосберегающим бизнес-моделям. Важен и тот факт, что часть рассмотренных выше направлений по «озеленению» сферы производства не предусматривает значительных инвестиций для их применения. А значит «зеленая» экономика, основанная на эффективной энергетике, утилизации отходов, чистых технологиях, может стать одним из направлений прорывного развития России в ближайшие годы.

чества звеньев, участвующих в процессе

Список литературы Зеленая экономика: новый вектор государственно-частного партнерства в прорывном развитии России

- Кужелев Е.Д. Зеленая экономика как фактор устойчивого развития экологической безопасности в современном мире / Е.Д. Кужелев // Национальная безопасность и стратегическое планирование. 2014. №2 (6). С. 103-106. URL: http://to-future.ru/wp-content/uploads/2014/07/НБиСП_№06.pdf (дата обращения: 25.12.2018).

- Крючкова О.М., Гузенко А.Д. «Зеленая экономика» как элемент устойчивого развития: современное развитие и перспективы // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 35. С. 44-48. URL: http://e-koncept.ru/2016/56730.htm (дата обращения: 09.01.2019).

- Экологическая доктрина Российской Федерации. Одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации 31 августа 2002 г. № 1225-р. URL: http://docs.cntd.ru/document/901826347 (дата обращения: 27.12.2018).

- Будущее, которого мы хотим. Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию. Рио+20. URL: https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_russian.pdf.pdf (дата обращения: 26.12.2018).

- Солнечная энергетика России: перспективы и проблемы развития. URL: https://gisee.ru/articles/solar-energy/24510/ (дата обращения: 10.01.2019).