Землетрясения и геомагнитные возмущения

Автор: Гульельми А.В., Клайн Б.И., Куражковская Н.А.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 4 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме связи землетрясений с геомагнитными явлениями. Экспериментальное исследование произведено методом, в основе которого лежит, во-первых, выделение экстремально спокойных и возмущенных периодов в состоянии геомагнитного поля и, во-вторых, описание сейсмической активности с помощью индекса, названного авторами глобальной суточной магнитудой (GDM). Путем анализа каталога землетрясений NEIC Геологической службы США за 20-летний период с 1980 по 1999 г. показано, что планетарная активность землетрясений в экстремально спокойных геомагнитных условиях заметно выше, чем в возмущенных условиях. Обнаруженная тенденция к повышению сейсмической активности в экстремально геомагнитно-спокойные периоды косвенно подтверждается анализом 35 землетрясений с магнитудой 8 и выше, произошедших в 1980-2019 гг. Удалось обнаружить, что в экстремально спокойных геомагнитных условиях заметно повышена вероятность возникновения сильных землетрясений. Результат качественно подтверждает предположение об изменении режима сейсмической активности вследствие воздействия переменных магнитных полей на пластичность горных пород.

Сейсмология, геомагнетизм, закон гутенберга, рихтера, магнитные бури, магнитопластичность, ансамбль землетрясений, статистическая сумма, энтропия

Короткий адрес: https://sciup.org/142225931

IDR: 142225931 | УДК: 550.3, | DOI: 10.12737/szf-64202012

Текст научной статьи Землетрясения и геомагнитные возмущения

Физика землетрясений зародилась сравнительно недавно (о становлении современной сейсмологии см. в работах [Davison, 1927; Гульельми, 2017; Гулье-льми, Завьялов, 2018]). Будучи вначале наукой сугубо эмпирической, по мере развития она обогатилась понятийным аппаратом, теоретическими моделями и концептуальными представлениями. Вскоре встал вопрос о возможном существовании внешних факторов, которые влияют на вероятность разрыва сплошности горных пород, приводящего к землетрясению. В контексте нашей статьи будет уместно указать на пионерную работу [Орлов, 1887]. В ней высказана идея о связи землетрясений с геомагнитными явлениями (см. также [Mascart, 1887; Bauer 1906]). Вопрос о влиянии геомагнитных возмущений на активность землетрясений до сих пор вызывает споры (см., например, работы [Бучаченко, 2019 Гульельми, 2019, 2020] и указанную в них литературу). Мы попытаемся внести некоторую ясность в указанный вопрос, используя наработки, представленные в недавно опубликованных статьях [Гульельми, Клайн, 2020; Куражковская, 2020].

В работе [Куражковская, 2020] для характеристики экстремальных состояний глобальной возму-щенности магнитосферы (спокойные и возмущенные периоды) использовалось количество магнитно- спокойных (Nq) и магнитно-возмущенных дней (Nd). Выделенные ряды Nq- и Nd-дней, характеризующие состояние геомагнитного поля, будем условно называть Q- и D-периодами соответственно (от слов quiet и disturbed). В работе [Куражковская, 2020] обнаружен ряд интересных закономерностей динамики околоземной космической среды в цикле солнечной активности. Нам представляется, что предложенная методика выделения Q- и D-периодов может быть использована также для изучения тонких эффектов взаимодействия плазменных оболочек планеты (ионосферы и магнитосферы) с атмосферой, литосферой и техносферой.

В данной работе мы сосредоточим внимание на сейсмической активности литосферы. Для количественного описания сейсмичности мы выберем глобальную суточную магнитуду землетрясений M g (global daily magnitude, GDM), введенную в работе [Гульельми, Клайн, 2020] :

M = 11n g β

Z H j exP ( в M j )

Z H j

Здесь β=(3/2)ln10;

j

=1, 2, 3, … нумерует землетрясения, зарегистрированные в каталоге в течение календарных суток;

M

j

— магнитуда землетрясения с номером

j

, указанная в каталоге. Символ Хэвисайда

H

j

принимает значения 0, если

M

j

В данной работе мы попытаемся ответить на вопрос о том, существует ли статистически значимое различие глобальной сейсмичности в экстремально спокойных и возмущенных геомагнитных условиях. Полученные результаты будут рассмотрены в свете других работ на данную тему.

ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

Для экспериментального исследования связи землетрясений с геомагнитной активностью использованы базы данных, сформированные при выполнении работ [Guglielmi, Klain, 2019; Гульельми, Клайн, 2020; Куражковская, 2020]. Информация о землетрясениях представлена в виде ряда 7300 значений GDM, вычисленных по формуле (1) за 20-летний период с 1980 по 1999 г. по данным мирового каталога землетрясений NEIC Геологической службы США []. Мы обнаружили, что представительная часть распределения событий по величине Mg удовлетворяет закону Гутенберга—Рихтера [Касахара, 1985] в следующей форме [Гульельми, Клайн, 2020]:

log v = a - bM£ . (2)

Здесь a =8.9, b =1.1, ν — частота событий (под событием понимаются календарные сутки с данным значением GDM).

Формирование Q- и D-периодов производилось по методике, предложенной в работе [Куражков-ская, 2020]. Исходный материал в виде сумм ΣKp суточных значений индекса Kp заимствован с сайта [] Мирового центра данных по геомагнетизму, Киото. Q-период представлен упорядоченным рядом дней с ΣKp<5, а D-период — упорядоченным рядом дней с ΣKp >25. На интервале с 1980 по 1999 г. накоплено 263 Q-дня и 1918 D-дней. Каждому дню соответствует определенное значение глобальной суточной магнитуды Mg.

В ходе выполнения настоящей работы база данных пополнилась: ряды значений M g. для Q- и D-дней были продолжены до 2019 г. Однако здесь мы ограничимся анализом интервала 1980–1999 гг., поскольку массив данных, отобранных для статистического исследования, должен быть не только по возможности большим, но и достаточно однородным. Мы заметили, что на 40-летнем интервале второе условие нарушается, а именно, после 2000 г. начинают проявляться долговременные тренды в сейсмической и геомагнитной активности. Общая тенденция, судя по всему связанная с неравномерностью 11-летней солнечной цикличности, состоит в том, что некоторое уменьшение геомагнитной активности сопровождается заметным возрастанием активности землетрясений.

Нам нужно ответить на два вопроса: отличается ли распределение событий по M g в Q-период от распределения в D-период и если отличие существует, то в чем оно проявляется. Под событием мы понимаем календарные сутки с определенным значением M g .

Таким образом, нам предстоит выяснить связь между двумя различными объектами, один из которых представлен количественно ( M g ), а второй лишь качественно (Q, D). Теория вероятностей и математическая статистика предоставляют широкий набор средств для количественной оценки связи между объектами такого рода. Вначале мы сделали оценку эмпирического корреляционного отношения [Ван дер Варден, 1960] . Указанное отношение не превышает 0.2, что не позволяет сделать вывод о существовании искомой связи на статистически значимом уровне. Затем мы применили критерий Колмогорова — Смирнова [Четыркин, Калихман, 1982] . Это непараметрический критерий, так что его вполне можно применить к найденным нами распределениям, которые не являются нормальными. Оказалось, что гипотеза о принадлежности двух наших выборочных распределений к одной и той же генеральной совокупности должна быть отвергнута с вероятностью ошибки не более 0.05.

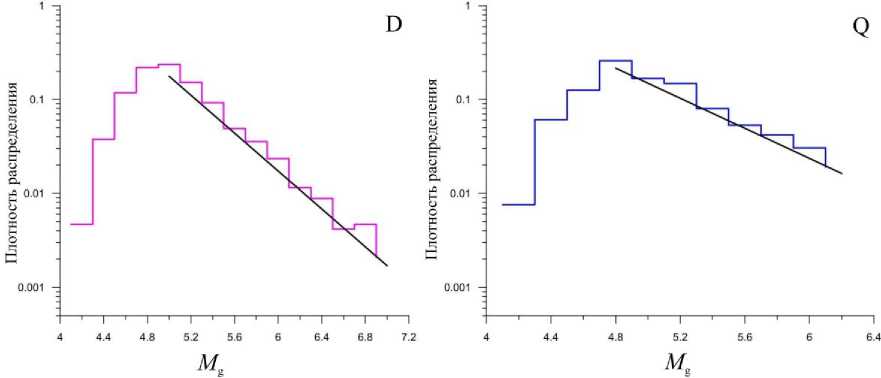

Итак, различие, по-видимому, существует, но в чем конкретно оно проявляется? Рассмотрим рис. 1. На нем показаны плотности распределения событий по M g для D-периода (левая панель) и Q-периода (правая панель). Прямые линии аппроксимируют представительные части распределений в соответствии с формулой (2): для D-периода a =4.28, b =1.0; для Q-периода a =3.17, b =0.8.

Особый интерес для нас представляют наклоны b прямых линий. Стандартная ошибка оценки наклона прямых линий σ=±0.04. Разность наклонов составляет Δ b =0.2, что заметно превышает 3σ. Известное правило трех сигм выполнено, поэтому можно достаточно уверенно утверждать, что планетарная актив-

Рис. 1 . Плотность распределения событий по M g в возмущенных (левая панель) и в спокойных (правая панель) геомагнитных условиях

ность землетрясений, характеризуемая параметром M g , в экстремально спокойных геомагнитных условиях заметно выше, чем в возмущенных условиях. Отметим, что заметное понижение b с течением времени иногда рассматривается как один из прогностических признаков сильного землетрясения [Mogi, 1985; Соболев, 1993] .

Найденная нами тенденция к повышению сейсмической активности в экстремально спокойных геомагнитных условиях косвенно подтверждается анализом 35 землетрясений с магнитудой M =8 и выше, произошедших в 1980–2019 гг. Оказалось, что эмпирическая вероятность землетрясения с M ≥8 в Q-день примерно в два раза выше, чем в любой другой день. Соответствующие величины равны (4±0.6)·10–3 и (2±0.2)·10–3. Различие между средними значениями превышает 2σ. Можно считать различие достоверным с вероятностью 95 %.

ОБСУЖДЕНИЕ

В сейсмоэлектродинамике сложилось два направления исследований, которые можно условно назвать теоретическим и эмпирическим. Для теоретического направления характерно то, что преобразование механической энергии горных пород в энергию электромагнитного поля рассматривается на основе тех или иных физических механизмов, например пьезомагнитного [Калашников, Капица, 1952; Nagata, 1970] , индукционного [Eleman, 1966] и инерционного [Guglielmi, 1992] . Теория предсказывает возбуждение весьма слабых сейсмомагнитных сигналов, которые довольно трудно обнаружить на фоне инструментальных, космических и техногенных помех. О методах подавления помех подробно написано в обзоре [Гульельми, 2007] .

Эмпирический подход, к которому относится представленная нами работа, характеризуется направленностью на поиск опытным путем динамических воздействий электромагнитных полей на горные породы в естественном залегании. Прочные физико-математические основы для такого поиска, вообще говоря, пока отсутствуют, однако имеется богатый опыт наблюдения корреляционных связей между землетрясениями и сопутствующими геомагнитными и солнечными явлениями (см. недавние исследования связей такого рода [Atmospheric and ionospheric electromagnetic phenomena…, 1999; Соболев и др., 2001; Hattori, 2004; Собисевич и др., 2010; Тарасов, 2010; Страхов, Савин, 2013; Гулье-льми, Клайн, 2020; Соболев и др., 2020]).

Ранее было известно два подхода к поиску механизмов воздействия электромагнитного поля на динамику горных пород. Один базируется на представлении о силовом [Гульельми, 1992] , а другой — о тепловом [Файнберг и др., 2004] эффекте переменного электромагнитного поля. Результаты расчетов не дают оснований полагать, что силовое и тепловое воздействие электромагнитного поля играет какую-либо роль в динамике литосферы. Недавно была выдвинута гипотеза о том, что под действием переменного магнитного поля изменяется пластичность горных пород и это приводит к заметному изменению режима сейсмической активности [Бу-чаченко, 2019] . Теория [Бучаченко, 2019] предсказывает в том числе активизацию сильных землетрясений при низкой геомагнитной активности. Результаты нашего исследования качественно подтверждают это предсказание.

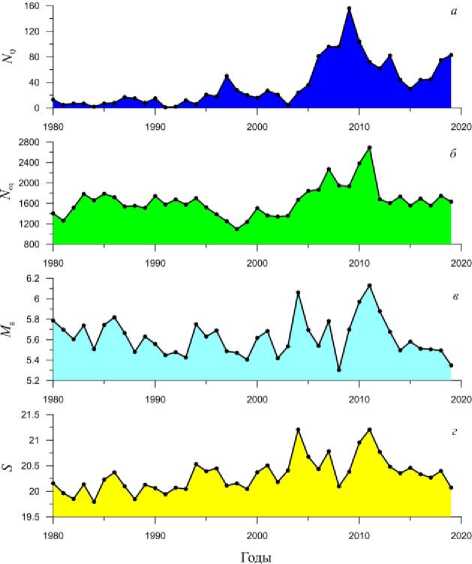

В заключение данного раздела статьи приведем рис. 2. На панелях представлена долговременная эволюция следующих параметров (сверху вниз): годового количества N Q экстремально спокойных дней [Куражковская, 2020] , годового количества N eq землетрясений с магнитудой M ≥5, годовой величины GDM ( M g ) и годовой энтропии S :

5 = In Z + n < M > , (3) где Z = ^ H y exp ( - q M, ) — статистическая сумма в ансамбле землетрясений, < M >=-д ln Z / d q [Гульельми, Клайн, 2020] .

Эволюция указанных параметров довольно интересна. Значительное повышение N Q во второй половине 40-летнего интервала, несомненно, связано

Рис. 2 . Долговременная вариация геофизических параметров, характеризующих геомагнитную и сейсмическую активность: N Q — годовое количество экстремально спокойных дней [Куражковская, 2020] ( а ); N eq — годовое количество землетрясений с магнитудой М ≥5 ( б ); M g — годовая величина GDM ( в ); S — годовая энтропия ( г )

с неравномерностью солнечных циклов Швабе— Вольфа, о чем мы уже упоминали в предыдущем разделе статьи. Особого внимания заслуживает вариация N eq : видно, что значительное повышение количества экстремально спокойных дней после 2004 г. сопровождается явным повышением сейсмической активности. Это вполне согласуется как с предсказанием, сделанным в работе [Бучаченко, 2019] , так и с результатом анализа, представленным в предыдущем разделе статьи. Сопоставление вариаций приведенных здесь параметров требует дополнительного анализа. Иногда в подобных случаях указывают коэффициенты парной корреляции R . Кросс-корреляционный анализ показал, что, например, для пары ( N Q , N eq ) R =0.75. Для пар параметров ( N Q , M g ) и ( N Q , S ) R =0.70. Казалось бы, величина R количественно подтверждает визуальное впечатление о связи между перечисленными парами параметров, однако коэффициент корреляции сам по себе мало о чем говорит. Мы не считаем, что величина R достаточно точно отражает связь между параметрами. В самом деле, вариация GDM вызвана не только экзогенными триггерами, но и мощными эндогенными процессами, приводящими к землетрясениям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Метод выделения экстремально спокойных и возмущенных периодов в состоянии магнитосферы, предложенный в работе [Куражковская, 2020] , был применен для сравнительного анализа распределения землетрясений по величине глобальной суточной магнитуды в указанные периоды. Удалось обна-

А.V. Guglielmi, B.I. Klain, N.A. Kurazhkovskaya ружить, что в экстремально спокойных геомагнитных условиях заметно повышена вероятность возникновения сильных землетрясений. Результат качественно подтверждает предсказание, сделанное в работе [Бучаченко, 2019] на основе физико-химических представлений об изменении пластичности твердых тел под действием переменных магнитных полей.

Выражаем благодарность А.Л. Бучаченко, обсуждение с которым проблем магнитопластичности во многом способствовало появлению данной работы. Мы искренне признательны А.Д. Завьялову, О.Д. Зотову и А.С. Потапову за интерес к работе и ценные замечания. Работа выполнена при финансовой поддержке проекта Министерства образования и науки РФ КП19-270 «Вопросы происхождения и эволюции Вселенной с применением методов наземных наблюдений и космических исследований» (проект 28 П) в рамках государственного задания Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, проекта РФФИ 18-05-00096, а также госзадания № 01442014-00116 Геофизической обсерватории «Борок» ИФЗ РАН.

Список литературы Землетрясения и геомагнитные возмущения

- Бучаченко А.Л. Микроволновoе стимулирование дислокаций и магнитный контроль очага землетрясения // УФН. 2019. Т. 189. С. 47-54. DOI: 10.3367/UFNr.2018.03.038301

- Ван дер Варден Б.Л. Математическая статистика. М.: Издательство иностранной литературы, 1960. 434 с.

- Гульельми А.В. Пондеромоторные силы в коре и в магнитосфере Земли // Физика Земли. 1992. № 7. С. 35-39.

- Гульельми А.В. Ультранизкочастотные электромагнитные волны в коре и в магнитосфере Земли // УФН. 2007. Т. 177, № 12. С. 1257-1276. 10.3367/UFNr. 0177.200712a.1257. DOI: 10.3367/UFNr.0177.200712a.1257

- Гульельми А.В. Закон Омори (из истории геофизики) // УФН. 2017. Т. 187, № 3. С. 343-348. 10.3367/UFNr. 2017.01.038039. DOI: 10.3367/UFNr.2017.01.038039

- Гульельми А.В. История становления сейсмоэлектродинамики // Наука и технологические разработки. 2019. Т. 98, № 1. С. 5-20.

- DOI: 10.21455/std2019.1-1

- Гульельми А.В. О связи между землетрясениями и геомагнитными возмущениями // Геофизические исследования. 2020. Т. 21, № 2. С. 79-84.

- DOI: 10.21455/gr2020.2-6

- Гульельми А.В., Завьялов А.Д. Закон Омори: к 150-лет-нему юбилею Фусакичи Омори // Вулканология и сейсмология. 2018. № 5. С. 67-72.

- DOI: 10.1134/S0203030618050048

- Гульельми А.В., Клайн Б.И. О воздействии Солнца на сейсмичность Земли // Солнечно-земная физика. 2020. Т. 6, № 1. С. 51-62.

- DOI: 10.12737/szf-61202010

- Калашников А.Г., Капица С.П. Магнитная восприимчивость горных пород при упругих напряжениях // Докл. АН СССР. 1952. Т. 86, № 3. С. 521-523.

- Касахара К. Механика землетрясений. М.: Мир, 1985. 264 с.

- Куражковская Н.А. Глобальная возмущенность магнитосферы Земли и ее связь с космической погодой. Солнечно-земная физика. 2020. Т. 6, № 1. С. 51-62.

- DOI: 10.12737/szf-61202005

- Орлов А.П. Землетрясения и их соотношения с другими явлениями природы. Казань, 1887. 170 с.

- Собисевич Л.Е., Канониди К.Х., Собисевич А.Л. Наблюдения УНЧ геомагнитных возмущений, отражающих процессы подготовки и развития цунамигенных землетрясений // Докл. РАН. 2010. Т. 435, № 4. С. 1-6.

- Соболев Г.А. Основы прогноза землетрясений. М.: Наука, 1993. 312 с.

- Соболев Г.А., Закржевская Н.А., Харин Е.П. О связи сейсмичности с магнитными бурями // Физика Земли. 2001. № 11. С. 62-72.

- Соболев Г.А., Закржевская Н.А., Мигунов И.Н. и др. Влияние магнитных бурь на низкочастотный сейсмический шум // Физика Земли. 2020. № 3. С. 3-28. 10.31857/ S0002333720030096.

- DOI: 10.31857/S0002333720030096

- Страхов В.Н., Савин М.Г. Об управлении сейсмической активностью // Геофизический журнал. 2013. Т. 35, № 6. С. 3-9.

- Тарасов Н.Т. Влияние сильных электромагнитных полей на скорость сейсмотектонических деформаций // Докл. РАН. 2010. Т. 433:5. С. 689-692.

- DOI: 10.1134/s1028334x10080210

- Файнберг Э.Б., Авагимов A.A., Зейгарник В.А., Васильева Т.А. Генерация тепловых потоков в недрах Земли мировыми геомагнитными бурями // Физика Земли. 2004. № 4. С. 54-62.

- Четыркин Е.М., Калихман И.Л. Вероятность и статистика. М.: Финансы и статистика, 1982. 319 с.

- Atmospheric and Ionospheric Electromagnetic Phenomena Associated with Earthquakes. Tokyo: Terra Scientific Publishing Company, 1999. 996 p.

- Bauer L.A. Magnetograph records of earthquakes with special reference to the San Francisco earthquake of April 18, 1906 // Terrestrial Magnetism and Atmospheric Electricity. 1906. V. XI. P. 135-144.

- DOI: 10.1029/TE011i003p00135

- Davison Ch. The Founders of Seismology. Cambridge: University Press, 1927. P. 203-223.

- Eleman F. The response of magnetic instruments to earthquake waves // J. Geomag. Geoelectr. 1966. V. 18, N l. P.43-72.

- DOI: 10.5636/jgg.18.43

- Guglielmi A.V. Elastomagnetic waves in a porous medium // Physica Scripta. 1992. V. 46. P. 433-434.

- Guglielmi A.V., Klain B.I. Global magnitude of the earthquakes // Arxiv. 2019. Arxiv:1909.00879v1. https:// href='contents.asp?titleid=842' title='Physica A: Statistical Mechanics and its Applications'>Arxiv.org/ abs/1909.00879v1 (дата обращения 6 июня 2020 г.).

- Hattori K. ULF Geomagnetic changes associated with large earthquakes // TAO. 2004. V. 15, N 3. P. 329-360.

- Mascart M. Sur les effets magnetiques des tremblements de terre // C.R. Acad. Sci., Paris, 1887. V. CLV. P. 607-608.

- Mogi K. Earthquake prediction. Tokio: Academic Press, 1985. 355 p.

- Nagata T. Basic magnetic properties of rocks under the effect of mechanical stresses // Tectonophysics. 1970. V. 9, N 2-3. P. 167-195.

- URL: http://swdcwww.kugi.kyoto-u.ac.jp/index.html (дата обращения 30 января 2020 г.)

- URL: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes (дата обращения 12 марта 2020 г.)