Земноводные (Amphibia) Саратовской области: история, состояние и перспективы исследований

Автор: Файзулин А.И.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Статья в выпуске: 3 т.33, 2024 года.

Бесплатный доступ

Приведены данные по истории изучения фауны и экологии амфибий Саратовской области. В настоящее время таксономический состав Amphibia включает 11 видов. Рассматриваются данные об обитании травяной, съедобной и прудовой лягушек, а также двух видов хвостатых земноводных. На территории региона необходимы исследования распространения зеленых лягушек, также трофических связей и паразитофауны амфибий.

Земноводные, amphibia, саратовская область, фауна, экология, история изучения

Короткий адрес: https://sciup.org/148330451

IDR: 148330451 | УДК: 597.6(470.44) | DOI: 10.24412/2073-1035-2024-33-3-21-44

Текст научной статьи Земноводные (Amphibia) Саратовской области: история, состояние и перспективы исследований

Саратовская область – уникальный регион, территории которого относятся к бассейнам нескольких крупных рек: р. Дон (в западной части), р. Волги, а в ее левобережной части и на юго-востоке – частично к бассейну р. Урал. Данные по исследованию амфибий региона представлены в монографии и публикациях В.И. Гаранина (Гаранин, 1983; Garanin, 2000; Гаранин, Бакиев, 2004). Очерк истории изучения земноводных дан в статье Г.В. Шляхтина и соавторов «История и основные направления изучения герпетофауны севера Нижнего Поволжья (к 105-летию кафедры морфологии и экологии животных Саратовского государственного университета)» (2014б). Позднее отдельные данные по истории изучения приводятся в работах «Земноводные Среднего Поволжья: фауна и экология» (Файзулин, 2019, 2022), а также «Земноводные и пресмыкающиеся Волжского бассейна: история изучения, библиография» (Бакиев и др., 2020). Оригинальные и современные названия земноводных представлены в табл. 1.1

Амфибии для сопредельных регионов отмечены в дневниковых записях и сочинениях П.С. Палласа (Pallas, 1771, 1776), а также в работах участников экспедиций И.П. Фалька (Falk, 1786) и И.И. Георги (Georgi, 1801). В частности, И.Г. Георги отмечал «водяную лягушку», видимо, называя так озерную лягушку, «…по Волге вниз от Казани, а также по [р.] Самаре и Уралу …» (Никольский, 1918, с. 122). По первоначальному плану академические экспедиции должны

были проходить через г. Саратов. Однако маршрут П.С. Палласа практически не затрагивал территории Саратовской области, пройдя только в 1769 году по сопредельным регионам, где были описаны некоторые виды амфибий (Паллас, 1773). Полученные П.С. Палласом сведения представлены в третьем томе сводки «Zoographia Rosso-Asiatica» (Pallas, 1814).

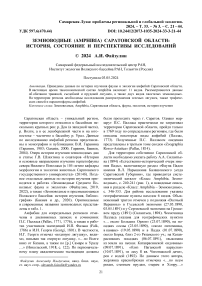

Для территории собственно Саратовской области необходимо указать работу А.А. Силантьева (1894) «Естественно-исторический очерк имения Пады», включающую раздел «Фауна Падов имения В.Л. Нарышкина Балашовского уезда Саратовской Губернии», где приводится систематический каталог «Класс: Amphibia. Земноводные», с. 240-241 (рис. 1), и повидовые описания в разделе «Класс: Amphibia – Земноводные», с. 346-353. Для района исследования указаны географические пункты находок 6 видов. Обыкновенный тритон отмечен у подножия «Волчьей Вершины» в Гусевской экономии (27.05.1890, 03.05.1891) и у Сергиевской экономии на Гроше-вом пруду (1891) (Силантьев, 1894). Чесночница Палласа указана для географических пунктов «… около Больших Орлов» (23.07.1890), на посадках сосны (23.05.1890), «около питомника, в канаве» (19.05.1890) и в Падах (01.07.1890), около Борка, близ 2-го Рязанского уч.; на Катав-расинских посадках (06.07.1891), «выкопана из земли на песках Катаврасинской ендовины» (09.07.1891), «близ Паганской караулки» (10.07.1891), «в лесу 8 кв. Чигонакской дачи», ров с водой (1892). По данным этого автора, жерлянка краснобрюхая отмечена «…по всем рекам, степным прудам, озерам и Хопру…»

(с. 349), «… на мокрых солонцах между Грошевым и Кривыми прудами в Сергиевской Экономии». Весенняя деятельность в первых числах апреля (7.04.1891), иногда в конце марта. Указанный для Саратовской области А.А. Силантье-

вым вид « Rana esculenta » (Силантьев, 1894: 241, 350) обычно рассматривается как озерная лягушка (Файзулин, 2019).

Таблица 1

Современные названия таксонов и синонимы амфибий Саратовской области Current names of taxa and synonyms of amphibians of the Saratov region

|

Современное название таксона |

Употребляемые ранее названия земноводных |

|

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) |

Molge vulgaris – Положенцев, 1937: 99 Triton taeniatus – Силантьев, 1894: 240; Силантьев, 1894: 346 Triturus vulgaris – Гаранин, 1983: 37; Завьялов, Табачишин, 1998: 184; Кузьмин, 1999: 98; Kuzmin, 1999: 55; Garanin, 2000: 88; Шляхтин и др., 2005в: 10 Molge vulgaris vulgaris – Никольский, 1918: 224 |

|

Bombina bombina (Linnaeus, 1761) |

Bombinator igneus – Силантьев, 1894: 241; Силантьев, 1894: 348; Лавров, 1908: 3; Мейснер, 1908: 54; Бенинг, 1913б: 33; Бенинг, 1913б: 34; Бенинг, 1913б: 53; Бенинг, 1914: 26; Бенинг, 1914: 28; Мейснер, 1907: 21; Мейснер, 1907: 33; Мейснер, 1908: 36 Bombina bombinator – Бажанов, 1930: 69 |

|

Pelobates vespertinus (Pallas, 1771) |

Pelobates fuscus – Силантьев, 1894: 240; Силантьев, 1894: 347; Лавров, 1908: 3; Мейснер, 1908: 29; Мейснер, 1908: 54; Никольский, 1918: 153; Гаранин, 1983: 46; Завьялов, Табачишин, 1998: 184; Кузьмин, 1999: 139; Garanin, 2000: 96; Шляхтин, Сторожилова, 2003: 137; Шляхтин и др., 2005в: 21; Faizulin, 2010: 12; Кузьмин, 2012: 117; Та-бачишин и др., 2012: 164 Pelobates fuscus vespertinus – Кузьмин, 2012: 119 |

|

Bufotes viridis (Laurenti, 1768) |

Bufo viridis – Гаранин, 1983: 50; Завьялов, Табачишин, 1998: 184; Кузьмин, 1999: 162; Garanin, 2000: 103; Шляхтин и др., 2005в: 25; Кузьмин, Семенов, 2006: 24; Faizulin, 2010: 12 Bufo variabilis – Силантьев, 1894: 241; Силантьев, 1894: 350 Pseudepidalea viridis – Дунаев, Орлова, 2012: 66; Гришуткин и др., 2013 |

|

Bufotes sitibundus (Pallas, 1771) |

Bufo viridis – Бажанов, 1930: 69; Шляхтин и др., 2005в: 25; Faizulin, 2010: 12 Bufo variabilis – Силантьев, 1894: 241; Силантьев, 1894: 350; Stoeck et al., 2006: 667 Bufo variabilis – Силантьев, 1894: 241; Силантьев, 1894: 350 |

|

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) |

Rana ridibunda – Georgi, 1801: 1871; Бажанов, 1930: 69; Гаранин, 1983: 57; Завьялов, Табачишин, 1998: 184; Garanin, 2000: 107; Шлях-тин и др., 2005в: 32; Кузьмин, Семенов, 2006: 33; Faizulin, 2010: 12; Табачишин и др., 2012: 164 Rana esculenta – Силантьев, 1894: 241; Силантьев, 1894: 350; Мейснер, 1907: 15; Мейснер, 1907: 20; Мейснер, 1907: 21; Мейснер, 1907: 22; Мейснер, 1907: 25; Мейснер, 1907: 27; Мейснер, 1907: 33; Мейснер, 1907: 34; Мейснер, 1907: 36; Лавров, 1908: 3; Лавров, 1908: 78; Мейснер, 1908: 29; Мейснер, 1908: 34; Мейснер, 1908: 36; Бенинг, 1913б: 33; Бенинг, 1913б: 34; Бенинг, 1913б: 53; Бенинг, 1914: 26; Бенинг, 1914: 27; Бенинг, 1914: 28; Бенинг, 1914: 29; Никольский, 1918: 14 Rana esculenta ridibunda – Никольский, 1918: 32 |

|

Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) |

Rana lessonae – Шляхтин и др., 2005в: 35 |

|

Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) |

Rana esculenta – Шляхтин и др., 2005в: 37 |

|

Rana arvalis Nilsson, 1842 |

Rana arvalis ( oxyrrhina ) – Силантьев, 1894: 350 Rana temporaria – Мейснер, 1907: 13; Лавров, 1908: 3; Лавров, 1908: 78; Мейснер, 1908: 54; Бенинг, 1914: 29 |

Видимо, таксономический состав требует уточнения с учетом находок прудовых лягушек в пойме р. Хопер, «в большом водоеме Сомов-ский» и в «нескольких небольших озерах в окрестностях хутора Аброскинский» (Лада и др.,

2016). Вид отмечен для «Караева луга», (24.05.1891, активность с 18.04.1891, а последняя [последние встречи] 19.09.1890); встречена на «мокрых солонцах».

Классъ: Amphibia. Земноводным.

Отряды Urodela.

Сем.: Salamandrina.

Родъ r. Triton Law.

T. T. taenia his Schnd.

Отряды. Anura. ■ ?Цй< ^ '

Родь 2. Pel abates WagL 2. P. fiiscus Lavr.

— 241 —

а) ■ v.^

® Родъ 3. В о m b i n a t о r Merr.

-

3. B- igneus Laur.

-

5. R. arvalis Nils.

Сем/ Hanidae.

Родь 4. Rana Linn. 5. R. esculenta Linn.

Сем.: Bu/bnuiae.

Родъ S. 15 u f о Laur.

-

6. B. variabilis Pall.

б)

Рис. 1. Фрагмент издания «Фауна Падов имения В.Л. Нарышкина Балашовского уезда Саратовской Губернии» (Силантьев, 1894): а) с. 240, б) с. 241.

Fig. 1. The fragment from the publication «Fauna of the Pady Estate of V.L. Naryshkin in the Balashovsky County of the Saratov Province» (Silantyev, 1894): a) с. 240, b) с. 241.

Остромордая лягушка « Rana arvalis ( oxyrrhina )» встречается повсеместно около воды на заливных лугах, по берегам рек, озер, болот и степных прудов. Зеленая жаба под названием «жаба пятнистая» указывается «…из разных мест долины Хопра, из Александровской экономии (овраги, пруды и сухая степь), Гусевской экономии (Гусевка, Волчья Вершина <27.05.1890> и сухая степь) и Сергиевской экономии (Кривая Баланда, Грошев пруд <8.06.1890>, Ходов пруд <12.06.1890>)», а также «солонцы между Грошевым прудом и Кривым (10.06.1890)». Пункт «Солонцовый пруд» отмечен как место размножения зеленых лягушек и зеленой жабы (10.06.1890). Первые зеленые жабы отмечены в конце марта.

В шестом томе «Среднее и Нижнее Поволжье и Заволжье» многотомного издания «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества» кратко описана батрахофауна региона (Гаврилов, Ососков, 1901).

Земноводные, в том числе и их гельминты, изучались на базе Волжской биологической станции, основанной в 1900 году по инициативе Саратовского общества естествоиспытателей и любителей естествознания. Среди работ наиболее полная информация о земноводных и их гельминтах была представлена в отчетах Волжской биостанции за 1906 (Мейснер, 1907)

и 1907 (Лавров, 1908) годы соответственно. На станции собирались коллекционные материалы. Так, в отчете за 1906 год (Мейснер, 1907) указаны экземпляры 4 видов: обыкновенный тритон « Molge vulgaris » – для г. Саратова, пруда около вокзала железной дороги и «Саратовской губернии», без указания географического пункта; озерная лягушка « Rana esculenta » – для пунктов «Волга, Затон Тарханки» и «Волга, озерко на Зеленом о-ве»; краснобрюхая жерлянка « Bombinator igneus » и чесночница Палласа « Pelobates fuscus » (рис. 2). Экземпляр чесночницы добыт в пункте «Колодезь бл. рч. Березовки Сердобск. у. Сарат. губ.» (с. 37). Большая часть территории Сердобского уезда с 1939 г. и по настоящее время относится к Пензенской области.

В отчете за 1907 год (рис. 3) публикуется впервые сообщение о чесночнице Палласа « Pelobates fuscus », а также о бурых лягушках « Rana temporaria » и краснобрюхой жерлянке « Bombinator igneus », указана ссылка на работу В.И. Мейснера (1907). Информация о встречах земноводных на экскурсиях отмечена в «Отчетах о деятельности Волжской биологической станции» за 1906, 1907 (табл. 2), а также 1912 и 1913 годы (табл. 4) (Мейснер, 1907, 1908; Бенинг, 1913б, 1914).

МУЗЕЙ С Т А Н Ц I И

ST ATI ONS-MUSEU M.

И 0 I. Amphibia.

I I Midge vulgaris L. ^, 9. in. брачпомъ варядЬ.—Capa-товъ, прудъ около вокзала P.-У. ж. д.

-

2 . ^ въ обыкновенвоиъ пидк—Тамъ же.

— 3 „ juv, съ жабрами.—Сарат. губ.

-

2 11S Rana csculcnta L. Волга. Затопт. Тархаики. (5. VI—906.

— 141 стадш метаморфоза.—Волга, озерко па Зеленомъ о-вк Лкго 906 г.

-

3 5 Bombinator igneus Laur. - 1*. Медведица Аткарск. у.

Сарат. губ., Чемпионка.

-

4 I Pelobatcs fuscus Laur. — Колодезь бл. рч. Березовки Сердобск. у. Сарат. губ.

Рис. 2. Фрагмент с. 37 (Мейснер, 1907).Fig. 2. The fragment of p. 37 (Meisner, 1907).

V Е R Т Е В R А Т А.

Coms gobio Kessl.

*S(]iia!iu> leuciscus Heck.

Scardinius erythrophthahnns I...

79O*Abramidopsis leuckarti Heck.

Abramis sapa Pall.

*Lucioirutta leucichtys Guld

Clupea cultrivcntiis var. tschar~haiiensi>

Borodin.

Amphibia.

Rana temporaria Schn.

795 "Pelobatcs fuscus Laur.

Bombinator igneus Laur.

Мейгнеръ. 1906

Tmxbhk'i. 1904;

М.'йгит, 1906

Tmxhuko, 1904;

Мгйснгръ. 1906

Бородппъ, 1905;

Мейгиеръ, 1906

McfltaepK 1907

Мейсвгрг. 1907

Рис. 3. Фрагмент с. 54 (Мейснер, 1908).Fig. 3. The fragment of p. 54 (Meisner, 1908).

Отчет за 1907 год включен в очерк С.Д. Лаврова (1908) «Результаты исследования фауны червей реки Волги и поемных озер (Trematodes, Cestodes, Nemathelminthes и Oligachaeta». Данный отчет содержит обстоятельный анализ степени изученности гельминтов земноводных России, а также фактические данные о фауне червей амфибий – озерной лягушки и краснобрюхой жерлянки, в основном в окрестностях г. Саратова (рис. 4, табл. 3). В составе работы имеются разделы «Краткий очерк гельминтологических исследований в пределах России» (с. 7-12), таксо-

номический обзор гельминтов «О степени зараженности волжских животных (с. 13-69), с подразделом «Amphibia» (с. 78-79).

Там же указаны географические пункты находок земноводных, добытых для паразитологического анализа: озерной лягушки, указанной как « Rana esculenta », с островов Зеленый и Котлу-бань (Лавров, 1908). Отдельные данные о гельминтах земноводных указаны для географического пункта «Саратов» в работах С.В. Пигулев-ского (1944, 1945) и монографии «Гельминты амфибий фауны СССР» (Рыжиков и др., 1980).

Таблица 2

Упоминания земноводных в «Отчетах о деятельности Волжской биологической станции» за 1906 и 1907 гг. (Мейснер, 1907, 1908)

Mentions of amphibians in the «Reports on the activities of the Volga Biological station» for 1906, 1907 (Meisner, 1907, 1908)

|

Географический пункт, дата |

Оригинальное название вида |

Источник |

|

Небольшая пересыхающая западинка от оз. Щучьего по дороге к оз. Ильменю, глубина около ½ аршина (5.V.1907) |

Bombinator igneus («громадное количество») |

Мейснер, 1908: 29 |

|

Pelobates fuscus (головастики, молодые) |

Мейснер, 1908: 29 |

|

|

Rana esculenta |

Мейснер, 1908: 29 |

|

|

«Западинки на приверхи Тотинскаго острова» (13/26.V.1907) |

«головастики Ranaе» |

Мейснер, 1908: 32 |

|

Гусячье озеро (19.VII/1.VIII.1907) |

Rana esculenta («на разных стадиях громадное количество») |

Мейснер, 1908: 34 |

|

Шаталинское озеро (21.VII/3.VIII. 1907) |

Rana esculenta |

Мейснер, 1908: 34 |

|

Кривое озеро, о. Зеленый (25.VII/7.VIII.1907) |

Rana esculenta |

Мейснер, 1908: 36 |

|

Bombinator igneus |

Мейснер, 1908: 36 |

|

|

На Зеленом о-ве (31.V/13.VI.1906) |

Rana temporaria [илистое дно] |

Мейснер, 1907: 13 |

|

Русло речки Гусельки (5.VI/18.VI.1906) |

Много Rana esculenta |

Мейснер, 1907: 15 |

|

В озерке-болотце на Зеленом острове (17/30.VI.1906) |

Масса головастиков Rana esculenta |

Мейснер, 1907: 20 |

|

В нижнем (по отношению к течению реки) конце озера Бритвенного (17.VI./2.VII.1906) |

3 экз. Rana esculenta 1 экз. Bombinator igneus |

Мейснер, 1907: 21 |

|

На перекате в Чаповке, протока (21.VI./4.VII.1906) |

2 очень крупных самки Rana esculenta |

Мейснер, 1907: 22 |

|

В заливах-протоках от оз. Бритвенного (3/16.VII.1906) |

2 экз. Rana esculenta |

Мейснер, 1907: 25 |

|

Вниз городским рукавом через Ильинскую гряду до нижнего конца Казачьего о-ва, на перевал через Коренную в затон за Ильинской полузапрудой. В высыхающем болоте на левом берегу на линии выхода из затона (3/16.VII.1906) |

Rana esculenta (головастики с 4 ногами) |

Мейснер, 1907: 27 |

|

На озере Ильмень (26.VII/8.VIII.1906) |

10 Rana esculenta |

Мейснер, 1907: 33 |

|

На Кривом озере (26.VII/8.VIII.1906) |

3 Rana esculenta , 1 головастик ее же (без передних конечностей) 1 Bombinator igneus |

Мейснер, 1907: 33 |

|

В небольшом безымянном озерке на Зеленом острове среди леса (26-27.VII/7-9.VIII.1906) |

2 головастика Rana esculenta (2 пары ног) |

Мейснер, 1907: 34 |

|

По берегам Городского рукава, в озере на городских песках, левый берег (4/17.VIII.1906) |

Rana esculenta |

Мейснер, 1907: 36 |

AMPHIBIA

Fam. R a n i d a e.

Sp. 26. R a n a e s c u I e n t а и 27 R t e m p о r a r i a

|

Назван io паразитов*. |

Пхъ число. |

MbCTQ нпхождешс |

Число за* раже я выть лягу тек и |

|

Distomum varie- |

|||

|

gatum .... Distomum endo- |

116 |

in pulm |

31 |

|

lobum etD. cia-vigerum . . . |

400-500 |

intest. |

40-Ь |

|

Gorgodera Loossi Amphistomum sub- |

60 |

Vestcn urin. |

20 |

|

clavatum . . . |

2 |

iuteM. crata |

2 |

|

Strongylus auri cularis Rhabdonema ni- |

24 |

veutric., intext |

7 |

|

grovenosum . . Л ematoxys orna- |

300 |

in pulm. |

40 |

|

tus et N. com-mutatus.... |

170—180 |

intest. |

40 |

Рис. 4. Фрагмент c. 78 отчета «Результаты исследования фауны червей реки Волги и поемных озер …» (Лавров, 1908).

Fig. 4. The fragment of p. 78 from the report «Results of the study of worm fauna of the Volga River and its floodplain lakes …» (Lavrov, 1908).

Таблица 3

Упоминания гельминтов земноводных в отчете «Результаты исследования фауны червей реки Волги и поемных озер …» (Лавров, 1908)

Mentions of amphibian helminths in the report «Results of the study of worm fauna of the Volga River and its floodplain …» (Lavrov, 1908)

Примечание: * окрестности Саратова («Лавров, 1907», цит. по: Рыжиков и др., 1980).

Таблица 4

Упоминая земноводных в «Отчетах о деятельности Волжской биологической станции» за 1912 и 1913 годы (Бенинг, 1913б, 1914)

Mentioning amphibians in the «Reports on the activities of the Volga Biological station» for 1912 and 1913 (Bening, 1913b, 1914)

|

Географический пункт, дата |

Оригинальное название вида |

Источник |

|

Бритвенное озеро (12/25 апреля 1913) |

Rana esculenta |

Бенинг, 1914: 26 |

|

Bombinator igneus |

Бенинг, 1914: 26 |

|

|

Озеро на левом берегу Чаповка (5/18 мая 1913) |

Rana esculenta |

Бенинг, 1914: 27 |

|

Озерко ок. Бритвеннаго (9/22 мая 1913) |

Rana esculenta |

Бенинг, 1914: 28 |

|

Bombinator igneus |

Бенинг, 1914: 28 |

|

|

Озерца в южной части ерика на левом берегу (13/26 мая 1913) |

Rana esculenta Rana temporaria |

Бенинг, 1914: 29 |

|

Озерца у В. Чечеры (20 мая/2 июня 1913) |

Rana , larvae |

Бенинг, 1914: 30 |

|

Озерко у Н. Сазанки (левая сторона, продолговатое озеро) (28-29 мая/10-11 июня 1913) |

Rana , larvae |

Бенинг, 1914: 32 |

|

Бритвенное озеро (12/25 мая 1912) |

Rana esculenta |

Бенинг, 1913б: 33 |

|

Bombinator igneus |

Бенинг, 1913б: 33 |

|

|

Бритвенное озеро (15/28 мая 1912) |

Rana esculenta (много) |

Бенинг, 1913б: 34 |

|

Bombinator igneus (много) |

Бенинг, 1913б: 34 |

|

|

Шаталинское оз. и полои около него (29 мая /11 июня 1912) |

Rana juv. |

Бенинг, 1913б: 39 |

|

Бритвенное озеро (26 июня/9 июля 1912) |

Rana esculenta |

Бенинг, 1913б: 53 |

|

Bombinator igneus |

Бенинг, 1913б: 53 |

В очерке «Двадцать пять лет существования Волжской биологической станции», в частности, отмечается участие сотрудников станции в изучении земноводных (Бенинг, 1925): «В.И. Жадин (1918, 1920) – общее ознакомление с лимнологическими исследованиями, изучение моллюсков и сосальщиков лягушек; С.Д. Лавров (1906-1909) – изучение паразитических червей животных долины р. Волги и питания рыб, сборы птиц и участие в поездке на Камыш-Самарские озера; М.Е. Макушек (1912) – сборы эмбриологического материала по стерляди и амфибиям; С.Я. Тихенко (1903-1905) – изучение зараженности частиковой рыбы и наблюдения над паразитами

моллюсков и амфибий» (с. 23-25). В разделе «Гидробиологические работы» указывается, что «Станция в течение времени передала целому ряду специалистов свои сборы, которые в настоящее время почти все обработаны и составляют основную ее коллекцию. Таким образом, определены следующие группы растений и животных: <…> «Amphibia et Reptilia (А.M. Никольский)» (с. 32-33).

В монографии «Гельминты амфибий фауны СССР» для окрестностей Саратова (по Рыжиков и др., 1980) вид Gorgodera cygnoides (Zeder, 1800) дается с указанием ссылки на работу («Лавров, 1907», цит. по: Рыжиков и др., 1980).

В составе коллекционных материалов указываются «Amphibia и Reptilia», окрестности г. Саратова, 20 экз., формалин (с. 52). В списке публикаций отмечается, что «Наконец ряд работ посвящен паразитам амфибий, рептилий и птиц…».

Отдельные упоминания о земноводных саратовского Заволжья можно найти в работах А.Л. Бенинга (1913а, 1921) по гидрофауне р. Б. Иргиз и р. Еруслан.

Итогом дореволюционных батрахологических исследований в России является монография А.М. Никольского (1858–1942) «Фауна России и сопредельных стран: Земноводные (Amphi-bia)», в которой отражены почти все опубликованные к тому времени данные для региона, в частности, А.А. Силантьева (1894). Составленный В.С. Бажановым (1930) «Список гадов Бузулукского и Пугачевского уездов б. Самарской губ., собранных в 1928 году» содержит сведения о 5 видах бесхвостых земноводных.

В первом издании книги «Животный мир Среднего Поволжья» П.А. Положенцев (1937) приводит краткие очерки о 9 видах амфибий. Во втором издании «Животного мира Среднего Поволжья» (Положенцев, 1941) автор расширяет список земноводных, добавляя в него гребенчатого тритона. В научно-популярном очерке «Позвоночные животные родного края» указаны особенности экологии амфибий Саратовской области (Девишев, 1976).

Несколько видов гельминтов земноводных с географической привязкой «окр. г. Саратова»

упоминаются в монографии «Гельминты амфибий фауны СССР» (Рыжиков и др., 1980).

В начале 1980-х гг. В.И. Гаранин (1983) в монографии «Земноводные и пресмыкающиеся Волжско-Камского края» обобщает результаты собственных исследований и литературные данные для территории региона. Здесь приведены сведения о питании, врагах, экологической дифференциации, фенологии и границах распространения амфибий.

Следующий период исследований ознаменовался деятельностью Саратовской зоологической школы под руководством Г.В. Шляхтина, защитившего докторскую диссертацию «Экология питания и адаптивные особенности пищеварительного тракта зимоспящих позвоночных» (1987) и сформировавшего достойную плеяду учеников и соратников. Основные направления исследований – питание и трофология земноводных (Шляхтин, 1976; 1985а; 1989; Шляхтин, Табачишин, 2012, 2014), в том числе остромордой лягушки (Шляхтин и др., 2001а), краснобрюхой жерлянки (Шляхтин и др., 2009). В соавторстве выходит статья «Питание экологически близких видов амфибий – Pelobates fuscus (Laur., 1768) и Bufo viridis (Laur., 1768)» (Носова и др., 1988) и сообщение «Изменение фауны позвоночных животных как показатель состояния экосистем Волги» (Белянин и др., 1989).

Появляются публикации, посвященные сезонной динамике рациона амфибий – краснобрюхой жерлянки (Шляхтин и др., 2001г), озерной лягушки (Шляхтин, Табачишин, 2010), зеленой жабы (Шляхтин, Табачишин, 2011), а также особенностям трофики синтопических популяций Pelobates fuscus (Шляхтин и др., 2007б) и при совместном обитании с озерной лягушкой Rana ridibunda (Шляхтин, Табачишин, 2014). Изучены динамика пищевого спектра озерной лягушки Rana ridibunda на примере различных вариантов экотонных систем «вода – суша» (Шляхтин, Завьялов, 1997) и реализация трофического потенциала данного вида (Шляхтин и др., 2005а), морфология внутренних органов (Шляхтин, 1988), проведен фенетичес-кий анализ озерной лягушки (Шляхтин, 1985б).

В 1995 г. выходит статья «Особенности питания лягушки озерной в различных биотопах Саратовской области» (Красников и др., 1995).

Цикл работ по полиморфизму и изменчивости бесхвостых земноводных (Сторожилова, 1997; Сторожилова, Шляхтин, 2000; Сторожилова и др., 1998; Шляхтин, Сторожилова, 2003) завершен защитой диссертацией Д.А. Сторожило-вой (2002) «Эколого-морфологический анализ популяционной структуры и изменчивости бесхвостых амфибий (Amphibia, Anura) северной части Нижнего Поволжья».

Данные по распространению амфибий северовосточной части региона приводятся в диссертационной работе «Эколого-фаунистический анализ земноводных Среднего Поволжья и проблемы их охраны» (Файзулин, 2004).

Охране земноводных региона посвящена серия публикаций (Шляхтин и др., 1996а; 2016а; Шляхтин, Завьялов, 1996; 1998; 1999), в том числе подготовке второго (Шляхтин и др., 2006а, в) и третьего (Шляхтин и др., 2016б, в; Шляхтин, Ермохин, 2016) изданий Красной книги Саратовской области.

В 1990-е годы появляется первое издание Красной книги Саратовской области (1996), где земноводные отсутствуют. Во 2-е и 3-е издания Красной книги Саратовской области (2006, 2021) включен 1 вид – гребенчатый тритон, со статусом «3 – редкий вид; VU – уязвимый; приоритет природоохранных мер – II». «В обнаруженных местах обитания численность вида крайне низкая. <…> Основным лимитирующим фактором является разрушение местообитаний в результате хозяйственной деятельности человека и чрезмерной реакционной нагрузки» (Шляхтин, Табачишин, 2021б, с. 363).

На стр. 498 приводится «Перечень редких и уязвимых видов, не включенных в Красную книгу Саратовской области, но нуждающихся на территории области в постоянном контроле и наблюдении». Класс Земноводные, или Амфи-

бии – Amphibia представлен 10 видами: « Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758), Bombina bombina (Linnaeus, 1761), Pelobates fuscus (Laurenti, 1768), Bufo viridis Laurenti, 1768, Bufo bufo (Linnaeus, 1758), Pelophylax ridibundus Pallas, 1771, Pelophylax lessonae (Camerano, 1882), Pelophylax esculentus Linnaeus, 1758, Rana arvalis Nilsson, 1842, Rana temporaria Linnaeus, 1758» (Шляхтин, Табачишин, 2021а, с. 487).

Изданы на высоком научном уровне учебные пособия, например, «Амфибии и рептилии: Учебное пособие» (Шляхтин и др., 2005в). В 2008 году издается первая книга «Позвоночные животные» (Шляхтин и др., 2008) в серии «Биоразнообразие и охрана природы в Саратовской области: эколого-просветительская серия для населения» и в 2010 году – книга «Особо охраняемые природные территории – рефугиумы для сохранения биологического разнообразия» (Шляхтин и др., 2010).

Исследуются ландшафтно-географическое распространение амфибий (Шляхтин и др., 1996в); пространственное распределение по «фауне леса» (Шляхтин и др., 1998), экотон-ным зонам восточных склонов Приволжской возвышенности (Беляченко и др., 1998), волжским островам (Завьялов и др., 2000; Шляхтин и др., 2003) и Волгоградскому водохранилищу (Шляхтин и др., 2001б); биотопическая структура и динамика водно-наземных экотонов (Шлях-тин и др., 2014б). Публикуются материалы по экологии отдельных видов – о роли озерной лягушки в экосистемах Волгоградского водохранилища (Шляхтин и др., 2001в).

Выпускаются методические рекомендации (Ларина и др., 1986), пособия (Шляхтин, Голикова, 1986; Беляченко и др., 2014), а также даны рекомендации по мониторингу экологической нагрузки (Шляхтин и др., 1997), использованию икры и личинок в биоиндикации (Шляхтин и др., 1996б, 1997) и опыта реализации системы биологического мониторинга (Шляхтин и др., 2006б, 2007а). Рассматриваются отдельные виды антропогенного воздействия на амфибий (Шляхтин и др., 1995), например, для индикации сероводородного загрязнения (Завьялов и др., 1996) и токсикологической характеристики воздействия продуктов деструкции иприта на бесхвостых земноводных (Конешов и др., 2000).

Анализируются потребители земноводных – роль обыкновенного ужа (Шляхтин и др., 2005б) и американской норки (Беляченко и др., 2014). В питании гадюки Никольского отмечены: чесночница Палласа – весной до 52% (n=13), летом в 3% (n=3), осенью в 42,9% (n=9); озерная лягушка – единично весной в 4% (n=1) и осенью в 4,8% (n=1) от состава рациона (Табачишин и др., 2012).

В статье «Амфибии и рептилии охраняемых природных территорий Саратовской области» (Завьялов, Табачишин, 1998) авторы указывают: «На территории заказников Саратовской области отмечено 6 видов амфибий: Triturus vulgaris (L.), Bombina bombina (L.), Pelobates fuscus Laur., Bufo viridis Laur., Rana ridibunda Pall.. <…> Пока не найдены виды, имеющее ограниченное распространение в области – гребенчатый тритон ( Triturus cristatus (Laur., 1768)), серая жаба ( Bufo bufo (L., 1758)), травяная лягушка ( Rana temporaria (L., 1758))» (с. 184). Такие виды, как зеленая жаба, краснобрюхая жерлянка, чесночницы обыкновенная и озерная лягушка, с плотностью от 12-236 до 2450 особей/га, указаны как «относительно многочисленные»; обыкновенный тритон и остромордая лягушка – как «стабильные». Отмечено, что сеть ООПТ не охватывает виды, включенные в региональную Красную книгу – гребенчатого тритона, серую жабу и травяную лягушку; подчеркивается необходимость мониторинга сокращения распространения серой жабы в условиях перехода от ксерофитизации к мезофилизации степной растительности (Завьялов, Табачишин, 1998).

В сводке «The Distribution of Amphibians in the Volga-Kama Region» В.И. Гаранин (Garanin, 2000) использует собственные, в том числе и ранее опубликованные, данные, а также сообщения других исследователей по географическому распространению амфибий. Данные об амфибиях региона приводятся в монографиях в 2-х изданиях «Земноводные бывшего СССР» (Кузьмин, 1999, 2012). В монографии С.Н. Литвинчука и Л.Я. Боркина (2009) «Эволюция, систематика и распространение гребенчатых тритонов ( Triturus cristatus complex) на территории России и сопредельных стран» приведен анализ данных о распространении гребенчатого тритона в Саратовской области, в том числе экземпляр с этикеткой «Рамено» отнесен к Самарской области. Вышесказанное говорит о необходимости подтверждения находок гребенчатого тритона в регионе.

Публикуется информация о составе фауны земноводных городских территорий – Саратова (Faizulin, 2010), Аткарска, Вольска, Хвалынска, Балакова и Пугачева (Файзулин, 2019, 2022).

Опубликованы отдельные работы по таксономическому составу амфибий национальных парков «Хвалынский» (Завьялов и др., 2002; Ермаков и др., 2014; Файзулин и др., 2018а). В частности, для национального парка «Хвалынский» отмечены озерная лягушка, зеленая жаба, обыкновенная чесночница (Беляченко и др., 2016а). Там же, в долине р. Терешки, отмечено 5 видов земноводных – озерная и остромордая лягушки, обыкновенная чесночница, краснобрюхая жерлянка, зеленая жаба. Для северной части национального парка зарегистрировано 2 вида – озерная лягушка и зеленая жаба. В районе г. Хвалынска обнаружено 3 вида – озерная лягушка, зеленая жаба, обыкновенная чесночница. На остальной части национального парка для лесов различного типа и открытых пространств амфибии представлены озерной лягушкой, зеленой жабой, обыкновенной чесночницей (Беляченко и др., 2016б). Известны находки обыкновенного тритона (Г.Ф. Сулейманова, личное сообщение).

Продолжаются фаунистические исследования амфибий (Табачишин и др., 2017), в том числе изучены особенности активности озерной лягушки Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) в водоеме-охладителе Балаковской АЭС (Воронин, Ер-мохин, 2016).

Подготовлена характеристика коллекции земноводных (Шляхтин и др., 2015; Кайбелева и др., 2019).

Проводятся кариологические исследования популяций озерной лягушки (Кайбелева, 2004; Кайбелева и др., 2004; 2005; 2009; 2010), зеленой жабы (Кайбелева и др., 2006), анализуются гаплотипы чесночницы обыкновенной (Полуконова и др., 2013а, б).

Изучены особенности фенологических изменений (Yermokhin, Tabachishin, 2018), миграционной активности чесночниц (Ермохин, Табачи-шин, 2022а; Yermokhin, Tabachishin, 2022a, b, 2023), в том числе для зимовки (Yermokhin et. al., 2017), и краснобрюхой жерлянки (Yermokhin, Tabachishin, 2021a), а также получены данные по их распространению (Tabachishin, Yermokhin, 2021b). Продолжены исследования особенностей питания чесночницы (Yermokhin, Tabachishin, 2020) для р. Хопер в западной части региона. Проведены исследования холодостойкости P. fuscus , полученные результаты сравнили с данными о местонахождении вида зимой в природе (Berman et al., 2019), а также исследовано размещение в период зимовки в долине р. Медведицы (Yermokhin, Tabachishin, 2018). Изучено влияние изменений климата на разнообразие земноводных (Шляхтин и др., 2016а), в том числе на фенологические изменения чесночницы обыкновенной (Ермохин и др., 2016б) и озерной лягушки (Ермохин, Табачишин, 2022б) на зимовке и в условиях изменения климата (Yermokhin, Tabachishin, 2022b). Отмечена характеристика влияния снижения водности на структуру нерестовых сообществ земноводных (Yermokhin et al., 2018a).

Проведен анализ размерно-весовой и половой структуры популяций озерной лягушки и краснобрюхой жерлянки в пойме р. Медведицы (Ер- мохин и др., 2017б) и репродуктивных параметров самок данных видов (Ермохин и др., 2016в). Исследована морфометрическая, размерновесовая изменчивость, предложен неинвазивный метод диагностики пола сеголеток чесночницы обыкновенной (Ермохин и др., 2012) и краснобрюхой жерлянки (Ермохин, Табачишин, 2018а), а также изучены особенности динамики размеров тела и упитанности сеголетков обыкновенной чесночницы в условиях трансформации гидрологического режима пойменных озер (Ермо-хин, Табачишин, 2018б).

Дана зависимость репродуктивных параметров самок чесночницы (Ермохин, Табачишин, 2011а), краснобрюхой жерлянки и озерной лягушки от размерных и весовых характеристик (Ермохин и др., 2017б), разработаны методы оценки плодовитости (Yermokhin et al., 2016). Исследованы половая структура популяций чесночницы обыкновенной (Иванов и др., 2015), а также динамика упитанности (Ермохин и др., 2015), размерной и половой структуры сеголеток чесночницы обыкновенной (Ермохин, Табачи-шин, 2010) и в целом популяции (Ермохин и др., 2016а).

Изучена роль амфибий в переносе длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 из водных экосистем в наземные (Yermokhin et al., 2018b).

Приводятся методические работы по сравнительному анализу эффективности индексов упитанности сеголеток чесночницы обыкновенной (Ермохин и др., 2014а), сходимости результатов определения плодовитости Pelobates fuscus ( Laurenti, 1768) методами полного и частичного подсчета яиц (Ермохин и др., 2014б); публикации, посвященные фенологии нерестовых миграций (Ермохин и др., 2013; 2014в), межпопуляционным характеристикам плодовитости (Ер-мохин, Табачишин, 2012), методике учета численности амфибий (Ермохин, Табачишин, 2011б) и составу нерестовых таксоценозов бесхвостых амфибий (Ермохин и др., 2017а).

Изучены особенности репродуктивной экологии бесхвостых земноводных (Иванов и др., 2023) и фенология начала нерестовых миграций долин рек Саратовского правобережья (Ермохин, Табачишин, 2024б).

Данные о земноводных северной части региона обобщены в монографии «Земноводные Среднего Поволжья: фауна и экология» (Файзулин, 2019), позднее вышло 2-е издание, исправленное и дополненное (Файзулин, 2022).

Исследовано изменение полового диморфизма температурными условиями в период развития головастиков в нерестовом водоеме для чесночницы Палласа (Ермохин, Табачишин, 2024а)

и фенология начала нерестовых миграций бесхвостых амфибий в долинах рек Саратовского правобережья (Ермохин, Табачишин, 2024б).

Биотопическая приуроченность локальных популяций бесхвостых земноводных и тенденции изменения численности под воздействием климатических и антропогенных факторов изучены для юго-востока Саратовской области (Та-бачишин и др., 2024). Авторы отмечают, что негативные тенденции изменения численности чесночницы Палласа, жерлянки краснобрюхой, лягушки озерной (в 2-4 раза) объясняются «комплексом факторов, общих для юго-востока европейской части России», а основными факторами, влияющими на численность, являются резкое снижение водности, нестабильный гидрологический режим нерестовых водоемов в речных долинах, а также прекращение существования, разрушение и спуск прудов, использовавшихся ранее амфибиями в качестве нерестовых водоемов (Табачишин и др., 2024).

Установлено, что в Саратовской области обитает восточная форма обыкновенной чесночницы (Боркин и др., 2003; Borkin et al., 2003), за которой в настоящее время утвержден статус вида – чесночница Палласа Pelobates vespertinus (Pallas, 1771) (Litvinchuk et al., 2013; Speybroeck et al., 2020).

Таксономический анализ популяции озерной лягушки в Саратовской области по молекулярногенетическим маркерам выявил смешанную популяцию «восточной» и «западной» форм « Pelophylax cf. bedriagae + Pelophylax ridibundus » (Ермаков и др., 2014; Файзулин и др., 2018а; Ermakov et al., 2019; Litvinchuk et al., 2024). Ближайшая к Саратовской области популяция гибридогенного вида – съедобной лягушки Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) обнаружена на юге Ульяновской области, с. Вязовка, Радищевский район (Файзулин и др., 2017; Файзулин, 2024б), в 10 км севернее административной границы региона.

Необходимо уточнение таксономического статуса зеленых жаб: так, в регионе отмечены криптические формы: «западная» в правобережной части и «восточная» – в основном, в левобережной части (Файзулин и др., 2018б). Данные формы рассматриваются в качестве видов (Файзулин, 2019, 2022; Dufresnes et al., 2019;

Dufresnes, Litvinchuk, 2022) или подвидов (Speybroeck et al., 2020).

Таким образом, территория Саратовской области относится к регионам комплексного исследования фауны и экологии земноводных. Необходимо уточнение распространения амфибий, в том числе зеленых лягушек, в северо-западной части региона, а также инвентаризация таксоно-30

мического состава, в том числе с использованием фондовой коллекции Института экологии Волжского бассейна РАН (Файзулин, 2024а), и оценка численности амфибий особо охраняемых территорий. При этом требуется дальнейшее исследование гельминтов земноводных по всей террито- рии региона, начатое еще в начале XX века (Лавров, 1908); к настоящему времени локально изучен состав гельминтов у двух видов – чесночницы Палласа (Ручин и др., 2008) и краснобрюхой жерлянки (Чихляев, Файзулин, 2022).

Автор заявляет об отсутствии конфликтов интересов.

Исследования проведены по теме государственного задания «Наземные позвоночные Среднего Поволжья и сопредельных территорий и их паразитические черви: экологические, фаунистические, биологические аспекты организации и функционирования сообществ на фоне природных и антропогенных изменений» № 1023062000002-6-1.6.20;1.6.19.

Список литературы Земноводные (Amphibia) Саратовской области: история, состояние и перспективы исследований

- Бакиев А.Г., Гаранин В.И., Горелов Р.А., Кле-нина А.А. Земноводные и пресмыкающиеся Волжского бассейна: история изучения, библиография // Тольятти: Анна, 2020. 322 с.

- Бажанов В.С. Список гадов Бузулукского и Пугачевского уезда б. Самарской губ., собранных в 1928 году // Средне-Волжская краевая станция защиты растений. Бюл. за 1926-1928 гг. Самара: Средне-Волжское краевое сельхозизд-во «За сплошную коллективизацию», 1930. С. 69.

- Белянин А.Н., Шляхтин Г.В., Сонин К.А. Изменение фауны позвоночных животных как показатель состояния экосистем Волги // Экологические проблемы Волги: Тез. докл. регион. конф. Ч. 2. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. 1989. С. 152.

- Беляченко А.В., Мосолова Е.Ю., Белячен-ко А.А. Система мониторинга наземных позвоночных животных на основе создания экологического каркаса в национальном парке «Хвалынский» (Саратовская область) // Известия Самар. НЦ РАН. 2016а. Т. 18, № 2-3. С. 629-636.

- Беляченко А.В., Мосолова Е.Ю., Белячен-ко А.А. Формирование локального экологического каркаса на территории национального парка «Хва-лынский» (Саратовская Область) на основе распределения видовой плотности наземных позвоночных // Научные труды Национального парка «Хвалынский»: Мат-лы III Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Саратов-Хвалынск: Амирит, 2016б. С. 108-114.

- Беляченко А.В., Пискунов В.В., Сонин К.А., Ларионова Д.А., Тимофеева Е.Г. Структура сообществ позвоночных животных в биогеоценозах и их экотонных зонах на приволжских венцах юга Саратовской области // Вопросы биоценологии: Сб. науч. тр. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1998, с. 3-14.

- Беляченко А.В., Шляхтин Г.В., Филипье-чев А.О., Мосолова Е.Ю., Мельников Е.Ю., Ермо-хин М.В., Табачишин В.Г., Емельянов А.В. Методы количественных учетов и морфологических исследований наземных позвоночных животных: учеб. -метод. пособие. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2014. 148 с.

- Бенинг А.Л. Двадцать пять лет существования Волжской биологической станции / Сост. А.Л.Бенинг. Саратов: Сарполиграфпром, 1925. 54 с. [Тр. Сарат. об-ва естествоиспытателей и любителей естествознания. Т. 10, № 1. C.38-44].

- Бенинг А.Л. Материалы по гидрофауне придаточных систем реки Волги. I. Материалы по гидрофауне р. Б. Иргиз // Работы Волжской биол. станции. 1913а. Т. IV, № 5. С. 1-50.

- Бенинг А.Л. Материалы по гидрофауне придаточных систем реки Волги. III. Материалы по гидрофауне р. Еруслан // Работы Волжской биол. станции. 1921. Т. V, № 4-5. С. 307-308.

- Бенинг А.Л. Отчет o деятельности Волжской биологической станции за 1912 год (Работы Волжской биологической станции. Т. IV, № 2). 1913б, 89 с.

- Бенинг А.Л. Отчет о деятельности Волжской биологической станции за 1913 г. // Работы Волжской биол. станции. 1914, т. V, № 1, с. 15-71.

- Боркин Л.Я., Литвинчук С.Н., Розанов Ю.М., Халтурин М.Д., Лада Г.А., Борисовский А.Г., Мильто К.Д., Файзулин А.И. Распространение двух криптических форм обыкновенной чесночницы (Pelobates fuscus) на территории Волжского бассейна // 3-я конф. герпетологов Поволжья: Мат-лы регион. конф. Тольятти, 2003. С. 3-6.

- Воронин М.Ю., Ермохин М.В. О зимней активности озерной лягушки - Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) в водоеме-охладителе Балаковской АЭС // Соврем. герпетология. 2016. Т. 16, № 1-2. С. 61-62.

- Гаврилов Н.Г., Ососков П.А. Растительный и животный мир // Россия: Полное географическое описание нашего Отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей Т. 6. Среднее и Нижнее Поволжье и Заволжье. СПб.: Издание А.Ф. Девриена, 1901. С. 69-110.

- Гаранин В.И. Земноводные и пресмыкающиеся Волжско-Камского края. М.: Наука, 1983. 175 с.

- Гаранин В.И., Бакиев А.Г. К истории изучения низших наземных позвоночных Волжско-Камского края (1762-2000) // Бюлл. «Самарская Лука». 2004. № 14. С. 222-284.

- Девишев Р.А. Позвоночные животные родного края // Природа и люди. Саратов: Изд-во СарГУ, 1976. С. 177-200.

- Дунаев Е.А., Орлова В.Ф. Земноводные и пресмыкающиеся России. Атлас-определитель. М.: Фи-тон+, 2012. 320 с.

- Ермаков О.А., Файзулин А.И., Закс М.М., Кай-белева Э.И., Зарипова Ф.Ф. Распространение «западной» и «восточной» форм озерной лягушки Pelophylax ridibundus s. l. на территории Самарской и Саратовской областей (по данным анализа мито-хондриальной и ядерной ДНК) // Изв. Самар. НЦ РАН. 2014. Т. 16, № 5 (1). С. 409-412.

- Ермохин М.В., Иванов Г.А., Табачишин В.Г. Фенология нерестовых миграций бесхвостых амфибий в долине р. Медведица (Саратовская область) // Соврем. герпетология. 2013. Т. 13, № 3-4. С. 101-111.

- Ермохин М.В., Табачишин В.Г. Динамика размерной и половой структуры сеголеток чесночницы обыкновенной - Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) в пойме р. Медведицы // Соврем. герпетология. 2010. Т. 10, № 3-4. С. 101-108.

- Ермохин М.В., Табачишин В.Г. Динамика размеров тела и упитанности сеголетков Pelobates fuscus (Anura, Pelobatidae) в условиях трансформации гидрологического режима пойменных озер // Соврем. герпетология. 2018а. Т. 18, № 3-4. С. 101-117.

- Ермохин М.В., Табачишин В.Г. Зависимость репродуктивных показателей самок Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) от размерных и весовых характеристик // Соврем. герпетология. 2011а. Т. 11, № 1-2. С. 28-39.

- Ермохин М.В., Табачишин В.Г. Ложная весна в нерестовых миграциях чесночниц (Pelobates, Anura): распространение в Европейской части России и масштаб феномена в 2020 году // Поволжский экологич журн. 2022а, № 1. С. 3-16.

- Ермохин М.В., Табачишин В.Г. Морфометрическая характеристика Bombina bombina (Discoglossidae, Anura) в долине р. Медведица (Саратовская область) и неинвазивная диагностика пола по размерно-весовым признакам // Соврем. герпетология. 2018б. Т. 18, № 1-2. С. 27-34.

- Ермохин М.В., Табачишин В.Г. Снижение полового диморфизма метаморфов чесночницы Палласа (Pelobates vespertinus: Anura, Pelobatidae) при развитии головастиков в перегретом водоеме // Поволжский экологич. журн. 2024а, № 3. С. 304-322.

- Ермохин М.В., Табачишин В.Г. Сравнительная характеристика плодовитости самок Pelobates fuscus (Pallas, 1771) в различных популяциях долины р. Медведица (Саратовская область) // Вопросы герпетологии. Мат-лы V съезда Герпетологического об-ва им. А. М. Никольского. Минск: «Право и экономика», 2012. С. 88-92.

- Ермохин М.В., Табачишин В.Г. Сходимость результатов учета численности мигрирующих сеголеток чесночницы обыкновенной, Pelobates fuscus (Laurenti, 1768), при полном и частичном огораживании нерестового водоема заборчиками с ловчими цилиндрами // Соврем. герпетология. 2011б. Т. 11, № 3-4. С. 121-131.

- Ермохин М.В., Табачишин В.Г. Фенологические изменения даты окончания зимовки лягушки озерной - Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) (Ranidae, Anura) в долине р. Медведицы (Саратовская область) в условиях трансформации климата // Поволжский экологич. журн. 20226, № 4. С. 474-482.

- Ермохин М.В., Табачишин В.Г. Фенология начала нерестовых миграций бесхвостых амфибий (Anura, Amphibia) в долинах рек Саратовского правобережья // Теор. и прикл. экология. 2024б, № 1. С. 191-198.

- Ермохин М.В., Табачишин В.Г., Богословский Д.С., Иванов Г.А. Неинвазивная диагностика пола сеголеток чесночницы обыкновенной (Pelobates fuscus) по размерно-весовым характеристикам // Соврем. герпетология. 2012. Т. 12, № 1-2. С. 40-48.

- Ермохин М.В., Табачишин В.Г., Иванов Г.А. Динамика структуры нерестовых таксоценозов бесхвостых амфибий пойменных озер в долине р. Медведица (Саратовская область) // Соврем. герпетология. 2017а. Т. 17, № 3-4. С. 147-156.

- Ермохин М.В., Табачишин В.Г., Иванов Г.А. Динамика упитанности сеголетков чесночницы обыкновенной - Pelobates fuscus (Pelobatidae, Anura) в период расселения из нерестовых водоемов // Соврем. герпетология. 2015. Т. 15, № 1-2. С. 39-54.

- Ермохин М.В., Табачишин В.Г., Иванов Г.А. Многолетняя динамика размерно-весовой и половой структуры в популяциях Pelobates fuscus (Anura, Pelobatidae) в долине р. Медведица (Саратовская область) // Соврем. герпетология. 2016а. Т. 16, № 3-4. С. 113-122.

- Ермохин М.В., Табачишин В.Г., Иванов Г.А. Размерно-весовая и половая структура популяций Pelophilax ridibundus и Bombina bombina (Amphibia, Anura) в пойме р. Медведица (Саратовская область) // Соврем. герпетология. 2017б. Т. 17, № 1-2. С. 10-20.

- Ермохин М.В., Табачишин В.Г., Иванов Г.А. Сравнительный анализ эффективности индексов упитанности сеголеток Pelobates fuscus // Соврем. герпетология. 2014а. Т. 14, № 3-4. С. 92-102.

- Ермохин М.В., Табачишин В.Г., Иванов Г.А. Сходимость результатов определения плодовитости Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) методами полного и частичного подсчета яиц // Соврем. герпетология. 2014б. Т. 14, № 1-2. С. 14-18.

- Ермохин М.В., Табачишин В.Г., Иванов Г.А. Фенология нерестовых миграций чесночницы обыкновенной - Pelobates fuscus (Pelobatidae, Amphibia) в долине р. Медведица (Саратовская область) // Поволжский экологич. журн. 2014в, № 3. С. 342-350.

- Ермохин М.В., Табачишин В.Г., Иванов Г.А. Фенологические изменения зимовки чесночницы обыкновенной - Pelobates fuscus (Pelobatidae, Amphibia) в условиях трансформации климата на севере Нижнего Поволжья // Поволжский экологич. журн. 2016б, № 2. С. 167-185.

- Ермохин М.В., Табачишин В.Г., Иванов Г.А., Рыбальченко Д.А. Зависимость репродуктивных параметров самок Bombina bombina и Pelophylax ridibundus (Amphibia, Anura) от размерных и весовых характеристик // Соврем. герпетология. 2016в. Т. 16, № 1-2. С. 3-13.

- Завьялов Е.В., Пресняков В.А., Сторожило-ва Д.А. Герпетофауна острова Круглый средней зоны Волгоградского водохранилища // Соврем. герпетология. 2000. Т. 1. С. 69.

- Завьялов Е.В., Табачишин В.Г. Амфибии и рептилии охраняемых природных территорий Саратовской области // Роль охоронюваних природних територш у збереженш бюр1зноманитя: мат-ли кон-фер., присвяч. 75-р1ччю Кашвського природ. запов. Кашв: Вид-во «Фггосоцюцентр», 1998. С. 183-185.

- Завьялов Е.В., Табачишин В.Г., Табачиши-на И.Е., Шляхтин Г.В. Герпетофауна национального парка «Хвалынский» (Саратовская область, Россия) // II Междунар. науч. конф. «Экологические особенности биологического разнообразия»: Тез. докл. Душанбе, 2002. С. 67-68.

- Завьялов Е.В., Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г., Сторожилова Д.А. Использование популяций земноводных и пресмыкающихся в индикации сероводородного загрязнения // Проблемы экологической безопасности Нижнего Поволжья в связи с разработкой и эксплуатацией нефтегазовых месторождений с высоким содержанием сероводорода. Саратов: Са-рат. гос. ун-т, 1996. С. 118-119.

- Иванов Г.А., Ермохин М.В., Табачишин В.Г. Половая структура популяций чесночницы обыкновенной Pelobates fuscus (Anura, Pelobatidae) в долинах рек Саратовской области // XXIX Любищевские чтения. Современные проблемы эволюции и экологии. Сб. мат-лов междунар. конф. Ульяновск: УлГПУ. 2015. С. 318-324.

- Иванов Г.А., Ермохин М.В., Табачишин В.В., Табачишин В.Г. Репродуктивная экология бесхвостых амфибий: влияние внутренних и внешних факторов // Соврем. герпетология. 2023. Т. 23, № 1/2. С. 3-26.

- Кайбелева Э.И. Кариотипические исследования трех популяций озерной лягушки // Студенческие исследования в биологии: Сб. науч. тр. Вып. 2. Саратов: Сарат. гос. ун-т, 2004. С. 27-29.

- Кайбелева Э.И., Ермохин М.В., Кондратьев Е.Н., Мосолова Е.Ю., Табачишин В.Г., Шлях-тин Г.В. Научная коллекция амфибий Зоологического музея Саратовского университета как основа регионального кадастра // Соврем. герпетология. 2019. Т. 19, № 3/4. С. 95-124.

- Кайбелева Э.И., Завьялов Е.В., Табачишин В.Г. Особенности кариотипа озерных лягушек на севере Саратовского Правобережья // Актуальные проблемы экологической физиологии, биохимии и генетики животных: Мат-лы междунар. науч. конф. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2005. С. 91-93.

- Кайбелева Э.И., Завьялов Е.В., Табачишин В.Г. Особенности межпопуляционной изменчивости кариотипа озерной лягушки Rana (Pelophylax) ridibunda на севере Нижнего Поволжья // Соврем. герпетология. 2010. Т. 10, № 1/2. С. 57-60.

- Кайбелева Э.И., Завьялов Е.В., Табачишин В.Г. Особенности межпопуляционной изменчивости уровня хромосомной нестабильности у озерной лягушки на севере Нижнего Поволжья // Изв. Самар. НЦ РАН. 2009. Т. 11, № 1 (2). С. 65-69.

- Кайбелева Э.И., Завьялов Е.В., Табачишин В.Г. Эколого-кариологические особенности озерных лягушек севера Нижнего Поволжья // Поволжский экологич. журн. 2004, № 3. С. 318-319.

- Кайбелева Э.И., Красникова Ю.А., Табачишина И.Е. Описание кариотипа зеленой жабы (Bufo viridis) из Саратовского Заволжья // Соврем. герпетология. 2006. Т. 5/6. С. 104-106.

- Конешов С.А., Конешова Е.Ю., Радюшкина Т.А. Токсикологическая оценка продуктов деструкции иприта для представителей бесхвостых амфибий экологически неблагоприятных территорий // Соврем. герпетология: Сб. науч. тр. Вып. 1. Саратов: Изд-во Са-рат. ун-та, 2000. С. 20-22.

- Красная книга Саратовской области. Саратов: Детская книга, 1996. 264 с.

- Красная книга Саратовской области: Грибы. Лишайники. Растения. Животные. Саратов: Изд-во ТИП Сарат. обл., 2006. 528 с.

- Красная книга Саратовской области: Грибы. Лишайники. Растения. Животные. 3 -е изд. Саратов: Папирус, 2021. 496 с.

- Красников Ю.В., Филянина Р.М., Соболева Л.М., Колосова Д.М., Савинова Ю.А. Особенности питания лягушки озерной в различных биотопах Саратовской области // Мат-лы науч.-произв. конф. проф.-преподават. состава, аспирантов, стажеров и студентов. Саратов: Сарат. гос. акад. вет. мед. и биотехнол., 1995. С. 26-27.

- Кузьмин С.Л. Земноводные бывшего СССР. М.: Т-во науч. изд. КМК, 1999. 298 с.

- Кузьмин С.Л. Земноводные бывшего СССР. 2-е изд. М.: Т-во науч. изд. КМК, 2012. 370 с.

- Кузьмин С.Л., Семенов Д.В. Конспект фауны земноводных и пресмыкающихся России. М.: Т-во науч. изд. КМК, 2006. 139 с.

- Лавров С.Д. Результаты исследования фауны червей реки Волги и поемных озер у Саратова (Trematodes, Cestodes, Nemathelminthes и Oligocheta) // Работы Волжской Биол. станции. 1908. Т. III, № 3. 89 с. [Тр. Саратовского Об-ва Естествоисп. и любителей естествознания. 1908. Т. V, вып. 2. 89 с.].

- Лада Г.А., Гордеев Д.А., Прилипко С.К., Бор-кин Л.Я., Литвинчук С.Н., Розанов Ю.М. О южной границе ареала прудовой лягушки, Pelophylax lessonae (Camerano, 1882): достоверное обнаружение вида в Волгоградской области // Вестник С.-Петербург. ун-та. Сер. 3. Биология. 2016, № 3. С. 64-68.

- Ларина Н.И., Шляхтин Г.В., Еремина И.В., Белянченко А.В., Храмченкова Т.А. Реализация биотического потенциала как критерий оценки состояния природных совокупностей животных (нетрадиционные методы популяционной биологии). Саратов: Саратов. ун-т, 1986. 152 с. [Деп. в ВИНИТИ 15.04.86. № 3069-В86].

- Литвинчук С.Н., Боркин Л.Я. Эволюция, систематика и распространение гребенчатых тритонов (Triturus cristatus complex) на территории России и сопредельных стран. СПб.: Европейский дом, 2009. 592 с.

- Мейснер В.И. Отчет о деятельности Волжской биологической станции за 1906 год. (Работы Волжской биол. станции. Т. III, № 2). Саратов, 1907. 48 с.

- Мейснер B.^ Отчет о деятельности Волжской биологической станции за 1907 год. (Работы Волжской биол. станции. Т. III, № 4). Саратов, 1908. 104 с.

- Никольский A.M. Фауна России и сопредельных стран: Земноводные (Amphibia). Петроград, 1918. 310 с.

- Носова О.Н., Шляхтин T.B., Павловцева T.B. Питание экологически близких видов амфибий -Pelobates fuscus (Laur., 1768) и Bufo viridis (Laur., 1768) // Вопр. экологии и охраны природы в Нижнем Поволжье. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, i9SS. С. 86-91.

- Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. П.С. Палласа, доктора медицины, профессора Натуральной истории и члена Российской Императорской Академии Наук, и Санкт-Петербургского Вольного экономического общества, также Римской Императорской Академии испытателей естества и Королевского Английского ученого собрания, Ч. 1. СПб., 1773. [X]+658+117 с.

- Положенцев ПА. Классы пресмыкающиеся и земноводные // Животный мир Среднего Поволжья (Полезные и вредные животные). Сб. ст. [Куйбышев]: тип. им. Мяги, [1937]. С. 91-99.

- Положенцев ПА. Классы пресмыкающиеся и земноводные // Животный мир Среднего Поволжья (Полезные и вредные животные). 2-е изд. Куйбышев: ОГИЗ, 1941. С.103-114.

- Полуконова A.B., Демин AX., Ермохин M.B., Табачишин B.R Новые гаплотипы чесночницы обыкновенной Pelobates fuscus (Laurenti, 176S) из популяций в долине реки Медведица (Саратовская область) // Биол. внутр. вод. Мат-лы XV Школы-конф. молодых ученых. Кострома: Костром. печатный дом, 2013а. С. 304-30S.

- Полуконова A.B., Демин AX., Полуконова H.B., Ермохин M.B., Табачишин BT. Молекулярно-генетическое исследование локальных популяций чесночницы обыкновенной Pelobates fuscus (Laurenti, 176S) долины р. Медведица (Саратовская область) по участку гена мтДНК-CYTB // Соврем. герпетология. 2013б. Т. 13, № 3-4. С. 117-121.

- Ручин A.K, Чихляев И.Б., Лукиянов C.B., Рыжов М.К. О гельминтах обыкновенной чесночницы -Pelobates fuscus (восточная форма) в поймах некоторых рек Среднего и Нижнего Поволжья // Поволжский экологич. журн. 200S, № 1. С. 4S-54.

- Рыжиков K.M., Шарим, ю B.R, Шевченко H.H. Гельминты амфибий фауны СССР. М.: Наука, 19S0. 27S с.

- Силантьев A.A. Фауна Падов имения В.Л. Нарышкина Балашовского уезда Саратовской губернии // Естественно-исторический очерк имения Пады. СПб.: Типогр. Е. Евдокимова, 1S94. С. 225-437.

- Сторожилова ДА. Параллельные ряды фенов окраски у бесхвостых амфибий // Проблемы общей биологии и прикладной экологии: Сб. тр. молодых ученых. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1997. Вып. 2/3. С. 31-32.

- Сторожилова ДА. Эколого-морфологический анализ популяционной структуры и изменчивости бесхвостых амфибий (Amphibia, Anura) северной части Нижнего Поволжья: Автореф. дис.... канд. биол. наук. Самара, 2002. 19 с.

- Сторожилова Д.А., Шляхтин Г.В. Изменчивость зеленой жабы Нижнего Поволжья // Соврем. герпетология. 2000. Т. 1. С. 52-55.

- Сторожилова Д.А., Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г., Завьялов Е.В. Эколого-морфологические особенности краснобрюхой жерлянки (Bombina bombina L., Discoglossidae) северной части Нижнего Поволжья // Вопросы биоценологии. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1998. С. 104-109.

- Табачишин В.Г., Ермохин М.В., Помазенко О.А. Особенности питания гадюки Никольского (Vipera nikolskii) на гнездовой колонии птиц-норников в пойме р. Медведица // Соврем. герпетология. 2012. Т. 12, № 3-4. С. 164-166.

- Табачишин В.Г., Завьялов Е.В., Сторожилова Д.А. Таксономический статус краснобрюхой жерлянки (Bombina bombina) Саратовской области и сопредельных территорий // Проблемы экологии, биоразнообразия и охраны прибрежно-водных экосистем: Тез. докл. X Всерос. конф. молодых ученых. Борок, 1997. С. 53-54.

- Табачишин В.Г., Кайбелева Э.И. Аннотированный перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде: Земноводные (Амфибии) Amphibia // Красная книга Саратовской области: Грибы. Лишайники. Растения. Животные. Саратов: Изд-во ТПП Са-рат. обл., 2006. С. 518.

- Табачишин В.Г., Сторожилова Д.А., Завьялов Е.В. Земноводные охраняемых территорий Саратовской области // Проблемы природопользования и сохранения биоразнообразия в условиях опустынивания. Мат-лы межрегион. науч.-практич. конф. Волгоград: ВНИАЛМИ, 2000. С. 120-121.

- Табачишин В.Г., Сторожилова Д.А., Завьялов Е.В. Распространение и морфологическая характеристика популяций краснобрюхой жерлянки (Bombina bombina) в Нижнем Поволжье // II конф. герпетологов Поволжья. Тез. докл. Тольятти: ИЭВБ РАН, 1999. С. 49-50.

- Табачишин В.В., Табачишин В.Г., Ермо-хин М.В. Состояние популяций бесхвостых амфибий (Anura, Amphibia) на севере Прикаспийской низменности // Соврем. герпетология. 2024. Т. 24, № 1/2. С. 90-92.

- Табачишин В.Г., Шляхтин Г.В., Ермохин М.В. Современный видовой состав фауны амфибий и рептилий севера Нижнего Поволжья // Биологические системы: устойчивость, принципы и механизмы функционирования: мат-лы V Всерос. науч.-практич. конф. Нижний Тагил: Изд-во Нижнетагил. гос. соц.-пед. ин-та, 2017. С. 316-321.

- Файзулин А.И. Земноводные Среднего Поволжья: фауна и экология. Тольятти: ИЭВБ РАН; Анна, 2019. 180 с.

- Файзулин А.И. Земноводные Среднего Поволжья: фауна и экология. 2-е изд., испр. и доп. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2022. 196 с.

- Файзулин А.И. Материалы к каталогу фондовой коллекции земноводных (Amphibia) института экологии Волжского бассейна РАН // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2024а. Т. 33, № 1. С. 16-42.

- Файзулин А.И. Эколого-фаунистическая характеристика амфибий (Amphibia) Ульяновской области // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2024б. Т. 33, № 1. С. 43-59.

- Файзулин А.И. Эколого-фаунистический анализ земноводных Среднего Поволжья и проблемы их охраны: автореф. дис. канд. биол. наук. Тольятти, 2004. 20 с.

- Файзулин А.И., Замалетдинов Р.И., Литвин-чук С.Н., Розанов Ю.М., Боркин Л.Я., Ермаков О.А., Ручин А.Б., Лада Г.А., Свинин А.О., Ба-шинский И.В., Чихляев И.В. Видовой состав и особенности распространения зеленых лягушек (Pelophylax esculentus complex) на особо охраняемых природных территориях Среднего Поволжья (Россия) // Nature Conservation Research. Заповедная наука. 2018а. Вып. 3 (Suppl. 1). С. 1-16.

- Файзулин А.И., Лада Г.А., Литвинчук С.Н., Корзиков В.А., Свинин А.О., Закс М.М., Иванов А.Ю., Розанов Ю.М., Кузовенко А.Е., Замалетдинов Р.И., Ермаков О.А. О распространении съедобной лягушки Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) на территории Волжского бассейна // Вестник Тамбов. ун-та. Сер. Естеств. и технич. науки. 2017. Т. 22, вып. 5. С. 809-817.

- Файзулин, А.И., Свинин А.О., Ручин А.Б., Ско-ринов Д.В., Боркин Л.Я., Розанов Ю.М., Кузовен-ко А.Е., Литвинчук С.Н. Распространение и зона контакта в Поволжье двух форм зеленых жаб комплекса Bufotes viridis (Anura, Amphibia), различающихся по размеру генома // Соврем. герпетология. 2018б. Т. 18, № 1-2. С. 35-45.

- Чихляев И.В., Файзулин А.И. Материалы к гель-минтофауне краснобрюхой жерлянки Bombina bombina (Linnaeus, 1761) (Amphibia: Anura) в Саратовской области // Изв. Самар. НЦ РАН. 2022. Т. 24, № 5. С. 21-27.

- Шляхтин Г.В. Влияние зимней спячки на пищеварительный тракт позвоночных // Современные проблемы зоологии и совершенствование методики ее преподавания в вузе и школе. Пермь, 1976. С. 360-361.

- Шляхтин Г.В. Особенности морфологии пищеварительного тракта экологически близких видов амфибий // Вопросы экологии и охраны природы в Нижнем Поволжье. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1988. С. 81-85.

- Шляхтин Г.В. Трофические ниши бесхвостых амфибий // Вопросы герпетологии. Киев: Наукова думка, 1989. С. 294-295.

- Шляхтин Г.В. Трофические ниши совместно обитающих видов бесхвостых амфибий // Экология. 1985а, № 6. С. 24-32.

- Шляхтин Г.В. Фенетический анализ окраски спины озерной лягушки // Фенетика популяций: Мат-лы III Всесоюз. совещ. М.: Наука, 1985б. С. 173-174.

- Шляхтин Г.В. Экология питания и адаптивные особенности пищеварительного тракта зимоспящих позвоночных: Автореф. дис.... докт. биол. наук. Саратов, 1987. 24 с.

- Шляхтин Г.В., Аникин В.В., Белянин А.Н. и др. Редкие виды фауны Саратовской области и стратегия их сохранения // Фауна Саратовской области. Проблемы сохранения редких и исчезающих видов. Т. 1, вып. 1. Саратов: Колледж, 1996а. С. 21-36.

- Шляхтин Г.В., Аникин В.В., Завьялов Е.В., Каламин Г.З. Фауна лесов // Саратовские леса. Саратов, 1998. С. 51-65.

- Шляхтин Г.В., Беляченко А.В., Мосолова Е.Ю., Ермохин М.В. Динамика разнообразия наземных и околоводных позвоночных Саратовской области под влиянием изменения климата // Сохранение биологического разнообразия - основа устойчивого развития. Мат-лы Всерос. заочной науч.-практич. конф. с междунар. участием. Махачкала: Алеф, 2016а. С. 67-77.

- Шляхтин Г.В., Беляченко А.В., Мосолова Е.Ю., Табачишин В.Г. Биологическая структура и динамика водно-наземных экотонов верхней зоны Волгоградского водохранилища // Поволжский экологич. журн. 2014а, № 1. С. 74-81.

- Шляхтин Г.В., Голикова В.Л. Методика полевых исследований экологии амфибий и рептилий. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1986. 78 с.

- Шляхтин Г.В., Ермохин М.В. Значение Красных книг для сохранения биологического разнообразия и устойчивого развития регионов (на примере Саратовской области) // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2016. Т. 25, № 4. С. 83-89.

- Шляхтин Г.В., Завьялов Е.В. Динамика пищевого спектра озерной лягушки Rana ridibunda на примере различных вариантов экотонных систем «вода -суша» // Проблемы изучения краевых структур биоценозов. Тез. докл. Всерос. семинара. Саратов: Сарат. гос. ун-т, 1997. С. 27.

- Шляхтин Г.В., Завьялов Е.В. Опыт организации и перспективы охраны популяций редких видов животных Саратовской области // Фундаментальные и прикладные исследования саратовских ученых для процветания России и Саратовской губернии: Мат-лы науч. конф. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. С. 253-256.

- Шляхтин Г.В., Завьялов Е.В. Теоретические основы организации мониторинга популяций редких видов животных Саратовской области // Фауна Саратовской области: Сб. науч. тр. Т. 1, вып. 1. Саратов: Колледж, 1996. С. 11-20.

- Шляхтин Г.В., Завьялов Е.В. Теоретическое обоснование изменения списка редких и исчезающих видов позвоночных животных Красной книги Саратовской области // Проблемы сохранения биоразнообразия аридных регионов России: Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1998. С. 64-66.

- Шляхтин Г.В., Завьялов Е.В., Аникин В.В. Методология выявления видов-индикаторов фауны при мониторинге экологической нагрузки в районах размещения объектов по хранению и уничтожению химического оружия // Докл. регион. науч. -практ. конф. «Состояние и проблемы развития эколого-экономи-ческой системы Саратовской области». Саратов, 1997. С. 240-242.

- Шляхтин Г.В., Завьялов Е.В., Аникин В.В., Ма-линина Ю.А. Икра и личинки амфибий в биоиндикации токсических веществ // VII съезд Гидробиол. об-ва РАН. Казань, 1996б. Т. 3. С. 100-102.

- Шляхтин Г.В., Завьялов Е.В., Березуцкий М.А. Теоретическое обоснование и основные подходы в подготовке второго издания Красной книги Саратовской области // Поволжский экологич. журн. 2006а. Вып. спец. С. 5-17.

- Шляхтин Г.В., Завьялов Е.В., Перевознико-ва Т.В. Интегральная оценка состояния живых компонентов экосистем в биологическом мониторинге объектов по уничтожению химического оружия (на примере пос. Горный Саратовской области) // Вопросы биологии, экологии, химии и методики обучения: Сб. науч. статей. Вып. 9. Саратов, 2006б. С. 82-90.

- Шляхтин Г.В., Завьялов Е.В., Перевознико-ва Т.В. Опыт эксплуатации системы биологического мониторинга на объекте по уничтожению химического оружия в Саратовской области // Изв. Самар. НЦ РАН. 2007а. Т. 9, № 1. С. 250-254.

- Шляхтин Г.В., Завьялов Е.В., Табачишин В.Г. Роль герпетофауны в структуре фаунистических комплексов волжских островных экосистем // Экологические проблемы бассейнов крупных рек - 3: Тез. докл. междунар. и молодежной конф. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. С. 329.

- Шляхтин Г.В., Завьялов Е.В., Табачишин В.Г., Сторожилова Д.А., Банадык О.В. Пищевой спектр остромордой лягушки Rana arvalis (Ranidae, Anura, Amphibia) и его сезонная динамика на Севере Нижнего Поволжья // Вопросы биологии, экологии, химии и методики обучения. Вып. 4. Саратов: Сигма-плюс, 2001а. С. 43-46.

- Шляхтин Г.В., Завьялов Е.В., Шляхтина Ю.В., Сторожилова Д.А. Амфибии Волгоградского водохранилища // Фундаментальные и прикладные аспекты функционирования водных экосистем: проблемы и перспективы гидробиологии и ихтиологии в XXI веке: Мат-лы всерос. науч. конф. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2001б. С. 202-203.

- Шляхтин Г.В., Завьялов Е.В., Шляхтина Ю.В., Табачишин В.Г. Функциональное значение озерной лягушки в экосистемах Волгоградского водохранилища // Фундаментальные и прикладные аспекты функционирования водных экосистем: проблемы и перспективы гидробиологии и ихтиологии в XXI веке: Мат-лы всерос. науч. конф. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2001в. С. 199-202.

- Шляхтин Г.В., Завьялов Е.В., Якушев Н.Н., Табачишин В.Г., Аникин В.В., Березуцкий М.А., Кошкин В.А. Биоразнообразие и охрана природы в Саратовской области: эколого-просветительская серия для населения / В 4 кн. / Кн. 1. Позвоночные животные. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2008. 204 с.

- Шляхтин Г.В., Завьялов Е.В., Якушев Н.Н., Табачишин В.Г., Сторожилова Д.А., Банадык О.В. Сезонная динамика питания краснобрюхой жерлянки Bombina bombina (Discoglossidae, Anura, Amphibia) в условиях Саратовской области // Вопросы биологии, экологии, химии и методики обучения. Вып. 4. Саратов: Сигма-плюс, 2001г. С. 48-50.

- Шляхтин Г.В., Захаров В.М., Аникин В.В., Бе-ляченко А.В., Березуцкий М.А., Волков Ю.В., Дмитриев С.В., Завьялов Е.В., Кириллова И.М., Костецкий О.В., Кузнецов В.А., Макаров В.З., Мосолова Е.Ю., Табачишин В.Г., Чумаченко А.Н., Филипьечев О.А., Хучраев С.О., Якушев Н.Н. Биоразнообразие и охрана природы в Саратовской области: эколого-просветительская серия для населения / В 4 кн. / Кн. 2. Особо охраняемые природные территории - рефугиумы для сохранения биологического разнообразия. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2010. 160 с.

- Шляхтин Г.В., Сторожилова Д.А. Морфологическая изменчивость и полиморфизм окраски обыкновенной чесночницы - Pelobates fuscus на севере Нижнего Поволжья // Соврем. герпетология: Сб. науч. тр. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2003. Т. 2. С. 137-142.

- Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г. Класс Земноводные, или Амфибии - Amphibia [Перечень редких и уязвимых видов, не включенных в Красную книгу Саратовской области, но нуждающихся на территории области в постоянном контроле и наблюдении] // Красная книга Саратовской области: Грибы. Лишайники. Растения. Животные / науч. ред. Г.В. Шляхтин, B.А. Болдырев. [3-е изд.]. Саратов: Папирус, 2021а. C. 487.

- Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г. Особенности реализации трофических возможностей отдельными особями некоторых бесхвостых амфибий на севере Нижнего Поволжья // Соврем. герпетология. 2012. Т. 12, № 1/2. С. 69-71.

- Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г. Особенности реализации трофических возможностей синтопиче-ских популяций Pelobates fuscus и Rana ridibunda на севере Нижнего Поволжья // Соврем. герпетология. 2014. Т. 14, № 1/2. С. 54-56.

- Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г. Сезонная изменчивость пищевого рациона озерной лягушки -Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) на севере Нижнего Поволжья // Соврем. герпетология. 2010. Т. 10, вып. 1/2. С. 47-53.

- Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г. Тритон гребенчатый // Красная книга Саратовской области: Грибы. Лишайники. Растения. Животные / науч. ред. Г.В. Шляхтин, В.А. Болдырев. [3-е изд.]. Саратов: Папирус, 2021б. С. 363.

- Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г. Характеристика пищевого рациона жабы зеленой (Bufo viridis Laurenti, 1768) и его сезонная динамика на севере Нижнего Поволжья // Соврем. герпетология. 2011. Т. 11, №. 3/4. С. 180-186.

- Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г., Ермохин М.В. История и основные направления изучения герпетофауны севера Нижнего Поволжья (к 105-летию кафедры морфологии и экологии животных Саратовского государственного университета) // Соврем. герпетология. 2014б. Т. 14, № 3/4. С. 137-146.

- Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г., Ермохин М.В. Методические принципы процедуры занесения и выведения биологических видов в третьем издании Красной книги Саратовской области // Изв. Саратовского ун-та. Новая серия. Сер. Химия. Биология. Экология. 2016б. Т. 16, № 3. С. 295-299.

- Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г., Ермохин М.В. Природоохранный статус амфибий и рептилий Саратовской области // Соврем. герпетология. 2016в. Т. 16, № 3/4. С. 171-175.

- Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г., Завьялов Е.В. Ландшафтно-географическое распространение амфибий и рептилий в Саратовской области // Эколого-биологические проблемы волжского региона и Северного Прикаспия: Тез. докл. науч. конф. Ч. II. Астрахань: Астрах. пед. ин-т, 1996в. С. 29.

- Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г., Завьялов Е.В. Реализация трофического потенциала озерной лягушкой (Rana ridibunda Pallas, 1771) на севере Нижнего Поволжья // Соврем. герпетология: Сб. науч. тр. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2005а. Т. 3/4. С. 121-124.

- Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г., Завьялов Е.В. Особенности питания обыкновенной чесночницы Pelobates fuscus на севере Нижнего Поволжья // Актуальные проблемы герпетологии и токсинологии: Сб. науч. тр. Вып. 10. Тольятти, 2007б. С. 195-200.

- Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г., Завьялов Е.В. Характеристика пищевого рациона краснобрюхой жерлянки Bombina bombina (Linnaeus, 1761) и его сезонная динамика на севере Нижнего Поволжья // Соврем. герпетология. 2009. Т. 9, №. 3/4. С. 130-138.

- Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г., Завьялов Е.В. Экология питания обыкновенного ужа (Natrix natrix) на севере Нижнего Поволжья // Соврем. герпетология: Сб. науч. тр. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2005б. Т. 3/4. С. 111-116.

- Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г., Завьялов Е.В., Табачишина И.Е. Амфибии и рептилии: Учебное пособие / Животный мир Саратовской области. Кн. 4. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2005в. 116 с.

- Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г., Завьялов Е.В., Табачишина И.Е. Редкие и исчезающие виды амфибий и рептилий, рекомендуемые к внесению во второе издание Красной книги Саратовской области // Поволжский экологич. журн. 2006в. Вып. спец. С. 78-83.

- Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г., Кайбелева Э.И., Мосолова Е.Ю., Ермохин М.В. Современное состояние батрахологической коллекции Зоологического музея Саратовского университета // Соврем. герпетология. 2015. Т. 15, № 3/4. С. 153-159.

- Шляхтин Г.В., Холстов В.И, Чернова Р.К., Климентьев Ю.А., Лисовой В.А., Рябова Т.П., Завьялов Е.В., Аникин В.В. Модель экологического прогноза экосистем в районах хранения и уничтожения химического оружия // Рос. хим. журн. 1995. Т. 39, № 4. С. 111-113.