Зеркала раннесарматской культуры Нижнего Подонья

Автор: Глебов Вячеслав Петрович

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 2 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы классификации и хронологии зеркал нижнедонской раннесарматской культуры II-I вв. до н.э. В раннесарматской культуре Нижнего Подонья II-I вв. до н.э. абсолютно преобладают крупные зеркала с валиком по краю диска и клиновидной ручкой-штырем (отдел 2) и небольшие зеркала в виде плоского диска без ручки (отдел 1, тип 2). Крупные зеркала с валиком по краю диска и клиновидной ручкой-штырем (44,7 %) тяготеют к памятникам раннего этапа, в большинстве расположенным в восточных районах левобережья. Зеркала в виде небольшого плоского диска без ручки (41,5 %) известны уже в комплексах раннего горизонта нижнедонской раннесарматской культуры, но широкое распространение они получают позже. На заключительном этапе раннесарматской культуры и в среднесарматское время такие зеркала полностью преобладают над зеркалами других форм. Прочие разновидности зеркал представлены небольшим количеством экземпляров. Многие зеркала сопровождались остатками футляров, одно зеркало имело подставку. Большинство зеркал встречено в женских погребениях, гораздо меньше - в мужских, при детских костяках фрагменты зеркал находились лишь дважды. Чаще всего зеркала располагались близко к телу погребенного, наиболее часто возле черепа, плеч, груди погребенного, иногда на теле или под ним. Большую часть находок составляют фрагменты зеркал, целых экземпляров относительно немного - всего около 20 %. Крупные фрагменты могли использоваться по прямому назначению, небольшие фрагменты, вероятно, служили амулетами. Многие зеркала повреждены - разрублены, согнуты, пробиты, имеют следы ударов. Считается, что это следы каких-то действий ритуально-магического характера с целью освобождения души вещи или обезвреживания умершего. Следует отметить, что в погребальной обрядности ранних сарматов массовой ритуальной порче подвергались не только зеркала, но и другие категории инвентаря - мечи, ножи, котлы, сосуды.

Зеркала раннесарматской культуры, хронология и происхождение, размещение в могиле, ритуальное повреждение, зеркала раннесарматской культуры нижнего подонья

Короткий адрес: https://sciup.org/149130870

IDR: 149130870 | УДК: 902 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2019.2.6

Текст научной статьи Зеркала раннесарматской культуры Нижнего Подонья

DOI:

Цитирование. Глебов В. П., 2019. Зеркала раннесарматской культуры Нижнего Подонья // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 2. С. 86–104. DOI:

Массовость находок зеркал в сарматских погребениях и изменчивость их форм во времени обусловили внимание исследователей к этой категории инвентаря. Первая общая классификация зеркал савромато-сарматского времени была создана А.М. Хазановым [Хазанов, 1963], затем, с увеличением источниковой базы, типология и хронология сарматских зеркал была доработана и уточнена А.С. Скрипкиным [Скрипкин, 1990, с. 88–97, 142–156]. Помимо этого, многие сарматологи создавали свои классификационные схемы зеркал в рамках отдельных сарматских культур или регионов [Мошкова, 1963; Смирнов, 1964; Скрипкин, 1990; Марченко, 1996; Клепиков, 2002; Глухов, 2003; и др.]. В большинстве случаев эти схемы достаточно близки и непротиворечивы.

Задачей данной статьи является классификация зеркал нижнедонской раннесарматской культуры II–I вв. до н.э., а также рассмотрение вопросов их происхождения, хронологии, использования. Всего мною учтено 125 зеркал и их фрагментов 1, правда, типологическая принадлежность определена не во всех случаях, для небольших фрагментов это оказывалось возможным не всегда. Целых экземпляров относительно немного – всего около 20 %, большую часть находок составляют фрагменты зеркал.

Типологию раннесарматских зеркал представляется наиболее удобным построить на выделении отделов по форме диска, типов – по размерам, прочие признаки (наличие/ отсутствие ручки, орнамент) учесть как вариантные.

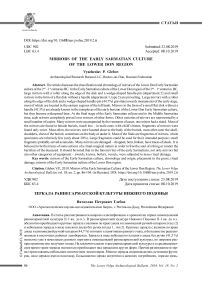

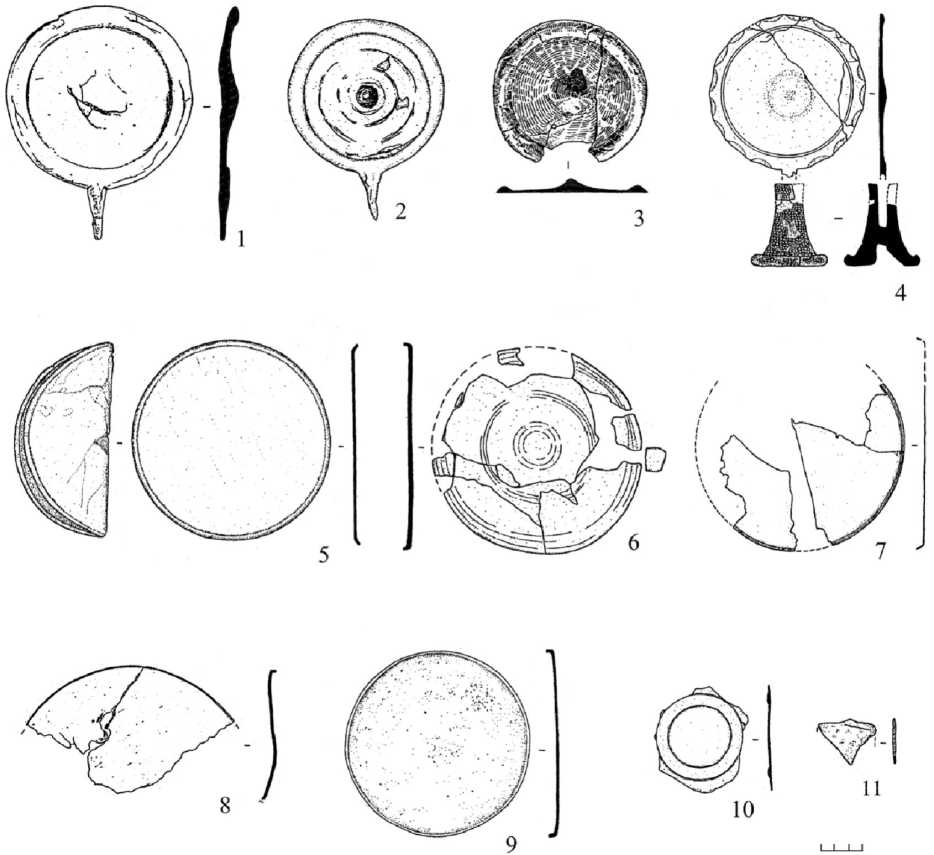

Отдел 1. Зеркала с плоским диском (рис. 1).

Тип 1 (рис. 1,1–4), 5 экз. Зеркала диаметром 11–20 см. Два экземпляра имеют руч- ки: Донской, кург. 1, погр. 12 – клиновидную; Алитуб, кург. 23, погр. 3 – расширяющуюся у конца. Прочие зеркала фрагментированы, поэтому наличие или отсутствие ручки не устанавливается. У двух зеркал (Алитуб, кург. 23, погр. 3; Федосеевка II, кург. 1, погр. 3) край диска незначительно утолщен, у остальных – скруглен или приострен. Два зеркала (Сагван-ский I, кург. 13, погр. 7; Федосеевка II, кург. 1, погр. 3) декорированы концентрическими прочерченными линиями. Зеркало из погр. 12 кург. 1 могильника Донской ремонтировалось в древности – ручки и отбитая часть диска были пришиты через специально сделанные отверстия, затем пришитая часть диска снова была утрачена и зеркало, видимо, использовалось без нее.

Тип 2 (рис. 1, 5–42 ), 51 экз. Зеркала небольшого диаметра – 6–11 см, без ручки. У большинства экземпляров край диска скошен или приострен, в редких случаях – слегка утолщен. Толщина дисков значительно варьирует – от 0,5 до 3,5 мм. Большинство зеркал этого типа (74,5 %) фрагментировано.

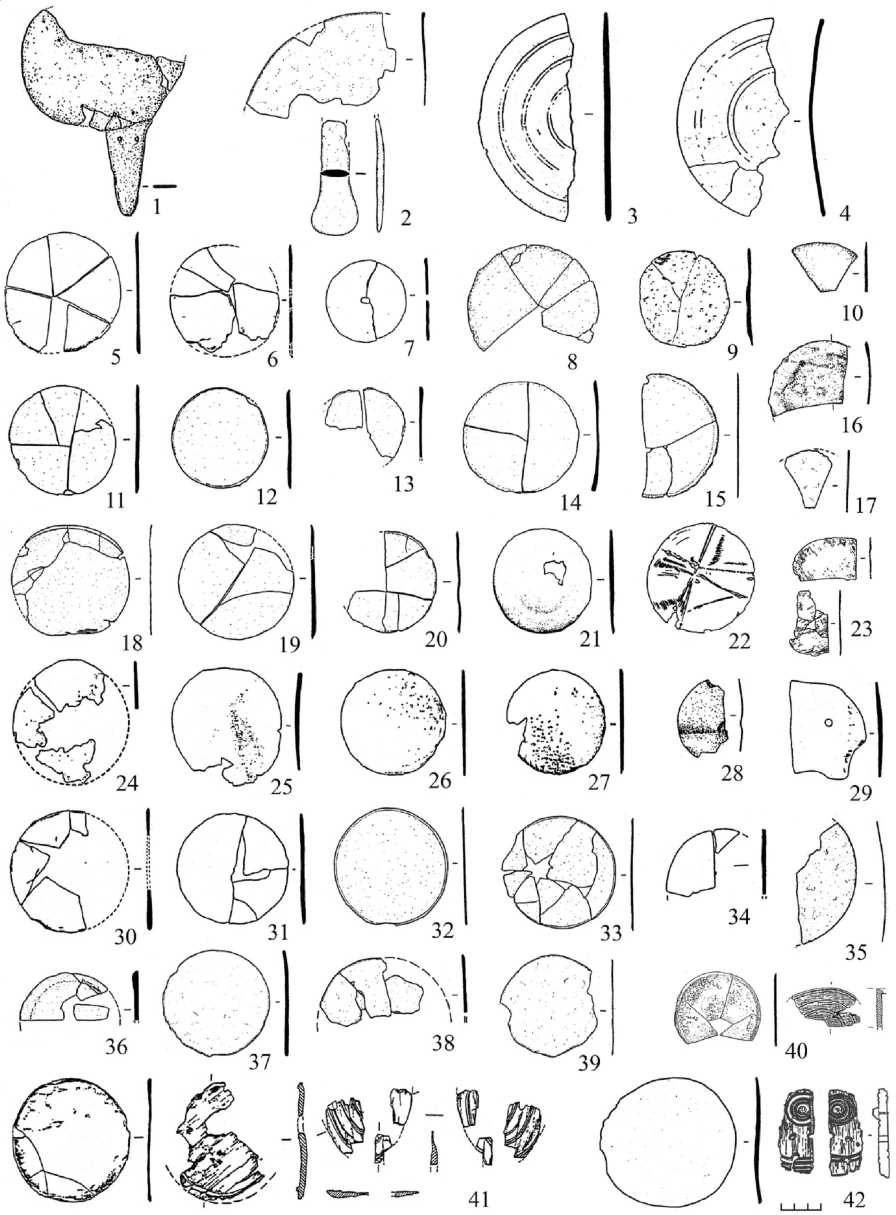

Отдел 2. Зеркала с валиком по краю диска (рис. 2, 3), 55 экз. Все целые экземпляры имеют клиновидные ручки. Размеры дисков колеблются от 11 до 19 см, однако подавляющее большинство экземпляров укладывается в стандарт 16–18 см. Длина ручек – от 3 до 7 см, но обычно составляет 4–5 см. У зеркала из погр. 20 кург. 3 («Крестовый») могильника Алитуб у основания ручки имеется отверстие небольшого диаметра. У экземпляра из погр. 9 кург. 11 могильника Красногоровка III под валиком в разных местах диска пробито три отверстия диаметром 0,3–0,4 см (возможно, было больше, так как в погребении присутствуют не все части фрагментированного диска). Большинство зеркал этого отдела (87,3 %) фрагментировано.

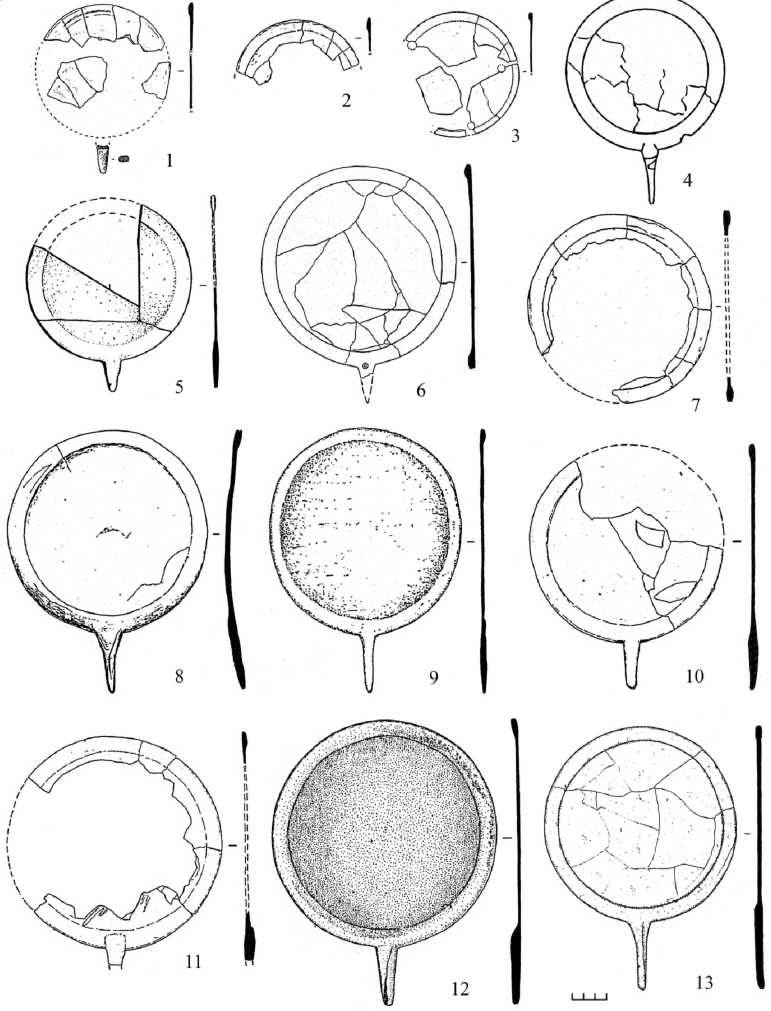

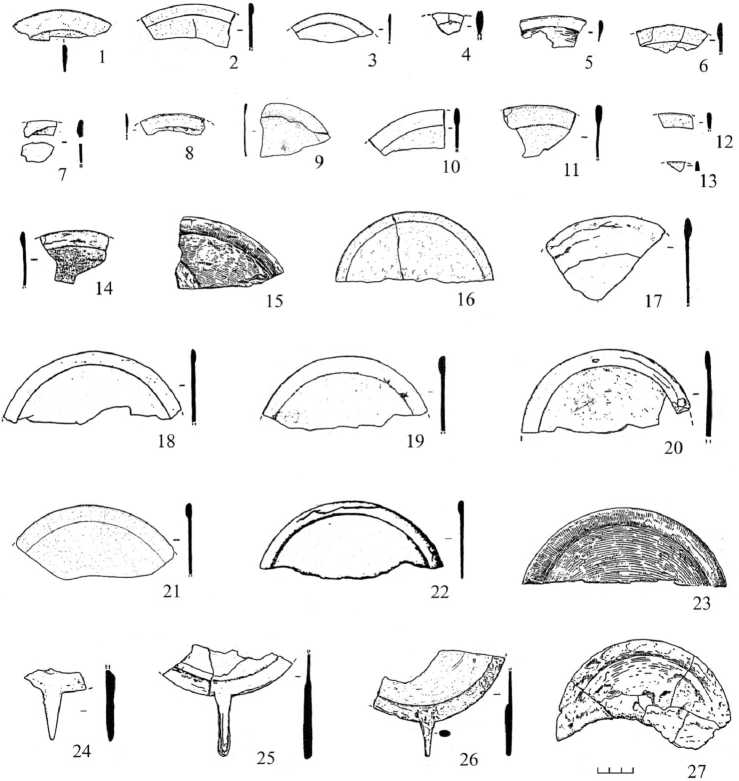

Отдел 3. Зеркала с валиком по краю диска и выпуклостью в центре (рис. 4, 1–4 ), 5 экз. Размеры дисков 10,3–13 см. Три зеркала снабжены ручками: два экземпляра (Подгор-ненский I, кург. 1, погр. 13; Балабинский I, кург. 27, погр. 25) – клиновидными длиной около 3 см. У зеркала из погр. 7 кург. 5 могильника Пирожок ручка обломана, но, судя по наличию подставки, также была клиновидной. Имели ли ручки зеркала из погр. 5 кург. 12 могильника Балабинский I и погр. 8 кург. 30/6 могильника Попов, остается неясным, так как от них сохранились лишь фрагменты дисков. Валик зеркала из Пирожка орнаментирован по краю полукруглыми углубленными фасетками.

Отдел 4. Зеркала с бортиком по краю диска (рис. 4, 5–9 ), 5 экз. Диаметр – 13–19 см, высота бортиков – 0,3–0,5 см. Зеркало из погр. 8 кург. 7 могильника Арбузовский орнаментировано тремя поясками из концентрических линий, возможно, имело ручку (хотя трактовка сохранившегося фрагмента как ручки-выступа [Ильюков, Власкин, 1992, с. 144] достаточно сомнительна).

Отдел 5. Зеркала с валиком в средней части диска (рис. 4, 10 ). Отдел представлен единственным экземпляром из погр. 26 кург. 5 могильника Койсуг. Края зеркала обломаны, форма и размеры его не восстанавливаются, но, вероятнее всего, зеркало было круглым. Внутренний валик (диаметр по внешнему краю – 6 см) отлит вместе с диском зеркала, подчеркнут двумя врезными линиями.

Отдел 6. Плоские зеркала прямоугольной формы (рис. 4, 11 ). Отдел представлен единственным экземпляром из погр. 17 кург. 1 могильника Кадамовский VII. Размеры не восстанавливаются из-за фрагменти-рованности зеркала.

Хронология и происхождение зеркал разных отделов и типов

Как видно из сопоставления количества находок, зеркала разных отделов и типов представлены очень неравномерно. Наиболее многочисленны крупные зеркала с валиком по краю диска и клиновидной ручкой-штырем (от- дел 2) – 44,7 % и небольшие зеркала в виде плоского диска без ручки (отдел 1, тип 2) – 41,5 %.

Хронология этих зеркал различна. Зеркала большого диаметра с валиком по краю диска и клиновидной ручкой (отдел 2), по мнению исследователей, бытуют на протяжении всей раннесарматской эпохи, являясь в это время наиболее распространенной формой [Хазанов, 1963, с. 62–64, тип IV; Мошкова, 1963, с. 42–43, отдел II, тип 3; Скрипкин, 1990, с. 150–151, тип 4.7; Клепиков, 2002, с. 71, отдел 3, тип 1]. Считается, что такие зеркала происходят от зеркал савроматского времени с валиком по краю и с широкой плоской ручкой [Скрипкин, 1990, с. 150–151], хотя М.Г. Мошкова не исключает и восточное влияние на сложение этой формы зеркал [Мошкова, 1974, с. 27]. В раннесарматской культуре Нижнего Подонья крупные зеркала с валиком по краю диска и клиновидной ручкой-штырем тяготеют к памятникам раннего этапа, в большинстве расположенным в восточных районах левобережья – Подгорненские I, IV– VI, Холодный, Попов, Кутейников II и др. – там сосредоточено около 70 % находок таких зеркал. Как правило, в этих могильниках зеркала отдела 2 абсолютно преобладают – так, в Подгорненских могильниках из 29 зеркал определяемых типов 24 экземпляра – это зеркала с валиком по краю диска. Как правило, они сочетаются в погребениях с мечами с серповидными навершиями, наконечниками стрел ранних типов (железные втульчатые, железные черешковые с трехгранно-трехлопастны-ми головками, часто с длинными гранеными черешками), округлодонной лепной посудой и другими вещами раннего хронологического горизонта раннесарматской культуры, датирующегося в рамках какой-то части II в. до н.э. [Глебов, 2004, с. 127–129; 2007, с. 67–68; 2010, с. 15]. Таким образом, зеркала большого диаметра с валиком и клиновидной ручкой на Нижнем Дону были наиболее популярны в начале раннесарматского периода. Со временем они выходят из моды и постепенно исчезают из обихода, хотя еще встречаются и в финале раннесарматской культуры, и в среднесарматское время.

Зеркала в виде небольшого плоского диска без ручки (отдел 1, тип 2) бытуют в очень широком хронологическом диапазоне. Происхождение их связывается с зеркалами савроматского времени [Мошкова, 1963, с. 41]. По мнению А.М. Хазанова и А.С. Скрипкина, пик популярности таких зеркал у сарматов приходится на I в. до н.э. – I в. н.э., хотя появляются они гораздо раньше [Хазанов, 1963, с. 62–64, тип VI; Скрипкин, 1990, с. 143, тип 1.01]. Действительно, в раннесарматской культуре Нижнего Подонья небольшие плоские зеркала без ручки известны уже в комплексах раннего горизонта (Подгорнен-ский IV, кург. 6, погр. 8; Подгорненский V, кург. 1, погр. 8; Подгорненский VI, кург. 1, погр. 8; Веселый, кург. 2, погр. 6; Кулешовка, кург. 1, погр. 17, 29АБ), но широкое распространение они получают позже. На заключительном этапе раннесарматской культуры такие зеркала полностью преобладают над зеркалами других форм. Эта тенденция сохраняется и в среднесарматское время [Глухов, 2003, с. 90].

Итак, общая тенденция для раннесарматского времени – доминирование на раннем этапе зеркал большого диаметра с валиком по краю диска и клиновидной ручкой (отдел 2) и постепенная смена их зеркалами в виде небольшого плоского диска без ручки (отдел 1, тип 2), получающими преобладание на позднем этапе раннесарматской культуры и в среднесарматское время.

Прочие зеркала представлены небольшим количеством экземпляров.

Зеркала отдела 3 с валиком по краю диска, выпуклостью в центре и клиновидной ручкой известны также как зеркала «бактрийс-кого» типа. Большинство исследователей придерживаются версии об их восточном происхождении, поскольку многочисленные находки таких зеркал известны в последних веках до н.э. – первых веках н.э. в Средней Азии, Афганистане, Индии [Литвинский, 1971, с. 43–47; Заднепровский, 1993, с. 88–92; Горбунова, 1998, с. 283–290], хотя существует и мнение о генезисе этих зеркал в сарматской среде [Берли-зов, 2009, с. 61]. Условное название «бактрий-ский» для этого типа зеркал было предложено Б.А. Литвинским в 70-х гг. прошлого столетия из-за того, что большинство таких зеркал в то время происходило с территории Бактрии [Литвинский, 1971, с. 46; 1978, с. 85].

В вопросе о времени появления зеркал «бактрийского» типа у сарматов нет полной ясности. А.М. Хазанов определял время бытования у сарматов зеркал с валиком по краю, конической выпуклостью в центре и клиновидной ручкой как I–II вв. н.э. [Хазанов 1963, с. 64, тип VIII]. А.С. Скрипкин первоначально также считал, что зеркала «бактрийского» типа (тип 6.7 по его классификации) появляются у сарматов в основном не ранее рубежа н.э. и имеют наибольшее распространение в I в. н.э. [Скрипкин, 1990, с. 152], но со временем, когда стали известны находки зеркал этого типа и в сарматских древностях II–I вв. до н.э., он пересмотрел свою точку зрения и датировал появление зеркал «бактрийского» типа более ранним временем – по крайней мере, I в. до н.э. [Минеева, Скрипкин, 2005, с. 52–53]. И.И. Марченко убедительно доказал бытование таких зеркал у прикубанских сарматов в период с рубежа II–I вв. до н.э. по середину I в. н.э. [Марченко, 1996, с. 23]. Однако есть основания полагать, что зеркала «бактрийс-кого» типа появляются у сарматов еще раньше: такое зеркало происходит из сарматского погребения III–II вв. до н.э. в могильнике Солнце в Челябинской области [Виноградов, Таиров, 1996, с. 168–170], в Нижнем Подонье зеркала «бактрийского» типа известны уже в самых ранних памятниках раннесарматской культуры, датируемых началом – первой половиной II в. до н.э.: Подгорненский I, кург. 1, погр. 13; Попов, кург. 30/6, погр. 8.

Зеркала «бактрийского» типа с фасети-рованным полукруглыми углублениями краем были выделены И.И. Марченко в отдельный вариант и продатированы на кубанском материале I в. н.э., преимущественно первой его половиной [Марченко, 1996, с. 22]. В Нижнем Подонье сегодня известна единственная находка зеркала «бактрийского» типа с фасети-рованным краем – в погр. 7 кург. 5 могильника Пирожок. В свое время я отнес это погребение к I в. до н.э. на основании находки в нем краснолакового «килика», по И.С. Каменецкому датирующемуся II–I вв. до н.э. [Каменецкий, 1993, с. 103–105], и сделал вывод о появлении зеркал «бактрийского» типа с фа-сетированным краем еще в дорубежное время [Глебов, Гордин, 2006, с. 210]. Однако впоследствии хронология таких сосудов была уточ- ненена – сейчас периодом их наибольшего распространения считается I в. до н.э. – начало или первая половина I в. н.э. [Журавлев, 2007, с. 280–281]. В свете этого более вероятно, что И.И. Марченко прав, датируя зеркала с фестонами I в. н.э. Скорее всего, погр. 7 кург. 5 могильника Пирожок датируется ранней частью I в. н.э., пополняя список наиболее поздних комплексов нижнедонской раннесарматской культуры, переживающих рубеж эр [Глебов, 2000а, с. 170 и сл.; 2004, с. 130; 2010, с. 16].

Зеркала большого диаметра с отогнутым бортиком (отдел 4) или с плоским диском (отдел 1, тип 1), обычно снабженные длинной плоской ручкой, в раннесарматских комплексах Нижнего Подонья немногочисленны. Пик их популярности приходится на савромат-ское время, в раннесарматскую эпоху традиция изготовления таких зеркал некоторое время продолжается [Хазанов, 1963, с. 60–62, типы I, II, VII; Скрипкин, 1990, с. 150, типы 1.02, 3], но, видимо, в гораздо меньших масштабах, и постепенно затухает.

Для зеркал с валиком в средней части диска (отдел 5) В.М. Клепиков предполагает восточное происхождение, аргументируя свою точку зрения аналогиями из Южного Приуралья и Казахстана (Мечетсай, Иссык и др.), и считает, что «в целом эти зеркала наиболее характерны для IV в. до н.э.» [Клепиков, 2002, с. 71–72]. К этому времени он относит и погр. 26 кург. 5 могильника Койсуг на основании находки в нем такого зеркала. Однако это захоронение вполне вписывается по обряду и инвентарю в группу погребений II–I вв. до н.э. кургана 5, с одним из которых (погр. 2) составляет пару. Представляется более вероятным, что зеркала с внутренним валиком продолжают встречаться у сарматов и во II–I вв. до н.э., хотя бы как пережиточное явление.

Прямоугольные зеркала (отдел 6) крайне редко встречаются в Азиатской Сарматии – например, зеркало из погребения I в. н.э. могильника Бережновский II в Заволжье [Синицын, 1960, с. 46, рис. 17,1]. Несколько чаще они известны в сарматских комплексах на территории Украины и Венгрии первых веков н.э. [Незабитовска, 2001, с. 100]. Прямоугольные зеркала, видимо, попадали к сарматам с Бос- пора, где они довольно часто находятся в комплексах I–II вв. н.э., реже – в материалах последних веков до н.э. По мнению Н.П. Сорокиной и М.Ю. Трейстера, зеркала прямоугольной формы в большинстве представляют собой италийский импорт [Сорокина, Трейстер, 1983, с. 146–151]. Б. Незабитовска предполагает производство таких зеркал на Боспоре по привозным образцам [Незабитовска, 2001, с. 101–102].

Принадлежности зеркал

Футляры (рис. 1, 40–42 ). Зеркалам часто сопутствуют остатки деревянных футляров. Сохранившиеся во фрагментах футляры для небольших плоских зеркал без ручки (отдел 1, тип 2) дают общее представление об их конструкции: футляры состояли из двух частей – круглой основы с кольцевым деревянным валиком, куда вставлялось зеркало, и крышки, закрывавшей зеркало сверху [Иль-юков, 2005]. Остатки подобных футляров зафиксированы в раннесарматских погребениях различных регионов [Мошкова, 1963, табл. 27, 6 ; Михлин, 1975, рис. 1, 4 ; Романовская, 1986, рис. 12, 22 ; Власкин, 2000, рис. 2, 9 ; 3, 1 , 2 ]. Нередко деревянные футляры орнаментировались. Зафиксированы случаи прокладки футляра изнутри тканью (Алитуб, кург. 20, погр. 3), обшивки футляра кожей (Кадамовс-кий, кург. 1, погр. 17). Иногда вместе с остатками футляров находятся металлические гвоздики или заклепки. Органический тлен, часто фиксируемый на зеркалах, позволяет предположить, что футляры делались не только из дерева, но также из ткани или кожи. Эти футляры могли расшиваться бусами и бисером, судя по концентрации их возле зеркал в некоторых погребениях.

Подставки для зеркал , изготовленные из разного материала (дерево, кость, бронза и др.), иногда орнаментированные, довольно часто встречаются вместе с зеркалами с клиновидной ручкой [Шилов, 1959, с. 466, рис. 52, 19 ; Мошкова, 1963, с. 42, табл. 28, 17 , 18 ; Скрипкин, 1990, с. 95, рис. 36, 9 ; и др.]. В нижнедонских материалах известна одна находка такого рода – подставка зеркала «бактрийско-го» типа из погр. 7 кург. 5 могильника Пирожок (рис. 4, 4 ).

Зеркала в погребальном обряде раннесарматской культуры

Зеркала и фрагменты зеркал – достаточно массовые находки в погребениях нижнедонской раннесарматской культуры, они встречены в каждом четвертом комплексе. Большую часть находок составляют фрагменты зеркал, целых экземпляров относительно немного – всего около 20 %. Фрагменты различны по величине – от совсем маленьких до крупных, представляющих собой сегменты, половинки, большие части диска, встречены полные диски, разбитые или разрубленные на куски.

Подавляющее большинство находок зеркал или их фрагментов происходит из женских погребений (83,2 %), гораздо меньше – из мужских (9 %), в остальных случаях пол погребенных не был определен. При детских костяках фрагменты зеркал находились лишь дважды – Алитуб, кург. 19, погр. 4; Кадамовский VII, кург. 1, погр. 17. Обычно в могилу клали фрагменты одного зеркала, иногда несколько фрагментов, находившихся в разных местах. Отклонения от этого правила для одиночных захоронений очень редки – только дважды в одиночных погребениях сочетались целое зеркало и фрагмент от другого зеркала (Алитуб, кург. 23, погр. 3; Балабинский I, кург. 27, погр. 12) и один раз – два фрагмента от разных зеркал (Высочино V, кург. 10, погр. 5).

Существенных различий в местонахождении в могиле целых и фрагментированных зеркал не отмечается. Почти все зеркала и фрагменты зеркал располагались близко к телу погребенного, нередко вплотную, иногда на теле или под ним. Наиболее часто зеркала или их фрагменты находились возле черепа, плеч, груди погребенного, зачастую под костями или сверху – 51 % (чаще справа), реже в районе колен, голеней и стоп – 23 %, и в области живота, таза и бедер – 21,2 % (также чаще справа, особо следует отметить тяготение находок к правому локтю). В стороне от тела зеркала или их фрагменты зафиксированы лишь в единичных случаях – трижды справа, дважды слева.

Повреждения зеркал

Большая часть зеркал раннесарматского времени фрагментирована, многие зеркала имеют следы намеренного повреждения – разрубания, сгибания-разгибания и пр. Трижды в могилы были положены согнутые зеркала (Ар-пачин II, кург. 37, погр. 5; Мехзавод, кург. 15, погр. 4 – целые; Кастырский VIII, кург. 3, погр. 3 – большая часть диска). У зеркал из могильника Малая Мартыновка, кург. 2, погр. 3 и могильника Подгорненский IV, кург. 30, погр. 5 диски пробиты в центре, у зеркала из могильника Красногоровка III, кург. 11, погр. 9 под валиком в разных местах диска пробито не менее трех сквозных отверстий диаметром 0,3–0,4 см, у зеркала из могильника Пирожок, кург. 6, погр. 11 имеются следы рубящих ударов по краю диска, на зеркале из могильника Мехзавод, кург. 15, погр. 4 заметны следы ударов острым орудием в центральной части диска, у зеркала из могильника Кастырский VIII, кург. 3, погр. 3 обрублен сегмент, диск согнут дважды, надрезан (?) в нескольких местах и имеет следы ударов острым орудием.

Происхождение традиции ритуальной порчи зеркал не совсем понятно. Для савро-матского времени практика намеренного повреждения зеркал в сколько-нибудь заметных масштабах не отмечена, но в раннесарматскую эпоху это явление вдруг принимает массовый характер. К концу раннесарматского периода наблюдается некоторое сокращение количества поврежденных и фрагментированных зеркал. В последующую среднесарматскую эпоху обычай ритуальной порчи зеркал постепенно исчезает совсем.

Между тем распространенное мнение, что повреждение и фрагментирование зеркал в сарматское время является следствием каких-то ритуально-магических действий в ходе погребального обряда, скорее всего, верно лишь отчасти. Есть весьма правдоподобные гипотезы о фрагментировании зеркал вне связи с какими-либо ритуалами. Т.М. Кузнецова со ссылкой на А.В. Маракуева приводит примеры из этнографии народов Сибири и Азии, когда зеркала ломались преднамеренно: на память друг о друге, при разлуке, для удостоверения личности посланца и пр. При этом крупные фрагменты (половинки, сегменты) зеркал продолжали использоваться по прямому назначению, так как зеркала, видимо, являлись дорогостоящей вещью и заменить разбитое зеркало было трудно [Кузнецова, 1988, с. 57].

Мелкие фрагменты, вероятно, использовались как амулеты [Литвинский, 1964, с. 100– 101]. Не исключено, что фрагменты зеркал в погребениях символизировали целое зеркало [Кузнецова, 1988, с. 57].

Связь с погребальным ритуалом наверняка можно предполагать лишь для зеркал со следами ударов, пробитых, согнутых, разбитых на куски. Из этнографии известно, что у многих народов зеркало воспринималось как отражение или даже вместилище души человека. Исходя из этого, ритуальное повреждение зеркал могло преследовать цель освобождения души умершего во избежание ее вредного воздействия на живых сородичей [Хазанов, 1964, с. 94]. Есть также версия, что повреждение зеркал производилось для освобождения собственной души («тени») зеркала, чтобы она могла последовать за душой умершего в потусторонний мир [Литвинский, 1964, с. 98].

Существуют мнения, что повреждение зеркал связано не с погребальным ритуалом, а с попытками магического влияния на живого человека путем воздействия не на сам объект, а на его заместителя – предмет, содержавший его отражение [Кузнецова, 1988, с. 58–59]. Е.А. Коробкова упоминает случаи использования зеркал в военной магии – ритуальные повреждения зеркал с целью причинения вреда отразившемуся в нем врагу [Коробкова, 2003, с. 104 и сл.].

И в заключение необходимо указать на ошибочность представления, что в погребальной практике сарматов подвергались преднамеренной порче только зеркала. В погребениях нижнедонской раннесарматской культуры отмечена массовая ритуальная (?) порча самых различных категорий инвентаря – помимо зеркал, это мечи, ножи, котлы, сосуды [Глебов, 2011, с. 36].

Приблизительно 25 % мечей носят следы ритуальной порчи – сломаны или согнуты. Иногда ломались и гнулись и наконечники копий. Большинство ножей дошли до нас во фраг- ментах, однако из-за плохой сохранности металла не всегда удается установить факт их преднамеренной порчи. Тем не менее, ясно, что количество преднамеренно испорченных (согнутых или сломанных) ножей очень велико. Количество достоверно целых экземпляров составляет всего около 37 %. Почти все котлы имеют различные повреждения – смяты, носят следы ударов (пробоины, вмятины). У многих кувшинов в древности была отбита часть горла, обычно в месте слива. Зафиксированы случаи, когда сосуды были помещены в погребения в разбитом виде: в погр. 4 кург. 15 могильника Отрадный II – кувшин (фрагменты находились во входной яме и на ступеньке подбоя), в погр. 31 кург. 4 могильника Золотые Горки II – кружка, в погр. 1 кург. 5 могильника Хапры – миска. Вероятно, были разбиты в древности курильницы из погр. 6 кург. 1 и погр. 1 и 3 кург. 6 могильника Под-горненский V. В редких случаях ритуальной порче подвергались и другие вещи: оселки, шилья и иглы и др.

Интересный случай зафиксирован в погр. 7 кург. 1 могильника Отрадный II – в этом комплексе были повреждены почти все мелкие предметы: зеркало разбито на несколько фрагментов, миниатюрная подвеска-котелок сплющена и порублена, бронзовый колокольчик сплющен и пробит, пряслице разбито, большая часть бус расколоты [Глебов, 2005, с. 163–164]. За этими действиями угадывается известное по наблюдениям этнографов представление о том, что вещи умершего тоже должны быть умерщвлены, чтобы «душа их вышла из них и последовала за душой человека в страну мертвых» [Шилов, 1959, с. 438].

ПРИМЕЧА НИЕ

-

1 Статистические данные 2010 года. С тех пор сводка зеркал нижнедонской раннесарматской культуры дополнилась еще несколькими экземплярами, но это ничего принципиально не меняет в типологии и хронологии зеркал.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Зеркала и фрагменты зеркал отдела 1:

1–4 – тип 1; 5–42 – тип 2; 1 – Донской, кург. 1, погр. 12 (по: [Ильюков, 2001, рис. 3, 18 ]); 2 – Алитуб, кург. 23, погр. 3; 3 – Сагванский I, кург. 13, погр. 17; 4 – Федосеевка II, кург. 1, погр. 3 (по: [Глебов, 2000, рис. 3, 18 ]);

-

5 – Подгорненский IV, кург. 30, погр. 7; 6 – Подгорненский IV, кург. 5, погр. 4; 7 – Подгорненский IV, кург. 30, погр. 5;

8 – Веселый, кург. 2, погр. 6 (по: [Артамонов, 1949, рис. 16]); 9 – Манычский I, кург. 1, погр. 19 (по: [Яценко, 2009, рис. 7, 13–7 ]); 10 – Спичаковка, кург. 1, погр. 14 (по: [Труды Новочеркасской ... , 2000, рис. 3, 3 ]); 11 – Кулешовка, кург. 1, погр. 29Б (по: [Глебов, 2017, рис. 5, 9 ]); 12 – Кулешовка, кург. 1, погр. 29А (по: [Глебов, 2017, рис. 5, 8 ]); 13 – Кулешовка, кург. 1, погр. 17 (по: [Глебов, 2017, рис. 4, 3 ]);

14 – Никитин I, кург. 3, погр. 5 (по: [Глебов, 2004а, рис. 2, 2 ]); 15 – Кулешовка, кург. 2, погр. 2; 16 – Рестумов II, кург. 1, сит. 1 (по: [Власкин и др., 2018, рис. 3, 7 ]); 17 – Красногоровка I, кург. 1, погр. 1; 18 – Пирожок, кург. 6, погр. 11 (по: [Глебов, Гордин, 2006, рис. 11, 4 ]); 19 – Пирожок, кург. 1, погр. 1 (по: [Глебов, Гордин, 2006, рис. 2, 4 ]);

20 – Пирожок, кург. 2, погр. 6 (по: [Глебов, Гордин, 2006, рис. 5, 7 ]); 21 – Найденовский, кург. 4, погр. 8 (по: [Глебов, 2000а, рис. 1, 1 ]); 22 – Мехзавод, кург. 15, погр. 4; 23 – Поляков, кург. 5, погр. 3 (по: [Парусимов, 2005, рис. 11, 11 , 12 ]); 24 – Сагванский I, кург. 4, погр. 21; 25 – Сагванский I, кург. 8, погр. 18;

26 – Сагванский I, кург. 5, погр. 8; 27 – Сагванский I, кург. 7, погр. 10; 28 – Сагванский I, кург. 9, погр. 5;

29 – Сагванский I, кург. 7, погр. 11; 30 – Балабинский I, кург. 25, погр. 3; 31 – Балабинский I, кург. 25, погр. 23; 32 – Ливенцовский VII, кург. 31, погр. 1 (по: [Глебов, Ильюков, 2010, рис. 2, 5 ]); 33 – Ливенцовский VII, кург. 30, погр. 5 (по: [Глебов, Ильюков, 2010, рис. 1, 6 ]); 34 – Русский II, кург. 1, погр. 5 (по: [Потапов, 1998, табл. XCIX, 3 ]);

35 – Алитуб, кург. 7, погр. 2; 36 – Отрадный II, кург. 1, погр. 7 (по: [Глебов, 2005, рис. 3, 10 ]);

37 – Койсуг, кург. 7, погр. 25; 38 – Алитуб, кург. 19, погр. 4; 39 – Алитуб, кург. 1, погр. 5;

40 – Большеорловский IV, кург. 1, погр. 7; 41 – Северо-Западный I, кург. 1, погр. 3 (по: [Власкин, 2000, рис. 2, 9 , 3, 1 , 2 ]); 42 – Сторожевой курган, погр. 3 (по: [Романовская, 1986, рис. 12, 21 , 22 ])

Fig. 1. Mirrors and fragments of mirrors of department 1:

1–4 – type 1; 5 – 42 – type 2; 1 – Donskoy, barrow 1, burial 12 (after: [Ilyukov, 2001, fig. 3, 18 ]); 2 – Alitub, barrow 23, burial 3; 3 – Sagvanskiy I, barrow 13, burial 17; 4 – Fedoseevka II, barrow 1, burial 3 (after: [Glebov, 2000, fig. 3, 18 ]); 5 – Podgornenskiy IV, barrow 30, burial 7; 6 – Podgornenskiy IV, barrow 5, burial 4; 7 – Podgornenskiy IV, barrow 30, burial 5; 8 – Veselyy, barrow 2, burial 6 (after: [Artamonov, 1949, fig. 16]); 9 – Manychskiy I, barrow 1, burial 19 (after: [Yatsenko, 2009, fig. 7, 13 – 7 ]); 10 – Spichakovka, barrow 1, burial 14 (after: [Proceedings of the Novocherkassk ... , 2000, fig. 3, 3 ]); 11 – Kuleshovka, barrow 1, burial 29Б (after: [Glebov, 2017, fig. 5, 9 ]); 12 – Kuleshovka, barrow 1, burial 29А (after: [Glebov, 2017, fig. 5, 8 ]); 13 – Kuleshovka, barrow 1, burial 17 (after: [Glebov, 2017, fig. 4, 3 ]); 14 – Nikitin I, barrow 3, burial 5 (after: [Glebov, 2004а, fig. 2, 2 ]); 15 – Kuleshovka, barrow 2, burial 2; 16 – Restumov II, barrow 1, situation 1 (after: [Vlaskin et al., 2018, fig. 3, 7 ]); 17 – Krasnogorovka I, barrow 1, burial 1; 18 – Pirozhok, barrow 6, burial 11 (after: [Glebov, Gordin, 2006, fig. 11, 4 ]); 19 – Pirozhok, barrow 1, burial 1 (after: [Glebov, Gordin, 2006, fig. 2, 4 ]);

20 – Pirozhok, barrow 2, burial 6 (after: [Glebov, Gordin, 2006, fig. 5, 7 ]); 21 – Naydenovskiy, barrow 4, burial 8 (after: [Glebov, 2000а, fig. 1, 1 ]); 22 – Mekhzavod, barrow 15, burial 4; 23 – Polyakov, barrow 5, burial 3 (after: [Parusimov, 2005, fig. 11, 11,12 ]); 24 – Sagvanskiy I, barrow 4, burial 21; 25 – Sagvanskiy I, barrow 8, burial 18;

26 – Sagvanskiy I, barrow 5, burial 8; 27 – Sagvanskiy I, barrow 7, burial 10; 28 – Sagvanskiy I, barrow 9, burial 5;

29 – Sagvanskiy I, barrow 7, burial 11; 30 – Balabinskiy I, barrow 25, burial 3; 31 – Balabinskiy I, barrow 25, burial 23;

32 – Liventsovskiy VII, barrow 31, burial 1 (after: [Glebov, Ilyukov, 2010, fig. 2, 5 ]); 33 – Liventsovskiy VII, barrow 30, burial 5 (after: [Glebov, Ilyukov, 2010, fig. 1, 6 ]); 34 – Russkiy II, barrow 1, burial 5 (after: [Potapov, 1998, pl. XCIX, 3 ]);

35 – Alitub, barrow 7, burial 2; 36 – Otradnyy II, barrow 1, burial 7 (after: [Glebov, 2005, fig. 3, 10 ]);

37 – Koysug, barrow 7, burial 25; 38 – Alitub, barrow 19, burial 4; 39 – Alitub, barrow 1, burial 5;

40 – Bolsheorlovskiy IV, barrow 1, burial 7; 41 – Severo-Zapadnyy I, barrow 1, burial 3 (after: [Vlaskin, 2000, fig. 2, 9 , 3, 1 , 2 ]); 42 – Storozhevoy kurgan, burial 3 (after: [Romanovskaya, 1986, fig. 12, 21 , 22 ])

Рис. 2. Зеркала и фрагменты зеркал отдела 2:

-

1 – Подгорненский IV, кург. 6, погр. 7; 2 – Подгорненский VI, кург. 1, погр. 6; 3 – Красногоровка III, кург. 11, погр. 9; 4 – Кадамовский, разрушенный курган (по: [Каталог археологических коллекций, 1979, рис. 22, 21 ]);

5 – Золотые Горки IV, кург. 9, погр. 2 (по: [Труды Новочеркасской ... , 2002, рис. 34, 13 ]); 6 – Алитуб, кург. 3, погр. 20 (по: [Захаров, 2000, рис. 2, 24 ]); 7 – Подгорненский I, кург. 1, погр. 14; 8 – Подгорненский IV, кург. 1, погр. 13; 9 – Ливенцовский VII, кург. 22, погр. 7 (по: [Ильюков, 2003, рис. 2, 8 ]); 10 – Подгорненский I, кург. 1, погр. 11; 11 – Подгорненский VI, кург. 1, погр. 5; 12 – Холодный, кург. 1, погр. 3 (по: [Глебов, Парусимов, 2003, рис. 2, 3 ]); 13 – Высочино VII, кург. 8, погр. 3

-

Fig. 2. Mirrors and fragments of mirrors of department 2:

-

1 – Podgornenskiy IV, barrow 6, burial 7; 2 – Podgornenskiy VI, barrow 1, burial 6; 3 – Krasnogorovka III, barrow 11, burial 9; 4 – Kadamovskiy, destroyed barrow (after: [Catalog of archaeological ... , 1979, fig. 22, 21 ]); 5 – Zolotye Gorki IV, barrow 9, burial 2 (after: [Proceedings of the Novocherkassk ... , 2002, fig. 34, 13 ]); 6 – Alitub, barrow 3, burial 20 (after: [Zakharov, 2000, fig. 2, 24 ]); 7 – Podgornenskiy I, barrow 1, burial 14; 8 – Podgornenskiy IV, barrow 1, burial 13; 9 – Liventsovskiy VII, barrow 22, burial 7 (after: [Ilyukov, 2003, fig. 2, 8 ]); 10 – Podgornenskiy I, barrow 1, burial 11; 11 – Podgornenskiy VI, barrow 1, burial 5; 12 – Kholodnyy, barrow 1, burial 3 (after: [Glebov, Parusimov, 2003, fig. 2, 3 ]);

13 – Vysochino VII, barrow 8, burial 3

Рис. 3. Фрагменты зеркал отдела 2:

-

1 – Балабинский II, кург. 1, погр. 26; 2 – Подгорненский VI, кург. 1, погр. 6; 3 – Высочино VI, кург. 2, погр. 1;

-

4 – Подгорненский VI, кург. 1, погр. 8; 5 – Ливенцовский VII, кург. 19, погр. 1 (по: [Ильюков, 2006, рис. 2, 4 ]);

6 – Подгорненский V, кург. 1, погр. 6; 7 – Подгорненский IV, кург. 1, погр. 3; 8 – Подгорненский IV, кург. 1, погр. 9;

9 – Кутейников II, кург. 1, погр. 2 (по: [Парусимов, 1998, рис. 13, 6 ]); 10 – Подгорненский VI, кург. 1, погр. 9;

-

11 – Отрадный II, кург. 15, погр. 2 (по: [Глебов, 2005, рис. 9, 4 ]); 12 – Подгорненский IV, кург. 1, погр. 4;

-

13 – Криволиманский I, кург. 29, погр. 18; 14 – Холодный, кург. 1, погр. 16 (по: [Глебов, Парусимов, 2003, рис. 3, 6 ]); 15 – Попов, кург. 30/6, погр. 2 (по: [Столяр, 1958, рис. 5, 2 ]); 16 – Балабинский I, кург. 35, погр. 2;

-

17 – Подгорненский I, кург. 1, погр. 12; 18 – Подгорненский I, кург. 1, погр. 8; 19 – Подгорненский VI, кург. 1, погр. 5;

20 – Подгорненский IV, кург. 1, погр. 14; 21 – Кулешовка, кург. 1, погр. 10 (по: [Глебов, 2017, рис. 3, 3 ]);

22 – Сагванский I, кург. 14, погр. 3; 23 – Попов, кург. 30/6, погр. 5 (по: [Столяр, 1958, рис. 5, 8 ]);

-

24 – Подгорненский V, кург. 1, погр. 10; 25 – Подгорненский V, кург. 1, погр. 5; 26 – Донской (Новочеркасская ГРЭС), кург. 2, погр. 12; 27 – Попов, кург. 50/18, погр. 10А (по: [Столяр, 1958, рис. 29, 11 ])

-

Fig. 3. Fragments of mirrors of department 2:

-

1 – Balabinskiy II, barrow 1, burial 26; 2 – Podgornenskiy VI, barrow 1, burial 6; 3 – Vysochino VI, barrow 2, burial 1;

4 – Podgornenskiy VI, barrow 1, burial 8; 5 – Liventsovskiy VII, barrow 19, burial 1 (after: [Ilyukov, 2006, fig. 2, 4 ]);

-

6 – Podgornenskiy V, barrow 1, burial 6; 7 – Podgornenskiy IV, barrow 1, burial 3; 8 – Podgornenskiy IV, barrow 1, burial 9; 9 – Kuteynikov II, barrow 1, burial 2 (after: [Parusimov, 1998, fig. 13, 6 ]); 10 – Podgornenskiy VI, barrow 1, burial 9; 11 – Otradnyy II, barrow 15, burial 2 (after: [Glebov, 2005, fig. 9, 4 ]); 12 – Podgornenskiy IV, barrow 1, burial 4;

-

13 – Krivolimanskiy I, barrow 29, burial 18; 14 – Kholodnyy, barrow 1, burial 16 (after: [Glebov, Parusimov, 2003, fig. 3, 6 ]); 15 – Popov, barrow 30/6, burial 2 (after: [Stolyar, 1958, fig. 5, 2 ]); 16 – Balabinskiy I, barrow 35, burial 2;

-

17 – Podgornenskiy I, barrow 1, burial 12; 18 – Podgornenskiy I, barrow 1, burial 8; 19 – Podgornenskiy VI, barrow 1, burial 5; 20 – Podgornenskiy IV, barrow 1, burial 14; 21 – Kuleshovka, barrow 1, burial 10 (after: [Glebov, 2017, fig. 3, 3 ]);

22 – Sagvanskiy I, barrow 14, burial 3; 23 – Popov, barrow 30/6, burial 5 (after: [Stolyar, 1958, fig. 5, 8 ]);

24 – Podgornenskiy V, barrow 1, burial 10; 25 – Podgornenskiy V, barrow 1, burial 5; 26 – Donskoy (Novocherkasskaya State District Power Plant), barrow 2, burial 12; 27 – Popov, barrow 50/18, burial 10А (after: [Stolyar, 1958, fig. 29, 11 ])

Рис. 4. Зеркала и фрагменты зеркал отделов 3, 4, 5, 6:

1–4 – зеркала отдела 3; 5–9 – зеркала и фрагменты зеркал отдела 4; 10 – фрагмент зеркала отдела 5;

-

11 – фрагмент зеркала отдела 6; 1 – Подгорненский I, кург. 1, погр. 13; 2 – Балабинский I, кург. 27, погр. 22, 25;

3 – Попов, кург. 30/6, погр. 8 (по: [Столяр, 1958, рис. 11, 9 ]); 4 – Пирожок, кург. 5, погр. 7

(по: [Глебов, Гордин, 2006, рис. 8, 1,2 ]); 5 – Арпачин II, кург. 37, погр. 5; 6 – Арбузовский, кург. 7, погр. 8

(по: [Ильюков, Власкин, 1992, рис. 35, 11 ]); 7 – Красногоровка I, кург. 23, погр. 4

(по: [Труды Новочеркасской ... , 2000, рис. 25, 1 ]); 8 – Подгорненский VI, кург. 6, погр. 5;

-

9 – Темерницкий I, кург. 6, погр. 7; 10 – Койсуг, кург. 5, погр. 26;

11 – Кадамовский VII, кург. 1, погр. 17 (по: [Парусимов, 1997, рис. 7, 5 ])

Fig. 4. Mirrors and fragments of mirrors of departments 3, 4, 5, 6:

1 – 4 – mirrors of department 3; 5–9 – mirrors and fragments of mirrors of department 4; 10 – fragment of the mirror of department 5; 11 – fragment of the mirror of department 6; 1 – Podgornenskiy I, barrow 1, burial 13; 2 – Balabinskiy I, barrow 27, burial 22, 25;

3 – Popov, barrow 30/6, burial 8 (after: [Stolyar, 1958, fig. 11, 9 ]); 4 – Pirozhok, barrow 5, burial 7

(after: [Glebov, Gordin, 2006, fig. 8, 1,2 ]); 5 – Arpachin II, barrow 37, burial 5; 6 – Arbuzovskiy, barrow 7, burial 8

(after: [Ilyukov, Vlaskin, 1992, fig. 35, 11 ]); 7 – Krasnogorovka I, barrow 23, burial 4 (after: [Proceedings of the Novocherkassk ... , 2000, fig. 25, 1 ]); 8 – Podgornenskiy VI, barrow 6, burial 5; 9 – Temernitskiy I, barrow 6, burial 7;

-

10 – Koysug, barrow 5, burial 26; 11 – Kadamovskiy VII, barrow 1, burial 17 (after: [Parusimov, 1997, fig. 7, 5 ])

Список литературы Зеркала раннесарматской культуры Нижнего Подонья

- Артамонов М. И., 1949. Раскопки курганов на р. Маныч // Советская археология. Вып. XI. С. 305-336.

- Берлизов Н. Е., 2009. Еще раз о происхождении зеркал Хазанов-VIII // Историко-археологический альманах. Вып. 9. Армавир; Краснодар; М. С. 58-67.

- Виноградов Н. Б., Таиров А. Д., 1996. Сарматские погребения могильника Солнце III // Новое в археологии Южного Урала: сб. науч. ст. Челябинск: Рифей. С. 164-177.

- Власкин М. В., 2000. Раннесарматские погребения могильника Северо-Западный I // Сарматы и их соседи на Дону. Материалы и исследования по археологии Дона: сб. науч. ст. Вып. 1. Ростов н/Д: Терра. С. 9-26.

- Власкин М. В., Глебов В. П., Кузьмин В. Н., 2018. Ритуальный клад из кургана 1 могильника Рестумов II в Ростовской области // Нижневолжский археологический вестник. Т. 17, № 2. С. 58-69. DOI: 10.15688/nav.yvolsu.2018.2.5

- Глебов В. П., 2000. Сарматский комплекс в Северо-Восточном Приазовье // Археология и древняя архитектура Левобережной Украины и смежных территорий: сб. науч. ст. Донецк: Схiдний видавничий дiм. С. 112-114.

- Глебов В. П., 2000а. О заключительной фазе раннесарматской культуры на Нижнем Дону // Раннесарматская культура: формирование, развитие, хронология: материалы IV Междунар. конф. "Проблемы сарматской археологии и истории". Вып. 2. Самара: Самар. науч. центр РАН. С. 170-186.

- Глебов В. П., 2004. Хронология раннесарматской и среднесарматской культур Нижнего Подонья // Сарматские культуры Евразии: проблемы региональной хронологии: докл. к 5-й Междунар. конф. "Проблемы сарматской археологии и истории". Краснодар. С. 127-133.

- Глебов В. П., 2004а. Раннесарматское погребение с фибулой среднелатенской схемы из могильника Никитин I в Северо-Восточном Приазовье // Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2002 г. Вып. 19. Азов: Азов. музей-заповедник. С. 200-209.

- Глебов В. П., 2005. Сарматские погребения могильника Отрадный II // Труды Археологического научно-исследовательского бюро. Т. II. Ростов н/Д: Археологическое научно-исследовательское бюро. С. 161-197.

- Глебов В. П., 2007. Специфика становления раннесарматской культуры на Нижнем Дону // Региональные особенности раннесарматской культуры. Материалы семинара Центра изучения истории и культуры сарматов. Вып. II. Волгоград: Изд-во ВолГУ. С. 59-82.

- Глебов В. П., 2010. Раннесарматская культура Нижнего Подонья II-I вв. до н.э.: автореф. дис.... канд. ист. наук. М. 26 c.

- Глебов В. П., 2011. Погребальная обрядность раннесарматской культуры Нижнего Подонья II-I вв. до н.э. // Погребальный обряд ранних кочевников Евразии: материалы VII Междунар. науч. конф. "Проблемы сарматской археологии и истории". Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН. С. 34-48.

- Глебов В. П., 2017. Сарматские погребения из кургана 1 могильника у с. Кулешовка (раскопки 1982 г.) // Нижневолжский археологический вестник. Т. 16, № 1. С. 143-161.

- DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2017.1.9

- Глебов В. П., Парусимов И. Н., 2003. Раннесарматские погребения из кургана у хутора Холодный // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 6. С. 263-271.

- Глебов В. П., Гордин И. А., 2006. Раннесарматские погребения могильника Пирожок // Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2004 г. Вып. 21. Азов: Азовский музей-заповедник. С. 187-212.

- Глебов В. П., Ильюков Л. С., 2010. Раннесарматские погребения из могильника Ливенцовский VII (раскопки 1995 г.) // Археология, древний мир и средние века: сб. науч. ст. Вып. IV. Ростов н/Д: Изд-во Юж. федер. ун-та. С. 70-79.

- Глухов А. А., 2003. Типология и хронология зеркал среднесарматского времени (по материалам междуречья Волги и Дона) // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 6. С. 89-102.

- Горбунова Н. Г., 1998. Об одном типе бронзовых зеркал ("бактрийские"? "сарматские"?) // Археологические вести. № 5. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 283-296.

- Журавлев Д. В., 2007. О некоторых категориях позднеэллинистической краснолаковой керамики с городища "Чайка" // Материалы исследований городища "Чайка" в Северо-Западном Крыму: сб. науч. ст. М.: Изд-во МГУ. С. 275-312.

- Заднепровский Ю. А., 1993. Находки кочевнических зеркал на территории Индостана и в Южном Вьетнаме // Петербургский археологический вестник. Вып. 7. СПб.: Фарн. C. 88-92.

- Захаров А. В., 2000. Сарматское погребение в кургане "Крестовый" // Сарматы и их соседи на Дону. Материалы и исследования по археологии Дона: сб. науч. ст. Вып. 1. Ростов н/Д: Терра. С. 27-45.

- Ильюков Л. С., 2001. Курган с погребениями раннесарматского времени // Материалы по археологии Волго-Донских степей. Вып. 1. Волгоград: Изд-во ВолГУ. С. 198-207.

- Ильюков Л. С., 2003. Сарматские погребения из кургана 22 Ливенцовского VII могильника // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 6. С. 277-282.

- Ильюков Л. С., 2005. Дисковидная деревянная коробочка с бронзовым зеркалом из Северо-Западного I могильника // Четвертая Кубанская археологическая конференция: тез. и докл. Краснодар. С. 100-103.

- Ильюков Л. С., 2006. Курган на западной окраине г. Ростова-на-Дону // Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2004 г. Вып. 21. Азов: Азовский музей-заповедник. С. 161-168.

- Ильюков Л. С., Власкин М. В., 1992. Сарматы междуречья Сала и Маныча. Ростов н/Д: Изд-во Рост. гос. ун-та. 289 с.

- Каменецкий И. С., 1993. Городища донских меотов. М.: AUTO. 176 с.

- Каталог археологических коллекций, 1979. Новочеркасск: Музей истории донского казачества. 161 с.

- Клепиков В. М., 2002. Сарматы Нижнего Поволжья в IV-III вв. до н.э. Волгоград: Изд-во ВолГУ. 216 с.

- Коробкова Е. А., 2003. О семантическом значении зеркал в сарматской культуре // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 6. С. 103-107.

- Кузнецова Т. М., 1988. Зеркала в погребальном обряде сарматов // Советская археология. № 4. С. 52-61.

- Литвинский Б. А., 1964. Зеркало в верованиях древних ферганцев // Советская этнография. № 3. С. 97-104.

- Литвинский Б. А., 1971. Хронология и классификация среднеазиатских зеркал // Материальная культура Таджикистана. Вып. 2. Душанбе: Дониш, С. 34-67.

- Литвинский Б. А., 1978. Орудия труда и утварь из могильников Западной Ферганы. Могильники Западной Ферганы. Вып. IV. М.: Наука. 216 с.

- Марченко И. И., 1996. Сираки Кубани. Краснодар: Изд-во Кубан. гос. ун-та. 340 с.

- Минеева О. И., Скрипкин А. С., 2005. О происхождении и времени появления одного из типов бронзовых зеркал у сарматов // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 7. С. 51-56.

- Михлин Б. Ю., 1975. Сарматское погребение в Южном Донбассе // Советская археология. № 4. С. 185-192.

- Мошкова М. Г., 1963. Памятники прохоровской культуры. М.: Изд-во АН СССР. 56 с.

- Мошкова М. Г., 1974. Происхождение раннесарматской (прохоровской) культуры. М.: Наука. 51 с.

- Незабитовска Б., 2001. Прямоугольные зеркала и зеркала с перфорацией среди инвентарей сарматских погребений - римский импорт или боспорское подражание? // Боспор Киммерийский и Понт в период античности и средневековья. Материалы II Боспорских чтений. Керчь: Центр археологических исследований. С. 100-102.

- Парусимов И. Н., 1997. Могильник Кадамовский VII // Краеведческие записки. Вып. 2. Новочеркасск: Музей истории донского казачества. С. 50-81.

- Парусимов И. Н., 1998. Раскопки курганов в Зимовниковском районе // Труды Новочеркасской археологической экспедиции. Вып. 3. Новочеркасск. С. 4-43.

- Парусимов И. Н., 2005. Раскопки курганов могильника Поляков // Археологические записки. Вып. 4. Ростов н/Д. С. 185-210.

- Потапов В. В., 1998. Курганный могильник Русский II // Курганы Северо-Восточного Приазовья (Неклиновский и Матвеево-Курганский районы Ростовской области). Каталог. Материалы и исследования Таганрогской археологической экспедиции. Вып. III. Ростов н/Д: Таганрогская археологическая экспедиция. С. 123-127.

- Романовская М. В., 1986. Сторожевой курган // Археологические открытия на новостройках. Древности Северного Кавказа (материалы работ Северокавказской экспедиции). Вып. 1. М.: Наука. С. 102-115.

- Синицын И. В., 1960. Древние памятники в низовьях Еруслана (по раскопкам 1954-1955 гг.) // МИА. № 78. М.: Изд-во АН СССР. С. 10-168.

- Скрипкин А. С., 1990. Азиатская Сарматия. Проблемы хронологии и ее исторический аспект. Саратов: Изд-во Сарат. гос. ун-та. 300 с.

- Смирнов К. Ф., 1964. Савроматы. Ранняя история и культура сарматов. М.: Наука. 380 с.

- Сорокина Н. П., Трейстер М. Ю., 1983. Две группы бронзовых зеркал из собрания Государственного исторического музея // Советская археология. № 4. С. 142-153.

- Столяр А. Д., 1958. Раскопки курганов у хут. Попова в 1950-1951 гг. // Материалы и исследования по археологии СССР. № 62. М.: Изд-во АН СССР. С. 348-416.

- Труды Новочеркасской археологической экспедиции, 2000. Вып. 5. Азов. 16 с.

- Труды Новочеркасской археологической экспедиции, 2002. Вып. 6. Азов. 31 с.

- Хазанов А. М., 1963. Генезис сарматских бронзовых зеркал // Советская археология. № 4. С. 58-71.

- Хазанов А. М., 1964. Религиозно-магическое понимание зеркал у сарматов // Советская этнография. № 3. С. 89-96.

- Шилов В. П., 1959. Калиновский курганный могильник // Материалы и исследования по археологии СССР. № 60. М.: Изд-во АН СССР. С. 323-523.

- Яценко В. В., 2009. Раскопки двух курганов могильника Манычский I // Труды Археологического научно-исследовательского бюро. Т. IV. Ростов н/Д: Археологическое научно-исследовательское бюро. С. 173-197.