Зеркало из «Княжеского» погребения гуннского времени c поселения Мухино 2 на Верхнем Дону

Автор: Мастыкова А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено металлическое зеркало с центральной петлей,украшенное тремя концентрическими рельефными кругами, типа Карповка - Анке-4, происходящее из богатого женского погребения гуннского времени, открытого на поселении Мухино 2 в Верхнем Подонье. Подобные зеркала появляются в позднеримское время, но более всего они характерны для эпохи Великого переселения народов и продолжают существовать в раннем средневековье. Поиск аналогий показал, что зеркала такого типа лучше всего представлены в древностях оседлого населения Северного Причерноморья и Западного Предкавказья эпохи переселения народов.

Металлические зеркала с центральной петлей, зеркала типакарповка - анке-4, гуннское время, эпоха великого переселения народов, северноепричерноморье, северный кавказ, верхний дон

Короткий адрес: https://sciup.org/14328238

IDR: 14328238

Текст научной статьи Зеркало из «Княжеского» погребения гуннского времени c поселения Мухино 2 на Верхнем Дону

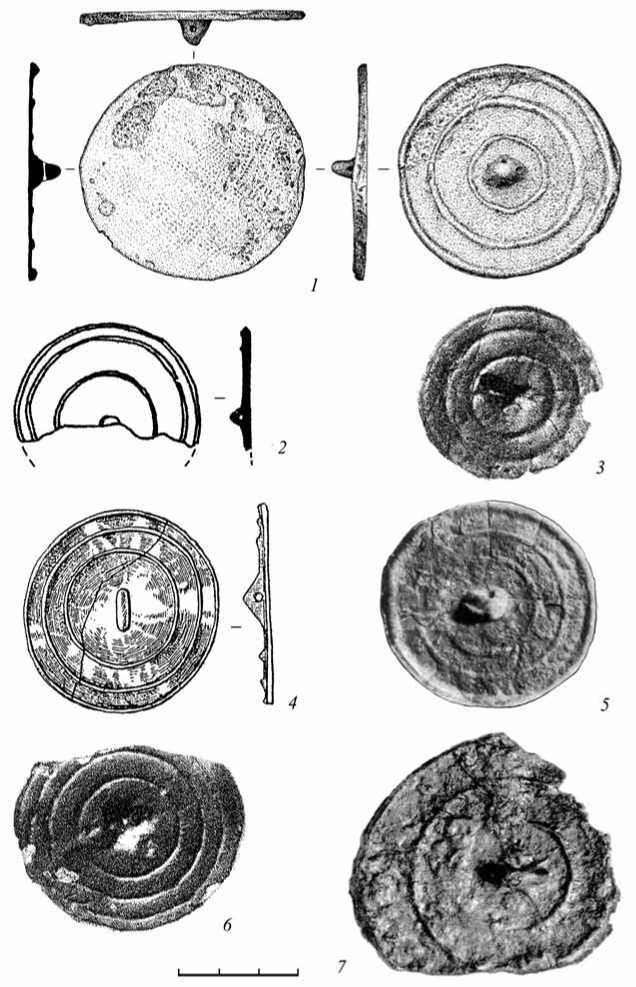

В данной статье будет рассмотрено металлическое зеркало с центральной петлей с декором в виде трех концентрических кругов (рис. 1, 1 ), которое было обнаружено в богатом женском погребении, открытом на поселении Мухино 2 на Верхнем Дону и датированном второй четвертью V в. ( Мастыкова, Земцов , 2014. С. 212). Подобные зеркала иногда встречаются и на других памятниках По-донья эпохи переселения народов, таких как Ксизово‑8 и Ксизово‑19 ( Бирюков и др. , 2015. С. 10. Рис. 5, 16 ; Обломский, Козмирчук , 2015. С. 161, 162. Рис. 243, 6 ) 1 . Попытаемся выяснить, как эти зеркала распространяются в интересующее нас время, для какой территории они более всего характерны и каковы их общие хронологические рамки.

-

1 Здесь и далее приводится не весь список аналогий. Свод находок зеркал подобного типа будет включен в состав полной публикации погребения Мухино, которая готовится к печати.

Рис. 1. Зеркала типа Карповка–Анке-4 эпохи Великого переселения народов

-

1 – Мухино; 2 – Сиреневая бухта, склеп 15/3; 3, 6 – Керчь, склеп 78.1907 г., погр. 4; 4 – Ново-покровка; 5 – Керчь, склеп 165.1904 г., погр. 6; 7 – Михаэльсфельд

1 – Рисунок С. Л. Богаченко; 2 – по: Масленников , 1997. Рис. 33, 3; 3, 6 – по: Засецкая , 1998. Табл. XIV, 7, 8; 4 – по: Засецкая и др. , 2007. Рис. 4, 1; 5 – по: Засецкая , 1993. Табл. 54, 297; 7 – по: Засецкая , 2010. С. 132. Ил. 7,4

1974. Рис. 9,

1

;

Кудрявцев, Гаджиев

, 1991. Рис. 5,

1

; 9,

70

). Довольно широко они распространены, как мы увидим далее, в V–VI вв. Для VII–VIII вв. зеркала такого типа отмечены, например, в захоронении 101 некрополя Мокрая Балка, в погребениях 135 и 151 могильника Дюрсо и в материалах Борисовского могильника (

Афанасьев, Рунич

, 2001. Рис. 112,

4

;

Дмитриев

, 2003. Табл. 83,

94, 95

;

Саханев

, 1914. Табл. 2,

5

). В более позднее время, в IX и, возможно, X в., подобные зеркала известны в основном на памятниках салтово‑маяцкой культуры (например, Маяцкое селище: катакомба I, яма 18, катакомба I в постройке 18, катакомба 2 в постройке 18:

Винников, Афанасьев

, 1991. Рис. 7,

14

; 20,

5

; 38,

17

; 39,

5

), а также на Северо‑Западном Кавказе в контексте X–XII вв. (например, Змейский могильник:

Кузнецов

, 1963. С. 35; 1995. С. 321).

Металлические зеркала античности и средневековья довольно хорошо изу‑ чены. Больше всего исследователи обращали внимание на сарматские зеркала. Все их классификации построены преимущественно с учетом морфологических признаков, которые характеризуют форму дисков и ручек.

В свое время А. М. Хазанов посвятил специальное исследование генезису, типологии и датировке сарматских металлических зеркал. Он выделил изделия с центральной петлей в особый тип X, независимо от характера декора ( Хазанов , 1963. Рис. 1). Автор отметил, что зеркала этого типа во II–IV вв. находились на стадии сложения, поскольку форма петли на них очень изменчива ( Хазанов , 1963. C. 67, 68). Орнамент же, по мнению А. М. Хазанова, на зеркалах с центральной петлей формировался под влиянием декора сарматских зеркал с боковым ушком, но не исключалось и влияние орнаментальных мотивов китайских металлических зеркал, последние также известны у степных евразийских кочевников ( Хазанов , 1963. C. 67, 68).

Большинство российских исследователей, вслед за А. М. Хазановым изучая зеркала с центральной петлей, также не принимали во внимание характер рельефного орнамента на оборотной стороне и рассматривали их как единый тип. Но еще в 1956 г. И. Вернер разработал классификацию восточноевропейских зеркал с центральной петлей, где типы были выделены как раз по характеру декора ( Werner , 1956. S. 117, 118). Позднее другой немецкий исследователь Б. Анке вносит некоторые уточнения в типологию этих зеркал, но и он берет за основу орнамент на оборотной стороне зеркала ( Anke , 1998a; 1998b).

Вернемся к женскому захоронению на поселении Мухино 2 в Верхнем Подо-нье. В составе погребального инвентаря, как уже говорилось, было обнаружено металлическое зеркало с центральной петлей, украшенное тремя концентрическими рельефными кругами (учитывая круг по борту), оно лежало в районе груди погребенной (рис. 1, 1 ).

Зеркала с декором в виде двух или трех рельефных концентрических кругов были выделены И. Вернером в тип Карповка – Сен‑Сюльпис ( Werner , 1956. S. 117, 118), а по типологии Б. Анке они относятся к типу 4 ( Anke , 1998a. S. 26, 27). В дальнейшем я их называю зеркалами типа Карповка – Анке‑4 ( Масты-кова , 2009. С. 83, 84). Подробная сводка античных и средневековых зеркал этого типа собрана Б. Незабитовской от самих ранних – III в. (например, «Золотое кладбище», между станицами Казанская и Тифлисская, курган 52, Краснодарский край, Правобережье Кубани) и до X–XII вв. (Змейский могильник, Северная Осетия) ( Niezabitowska , 2004). Зеркала с таким декором были также подробно рассмотрены И. П. Засецкой и ее соавторами при изучении богатых женских погребений постгуннского времени – Морской Чулек в устье Дона и Михаэльсфельд в бассейне Нижней Кубани ( Засецкая и др ., 2007. С. 18–24; Засецкая , 2010. С. 149, 150). Изучались эти изделия и для территории Центрального и Западного Предкавказья в эпоху Великого переселения народов ( Мастыкова , 2009. С. 83, 84).

Как уже отмечалось на примере «Золотого кладбища» на Кубани, зеркала типа Карповка – Анке‑4 известны уже в римское время, на что, в частности, указывают находки на Северном Кавказе: погребение 3 Западного некрополя Кобани, а также погребения 2 и 3 некрополя Дербента (Нарын‑Кала) ( Абрамова ,

Поиски прямых аналогий «мухинскому» зеркалу показывают, что для эпохи переселения народов подобные зеркала с двумя, а чаще с тремя концентрическими кругами известны на Боспоре Киммерийском, как в его «европейской» части, так и в «азиатской». На «европейском» Боспоре это Керчь – склеп 165.1904 г. погр. 6 (рис. 1, 5 ); склеп 78.1907 г. погр. 4 (рис. 1, 3, 6 ); некрополь у с. Заморское, погребение 22; Старожилово, склеп 5/5, 6/6; некрополь поселения Сиреневая Бухта склеп 13/1 погр. 5, 15/3, 18/6 (рис. 1, 2 ); некрополь Джурга‑Оба, склеп 11.2003 г. ( Засецкая , 1993. С. 84. Табл. 54, 297 ; 1998. С. 430. Табл. XIV, 7, 8 ; XVI, 13 ; Корпусова , 1973. Рис. 4, 22 ; Масленников , 1997. Рис. 12, 13 ; 15, 2 ; 29, 9 ; 33, 3 ; 40, 5 ; Ермолин , 2004. С. 24. Рис. 10, 19 ). В Восточном Крыму такое зеркало представлено также в погребении постгуннского времени у с. Новопо-кровка ( Гаврилов , 1996. Рис. 2, 5 ) (рис. 1, 4 ). В «азиатской» части Боспора можно назвать зеркала из Фанагории, некрополь «В» могила 94.1938 г. ( Блаватский , 1951. Рис. 9, 7 ) и Ильичевского городища – помещение XI/ниша ( Гавритухин, Паромов , 2003. Табл. 61, 61 ).

На Нижнем Дону, в Танаисе, погребение 87 содержало зеркало с подобным декором ( Арсеньева и др. , 2006. С. 54. Рис. 1, 4 ), такое же зеркало обнаружено и в погребении урочища Терны в дельте Дона ( Гудименко , 1990. Рис. 1, 6 ). Оба комплекса можно отнести к V в., не исключая начала VI в.

Зеркала типа Карповка – Анке‑4 известны в Юго‑Западном Крыму, в частности, в склепе 8/погр. 1 могильника Совхоз 10 ( Высотская , 1998. С. 257. Рис. 5, 25 ), в склепе 77/погр. 2 некрополя у с. Лучистое ( Гавритухин , 2011. Рис. 3, 56 ).

Эти зеркала в эпоху переселения народов встречены, как уже говорилось, и на Северном Кавказе, но только в западной половине этого региона – на Черноморском побережье, на Кубани, в Кабардино‑Балкарии. Они отмечены на следующих памятниках: Дюрсо, погр. 259, 298, 300, 306, 410, 483, 500, 516 ( Дмитриев , 2003. С. 201. Табл. 80, 24 ); Бжид 1, погр. 57 и погр. 144; Сопино, погр. 3, 11 и вне погребений; могильник Пашковский № 1, погр. 2.1936 г., 7.1948 г., 14.1948 г., в тайниках погребений 1.1949 г. и 5.1949 г.; Нижний Джулат, погр. 15 ( Мастыкова , 2009. С. 83, 84. Рис. 88–90; Гавритухин , 2011. Рис. 7, 28 ). Зеркало с центральной петлей на оборотной стороне, украшенное тремя концентрическими рельефными кругами, было найдено в разрушенном погребении у с. Михаэльсфельд (ныне с. Джигинское Краснодарского края) ( Засецкая , 2010. С. 132. Ил. 7, 4 ) (рис. 1, 7 ). Такие зеркала известны в Адыгее, на могильнике Мешоко в погребениях 5 и 7/раскоп III; погр. 3/раскоп V ( Дитлер , 1995.

С. 144–146, 151. Табл. XXXII, 1–3 ). Можно назвать в этом же регионе еще два зеркала - на могильнике Ново-Вочепшийский и Тауйхабль, найденные вне комплексов, но вместе с вещами V–VI вв. ( Мастыкова , 2009. Рис. 90, 3, 4 ). Стоит упомянуть и подобное зеркало из погребения 194в, конца IV – VI в., могильника Старокорсунского городища № 2 на Правобережье Кубани ( Лимберис , Марченко , 2009. С. 130. Рис. 1, 3 ).

Приведенные аналогии выявляют определенную закономерность. Появившись в III в., судя по самым ранним находкам, на Северном Кавказе («Золотое кладбище», Кобань, Нарын‑Кала), зеркала с концентрическими рельефными кругами становятся наиболее популярными в V - середине VI в. и распространяются прежде всего в Северном Причерноморье и в Западном Предкавказье. Затем в VIII-IX вв. зеркала с таким декором фиксируются в основном на памятниках салтово-маяцкой культуры и на Северо-Западном Кавказе (см. список зеркал: Засецкая и др ., 2007. С. 21–22. Табл. 1; Засецкая , 2010. С. 149, 150).

Стоит однако добавить, что зеркала типа Карповка - Анке-4 с концентрическими рельефными кругами, как видно из приведенного списка аналогий, лучше всего представлены в древностях оседлого населения Северного Причерноморья и Западного Предкавказья эпохи переселения народов. В кочевнических могилах этого времени такие зеркала, за редкими исключениями (например, Михаэлсфельд), не отмечены. Было высказано предположение, что зеркала типа Карповка являются частью материальной культуры в первую очередь эллинизированного понтийского населения Боспора Киммерийского и Танаиса гуннского и постгуннского времени ( Shchukin et al. , 2006. P 182). Действительно, для эпохи переселения народов зеркала типа Карпов-ка – Анке‑4 чаще всего встречаются именно в этой культурной среде. В свете данной гипотезы особое значение приобретает тот факт, что костюм женщины, погребенной на поселении Мухино 2, имеет выраженный понтийский характер, а биоархеологические данные свидетельствуют о ее южном, возможно понтийском, происхождении, связанном, во всяком случае, с аридной зоной ( Добровольская и др ., 2015). Зеркало из погребения, таким образом, является еще одним индикатором связей «мухинского» комплекса с Северным Причерноморьем гуннского времени.

Список литературы Зеркало из «Княжеского» погребения гуннского времени c поселения Мухино 2 на Верхнем Дону

- Абрамова М. П., 1974. Памятники горных районов Центрального Кавказа рубежа и первых веков нашей эры (по материалам Северной Осетии и Кабардино-Балкарии)//Археологические исследования на юге Восточной Европы. М.: Внешторгиздат. С. 3-31.

- Арсеньева Т. М., Безуглов С. И., Толочко И. В., 2006. Раскопки некрополя Танаиса в 2004 году//Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону в 2004 г. Вып. 21/Отв. ред. В. Я. Кияшко. Ростов-на-Дону: Книга. С. 54-56.

- Афанасьев Г. Е., Рунич А. П., 2001. Мокрая Балка. Вып. 1: Дневник раскопок. М.: Научный мир. 252 с.

- Бирюков И. Е., Гончаров В. О., Обломский А. М., 2015. Комплекс памятников середины I тыс. н. э. у с. Ксизово Задонского района Липецкой обл. Общее описание//Острая Лука Дона в древности. Археологический комплекс памятников гуннского времени у с. Ксизово (конец IV-V в.)/Отв. ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 9-14. (РСМ; вып. 16).

- Блаватский В. Д., 1951. Раскопки некрополя Фанагории в 1938, 1939 и 1940 гг.//Материалы по археологии Северного Причерноморья в античную эпоху/Под ред. В. Д. Блаватского, Б. Н. Гракова. М.: Изд-во АН СССР. С. 189-226. (МИА; № 19).

- Винников А. З., Афанасьев Г. Е., 1991. Культовые комплексы Маяцкого селища (Материалы раскопок Советско-Болгаро-Венгерской экспедиции)/Науч. ред. С. А. Плетнева. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та. 192 с.

- Высотская Т. Н., 1998. Склепы могильника Совхоз 10 (Севастопольский): Проблемы этноса и хронологии//МАИЭТ. Вып. VI/Ред.-сост. А. И. Айбабин. Симферополь: Таврия. С. 256-273.

- Гаврилов А. В., 1996. Погребение кочевника на античном поселении в Восточном Крыму//МАИЭТ. Вып. V/Ред.-сост. А. И. Айбабин. Симферополь: Таврия. С. 111-113.

- Гавритухин И. О., 2011. Фибулы типа Удине-Планис//Петербургский апокриф. Послание от Марка: памяти М. Б. Щукина/Отв. ред. О. В. Шаров. СПб.; Кишинев: Высшая антропологическая школа. С. 463-490. (Библиотека Stratum).

- Гавритухин И. О., Паромов Я. М., 2003. Ильичевское городище и поселения его округи//Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья: IV-XIII вв./Отв. ред. Т. И. Макарова, С. А. Плетнева. М.: Наука. С. 152-157. (Археология).

- Гудименко И. В., 1990. Погребение эпохи раннего средневековья из дельты Дона//Историкоархеологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону в 1989 г. Вып. 9/Отв. ред. В. Е. Максименко. Азов: Азовский краеведческий музей. С. 88-93.

- Дитлер П. А., 1995. Раннесредневековый могильник Мешоко//Археология Адыгеи/Отв. ред. П. А. Дитлер. Майкоп: Меоты. С. 138-237.

- Дмитриев А. В., 2003. Могильник Дюрсо -эталонный памятник древностей V-IX веков//Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья: IV-XIII вв./Отв. ред.: Т. И. Макарова, С. А. Плетнева. М.: Наука. С. 200-206. (Археология).

- Добровольская М. В., Земцов Г. Л, Мастыкова А. В., Медникова М. Б., 2015. Привилегированное женское погребение с поселения Мухино 2 гуннского времени на Верхнем Дону: Биоархеологическая реконструкция//РА. № 1. 2015. С. 44-58.

- Ермолин О., 2004. Археологiчнi дослiдження античного некрополя Джург-Оба (Керч) в 2003 р.//Дрогобицький Краезнавчий З6iрник. Вип. VIII. С. 11-37.

- Засецкая И. П., 1993. Материалы Боспорского некрополя второй половины IV -первой половины V в. н. э.//МАИЭТ. Вып. III/Ред.-сост. А. И. Айбабин. Симферополь: Таврия. С. 23-105.

- Засецкая И. П., 1998. Датировка и происхождение пальчатых фибул Боспорского некрополя раннесредневекового периода//МАИЭТ. Вып. VI/Ред.-сост. А. И. Айбабин. Симферополь: Таврия. С. 394-478.

- Засецкая И. П., 2010. Михаэльсфельд -эталонный памятник раннего средневековья (к вопросу о датировке и этнокультурной принадлежности)//АСГЭ. Вып. 38. СПб.: ГЭ. С. 123-159.

- Засецкая И. П., Казанский М. М., Ахмедов И. Р., Минасян Р. С., 2007. Морской Чулек: Погребения знати из Приазовья и их место в истории племен Северного Причерноморья в постгуннскую эпоху. СПб.: ГЭ. 212 с.

- Корпусова В. М., 1973. Сiльське населення пiзньоантичного Боспору//Археологiя. № 8. С. 27-45.

- Кудрявцев А. А., Гаджиев М. С., 1991. Погребальные памятники Дербента позднеалбанского времени (по материалам раскопа XIV)//Горы и равнины Северо-Восточного Кавказа в древности и средние века/Сост. О. М. Давудов. Махачкала: ДНЦ РАН. С. 87-115.

- Кузнецов В. А., 1963. Исследования Змейского катакомбного могильника в 1958 г.//Средневековые памятники Северной Осетии. (Труды Северо-Кавказской экспедиции 1958-1960 гг. Т. II)/Отв. ред. Е. И. Крупнов. М.: Изд-во АН СССР. С. 8-47. (МИА; № 114).

- Кузнецов В. А., 1995. Раскопки Змейского катакомбного могильника в 1959 г.//Аланы: история и культура/Отв. ред. В. Х. Тменов. Владикавказ: СОИГИ. С. 315-362. (Alanica; III).

- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2009. Раннесредневековые погребения из могильника Старокорсунского городища № 2//Гунны, готы и сарматы между Волгой и Дунаем/Науч. ред. А. Г. Фурасьев. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ С. 127-142. (Nomadica).

- Масленников А. А., 1997. Семейные склепы сельского населения позднеантичного Боспора. М.: ИА РАН. 108 с.

- Мастыкова А. В., 2009. Женский костюм Центрального и Западного Предкавказья в конце IV -середине VI в. н. э./Отв. ред. В. Б. Ковалевская. М.: ИА РАН. 502 с.

- Мастыкова А. В., Земцов Г. Л., 2014. «Княжеское» женское погребение на поселении Мухино-2 гуннского времени на Верхнем Дону//КСИА. Вып. 234. С. 200-222, цв. илл. XV-XVII.

- Обломский А. М., Козмирчук И. А., 2015. Могильник гуннского времени Ксизово-19//Острая Лука Дона в древности. Археологический комплекс памятников гуннского времени у с. Ксизово (конец IV-V в.)/Отв. ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 134-164. (РСМ; Вып. 16).

- Саханев В. В., 1914. Раскопки на северном Кавказе в 1911-12 годах//Известия Императорской Археологической Комиссии. Вып. 56. Петроград. С. 75-219.

- Хазанов А. М., 1963. Генезис САрматских бронзовых зеркал//СА. № 4. С. 58-71.

- Anke B., 1998a. Studien zur Reiternomadischen Kultur des 4. bis 5. Jahrhunderts. Band 1: Text & Karten. Weissbach: Beier&Beran. 224 S. (Archäologischen Fachliteratur; Teil 1).

- Anke B., 1998b. Studien zur Reiternomadischen Kultur des 4. bis 5. Jahrhunderts. Band 2: Katalog. Weissbach: Beier&Beran. 156 S. (Archäologischen Fachliteratur; Teil 2).

- Niezabitowska B., 2004. Lustra z kolekcji wrocławskiej//Sarmaci i Germanie/Red. A. Kokowski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. S. 193-263. (Studia Sarmatica; T. I).

- Shchukin M., Kazanski M., Sharov O., 2006. Des Goths aux Huns: Le Nord de la mer Noire au BasEmpire et à l'époque des Grandes Migrations. Oxford: John and Erica Hedges Ltd. 482 p. (BAR International Series; S1535).

- Werner J., 1956. Beiträge zur Archäologie des Attila-Rechies. München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 138 S.