Желаемая социально-трудовая мобильность: взгляд молодежи

Автор: Соколова Марина Владимировна, Петросян Дмитрий Ильич

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 2, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе данных социологического опроса анализируются представления молодежи о желаемом варианте социально-трудовой мобильности. Методом анкетирования опрошено 1 000 человек в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории города Владимира. В работе рассмотрены актуальные вопросы о предпочтительной для респондентов сфере деятельности, желаемом размере заработной платы, факторах, влияющих на достижение успеха в жизни. Стратегия социально-трудовой мобильности молодежи выглядит достаточно прагматично и рационально. Основным критерием выбора места работы является уровень оплаты труда, не столь ярко выражено желание работать по полученной специальности. В профессиональной деятельности молодые люди вполне способны реализовать себя, при этом они склонны рассчитывать прежде всего на собственные силы. Существенное влияние, по мнению молодежи, на социально-трудовую мобильность оказывает экономическая ситуация в стране. Среди качеств, необходимых молодым людям для карьерного роста, указаны высокий уровень образования и квалификации, полезные связи.

Молодежь, гендерные различия, социально-трудовая мобильность, заработная плата, кредитно-финансовая сфера, бизнес, торговля, бюджетная сфера, социологический опрос, органы власти и управления, материальное благополучие

Короткий адрес: https://sciup.org/149133266

IDR: 149133266 | УДК: 316.344.272-053.6 | DOI: 10.24158/spp.2019.2.1

Текст научной статьи Желаемая социально-трудовая мобильность: взгляд молодежи

В процессе реализации социально-трудовой мобильности перед современной российской молодежью до 30 лет возникает огромный ряд сложностей. Часть проблем порождена трудностями социально-экономического характера, периодически повторяющимися кризисами, дефицитом рабочих мест. Другая часть проблемных ситуаций является следствием недостаточного объема требуемых профессиональных навыков у молодых специалистов или значительного расхождения между требованиями, предъявляемыми выпускниками школ, колледжей, вузов к профессиональной реализации, и реалиями рынка труда.

Еще в школьные годы у многих подростков начинает формироваться некий образ желаемой профессиональной реализации. При идеальном стечении обстоятельств именно он впоследствии ложится в основу выбора места обучения и направления подготовки. Отсутствие грамотно выстроенной системы профессиональной ориентации приводит к массовому появлению студен- тов колледжей и вузов, которые не представляют себя в выбранной профессии. Как вариант работа по специальности ими даже не рассматривается [2, c. 22]. Отсутствие должного набора профессиональных умений и навыков, а также желания работать по специальности ставит выпускников высших и средних учебных заведений в подвешенное состояние на рынке труда. Социально-экономические сложности последних лет усугубляют сложившуюся ситуацию. Чаще всего среди возрастных групп безработными оказываются именно молодые люди [3, c. 68] до 30 лет [4, c. 21]. Проблема молодежной безработицы не считается уникальным явлением, характерным только для Российской Федерации. Аналогичная ситуация фиксируется и зарубежными исследователями [5, p. 196]. Для возрастной группы до 30 лет традиционно желаемым является создание собственного бизнеса, о чем свидетельствуют социологические опросы, проведенные в разных регионах России. К сожалению, реализовать на практике данную социально-трудовую потребность получается у значительно меньшего числа молодых людей [6, c. 328].

В 2018 г. в городе Владимире проведено социологическое исследование, основанное на изучении стратегии социально-трудовой мобильности молодежи и направленное на выявление динамики ее материальных притязаний, предпочтений молодых людей в выборе профессиональной сферы деятельности. Особое внимание уделено анализу факторов, необходимых для достижения успеха в жизни и социально-трудовой мобильности.

В соцопросе по квотной репрезентативной выборке приняли участие 1 000 молодых людей от 14 до 30 лет (средний возраст – 22 года), среди которых и женщины (52,4 %), и мужчины (47,6 %). В числе опрошенных лица 14–18 лет (35,1 %), 19–24 лет (34,9), 25–30 лет (30,0 %). Указанный респондентами средний доход на одного члена семьи в месяц составил 24 568 р. Репрезентативность выборки обеспечена тем, что в опросе участвовали представители таких социально-профессиональных групп молодежи, как рабочие промышленного предприятия, транспорта, связи (10,1 %); работники бюджетной сферы, в том числе врачи, учителя, преподаватели вузов, культработники (10,9); сферы государственного (муниципального) управления (2,9); сферы торговли и обслуживания (19,2); предприниматели (3,9); учащиеся школы (12,1); училища, техникума, колледжа (15,1); студенты (22,3); военнослужащие и сотрудники МВД (2,5 %). Аналогичные опросы (по соответствующим выборкам) проводились во Владимире в 2008, 2010, 2013 и 2016 гг. Мониторинговый характер исследований позволил выявить определенную динамику в ответах респондентов.

Рассматривая вопрос о намерении добиться материального благополучия, важно отметить, что молодые люди отнюдь не мечтают о заоблачных суммах. Напротив, на всех этапах мониторинга наблюдается достаточно низкий уровень материальных запросов большей части молодежи. В ходе опроса нами открыто был задан молодым людям традиционный вопрос: «Какой доход на одного члена семьи Вы считаете достаточным для обеспечения нормального уровня жизни?» Респонденты самостоятельно указывали желаемую сумму. Интервалы их материальных притязаний представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Распределение ответов на вопрос о размере желаемой заработной платы

|

Вариант ответа, р. |

Доля ответов, % |

|

До 10 000 (включительно) |

2,8 |

|

10 001–20 000 |

20,4 |

|

20 001–30 000 |

27,8 |

|

30 001–40 000 |

15,9 |

|

40 001–50 000 |

14,9 |

|

50 001–100 000 |

15,3 |

|

Свыше 100 000 |

2,9 |

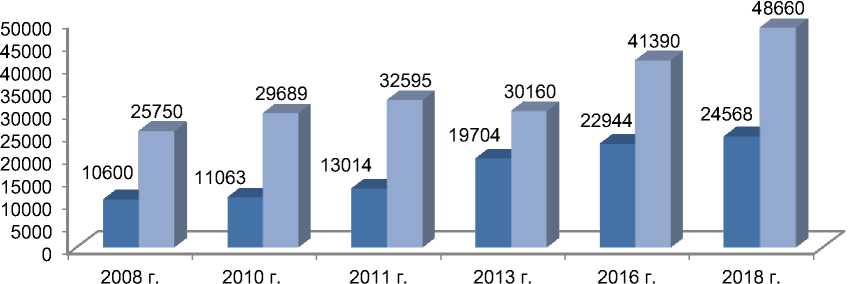

Итак, модальный интервал желаемого дохода составляет от 20 до 30 тыс. р. (27,8 %). Разброс значений не велик. Средний размер желаемого дохода в 2018 г. – 48 660 р. – максимальный показатель за годы наблюдений, но вполне скромный.

На рисунке 1 показано, что с 2008 по 2011 г. средний размер желаемого дохода увеличивался одновременно с ростом имеющегося дохода. При этом материальные притязания следовали за инфляцией и при пересчете в доллары США неизменно составляли около 1 000 долл. Желаемый доход стабильно превышал актуальный приблизительно в 2,5 раза. В 2013 г. впервые отмечено снижение размера желаемого дохода при росте имеющегося. При пересчете в доллары США желаемый доход составил не привычные 1 000 долл., а 914 долл., имеющийся доход превышен только в 1,5 раза. В 2016 г. желаемый доход в рублях вырос, а в долларах – продолжил снижение (до 590 долл.). Соотношение желаемого и имеющегося дохода составило 1,8 раза. На данном этапе наблюдений вновь заметен рост средних показателей как реального, так и желаемого доходов. При этом последний по текущему курсу достиг 785 долл., однако его соотношение с имеющимся по сравнению с данными 2016 г. практически не изменилось (1,98 раза).

Таким образом, материальное благополучие представляется молодым людям в виде скромного существования, с доходом, лишь в 2 раза превышающим тот, который они имеют сегодня. В целом ближайшие жизненные цели молодежи реалистичны, прагматичны и рациональны.

■ имеющийся доход ■ желаемый доход

Рисунок 1 – Динамика материальных притязаний молодежи

Рационально молодые оценивают и факторы, от которых зависит реализация их намерений. Из таблицы 2 видно, что большинство склонны рассчитывать в первую очередь на собственные силы (71 %). Значимым фактором, влияющим на достижение целей, признается экономическая ситуация в стране (41 %). Зависимость реализации личных намерений от политической ситуации отмечается вдвое меньшей долей (21 %). Таким образом, экономические условия, господствующие в обществе, представляются молодежи гораздо более существенными, чем политические. Отчасти данный результат демонстрирует и отсутствие у значительной части опрошенных понимания взаимосвязи политики и экономики, а также зависимости социально-экономической ситуации от политического строя и специфики политических отношений, что объясняет и пресловутую политическую пассивность молодежи.

Нельзя не обратить внимания на тот факт, что молодежь не слишком надеется на семью, родных, близких, друзей, в содействие которых верят четверть опрошенных (24 %). Молодые люди осознают, что «пробиваться» к цели придется, опираясь на свои силы, вне зависимости от стечений обстоятельств (18 %), не рассчитывая ни на местные власти, ни на руководителей, ни на товарищей по работе.

Таблица 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос «От кого (от чего) зависит социально-трудовая мобильность?» (допускалось несколько вариантов ответа), %

|

Вариант ответа |

В среднем |

Пол |

Возраст |

|||

|

муж. |

жен. |

14–18 лет |

19–24 года |

25–30 лет |

||

|

От самого себя, своей настойчивости и целеустремленности |

71,4 |

67,9 |

74,1 |

78,0 |

74,6 |

59,8 |

|

От экономической ситуации в стране |

41,2 |

42,8 |

39,8 |

36,9 |

44,1 |

44,0 |

|

От семьи, родных, близких, друзей |

24,1 |

22,1 |

26,1 |

30,4 |

22,8 |

18,2 |

|

От политической ситуации в стране |

21,3 |

22,3 |

20,3 |

19,3 |

24,3 |

19,2 |

|

От случайностей, стечения обстоятельств |

18,4 |

17,1 |

19,5 |

19,0 |

19,8 |

16,2 |

|

От деятельности местных органов власти |

13,6 |

14,1 |

13,3 |

10,7 |

12,4 |

18,2 |

|

От администрации предприятия, организации, в которой работаю (учусь) |

11,4 |

10,1 |

12,6 |

5,1 |

13,6 |

16,2 |

|

От товарищей по работе, учебе |

7,6 |

9,6 |

5,8 |

7,7 |

6,2 |

8,9 |

Гендерные различия не велики, однако именно женщины чаще мужчин указывали на необходимость полагаться на себя, проявляя настойчивость и целеустремленность (74 % против 68 %). Мужчины чаще выбирали вариант зависимости от экономической ситуации (42,8 % против 39,8 %). В остальном различия практически отсутствуют, если не считать вполне естественной готовности девушек надеяться на помощь семьи и близких (26 % против 22 % мужчин).

Интерес представляет выявленная особенность, заключающаяся в том, что по мере взросления молодежь несколько утрачивает веру не только в собственные силы, но и в помощь семьи, близких и друзей. Чем старше респонденты, тем очевиднее для них становится зависимость реализации личных намерений от экономической ситуации в стране. Другие возрастные отличия не существенны.

Ориентация на достижение материального благополучия во многом определяет и предпочитаемую сферу занятости, что находит отражение в таблице 3. Особенно заметна доля молодых людей, которым все равно, в какой сфере деятельности прилагать усилия, лишь бы за это хорошо платили (30 % – почти треть). Наиболее популярной сферой деятельности оказался бизнес. Практически четверть респондентов хотели бы стать предпринимателями, иметь собственное дело (22 %). Остальные предложенные на выбор сферы деятельности оказались менее востребованными. В пользу классических «бюджетных» отраслей ответили всего более 10 % респондентов: 11 % выбрали органы власти и управления, 13 % – культуру, образование, науку, здравоохранение. Не привлекали ни промышленные предприятия, ни кредитно-финансовые организации, ни армия и Росгвардия, ни сфера торговли и услуг. Значительная часть молодежи не хочет, судя по ответам, связывать судьбу с определенной профессиональной деятельностью, предпочитая свободный выбор в пользу более высокого заработка или самостоятельного занятия бизнесом.

Таблица 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос

«В какой сфере хотели бы работать?» (допускалось несколько вариантов ответа), %

|

Вариант ответа |

В среднем |

Пол |

Возраст |

|||

|

муж. |

жен. |

14–18 лет |

19–24 года |

25–30 лет |

||

|

В любой сфере, главное, чтобы был достойный заработок |

30,0 |

29,3 |

30,8 |

28,7 |

27,1 |

35,1 |

|

Быть предпринимателем, иметь свое дело |

22,3 |

26,9 |

18,3 |

24,0 |

25,3 |

17,0 |

|

В сфере культуры, образования, науки, здравоохранения |

12,8 |

8,7 |

16,6 |

11,1 |

13,0 |

13,8 |

|

В органах власти и управления |

11,3 |

9,6 |

12,8 |

12,0 |

12,3 |

9,2 |

|

Служить в Росгвардии, полиции, ФСБ |

8,8 |

7,2 |

10,5 |

12,9 |

7,5 |

5,7 |

|

На предприятиях промышленности, строительства, транспорта, связи |

7,4 |

11,6 |

3,6 |

4,8 |

8,1 |

9,9 |

|

В кредитно-финансовой сфере |

6,1 |

4,4 |

7,7 |

3,3 |

7,2 |

8,5 |

|

В сфере услуг |

5,1 |

3,5 |

6,5 |

2,4 |

6,0 |

7,1 |

|

На предприятиях торговли, снабжения, сбыта |

5,0 |

4,8 |

5,3 |

5,4 |

3,9 |

6,4 |

|

В средствах массовой информации |

4,2 |

3,5 |

4,9 |

3,9 |

5,1 |

3,5 |

|

Служить в российской армии |

3,8 |

5,9 |

1,8 |

3,6 |

4,5 |

3,2 |

|

Другой вариант ответа |

3,5 |

4,4 |

2,6 |

6,9 |

1,5 |

1,4 |

Высокая популярность предпринимательской деятельности, возможно, объясняется не только (и не столько) стремлением к самостоятельности, свободе и независимости, хотя мотив «работать на себя, а не на дядю» довольно распространен в молодежной среде. Допускаем, что интерес к занятию бизнесом связан и с возможностью много заработать своими силами, и с неуверенностью в том, что в иных сферах деятельности будет интересная, перспективная и достойно оплачиваемая работа. Свое дело рассматривается как единственно возможное преодоление ограниченности сужающегося рынка труда. Следует отметить, что ориентация на высокий заработок вне зависимости от сферы деятельности в равной степени характерна и для молодых мужчин, и для женщин (по 30 %). Выбор сфер деятельности носит вполне очевидный гендерный характер. Мужчины чаще выбирают собственное дело (26,9 % против 18,3 % женщин), промышленность, транспорт и связь (11,6 % против 3,6 %), службу в армии (5,9 % против 1,8 %). Женщины в значительной степени отдают предпочтение образованию, культуре, науке и здравоохранению (16,6 % против 8,7 %). Девушки проявляют несколько большее стремление, чем юноши, служить в полиции, ФСБ или Росгвардии (10,5 % против 7,2 %). Хотя оба показателя настолько низки, что полученный результат может объясняться и статистической погрешностью.

На открытый вопрос о том, в какой конкретно организации или компании они хотели бы работать, ответили всего 285 человек. Чаще всего указывали «Газпром» (11 % от числа ответивших). На втором месте – МВД (6 %). Часто упоминались Google (4 %), ФСБ (3,5 %) и прокуратура (3 %). Множество других организаций (МЧС, МИД, «Роснефть», «Макдональдс», иные) названы одним-двумя респондентами. Итак, Google оказался более или менее привлекательным местом работы для молодежи на фоне различных государственных структур.

В заключение анализа профессиональных предпочтений молодежи отметим еще одну важную особенность. Выбирая между разными сферами занятости, работающие респонденты чаще указывают в качестве приоритетных именно те сферы, в которых они уже работают: работники промышленных предприятий – промышленную сферу (21 %), работники образования, науки, здравоохранения и культуры – образование, здравоохранение, науку и культуру (32), работники сферы государственного и муниципального управления – органы власти и управления (21), предприниматели – бизнес (41), военнослужащие и сотрудники МВД – армию (33), полицию, ФСБ или

Росгвардию (21 %). Только работники сферы торговли и услуг распыляют индивидуальные предпочтения между другими сферами: бизнес – 17 %, кредит и финансы – 13, органы власти и управления – 12 %. Очевидно, что сфера торговли и услуг считается молодым поколением наименее перспективной. Но в какой бы сфере ни была занята молодежь, чаще всего она выражает готовность работать везде, где высокий заработок.

Выявленная особенность относится и к учащимся. Однако у школьников относительной популярностью пользуются сфера образования, науки, культуры и здравоохранения, у учащихся техникумов и колледжей – бизнес, у студентов вузов – бизнес, а также органы власти и управления. Ни промышленность, ни сфера торговли и услуг, ни служба в армии учащихся не интересуют. С большой натяжкой можно допустить желание обучаемых (особенно студентов) служить в правоохранительных органах.

В реализации целей молодые люди готовы опираться на свои силы. Иерархия личностных качеств, которые, по мнению молодежи, способствуют достижению успеха в жизни, представлена в таблице 4. Наивысшей ценностью для респондентов является квалификация и профессионализм (37 %), а также высокий уровень образования (34 %). Позитивным моментом можно считать и высокую оценку такого фактора, как уверенность в себе (31 %).

Два других качества, которые предпочли треть респондентов, иллюстрируют представление молодежи о нравственном климате современного российского общества. По их мнению, успеху в жизни больше всего способствуют полезные связи (35 %) и умение достигать цели, не обращая внимания на устаревшие и мешающие общепринятые нормы (35 %), что не может не послужить поводом к размышлению. При этом лишь 5,3 % опрошенных считают, что к успеху приведет «строгое соблюдение принятых в обществе норм поведения». Нравственное поведение оказалось на последнем месте в рейтинге полезных для достижения успеха качеств. Итак, по мнению большинства молодых людей, соблюдение норм морали, скорее, мешает достижению успеха. Между тем, признавая в достижении успеха приоритет аморальных типов поведения над нравственными, молодое поколение отнюдь не заявляет о готовности следовать им. Распределение ответов, как правило, отражает представление молодых людей о наиболее коротком пути к успеху, а не о готовности следовать по этому пути. Поэтому излишне считать, что треть молодежи готова с легкостью переступать через общепринятые нормы.

Женщины несколько чаще выбирали для себя значимость поддержки семьи (25 % против 16 % мужчин), но именно данная категория опрошенных меньше верит в нравственный путь к успеху. При этом они в большинстве случаев указывали на важность полезных связей (38 % против 32 % мужчин), умение достигать цели, не обращая внимания на устаревшие и мешающие общепринятые нормы (36 % против 32 %), а также пробивные способности (29 % против 23 %).

Возрастные различия не слишком велики. Однако с возрастом молодые люди менее высоко оценивают уверенность в себе, а представление о соотношении нравственных и безнравственных способов достижения успеха немного меняется в лучшую сторону.

Таблица 4 – Распределение ответов на вопрос о наиболее важных факторах, необходимых для достижения успеха в жизни (допускалось несколько вариантов ответа), %

|

Вариант ответа |

В среднем |

Пол |

Возраст |

|||

|

муж. |

жен. |

14–18 лет |

19–24 лет |

25–30 лет |

||

|

Высшее образование |

33,8 |

36,6 |

31,7 |

35,1 |

32,0 |

35,4 |

|

Высокая квалификация, профессионализм |

37,1 |

37,6 |

36,4 |

36,6 |

42,5 |

30,6 |

|

Строгое соблюдение принятых в обществе норм поведения |

5,3 |

6,0 |

4,7 |

3,9 |

4,2 |

8,2 |

|

Пробивные способности |

26,3 |

23,4 |

29,0 |

24,7 |

29,3 |

24,4 |

|

Полезные связи |

35,1 |

31,8 |

38,1 |

35,1 |

37,1 |

32,3 |

|

Предприимчивость |

19,2 |

19,8 |

18,7 |

16,1 |

19,5 |

21,6 |

|

Умение достигать цели, не обращая внимания на устаревшие и мешающие общепринятые нормы |

34,3 |

32,3 |

36,2 |

44,6 |

32,0 |

25,4 |

|

Удача, везение |

16,2 |

17,2 |

15,2 |

16,7 |

14,4 |

18,2 |

|

Поддержка семьи |

20,9 |

16,1 |

25,3 |

21,7 |

21,6 |

20,6 |

|

Умение рисковать |

11,9 |

12,9 |

10,9 |

14,3 |

12,6 |

8,9 |

|

Сила, здоровье |

15,3 |

15,1 |

15,8 |

16,4 |

13,2 |

16,5 |

|

Уверенность в себе |

30,8 |

32,0 |

30,0 |

38,7 |

27,2 |

25,8 |

Таким образом, молодежь отличается довольно скромными материальными запросами. Достаточным считается доход, в 2 раза превышающий имеющийся. При пересчете в доллары США по текущему курсу желаемый доход составил 785 долл. (максимальное за годы наблюдения значение отмечено в 2013 г. – 1 000 долл.). В реализации жизненных и трудовых намерений большинство молодых людей склонны рассчитывать на собственные силы, реже – связывают личный успех с экономической и политической ситуацией в стране. Причем экономические условия, господствующие в обществе, представляются молодым людям гораздо более значимыми, чем условия политические.

При выборе наиболее предпочтительной сферы занятости значительная часть молодежи ответила, что не желает связывать судьбу с определенной профессиональной сферой деятельности, предпочитая свободный выбор в пользу более высокого заработка или самостоятельного занятия бизнесом. Формируя иерархию личностных качеств, которые способствуют достижению успеха в жизни, современные молодые люди определили приоритетными высокую квалификацию и профессионализм, достойный уровень образования и уверенность в себе. В целом, на наш взгляд, выстраиваемая молодым поколением стратегия трудовой мобильности опирается на прагматические представления о своих возможностях, но вряд ли может считаться глубоко продуманной.

Ссылки и примечания:

Список литературы Желаемая социально-трудовая мобильность: взгляд молодежи

- Гончарова С.В., Кожуховская А.А. Профессиональные ориентации студенческой молодежи в современном обществе // Общество: социология, психология, педагогика. 2016. № 10. С. 20-22.

- Гречихин В.Г. Безработная молодежь на современном российском и мировом рынке труда // Общество: социология, психология, педагогика. 2018. № 2. С. 68-71. DOI: 10.24158/spp.2018.2.13

- Кильдюшева О.А. Безработица в молодежной среде российского общества: особенности проблемы и пути борьбы с ней на современном этапе // Общество: социология, психология, педагогика. 2017. № 1. С. 20-22. DOI: 10.24158/spp.2017.1.4

- Youth Unemployment / S. Maguire, B. Cockx, J.J. Dolado, F. Felgueroso, M. Jansen, I. Styczynska, E. Kelly, S. McGuinness, W. Eichhorst, H. Hinte, U. Rinne // Intereconomics. 2013. Vol. 48, no. 4. P. 196-235.

- Андрианова Е.В., Печеркина И.Ф., Тарасова А.Н. Мотивы и трудовые ценности молодежи: парадоксы развития // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2018. № 3. С. 324-343.