Железные булавы из Чуйской и Таласской долин Кыргызстана (из коллекций музеев "Манас-ордо" и "Раритет")

Автор: Худяков Юлий Сергеевич, Борисенко Алиса Юльевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

Исследуются находки ручного ударного оружия, хранящиеся в оружейных коллекциях государственного музея «Манас-Ордо» в Таласской долине и частного музея «Раритет» в Бишкеке (Кыргызстан). Даны их детальные описания, проведена типология. Привлекаются сведения об использовании булав кочевыми и оседлыми народами Евразии как в боевых целях, так и в качестве символов властных полномочий. По мнению некоторых ученых, булавы стали активно применяться в ходе боевых столкновений на территории Евразии в развитом и позднем Средневековье, что было связано с утяжелением широко использовавшихся тогда защитных доспехов. Исследованы содержащиеся в героическом эпосе «Манас» поэтические описания применения булав кыргызскими воинами. В соответствии с имеющимися сведениями реконструированы приемы их использования в ходе боевых столкновений. Дано заключение о возможности использования двух находок боевых наверший, хранящихся в музеях «Манас-Ордо» и «Раритет», именно кыргызскими воинами.

Кыргызстан, музейные собрания, оружейные коллекции, железные булавы, применение

Короткий адрес: https://sciup.org/147219305

IDR: 147219305 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Железные булавы из Чуйской и Таласской долин Кыргызстана (из коллекций музеев "Манас-ордо" и "Раритет")

Палица, или булава с каменным ударным навершием, считается одним из самых древних видов оружия [Разин, 1955. С. 14– 15]. В течение III–II тыс. до н. э. булавы с каменными и металлическими боевыми навершиями широко использовались для военных целей воинами древних народов Средней Азии и Евразийского пояса степей. Помимо боевых, в этот период стали использоваться навершия, выполнявшие знаковую функцию. Подобные бронзовые изделия были обнаружены в нескольких погребениях знатных воинов на памятнике III–II тыс. до н. э. Гонур Депе в Туркмении [Дубова, 2011. С. 52]. У древних племен Си- бири булавы с каменными навершиями, помимо боевого применения, уже в древности стали служить символами властных полномочий [Соловьев, 2003. С. 35. Рис. 22, 23]. По мнению М. В. Горелика, булавы продолжали служить обычным боевым оружием у древних степных номадов и народов Средней Азии вплоть до конца первой четверти I тыс. до н. э., после чего стали использоваться преимущественно в качестве инсигний власти [1993. С. 59–60]. Для этой цели, как правило, изготовлялись дорогие, богато украшенные золотом, серебром и драгоценными камнями предметы. Данная традиция сохранилась вплоть до позднего

∗ Исследование проведено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-28-00045).

Худяков Ю. С. , Борисенко А. Ю. Железные булавы из Чуйской и Таласской долин Кыргызстана (из коллекций музеев «Манас-Ордо» и «Раритет») // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 3: Археология и этнография. С. 76–82.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 3: Археология и этнография

Средневековья и Нового времени. Так, парадные булавы служили в качестве инсиг-ний власти у московских царей XVII в. [Холодное оружие, 2006. С. 22]. К числу таких предметов может относиться и богато украшенный чеканным золотым орнаментом турецкий шестопер XVII в. из собрания Государственного исторического музея в Москве [Крепости…, 2005. С. 175]. В настоящее время в качестве символа власти вновь вступающий в должность президент Украины получает парадный пернач.

Однако использование булав в таком качестве не отменило основного их назначения как ударного оружия ближнего боя. В раннем Средневековье они были на вооружении древних тюрок, волжских и дунайских болгар в Восточной Европе [Плетнева, 1981. Рис. 52, 70 ; Худяков, 1986. Рис. 68, 40 –4 5 ; Измайлов, 1997. С. 96–103; Йотов, 2004. С. 107–109]. Как отметил в своем исследовании И. Л. Измайлов, в развитом Средневековье «большое боевое значение приобрели булавы», поскольку в этот период весьма «важными действиями конницы стали формы маневренной борьбы и повысилась роль защитного снаряжения. Именно тогда оказались особо востребованными отличные боевые качества булав как оружия, способность проломить или пробить броню и ранить или контузить (“ошеломить”) противника в стремительных скоротечных стычках и затяжных боях плотных масс тяжеловооруженных всадников». Одновременно повысилось значение «булавы как социально-престижного символа власти» [1997. С. 97]. Булавы, перначи и шестоперы продолжали активно использоваться в Западной и Восточной Европе, на Среднем Востоке в позднем Средневековье и в Новое время [Холодное оружие, 2006. С. 22–23].

В позднем Средневековье, помимо луков и стрел, копий, сабель и секир, у тяжеловооруженных всадников непобедимой монгольской армии отмечалось и применение «палиц» [Марков, 2007. С. 388]. Об использовании ими этого оружия в ближнем бою содержатся свидетельства в источниках [Горелик, 1990. С. 155–156]. Подобным оружием были вооружены отборные монгольские воины, нукеры и телохранители знатных особ [Горелик, 2002. C. 20]. На вооружении у монгольских и тюркских воинов в армиях государств Чингизидов и бойцов кочевых народов Южной Сибири и Центральной

Азии в развитом и позднем Средневековье были разные виды булав и перначей [Бобров, Худяков, 2008. С. 318–320]. К позднему Средневековью должны относиться железные булавы енисейских кыргызов с эллипсоидным навершием со сферическими шипами и цельнокованой рукоятью из собрания Минусинского музея им. Н. М. Мартьянова [Там же. С. 318. Рис. 99, 10–12 ]. Ручное ударное оружие ближнего боя с железным боевым навершием было на вооружении у казахских воинов в позднем Средневековье и в Новое время [Алланиязов, 1996. С. 35–36; 1998. С. 45–46; Бобров, Худяков, 2008. С. 318. Рис. 99, 8 , 9 ]. О наличии у казахов деревянных палиц с расширением в области корневой основы ствола – «сойы-лов», упоминается в специальной статье об оружии и доспехах казахов выдающимся казахским ученым и путешественником XIX в. Ч. Ч. Валихановым [1985. С. 36]. Некоторые сведения о булавах, бывших на вооружении у коренного населения Минусинской котловины, содержатся в хакасском фольклоре [Бутанаев, 1981. C. 190]. Об использовании эпическими богатырями таких деревянных палиц и булав говорится в алтайском, огузском и якутском эпосах [Липец, 1984. С. 80; Соенов, 1994. С. 181].

На территории современного Кыргызстана на площади городища Кара-Джигач в Чуйской долине были найдены железные навершия подобного ударно-дробящего оружия. Одно из них втульчатое, кубической формы с четырьмя шипами, другое – про-ушное, также в форме куба [Камышев, 2004. С. 83–84]. Однако в обобщающих трудах по истории кыргызского этноса при описании вооружения кыргызских воинов об использовании ими булав не упоминается [История…, 1984. С. 611]. Поэтому мы считаем своей целью показать возможность наличия у них такого вида оружия ближнего боя.

В процессе изучения предметов вооружения кыргызов Тянь-Шаня в составе оружейных коллекций в музейных собраниях Республики Кыргызстан в 2013 г. нами были выявлены две железные булавы. Отнесение этих находок к культуре кыргызов Тянь-Шаня носит предварительный характер. Оно произведено на том основании, что предметы происходят с памятника, функционировавшего в течение периода, включавшего время, когда кыргызы были расселены на территории Западного Тянь-Шаня и Семи-

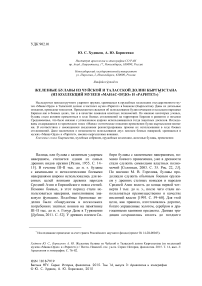

Железные булавы: 1 – булава из музея «Манас-Ордо»; 2 – булава из музея «Раритет»

речья. Необходимо также учитывать наличие аналогий с образцами ударно-дробящего оружия, которые по своим конструктивным особенностям определенно относятся к этнографической культуре тяньшаньских кыргызов.

Одно из этих боевых наверший хранится в составе оружейной коллекции музейного комплекса «Манас-Ордо», который находится в с. Таш-Арык Таласской области Кыргызской республики. Представляет собой изготовленный из железа предмет цилиндрической формы, с раздутыми боками и вертикальными углублениями, образующими дугообразные в сечении ребра. Диаметр – 5,3, высота – 3,5 см. Имеется сквозное отверстие округлой формы диаметром 2,1 см в центре. Оно предназначено для крепления навершия на деревянной, округлой в сечении рукояти (см. рисунок, 1 ). По сведениям, полученным от сотрудников музея, эта находка происходит с городища Шельджи, или Садыр-Коргон, существовавшего в Таласской долине в течение VIII– XVIII вв. Навершие можно отнести к первому типу – булавы с цилиндрическим на-вершием и ребрами.

Второе навершие было обследовано в собрании частного музея «Раритет», принадлежащего известному бизнесмену, собирателю и любителю кыргызской старины В. В. Кыдырову. Оно представляет собой железный предмет цилиндрической формы; над внешней поверхностью выступают во- семь продолговатых шипов треугольной формы. Четыре шипа расположены перпендикулярно поверхности навершия, другие четыре – слегка изогнуты в одном направлении. Высота шипов над поверхностью навершия не одинакова. Диаметр изделия, без высоты шипов – 5,3 см, высота навер-шия – 2,6 см, высота шипов – от 0,3 до 0,9 см. В центральной части навершия расположено сквозное отверстие диаметром 2,4 см (см. рисунок, 2). По сведениям, полученным от сотрудников музея, данная находка, вероятнее всего, происходит с территории Чуйской долины Кыргызстана. Изделие можно выделить в самостоятельный тип – булавы с цилиндрическим навер-шием и шипами.

Об особенностях применения ручного ударного оружия кыргызскими воинами в ходе боевых столкновений и поединков красочно повествует героический эпос «Манас» [Мусаев, 1979. С. 123]. Судя по описаниям в нем, до использования булав в ходе поединков дело доходило далеко не всегда. Например, в сражении между главным героем эпоса кыргызским богатырем Манасом и калмыцкой, или джунгарской, «амазонкой», прекрасной воительницей «удалой Сайкал» оба участника боя стремились поразить противника копьями; поранив друг друга, бились секирами, но до булав дело так и не дошло [Манас, 1988. С. 362–369]. Однако в описании поединка между двумя батырами – Абдылдой и Кегети, были упомянуты разные виды оружия, в том числе булавы. Воины, сойдясь в поединке «один на один», колют друг друга копьями, рубятся мечами и секирами. Испробовав эти виды оружия, батыры, «взявшись за булавы, с силой ударили». С грохотом и «силой ударяются булавы» богатырей, но они «прикрывают шлемы щитом». За время поединка воины ударили друг друга «по восемьдесят-девяносто раз», однако в ближнем бою они так и не смогли одолеть друг друга [Там же. С. 429].

В поединке Манаса с калмыцким-джун-гарским богатырем Тулусом не знавший в прошлом поражений противник сразу атаковал кыргызского богатыря палицей, но неудачно. Тулус «ударил палицей», но «увернулся богатырь Манас, голову прикрыл щитом. Палица ударилась о щит». Отразив удар щитом, Манас поразил противника мечом [Там же. С. 435].

Судя по этим описаниям, ближний бой между вышедшими на поединок воинами начинался с атаки копьями. Воины стремились поразить противника в корпус, пронзить, сбить с коня или поранить, т. е. вывести его из строя. Если с помощью копий врага не удавалось победить, в ход шли мечи, сабли и секиры. До булав доходил черед после того, как было использовано клинковое и рубящее оружие. Атакуя противника булавами, воины стремились нанести ему поражающий удар по голове, оглушить и вывести из строя. Основными средствами защиты против ударов булавой служили щиты и шлемы. Однако иногда один из противников мог начать бой с палицей в руках. В описанном поединке Манаса с Тулусом, используя для защиты от палицы свой щит, кыргызский богатырь умело поразил противника мечом.

Согласно исследованиям специалиста по кыргызской филологии Р. А. Бейбутовой, в кыргызском эпосе ударное оружие называлось термином «союл» (в значении «дубина»), а палица с набалдашником, т. е. булава, именовалась «союл-баш» или «чоюн-баш». Другими вариантами названия этого же вида оружия в кыргызском языке являются термины «курсу» и «тогетмек» [1995. С. 134–135].

В доступных источниках не содержится сведений о том, имелись ли парадные булавы в распоряжении представителей правящей элиты кыргызских племен, расселенных на Тянь-Шане. Однако вполне правомерно высказать предположение, что с учетом сведений фольклора и мест обнаружения оба изученных нами предмета из музейных коллекций, не имеющие каких-либо признаков декора, вполне могли использоваться по прямому назначению (как «союл-баш», «чоюн-баш», «курсу» или «тогетмек»), в том числе и кыргызскими воинами.

Список литературы Железные булавы из Чуйской и Таласской долин Кыргызстана (из коллекций музеев "Манас-ордо" и "Раритет")

- Алланиязов Т. К. Очерки военного дела кочевников Казахстана. Алматы: Фонд «XXI век», 1996. 94 с.

- Алланиязов Т. К. Военное дело кочевников Казахстана. Алматы: Фонд «XXI век», 1998. 140 с.

- Бейбутова Р. А. К истории названий оружия киргизского воина в эпосе «Манас» // Военное дело и средневековая археология Центральной Азии. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1995. С. 125-137.

- Бобров Л. А., Худяков Ю. С. Вооружение и тактика кочевников Центральной Азии и Южной Сибири в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени (XV - первая половина XVIII в.). СПб., 2008. 776 с.

- Бутанаев В. Я. Вооружение и военное дело хакасов в позднем Средневековье (по материалам фольклора) // Военное дело древних племен Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Наука, 1981. С. 188-197.

- Валиханов Ч. Ч. Вооружение киргиз в древние времена и их военные доспехи // Валиханов Ч. Ч. Собр. соч.: В 5 т. Алма-Ата: Гл. ред. Казах. сов. энциклопедии, 1985. Т. 4. С. 35-39.

- Горелик М. В. Степной бой (из истории военного дела татаро-монголов) // Военное дело древнего и средневекового населения Северной и Центральной Азии. Новосибирск: Изд-во ИИФФ СО АН СССР, 1990. С. 155-160.

- Горелик М. В. Оружие Древнего Востока (IV тысячелетие - IV в. до н. э.). М.: Наука, 1993. 349 с.

- Горелик М. В. Армии монголо-татар X- XIV вв. Воинское искусство, снаряжение, оружие. М.: ООО «Восточный горизонт», 2002. 84 с.

- Дубова Н. А. Погребения знатных воинов на Гонур Депе (Туркменистан) // Теория и практика археологических исследований. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2011. Вып. 6. С. 47-57.

- Измайлов И. Л. Вооружение и военное дело населения Волжской Булгарии X - начала XIII в. Казань; Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 1997. 212 с.

- История Киргизской ССР. С древнейших времен до середины XIX в. Фрунзе: Кыргызстан, 1984. Т. 1. 798 c.

- Камышев А. М. Оружие ближнего боя с городища Кара-Джигач // Военное дело народов Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2004. Вып. 1. С. 83-85.

- Крепости и вооружение Восточной Европы (золотой блеск эпохи). М.: Бук Хаус, 2005. 192 с.

- Липец Р. С. Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе. М.: Наука, 1984. 263 с.

- Манас. Киргизский героический эпос. М.: Наука, 1988. Кн. 2. 689 с.

- Марков М. И. История конницы. От Древней Греции до изобретения огнестрельного оружия. М.: Кучково поле; Гиперборея, 2007. Кн. 1. 466 c.

- Мусаев С. Эпос «Манас». Научно-популярный очерк. Фрунзе: Илим, 1979. 205 с.

- Плетнева С. А. Ранние болгары на Волге // Степи Евразии в эпоху Средневековья. Серия: Археология СССР. М.: Наука, 1981. С. 77-80.

- Разин Е. А. История военного искусства. Военное искусство рабовладельческого периода войны. М.: Воен. изд-во Мин. обороны СССР, 1955. Т. 1. 559 с.

- Соенов В. И. Обзор вооружения и военной тактики кочевников Алтая в XIII-XVIII вв. по материалам героического эпоса // Археологические и фольклорные источники по истории Алтая. Горно-Алтайск, 1994. С. 177-186.

- Соловьев А. И. Оружие и доспехи. Сибирское вооружение: от каменного века до Средневековья. Новосибирск: ИНФОЛИОпресс, 2003. 224 с.

- Холодное оружие. М.: Мир энциклопедий, 2006. 184 с.

- Худяков Ю. С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Наука, 1986. 268 с.

- Йотов В. Вьорьжението и снаряжението от бьлгарското средновековие (VII-XI век). Варна: ЗОГРАФ, 2004. 218 с.