Железные изделия и шлаки раннесредневекового городища Выжегша (исследование кузнечной технологии и состава металла)

Автор: Завьялов В. И., Леонтьев А. Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 266, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье вводятся в научный оборот результаты археометаллографического исследования 35 железных предметов из городища Выжегша. Выявлены изделия, которые можно непосредственно связывать с продукцией, изготовленной в скандинавских традициях, а также орудия, отражающие попытки воспроизвести местными мастерами новую технологию. Структурный анализ и химический состав шлаков свидетельствует, что металлурги Выжегши использовали высокофосфорные руды.

Выжегша, археометаллографический анализ, металлургические шлаки, технологические схемы, железообработка

Короткий адрес: https://sciup.org/143178952

IDR: 143178952 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.266.237-251

Текст научной статьи Железные изделия и шлаки раннесредневекового городища Выжегша (исследование кузнечной технологии и состава металла)

Для всестороннего понимания процессов, происходивших в черной металлургии, большое значение имеет комплексный анализ железных артефактов последней четверти I тыс. н. э. Но к настоящему времени база аналитических данных по этому периоду недостаточна, чтобы делать обобщающие выводы

1 Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ № 19-09-00416 «Исследования городища Выжегша. Новые данные по археологии и истории Северо-Восточной Руси накануне образования древнерусского государства»

об особенностях и динамике развития черной металлургии и металлообработки. Кроме того, до недавнего времени большинство отечественных исследований по древней железообработке ограничивалось металлографическим изучением артефактов из черного металла без должного внимания к такому источнику по металлургическому процессу как шлаки.

В свете сказанного большой интерес представляют материалы из городища Выжегша, принадлежавшего дославянскому, родственному летописной мере, населению Северо-Восточной Руси. Этот известный археологический памятник находится в бассейне р. Колокши (левый приток р. Клязьмы) в Юрьев-Польском р-не Владимирской обл. По археологическим данным и 14С датам поселение датируется периодом конца VI – IX в. и возникло на месте поселка раннего железного века (III в. до н. э. – III в. н. э.). Современные исследования памятника ведутся с 2016 г. ( Леонтьев и др. , 2020). В представляемой статье рассмотрены материалы работ 2016–2020 гг.

Обнаруженные в ходе археологических исследований памятника находки шлаков, кузнечных заготовок и обломков железных предметов, подготовленных для переработки, несомненно, свидетельствуют о занятии населения производством и обработкой железа2. Целые железные изделия позволяют судить о продукции местных мастеров и в ряде случаев выявить импорт. Всего было изучено 44 образца кузнечной продукции и отходов производства (в том числе и позднедьяковских).

Археометаллографические исследования проводились по стандартной процедуре, разработанной в лаборатории естественнонаучных методов Института археологии РАН ( Завьялов, Терехова , 2013. С. 33, 34). Микроструктуры исследовались на металломикроскопе Olympus GX53F при увеличениях 100× и 200×. Микротвердость измерялась на микротвердомере ИТВ-1-МЖ при нагрузке 100 г с выдержкой 10 сек.

Для определения химического состава шлаков применялся рентгенофлуоресцентный анализ. Исследования проводились на рентгеновском аналитическом микроскопе HORIBAXGT-72003 при силе тока 0,2 mA и напряжении 15 кВ. Для каждого образца осуществлялось четыре измерения, время измерения 100 сек. Результаты исследования представлены в табл. 1.

Исследованные металлургические шлаки представлены небольшими фрагментами неправильной формы, на некоторых видны следы оплавленности. Вес шлаков колеблется от 5 до 165 г. Большинство из них обладает ярко выраженными магнитными свойствами. Металлографическому исследованию подверглись девять образцов. В процессе анализа установлено, что четыре небольших образца оказались фрагментами кричного железа с неравномерным распределением углерода (рис. 1: 1 ). Один фрагмент был сильно науглерожен и продемонстрировал структуру твердой стали. Данные металлографии подтверждают результаты РФА – содержание железа в образце 13589 составило 71–75,8 % (91,5–97,6 % FeO).

Таблица 1. Содержание окислов в шлаках из Выжегши

|

Spectr. label |

MgO |

Al2O3 |

SiO2 |

P 2 O 5 |

SO2 |

K2O |

CaO |

TiO2 |

FeO |

ZnO |

|

13583 |

||||||||||

|

spectr 1 |

1,99 |

27,53 |

0,87 |

0,14 |

0,06 |

0,13 |

0,01 |

69,27 |

||

|

spectr 2 |

2,23 |

15,32 |

3,74 |

0,25 |

0,10 |

0,29 |

0,11 |

77,96 |

||

|

spectr 3 |

1,22 |

24,20 |

0,31 |

0,13 |

0,04 |

0,08 |

0,04 |

73,96 |

||

|

spectr 4 |

12,72 |

56,63 |

1,51 |

0,11 |

0,63 |

0,55 |

0,37 |

27,48 |

||

|

13584 |

||||||||||

|

spectr 1 |

4,33 |

33,59 |

0,96 |

0,22 |

0,64 |

1,58 |

0,04 |

58,66 |

||

|

spectr 2 |

4,20 |

31,55 |

1,11 |

0,68 |

0,51 |

1,56 |

0,08 |

60,31 |

||

|

spectr 3 |

3,49 |

22,03 |

6,34 |

0,27 |

0,44 |

0,98 |

0,15 |

66,30 |

||

|

spectr 4 |

6,32 |

18,08 |

16,82 |

0,22 |

0,17 |

0,60 |

0,15 |

57,65 |

||

|

13585 (шлак выпуска) |

||||||||||

|

spectr 1 |

0,94 |

7,45 |

36,99 |

5,10 |

0,33 |

0,30 |

0,76 |

0,13 |

47,94 |

0,05 |

|

spectr 2 |

1,30 |

8,42 |

40,61 |

15,66 |

0,33 |

0,60 |

3,30 |

0,45 |

29,23 |

0,10 |

|

spectr 3 |

0,72 |

5,38 |

27,40 |

19,40 |

0,53 |

0,51 |

2,40 |

0,25 |

43,37 |

0,04 |

|

spectr 4 |

0,51 |

2,05 |

7,16 |

13,02 |

0,14 |

0,08 |

1,24 |

0,09 |

75,68 |

0,04 |

|

13586 |

||||||||||

|

spectr 1 |

4,36 |

18,22 |

12,45 |

0,49 |

0,25 |

2,39 |

0,09 |

61,52 |

||

|

spectr 2 |

3,95 |

23,99 |

0,75 |

0,95 |

0,38 |

0,35 |

0,12 |

69,26 |

||

|

spectr 3 |

2,63 |

16,11 |

0,46 |

7,32 |

0,29 |

0,24 |

0,09 |

72,41 |

||

|

spectr 4 |

4,14 |

22,37 |

0,60 |

1,29 |

0,35 |

0,23 |

0,09 |

70,77 |

||

|

13566 (экспериментальный шлак)* |

||||||||||

|

spectr 1 |

1,14 |

8,05 |

36,67 |

2,70 |

0,28 |

0,49 |

0,94 |

0,17 |

48,50 |

|

|

spectr 2 |

1,33 |

8,55 |

40,38 |

3,43 |

0,24 |

0,50 |

1,22 |

0,22 |

43,01 |

|

|

spectr 3 |

0,84 |

10,16 |

48,22 |

0,79 |

0,27 |

0,49 |

1,00 |

0,22 |

37,63 |

|

|

spectr 4 |

1,24 |

8,18 |

33,93 |

1,53 |

0,16 |

0,33 |

0,76 |

0,11 |

53,39 |

|

* Экспериментальный шлак получен в ходе эксперимента по моделированию сыродутного процесса. Использована железная руда из рудопроявления Истье 2 (Рязанская обл.). Авторы выражают благодарность кузнецу-экспериментатору М. А. Раткину за помощь в проведении экспериментов.

Структура шлаков оказалась идентичной – ее составляют дендриты вюсти-та и кристаллов фаялита в стекловидной основе (рис. 1: 2 ). Шлаки отличаются сильной пористостью.

Известно, что основными составляющими металлургического шлака являются окислы железа (FeO), кремния (кремнезем SiO2) и алюминия (глинозем Al2O3). Их соотношение характеризует свойства шлака (прежде всего, текучесть

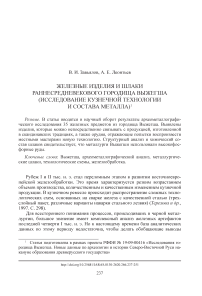

Рис. 1. Микроструктуры исследованных образцов. Фото

1 – ан. 13589, фрагмент крицы, сырцовая сталь; 2 – ан. 13583, шлак, дендриты вюстита в стекловидной массе, поры; 3 – ан. 13532, нож, пакетирование; 4 – ан. 13519, нож, феррит; 5 – ан. 13594, нож, феррито-перлит; 6 – ан. 13541, заготовка, феррит; 7 – ан. 13529, шило, феррит, феррито-перлит, полосчатая структура; 8 – ан. 13523, двушипный наконечник стрелы, феррит

Рис. 2. Городище Выжегша

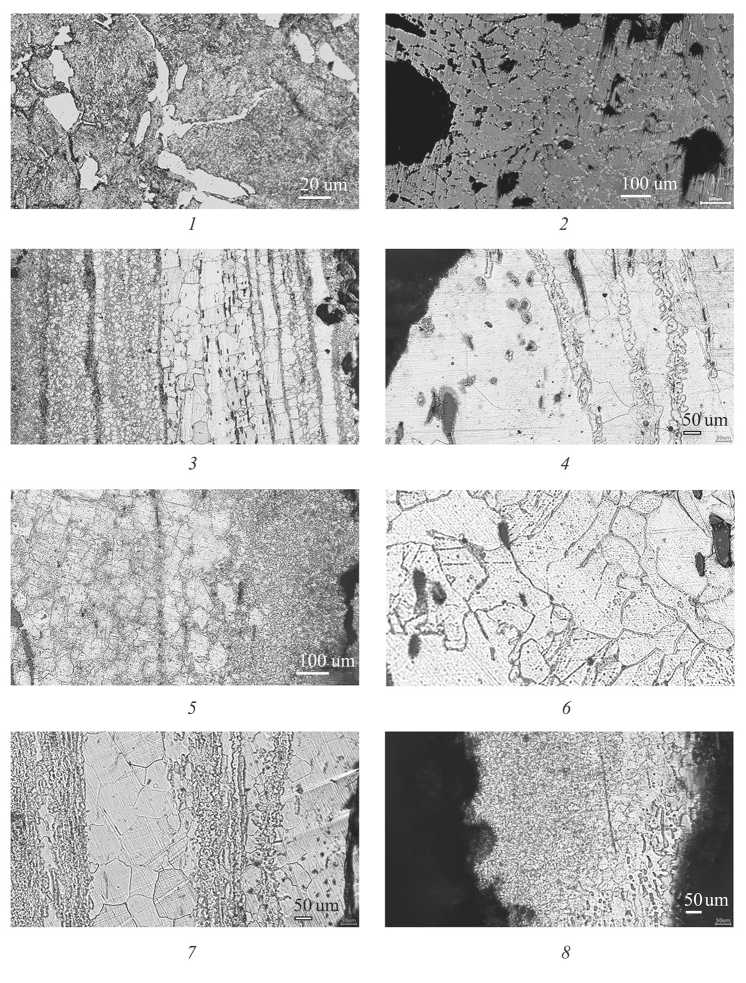

1 – тройная диаграмма распределения FeO, SiO2 и Al2O3 в шлаках ( условные обозначения : а – ан. 13585; б – ан. 13566; в – ан. 139583, 13584, 13586); 2 – распределение средней арифметической микротвердости железных предметов (по горизонтали – значение средних арифметических (в кг/мм2), по вертикали – количество образцов (в ед.); линией показана линия тренда)

и стадию образования во время сыродутного процесса). Соотношение окислов представлено на тройной диаграмме (рис. 2: 1 ), которая показывает, что три образца (ан. 13583, 13584 и 13586) демонстрируют сходный состав (рис. 2: 1в ). В этих шлаках отмечено относительно высокое содержание окиси железа (до 78 %) и, соответственно, низкое содержание кремнезема и глинозема. Такое высокое содержание окиси железа указывает на то, что эти шлаки обладали низкой текучестью и являются горновыми (конгломератом). Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что металлургами использовались сыродутные горны без шлаковыпуска. Как известно, выпуск шлака был одним из наиболее ответственных моментов сыродутного процесса: при слишком раннем выпуске в горне оставалось много неошлакованной пустой породы, препятствовавшей процессу восстановления железа, при слишком позднем – жидкий шлак захватывал часть железа, сокращая тем самым количество восстановленного металла. В связи с этим металлургический процесс без шлаковыпуска был проще, хотя железо получалось более низкого качества (содержало больше шлаковых включений).

Особняком стоит образец 13585. Содержание окиси железа в нем не превышает 48 % (лишь одно измерение показало 75,68 %). Сравнение состава этого шлака с составом шлака, полученным в жидком состоянии при экспериментальной плавке (ан. 13566), показало большую степень сходства обоих образцов (рис. 2: 1а, б ). Это доказывает, что образец 13585 также относится к расплавленным шлакам (т. е. шлакам, достигшим жидкой фазы).

Что касается других химических элементов, то их содержание в шлаках незначительно и редко превышает 1 %. Исключение представляет фосфор, составляющий значительную долю во всех образцах. Особенно велика концентрация этого элемента в плавленом шлаке (более 19 % P2O5). Следует учитывать, что высоким считается содержание фосфора выше 1,5 % ( Pleiner , 2006. P. 252). Это весьма примечательно, поскольку фосфор оказывает сильное влияние на качество железа. Фосфористое железо обладает повышенной твердостью (сравнимой с твердостью стали) и коррозиестойкостью. Но в то же время такое железо горячеломко и требует особых приемов обработки. Известно, что при сыродутном процессе фосфор из руды пропорционально переходил в железо и шлак. То есть состав шлаков свидетельствует, что металлурги Выжегши использовали высокофосфорные руды (к таким, например, относятся болотные руды).

Известно, что одним из показателей фосфористого железа является повышенная (выше 206 кг/мм2) микротвердость феррита. Анализ средних арифметических значений микротвердости феррита у артефактов из Выжегши демонстрирует склонность к повышенной микротвердости (у 10 из 23 образцов средняя арифметическая микротвердости равнялась или была выше указанного показателя). Это же демонстрирует и линия тренда, смещенная в сторону высоких значений микротвердости (рис. 2: 2 ).

Состав металла и применявшиеся кузнечные технологии изучены на основе анализ 35 предметов (табл. 2).

Железообрабатывающее производство на городище Выжегша документируют кузнечные заготовки. На городище было исследовано четыре таких артефакта. Одна из заготовок из слоя VII в. откована из сырцовой стали с содержанием углерода до 0,4 % (ан. 13545), а две другие – из металлолома, на что указывают прослеженные на образцах хаотично расположенные сварные швы (ан. 13542, 13543). Содержание углерода у этих образцов колеблется от 0 до 0,4 %. Сварка у заготовки 13543 проведена на низком уровне – в процессе подготовки образца для анализа он распался по сварному шву. Еще один артефакт откован из кричного железа (ан. 13541, рис. 1: 6).

Таблица 2. Распределение технологических схем по категориям железных предметов. Цифры означают номера анализов

|

Категория |

Технология |

В с е г о |

||||||

|

Из железа |

Из сырцовой стали |

Из стали |

Цементация |

Пакетирование |

Наварка |

Трехслойный пакет |

||

|

Ножи |

13519 13533 13598 13599 |

12505 13595 13600 |

13594 |

13532 |

13518 |

13517 13593 |

12 |

|

|

Топоры |

13536 |

13537 |

2 |

|||||

|

Долото |

13535 |

1 |

||||||

|

Тесло («мотыжка») |

13534 |

1 |

||||||

|

Шило |

13529 |

1 |

||||||

|

Наконечники стрел |

13527 13526 13540 13524 13523 13522 13521 13602 |

13539 13525 13520 |

13528 |

13601? |

13 |

|||

|

Заготовки |

13541 |

13545 13544 13543 13542 |

5 |

|||||

|

Всего |

15 |

11 |

2 |

2 |

1 |

1 |

3 |

35 |

Примечание : курсивом выделены позднедьяковские находки.

Наиболее информативна с точки зрения археометаллографии такая категория железных изделий как ножи. Среди 12 исследованных ножей семь сохранились полностью. Из них пять имеют традиционную для средневековых финских древностей Поволжья форму с коротким черенком без уступа переходящего в спинку клинка. Три ножа оказались откованными из металлургического сырья: железа (ан. 13598, 13599) и сырцовой стали (ан. 13600) без дополнитель- ных приемов по улучшению их рабочих свойств. В одном случае (ан. 13532) обнаружена пакетная структура, образованная сваркой заготовки из нескольких полос железа и стали с содержанием углерода 0,3–0,4 %. Сварные швы прослежены по цепочкам шлаков. Такая структура, вероятно, стала следствием многократного вытягивания и складывания заготовки в процессе изготовления ножа (рис. 1: 3).

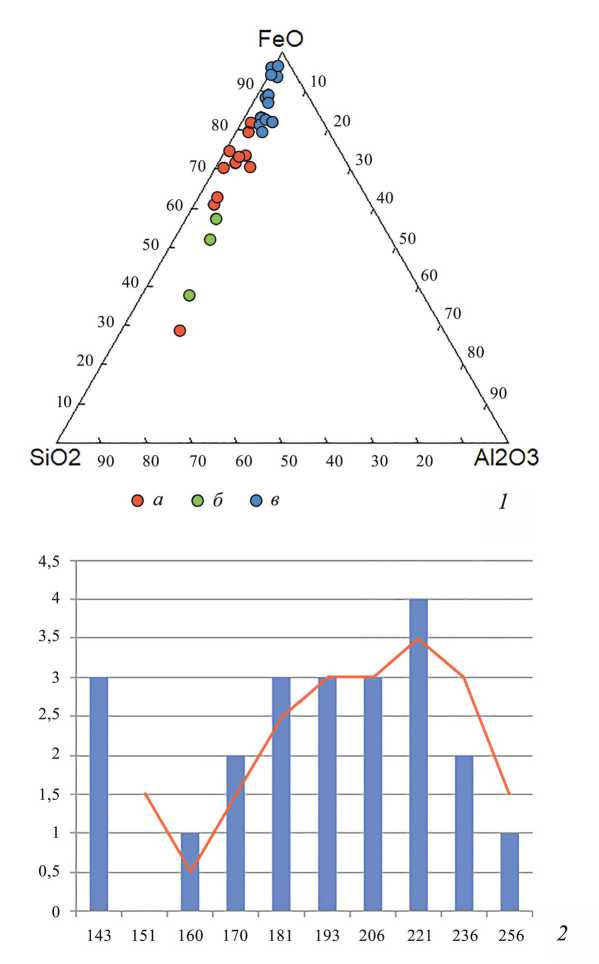

Иной тип орудий представляет нож с длинным черенком, выделенным четким уступом при переходе к клинку, найденный в заполнении постройки VIII–IX вв. Орудия подобной формы, не без основания объединяемые в «скандинавскую группу» ( Завьялов и др. , 2012. С. 15–18. Рис. 4: I ), на территории Восточной Европы появляются не ранее втор. пол. VIII в. и получают распространение в IX–X вв. Широкая спинка и раскованный конец черенка позволяют отнести найденный экземпляр к ранним образцам группы ( Леонтьев , 1996. С. 103–105, 109. Рис. 41: 6 ). Металлографический анализ ожидаемо выявил характерную для орудий такого типа трехслойную структуру клинка. Качество кузнечной работы высокое (мелкое зерно феррита, небольшое количество мелких шлаковых включений). Для средней полосы использована среднеуглеродистая сталь, но на боковые полосы пошло «обычное», а не фосфористое железо, что не позволяет отнести этот предмет к «классическим» образцам. Рабочие свойства ножа улучшены мягкой закалкой (ан. 13593, рис. 3: 1 ). Для городища это изделие, несомненно, является импортом.

Два ножа были найдены за пределами городища, в непосредственной близости от него. Один из них, «финский», по своей форме отличается удлиненным черенком. Подобные изделия можно рассматривать как позднюю модификацию орудий этого типа (Там же. С. 104–109). Нож оказался изготовленным по технологии трехслойного пакета (ан. 13517, рис. 3: 2 ), причем в «классическом» («североевропейском») варианте. Для средней полосы была использована высокоуглеродистая сталь (после закалки металл приобрел микротвердость 515– 642 кг/мм2), а для боковых полос – фосфористое железо (0,96–1,06 % P2O5). Это изделие, несомненно, является продукцией мастера, хорошо усвоившего технологию трехслойного пакета, но изготовившего изделие привычной для местного населения формы. Аналогичные по форме и структуре ножи известны в коллекции Сарского городища (Там же. С. 107. Рис. 41а).

Несколько аналогичных по типу орудий IX в., изготовленных с применением кузнечной сварки, причем по технологии трехслойного пакета и вварки, но с отступлениями от «классических» образцов, были выявлены на мерянском Поповском городище в Костромском Заволжье. Эти случаи рассматриваются как примеры освоения мастерами технологии кузнечной сварки и подражания формам ножей с трехслойным пакетом ( Леонтьев и др. , 1989. С. 176–179, 183). Теми же причинами, очевидно, обусловлено изготовление двух рассматриваемых ножей Выжегши.

Второй нож с пологим верхним уступом на границе черенка и клинка схож с орудиями «древнерусского типа» X–XI вв., но имеет индивидуальную особенность формы: заметно сдвинутый к острию относительно верхнего нижний уступ (ан. 13518, рис. 3: 3 ). Выделяется он и по технологическим характеристикам – это единственное из исследованных орудий, изготовленное по схеме

Рис. 3. Городище Выжегша. Технологические схемы изготовления трехслойных ножей ( 1, 2 ) и ножа с наварным стальным лезвием ( 3 ) и фотографии микроструктур

Условные обозначения: а – железо; б – фосфористое железо; в – термически обработанная сталь косой боковой наварки стального лезвия на железную основу. Такая технология не характерна для местного железообрабатывающего производства. Единичные изделия с наварными лезвиями встречены на финских памятниках, хронологически близких городищу Выжегша: на Попадьинском селище (VI–VII вв.) и в погребениях VII – перв. пол. VIII в. Безводнинского могильника (Завьялов и др., 2009. С. 180).

Из остальных ножей, представленных обломками, два откованы из кричного железа (ан. 13519, 13533) (рис. 1: 4 ), два из сырцовой стали (ан. 12505, 13595), лезвие одного ножа было процементировано (ан. 13594, рис. 1: 5 ).

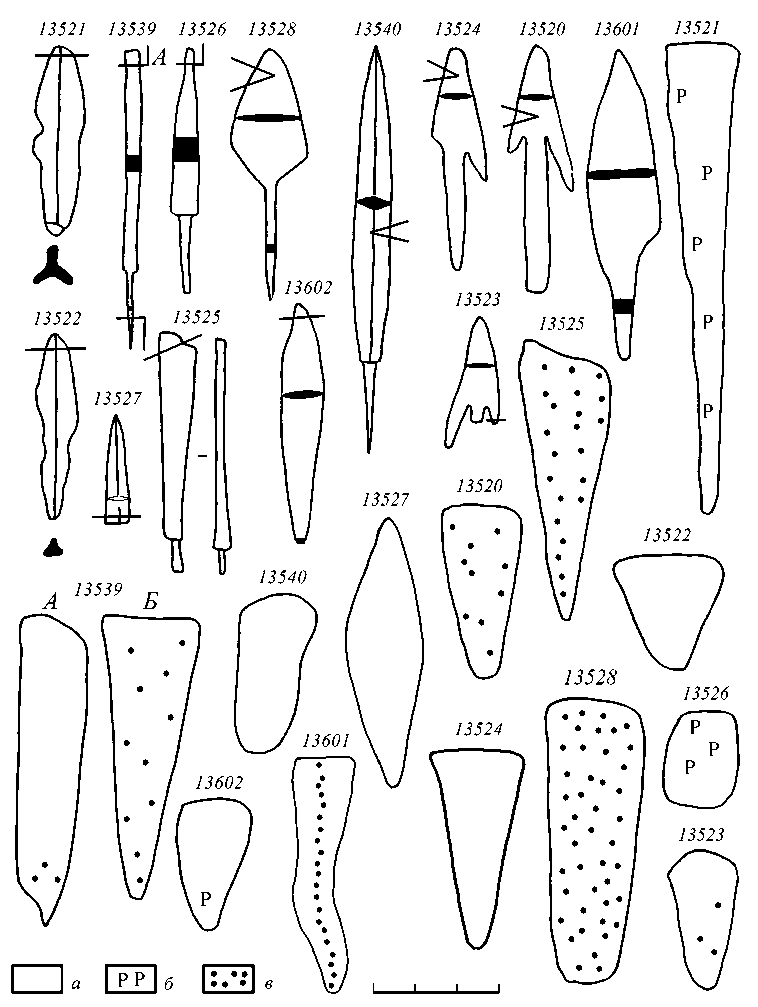

Самой многочисленной категорией в исследованной коллекции оказались наконечники стрел. Типы наконечников разнообразны.

Среди них ланцетовидные с упором ( Медведев , 1966. С. 73, 74. Тип 62), происхождение которых связано со Скандинавией. В коллекции Выжегши это ведущая форма наконечников наряду с трехлопастными. Из трех сохранившихся не полностью, но узнаваемых экземпляров один был откован из сырцовой стали с высоким содержанием фосфора (1,22–1,98 % P2O5), отчего структура металла приобрела полосчатый характер (ан. 13525, рис. 4). Два других изготовлены из кричного железа (ан. 13527, 13602, рис. 4), причем во втором случае вероятно повышенное содержание фосфора. Из кричной заготовки со следами науглеро-женности (практически чистое железо) был откован близкий по форме и происхождению наконечник с легкой угловатостью пера (ан. 13540, рис. 4), который можно определить как ромбовидный вытянутый типа 39 (Там же. С. 64).

Двумя экземплярами представлены килевидные узкие трехлопастные наконечники, распространенные в VIII–IX вв. и выходящие из употребления в начале X в. (Там же. С. 60. Тип 18). Один из наконечников откован из кричного железа (ан. 13522, рис. 4), другой (ан. 13521, рис. 4) из фосфористого железа (микротвердость 193–236 кг/мм2, содержание окиси фосфора 0,67–1,15 % P2O5).

Из двух бронебойных «шиловидных» наконечников с упором (Там же. С. 83. Тип 90) два найдены за пределами городища. Один наконечник был откован из кричного фосфористого железа (ан. 13526, рис. 4), второй из сырцовой стали с содержанием углерода на пере 0,2–0,3 %, в то время как на черенке около 0,1 % (ан. 13539, рис. 4).

Из двух распространенных в VIII–XI вв. ромбовидных наконечников без упора (Там же. С. 67. Тип 46) один, с расширением в нижней трети пера, был откован из качественной стали с содержанием углерода 0,4–0,5 %. Микротвердость феррита достигает 236–274 кг/мм2 (ан. 13528, рис. 4).

Интересная структура выявлена у второго наконечника (ан. 13601, рис. 4). На основной части шлифа зафиксирована структура феррита с микротвердостью 204–147 кг/мм2, что указывает на использование фосфорного железа. В центре вдоль шлифа проходит полоса феррито-перлита с содержанием углерода 0,2 %. Такая структура очень напоминает структуру трехслойного пакета. В таком случае наконечник, скорее всего, перекован из сломанного ножа. Но возможно и другое объяснение. Полосчатость структуры могла возникнуть из-за ликвации, которая нередко наблюдается при использовании фосфорного железа.

Два исследованных топора сохранились в обломках, не позволяющих определить тип орудий. Один из них (ан. 13536) откован из фосфористого железа.

Рис. 4. Городище Выжегша.

Наконечники стрел и технологические схемы их изготовления Условные обозначения : а – железо; б – фосфористое железо; в – сырцовая сталь

Микротвердость феррита составила 181–254 кг/мм2. Неравномерное распределение фосфора привело к образованию полосчатой структуры. Рентгенофлуоресцентное исследование образца показало содержание окиси фосфора от 1 до 1,97 %.

Второй топор (ан. 13537) откован из кричной заготовки с последующей цементацией лезвия. Содержание углерода там достигает 0,5–0,6 %, а микротвердость в результате этой операции повысилась до 221–254 кг/мм2 против 151– 221 кг/мм2 у основы топора.

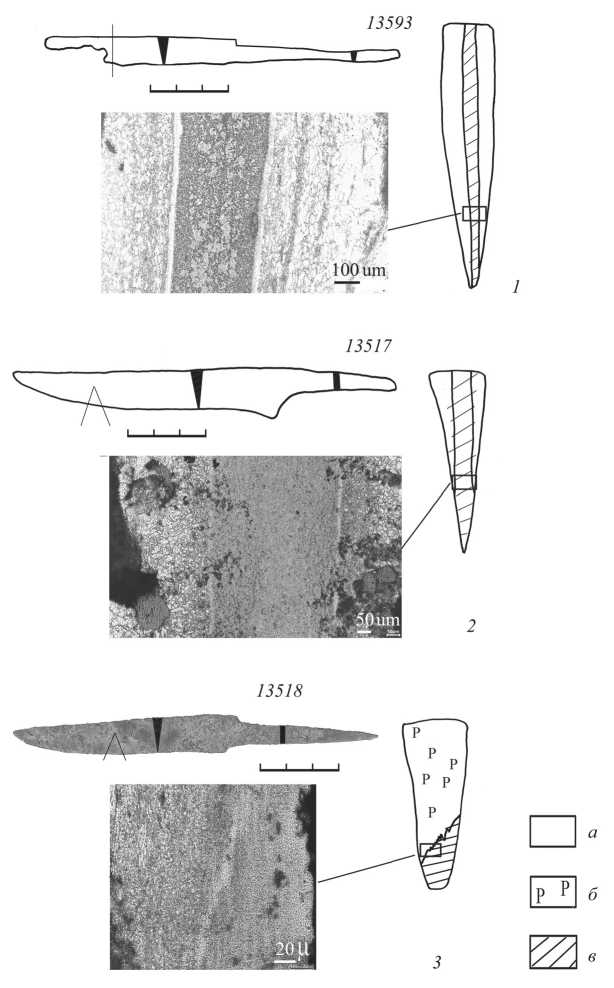

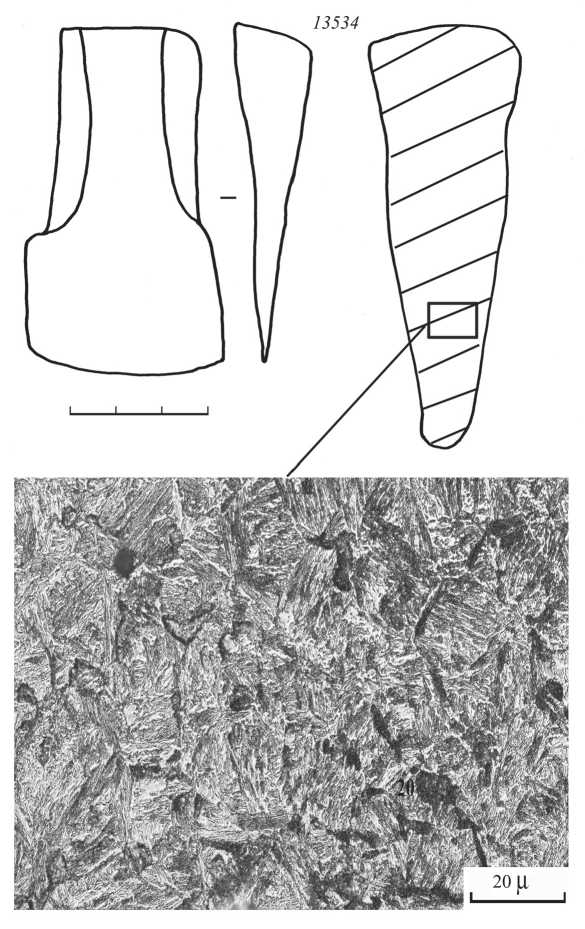

Найденное за пределами городища, известное в средневековых древностях финского Поволжья орудие, традиционно определяемое как «мотыжка», было отковано из цельностальной заготовки (ан. 13534, рис. 5). Небольшой размер отобранного для анализа образца не позволяет достаточно точно определить технологию изготовления предмета: имела ли место наварка лезвия, или цементация, или же орудие целиком было отковано из стали. Тем не менее можно утверждать, что относительно высокое содержание углерода и термообработка (вероятно, мягкая закалка, на что указывает структура мартенсита с трооститом) придали орудию высокие технические качества. И судя по результатам металлографического анализа, исследованный предмет является теслом (для мотыги не нужна термообработка, придающая изделию излишнюю хрупкость).

Единственное в коллекции шило было отковано из сырцовой стали, но с повышенным содержанием фосфора (1,02–1,38 % P2O5), что определило полосчатую структуру металла (ан. 13529, рис. 1: 7 ) и его относительно высокую микротвердость (до 274 кг/мм2).

Несколько исследованных предметов сохранились со времени существования, предшествовавшего городищу поселения раннего железного века. Среди них три двушипных наконечника без упора типа известных в позднедьяковских древностях I в. до н. э. – III в. н. э. ( Кренке , 2016. С. 267. Рис. 4), обнаруженные на склонах мыса и отвалах грабительских раскопок. Один из наконечников откован из сырцовой стали с содержанием углерода до 0,2 % (ан. 13520, рис. 4) и, вероятно, с повышенным содержанием фосфора (микротвердость на отдельных участках доходит до 322–350 кг/мм2). Два других наконечника откованы из кричного железа (ан. 13523, 13524, рис. 1: 8 ; 4).

Найденная в культурном слое раннего поселения заготовка в виде небольшого бруска с загнутым концом (ан. 13544) была откована из металлолома. Содержание углерода на отдельных участках доходит до 0,2–0,3 %. Сварка у данного образца проведена на низком уровне – в сварных швах встречаются многочисленные шлаковые включения.

Комплексное археометаллографическое исследование железных и металлургических артефактов из городища Выжегша позволило получить объективную информацию о местном железоделательном и железообрабатывающем производстве. В результате анализа шлаков удалось обосновать местное получение железа и охарактеризовать основные свойства используемых руд. Выделены основные технологические схемы, применявшиеся местными кузнецами.

Введение в научный оборот результатов археометаллографического исследования железных предметов из городища Выжегша позволяет провести сравнительный технологический анализ с аналогическими материалами из Сарского

Рис. 5. Городище Выжегша.

Тесло («мотыжка») и технологическая схема его изготовления (ан. 13534)

городища. Выше уже отмечалась близость обоих памятников по хронологическому, структурному и вещевому аспектам. Аналитические исследования железных изделий из Сарского городища позволили установить достаточно хорошо выраженное инокультурное влияние. Там отмечены изделия, которые можно непосредственно связывать с продукцией, изготовленной в скандинавских традициях, а также орудия, отражающие попытки воспроизвести местными мастерами новую технологию ( Леонтьев , 1996. 106–110; Завьялов и др. , 2012. С. 195). Сходная картина наблюдается и на материалах из Выжегши: здесь также присутствуют орудия, демонстрирующие скандинавскую производственную традицию, и попытки воспроизвести инновационную технологию. Есть основания предполагать, что местные мастера достаточно хорошо понимали преимущества трехслойной технологии: на это указывает наконечник стрелы, который, возможно, был перекован из ножа с трехслойным лезвием.

В целом, результаты археометаллургического исследования из городища Выжегша демонстрируют сложные процессы, проходившие в восточноевропейской железообработке в конце I тыс. н. э.

Список литературы Железные изделия и шлаки раннесредневекового городища Выжегша (исследование кузнечной технологии и состава металла)

- Завьялов В. И., Розанова Л. С., Терехова Н. Н., 2009. История кузнечного ремесла финно-угорских народов Поволжья и Предуралья. К проблеме культурных взаимодействий. М.: Знак. 264 с.

- Завьялов В. И., Розанова Л. С., Терехова Н. Н., 2012. Традиции и инновации в производственной культуре Северной Руси. М.: Анкил. 376 с.

- Завьялов В. И., Терехова Н. Н., 2013. Кузнечное ремесло Великого княжества Рязанского. М.: ИА РАН. 272 с.

- Кренке Н. А., 2016. Позднедьяковская культура на территории бассейна Москва-реки // Раннесредневековые древности лесной зоны Восточной Европы (V-VII вв.) / Отв. ред.: А. М. Обломский, И. В. Исланова. М.: ИА РАН. С. 261-332. (РСМ; вып. 17.).

- Леонтьев А. Е., 1996. Археология мери. К предыстории Северо-Восточной Руси. М.: Геоэко. 338 с.

- Леонтьев А. Е., Александровский А. Л., Бейлекчи Вал. В., Палатникова Е. В., 2020. Исследования городища Выжегша в 2019 г. // АВСЗ. Вып. 10. М.: ИА РАН. С. 42-53.

- Леонтьев А. Е., Розанова Л. С., Рябинин Е. А., 1989. Железные изделия городища и могильника у дер. Попово // Раннесредневековые древности Верхнего Поволжья (материалы работ Волго-Окской экспедиции) / Отв. ред. В. В. Седов. М.: ИА АН СССР. С. 171-184.

- Медведев А. Ф., 1966. Ручное метательное оружие. Лук и стрелы, самострел VIII-XIV вв. М.: Наука. 184 с. (САИ; вып. Е1-36.).

- Терехова Н. Н., Розанова Л. С., Завьялов В. И., Толмачева М. М., 1997. Очерки по истории древней железообработки в Восточной Европе. М.: Металлургия. 319 с.

- Pleiner R., 2006. Iron in Archaeology. Early European Blacksmiths. Praha: IAAVCR. 389 p.