Железные наконечники стрел из могильника Улуг-Чолтух хунно-сяньбийского времени в Горном Алтае (по материалам раскопок 2005, 2007, 2008 годов)

Автор: Худяков Юлий Сергеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

Исследуются железные наконечники стрел, обнаруженные в процессе раскопок в течение 2005, 2007, 2008 гг. на памятнике Улуг-Чолтух в долине р. Эдиган в Горном Алтае. Прослеживаются основные результаты предшествующих исследований, в ходе которых были изучены предметы вооружения дистанционного боя из вещественных комплексов археологических культур древних номадов хунно-сяньбийской эпохи в Южной Сибири и Центрально-Азиатском историко-культурном регионе. Рассматриваются некоторые монографические работы и статьи, в которых были опубликованы находки железных наконечников стрел, обнаруженные в ходе раскопок горно-алтайских исследователей на одном из памятников айрыдашского типа в долине р. Катунь. Проанализированные железные наконечники стрел из мужских захоронений, раскопанных в течение трех полевых сезонов на могильнике Улуг-Чолтух, были классифицированы по формальным признакам. Прослежены аналогии с некоторыми формами трехлопастных железных наконечников стрел из памятников Улуг-Чолтух на р. Эдиган и Айрыдаш I на Средней Катуни в комплексах других культур первой половины I тыс. н. э. в Саяно-Алтае и Центральной Азии. Рассматривается история развития разных типов железных наконечников стрел, предназначенных для поражения незащищенного металлическими доспехами противника в культурах древних номадов в Южной Сибири и Центральной Азии в течение хунно-сяньбийской эпохи. Прослежено распространение различных форм универсальных железных наконечников стрел, ориентированных на пробивание защитного покрытия, изготовленного из металла или органических материалов. Подобные стрелы применялись лучниками из племен - носителей булан-кобинской и кок-пашской культур, комплексов айрыдашского и берельского типов. Проанализированы основные этапы эволюции оружия дистанционного боя в культурах древних кочевников Горного Алтая на протяжении длительного исторического периода - с начала раннего железного века до рубежа хунно-сяньбийской и древнетюркской эпох.

Горный алтай, долина р. эдиган, могильник улуг-чолтух, памятники айрыдашского типа, хунно-сяньбийская эпоха, железные наконечники стрел

Короткий адрес: https://sciup.org/147219382

IDR: 147219382 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Железные наконечники стрел из могильника Улуг-Чолтух хунно-сяньбийского времени в Горном Алтае (по материалам раскопок 2005, 2007, 2008 годов)

В истории развития военного дела кочевых народов Южной Сибири и Центральной Азии весьма значительная, во многом определяющая роль принадлежала основным видам оружия дистанционного боя – луку и стрелам. Одним из наиболее важных этапов в развитии ручного метательного оружия в кочевом мире Центрально-Азиатского исто-

∗ Исследование проведено по плану НИР Х.100.2.2 «Саяно-Алтайская Горная страна в эпоху палеометалла и Средневековье (блок 2. Гуннская эпоха)».

Худяков Ю. С. Железные наконечники стрел из могильника Улуг-Чолтух хунно-сяньбийского времени в Горном Алтае (по материалам раскопок 2005, 2007, 2008 годов)// Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 7: Археология и этнография. С. 113–124.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 7: Археология и этнография

рико-культурного региона была хунно-сянь-бийская эпоха, во время которой воинами кочевых народов стали повсеместно применяться сложносоставные луки с костяными или роговыми накладками и стрелы с железными наконечниками, постепенно вытеснившими из употребления наконечники, изготовленные из бронзы.

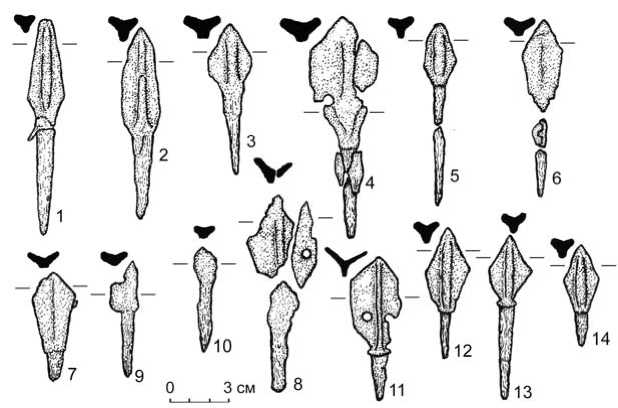

Ведущая роль в появлении новых форм луков и стрел среди кочевых этносов Внутренней Азии принадлежала хуннам. У хун-нов получили широкое распространение железные трехлопастные наконечники стрел разных форм, снабженные костяными или роговыми шариками – свистунками, изобретение которых ханьская историческая традиция приписывала основателю хуннской военной державы – шаньюю Модэ [Бичурин, 1998. С. 46–47]. Благодаря высокому уровню развития военного дела, и прежде всего новых форм сложносоставных луков и стрел, хунны смогли значительно повысить эффективность поражения своих противников на расстоянии полета стрелы и приобрели ощутимое преимущество над ними в дистанционной фазе боя. В результате применения новых форм вооружения и создания централизованной военной организации хунны смогли подчинить все кочевые этносы и этнические группы Центральной Азии [Худяков, 1986. С. 48]. Высокая эффективность хуннских сложносоставных луков и стрел с железными наконечниками разных форм привела к тому, что они стали повсеместно заимствоваться многими другими древними кочевыми племенами Центральной Азии и Южной Сибири. Распространение панцирных доспехов, шлемов и других защитных средств повлекло за собой развитие ударного оружия, предназначенного для пробивания брони в дистанционном и ближнем бою, в том числе бронебойных и универсальных железных наконечников стрел. Такие стрелы появились в арсенале лучников разных этносов, населявших северную периферию кочевого мира. Железные наконечники стрел с трехлопастным, двухлопастным, плоским и линзовидным в сечении пером выявлены в составе комплекса вооружения улуг-хемской культуры; железные стрелы с трехлопастным, плоским, линзовидным, округлым и четырехгранным пером дифференцированы в наборе дистанционного оружия кокэльской культуры; стрелы с трехлопастными, трехгранно-трехлопастны- ми и линзовидными в сечении наконечниками обнаружены в памятниках чаатинской культуры [Вайнштейн, Дьяконова, 1966. Табл. III, 5–36, 42–46; Вайнштейн, 1970. C. 78; Дьяконова, 1970. Табл. I, 1–9, 18–40, 48– 59, 63, 66; II, 6–9, 15–27, 29–38, 41–48; III, 1–7, 9–29, 38–73; Мандельштам, Стамбуль-ник, 1992. С. 200, 202–203; Табл. 82, 1–7, 11–16, 35–64, 66, 72, 74–76; Худяков, 2005. С. 29–33, 43]. В комплексе железных стрел таштыкской культуры в Минусинской котловине имеются наконечники с трехлопастным и плоским в сечении пером [Худяков, 2005. С. 40]. Однако бронебойные и универсальные стрелы в составе таштыкского комплекса до настоящего времени не выявлены. В составе набора железных наконечников стрел булан-кобинской культуры Горного Алтая представлены проникатели с трехлопастным, плоским, линзовидным и ромбическим в сечении пером [Там же. С. 36]. В работах В. И. Соенова и А. В. Эбеля проанализированы находки подобных стрел из памятников булан-кобинской культуры на Верхней Катуни [Соенов, Эбель, 1992. С. 19–27; Эбель, 1998. С. 10–18; Соенов, 2003. С. 53]. В монографии В. В. Горбунова классифицированы стрелы из памятников булан-кобинской культуры, которые автор относит к III–V вв. н. э. [2006. С. 28–30. Рис. 23, 24]. Среди проникателей кок-паш-ской культуры, памятники которой исследованы в Восточном Алтае, имеются ударники с трехлопастным, трехгранно-трехлопаст-ным, трехгранным и линзовидным в сечении пером [Елин, 1988. С. 159–163; Илюшин, 1990. С. 32–36]. Наиболее значимые находки стрел были сделаны в ходе раскопок памятника Кок-Паш [Бобров и др., 2003. C. 18–22]. Разнообразные предметы вооружения обнаружены В. В. Радловым в процессе раскопок курганов ранних тюрок на памятнике Берель в Казахстанском Алтае в 1865 г. [Радлов, 1989. С. 431]. В 1965 г. захоронения по обряду ингумации в сопровождении верховых коней на могильнике Бе-рель были отнесены А. А. Гавриловой к берельскому типу памятников [1965. С. 54– 56]. В составе сопроводительного инвентаря берельского комплекса был выделен железный черешковый наконечник стрелы с плоским, вытянуто-пятиугольным, шипастым пером [Там же. Рис. 5, 7]. В 1984 г. памятники берельского типа были проанализированы Д. Г. Савиновым. Среди предметов вооруже- ния, характерных для этих комплексов, он отметил «трехперые наконечники стрел с роговыми насадами-свистунками» [1984. С. 29]. В последние годы Ю. В. Тетериным к берельскому типу памятников были отнесены некоторые захоронения на могильнике Дялян, исследованном на Средней Катуни [1991. С. 155–157]. В составе сопроводительного инвентаря этого памятника были железные черешковые наконечники стрел с трехлопастным в сечении пером разных типов. В единичном экземпляре обнаружен наконечник с плоским пером и раздвоенным, или вильчатым. На данном памятнике также были найдены бронебойные и универсальные наконечники стрел с прямоугольным и линзовидным в сечении пером [Тетерин, 2004. С. 46, 47. Рис. 4–6]. Определенную сложность в деле изучения военного дела, включая оружие дистанционного боя и железные наконечники стрел из памятников культур кочевников хунно-сяньбийской эпохи на территории Горного Алтая, представляют существующие разночтения в определении принадлежности конкретных памятников к той или иной археологической культуре. В то время как некоторые исследователи относят все без исключения памятники данной эпохи к одной культуре – булан-кобинской, другие выделяют комплексы Восточного Алтая в кок-пашскую культуру [Мамадаков, 1985; 1994; Елин, Васютин, 1984; Елин, 1990; Тишкин, 2007. С. 158–184]. Ряд исследователей придерживается мнения о необходимости выделения на территории Горного Алтая памятников берельского типа [Гаврилова, 1965. С. 54– 57; Савинов, 1984. С. 28–30; Тетерин, 1991]. Первоначально могилы, раскопанные на памятнике Айрыдаш I на Средней Катуни, А. С. Суразаков отнес к древнетюркскому времени [1987]. В дальнейшем он предложил выделить раскопанные на этом могильнике погребальные комплексы в айрыдашский тип памятников и попытался объединить археологические материалы первой половины и середины I тыс. н. э. в кудыргинскую культуру [1992. С. 93]. По нашему мнению, памятники айрыдашского типа имеют определенные отличия от булан-кобинских. Так, на раскопках памятников айрыдашского типа в долине Катуни, в ее среднем течении, были обнаружены железные наконечники стрел. Отдельные находки подобных прони-кателей дистанционного действия из этих раскопок ранее уже были введены в научный оборот. Несколько таких стрел, обнаруженных в процессе изучения могильника Айрыдаш I в долине Катуни, приведены в книге, посвященной публикации материалов из памятника Кок-Паш в Восточном Алтае [Бобров и др., 2003. Рис. 26, 1–5]. Комплекс железных наконечников стрел из памятников айрыдашского типа в Горном Алтае охарактеризован в обобщающих статьях автора, посвященных вооружению центрально-азиатских номадов II–V вв. н. э. [Худяков, 2005. С. 45–47]. В предшествующие годы автором настоящей статьи были введены в научный оборот некоторые находки предметов вооружения дистанционного боя из памятника Улуг-Чолтух в долине р. Эдиган. В настоящей статье имеется возможность дополнить эти материалы находками железных наконечников стрел из памятника Улуг-Чолтух в 2005, 2007, 2008 гг. В процессе раскопок в течение трех полевых сезонов на могильнике была вскрыта серия мужских захоронений, в составе сопроводительного инвентаря которых были обнаружены предметы вооружения дистанционного боя, в том числе железные наконечники стрел (см. рисунок, 1–14). Все эти находки классифицированы по отработанной методике типологической классификации предметов вооружения. По материалу изготовления все они относятся к одному классу – железных наконечников стрел, по способу насада к одному отделу – черешковых. По сечению пера выделяется несколько групп. К первой группе относятся наконечники с трехлопастным в сечении пером. По форме пера выделяется несколько типов.

Тип 1. Асимметрично-ромбические. Включает 10 экземпляров из курганов № 1, 4, 7, 10, 11, 43 на могильнике Улуг-Чолтух. Длина пера – 4 см, ширина пера – 2 см, длина черешка – 3 см. Наконечники с тупоугольным острием, асимметрично-ромбическим пером, пологими плечиками (см. рисунок, 7 ). В лопастях стрел некоторых наконечников имеются округлые отверстия. Отдельные экземпляры наконечников данного типа были снабжены полыми костяными шариками с отверстиями – свистунками. Близкий по форме наконечник имеется среди находок предметов вооружения дистанционного боя на памятнике Айрыдаш I на Средней Катуни [Бобров и др., 2003. Рис. 26, 1 ]. В течение хунно-сяньбийской эпохи в Центрально-

Рис. 1. Железные наконечники стрел из могильника Улуг-Чолтух: 1–3 , 5 , 12 – 14 – тип 2; 4 , 7 – тип 5; 6 – тип 4; 7 – тип 1; 8, 9 – тип 3;

10 – неопределимый фрагмент наконечника стрелы

Азиатском историко-культурном регионе близкие по форме железные наконечники стрел были на вооружении у хуннских и сяньбийских лучников [Худяков, 1986. С. 31]. В Саяно-Алтае подобные стрелы были характерны для улуг-хемской и кокэльской культур Тувы; булан-кобинской и кок-паш-ской культур и памятников берельского типа Горного Алтая [Бобров и др., 2003. Рис. 10, 14 , 15 ; 12, 3 ; 14, 2 ; 17, 30 ; 18, 2 ; 27, 1, 3–7 , 9 , 19 ; Тетерин, 2004. Рис. 4, 12 , 14 ; 5, 2 , 11 ; Худяков, 2005. С. 29, 32, 36, 47]. Подобные наконечники были на вооружении у древних тюрок, кимаков, курыкан, байырку, шивэй в эпоху раннего Средневековья [Худяков, 1986. С. 143, 183].

Тип 2. Удлиненно-ромбические. Включает 10 экземпляров из курганов № 5, 8, 12, 31, 33, 36, 40–42 на могильнике Улуг-Чол-тух. Длина пера – 4 см, ширина пера – 2 см, длина черешка – 4 см. Наконечники с остроугольным острием, удлиненно-ромбическим пером, покатыми плечиками (см. рисунок, 1–3, 5, 12–14). Перо некоторых наконечников имеет упор. Некоторые наконечники данного типа были снабжены полыми костяными шариками с отверстиями – свистунками. В хунно-сяньбийскую эпоху в Центральной Азии подобная форма стрел была на вооружении у хуннских воинов [Худяков, 1986. С. 31]. На территории Южной Сибири близкие по форме наконечники стрел представлены в памятниках тесинско- го этапа тагарской и таштыкской культур в Минусинской котловине; кокэльской и чаатинской культур в Туве; кок-пашской культуры в Восточном Алтае; памятников берельского типа в Горном Алтае [Худяков, 1986. С. 54, 70, 92; 2005. С. 32, 47; Бобров и др., 2003. Рис. 8, 7, 8; Тетерин, 2004. Рис. 5, 4, 14]. Близкие по форме железные наконечники стрел были на вооружении у древнетюркских, енисейских, кыргызских, кимак-ских воинов, у лучников байырку и шивэй в эпоху раннего Средневековья [Худяков, 1986. С. 143, 183; Арсланова, 2013. Рис. 2, 8].

Тип 3. Ярусные. Включает 9 экземпляров из курганов № 1, 3, 5, 11 на памятнике Улуг-Чолтух. Длина пера – 4, 5 см, ширина пера – 3 см, длина черешка – 3, 5 см. Наконечники с остроугольным острием, обособленным бойком, широкими лопастями, покатыми плечиками. В лопастях некоторых стрел имеются округлые отверстия (см. рисунок, 8, 9). На черешки некоторых наконечников надеты полые костяные шарики с отверстиями – свистунками. Подобные ярусные наконечники есть среди стрел, обнаруженных на памятнике Айрыдаш I на Средней Катуни [Бобров и др., 2003. Рис. 26, 3, 4]. В хунно-сяньбийское время в Центральной Азии ярусные наконечники широко применялись хуннскими и сяньбийскими воинами [Коновалов, 1976. Табл. I, 12–15; II, 17–28]. На территории Саяно-Алтая ярусные наконечники стрел представлены в материалах таштыкской культуры в Минусинской котловине, кокэльской культуры в Туве, в материалах кок-пашской культуры и памятниках берельской эпохи в Горном Алтае [Бобров и др., 2003. Рис. 8, 17–20; 15, 1–3; 16, 4, 5; Тетерин, 2004. Рис. 4, 1–4; Худяков, 2005. С. 32, 40, 47].

Тип 4. Вытянуто-пятиугольные. Включает 2 экземпляра из курганов № 1, 42 памятника Улуг-Чолтух. Длина пера – 4 см, ширина пера – 2 см, длина черешка – 4 см. Наконечники с остроугольным острием, вытянуто-пятиугольным пером, прямыми плечиками. Один из наконечников снабжен костяным шариком с округлыми отверстиями – свистункой (см. рисунок, 6 ). Железные трехлопастные наконечники стрел вытянуто-пятиугольной формы не были характерны ни для хуннских, ни для сяньбийских воинов, ни для большей части других кочевнических культур хунно-сяньбийской эпохи в Южной Сибири и Центральной Азии. К настоящему времени они выявлены только в составе набора оружия памятника айрыдашского типа Улуг-Чолтух и могильника берельского типа Дялян [Тетерин, 2004. Рис. 4, 6 ; Худяков, 2005. С. 47]. В эпоху раннего Средневековья стрелы такой формы были в числе наиболее распространенных типов стрел древних тюрок и кима-ков [Худяков, 1986. С. 145, 184–185]. Близкие по форме наконечники получили очень широкое распространение в кочевом мире Центральной Азии в эпоху раннего Средневековья [Худяков, 1986. С. 145, 171, 184– 185].

Тип 5. Удлиненно-шестиугольные. Включает 5 экземпляров из курганов № 10, 36, 45 памятника Улуг-Чолтух. Длина пера – 6 см, ширина пера – 3 см, длина черешка – 4 см. Наконечники с остроугольным острием, удлиненно-шестиугольным пером, покатыми плечиками. Перо некоторых наконечников имеет упор. В лопастях некоторых стрел имеются округлые отверстия (см. рисунок, 4, 11). Отдельные наконечники снабжены костяными шариками с отверстиями – свистунками. Подобный наконечник имеется среди железных стрел, обнаруженных в составе сопроводительного инвентаря на могильнике Айрыдаш I на Средней Катуни [Бобров и др., 2003. Рис. 26, 2]. Железные трехлопастные наконечники стрел удлиненно-шестиугольной формы не были характерны для хуннов. В Центральной Азии по- добные стрелы были на вооружении у сянь-бийских воинов. В Саяно-Алтае наконечники данного типа имеются в составе оружия дистанционного боя в улуг-хемской, ко-кэльской и чаатинской культурах в Туве, в кок-пашской культуре и памятниках берель-ского типа в Горном Алтае [Тетерин, 2004. С. 47; Худяков, 2005. С. 29, 32, 43, 45]. В последующую эпоху раннего Средневековья наконечники подобной формы были в числе наиболее распространенных типов стрел древних тюрок [Худяков, 1986. С. 145].

Некоторые проникатели настолько сильно коррозированы, что определить их типологическую принадлежность не представляется возможным (см. рисунок, 10 ).

В составе находок предметов вооружения дистанционного боя, предназначенных для поражения легковооруженного противника, помимо трехлопастных стрел на памятнике Айрыдаш I был обнаружен железный черешковый наконечник стрелы с плоским в сечении пером, с широким, закругленным и частично скошенным острием [Бобров и др., 2003. Рис. 26, 5 ]. К сожалению, из-за отсутствия данных о размерах этого проникателя он пока не может быть включен в сводную классификацию айры-дашских железных стрел. Близкий по форме наконечник с плоским пером и закругленным острием представлен в сяньбийском наборе железных стрел. Железные плоские наконечники небольшого размера с округлым острием впервые выявлены в составе хуннского набора [Худяков, 1986. С. 33]. Близкий по форме плоский проникатель с закругленным острием представлен в таш-тыкской культуре [Там же. С. 26, 36]. Изредка схожие наконечники встречаются у древних тюрок [Там же. С. 147]. Плоские наконечники с секторным пером и округлым острием бытовали в Забайкалье. Вероятно, в хунно-сяньбийскую эпоху и в раннем Средневековье подобные наконечники изготавливались в процессе поиска формы и не получили достаточно широкого применения.

Кроме стрел, ориентированных на стрельбу по не защищенному доспехами противнику, в арсенале айрыдашских лучников были железные наконечники универсального назначения, которые могли применяться для стрельбы по разным целям – как не защищенным, так и прикрытым металлическим защитным доспехом.

К первой группе можно отнести ударники с линзовидным в сечении пером универсального назначения. Она представлена двумя типами.

Тип 1. Вытянуто-пятиугольные. Включает 2 экземпляра из памятника Улуг-Чолтух. длина пера – 4,5 см, ширина пера – 0,6 см, длина черешка – 6 см. Они с затупленным острием, узким вытянуто-пятиугольным пером и упором. Близкие по форме наконечники найдены в составе набора стрел из могильника Кок-Паш в Восточном Алтае [Бобров и др., 2003. Рис. 8, 21 ; 15, 8 ]. Подобные проникатели не были характерны ни для хуннских, ни для сяньбийских воинов Центральной Азии. В Саяно-Алтае линзовидные в сечении ударники иных форм – с затупленным или закругленным острием, получили достаточно широкое распространение в кокэльской культуре в Туве [Худяков, 1986. С. 71]. Вероятно, они относятся к самостоятельной саяно-алтайской традиции применения универсальных стрел.

Тип 2. Боеголовковые. Включает 1 экземпляр из памятника Улуг-Чолтух. Длина пера – 4 см, ширина пера – 0,6 см, длина черешка – 3,5 см. Наконечник с остроугольным острием, выделенной боеголовкой, удлиненной шейкой с упором. Схожие по конструктивным особенностям наконечники стрел представлены в памятнике Кок-Паш в Восточном Алтае [Бобров и др., 2003. Рис. 8, 24 ]. Близкие по форме проникатели были в составе оружия дистанционного боя кочевников чаатинской культуры в Туве [Худяков, 2005. С. 43]. В комплексах средств ведения дистанционного боя хуннских и сяньбийских воинов подобных форм нет. Отдельные находки универсальных наконечников с линзовидным в сечении пером боеголовковой формы представлены в некоторых культурах хунно-сяньбийской эпохи Саяно-Алтая. Единичные находки близких по сечению и форме наконечников имеются в материалах улуг-хемской культуры в Туве и булан-кобинской культуры Горного Алтая [Худяков, 2005. С. 29, 36].

В пределах первой половины I тыс. н. э. в некоторых культурах Саяно-Алтая, улуг-хемской, кокэльской и чаатинской культурах Тувы, булан-кобинской, кок-пашской культурах, берельском и айрыдашском комплексах Горного Алтая происходило отличное от центрально-азиатских культур, обособленное развитие универсальных и бронебойных стрел с линзовидным и прямоугольным сечением пера, с остроугольным или тупоугольным острием и узким вытянутым пером [Худяков, 1986. С. 71; 2005. С. 30, 32, 36, 43, 45, 47; Тетерин, 2004. С. 47]. В эпоху раннего Средневековья у древних тюрок, енисейских кыргызов, кимаков, байырку получили распространение бронебойные трехгранно-трехлопастные, трехгранные и четырехгранные стрелы, а у уйгуров, куры-кан и шивэй – четырехгранные наконечники [Худяков, 1986. С. 145–146, 171–172, 185– 186].

В эпоху раннего железа, в течение скифской эпохи, несмотря на повсеместное освоение железоделательной технологии, воины пазырыкской культуры Горного Алтая применяли для стрельбы по противникам стрелы с бронзовыми и костяными наконечниками [Суразаков, 1989. С. 54–59; Кочеев, 1999. С. 74–75]. Железные наконечники стрел получили широкое распространение в кочевом мире в Центрально-Азиатском историко-культурном регионе с началом хун-но-сяньбийского времени [Худяков, 1986. С. 31]. Наконечники стрел из железа на территории других районов Южной Сибири получили распространение во II–I вв. до н. э. [Марсадолов, 2002. С. 42]. Вероятно, широкое применение сложносоставных луков и железных трехлопастных стрел кочевниками Тувы, Минусинской котловины и Горного Алтая произошло под влиянием хуннов. Отдельные находки костяных концевых накладок от сложносоставного лука в кургане позднего этапа пазырыкской культуры на памятнике Чоба V (Средняя Катунь) свидетельствуют о влиянии хуннской военнокультурной традиции на развитие оружия дистанционного боя древних номадов Горного Алтая [Кочеев, 1997. С. 151]. В дальнейшем разные формы сложносоставных луков и разнотипные железные наконечники стрел получили развитие в оружейном комплексе булан-кобинской культуры. В составе спектра трехлопастных стрел наряду с удлиненно-треугольными шипастыми наконечниками, которые могут считаться воспроизведением пазырыкской традиции, распространились асимметрично-ромбические, удлиненно-ромбические, удлиненно-треугольные и ярусные наконечники, часть которых имеет округлые отверстия в лопастях и снабжена костяными шариками – свистунками. Данные типы трехлопастных стрел могут восходить к близким по форме хуннским образцам [Худяков, 2005. С. 36; Горбунов, 2006. Рис. 23, 2–11, 14–17, 23, 26–27, 29–30, 33–34]. В то же время в составе булан-ко-бинского набора трехлопастных наконечников представлен тип удлиненно-шестиугольных стрел, которые могут восходить к сянь-бийской военно-культурной традиции. Во второй четверти I тыс. н. э. подобные стрелы получили широкое распространение в кок-пашской культуре и памятниках айры-дашского типа [Бобров и др., 2003. Рис. 6, 2; 16, 6; 26, 2; Худяков, 2005. С. 45, 47; Горбунов, 2006. Рис. 23, 1, 18, 28; 24, 30].

В арсенале хуннских лучников были представлены разнообразные формы железных трехлопастных наконечников стрел, которые были восприняты и получили определенное развитие у кочевников Горного Алтая. В составе айрыдашского комплекса сохранили свое значение удлиненно-ромбические и ярусные наконечники. В наборе сяньбийских стрел таковыми можно считать удлиненно-шестиугольные наконечники. Однако от хуннских стрел айрыдашские наконечники отличаются несколько иными пропорциями. Айрыдашские ярусные стрелы имеют более узкий, вытянутый обособленный боек и широкие лопасти. У них на лопастях имеются довольно крупные округлые отверстия. Некоторые айрыдашские асимметрично-ромбические, удлиненно-ромбические и ярусные стрелы снабжались костяными шариками – свистунками.

Судя по имеющимся материалам, на развитие комплекса железных трехлопастных наконечников стрел кочевников айрыдаш-ского типа оказали определенное влияние некоторые формы из состава хуннского и сяньбийского наборов средств ведения дистанционного боя, заимствованные кочевниками Саяно-Алтая в первой четверти I тыс. Древние номады булан-кобинской культуры могли заимствовать наиболее распространенные формы трехлопастных стрел непосредственно у хуннов либо у носителей улуг-хемской и кокэльской культур Тувы, испытавших сяньбийское влияние. Древние номады, которым принадлежали памятники айрыдашского типа, могли воспринять характерные для них формы трехлопастных и плоских стрел от носителей булан-кобин-ской культуры, либо от существовавших с ними в одно и то же время кок-пашских и берельских кочевников. Универсальные стрелы с линзовидным в сечении пером были известны у сяньбийцев и носителей улуг-хемской культуры Тувы, однако более широкое распространение они получили в культурах второй четверти I тыс. н. э.

Список литературы Железные наконечники стрел из могильника Улуг-Чолтух хунно-сяньбийского времени в Горном Алтае (по материалам раскопок 2005, 2007, 2008 годов)

- Арсланова Ф. Х. Воинские захоронения кимаков в Зевакинском могильнике // Арсланова Ф. Х. Очерки средневековой археологии Верхнего Прииртышья // Материалы и исследования по археологии Казахстана. Астана, 2013. Т. 3. C. 28-92.

- Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Алматы: Жалын баспасы, 1998. Т. 1. 390 с.

- Бобров В. В., Васютин А. С., Васютин С. А. Восточный Алтай в эпоху Великого переселения народов (III-VII века). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. 224 с.

- Вайнштейн С. И., Дьяконова В. П. Памятники в могильнике Кокэль конца I тысячелетия до нашей эры -первых веков нашей эры//Тр. ТКАЭЭ. М.; Л.: Наука, 1966. Т. 2. С. 185-291.

- Вайнштейн С. И. Раскопки могильника Кокэль в 1962 г. (погребения казылганской и сыын-чурекской культур)//Тр. ТКАЭЭ. Л.: Наука, 1970. Т. 3. C. 7-79.

- Гаврилова А. А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. М.; Л.: Наука, 1965. 146 с.

- Горбунов В. В. Военное дело населения Алтая в III-XIV вв. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2006. Ч. 2: Наступательное вооружение (оружие). 232 с.

- Дьяконова В. П. Большие курганы-кладбища на могильнике Кокэль (по результатам раскопок за 1963, 1965 гг.)//Тр. ТКАЭЭ. Л.: Наука, 1970. Т. 3. C. 80-209.

- Елин В. Н., Васютин А. С. Новые материалы предтюркского времени из Восточного Алтая//Проблемы археологии степей Евразии. Кемерово: Изд-во КемГУ, 1984. С. 35-39.

- Елин В. Н. Наконечники стрел из памятников предтюркского времени Восточного Алтая//Археология Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1988. С. 157-168.

- Елин В. Н. Кок-пашский тип археологических памятников предтюркского времени в Горном Алтае//Проблемы изучения древней и средневековой истории Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1990. С. 119-136.

- Илюшин А. М. Опыт типологической классификации наконечников стрел I тысячелетия н. э. из Восточного Алтая//Военное дело древнего и средневекового населения Северной и Центральной Азии. Новосибирск, 1990. C. 31-49.

- Коновалов П. Б. Хунну в Забайкалье (погребальные памятники). Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1976. 221 с.

- Кочеев В. А. Луки горно-алтайских курганов (к вопросу о луках скифского времени Горного Алтая)//Изв. лаборатории археологии. Горно-Алтайск, 1997. № 2. C. 147-152.

- Кочеев В. А. Боевое оружие пазырыкцев//Древности Алтая. Изв. лаборатории археологии. Горно-Алтайск, 1999. № 4. С. 74-82.

- Мамадаков Ю. Т. Новые материалы гунно-сарматского времени в Горном Алтае//Алтай в эпоху камня и металла. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1985. С. 171-191.

- Мамадаков Ю. Т. Ритуальные сооружения булан-кобинской культуры//Археология Горного Алтая. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1994. С. 58-63.

- Мандельштам А. М., Стамбульник Э. У. Гунно-сарматский период на территории Тувы//Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. Археология СССР. М.: Наука, 1992. С. 196-205.

- Марсадолов Л. С. Основные тенденции в изменении форм наконечников стрел на Алтае в конце IX -IV в. до н. э.//Материалы по военной археологии Алтая и сопредельных территорий. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2002. С. 36-43.

- Радлов В. В. Из Сибири. Страницы дневника. М.: Наука, 1989. 749 с. Савинов Д. Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1984. 175 с.

- Соенов В. И., Эбель А. В. Курганы гунно-сарматской эпохи на Верхней Катуни. Горно-Алтайск, 1992. 116 с.

- Соенов В. И. Комплекс вооружения населения Верхней Катуни в гунно-сарматскую эпоху//Снаряжение кочевников Евразии. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2005. С. 52-55.

- Суразаков А. С. Раскопки могильника Айрыдаш I//Археологические открытия 1985 года. М.: Наука, 1987. С. 284-285.

- Суразаков А. С. Горный Алтай и его северные предгорья в эпоху раннего железа. Проблемы хронологии и культурного разграничения. Горно-Алтайск: Горно-Алт. отд-ние Алт. кн. изд-во, 1989. 215 с.

- Суразаков А. С. Памятники Горного Алтая первой половины и середины первого тысячелетия (кудыргинская культура)//Этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий (по данным археологии). Омск: Изд-во ОмГУ, 1992. С. 92-97.

- Тетерин Ю. В. Могильник Дялян -новый памятник предтюркского времени горного Алтая//Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников Южной Сибири. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1991. С. 155-157.

- Тетерин Ю. В. Вооружение кочевников Горного Алтая берельской эпохи//Военное дело народов Сибири и Центральной Азии. Новосибирск, 2004. Вып. 1. С. 37-82.

- Тишкин А. А. Создание периодизационных и культурно-хронологических схем: исторический опыт и современная концепция изучения древних и средневековых народов Алтая. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2007. 356 с.

- Худяков Ю. С. Вооружение средневековых кочевников южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Наука, 1986. 268 с.

- Худяков Ю. С. Вооружение центральноазиатских номадов II-V вв. н. э.//Военное дело номадов Центральной Азии в сяньбийскую эпоху. Новосибирск, 2005. С. 19-55.

- Эбель А. В. Вооружение и военное дело населения Горного Алтая в гунно-сарматскую эпоху: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Барнаул, 1998. 23 с.