Железные наконечники стрел кочевников Тянь-Шаня в монгольское время

Автор: Акматов Кунболот Токтосунович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

Изучаемый комплекс наконечников стрел кочевников Тянь-Шаня монгольского времени состоит из 7 типов плоских и по одному типу прямоугольного, линзовидного и ромбического сечения наконечников. Плоские экземпляры помимо типологического разнообразия демонстрируют и количественное превосходство: преобладают асимметрично-ромбические наконечники. Групповое разнообразие монолитных в сечении проникателей весьма показательно. В их составе, кроме широко известных прямоугольных томаров и линзовидных боеголовковых ударников, представлен неизвестный ранее ромбический эллипсоидный наконечник. Судя по нему и по плоскому секторно-четырехугольному изделию, в монгольское время на Тянь-Шане шла активная технологическая разработка новых видов проникателей. В целом, рассматриваемый комплекс представляет типичный набор наконечников стрел, распространенный практически по всей территории Монгольской империи и государств чингизидов.

Тянь-шань, монгольское время, кочевники, погребения, случайные находки, железные наконечники стрел, древко, ушко

Короткий адрес: https://sciup.org/147219390

IDR: 147219390 | УДК: 903.222

Текст научной статьи Железные наконечники стрел кочевников Тянь-Шаня в монгольское время

Предметы вооружения благодаря своей массовости в памятниках всегда привлекали внимание исследователей. В результате вопросы, связанные с их изучением являются в настоящее время одной из наиболее разработанных тем в археологии. Однако не все регионы и периоды изучены равномерно. К тому же рядовой погребальный инвентарь кочевников Тянь-Шаня монгольского времени ввиду своей стандартности не отражает реальный состав вооружения как в целом и комплекс средств дистанционного боя, прежде всего наконечников стрел, в частности. Все это делает актуальными такие задачи, как полная публикация новых и старых находок не только из погребений, но и случайного происхождения и проведение целенаправленных исследований в данном направлении.

Вооружение кочевников Тянь-Шаня монгольского времени является одной из слабо изученных тем в археологии Кыргызстана. Значительные материалы по данной теме, в том числе и наконечники стрел, полученные в ходе раскопок погребений в 1990-е гг., нашли отражение в диссертационном исследовании К. Ш. Табалдиева [1994] 1, посвященном эволюции погребального обряда средневековых кочевников Внутреннего Тянь-Шаня. Однако сведения о вооружении

∗ Исследование проведено в рамках базовой части государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 2718).

кочевников монгольского времени региона, не будучи основной задачей исследования, в работе по необходимости кратки. В результате изучения могильника монгольского времени в Иссык-Кульской котловине и анализа музейных коллекций и случайных находок за последние годы были получены новые материалы по дистанционному оружию, включая ранее неизвестные типы наконечников стрел. Исходя из сказанного целью публикации является характеристика и систематизация комплекса железных наконечников стрел кочевников Тянь-Шаня монгольского времени.

В эпоху владычества империи Чингиз-хана и чингизидов у кочевников степной зоны Азии наблюдается наиболее полно унифицированный и своеобразный колчанный набор в истории оружия дистанционного боя. В частности, данный феномен нашел отражение практически в абсолютном вытеснении трехлопастных наконечников стрел плоскими и значительным сокращением типов монолитных в сечении (бронебойных и универсальных) проникателей. По мнению многих специалистов, повсеместное распространение плоских наконечников было связано с рядом причин, среди которых, главными являются сравнительная простота их изготовления, изменения в конструкции лука и полномасштабная военная экспансия монгольских племен, для которых плоские наконечники были характерны больше, чем для других народов [Ведерников и др., 1995. С. 82–86; Худяков, 1991. С. 122–124].

Традиционно наконечники стрел являются одной из самых массовых находок в археологических памятниках. Не составляют исключения в этом отношении и курганы кочевников монгольского времени на Тянь-Шане. В настоящей работе учитываются 44 предмета из погребений и 10 – случайного происхождения. Следует отметить, что некоторые экземпляры из числа последних не имеют аналогий в материалах погребального инвентаря кочевников Тянь-Шаня рассматриваемого времени. Археологической практике такая ситуация не чужда, и она может объясняться рядом причин – от специфики погребального обряда до хронологического несоответствия между материалами в рамках археологической культуры или эпохи. Но, как свидетельствуют многочисленные аналогии в материалах других территорий, формы отмеченных находок случайного происхождения весьма типичны для монгольского времени и могут учитываться в данной работе.

Систематизация наконечников стрел проводится в соответствии с методикой, ранее уже апробированной на материалах средневековых кочевников Центральной Азии и Южной Сибири [Худяков, 1991; 1997].

По материалу изготовления все рассматриваемые образцы относятся к классу железных, по способу насада – к отделу черешковых. По сечению пера в составе данного комплекса выделяются 4 группы. В каждой группе по форме пера выделяются типы.

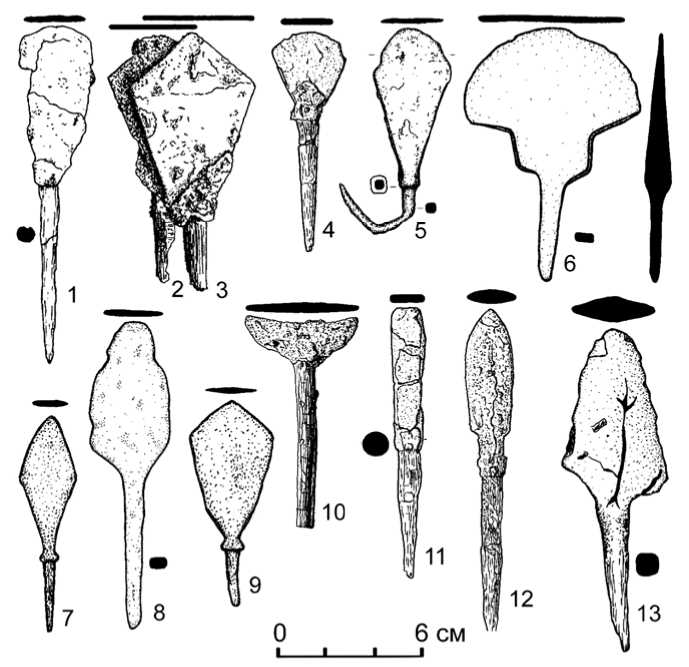

Группа I. Плоские наконечники. Насчитывает 7 типов.

Тип 1. Асимметрично-ромбические. Включает 31 экземпляр из погребений могильников Туура-Суу I, Секи I, II, Сюттуу-Булак, Бешик, Чап, Боз-Адыр. Наконечники с тупоугольным острием, пологими плечиками, упором или без упора (см. рисунок, 1 – 3 ). Длина пера – от 4 до 9 см, ширина – от 2 до 5,5 см, длина черешка – до 7 см. Подобные изделия применялись кочевниками степей Азии с хунно-сяньбийского времени вплоть до этнографической современности (см. [Худяков, 1986. Рис. 6, 2 ; 27, 23 ; 36, 24 ; 64, 34 , 35 ; 1991. Рис. 2, 21 , 33 ; 15, 7 , 8 , 22 ; 26, 17 ; 36, 1 ; 54, 1 , 4 , 10 ; 55, 4 , 5 , 8 ; 56, 1 , 5 , 7 , 8 , 10–12 ; 57, 5 , 7 , 8 ; 58, 3 , 4 , 11 ; 59, 1–3 ; 60, 5 ; 61, 1 ; 1997. Рис. 3, 1–3 , 6 , 10 , 12 , 13 ; 4, 1 , 2 ; 19, 3 , 6 , 7 , 9 ; 27, 1–6 ; 28, 8 , 11 ; 29, 1–3 , 7 , 8 , 10 ; 30, 3 ; 39, 2 , 9 , 10 , 12 , 13 ; 40, 3–6 , 8–10 , 16 , 17 ; 41, 1 , 4–7 , 9 , 10 , 12 ; 50, 13 , 14 ; 51, 4 , 7 ; 55, 4 , 5 ; 61, 11 ; 70, 1–3 , 6 , 7 , 10 , 12 ; 71, 3 , 5 , 9 , 12 , 13 ; 72, 1 , 4 , 9 , 10 ; Бобров и др., 2010. С. 36, 58, 73, 84, 101, 125, 219, 248, 275. Рис. 10] и др.). Особенно широко они распространились в развитом Средневековье практически по всей степной зоне Евразии, став своего рода «визитной карточкой» монголов и монгольской военной экспансии (см. [Федоров-Давыдов, 1966. Рис. 3, 9 ; Медведев, 1966а. Рис. 2, 1 , 2 , 4 , 5 , 7 , 8 , 14 , 15 ; 3, 1–3 , 6 , 8 , 12 ; Иванов, Кригер, 1988. Рис. 8, 25 , 27 ; 9, 9 , 10 ; 10, 12 ; 12, 1 , 15 ; 13, 2 ; Гарустович и др., 1998. Табл. I, 16; IX, 12; XI, 3, 13; XV, 15; XVII, 17; XX, 3; XXII, 3; XXVI, 12, 17, XXVII, 39; Пугаченкова, 1967. Рис. 1; Заднепровский, 1975. Рис. 2, а ] и др.).

Тип 2. Секторные. Включает 7 экземпляров из могильников Туура-Суу I, Секи I,

Железные наконечники стрел:

1 – 3 – группа I, тип 1; 4 – 5 – группа I, тип 2; 6 – группа I, тип 3; 7 – группа I, тип 4; 8 – группа I, тип 5; 9 – группа I, тип 6; 10 – группа I, тип 7; 11 – группа II, тип 1; 12 – группа III, тип 1; 13 – группа IV, тип 1

( 1 , 5 – 9 , 13 – рисунок автора, 2 – 4 , 10 – 12 по: [Табалдиев, 1994. Рис. 186, 1 ; 206, 4 ; 273, 2 , 4 , 5 ])

Сюттуу-Булак, Чап и из числа случайных находок. Наконечники с округлым острием, пологими плечиками, упором или без него (см. рисунок, 4 – 5 ). Длина пера – от 3 до 5 см, ширина – от 3 до 4 см, длина черешка – до 5,5 см. Аналогичные изделия известны по материалам памятников хунну, древних тюрок, байырку в Центральной Азии и Южной Сибири в поздней Древности и раннем Средневековье [Худяков, 1986. Рис. 6, 9 ; 64, 41 ; 1991. Рис. 14, 20 ]. Однако наибольшее распространение они получают с начала II тыс. н. э. с выходом на военно-политическую арену Центральной Азии монголоязычных племен [Худяков, 1991. С. 76–77]. В монгольское время секторные наконечники встречаются практически по всей территории империи Чингиз-хана и чингизидов, начиная от Забайкалья и Монголии на востоке до Восточной Европы на западе (см. [Худяков, 1991. Рис. 54, 3 , 5 , 7 ; 55, 12 ; 56, 2 ; 57, 9 ; 58, 9 ; 1997. Рис. 3, 4 , 11 ; 4, 9 ; 17, 8 ; 28,

10 ; 30, 2 ; 39, 1 , 4 , 7 ; 40, 14 ; 51, 1 , 3 , 5 , 6 ; 72, 2 ; Федоров-Давыдов, 1966. Рис. 3, 9 ; Медведев, 1966а. Рис. 1, 1 , 9 ; 2, 3 , 6 , 9 , 11 , 12 , 16 ; 3, 4 , 5 , 7 , 9 ; Гарустович и др., 1998. Табл. III, 12 ; VI, 12 ; XI, 2 ; Пугаченкова, 1967. Рис. 1] и др.).

Тип 3. Секторно-четырехугольный. Включает 1 экземпляр из состава металлической коллекции, случайно обнаруженной на территории Ошской области Республики Кыргызстан [Акматов, 2014]. Наконечник с округлым острием, покатыми плечиками, лопастным упором и прямоугольным в сечении черешком (см. рисунок, 6). Длина пера – 6,3 см, ширина – 7,5 см, длина черешка – 4,5 см. Точных аналогий в материалах по оружию дистанционного боя средневекового населения как Тянь-Шаня и сопредельных регионов, так и Южной Сибири и Центральной Азии, обнаружить не удалось. Очевидно, секторно-четырехугольные экземпляры типологически связаны с секторными ударниками, т. е. являются одной из их модификаций, не получивших, однако, массового распространения. В связи с этой находкой определенный интерес представляет изделие из городища Хоргой на байкальском острове Ольхон, по своей форме занимающий среднее положение между секторными и секторно-четырехугольными ударниками [Дашибалов, 1995. С. 58. Рис. 18, 13]. Хоргойский экземпляр является подъемным материалом, поэтому датируется достаточно широко – поздним Средневековьем. Учитывая данную находку, а также тот факт, что ранние экземпляры секторных наконечников стали появляться на Тянь-Шане с начала II тыс. н. э., рассматриваемый секторно-четырехугольный предмет следует датировать монгольским временем.

Тип 4. Удлиненно-ромбические. Включает 5 экземпляров из кургана 5 могильника Бел-Саз и из числа случайных находок с окраины городища Бурана и города Чолпон-Ата. Наконечники с остроугольным острием, покатыми плечиками, упором или без него (см. рисунок, 7). Длина пера – от 5,5 до 7 см, ширина – от 2,5 до 3,2 см, длина черешка – до 4 см. Ударники данного типа встречаются в Центральной Азии и Южной Сибири в памятниках хунно-сяньбийского времени и раннего Средневековья [Худяков, 1986. Рис. 6, 3–7; 16, 4; 27, 13; 36, 25; 64, 42; 84; 1991. Рис. 2, 22; 15, 19, 21; 26, 15]. В развитом Средневековье удлиненно-ромбические наконечники применяются киданями, монголами, кыпчаками, караханидами на Тянь-Шане и кочевыми племенами Алтая и Золотой Орды [Худяков, 1991. Рис. 36, 15; 57, 1; 1997. Рис. 40, 15; 70, 5, 13, 14; Акма-тов, 2014. Рис. 5; Федоров-Давыдов, 1966. Рис. 3, 9; Гарустович и др., 1998. Табл. I, 22]. Находка только одного экземпляра из погребения позволяет нам предположить, что наконечники данного типа не были так широко распространены, как, например, асимметрично-ромбические или секторные. Вполне возможно, что случайные удлиненно-ромбические по форме находки в рассматриваемом комплексе относятся к более раннему времени. Впрочем, киданьский и найманский (т. е. первые монголоязычные «незваные гости» на Тянь-Шане в предшествующее монгольскому нашествию время) комплексы в материалах городищ и могильников Тянь-Шаня еще не выделены. Единственная случайная находка наконечника удлиненно-ромбического типа, предположительно датированная караханидским временем, имеет иные пропорции, не характерные для монгольского времени [Акматов, 2014. Рис. 4].

Тип 5. Эллипсоидные. Включает 1 экземпляр из состава названной коллекции. Наконечник с эллипсоидным острием, покатыми плечиками и длинным, прямоугольным в сечении, черешком (см. рисунок, 8 ). Длина пера – 6 см, ширина – 3,2 см, длина черешка – 6,5 см. Данный тип известен по памятникам тесинцев на Енисее в хунно-сяньбийское время, кимаков и курыкан в раннем Средневековье [Худяков, 1986. Рис. 16, 3 ; 82, 20 ; 1991. Рис. 2, 32 ]. В развитом Средневековье эллипсоидные наконечники встречаются в памятниках ундугунской культуры, киданей и монголов в Центральной Азии [Худяков, 1991. Рис. 36, 19 ; 54, 9 ; 1997. Рис. 60, 2–4 ]. Вероятно, распространение оружия данного типа на запад следует связать с военной экспансией монголоязычных племен. Ввиду случайного происхождения нашего экземпляра сложно определить более точную его датировку. Однако, судя по характерной пропорции, его логичнее отнести к монгольскому времени.

Тип 6. Пентаграммные. Включает 2 экземпляра случайного происхождения из котловины Иссык-Куль и Кара-Куджурской долины. Наконечники с тупоугольным острием, пологими сторонами, покатыми плечиками, упором (см. рисунок, 9 ). Длина пера – 6,4 и 12 см, ширина –3,6 и 6,5 см соответственно, длина черешка – 7,8 см. Характерная для Центральной Азии форма пера развитого Средневековья встречена в памятниках монголов, ундугунской и усть-талькинской культур в Байкальском регионе [Худяков, 1991. Рис. 58, 2 ; 1997. Рис. 61, 10 ; Николаев, 2004. Рис. 15, 6 ; 17, 3 ; 29, 5 ; 94, 4 ; 100, 4 ; 121, 1–3 ]. Отдельные экземпляры известны из числа случайных находок в Минусинской котловине и из памятника Бийке в Горном Алтае [Губайдуллин, Измайлов, 1990. Рис. V, 8; VI, 3, 6; Тишкин, Горбунов, 2005. Рис. 17, 2 ].

Тип 7. Полулунный. Включает 1 экземпляр из кургана 3 могильника Туура-Суу I. Наконечник с вогнутым острием и округлыми плечиками (см. рисунок, 10). Длина пера – 2 см, ширина – 6 см, длина черешка – 8 см. Типологически близкие изделия происходят из памятников монгольского вре- мени в Монголии, Минусинской котловине, Барабе, Казахстане, на Алтае, Южном Урале [Медведев, 1966а. Рис. 1, 10, 12; Худяков, 1997. Рис. 50, 2; 71, 4; Максимова, 1965. Табл. III, 10; Молодин, Соловьев, 2004. Табл. II, 10, 16; Горбунов, 2006. Рис. 36, 28; Иванов, Кригер, 1988. Рис. 1, 5]. Однако в отличие от них наш экземпляр имеет приземистое и широкое перо. Наиболее близкие аналогии мы находим в материалах городища Новгород и в кургане у дер. Вороной в Восточной Европе, датированные концом XIII – началом XIV в. [Медведев, 1966б. С. 72. Табл. 18, 19], т. е. временем, когда восточноевропейские города испытывали разорительные налеты монгольских отрядов.

Группа II. Прямоугольные, 1 тип.

Томары. Включает 2 экземпляра из кургана 1 могильника Чап. Наконечники с тупым острием и постепенно сужающимися сторонами (см. рисунок, 11 ). Длина пера – 6 и 7 см, ширина – 1,5 см, длина черешка – 6 см. Наиболее ранние образцы данного типа встречаются у монголоязычных племен раннего Средневековья в Центральной Азии [Худяков, 1991. С. 35–36, 56]. Их распространение на запад связывается с военной экспансией киданей и монголов [Худяков, 1991. С. 75, 116; 1997. С. 34, 81, 110, 127; Акматов, 2014. Рис. 5]. В рассматриваемое время прямоугольные томары были в употреблении у монголов, кыштымов, центрально-азиатских уйгуров, восточных кыпчаков [Худяков, 1991. Рис. 62, 10 ; 1997. Рис. 18, 2– 4 ; 20, 4 ; 50, 1 ; 72, 5 , 7 ; Николаев, 2004. Рис. 52, 7 , 8 ; 67, 4–6 ; 68, 10–12 ; 84, 4 ; 116, 20–22 ; Горбунов, 2006. Рис. 34, 17 ].

Группа III. Линзовидные, 1 тип.

Боеголовковые. Включает 3 экземпляра из кургана 1 могильника Чап. Наконечники с остроугольным острием, выделенной боевой головкой, короткой шейкой (см. рисунок, 12). Длина пера – от 4,5 до 5 см, ширина – 2,2 см, длина черешка – 6,5 см. В рассматриваемое время типологически близкие изделия встречаются у монголов, центрально-азиатских уйгуров, в кочевнических памятниках Кузнецкой котловины и Алтая [Медведев, 1966а. Рис. 1, 15–17; Худяков, 1991. Рис. 62, 6; 1997. Рис. 50, 8, 15; Илюшин, 1999. Рис. 52, 1; Горбунов, 2006. Рис. 35, 10;]. Следует отметить, что в материалах монгольского времени боеголовко-вые формы чаще всего встречаются в группе плоских наконечников [Худяков, 1991. Рис. 55, 2, 7; 1997. Рис. 3, 7, 15; 4, 7; 17, 6, 7, 9; 19, 4; 20, 2, 3, 5–7; 28, 1–7; 29, 6, 11; 39, 6, 8, 11, 14–16; 50, 3, 9; 60, 2, 3; Молодин, Соловьев, 2004. Табл. I, 6, 7; Горбунов, 2006. Рис. 34, 9, 11, 13, 19, 20].

Группа IV. Ромбические, 1 тип.

Эллипсоидные. Включает 1 экземпляр из кургана 8 могильника Боз-Адыр. Наконечник с эллипсоидным острием, покатыми плечиками (см. рисунок, 13 ). Длина пера – 6,7 см, ширина – 4,2 см, длина черешка – 6,2 см. Точные аналогии нам неизвестны, однако в раннем и развитом Средневековье плоские эллипсоидные изделия были характерны для монголоязычных народов Центральной Азии [Худяков, 1991. Рис. 36, 19 ; 54, 9 ; 1997. Рис. 60, 2–4 ], откуда они и проникли на Тянь-Шань. В рассматриваемое время образцы с ромбическим сечением известны у киданей, монголов, енисейских кыргызов и кыштымов [Худяков, 1997. С. 12–13, 34]. Вполне возможно, что бозадырская находка представляет собой тип наконечника, сложившийся на Тянь-Шане путем переноса эллипсоидной формы пера на ромбическое сечение. Это могло произойти в монгольское время.

Итак, комплекс наконечников стрел кочевых племен Тянь-Шаня в монгольское время состоит из 7 типов плоских и по одному типу прямоугольного, линзовидного и ромбического сечения проникателей. Отметим, что из группы плоских наконечников три типа (секторно-четырехугольный, пен-таграммный, эллипсоидный) случайного происхождения и не находят аналогий в погребениях Тянь-Шаня, однако они настолько характерны, что датировка их монгольским временем не вызывает особого сомнения. Поэтому они тоже учитываются при анализе всего комплекса.

Плоские экземпляры, помимо типологического разнообразия, демонстрируют и количественное превосходство: преобладают асимметрично-ромбические (31 ед.), затем секторные (8 ед.) и удлиненно-ромбические (5 ед.). Остальные типы представлены одним или двумя экземплярами. Их преобладание в рассматриваемой группе находок может свидетельствовать о стрельбе в незащищенных панцирем противников. Интересно, что в настоящем комплексе асимметрично-ромбические наконечники почти поровну содержат как более массивные, так и более узкие длинные экземпляры. Если первые были предназначены для нанесения широкой кровоточащей раны, то вторые – для проникания на большую глубину. В этой связи следует упомянуть сообщение Марко Поло о том, что у монгольских воинов «заведено, чтобы каждый воин в сражении имел шестьдесят стрел, тридцать маленьких – метать, и тридцать больших, с железными широкими наконечниками: их они бросают вблизи, в лицо, в руки, перерезывают им тетивы…» [Книга Марко Поло, 1955. С. 212]. При наличии сильного лука во время массированного обстрела крупные плоские ударники вполне могли эффективно использоваться и против защищенных панцирем противников.

Несмотря на малочисленность, групповое разнообразие монолитных в сечении (бронебойных и универсальных) наконечников весьма показательно. В их составе, кроме широко известных прямоугольных томаров и линзовидных боеголовковых ударников, представлен, неизвестный ранее ромбический эллипсоидный экземпляр. Судя по нему и по плоскому секторно-четырехугольному изделию, в монгольское время на Тянь-Шане шла активная технологическая разработка новых видов проника-телей, по-видимому, ориентированных, в основном, против защищенного панцирем противника. Не лишним будет упомянуть и тот факт, что в караханидское время на Тянь-Шане существовал весьма развитый набор бронебойных наконечников стрел, что было обусловлено ведением войны против хорошо защищенных войск оседло-земледельческих народов.

Очевидно, рассматриваемый комплекс далеко не полон, о чем, собственно, и свидетельствуют случайные находки, не имеющие соответствий в погребениях. Однако уже и эти данные позволяют говорить о том, что колчанный набор кочевников Тянь-Шаня был адекватным для своего времени, т. е. соответствовал общим азиатским тенденциям развития ручного метательного оружия и даже включал неизвестные на других территориях типы наконечников. В целом, рассматриваемый комплекс представляет «стандартный» набор наконечников стрел, распространенный практически по всей территории Монгольской империи и государств чингизидов. По групповому и типологическому составу наибольшее соответст- вие он находит у монгольского комплекса наконечников стрел, хотя последний выглядит намного богаче [Худяков, 1991. С. 104– 117].

Как правило, в погребениях крайне редко сохраняются древки стрел, поэтому в литературе мало данных об их длине и формах, ушках, которые могут предоставить интересные сведения о способах натягивания тетивы. По поводу длины древка, вероятно, следует согласиться с мнением о том, что она была индивидуальна в зависимости от длины и типа лука, а также от физической силы и антропологических данных лучника. В частности, об этом свидетельствуют восточные авторы самых древних сохранившихся до наших дней трактатов по лучной стрельбе. По их мнению, длина стрелы должна соответствовать длине максимального натяжения тетивы, т. е. расстоянию между полно натянутой тетивой и древком лука [Arab Archery…, 1945; Saracen Archery…, 1970. P. 27].

Из погребений Тянь-Шаня известны два фрагмента древков стрел, сохранившиеся до наших дней. Они имеют округлую в сечении форму и слегка расширенный конец, образующий ушко с U-образной выемкой для тетивы [Табалдиев, 1994. Рис. 180, 8 ; 206, 9 ]. По мнению американского исследователя Э. С. Морза, написавшего еще в конце XIX в. интересный труд о способах натягивания тетивы, расширенный конец древка, образующий ушко, свидетельствует о том, что при лучной стрельбе подобными стрелами использовался так называемый «примитивный» способ (тетива захватывается прямым большим и согнутым указательным пальцами) [Morse, 1885. P. 6]. Однако вряд ли физически возможно было названным слабым способом натянуть такой мощный лук, как лук монгольского типа. Археологические и этнографические источники свидетельствуют о том, что главным методом натягивания тетивы у монголов, был самый сильный – «монгольский» (при помощи согнутого большого пальца) 1. Интересно, что в упомянутом арабском трактате приводится сообщение о том, что «некоторые лучники имеют привычку делать крестовидную зарубку на своих стрелах, с тем чтобы обеспечить необходимую скорострельность»

(перевод наш. – А. К. ) [Arab Archery…, 1945]. Однако в трактате речь идет о «нерадивых» лучниках, которые стреляют медленно. Средневековые монгольские воины с детских лет приучались к верховой езде и обращению с луком, и такой прием для повышения эффективности стрельбы им не требовался.

Список литературы Железные наконечники стрел кочевников Тянь-Шаня в монгольское время

- Акматов К. Т. Новая коллекция железных наконечников стрел в государственном историческом музее Кыргызской Республики // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 3: Археология и этнография. С. 209-217.

- Бобров Л. А., Борисенко А. Ю., Худяков Ю. С. Взаимодействие тюркских и монгольских народов с русскими в позднее Средневековье и Новое время: Учеб. пособие. Новосибирск, 2010. 288 с.

- Ведерников Ю. А., Худяков Ю. С., Омелаев А. И. Баллистика. От стрел до ракет. Новосибирск, 1995. 236 с.

- Гарустович Г. Н., Ракушин А. И., Ями-нов А. Ф. Средневековые кочевники Поволжья (конца IX - начала XV века). Уфа: Гилем, 1998. 336 с.

- Горбунов В. В. Военное дело населения Алтая в III-XIV вв. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2006. Ч. 2: Наступательное вооружение (оружие). 232 с.

- Губайдуллин A. M., Измайлов И. Л. Коллекция железных наконечников стрел из Хакасско-Минусинской котловины музея археологии Казанского университета // Военное дело древнего и средневекового населения Северной и Центральной Азии. Новосибирск, 1990. С. 106-120.

- Дашибалов Б. Б. Археологические памятники курыкан и хори. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1995. 191 с.

- Заднепровский Ю. А. Кочевническое погребение XIII-XIV вв. в Фергане // СА. 1975. № 4. С. 276-280.

- Иванов В. А., Кригер В. А. Курганы кыпчакского времени на Южном Урале (XII- XIV вв.). М.: Наука, 1988. 92 с.

- Илюшин А. М. Население Кузнецкой котловины в эпоху развитого средневековья (по материалам раскопок курганного могильника Торопово-1). Кемерово: Изд-во КузГТУ, 1999. 208 с.

- Книга Марко Поло. М.: Гос. изд-во географ. лит., 1955. 376 с.

- Максимова А. Г. Погребение воина XIV века // Вестн. АН КазССР. Алма-Ата: Издво АН КазССР. 1965. № 6. С. 85-91.

- Медведев А. Ф. Татаро-монгольские наконечники стрел в Восточной Европе // СА. 1966а. № 2. С. 50-60.

- Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие. Лук и стрелы, самострел VIII-XIV вв. // САИ. 1966б. Вып. Е1-36. 182 с.

- Молодин В. И., Соловьев А. И. Памятник Сопка-2 на реке Оми. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. Т. 2: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексовэпохи Средневековья. 184 с.

- Николаев В. С. Погребальные комплексы кочевников юга Средней Сибири в XII-XIV веках: усть-талькинская культура. Владивосток; Иркутск: Изд-во Ин-та географии СО РАН, 2004. 306 с.

- Пугаченкова Г. А. Погребение монгольского времени в Халчаяне // СА. 1967. № 2. С. 252-258.

- Табалдиев К. Ш. Эволюция погребального обряда кочевников Внутреннего Тянь-Шаня в средние века: Дис. …канд. ист. наук. Приложение к диссертации. Бишкек, 1994. 349 с.

- Табалдиев К., Солтобаев О. Предметы вооружения из погребений Центрального Тянь-Шаня (I половина II тысячелетия н. э.) // Военное дело и средневековая археология Центральной Азии. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1995. С. 108-124.

- Тишкин А. А., Горбунов В. В. Комплекс археологических памятников в долине р. Бийки (Горный Алтай). Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2005. 200 с.

- Федоров-Давыдов Г. А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов: Археологические памятники. М.: Изд-во МГУ, 1966. 274 с.

- Худяков Ю. С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Наука, 1986. 269 с.

- Худяков Ю. С. Вооружение центрально-азиатских кочевников в эпоху раннего и развитого Средневековья. Новосибирск: Наука, 1991. 190 с.

- Худяков Ю. С. Вооружение кочевников Южной Сибири и Центральной Азии в эпоху развитого Средневековья. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. 160 с.

- Arab Archery. An Arabic manuscript of about A. D. 1500 «Book on the Excellence of the Bow and Arrow» and the Description thereof. Translated by N. A. Faris, R. P. Elmer, 1945. URL: http://www.archerylibrary.com/ books/faris-elmer/arab-archery/ (дата обращения 12.12.2014).

- Morse E. S. Ancient and modern methods of arrow-release // Bulletin of the Essex Institute. 1885. Vol. 17. 58 p.

- Saracen Archery: An English version and exposition of a Mameluke work on archery (ca. A. D. 1368). With introduction, glossary, and illustrations by J. D. Latham, W. F. Paterson. London: The Holland Press, 1970. 219 p.