Железный меч из Южной Сибири в собрании Минусинского краеведческого музея

Автор: Худяков Юлий Сергеевич, Борисенко Алиса Юльевна, Акматов Кунболот Токтосунович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Исследуется железный меч, который был случайно обнаружен в начале ХХ в. в окрестностях с. Курагино на территории Минусинской котловины. В настоящее время он хранится в Минусинском краеведческом музее. Является редкой находкой для данной территории. В этой связи нами прослежены наиболее значимые события и результаты, достигнутые в ходе изучения древних и средневековых мечей на территории Южной Сибири и Центральной Азии. У экземпляра из с. Курагино выделены существенные для определения типологической принадлежности формальные признаки. Предмет отнесен к самостоятельному, отдельному типу железных мечей. Он обладает длинным, прямым двулезвийным клинком и съемным, плавно изогнутым в сторону клинка перекрестием, прямым череном рукояти. В статье высказаны некоторые соображения, позволяющие судить о возможности использования этого железного меча енисейскими кыргызами. Предлагается датировка изделия, охватывающая третью четверть I тыс. н. э.

Южная сибирь, минусинская котловина, енисейские кыргызы, железный меч, клинок, перекрестие

Короткий адрес: https://sciup.org/147220119

IDR: 147220119 | УДК: 903.2 | DOI: 10.25205/1818-7919-2019-18-5-99-105

Текст научной статьи Железный меч из Южной Сибири в собрании Минусинского краеведческого музея

В процессе исторического развития рубяще-колющего длинноклинкового оружия в составе оружейных комплексов некоторых древних и средневековых этносов, обитавших на территории горных и степных районов Южной Сибири и сопредельного региона Центральной Азии, присутствовали и железные мечи. Целью настоящей статьи является введение в научный оборот не публиковавшейся ранее редкой находки железного меча из собрания археологических находок Минусинского краеведческого музея им. Н. М. Мартьянова. Для реализации заявленной цели было необходимо решить следующие научные задачи: выявить основные результаты, которые были достигнуты в ходе предшествующих исследований подобных предметов в пределах изучаемого Южно-Сибирского региона и сопредельных территорий степного пояса Евразии, выявить характерные формальные особенности этого меча, а также определить его типологическую принадлежность и высказать соображения о хронологии бытования изучаемой находки.

Результаты исследований и обсуждение

В предшествующие годы специалисты по истории древнего и средневекового вооружения и военного искусства народов Степного пояса Евразии и сопредельных стран Востока неоднократно обращались к изучению железных мечей, т. е. оружия с длинными прямыми двулезвийными клинками. Согласно определению, предложенному М. В. Гореликом, использование мечей в качестве длинноклинкового оружия во многом зависело от длины клинка. В отличие от мечей, имевшихся в арсенале у воинов, воевавших в пешем строю, а также от универсального клинкового оружия, на вооружении у некоторых конных воинов были мечи с наибольшей длиной клинка – по мнению этого исследователя, она должна была превышать 90 см. Такие мечи могли использоваться конницей [Горелик, 1993. С. 27–28]. По мнению М. В. Горелика, впервые на территории степного пояса Евразии они появились на вооружении у некоторых скифских этносов, включая и население Южной Сибири, с рубежа позднего бронзового и начала раннего железного века, т е. в начале I тыс. до н. э. [Там же. С. 27–30. Табл. XV, 1 , 2 ].

В течение предшествующих десятилетий на территории Средней Азии подобный предмет был обнаружен в составе инвентаря на памятнике Южный Тагискен в Приаралье [Итина, 1992. С. 42]. Еще одна находка, хотя и недостаточно хорошей сохранности, происходит с ме- ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2019. Т. 18, № 5: Археология и этнография

Vestnik NSU. Series: History and Philology, 2019, vol. 18, no. 5: Archaeology and Ethnography стонахождения Чирик-Рабат в долине Сырдарьи. Меч датирован исследователями в пределах скифского времени, в течение хронологического периода, охватывающего V–IV вв. до н. э. [Вайнберг, Левина, 1992. С. 59; Табл. 9, 1].

Железный меч с длинным прямым двулезвийным клинком, уплощенным перекрестием и двукольчатым бабочковидным навершием скифского времени, найденный на территории степного Алтая, был изучен, проанализирован, отнесен к отдельному, самостоятельному типу длинноклинкового оружия и датирован одним из авторов настоящей статьи в 2017 г.

В результате многолетних исследований А. М. Хазанов пришел к выводу, согласно которому у савроматских и сарматских воинов были на вооружении мечи с уплощенной формой перекрестия и кольцевым навершием [2008. С. 26–27, 36].

Довольно представительная в количественном отношении группа находок клинкового оружия – мечей (включая экземпляры с длинными двулезвийными клинками) и кинжалов скифского и сарматского времени, была проанализирована и введена в научный оборот Г. Е. Ивановым. Такие количественные показатели могут означать факт более широкого, чем ранее, применения длинноклинкового оружия на территории Средней Азии во II в. до н. э. [1987. С. 15–18, 20, 34–39; 2008. С. 34–39].

В археологических памятниках первой половины и середины I тыс. н. э., расположенных на территории равнинной части Алтая и сопредельных районов Западной Сибири, мечи с прямыми обоюдоострыми клинками выделены в составе инвентарных комплексов памятников одинцовского типа верхнеобской культуры, изученных М. П. Грязновым в Верхнем Приобье [1956. С. 100, 103, 111].

В монографическом исследовании по истории оружия древних и средневековых этносов, обитавших на территории горной и равнинной частей Алтая, В. В. Горбуновым прослежено наличие мечей с длинными прямыми двулезвийными клинками в составе предметных комплексов культур хунно-сяньбийского и древнетюркского времени [2006. С. 58–60; Рис. 48, 1 ; 49, 1 – 3 ; 50, 3 ; 51]. По его мнению, подобные мечи были достаточно широко распространены на данной территории в обозначенное время [Там же. С. 62].

Некоторая часть железных мечей с крестообразными и челночными перекрестиями или без таковых из собраний музеев Южной Сибири была исследована и типологически определена одним из авторов настоящей статьи в качестве рубяще-колющего оружия енисейских кыргызов VI–IX вв. н. э. [Худяков, 1980. С. 29, 32–33].

В целом, как можно видеть, степень изученности данной категории оружия ближнего боя, использовавшегося населением Евразии, достаточно высока, что позволяет относительно достоверно и объективно проводить сравнительно-исторический анализ новых находок.

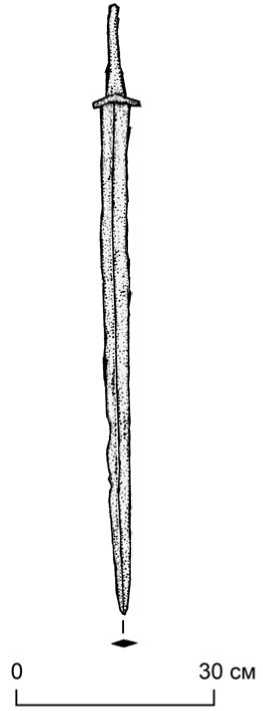

В коллекции разнообразных древних и средневековых железных предметов вооружения, хранящихся в собрании Минусинского краеведческого музея, находится представительный набор образцов длинноклинкового оружия, среди которых имеются железные мечи, палаши и сабли, найденные в разное время на территории Южной Сибири. Один хорошо сохранившийся железный меч, по имеющимся сведениям, сохранившимся в музейной коллекционной описи, был случайно обнаружен в 1907 г. в окрестностях с. Курагино в Минусинской котловине (см. рисунок). Со времени обнаружения и вплоть до современности он хранился в составе коллекции длинноклинкового оружия в фондах музея.

Исследуемое изделие имеет остроугольное острие, длинный прямой обоюдоострый, уплощенно-ромбический в сечении цельнокованый железный клинок с выступающими с обеих его широких сторон пологими ребрами, расположенными по вертикальной оси, и уплощенным череном для крепления рукояти. Меч снабжен несколько расширенным в сторону рукояти, плавно изогнутым съемным железным перекрестием с закругленными окончаниями. Вероятно, рукоять имела деревянную обкладку. На лезвиях клинка имеются отдельные небольшие выемки. Скорее всего, это следы механических повреждений, оставшихся вследствие боевой эксплуатации. Длина клинка составляет 81 см, его максимальная ширина – 6 см, высота черена рукояти – 15,8 см.

Железный меч из окрестностей с. Ку-рагино (Минусинский краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова)

An Iron Sword from the vicinity of Ku-ragino village (Minusinsk Museum of

Local History by N. M. Martyanov)

Наиболее схожие по некоторым своим конструктивным особенностям мечи с длинными обоюдоострыми прямыми клинками представлены в составе сопроводительного инвентаря некоторых археологических памятников, относящихся к культуре тюркских этносов раннего Средневековья, проживавших на территории Горного Алтая [Горбунов, 2006. Рис. 50, 3 ]. Такие же изделия были на вооружении у раннесредневековых древнетюркских и восточных кыпчакских воинов в пределах равнинной части Алтая [Там же. С. 61–63].

Судя по ранее исследованным экземплярам, близким по формальным признакам, и исходя из комплекса мнений перечисленных выше авторов, в первую очередь В. В. Горбунова, данная находка, сделанная в пределах северной части Минусинской котловины, вероятнее всего, может относиться к оружейному комплексу культуры енисейских кыргы-зов и датироваться ранним Средневековьем. Такие мечи были на вооружении у населения региона в течение нескольких столетий в середине и третьей четверти I тыс. н. э. [Худяков, 1980. С. 33]. По результатам проведенных ранее исследований длинноклинкового двулезвийного оружия было выяснено, что ко времени завершения этапа раннего Средневековья использование железных мечей кыргызами существенно сократилось [Там же. С. 33]. В последующем большее распространение у них получили иные виды длинноклинкового железного оружия, в том числе палаши с длинными прямыми однолезвийными полосами и сабли с плавно изогнутыми однолезвийными клинками [Там же. С. 34–50]. Появление и распространение таких палашей и сабель существенно расширило для их обладателей возможности противостояния противнику в условиях ведения ближнего боя.

Заключение

Исследованный нами меч из окрестностей с. Курагино служит определенным подтверждением в пользу мнения, что данный вид рубяще-колющего длинноклинкового оружия бытовал у енисейских кыргызов в течение исторического периода, охватывающего VI – начало IX в., когда они проживали исключительно на территории Минусинской котловины и были вынуждены противостоять с оружием в руках войскам центрально-азиатских кочевников: древних тюрок Первого Тюркского каганата, восточных тюрок, телесцев и уйгуров. Этот исторический период получил свое наименование по названию одного из кыргызских могильников данного времени – «Чаа-тас», что означает «камень войны». За ним следовала эпоха «Кыргызского Великодержавия», во время которой войска енисейских кыргызов одержали решающие победы над уйгурами и союзными с ними телесскими кочевыми племенами, после чего на сравнительно непродолжительный исторический период подчинили себе боль- шую часть тюркоязычных этносов, населявших степные пространства Центральной Азии [Бартольд, 1963. С. 489]. Таким образом, в раннем Средневековье в районах расселения енисейских кыргызов происходили весьма значимые исторические процессы, способствовавшие поддержанию высокого уровня развития их вооружения и военного искусства. В этот исторический период на вооружении у кыргызских воинов сохранялись некоторые виды оружия, которые могли быть унаследованы от предшественников более ранней хунно-сяньбийской эпохи. В их числе были и железные мечи с длинными прямыми двулезвийными клинками. К сожалению, вероятная верхняя граница бытования данного оружия, исходя из состояния источников, пока не устанавливается. Лишь по нескольким находкам из археологических памятников позднего Средневековья можно осторожно предположить, что оно могло быть в употреблении даже в это время. Однако данная проблематика является темой самостоятельного исследования.

Received

18.03.2019

Список литературы Железный меч из Южной Сибири в собрании Минусинского краеведческого музея

- Бартольд В. В. Киргизы. Исторический очерк // Бартольд В. В. Соч. М.: Изд-во Вост. лит., 1963. Т. 2, ч. 1. С. 471-543.

- Вайнберг Б. И., Левина Л. М. Чирикрабатская культура в низовьях Сырдарьи // Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. Археология СССР. М.: Наука, 1992. С. 47-61.

- Горбунов В. В. Военное дело населения Алтая в III-XIV вв. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2006. Ч. 2: Наступательное вооружение (оружие). 232 с.

- Горелик М. В. Оружие древнего Востока (IV тысячелетие - IV в. до н. э.). М.: Наука, Вост. лит., 1993. 349 с.

- Грязнов М. П. История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка // Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. № 48. 227 с.

- Иванов Г. Е. Вооружение племен лесостепного Алтая в раннем железном веке // Военное дело древнего населения Северной Азии. Новосибирск: Наука, 1987. С. 6-27.

- Иванов С. С. Железные всаднические мечи Центральной Азии // Материалы и исследования по археологии Кыргызстана. Бишкек: Илим, 2008. Вып. 3. С. 34-40.

- Итина М. А. Ранние саки Приаралья // Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. Археология СССР. М.: Наука, 1992. С. 31-47.

- Хазанов А. М. Избранные научные труды. Очерки военного дела сарматов. СПб.: Изд-во филол. фак. СПбГУ, 2008. 294 с.

- Худяков Ю. С. Вооружение енисейских кыргызов VI-XII вв. Новосибирск: Наука, 1980. 176 с.