Женская трудовая миграция как основной фактор прекаризации и нестабильности труда

Автор: Богатырева М.Р., Нафикова Г.З.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Демографические проблемы качества жизни

Статья в выпуске: 1 (195), 2015 года.

Бесплатный доступ

Объект исследования - женская трудовая миграция. Предмет исследования - женская трудовая миграция как фактор прекаризации и нестабильности труда. Содержание статьи. В данной статье рассматриваются вопросы женской трудовой миграции, ее мотивы и влияние на демографическое и социально-экономическое развитие государства и общества. Последнее время именно женская трудовая миграция получает все большее распространение в миграционных процессах. Эмпирической и информационной базой исследования послужили: данные Istat - национального института статистики Италии; результаты авторского социологического исследования, проведенного в Италии в мае - августе 2014 г. среди русскоговорящих трудовых женщин-мигрантов из России, Украины и Молдавии. Основные теоретические и эмпирические положения статьи. Одной из основных причин женской трудовой миграции является прекаризация, которая в настоящее время приобретает масштабный характер.

Труд, трудовая миграция, женщина-мигрант, прекаризация, занятость, безработица

Короткий адрес: https://sciup.org/143182077

IDR: 143182077

Текст научной статьи Женская трудовая миграция как основной фактор прекаризации и нестабильности труда

Процессы, происходящие в современном социокультурном пространстве, являются важнейшим элементом изменений в социальной, экономической и культурной сферах общества. Миграционный процесс неоднозначно оказывает влияние на видоизменение пространственных социальных взаимоотношений [16–19].

Object of the Study. Female labour migration.

Subject of Investigation. Female labour migration as a factor of pre-carization and labour instability.

Contents of the Article. This article discusses the issues of female labour migration, its motives and the impact on demographic and socioeconomic development of the state and society. It’s women’s labour migration that has been becoming more common in migration processes.

Empirical Information Base and Research: The data of the Istat (National Institute of Statistics of Italy), the results of the author’s sociological study conducted in Italy between May and August 2014 among Russian-speaking labour migrant women from Russia, Ukraine and Moldova.

Main Theoretical and Empirical Aspects of the Article. One of the main causes of female labour migration is precarization, which has continually gained in scale nowadays.

Purpose. Studying of the problems of female labour migration as the main factor of precarization and labour instability.

Objectives: a) to analyze the concept of «precarisation» and learn the basic criteria for determining the relation of a particular group or individual to precariat; b) to investigate the socioeconomic and sociodemographic situation of Russian-speaking labour migrant women in Italy, to study their situation in the sphere of protection of labour and social rights

Сегодня трудовая миграция выступает одним из важных факторов, влияющих на современную жизнь общества [Коулман, 2014, 22, с. 69–82]. Государственная политика в области содействия занятости населения своей целью имеет рациональное размещение производительных сил, стимулирование мобильности трудовых ресурсов с учетом состояния рынка труда и его перспективных потребностей [Богатырева, 2013, 2, с. 116].

Под влиянием глобализации в мире увеличилось число форм миграции [Богатырева, 2013, 3, с. 172]. Все эти формы не должны рассматриваться обособленно, поскольку одна форма может преобразоваться в другую в зависимости от конкретных мотивов и условий [Bogatyreva, 2014, 4, с. 1557].

Последнее время широкое распространение в миграционных процессах получила женская трудовая миграция [Ионцев, Прохорова, 2014, 23, с. 83–91].

Международная женская миграция является неотъемлемой частью современной мировой экономики [Красинец, Шевцова, 2014, 24, с. 92–99]. Данные ООН подтверждают, что, действительно, доля женщин-мигрантов в общей численности международных мигрантов составляет 49% [Щербакова, 2012, 12]. Причем наибольший процент стран, принимающих женщин-мигрантов, зафиксирован в Великобритании (53,5%) и Италии (53,1%), основная доля которых приходится на возраст от 35 до 39 лет — 13,4% от общего числа мигрантов.

Концептуальный подход

С целью изучения уровня и качества жизни женщин-мигрантов авторами в июне — августе 2014 г. было проведено социологическое исследование, в котором респондентами выступили женщины-мигранты Италии. Уровень и качество жизни мигрантов во многом определяются тем, в какой сфере они трудятся, какова степень участия личной ответственности работодателя в организации условий работы и быта мигрантов [Богатырева, 2014, 6, с. 110].

Данные проведенного исследования свидетельствуют о том, что женская трудовая миграция — явление прекарное, а сами женщины-мигранты по своему уровню доходов, видам занятости и другим социально-трудовым экономическим и социально-психологическим показаниям являются самым незащищенным и уязвимым слоем общества от всех экономических потрясений и пре-кариата [Яковлев, 2014, 28].

Понятие «прекариат» получило широкое распространение в мире благодаря книге Гая Стен-динга «Прекариат — новый опасный класс» [Guy Standing, 2011, 10], где автор рассматривает понятие «прекариат» как группу трудящихся и безработных, живущих в условиях социально-экономической незащищенности, работающих в случайных и постоянно меняющихся местах без всяких перспектив профессионального роста [Бринцева, Глибовец, 2013, 11, с. 34]. Соответ- ственно, «прекарии» — все люди, находящиеся в нестабильных трудовых отношениях, на которых распространяются нестандартные (неустойчивые, атипичные, временные и т.д.) формы занятости [Коулман, 2014, 22, с. 69–82].

По Г. Стэндингу, прекариат состоит из людей, которые испытывают недостаток в семи формах трудовой безопасности: безопасность рынка труда; гарантия занятости; гарантия труда; безопасность труда; воспроизводство квалификации; безопасность доходов; безопасность выражения мнения [Guy Standing, 2011, 10].

Сам термин «прекаризация» трактуется как современная тенденция превращения ранее относительно гарантированных трудовых отношений, в значительной мере, в негарантированные и незащищенные; трудовые отношения, которые могут быть расторгнуты работодателем в любое время [Федченко, Маслова, 2014, 21].

Ряд ученых предлагают критерии, по которым можно определить отношение какой-либо группы или отдельного человека к прекариату:

◼ рыночные (безработица, вынужденная неполная занятость, сезонная работа);

◼ правовые (неофициальная занятость, неопределенный правовой статус человека в стране);

◼ социально-трудовые (нестабильность работы, гибкость форм занятости, тяжесть и опасность труда);

◼ социально-психологические (отсутствие уверенности в сохранении работы, социальное отторжение, неуверенность в завтрашнем дне);

◼ экономические (в частности, низкий уровень доходов) [Гришнова, Бринцева, 2011, 9].

Причем основными и объединяющими критериями при отнесении различных групп населения к прекариату являются неуверенность в завтрашнем дне, практически полное отсутствие возможности обеспечить для себя и членов своей семьи достойные условия жизни, отсутствие гарантий в сфере занятости [Санкова, 2014, 20].

Следовательно, в прекариате можно выделить такие группы, как безработные; занятое население, которое имеет крайне низкий уровень доходов; население, занятое в неформальном секторе экономики; работники, не имеющие стабильной работы и уверенности в ее сохранении; население, официально работающее в условиях вынужденной неполной занятости; сезонные работники; работники, осуществляющие трудовую деятельность во вредных и тяжелых условиях труда [Матвеева, 2014, 27, с. 56–68].

Социологические исследования

Общий объем опрошенных авторами респондентов составил 356 человек, все они русскогово-рящие женщины-мигранты из России, Украины и Молдовы.

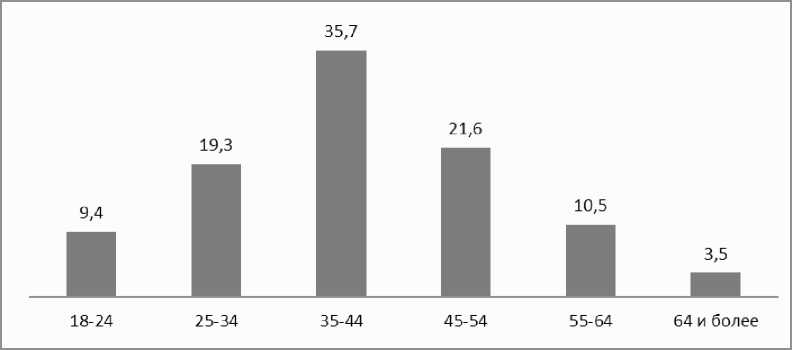

В миграции участвуют женщины разного возраста. Выявлено, что наибольший процент выезжающих женщин-мигрантов в возрасте от 35 до 44 лет (35,7%). Большинство женщин находятся в репродуктивном, трудоспособном возрасте [Елизаров, 2014, 31, с. 57–72]. Лишь небольшое число женщин имеют возраст до 24 лет (9,4%) и старше 55 лет (14%) (рис. 1).

Ответы респондентов на вопросы, касающиеся социального положения, показывают, что довольно высок уровень женщин из неполных семей — 46%, из них разведенных — 23,4%, матерей-одиночек — 13%, вдов — 9,6%. Женщин, состоящих в зарегистрированном браке, оказалось лишь 27,1% от общего числа опрошенных респондентов.

О наличии детей в возрасте до 18 лет указали 75% опрошенных.

Таким образом, женщины, несмотря на замужество и наличие детей, выезжают за границу на заработки и пополняют ряды мигрантов всех возрастов.

Распределение женщин-мигрантов по уровню образования выглядит следующим образом (табл. 1).

Как показывают данные табл. 1, уровень образования исследуемых женщин-мигрантов достаточно высок. Почти треть опрошенных женщин-мигрантов имеют высшее образование (105 человек) и практически столько же — среднее специальное образование (108 человек), 20,8% опрошенных имеют среднее образование и 13,8% не изъявили желания сообщить уровень своего образования. Наличие образования, к сожалению, не является гарантом занятости по про- филю в странах пребывания. Как отмечает ряд ученых, «…решающим мотивом их трудоустройства является не работа по специальности, а возможность заработать, поэтому трудовые мигранты соглашаются на непрестижные, вредные и тяжелые работы, не предусматривающие их социальную защиту» [Бобков, 2012, 1, с. 15].

Таблица 1

Уровень образования опрошенных респондентов

|

Образование |

Количество (человек) |

Количество (%) |

|

Высшее |

105 |

29,5 |

|

Незаконченное высшее |

9 |

2,5 |

|

Среднее специальное |

108 |

30,3 |

|

Среднее |

74 |

20,8 |

|

Неполное среднее |

6 |

1,7 |

|

Ниже среднего |

5 |

1,4 |

|

Нет ответа |

49 |

13,8 |

|

Итого |

356 |

100 |

Потеря профессиональной квалификации в период миграции негативно сказывается на статусе и занятости мигрантов при возвращении на Родину. Нередко женщина-мигрант, вернувшись на Родину, не может интегрироваться в обществе, покинутом несколько лет назад, и продолжить трудовую деятельность по своему профилю, в основном по причине потери квалификации.

В связи с кризисом в стране и в целом по Европе доля работающих женщин в Италии продолжает оставаться очень низкой (46,5%), что на 12,2% ниже, чем в целом по Европе. Как отмечает статистика, кризис наиболее негативно сказывается на таких секторах занятости, как строительство и промышленность, но также уменьшается число квалифицированных должностей, занятых в секторе государственного управления, образования, здравоохранения и в торговле [Васильева, Куклин,

Рис. 1. Возраст респондентов (в %)

Лыков, 2014, 30, с. 118–123]. При этом происходят темпы роста неквалифицированной занятости в таких секторах занятости, как услуги домашней прислуги семьям, няни и другие коммунальные и личные услуги, что положительно влияет на уровень занятости женщин-мигрантов в Италии. Многообразие видов деятельности стимулирует развитие индивидуальности трудовых мигрантов [Богатырева, 2006, 8, с. 124]. В 2013 г. из десяти женщин, занятых в качестве домашней прислуги, девять — женщина-мигрант [2014, 10]. Одно из важных направлений этой работы — содействие трудовой адаптации беженцев и вынужденных переселенцев и регулирование потоков трудовой миграции [Богатырева, 2014, 5, с. 447].

Среди опрошенных респондентов также самыми распространенными сферами осуществления деятельности является занятость в сфере домашнего обслуживания (няни, гувернантки, домработницы, уход за детьми, престарелыми и инвалидами) и общественного сервиса (персонал гостиниц, баров, фитнес-центров и т.д.) (табл. 2).

Таблица 2

Сектора занятости опрошенных респондентов

|

Сектор занятости |

Количество (человек) |

Количество (%) |

|

Наука и образование |

18 |

5,1 |

|

Сельское хозяйство |

42 |

11,8 |

|

Торговля (менеджер по продажам и т.п.) |

32 |

9,1 |

|

Строительство |

– |

– |

|

Общественный сервис (персонал гостиниц, баров, фитнес-центров и т.д.) |

86 |

24,1 |

|

Досуг и развлечение (танцовщицы в ресторанах, стриптизерши, участницы шоу-программ) |

24 |

6,7 |

|

Домашнее обслуживание (няни, гувернантки, домработницы, уход за детьми, престарелыми и инвалидами) |

126 |

35,4 |

|

Другое (указать) |

28 |

7,9 |

|

Итого |

356 |

100 |

Как показывают данные табл. 2, каждая четвертая женщина-мигрант занята в сфере общественного сервиса (24,1%), каждая третья — в сфере домашнего обслуживания (35,4%), небольшой процент занятых в сфере науки и образования (5,1%), что связано с наличием русских школ дополнительного образования для детей билингва с преподавателями — носителями языка.

В ходе опроса респондентам было предложено отметить характер трудовых взаимоотношений с работодателями (табл. 3).

Трудовые отношения респондентов в преобладающем большинстве случаев упорядочены контрактом — постоянным или временным.

Таблица 3

Трудовые взаимоотношения респондентов с работодателями

|

Характер взаимоотношений с работодателями |

Количество (%) |

|

Постоянный контракт |

21,8 |

|

Контракт на определенный срок |

54,3 |

|

Устная договоренность о временной работе |

9,2 |

|

Устная договоренность о работе без определенных сроков |

8,8 |

|

Другое |

5,9 |

|

Итого |

100 |

Каждая вторая женщина-мигрант на момент опроса имела контракт на определенный срок (54,3%), каждая пятая из опрошенных респондентов не имеет официального подтверждения своей трудовой деятельности. В качестве причины отсутствия официального контракта 4,2% опрошенных считают отсутствие разрешения на пребывание в стране проживания, 55% респондентов — нежелание работодателя оформлять контракт и нежелание самых респондентов оформлять контракт, мотивируя свой отказ тем, что необходимо платить слишком большие налоги (28,5%). Таким образом, более 70% женщин-мигрантов задействованы в «нестандартных» и «нелегальных» формах занятости. Работодателями данных категорий женщин-мигрантов являются не юридические, а физические лица, предоставляющие рабочие места без каких-либо определенных гарантий или гарантий лимитированных. Такая «нестандартная» форма занятости ведет к ухудшению качества работы с точки зрения согласованности и стабильности занятости женщин-мигрантов. В первую очередь это показатель нестабильной и неустойчивой занятости с фиксированным сроком контракта, без каких-либо гарантий занятости.

Успешное решение указанных проблем, безусловно, возможно только при условии активной помощи мигрантам, прежде всего со стороны государства и работодателей [Богатырева, 2014, 6, с. 110].

Такая нестабильность серьезно воздействует на все компоненты жизни человека: физическое (качество выполненной работы); психическое состояние человека (потеря желания человека работать, апатия, неуверенность, страх); правовое (трудовые правонарушения); репродуктивное (женитьба, рождение детей) и т.д.

Тем не менее женщина-мигрант для сохранения рабочего места вынуждена соглашаться на любые условия, лишаясь всех социальных трудовых гарантий и рискуя быть выдворенной из страны пребывания. Из общего числа женщин-мигрантов 21,8% отметили наличие постоянного контракта. Это, как правило, женщины, которые пребывают за границей 5 лет и более, с опытом работы, или имеют свой собственный бизнес.

Кризис в стране и в общем в Европе повлиял на уровень безработицы среди населения. По данным исследований, во всем мире к концу 2013 г. 202 млн человек не имели работы. Преимущественно вырос уровень безработицы и в странах ЕС, и в Италии в частности. Более болезненно переживают последствия кризиса женщины-мигранты. Они становятся все более уязвимыми в ситуации, связанной с растущей безработицей и низким качеством рабочих мест. По итогам ISTAT, если в 2008 г. процент безработицы среди женщин-мигрантов составлял 8,3%, то в 2013 г. — 18,2% [14].

Наблюдается высокий показатель безработицы среди опрошенных женщин-мигрантов. По данным социологического опроса, 9% всего количества являются официально безработными.

Причины безработицы разные. Кто-то не может найти работу (15%), другие не могут найти работу с контрактом (63%), некоторые — в ожидании восстановления на работе. Так или иначе, каждая вторая женщина-мигрант нуждается в работе и в сложившихся обстоятельствах не может без чьей-либо поддержки решить данную проблему. Необходимо также отметить, что опрошенные женщины, имеющие статус безработной, подразделяются на получаемых пособие по безработице и тех, которые имеют статус безработного, но не получают пособия по безработице. Не получающие пособия по безработице женщины состоят на учете, как правило, для продлевания разрешения на проживание (permesso di soggiorno) и имеют нелегальную работу. Небольшой процент среди женщин имеют те, которые заняты сезонной работой или имеют кратковременные заработки.

Сегодня в Италии существует ряд частных агентств по поиску и устройству на работу. Действуют различные организации при муниципалитете, общественные организации, которые оказывают различного рода поддержку безработным. Но при таком массовом потоке безработных ни агентства, ни общественные организации не в состоянии решить данную проблему без определенной социальной программы по увеличению рабочих мест и трудоустройства граждан.

Одним из показателей уровня жизни является источник доходов. В Италии, по сведениям Истат, средний доход на душу населения составляет 1723 евро в месяц (20 678 евро в год) [15].

Основным источником доходов женщин-мигрантов является заработная плата. По результатам исследований, средняя заработная плата женщин-мигрантов составляла 640 евро (7680 евро в год), что почти в три раза ниже среднего дохода на душу населения Италии.

По данным социологического опроса, 47,5% женщин отметили, что доход семьи обеспечивает только сама женщина, 26,8% — сама и другие родственники. Обычно доход семьи самостоятельно обеспечивают женщины-мигранты из неполных семей, разведенные, вдовы и матери-одиночки.

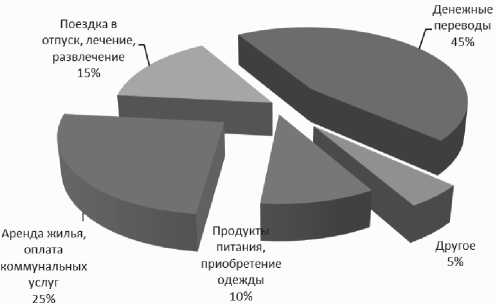

Результаты исследования показывают, что женщины-мигранты регулярно высылают денежные переводы семье на Родину и размер денежных переводов в среднем составляет 45% от общих расходов.

Каждая четвертая женщина-мигрант денежный перевод осуществляет ежемесячно, каждая шестая — один раз в три месяца, причем размер денежных переводов достаточно высок, зачастую семьи частично или полностью зависимы от поступления денежных переводов и их размера. Так, 41% респондентов отметили, что пересылаемые деньги обеспечивают их семью полностью, 31% — наполовину, 12% — частично и 15,7% затруднились ответить. На рисунке 2 представлено распределение расходов респондентов.

Рис. 2. Распределение ежемесячных расходов респондентов (%)

Отношение к прекариату определяется в зависимости от социально-психологической атмосферы, в которой находится человек или группа [Терехин, Чернобродова, Бухенский, 2014, 29, с. 86–96]. Оказываясь за границей своей Родины, женщины теряют навыки своей профессиональной квалификации. Вчерашняя женщина-учитель, женщина-бухгалтер вдруг оказывается безработной или выполняющей работу, не соответствующую ее прошлой профессиональной деятельности. Такую разницу женщина переносит тяжело, но вынуждена терпеть ради заработной платы, которая в 2–3 раза превышает размер оплаты труда, полу- чаемой на Родине. По мнению авторов, такое психологическое состояние сравнимо с переходным возрастом, когда происходит структурное изменение психики.

Респондентам также было предложено ответить, удовлетворены ли они той сферой, в которой они работают: 41% опрошенных респондентов ответили, что, скорее, нет, чем да, каждую третью не устраивает совершенно (27%), 13% ответили, что, скорее, да, чем нет, и всего лишь 10,2% сказали, что да, устраивает, 7% затруднились с ответом.

Таким образом, 68% женщин-мигрантов полностью или частично не удовлетворены сферой, в которой они работают.

Причиной недовольства работой указали в преобладающем большинстве морально-психологическую атмосферу [Григорьев, Миронова, Мартынова, Толстых, 2014, 32], особенно те женщины-мигранты, которые работают круглосуточно с инвалидами или престарелыми людьми. Зачастую женщины-мигранты не выдерживают и вынуждены оставить работу и искать другую. Как правило, сам сектор занятости не меняется, может поменяться только степень тяжести данной работы как в физическом, так и морально-психологическом плане [Бобков, Вередюк, 2014, 33, с. 7–16].

Из всех опрошенных каждая четвертая женщина-мигрант за последние 12 месяцев один раз и более меняла работу. Основными причинами того, что поменяли работу, являлись: неудовлетворенность деятельностью (35%); поиск лучшего работодателя (26,4%); истечение контракта, или временная работа (16,6).

Таким образом, четкое соответствие признаков занятости хотя бы по одной из первых указанных четырех групп дает нам право классифицировать такую занятость как нестабильную, а при дополнении хотя бы одной из этих характеристик низким уровнем доходов — как прекарную, а занятого в таких условиях человека — как прекария [Гришанова, Бринцева, 2011, 9].

Заключение

Решающим мотивом трудоустройства мигрантов является не работа по специальности, а возможность заработать, поэтому трудовые мигранты соглашаются на непрестижные, вредные и тяжелые работы, не предусматривающие их социальную защиту [Бобков, 2012, 1, с. 15]. Самыми распространенными сферами осуществления деятельности является занятость в сфере домашнего обслуживания и общественного сервиса.

Результаты социологического исследования свидетельствуют, что условия жизни и уровень занятости женщин-мигрантов оцениваются как крайне неудовлетворительные и по всем критериям женская миграция является прекариатом, а женщины-мигранты — прекариями.

Список литературы Женская трудовая миграция как основной фактор прекаризации и нестабильности труда

- Бобков В.Н. 20 лет капиталистических трансформаций в России: влияние на уровень и качество жизни / В.Н. Бобков // Мир России. 2012. № 2. С. 3-26. EDN: PBNLOF

- Богатырева М.Р. Эффективная организация трудовой миграции как фактор развития человеческого капитала // Экономика и предпринимательство. 2013. № 12-4 (41-4). С. 115-117. EDN: RUCCBH

- Богатырева М.Р. Регулирование внешней трудовой миграции, как баланс интересов всех участников процесса // Инновации и инвестиции. 2013. № 7. С. 170-173. EDN: SIETHN

- Bogatyreva M.R. Transformation of the Labour Migration Management System // World Applied Sciences Journal, 30 (11). 2014. Рр. 1556-1558.

- Богатырева М.Р. Трансформирование системы управления трудовой миграцией // European social science journal. 2014. № 4-2. С. 445-448. EDN: SJEDUF