Женские головные уборы, изображенные на бронзовой антропоморфной пластике Кавказа XV-IV вв. до н. э

Автор: Брилева О.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 229, 2013 года.

Бесплатный доступ

Мало что известно о костюмах кавказских народов в древности. Исследование бронзовой антропоморфной скульптуры Кавказа является ценным источником для изучения одежды и личных украшений, которые носят люди в эпоху поздней бронзы и раннего железа. Головные уборы, показанные на фигурках, делятся на три основные группы: мужские, женские и универсальные. Появились пять типов женских и универсальных головных уборов: вуали, шапки, поперечные, продольные и L-образные (табл.1). В некоторых случаях была прослежена определенная эволюция обсуждаемых деталей костюма.

Костюм народов кавказа, одежда, головные уборы, эпоха позд-ней бронзы и раннего железа, колхидская, кобанская, ходжалы-кедабекская, восточ-но-кавказская, зандакская археологические культуры

Короткий адрес: https://sciup.org/14328526

IDR: 14328526

Текст научной статьи Женские головные уборы, изображенные на бронзовой антропоморфной пластике Кавказа XV-IV вв. до н. э

С 1980-х гг. ведутся исследования костюма народов Кавказа на основе археологических источников. Исследователи анализируют остатки одежды, обуви и головных уборов из погребений VII–XVII вв. ( Иерусалимская , 1976; 2001; Доде , 2001). Античному периоду в истории костюма народов Северного Кавказа посвящена работа Т. Д. Равдоникас. Источниками для реконструкции костюма V в. до н. э. - VII в. н. э. стали свидетельства античных авторов, а также изображения людей на каменных стелах, фресках склепов, сосудах и других археологических предметах ( Равдоникас , 1990. С. 20–61). С. А. Яценко использует материалы Кавказа при анализе костюма ираноязычных народов VII в. до н. э. – VII в. н. э. ( Яценко , 2006). Существуют археологические источники для реконструкции костюма более раннего периода. Одним из них является бронзовая антропоморфная пластика Кавказа XV–IV вв. до н. э.

На сегодняшний день известны 267 фигурок эпохи поздней бронзы и раннего железа. Одежду на них изображают редко. Однако 61 % (163 экз.) фигурок несет на себе информацию о тех или иных элементах костюма и украшений. Как правило, скульптура изображает обнаженного человека в головном уборе (116 экз.), реже - с поясом (43), перевязью (12) или в штанах (2). Некоторые части тела украшены. Чаще всего украшения встречаются на шее (32 экз.), реже – на руках (8) и голове (5). Такого объема информации достаточно для анализа элементов костюма и украшений.

Детали костюма присутствуют на антропоморфной пластике чаще, чем украшения. Они зафиксированы на 51 % (138 экз.) бронзовых человеческих фигурок изучаемой эпохи. Украшения есть на 14% (37 экз.) статуэток.

Рассмотрим наиболее распространенный элемент костюма – головной убор. Он бывает разного вида и назначения. Чаще всего мужские и женские головные уборы различаются. Однако выделены 4 подвида головных уборов, которые встречаются как на мужских, так и на женских изображениях. Они обозначены как универсальные. Возможно, такая ситуация связана с простотой и универсальностью головного убора или с тем, что не все мелкие детали можно отразить в малой пластике.

На мужских статуэтках головные уборы встречаются на протяжении всего исследуемого периода. Изображения женщин в головном уборе приходятся на более короткий интервал - с XI по первую половину VI в. до н. э. Универсальные же детали одежды встречаются в период с VIII по VI в. до н. э. При этом зафиксированы 2 случая, когда женский головной убор со временем становится универсальным, т. е. появляется в мужском костюме.

Всего выделено 7 видов головных уборов: покрывало (1 подвид); в виде поперечной пластины (2 подвида, 4 разновидности); в виде продольной пластины (2 подвида); обтягивающие голову «шапки» (5 подвидов); капюшоны (2 подвида); колпаки (3 подвида); шлемы (9 подвидов).

Все виды головных уборов можно разделить на 2 группы: мужские и женские. Только на мужчинах изображены шлемы, колпаки и капюшоны. Исключительно на женщинах видим покрывала. Однако среди некоторых видов, таких как «шапки», «головные уборы в виде поперечной пластины» и «продольные головные уборы», встречаются как мужские, так и женские подвиды. В двух случаях мужские головные уборы эволюционируют из женских (продольные и поперечные пластины).

Женские и универсальные головные уборы (табл. 1) представлены покрывалом (1 подвид), Г-образным головным убором (2 подвида), «головными уборами в виде поперечной пластины» (2 подвида, 3 разновидности), в виде продольной пластины (2 подвида), обтягивающими голову «шапками» (5 подвидов).

Таблица 1. Варианты женских и универсальных головных уборов

|

Вид |

Датировка |

Кол-во |

Археологические культуры |

|

1. Покрывало – 1 экз. |

|||

|

VII в. до н. э. |

1 |

Колхидская |

|

|

2. Г-образный головной убор, закрывающий голову и шею, – 5 экз. |

|||

|

VIII – первая половина VI в. до н. э. |

4 |

Зандакская |

|

|

VII –VI вв. до н. э. |

1 |

Зандакская |

|

|

3. Поперечная пластина на теменной части головы («кокошник») – 6 экз. |

|||

|

Вторая половина VII – первая половина VI в. до н. э. |

3 |

Зандакская |

|

|

Середина V – III в. до н. э. |

3 |

Центральный вариант кобанской |

|

|

4. Головной убор в виде продольной пластины (пилотки и их прототип) – 8 экз. |

|||

|

IX в. до н. э. |

2 |

Ходжалы-кедабекская |

|

|

IX–VI вв. до н. э. |

6 |

Иберийские племена, колхидская |

|

|

5. Шапки – 26 экз. |

|||

|

Ш о j; ^ |

XVI–XIV вв. до н. э. |

1 |

Восточно-кавказская |

|

^^^^ |

VII–IV вв. до н. э. |

14 |

Центральный вариант кобанской, колхидская |

Окончание таблицы 1

|

Вид |

Датировка |

Кол-во |

Археологические культуры |

|

5. Шапки – 26 экз. |

|||

|

XV–X, VII–VI вв. до н. э. |

2 |

Восточно-кавказская, колхидская |

|

|

IX–IV вв. до н. э. |

5 |

Иберийские племена, западный вариант кобанской, центральный вариант кобанской |

|

|

Вторая половина VII в. до н. э. |

1 |

Зандакская |

|

Первый вид головного убора представлен покрывалом, показанным на статуэтке VII в. до н. э. с территории колхидской культуры. Изображенное покрывало закрывает голову и спускается до середины спины, его нижний край поднят на плечи и свободно спускается вниз, закрывая грудь. В ахеме-нидском Иране замужние дамы обычно носили более длинные покрывала, которые закрывали всю спину и иногда доходили до щиколоток. Однако его нижний край не поднимали вверх ( Яценко , 2006. С. 40). Такой головной убор встречен на одной фигурке из погребальной ямы 1 могильника Эргета IV, находящегося близ с. Эргета в Зугдидском р-не Грузии ( Микеладзе и др ., 1987. С. 42. Табл. LI, 2 ). Скульптурка датирована VII в. до н. э. ( Папуашвили , 2011. С. 80).

Второй вид – Г-образный головной убор, закрывающий голову и шею, – встречается только на статуэтках, происходящих из горных и предгорных районов Северного Кавказа. Он изображен на 5 статуэтках VIII-IV вв. до н. э. с территории зандакской культуры. Этот вид головного убора представлен 2 подвидами.

Первый подвид - Г-образная в профиле пластина, идущая ото лба до линии плеч и согнутая на затылке под прямым углом. На одной из фигурок видно спускающееся на лоб крепление, по форме напоминающее песочные часы или два соединенных вершинами равнобедренных треугольника. Однако такое крепление не встречается на остальных фигурках. К тому же только под этим головным убором видна завитая вокруг головы перевитая лента, которая может трактоваться как коса или налобное украшение. На шее видны 2 украшения, которые показаны таким же образом. Учитывая общую стилистику изображения шейных и налобных украшений, предположим, что «песочные часы» являются скорее частью налобного украшения, чем деталью головного убора (см. цв. вклейку: рис. 1, 1, 2 ).

Г-образный головной убор первого подвида встречен на 4 фигурках. Первая была доставлена в 1955 г. В. Г. Котовичем в Институт языка, литературы и искусства Дагестанского научного центра АН из Цумадинского р-на Дагестана (Давудов , 1974. С. 84. Табл. XVII, 3 ). Вторая фигурка была найдена в 1935 г. местным жителем Усманом Таваком на жертвенном месте на горе Хурцы-Гаал в 6–7 км к ЮЗ от с. Согратль Цумадинского р-на Дагестана (ДГОИАМ № 1974) ( Исаков , 1966. С. 74. Табл. 7, 1 ) (см. цв. вклейку: рис. I, 2 ). Следующие две фигурки, согласно опубликовавшему их А. А. Захарову, были куплены в 1923 г. у Расула Магомедова. Со слов Р. Магомедова, фигурки происходят из окрестностей с. Кубачи Дахадаевского р-на Дагестана. Однако, как отмечает А. А. Захаров, эта информация выглядит сомнительной, т. к. Р. Магомедов был известным коллекционером, к которому фигурки могли попасть из любого места Дагестана ( Zakharov , 1933. P. 91). В ГИМ хранится лишь одна из этих фигурок (Ibid. P. 93–95. Fig. 100–102) (см. цв. вклейку: рис. I, 1 ), которая, согласно музейной документации, была найдена в окрестностях с. Тинди Цумадинского р-на Дагестана, куплена А. М. Завадским и происходит из собрания П. С. Уваровой (ГИМ Б 435/7) ( Мошинский , 2010. С. 196. Кат. 164). Другая же фигурка ( Zakharov , 1933. P. 91, 92. Fig. 90; 91) хранится в Эрмитаже (ГЭ КЗ-5897) и действительно, по документам, происходит из с. Кубачи и куплена у Р. Магомедова, но на 9 лет раньше, в 1914 г.

Описывая фигурку, которая сейчас хранится в ГИМ, А. А. Захаров обратил внимание на ее специфический головной убор.

На голове фигурки виден головной убор, который, как мне кажется, состоит из удлиненного платка, концы которого свисают вперед. Сзади платок спущен на плечи и, возможно (это очень трудно точно сказать, т. к. литье не четкое), концы платка закручены и завязаны вокруг шеи. Закрученное окончание платка, скорее всего, изображено на фигурке второй линией нашейного украшения, которое свободно спускается на грудь. Первое украшение напоминает ожерелье, которое плотно облегает шею. Под платком видны волосы, заплетенные и уложенные в верхней части головы ( Zakharov , 1933. P. 95).

Глядя на все 4 фигурки с рассматриваемым головным убором, сложно согласиться с этой трактовкой. Ведь из 4 фигурок шейные украшения изображены лишь на одной. Если бы это было важной деталью закрепления нижней части «платка», то она была бы повторена в каждом случае. Сложно согласиться и с самой версией о платке, т. к. у лба концы «платка» расположены горизонтально поверхности, а не спускаются вниз, что свидетельствует о более плотном материале изготовления такого головного убора. К тому же платок может лишь облегать голову, повторяя ее контуры, но не формировать прямой угол на затылке. Следовательно, описанный головной убор создан из более плотного материала, чем тот, из которого делают платки.

Перечисленные фигурки происходят из недокументированных комплексов, поэтому сложно провести их хронологическую атрибуцию. В таких случаях здесь и далее будем обращаться к разработанной для бронзовой антропоморфной пластики Кавказа классификации, созданной с применением метода пере- крестного датирования (Брилева, 2008. С. 93–220). Рассматриваемые статуэтки изображены стоя, держащими двумя руками сосуд. Такая поза встречается у фигурок VIII – первой половины VI в. до н. э. (Там же. С. 179, 180).

Второй подвид представлен упрощенной стилизацией предыдущего головного убора и изображен в виде поперечного прямоугольного выступа над головой. Он встречен на статуэтке VII–VI вв. до н. э. с территории зандакской археологической культуры.

Такой головной убор зафиксирован на статуэтке из сборов Б. И. Гаджиева в окрестностях с. Тлондада Цумадинского р-на Дагестана (музей школы № 5 г. Буйнакска) ( Марковин , 1986. С. 87. Рис. 7, 18 ). Фигурка изображена стоящей с симметрично расположенными руками, которые опущены вдоль тела, согнуты в локтях и протянуты вперед. Две из пяти подобных статуэток найдены в надежно датированных комплексах X-VI вв. до н. э. ( Брилева , 2008. С. 217-219). Однако, поскольку описанный головной убор является стилизацией предыдущего, он не может быть старше его. Следовательно, он относится к более позднему временному диапазону, чем VIII – первая половина VI в. до н. э., – возможно, VII–VI вв. до н. э.

Третий вид головного убора представлен поперечной пластиной на теменной части головы; эта пластина может иметь разные формы. Внешне он напоминает старинный русский головной убор - кокошник. Его подвиды разделены по форме пластины на треугольные и полукруглые (см. цв. вклейку: рис. I, 3, 4 ). Треугольные «кокошники» встречаются на женских фигурках зандакской культуры во второй половине VII - первой половине VI в. до н. э., а полукруглые - на мужских фигурках центрального варианта кобанской культуры в первой половине IV в. до н. э. А. П. Мошинский отмечает, что образ богини в кобанской культуре более архаичен, чем мужское божество ( Мошинский , 1996. С. 111-113). Возможно, мужское божество унаследовало от более древнего женского несколько видоизмененный женский головной убор.

Треугольные «кокошники» (см. цв. вклейку: рис. I, 3) датируются VII - первой половиной VI в. до н. э. и относятся к зандакской культуре. Они изображены на 3 фигурках. Одна из них была куплена ГИМ у Р. Магомедова и происходит «из окрестностей аула Кубачи» (ГИМ Б 438/1) (Zakharov, 1933. P. 91, 100–102. Fig. 119-121) (см. цв. вклейку: рис. I, 3), что подтверждается музейной документацией (Мошинский, 2010. Кат. 163. С. 196). А. А. Захаров трактовал этот головой убор как гребень или плоскую шапочку на темени (Zakharov, 1933. P. 100). Вторая фигурка «из Дагестана» в 1923 г. была «доставлена» Г. Д. Дидебулид-зе в Общество истории и этнографии при Тифлисском университете (инв. VII 65 музея Метехи) (Куфтин, 1950. С. 59, 60. Рис. 14). Обе статуэтки изображают стоящие фигурки с поднятой одной или двумя руками, со сквозным отверстием в кулаках. Согласно классификации, они относятся ко второй половине VII - первой половине VI в. до н. э. (Брилева, 2008. С. 187-189). Третья происходит из коллекции А. К. Сержпутовского из окрестностей с. Анди Ботлихско-го р-на Дагестана (ГРМ, секция этнографии, № 2034-535, позже ГЭ № 2087-10) (Zakharov, 1933. P. 85. Fig. 83). Фигурка двумя руками держит перед собой сосуд. Этот вариант пластики отнесен к VIII – первой половине VI в. до н. э. (Брилева, 2008. С. 179, 180). А. А. Захаров, описывая фигурку, отметил, что заплетенные в косу волосы спускаются до поясницы, а выше лба заплетены и собраны в виде короны (Zakharov, 1933. P. 90). Однако на опубликованной им фотографии на голове женщины не видно короны из волос.

Полукруглый «кокошник» (см. цв. вклейку: рис. I, 4 ) встречается на мужских фигурках, изображенных на 3 штандартах центрального варианта кобан-ской культуры второй половины V – IV в. до н. э.

Первый штандарт был обнаружен экспедицией А. П. Мошинского в составе комплекса-жертвенника могильника Гастон Уота в окрестностях с. Донифарс в Дигорском ущелье Северной Осетии. В первой публикации он получил обозначение «штандарт 2» ( Мошинский , 1995. С. 363. Рис. 3) и датирован в соответствии с общей датой комплекса второй половиной V или началом IV в. до н. э. (Там же. С. 364), а позже отнесен к IV в. до н. э. ( Мошинский , 2010. Кат. 198. С. 152). Второй штандарт входил в погребальный инвентарь случайно найденного в 1960 г. близ с. Канчаети Ленингорского р-на Грузии (Южной Осетии) мужского захоронения середины V в. до н. э. ( Гагошидзе , 1964. С. 93, 94, 100. Табл. IV–VI) (см. цв. вклейку: рис. I, 4 ). Описывая 4 высокие антропоморфные фигуры, Ю. М. Гагошидзе отметил «круглые плоские головные уборы» (Там же. С. 93. Табл.VI). Еще один фрагмент штандарта происходит из сборов К. И. Ольшевского в с. Камунта (ГИМ Б 1709/431) ( Уварова , 1900. С. 313, 314. Табл. CXVIII, 21 ). П. С. Уварова отмечает «на голове род шлема или шапки» (Там же. С. 313). А. П. Мошинский (2010. Кат. 197. С. 152) относит его к IV–III вв. до н. э.

Четвертый вид – головной убор, переданный продольной линией (наподобие современной пилотки и ее прообраза) (см. цв. вклейку: рис. I, 5, 6 ), – существовал в IX–VII вв. до н. э. Он представлен 2 подвидами, причем более ранний женский головной убор, появившись на территории ходжалы-кедабекской культуры, позже распространился в иберийской культуре, откуда проник в колхидскую уже как мужской головной убор.

Первый подвид является женским головным убором в виде небольшого продольного выступа, от которого спускаются вдоль головы полукруглые поля (см. цв. вклейку: рис. I, 5 ). Это прообраз второго подвида. Он встречается в X–V вв. до н. э. на территории ходжалы-кедабекской культуры.

Такой головной убор встречается на статуэтках, найденных в курганах. Одна из них была найдена вместе с другими фигурками (всего 200 экз.) в сосуде из разрушенного погребения у подножия циклопической крепости при расширении дороги между г. Айрум и г. Ноемберян Ноемберянского р-на Армении ( Есаян , 1976. С. 240. Табл. 151, 1) (см. цв. вклейку: рис. I, 5 ). Она датирована IX–V вв. до н. э. ( Есаян, Мнацакян , 1970. С. 168). Вторая фигурка происходит из бронзового сосуда, найденного в подкурганном погребении, обложенном небольшими плитами известняка, в местности Лезги-Дзор, что в 8 км севернее с. Паравакар Шамшадинского р-на Армении, и датирована X–IX вв. до н. э. (Там же. С. 157. Рис. 2, 3 ).

Второй подвид отличается от предыдущего добавленными спереди и сзади вставками, благодаря которым головной убор приобрел в разрезе треугольную форму, а в профиль стал трапециевидным (см. цв. вклейку: рис. I, 6). Он напоминает современную пилотку. Такой формы головные уборы встречены на фи- гурках VIII-VII вв. до н. э. на территории иберийской и колхидской культур. Отметим, что в иберийской культуре такой головной убор был элементом женского костюма, а в колхидской - мужского. Такой формы традиционные головные уборы зафиксированы у кельтов под названием гленгарри (http://ru.wikipedia.org/ wiki/Гленгарри). Пилотки являются частью традиционного костюма в Гуджарате, Уттар-Прадеше, Раджастхане, Бихаре, Западной Бенгалии, Махараштре, Карнатаке и других частях Индии (http://ru.wikipedia.org/wiki/Ганди_(головной убор).

Всего найдено 6 фигурок в «пилотках», все они происходят из документированных комплексов.

Из кургана близ г. Айрум, описанного выше, происходят 4 женские статуэтки IX-V вв. до н. э. ( Есаян , 1976. Табл. 151, 4-7 (см. цв. вклейку: рис. I, 6). Скульптуры воинов на обухе топора, найденного в окрестностях с. Сулори Маяковского р-на Грузии ( Инаури , 1990. С. 28, 29), датированы VIII в. до н. э. ( Ска-ков , 1999. С. 128). Фигурка из поздней группы могильника Мухурча относится к концу VII – началу VI в. до н. э. ( Папуашвили , 2011. С. 83).

Пятый вид – «шапки». Они изготовлялись из пластичных материалов (кожи, войлока, шерсти или ткани) и плотно облегали голову. «Шапки» разделены на 5 подвидов, среди них 3 женских и 2 универсальных.

Первый подвид - уплощенный головной убор округлой формы. Он изображен в виде округлого в сечении жгута, свернутого на затылке в форме плоской спирали, и напоминает берет. Он встречается в XV–X вв. до н. э. в восточнокавказской культуре. Схожие головные уборы существовали у кельтов (http:// ru.wikipedia.org/wiki/Берет).

Описанный головной убор изображен на женской статуэтке из святилища Мели-Геле I Гурджаанского р-на Грузии XV–X вв. до н. э. ( Пицхелаури , 1968. С. 301). Уши у этой фигурки изображены в форме замкнутого валика и повторяют манеру изображения ушей у воина со львом на «штандарте» из погребения 17 («жреца») Ширакавканского I некрополя ( Торосян, Хнкикян, Петросян , 1979. С. 526), где также было обнаружено святилище ( Торосян, Хнкикян, Петросян , 2002. С. 140). Воин со львом относится к XVI–XIV вв. до н. э. ( Брилева , 2011. С. 60–63). Возможно, дату рассматриваемого головного убора и фигурки можно сузить до указанного интервала.

Второй подвид – облегающий головной убор наподобие сванской шапочки – встречен на 14 фигурках. Судя по количеству изображений такого головного убора на фигурках, можно сделать вывод о его широкой популярности. Он изображен на 2 женских и 12 мужских фигурках центрального варианта кобанской и колхидской культур VII–IV вв. до н. э.

Из документированных комплексов происходят 8 статуэток Казбекского клада. Они представлены 4 отдельно стоящими мужскими фигурами, 4 композициями из двух мужских фигур и композицией из двух мужских и одной женской ( Уварова , 1900. Рис. 125; 128; Zakharov , 1933. Fig. 136–139; Цитланадзе , 1963. Табл. IV, 1). Казбекский клад датирован VI–IV вв. до н. э. ( Алексеева , 1949. С. 223).

Еще 6 фигурок происходят из недокументированных комплексов. К ним относится фигурка из окрестностей с. Качрети Гурджаанского р-на Грузии ( Джа-

Статья О. А. Брилевой. «Женские головные уборы, изображенные на бронзовой антропоморфной пластике Кавказа XV – IV вв. до н. э.»

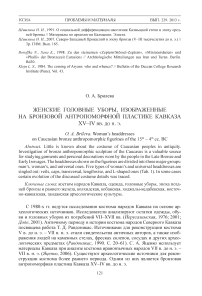

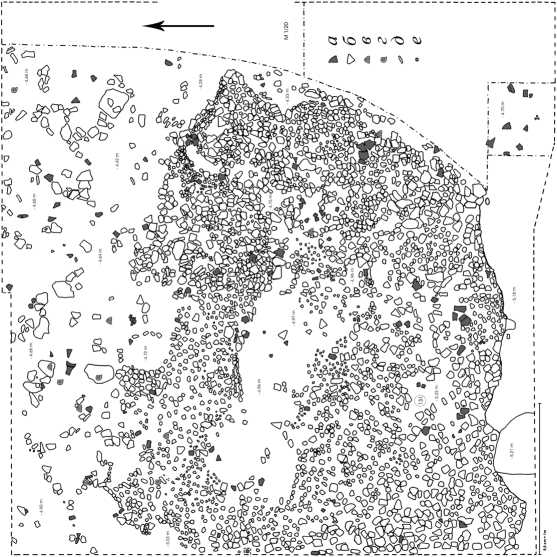

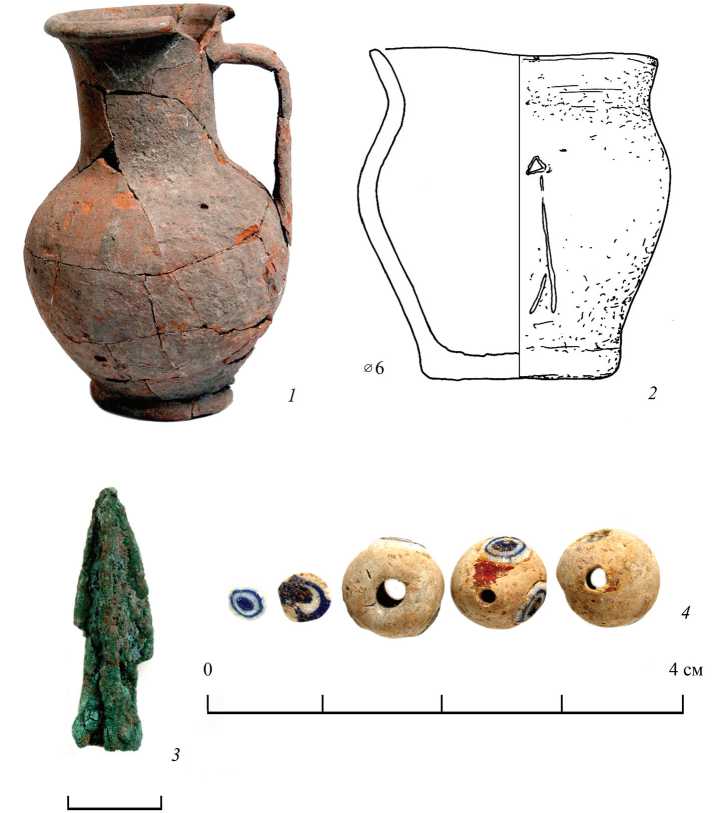

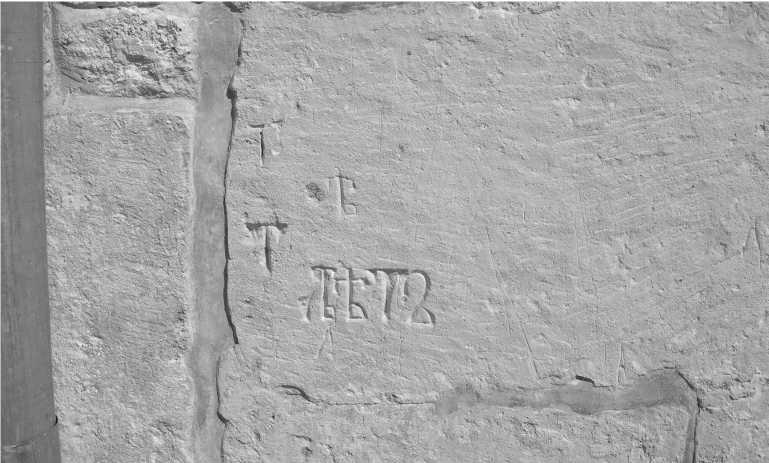

Рис. I. Некоторые варианты головных уборов, встречающихся на антропоморфной пластике Кавказа

-

1 – с. Тинди, Гунибский район, Дагестан. Собрание П. С. Уваровой. Место хранения: ГИМ; 2 – Дагестан, высокогорные районы или окрестности с. Кубачи. Место хранения: Гос. Эрмитаж;

-

3 – Дагестан. Приобретено у жителя с. Кубачи. Место хранения: ГИМ; 4 – могильник Гастон-Уота, комплекс-жертвенник. Северная Осетия, Дигория. Место хранения: ГИМ. 5, 6 – погребение близ ж/д станции Айрум, Товушский район, Армения. Место хранения: НИМА; 7 – Кобанский могильник. Пригородный район, Северная Осетия. Собрание А. С. Уварова. Место хранения: Гос. Эрмитаж; 8 – с. Анди, Ботлихский район, Дагестан. Место хранения: ИЭМ ДГУ

Статья О. Далли, Р. Аттулы, Х. Брюкнера, Д. Кельтербаума, П. Ларенка, Р. Неефа, Т. Шунке.

«Греки на Дону: результаты германо-российских раскопок в Таганроге и его окрестностях (экспедиции 2004–2007 гг.)»

Рис. II. Вид на Таганрогскую бухту в районе берега, где постоянно вымывается античная керамика, и г. Таганрог во время низкого стояния воды. Фото О. Далли

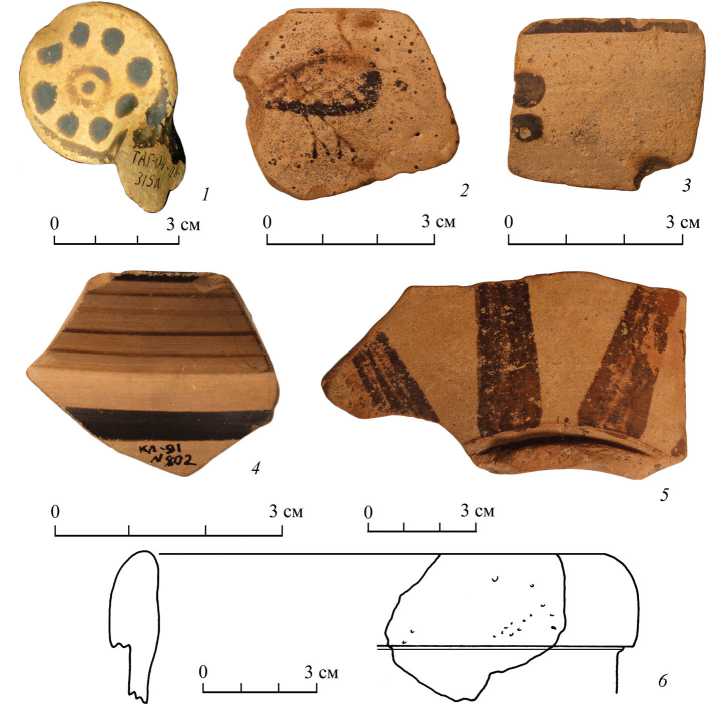

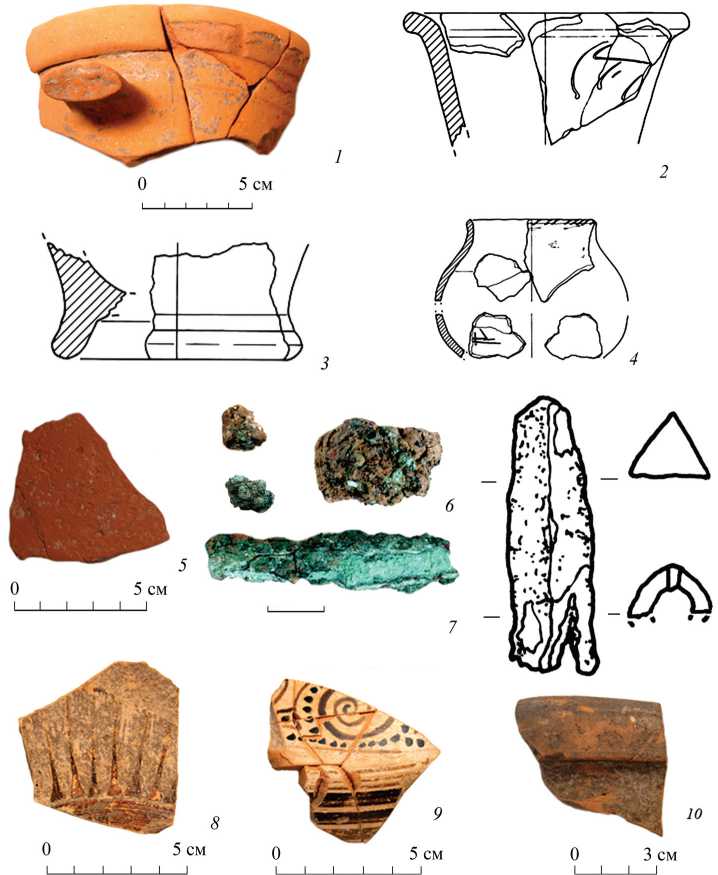

Рис. III. Таганрог. Подъемный материал, найденный на берегу моря.

Фото О. Далли (1), П. Грунвальда (2–5), чертеж Н. Ульрих (6)

1 – розетка северо-ионийского кувшина, 1-я треть VI в до н. э. (ТАГ-04-По-315λ) 1; 2 – фрагмент чаши с изображением птицы, последняя четв. VII в. до н. э. (Кλ-90 N 693); 3 – фрагмент чаши с розеткой (Кλ-43 N 762. КП-12463/762); 4, 5 – фрагменты ионийских чаш (Кλ-12463/802; КП 4890/50); 6 – фрагмент венчика милетской амфоры, 2-я пол. VII – нач. VI в. до н. э.

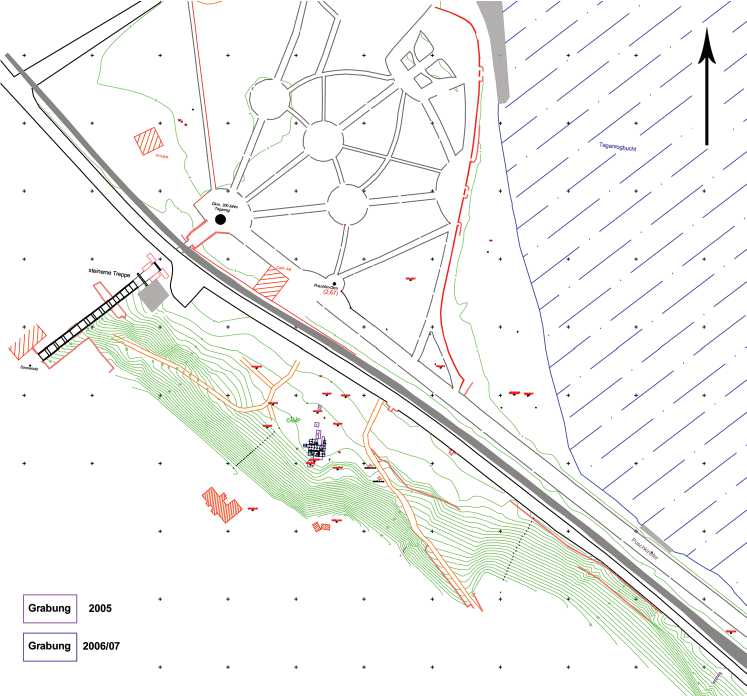

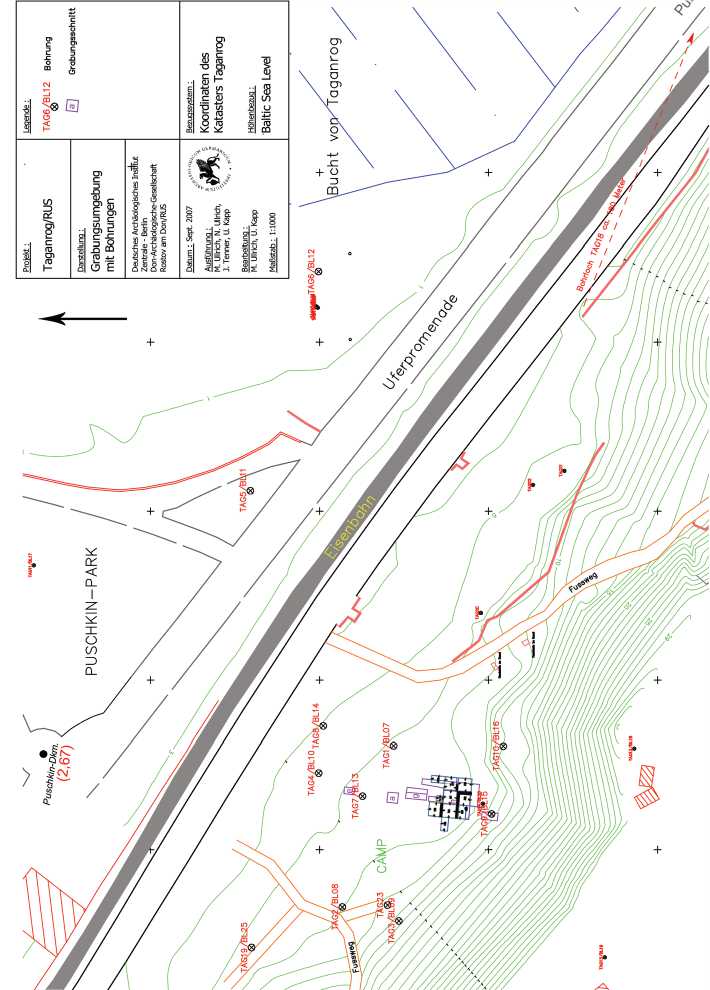

Рис. IV. Таганрог. Карта с указанием разрезов A, G, F, H1–H9, а также скважин. Карта М. Ульриха, Й. Треннера, Н. Ульрих, У. Каппа

Рис. V. Увеличенный фрагмент карты (см. рис. IV)

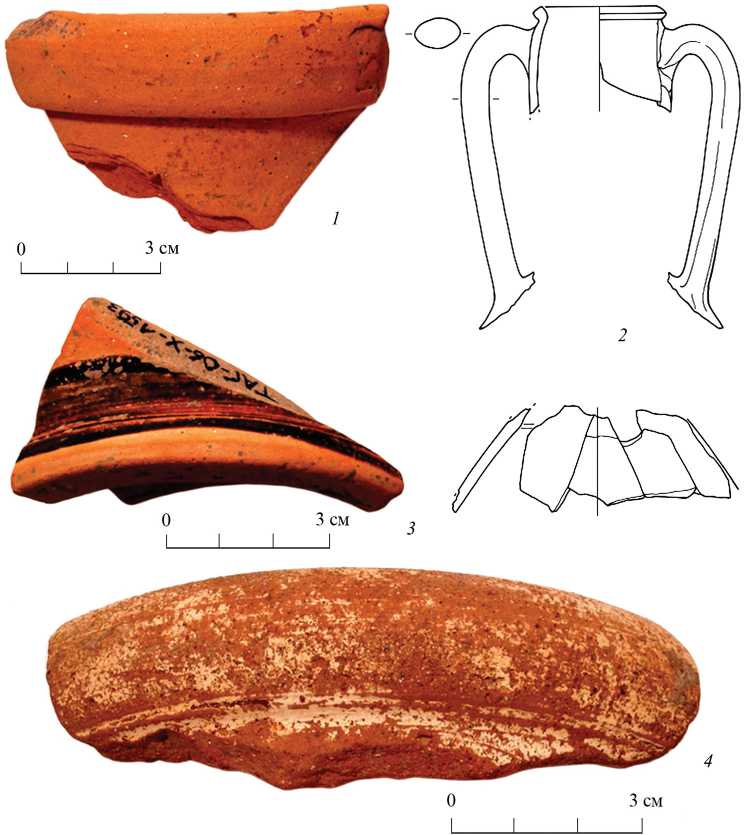

Рис. VI. Таганрог. Разрез Н1, поверхность горизонтальной зачистки 9, слой 131, каменная вымостка.

Фото Т. Шунке, чертеж Н. и Е. Беспалых, Н. Ульрих а – керамика; б – камень; в, г – раковины моллюсков; д – кость; е – бронза

Рис. VII. Таганрог. Материал из разрезов H1, слой 131 ( 2–9 ), Н2, слой 131 ( 1 ), Н6, слой 129 ( 10 ). Фото П. Грунвальда, чертежи Н. Ульрих

1 – фрагмент венчика и ручки из Милета, 2-я пол. VII – 2-я пол. VI в. до н. э. (ТАГ-07-Х-988); 2 – фрагмент венчика сероглиняной амфоры из Лесбоса (?), 4-я четв. VI – нач. V в. до н. э. (ТАГ-05-Х-822; ТАГ-05-Х-911); 3 – фрагмент дна амфоры из Клазомены, 1-я – 2-я трети VI в. до н. э. (ТАГ-05-Х-958); 4 – лепной шаровидный сосуд (ТАГ-05-Х-927. 978. 982); 5 – фрагмент стенки лесбосской амфоры, красная серия (?), VI в. до н. э. (ТАГ-05Х-873); 6 – остатки шлака (ТАГ-07-Х-2219, 2221, 2844); 7 – наконечники стрел (ТАГ-07-Х-2300; ТАГ-Н9-2487); 8 – фрагмент ионийской тарелки (ТАГ-07-Х-2286); 9 – фрагмент ионийского кувшина (?) (ТАГ-07-Х-2216); 10 – фрагмент милетской амфоры, 2-я пол. VII – 2-я пол. VI в. до н. э. (ТАГ-07-Х-2414)

Рис. VIII. Таганрог. Керамика из разрезов. Фото П. Грунвальда, чертежи Н. Ульрих

1 – амфора из Милета (ТАГ-05-Х-968. 963. 987. 1704), VI в. до н. э. (Н1, поверхность горизонтальной зачистки 8); 2 – фрагмент горла амфоры фасоского круга (ТАГ-07-Х-2070а-с, 2387а, 2375а, 2213, 2114а, 2070с; ТАГ-06-Х-1668), 3-я четв. V в. до н. э. (Н7, слой 145); 3 – дно кувшина или амфоры, так называемой Reifenware (ТАГ-07-Х-1593. 2030), VI в. до н. э. (Н7, слои 49, 50); 4 – фрагмент венчика амфоры клазоменского круга (ТАГ-05-Х-553), VI в. до н. э. (Н1, слой 51)

Рис. IX. Таганрог, разрез А, слой 24. Фрагменты средневековых амфор и фрагмент стенки кувшина из Херсонеса (?). Фото О. Далли

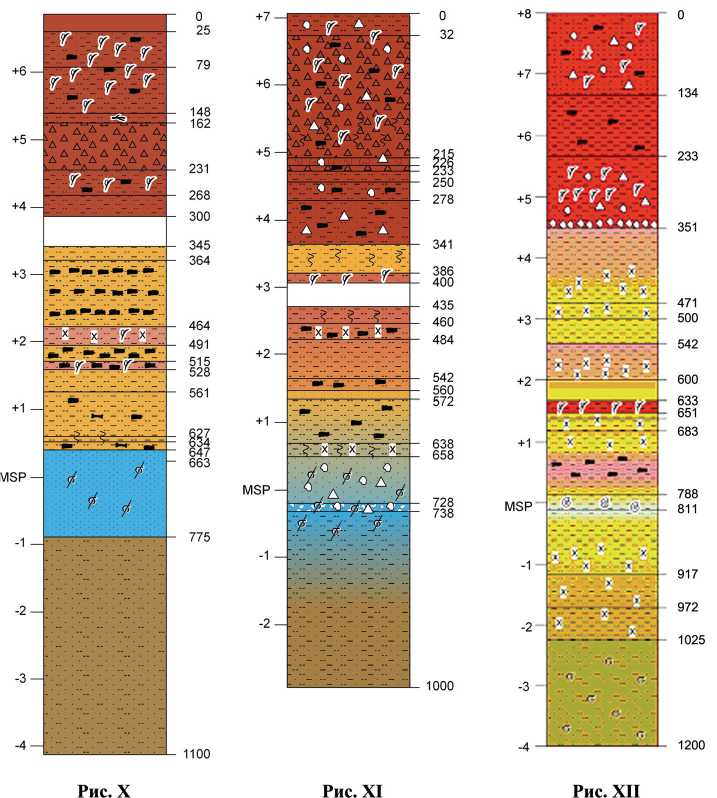

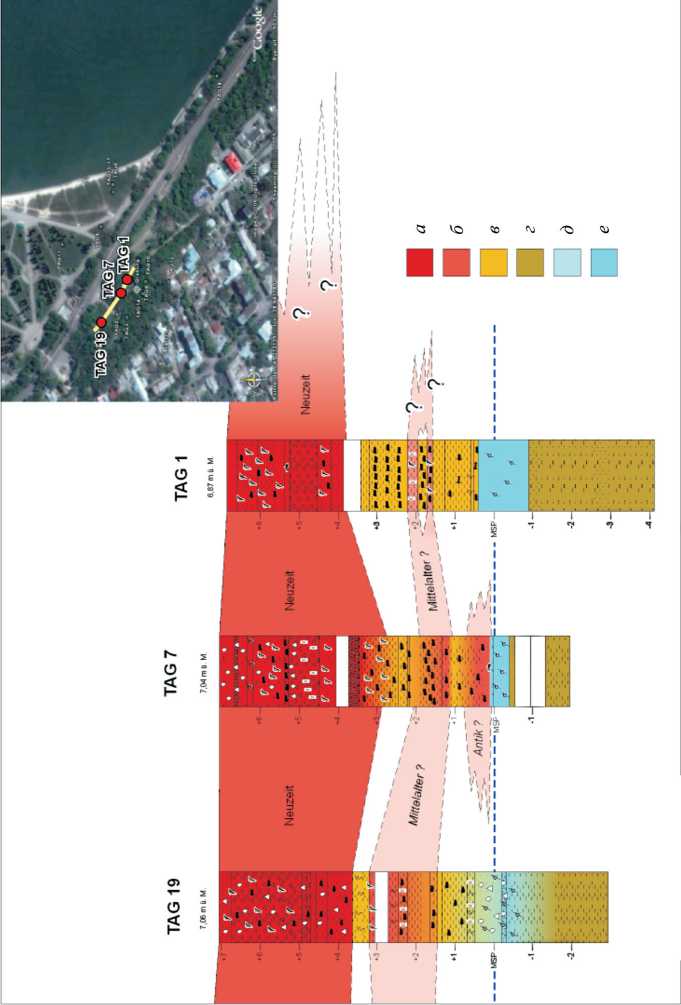

Рис. X. Таганрог, профиль и интерпретация скважины TAG 1.

Слева высотные отметки (м) относительно уровня моря, справа – глубины (см) от дневной поверхности. Координаты: R495493.082; H5228763.193. Чертеж Д. Кельтербаума

Рис. XI. Таганрог, профиль скважины TAG 19. Высотные отметки – как на рис. X. Координаты: R495433.445; H 5228805.242. Чертеж Д. Кельтербаума

Рис. XII. Таганрог, профиль скважины TAG 23. Высотные отметки – как на рис. X. Координаты: 47˚12΄44,5˝N; 38˚56΄23,5˝О. Чертеж Д. Кельтербаума

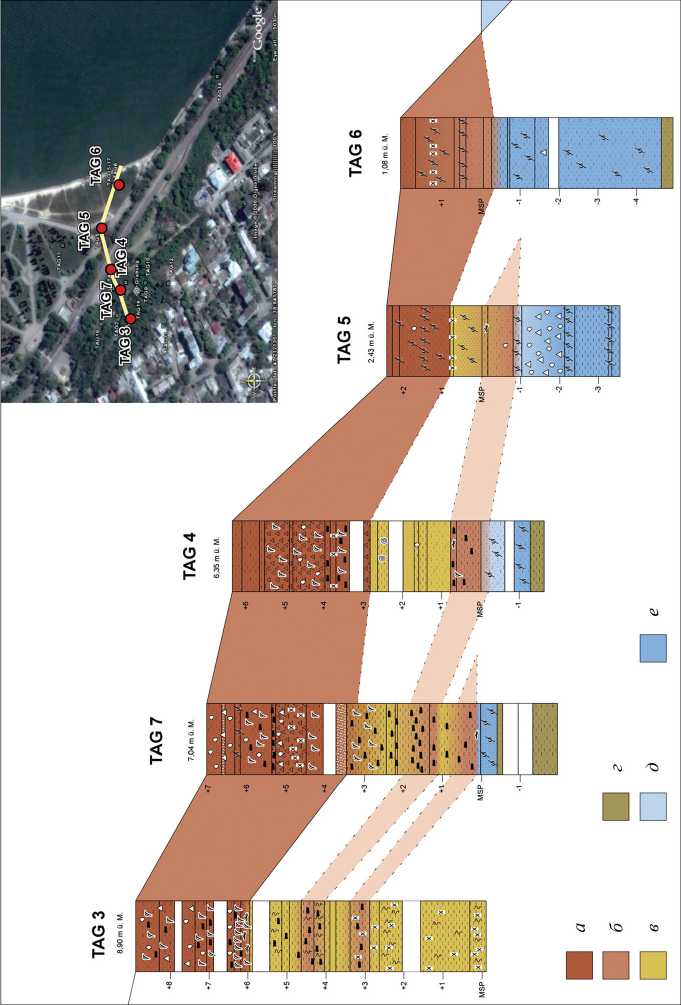

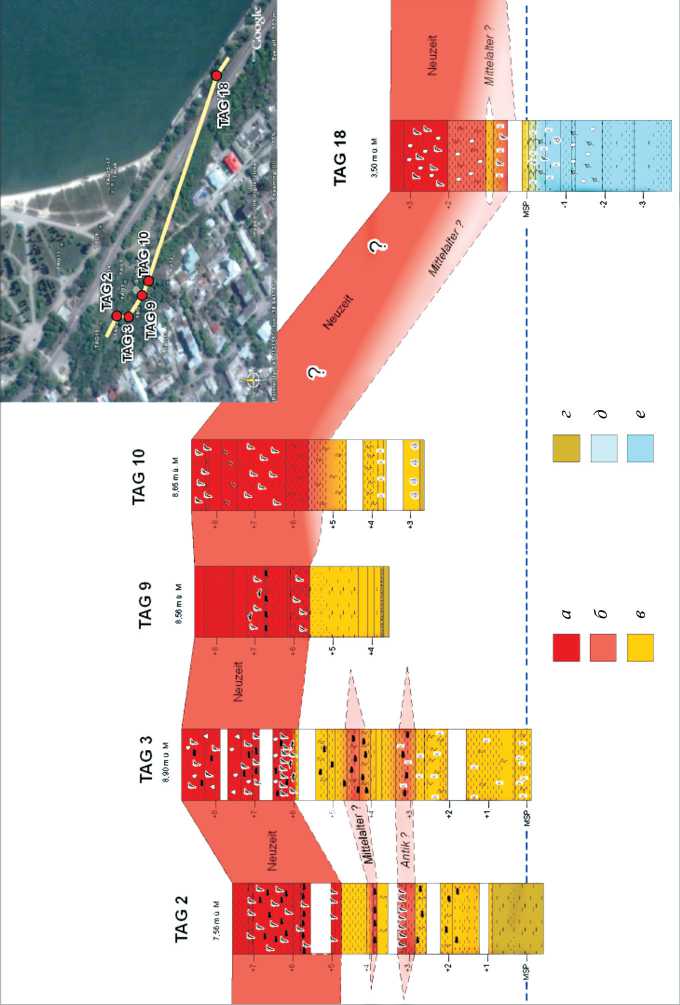

Рис. XIII. Таганрог, сводная схема скважин 3, 7, 4, 5, 6: Таганрогский клиф – городской парк – море. Чертеж Д. Кельтербаума а – антропогенные отложения Нового времени; б – отложения Античности или Средневековья; в – коллювий; г – морские прибрежные отложения; д – морские отложения; е – коренная порода

Рис. XIV. Таганрог, сводная схема скважин, расположенных вдоль края террассы по линии СЗ–ЮВ. Условные обозначения – см. рис. XIII. Чертеж Д. Кельтербаума

Рис. XV. Таганрог, сводная схема скважин, расположенных параллельно линии скважин, представленных на рис. XIV, и лежащих по линии СЗ–ЮВ по направлению к морю. Условные обозначения – см. рис. XIII. Чертеж Д. Кельтербаума

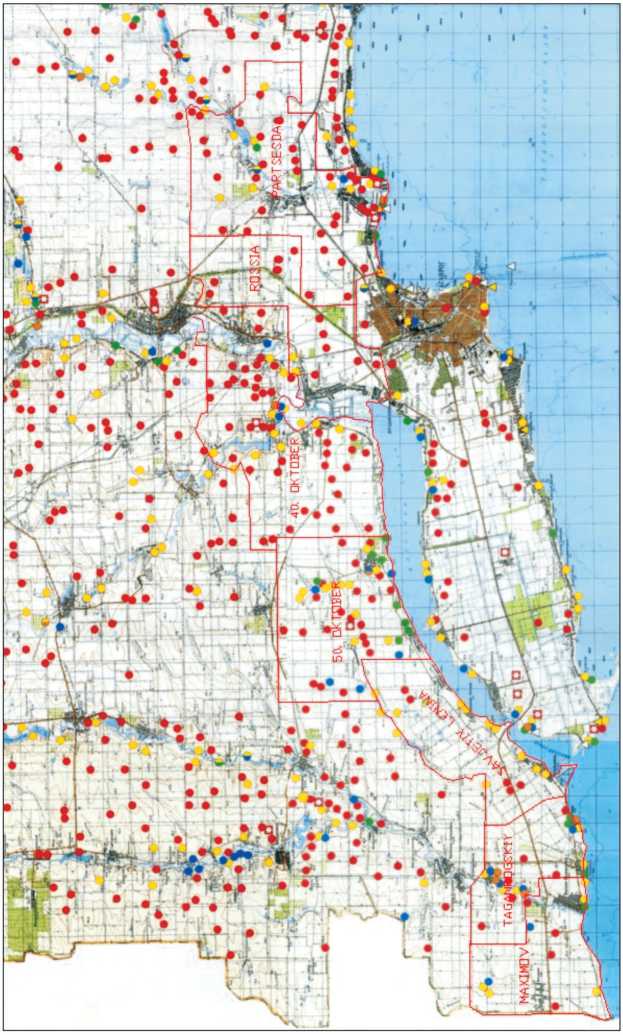

Рис. XVI. Карта полуострова Миусского лимана с указанием проспектированных поселений и курганов

4-00939t

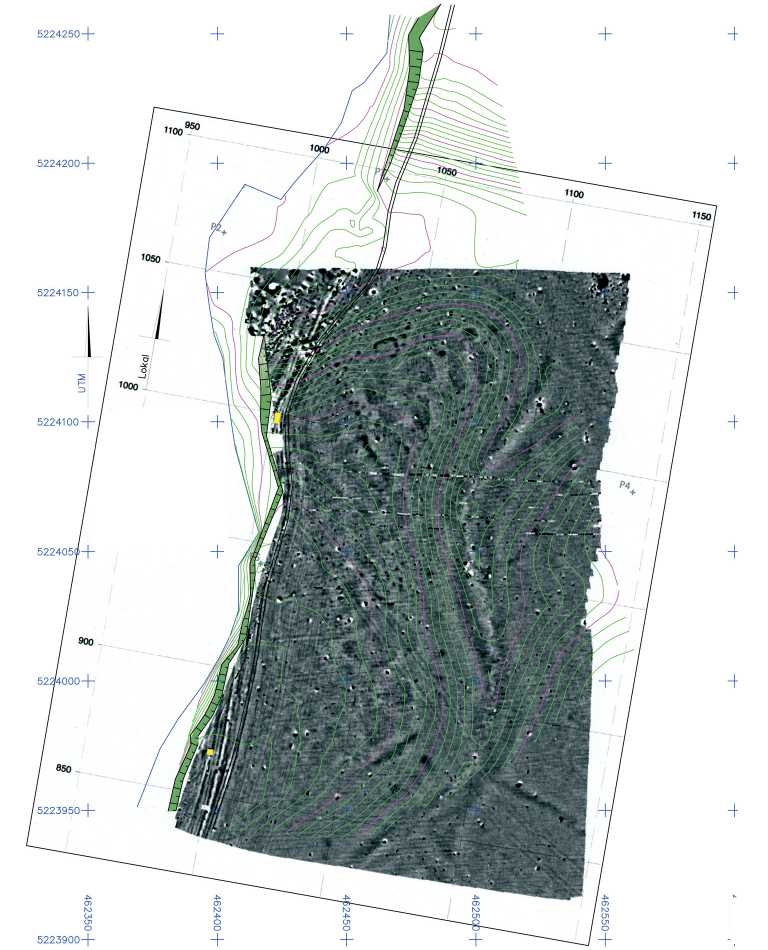

Рис. XVII. Поселение Левинсадовка, геометрическая проспекция и горизонтали (пурпурные – 1 м, зеленые – 0,2 м). Желтым цветом показан раскоп.

Х. Кляйн, Х. Штюмпель, DGM; У. Капп, Германский Археологический институт

Рис. XVIII. Некрополь Беглицкий, геомагнитная проспекция и горизонтали (пурпурные – 1 м, зеленые – 0,2 м). Желтым цветом показан раскоп, коричневым – контуры курганов. Х. Кляйн, Х. Штюмпель, DGM; У. Капп, Германский Археологический институт

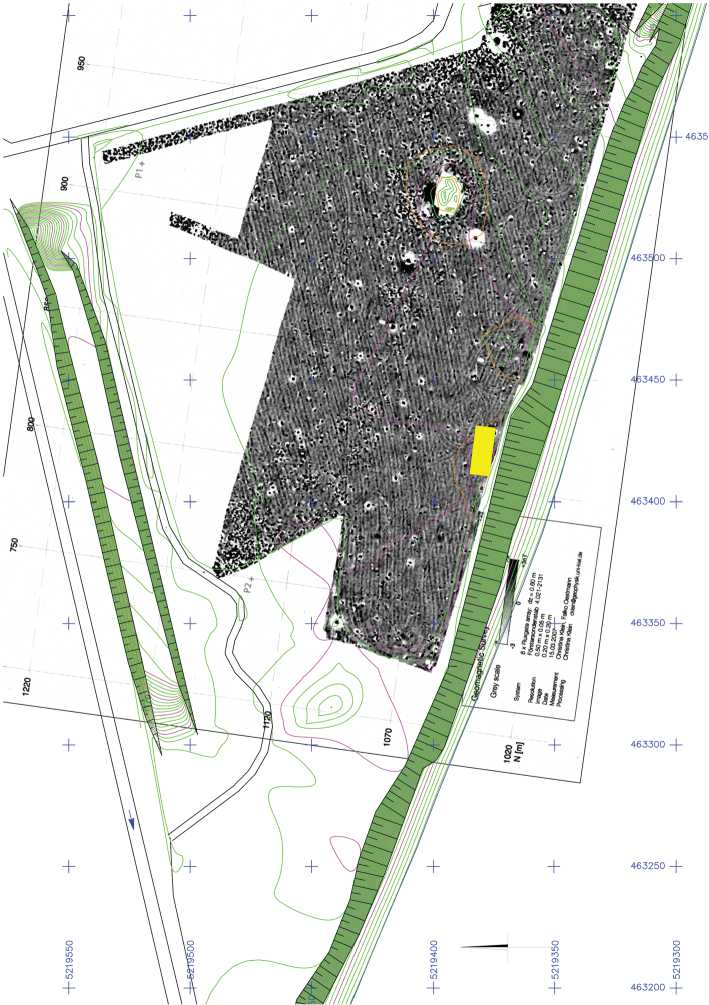

Рис. XIX. Некрополь Беглицкий. Материал. Фото П. Грунвальда, чертеж Н. Ульрих

1 – кувшин из понтийской (?) мастерской, II в. н. э. (BEG-07-271); 2 – фрагменты сосуда с прочерченным рисунком (BEG-07-205-I-33); 3 – трехлопастной бронзовый наконечник стрелы (BEG- 07-N-207); 4 – бусины из обожженной светло-коричневой глины с голубовато-белыми круглыми вставками (BEG-07-A-259, 267)

Статья А. А. Масленникова. «Винодельня с поселения “Полянка” в Восточном Крыму»

Рис. XX. Южная часть основного раскопа на поселении «Полянка». Стрелкой показано местоположение винодельни. Вид с востока

Статья Г. Е. Афанасьева. «Византийская метрология в крепостной архитектуре донских алан»

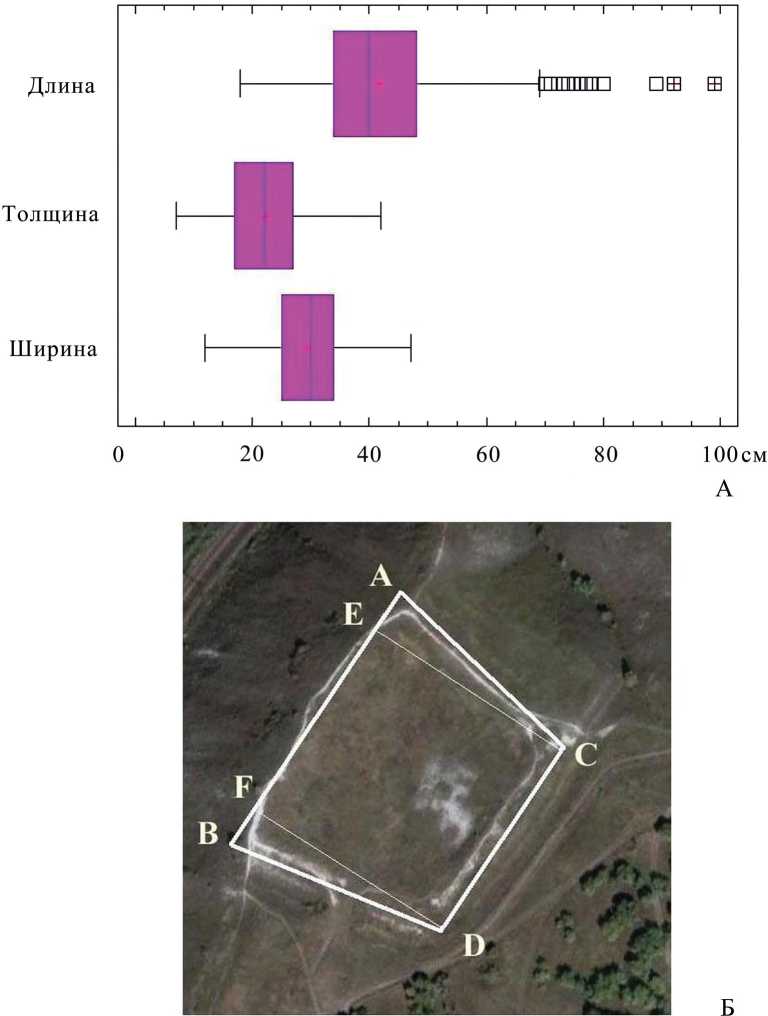

Рис. XXI. Параметрические характеристики строительных блоков и вынос проекта крепости на местность

А – вариабельность параметрических характеристик блоков; Б – разбивка плана крепости в виде равносторонней трапеции на местности

Статья А. А. Медынцевой.

«Датированные надписи мастеров из Георгиевского собора в Юрьеве-Польском»

Рис. XXII. Резная надпись-дата на западной стене собора

Рис. XXIII. Надпись 1511 г.

вахишвили , 1981. Табл. XII. Рис. 29). Она изображена стоящей с симметрично расположенными вытянутыми вперед прямыми руками. Подобные изображения встречаются в XIV–VII вв. до н. э. ( Брилева , 2008. С. 211–213). В собрании К. И. Ольшевского найдены статуэтка из окрестностей с. Камунта Ирафско-го р-на Северной Осетии (ГИМ Б 1709/423) ( Уварова , 1900. Табл. CxVlII, 23 ) и фигурка из с. Кумбулта (ГИМ 1570/132) (Там же. Табл. XCII, 8 ). Из собрания А. А. Бобринского происходит фигурка из Кобанского могильника (ГЭ 1360/600) (Доманский , 1984. Рис. 181). Эти 3 статуэтки изображены стоящими с «посохом» в руках. Такие фигурки находят в комплексах VII–V вв. до н. э. ( Брилева , 2008. С. 183, 184). Из собрания К. И. Ольшевского происходит фигурка из окрестностей с. Камунта (ГИМ 1709/413) ( Уварова , 1900. Рис. 235). Она датирована IV в. до н. э. ( Мошинский , 2010. Кат. 168. С. 133). Из коллекции С. П. Бруней происходит статуэтка со схожим головным убором. Она была куплена вместе с другими 19 вещами этой коллекции в 1929 г. Британским музеем. М. Ростовцев по аналогии с другой известной ему статуэткой, происходящей из окрестностей оз. Ван, отнес ее к Армении ( Rostovtzeff , 1931. P. 52, 54. Fig. 1). Однако по общей стилистике и сюжету статуэтка женщины, стоящей на двухголовом животном, возможно, происходит из Северной Осетии и датируется VI–IV вв. до н. э. ( Брилева , 2008. С. 150–152).

Третий подвид отличается от предыдущего наличием наушников. Встречаются изображения наушников на тиарах (мужских головных уборах в виде высокого войлочного конуса) в ахеменидском Иране, где они могли завязываться или застегиваться ( Яценко , 2006. С. 39. Рис. 1, 4, 7 ). Изображение сванской шапки с наушниками пока что зафиксировано только на 2 женских фигурках восточнокавказской и колхидской культур. Одна из них происходит из святилища Мели-Геле I ( Пицхелаури , 1973. Табл. XLIV, 1 ) и относится к XV–X вв. до н. э. Вторая происходит из могильной ямы 6 могильника Нигвзиани и датирована VII–VI вв. до н. э. ( Микеладзе, Барамидзе , 1977. С. 38. Рис. 4, 23 ).

Четвертый подвид - облегающая голову «шапка» округлой формы с отворотом (см. цв. вклейку: рис. 1, 7 ). Она встречена на 5 скульптурах, изображающих 2 мужчин и 3 женщин. Такой головной убор изображен на статуэтках иберийской, а также западного и центрального вариантов кобанской культур, датированных IX–IV вв. до н. э.

Три фигурки происходят из датированных комплексов. Одна женская фигурка найдена в Лашкутинском могильнике ( Батчаев, Барцева, Керефов , 1985. С. 12. Табл. 4), находящемся в Баксанском р-не Кабардино-Балкарии и датированном концом II – началом I тыс. до н. э. ( Козенкова , 1998. С. 75); вторая – мужская, происходит из Казбекского клада ( Zakharov , 1933. P. 97, 107. Fig. 127) VI-IV вв. до н. э.; третья, мужская, происходит из погребения 70 (1930 г.) могильника Самтавро близ г. Мцхета в Тбилисском р-не Грузии и датирована VIII – первой половиной VII в. до н. э. ( Abramishvili , 1997. P. 49–61).

Две фигурки являются случайными находками. Из окрестностей с. Ала-верди Ахметского р-на Грузии происходит статуэтка всадника с луком в руках (Джапаридзе, 1983. С. 410, 411. Рис. на с. 410). Известна еще одна скульптурная композиция на обухе топора, состоящая из двух всадников с луками, которая по форме топора датирована VIII в. до н. э. (Скаков, 1999. С. 128). Вторая фи- гурка происходит из собрания А. С. Уварова, она была обнаружена в Кобан-ском могильнике в Пригородном р-не Северной Осетии (ГЭ 1741/141) (Уварова, 1900. Табл. XXXV, 6. Рис. 58; 63) (см. цв. вклейку: рис. 1, 7). Изображение стоящей женщины с симметрично расположенными перед грудью руками относится к VII–VI вв. до н. э. (Брилева, 2008. С. 204, 205).

Пятый подвид – «шапка», образованная валиком, закрученным вокруг головы и образующим 4 ряда горизонтальных линий (см. цв. вклейку: рис. I, 8 ). Такой головной убор встречен на одной статуэтке второй половины VII в. до н. э. с территории зандакской культуры. В 1967 г. статуэтку доставил из с. Анди Бот-лихского р-на Дагестана Д. М. Атаев (ДГУ ИЭМ № 905) ( Абакаров, Давудов , 1993. Рис. 24, 6 ). Скульптура представляет многофигурную композицию матери с ребенком на руках. Такие композиции датированы второй половиной VII в. до н. э. ( Брилева , 2008. С. 122, 123).

Не описанные здесь мужские головные уборы представлены разнообразнее женских. Встречаются еще 3 вида – капюшоны, колпаки и шлемы. Капюшоны представлены 2 подвидами на 6 статуэтках VI–V вв. до н. э. с территории колхидской культуры, иберийских племен и армянского царства. «Колпаки» бывают 3 подвидов и присутствуют на 13 статуэтках XI–IX вв. до н. э. в рамках ходжалы-кедабекской, иберийской, колхидской, урартской культур. Шлемы изображают на антропоморфной пластике на протяжении всего рассматриваемого периода. Всего насчитывается 9 подвидов шлемов на 30 фигурках. Их находки преобладают на территории Закавказья. На Северном Кавказе изображения в шлемах появляются не раньше VIII в. до н. э. на территории центрального и восточного вариантов кобанской культуры.

Представленное разнообразие женских и универсальных головных уборов свидетельствует о возможном использовании изображенных на антропоморфной пластике деталей одежды и украшений для реконструкции костюма эпохи поздней бронзы и раннего железа.

Список литературы Женские головные уборы, изображенные на бронзовой антропоморфной пластике Кавказа XV-IV вв. до н. э

- Абакаров А. И., Давудов О. М., 1993. Археологическая карта Дагестана. М.

- Алексеева Е. П., 1949. Поздне-кобанская культура Центрального Кавказа//Учен. зап. ЛГУ Сер. ист. наук. Л. Вып. 13.

- Батчаев В. М., Барцева Т. Б., Керефов Б. М., 1985. Памятники эпохи поздней бронзы и раннего железа (IX-VII вв. до н. э. -II в. н. э.)//Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии в 1972-1979 гг. Нальчик. Т. 2.

- Брилева О. А., 2008. Древняя бронзовая антропоморфная пластика Кавказа: Дис.... канд. ист. наук. М.

- Брилева О. А., 2011. Иллюстрация одного мифа на примере изображений воина и льва на штандартах XVI-XIV вв. до н. э.//Древность: историческое знание и специфика источника: Мат. междунар. науч. конф., посвящ. памяти Эдвина Арвидовича Грантовского и Дмитрия Сергеевича Раевского (12-14 декабря 2011 г.). М. Вып. V.

- Гагошидзе Ю. М., 1964. Памятники раннеантичной эпохи из Ксанского ущелья. Тбилиси. (На груз. яз. с рус. резюме.)

- Давудов О. М., 1974. Культура Дагестана эпохи раннего железа. Махачкала.

- Джавахишвили Г. А., 1981. Образ человека в малой пластике древней Грузии//Дзеглис мегобари. № 56.

- Джапаридзе В. М., 1983. Разведки в Эгриси//АО 1981 г.

- Доде З. В., 2001. Средневековый костюм народов Северного Кавказа: Очерки истории. М.

- Доманский Я. В., 1984. Древняя художественная бронза Кавказа. М.

- Есаян С. А., 1976. Древняя культура племен Северо-Восточной Армении. Ереван.

- Есаян С. А., Мнацакян А. О., 1970. Находки новых бронзовых статуэток в Армении//СА. № 2.

- Иерусалимская А. А., 1976. Одежда раннесредневекового населения предгорий Северного Кавказа: По материалам могильника VIII-IX вв. Мощевая Балка//Археология Северного Кавказа: VI «Крупновские чтения» в Краснодаре: Тез. докл. М.

- Иерусалимская А. А., 2001. Некоторые вопросы изучения раннесредневекового костюма (по материалам анализа одежды адыго-аланских племен VIII-IX вв.)//Культуры Евразийских степей второй половины I тысячелетия н. э.: Из истории костюма. Самара. Т. I.

- Инаури Г. А., 1990. Археологические разведки в с. Сулори//Причерноморье в VII-V вв. до н. э.: письменные источники и археология: Мат. V Междунар. симпозиума по древней истории Причерноморья (Вани, 1987 г.). Тбилиси.

- Исаков М. И., 1966. Археологические памятники Дагестана: материалы к археологической карте. Махачкала.

- Козенкова В. И., 1998. Материальная основа быта кобанских племен. Западный вариант//САИ. Вып. В2-5.

- Куфтин Б. А., 1950. Материалы к археологии Колхиды. Тбилиси. Т. I.

- Марковин В. И., 1986. Культовая пластика Кавказа//Новое в археологии Северного Кавказа. М.

- Микеладзе Т. К., Барамидзе М. В., 1977. Колхский могильник VII-VI вв. до н. э. в с. Нигвзиани//КСИА. Вып. 151.

- Микеладзе Т. К., Мигдисова Н. П., Папуашвили Р. И., Чубинишвили Н. Т., 1987. О работах колхидской археологической экспедиции//Полевые археологические исследования в 1984-85 гг. Тбилиси.

- Мошинский А. П., 1995. Штандарты из кобанского могильника Гастон Уота//Исторический музей -энциклопедия отечественной истории и культуры. М.

- Мошинский А. П., 1996. Образ хозяина зверей в кобанской пластике//Между Азией и Европой: Кавказ в VI-I тыс. до н. э. СПб.

- Мошинский А. П., 2010. Древние бронзы Кавказа. М.

- Папуашвили Р. И., 2011. К вопросу об абсолютной хронологии могильников Колхиды эпохи поздней бронзы -раннего железа//Вопросы древней и средневековой археологии Кавказа. Грозный; М.

- Пицхелаури К. Н., 1968. Раскопки святилищ в Мели-Геле//АО 1967 г.

- Пицхелаури К. Н., 1973. Основные проблемы истории племен Восточной Грузии в XV-VII вв. до н. э. Тбилиси.

- Равдоникас Т. Д., 1990. Очерки по истории одежды населения северо-западного Кавказа (античность и средневековье). Л.

- Скаков А. Ю., 1999. Орнаментированные топоры могильника Фаскау в Северной Осетии//Древности Северного Кавказа. М.

- Торосян Р. М., Хнкикян Л. А., Петросян Л. А., 1979. Раскопки в Ширавакане//АО 1978 г.

- Торосян Р. М., Хнкикян О. С., Петросян Л. А., 2002. Древний Ширавакан (результаты раскопок 1977-1981 гг.). Ереван.

- Уварова П. С., 1900. Могильники Северного Кавказа//Материалы по археологии Кавказа. М. Вып. VIII.

- Цитланадзе Л. Г., 1963. К некоторым вопросам казбекского клада//МАГК. Тбилиси. Т. 3.

- Яценко С. А., 2006. Костюм древней Евразии (ираноязычные народы). М.

- Abramishvili R., 1997. Chronological ordering of archaeological finds of Transcaucasia//Bulletin of Tbilisi Archaeological Museum. № 1.

- Rostovtzeff М. I., 1931. Dieux et chevaux: A propos de quelques bronzes d'Anatolie, de Syrie et d'Armenie//Syria. T. 12. Fasc. 1.

- Zakharov A. A., 1933. Materials for the archeology of the Caucasus//Swiatowit. Warszawa. T. XV.