Женские головные уборы у населения Тянь-Шаня в монгольскую эпоху

Автор: Орозбекова Жазгуль, Акматов Кунболот Токтосунович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Африки и Евразии

Статья в выпуске: 5 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

В разных районах Кыргызстана в женских погребениях монгольского времени в числе предметов сопроводительного инвентаря обнаружены остатки головных уборов, известные в исторических письменных источниках и научной литературе как «бокка», «боктак», «богто». Они представляют собой цилиндр из бересты с расширением в верхней части. Эти предметы могли располагаться около левой и правой плечевой кости, на грудной клетке, около колен, в области черепа или обособленно от него. Бокки встречены только в погребениях взрослых женщин. В последние годы остатки таких головных уборов были найдены на могильнике Боз-Адыр в Иссык-Кульской котловине Кыргызстана. С ними находились ромбические берестяные детали. Некоторые из них обшивались бисером и были разукрашены круглыми тонкими бронзовыми бляшками. На краю этих ромбиков заметны следы швов. Найдены также бронзовое украшение головного убора в форме трилистника, фрагменты деревянных палочек, остатки ткани, мелкий бисер белого цвета и раковины каури. Эти новые находки свидетельствуют о широкой распространенности таких женских головных уборов в горностепном пространстве Евразии в монгольскую эпоху.

Кыргызстан, тянь-шань, монгольская эпоха, погребение, женский головной убор, бокка

Короткий адрес: https://sciup.org/147219585

IDR: 147219585 | УДК: 903.

Текст научной статьи Женские головные уборы у населения Тянь-Шаня в монгольскую эпоху

Головной убор в традиционных культурах разных этносов является одним из самых важных элементов национального костюма. Особенно высоким статусом обладал женский головной убор, являясь определяющим маркером социального и половозрастного статуса женщины [Ямилова, 2009. C. 119].

Изучение средневековых памятников монгольского времени на территории Тянь-Шаня расширило ряд археологических данных о женском головном уборе, который известен в исторических письменных источниках и научной литературе как «бокка»,

«бохтаг», «буктаг», «богто», богта, «боктак» [Викторова, 1980. С. 36; Доде, 2008. С. 52– 62; Карпини, Рубрук, 1911. С. 77; Мыськов, 1995; Путешествия…, 1957. С. 100]. По определению Н. В. Хрипунова, бока – это «специфический головной убор из нескольких основных частей: основания (часть в виде цилиндрической или конической трубки), навершия (расширяющаяся или сужающаяся часть выше основания) и крепящейся к нему палочки или прутика». Вместо последнего могло быть и перо [2012. С. 382]. Широкая распространенность этого головного убора в Евразийском пространстве продолжает при- влекать внимание исследователей, что показывает актуальность такого изучения. Целью работы является обобщение имеющихся представлений об этих женских головных уборах. В качестве задач выступают привлечение подобных материалов из более ранних раскопок, анализ источников и характеристика положения головных уборов данного типа в женских погребениях, сопоставление материалов с историческими письменными источниками. Введение в научный оборот новых находок с территории Иссык-Кульской котловины обеспечивает научную новизну данной работы.

Сведения о женских головных уборах встречаются в трудах европейских путешественников XIII в. Плано Карпини и Вильгельма де Рубрука. П. Карпини пишет: «На голове же они носят нечто круглое, сделанное из прутьев и коры, длиною в один локоть и заканчивающееся наверху четырехугольником, и снизу доверху этот (убор) все увеличивается в ширину, а на верху имеет один длинный и тонкий прутик из золота, серебра или дерева или даже перо; и этот [убор] нашит на шапочку, которая простирается до плеч. И как шапочка, так и вышеупомянутый убор покрыт букараном или пурпуром, или балдакином» [Карпини, Руб-рук, 1911. С. 6; Путешествия…, 1957. С. 27]. Побывавший у монголов В. Рубрук пишет: «...они носят украшение на голове, именуемое бокка, устраиваемое из древесной коры или из другого материала, который они могут найти, как более легкий, и это украшение круглое и большое, насколько можно его охватить двумя руками; длиною в один локоть и более, а вверху – четырехугольное, как капитель колонны. Эту бокку они покрывают драгоценной шелковой тканью; внутри бокка пустая, а в середине над капителью, или над упомянутым четырехугольником, они ставят прутик из стебельков, перьев или из тонких тростинок длиною также в локоть и больше. И этот прутик они украшают сверху павлиньими перьями и вдоль кругом перышками из хвоста селезня, а также драгоценными камнями» [Карпини, Рубрук, 1911. С. 77]. Рубрук отмечает, что когда много монгольских знатных женщин едут вместе, если смотреть на них издалека, то они кажутся солдатами, которые несут на головах шлемы, с поднятыми копьями [Там же].

Головные уборы под названием «гу-гу», высота которых достигала 3 футов, по дан- ным китайских источников, носили жены монголо-татарских князей. Подобное можно наблюдать на 26 портретах императриц Юаньской династии в «запретном городе» – бывшем императорском дворце в Пекине. На императрицах высокие головные уборы, обильно украшенные височными подвесками [Вяткина, 1960. С. 189–201, 199]. Головной убор упоминается в «Золотом сказании» – «Алтан тобчи». В нем говорится, что после смерти Есугэй-багатура – отца Чингисхана, Оэлун-эхе «надевала бокто» и «подпоясывалась» [Викторова, 1980. С. 36]. Особой роскошью отличался женский свадебный головной убор: «Женщины с наступлением времени замужества отпускают волосы, разделяют их и делают пучки. Надевают цзюй-цзюе (головной убор), украшают золотом и лазоревым камнем, головной убор делается, как в Китае, при ходьбе он качается» [Кюнер, 1961. С. 135].

Интересные сведения имеются в описаниях путешествия на Запад даосского монаха Чан Чуня. В сочинении его ученика Ли Чжи Чана говорится: «Замужние женщины надевают на голову бересту, фута в два вышиной, и весьма часто накрывают сверху черной шерстяной фатой, а богатые женщины – красной сырцовой тафтой; хвосты этих шапок похожи видом на гуся или утку и называются гугу ; они весьма боятся, чтобы кто-нибудь неосторожно не наткнулся на эти шапки, и входят в юрты или выходят из них, нагнувшись вниз, и задом» [Си Ю Цзы, 1995. С. 300]. Имеются также сведения инока Магакия о том, что женщины монголов носили остроконечные шапки с парчовой вуалью [История монголов…, 1871. С. 7]. Подобные головные уборы были отмечены Ибн Батутой, он называет их бугтаками: «На голове хатуни – бугтак, т. е. нечто вроде маленькой короны, украшенной драгоценными камнями, с павлиньими перьями наверху» [Мыськов, 1995. С. 38].

Замечательный портрет монгольской замужней женщины XIII–XIV вв. был обнаружен в местности Их-Тэнгэрийн-ам (Падь Великого Неба) на одном из склонов гор Богдо-Уул [Окладников, 1962. С. 68–74. Рис. 19]. А. П. Окладников, описывая портрет монголки, отмечает головной убор женщины: «Он непомерно высок и напоминает слегка искривленный цилиндр. Наверху его, сбоку выступ, а посередине возвышается как бы тонкое ветвистое деревце или изо- гнутая веточка с четырьмя ответвлениями. Если халат и гутулу на рисунке хорошо знакомы каждому, кто представляет современную одежду монгольских женщин, то этот высокий головной убор в виде цилиндра с веточкой наверху кажется совершенно новой неизвестной деталью. Но, именно он (как и находящиеся рядом надписи) дает основания для датировки этого памятника… XIII–XIV вв.... Это уникальный историкоэтнографический документ, драгоценный памятник искусства и культуры монгольского народа» [Окладников, 1962. С. 70–72].

Близкие по конструкции шапки использовались в начале XV в. при дворе Тимура. По данным Руи Гонсалеса де Клавихо, такие головные уборы носили многие придворные дамы и жены Тимура. «Лицо Биби-Ханым было закрыто белой легкой тонкой тканью, а на голове как бы шлем из красной материи, похожий на те, в которых сражаются на турнирах, и эта ткань слегка ниспадала на плечи. А этот шлем очень высок, и на нем было много крупного светлого и круглого жемчуга, много рубинов, бирюзы и других камней, очень красиво оправленных… Верх всего украшал большой султан, высотой в локоть, и от него некоторые перья падали вниз, а другие – до лица и доходили иногда до глаз» [Мыськов, 1995. С. 38–39].

В «Сокровенном сказании» женский головной убор именуется «богта». По мнению Е. П. Мыськова, все его названия созвучны и восходят к одному корню. Он предполагает, что их происхождение «связано с некоторыми особенностями свадебного обряда монгольских народов, который совершался при помощи мозговой кости передней ноги барана, называемой “богто”. Вполне вероятно, что верхняя часть женского головного убора представляет собой символическое воспроизведение этой бараньей кости» [1995. С. 39–40]. Об этом говорится и в работе Г. Р. Галдановой – посредством этой кости «при выходе девушки замуж связано и название головного убора замужней женщины у монголов» [1992. С. 73]. Этот обряд бракосочетания еще в XIII в. назывался «богто чөмөг», соответствующий саянскому «чода» (чода – правая передняя голень забитого на свадьбу скота). У современных монголов термин богт означает калым, а глагол богтолхо у ордосских монголов, сохранивший первоначальную семантику, – «причесывать молодую девушку в день ее замужества как замужнюю женщину», а также в значении «выдавать девушку замуж», «помолвить, обручить» [Галданова, 1992. С. 73; Бутанаев, 2005. С. 112–113]. У саянских тюрок на свадьбе проводилось «обязательное ритуальное соревнование за право овладения костью голени» под названием «чода». Этот обряд по-хакасски назывался – «чода хапханы», по-тувински – «чо-да хунажыр», а по-алтайски – «йодо таштаары». Как только заканчивают заплетать волосы невестке в две косы, посаженная мать отваренной чода, «держа в руке мосол за узкую часть, проводила им три раза по косам невесты, говоря: “Правой голенью мажу правую косу, пусть первый ребенок будет мальчиком!”. С этого момента невестка не имела права показываться перед свекром без головного убора». Закончив эти обрядовые действия, она бросала кость через дымоход юрты или из двери в сторону восхода. Ожидавшие снаружи молодые парни начинали спортивную схватку за право владеть этой костью – чода. По их верованиям, у того, кто побеждал в этом соревновании, раньше остальных участников будет успешная женитьба. Затем победитель получал благословление от самого почетного старика и преподносил ему голень «чода». Эта кость имела «сакральное значение, связанное с общественным статусом человека» [Бутанаев, 2005. С. 112–113]. Предположение предшествующих исследователей о том, что название женского головного убора («бокка», «богто») происходит от этого свадебного обряда, заслуживает особого внимания, так как, действительно, в указанный обряд включены некоторые элементы, связанные со статусом человека, головным убором, касанием костью чода кос невестки и т. д.

Бокки были обнаружены в ходе археологических раскопок средневековых памятников в Кочкорском, Тянь-Шяньском районах Нарынской области, в Алайской долине Ошской области, в Тонском районе Иссык-Кульской области Республики Кыргызстан. В изученных женских захоронениях монгольского времени выявлены разнообразные предметы сопроводительного инвентаря, в том числе принадлежности головных уборов и украшения.

В 1990 г. Нарынским археологическим отрядом кафедры археологии Кыргызского государственного университета были про- ведены археологические раскопки в Ат-Башинском, Тянь-Шанском и Кочкорском районах Нарынской области 1.

В кургане № 1 могильника Секи I (Тянь-Шанский район), в подбое, был найден скелет женщины, уложенной в вытянутом положении головой на север. Около левой плечевой кости погребенной обнаружена основа берестяной бокки , состоящая из двух частей (трапециевидной и прямоугольной) в форме уплощенного цилиндра. Различной формы бусы из стеклопасты и сердолика зафиксированы в области шейных позвонков. В области черепа найден берестяной ромбик, по краю которого видны следы швов [Табалдиев, 1991. С. 10]. В кургане № 3 этого же могильника была погребена женщина, уложенная головой на север. На поверхности левой части грудной клетки располагались фрагменты бокки – кусочки бересты уплощенно-цилиндрической формы. В области шеи и под челюстью находились бисер, фрагменты бус спиралевидной формы из стеклопасты, фрагменты изделий из слюды с отверстиями. Здесь же выявлены три берестяных ромбика со следами швов по краям [Табалдиев, 1991. С. 11–12]. В кургане № 5 могильника Секи I положение погребенной в могильной яме было идентично погребенным в курганах № 1, 3. Однако обе ее руки согнуты в локтях в правую сторону, кисти левой руки расположены на тазобедренных костях. На правой части грудной клетки лежали остатки берестяной бокки уплощенно-цилиндрической формы, навер-шие которой покрывало правую скуловую, верхнечелюстную кость и нижнюю челюсть погребенной. Около черепа находились берестяные ромбики, сотни бисерин из стек-лопасты и другие украшения [Там же. С. 12–13].

В Кочкорской долине в кургане № 4 могильника Бел-Саз I погребена женщина, уложенная головой на северо-запад. В области головы обнаружены остатки ткани и бересты. С левой стороны черепа зафиксирована деталь берестяного головного убора типа бокки и крестообразное деревянное изделие. Около шейных позвонков найдены берестяные ромбики и бусы. В разграбленном кургане № 12 встречены три берестя- ных ромбика со следами швов по краям и остатки ткани. В кургане № 15 отмечен один берестяной ромбик и фрагменты ткани [Там же. С. 24–25]. В кургане № 16 за головой погребенной выявлена бокка удовлетворительной сохранности. У стопы найден берестяной ромбик [Табалдиев, 1996. Рис. 47; 48, 6].

На могильнике Чап (расположен в 1 км к западу от могильника Бел-Саз I), в кургане № 7 (погребение женщины) обнаружена бокка. Ее прямоугольная часть прикрывала левую ключицу, а трапециевидная – грудную клетку. Среди инвентаря из числа предметов украшения имелись берестяной ромбик, бусы из раковин каури и стеклянной пасты.

Остатки бокк, найденные в шести раскопанных женских погребениях в Тянь-Шанском районе и Кочкорской долине, имели уплощенно-цилиндрическую форму. Отмечено, что во всех памятниках бокку сопровождали украшения из бисера, бус, берестяные ромбики. Только в одном случае, в разграбленном кургане № 15 могильника Бел-Саз I, был найден всего один берестяной ромбик, без бокки. Можно предположить, что он остался от головного убора, который во время разборки кургана грабителями был уничтожен. Таким образом, видно, что берестяные ромбики являлись обязательной декоративной деталью женского головного убора. Они, в свою очередь, обшивались бисером, что делало их более привлекательными для использования в качестве украшения средневекового женского головного убора.

В кургане № 10 могильника Сюттуу-Булак I (раскопан в 1995 г. совместной германско-кыргызской археологической экспедицией в Кочкорской долине) на глубине 1,35–1,45 м обнаружен скелет женщины, ориентированный головой на северо-запад. С правой стороны от черепа располагались остатки головного убора из бересты уплощенно-цилиндрической формы (бокка) и навершие декоративного деревянного изделия, украшенного резным растительным орнаментом. Голова погребенной склонена в сторону бокки. В области черепа найдены матерчатые остатки, стеклянные бусы и бронзовое треугольное декоративное изделие с заклепками. На теменной кости и на шейных позвонках лежали берестяные ромбики, украшенные мелким бисером [Anke et al., 1997. S. 514–520]. В ходе раскопок кургана № 17 того же могильника обнаружен скелет женщины, ориентированный головой на северо-запад. В области черепа на уровне ушей зафиксированы четыре ромбических изделия из бересты и фрагменты декоративно оформленного деревянного на-вершия от головного убора [Anke et al., 1997. Abb. 7, 5]. В кургане № 21 найден скелет женщины, ориентированный головой на северо-восток. Справа от головы выявлен слегка изогнутый предмет из бересты и зафиксированы следы шапки из войлока. Возле правого уха отмечены многочисленные стеклянные бусы. Около правого колена и берцовой кости находился хорошо сохранившийся головной убор – бокка. Часть левой боковой стороны и нижнего основания берестяной трапеции покрывает середину берцовой кости. На плоской крышке, закрывающей трапециевидную часть бокки, сохранилась фрагменты деревянного навер-шия [Ibid. S. 524–528]. Погребенная в кургане № 21, в отличие от ранее изученных захоронений, головой ориентирована в ином направлении. Ее головной убор положен не как у остальных – в области головы и на груди, а около голени.

В результате исследований на могильнике Сюттуу-Булак получены дополнительные материалы, конкретизирующие форму женского головного убора. Эти находки показывают, что к верхней трапециевидной части бокки прикреплялось крестовидное деревянное основание, на котором вертикально устанавливали декоративно оформленный стержень [Табалдиев, 1996. С. 133].

В 2002 г. археологическим отрядом, организованным Турк Тарых Куруму (Турция) и Ассоциацией историков Кыргызстана, в Алайской долине обнаружены курганы монгольского времени. Средневековый могильник Жетим-Кыркол находится в 1 км к югу от сельского совета Уч-Добе Алайского района, в южной части местности Туюк, на левом берегу р. Гульча, в 300 м от автомобильной трассы Ош-Хорог, на склоне небольшой горы. Состоит из четырех расположенных в один ряд на небольшом расстоянием друг от друга курганов. Цепочка объектов ориентирована по линии северо-восток – юго-запад. Только в двух курганах (№ 1 и 3) были выявлены женские погребения с головными уборами. В кургане № 1 погребенная ориентирована головой на север. В этой могиле найдены принадлежности головного убора – диадема и бокка из бересты. В кургане № 3 также зафиксирована бокка [Жолдошев, 2003].

В последние годы появились новые находки из Иссык-Кульской котловины. В Тон-ском районе, на северной части средневекового городища Кан-Дюбе и северо-западной части небольшого водохранилища, на лессовой почве плато был открыт разновременной курганный могильник Боз-Адыр. Группа курганов расположена без определенной системы на седловине горы, на склоне, на увале и тянется по длине ветви предгорья с востока на запад. В ходе работы Кан-Дюбинского археологического отряда Кыргызско-Турецкого университета «Манас» под руководством профессора К. Ш. Табал-диева в полевых сезонах 2013–2014 гг. с участием авторов данной работы на этом могильнике в курганах № 10, 11, 38 были обнаружены бокки (рис. 1, 1–9 ; 2, 1–3 ; 3, 1–4а ).

Курган № 10 имел каменную задернованную насыпь размерами 3,5 х 2,2 м, ориентированную по линии юго-запад – северо-восток. В погребении женщины в ящике-табута в области головы была найдена бокка из бересты [Табалдиев и др., 2014. С. 189. Рис. 3, 4 ]. Конус-трубка находилась с правой стороны черепа, один конец навершия (расширяющаяся часть) покрывал правую глазницу погребенной, другой – верхнюю часть плечевой кости. Возле бокки лежали фрагменты деревянных палочек (рис. 1, 9 ). Мелкий бисер белого цвета зафиксирован вокруг берестяных изделий и на них. С правой стороны нижней челюсти обнаружены четыре раковины каури, берестяной ромбик и бронзовая трубочка, имеющая внутри следы дерева (рис. 1, 2 , 5–8 ). Около теменной кости над поперечной жердью зафиксирована прямоугольная часть бокки, над которой был берестяной ромбик, украшенный бронзовыми круглыми тонкими бляшками (рис. 1, 1 ). Правее теменной кости, между нею и поперечной жердью, найдена половина еще одного берестяного ромбика (рис. 1, 3 ).

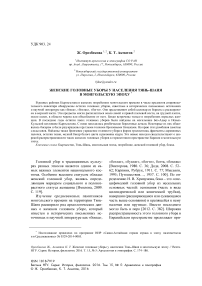

В кургане № 11 был выявлен скелет взрослой женщины, уложенной на спину, головой на север – северо-восток. С левой стороны от погребенной, к северо-востоку от черепа обнаружена бокка из бересты (рис. 2, 1–3 ), состоящая из трех частей: цилиндрообразной, трапециевидной (в виде

Рис. 1 (фото). Принадлежности женского головного убора типа бокка: 1-3 - берестяные ромбики; 4 - берестяная основа бокки в виде цилиндра; 5 - раковины каури и бисер; 6-8 - бронзовый цилиндр с деревянной основой внутри (вид с трех сторон); 9 - фрагменты деревянной палочки (фото Ж. Орозбековой)

раструба) и плоской, закрывающейся крышкой. Между черепом и головным убором находились три позвонка барана.

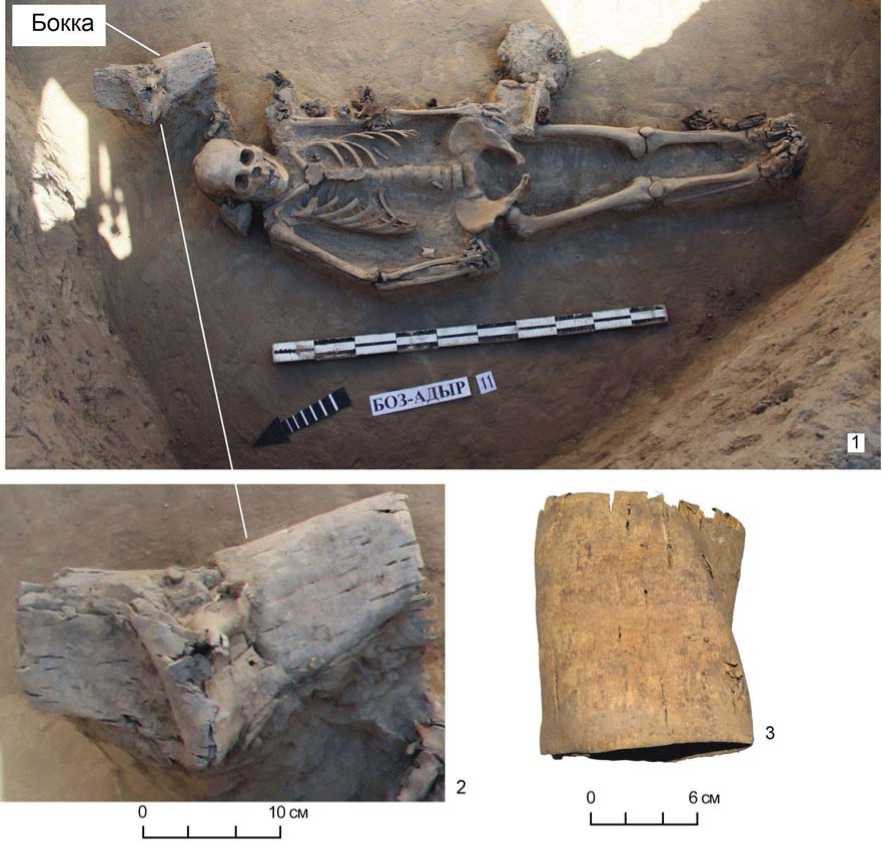

В кургане № 38 с каменно-земляной насыпью, вытянутой по линии север - юг, обнаружена бокка. Она находилась над правой плечевой костью погребенной и сохранилась не полностью (рис. 3, 1, 3). Рядом зафиксированы фрагменты деревянных палочек. Они лежали у крышки бокки и чуть севернее. Скорее всего, эти находки имели отношение к головному убору. Одна из палочек обернута тканью, сверху обмотана проволокой. Вероятно, они являются фрагментами от крестовины, прикрепленной на плоской детали, закрывающей трапециевидную часть бокки, или остатками от вертикально установленных деревянных декоративных изделий. На теменной кости черепа погребенной, на двухслойной плотной ткани, лежало бронзовое украшение головного убора (рис. 3, 2, 2а). Оно имеет форму трилистника с выделяющими обоймами. Все листики этого украшения растрескались и были частично разломаны, его сохранность не полная. С обратной стороны

Рис. 2 (фото). Женское погребение могильника Боз-Адыр:

1 - местоположение бокки в погребении; 2 - бокка; 3 - цилиндрическая часть бокки (фото Ж. Орозбековой)

видно, что листья трилистника соединены между собой треугольником с вогнутыми сторонами и шестью бугорками. В центре этой композиции расположен большой сферический выступ (рис. 3, 4, 4а ). Поверх сохранившегося фрагмента ткани, по краю, была пришита тонкая заплетенная косичка. Возможно, бронзовое украшение прикреплялось к этой косичке. Новые находки из могильника Боз-Адыр существенно расширяют ареал распространения подобных головных уборов на территории Республики Кыргызстан.

Следует также упомянуть о последнем обнаружении бокки на территории Западной

Сибири. В 2015 г. сотрудниками ИАЭТ СО РАН были обнаружены остатки такого женского головного убора на памятнике Кроха-лёвка-5 в Новосибирском Приобье. Здесь в погребении женщины монгольского времени в области головы выявлена основа боки и найдены стеклянные (?) и каменные бусы на головном уборе в области черепа и шейных позвонков. По мнению исследователей, этот головной убор является редкой находкой для данного региона [Марченко и др., 2015. С. 298-299. Рис. 1, 1 ], но, тем не менее, существенно расширяется ареал распространения подобных головных уборов в северном направлении.

Судя по имеющимся материалам, бокки носили только замужние женщины, так как в раскопанных курганах Тянь-Шаня, относящихся к XIII–XIV вв., они были найдены только в погребениях взрослых женщин. В детских или подростковых захоронениях бокки не встречались. Подобные головные уборы редко находят на черепе, обычно они положены у бедер, на груди, под головой или покрывают лицо. По этому поводу Е. П. Мыськов пишет, что головной убор бокка помещен в могилу не как элемент одежды, «а как особый предмет сопровож- дающего инвентаря, несущий вполне определенную смысловую нагрузку», и их наличие в захоронениях прежде всего подчеркивает половозрастное и социальное положение погребенной [1995. С. 42]. В ходе изучения головных уборов кочевников Золотой Орды Р. Р. Ямилова также приходит к выводу, что бокка является показателем социального статуса [2009. C. 122].

По обнаруженным в Евразийском пространстве остаткам данного вида головных уборов созданы их графические и предметные реконструкции [Мыськов, 1995; Пили-

Рис. 3 (фото). Бокка и ее детали: 1 – местоположение бокки в женском погребении могильника Боз-Адыр; 2 , 2 а – матерчатое покрытие; 3 – бокка; 4 , 4а – бронзовое украшение бокки

(фото Ж. Орозбековой)

пенко, 2013; Тишкин, Пилипенко, 2003; Anke et al., 1997]. Используя бамбук и бересту, С. А. Пилипенко смоделировал в натуральную величину бокки из нескольких могильников, в том числе из Бел-Саз I. В итоге бамбук оказался тяжелее, чем береста, но для изготовления верхнего прутика он подходил лучше, чем другие материалы. Береста, сочетавшая в себе жесткость, эластичность и легкость, была использована для верхней части навершия бокки [Тишкин и др., 2002; Пилипенко, 2013. С. 86].

Реконструирован женский головной убор монгольского времени и только на основе вещественных источников из могильников Бел-Саз I и Сюттуу-Булак I [Anke et al., 1997. Abb. 13]. Он состоял из цилиндрообразной и трапециевидной частей, которые соединялись между собой и прикреплялись к головному убору. Берестяные ромбики свисали в качестве украшений с двух сторон в области ушей. Они как декоративные подвески украшали головной убор [Табалдиев, Жолдошов, 2007. С. 214–215].

При анализе археологических материалов, происходящих из Центральной Азии, был выделен монголо-тянь-шаньский тип бокки с капителеобразным навершием [Пилипенко, 2007. С. 132]. Рассмотренные остатки женских головных уборов на памятнике Боз-Адыр могут быть также отнесены к монголо-тянь-шаньскому типу – с капителеобраз-ными навершиями. На основе находок остатков бокк в погребениях монгольского времени на территории Тянь-Шаня можно предполагать, что традиция помещения в могилы подобных головных уборов была воспринята местным населением от монголов.

Таким образом, средневековый женский головной убор как составляющая часть костюма является важной категорией из состава комплекса одежды, относящегося к «монгольской имперской культуре» [Горелик, 2012. С. 192]. Мы присоединяемся к мнению о том, что бокки, как и шапки-колпаки, можно включить в число датирующих предметов [Мыськов, 1995]. Находки остатков бокк на Тянь-Шане и в Сибири дополняют ряд прежде найденных и свидетельствуют о широкой распространенности этих головных уборов в горностепном пространстве Евразии. Накопленные материалы показывают, что бокка существовала в разных вариантах. При этом она не теряла свою суть и принадлежность к монгольскому периоду как важная часть женских одеяний народов Евразии, испытавших влияние «монгольской имперской культуры».

Список литературы Женские головные уборы у населения Тянь-Шаня в монгольскую эпоху

- Бутанаев В. Я. Пищевые запреты саянских тюрков//Этнография Алтая и сопредельных территорий: Материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. Барнаул, 2005. Вып. 6. С. 109-114.

- Викторова Л. Л. Монголы. Происхождение народа и истоки культуры. М.: Наука, 1980. 224 с.

- Вяткина К. В. Монголы Монгольской Народной Республики (материалы историко-этнографической экспедиции Академии наук СССР и Комитета наук МНР 1948-1949 гг.//Восточно-Азиатский этнографический сборник. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 159-271.

- Галданова Г. Р. Семантика архаичных элементов свадьбы у тюрко-монголов//Традиционная обрядность монгольских на-родов. Новосибирск: Наука, 1992. С. 71-89.

- Горелик М. В. Декор монгольского костюма XII-XIV вв.//История и культура средневековых народов степной Евразии: Материалы II Междунар. конгресса средневековой археологии Евразийских степей. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2012. С. 191-193.

- Доде З. В. К вопросу о боктаг//РА. 2008. № 4. С. 52-63.

- Жолдошев К. Ж. Кичи Алай өрөөнүндөгү соңку түрк жана монгол доорлорунун археологиялык эстеликтери//Научные труды Южного отделения НАН КР. Ош: Илим, 2003. Вып. 3. С. 227-232.

- История монголов Инока Магакии XIII века. Перевод и объяснения К. П. Паткапова. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1871. 107 с.

- Карпини И. П., Рубрук В. История мон-голов//Путешествия в восточные страны. СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1911. 232 с.

- Кюнер Н. В. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. М.: Вост. лит., 1961. 392 с.

- Марченко Ж. В., Гришин А. Е., Кишкурно М. С., Галямина Г. И., Назарова Л. В. Новые данные по памятникам Крохалевского археологического микрорайона (Новосибирское Приобье)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. Т. 21. С. 297-302.

- Мыськов Е. П. О некоторых типах головных уборов населения Золотой Орды//РА. 1995. № 2. С. 36-43.

- Окладников А. П. Древнемонгольский портрет, надписи и рисунки на скале у подножья горы Богдо-Уулла//Монгольский археологический сборник. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 68-74.

- Пилипенко С. А. К вопросу о выделении монголо-тянь-шаньской разновидности женского головного убора средневековых монголов «бокка»//Алтае-Саянская горная страна и история освоения ее кочевниками: Сб. науч. тр. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2007. С. 129-133.

- Пилипенко С. А. Бокка сложной конструкции из курганного могильника Телеутский Взвоз-1 в степном Алтае (технологический аспект)//Изв. Алт. гос. ун-та. 2013. № 2-4 (80). С. 84-87.

- Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М.: Гос. изд-во геогр. лит., 1957. 272 с.

- Си Ю Цзы, или описание путешествия на Запад даосского монаха Чан Чуня//Пустыня Татарии: Альманах «Арабески истории». М.: Изд-во ДИДИК, 1995. Вып. 2. С. 280-379.

- Табалдиев К. Ш. Отчет об археологических работах в Ат-Башинском, Тянь-Шаньском, Кочкорском районах Нарынской области в 1990 г. Бишкек, 1991. Ч. 1. 180 с.

- Табалдиев К. Ш. Курганы средневековых кочевых племен Тянь-Шаня. Бишкек: Айбек, 1996. 256 с.

- Табалдиев К., Жолдошов Ч. Позднесредневековые курганы Тянь-Шаня в свете новых исследований//Средневековая археология евразийских степей: Материалы Учредительного съезда Международного конгресса. Казань, 2007. Т. 1. С. 213-223.

- Табалдиев К. Ш., Акматов К. Т., Орозбекова Ж. Деревянные остовы седла из могильника Боз-Адыр на Тянь-Шане//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 5: Археология и этнография. С. 186-196.

- Тишкин А. А., Горбунов В. В., Казаков А. А. Курганный могильник Телеутский Взвоз-1 и культура населения лесостепного Алтая в монгольское время. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2002. 276 с.

- Тишкин А. А., Пилипенко С. А. Опыт реконструкции женских головных уборов монгольского времени//V Конгресс этнографов и антропологов России: Тез. докл. М., 2003. С. 233.

- Хрипунов Н. В. Одежда знати Великой империи монголов в 1207-1266 гг.//Золото-ордынская цивилизация: Сб. ст. Казань, 2012. С. 363-393.

- Ямилова Р. Р. Головные уборы кочевни-ков Золотой Орды//Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. СПб., 2009. Вып. 89. С. 118-124.

- Anke B., Moskalev M. I., Soltobaev O. A.,Tabaldiev K. Š. Ausgrabungen auf dem Gräberfeld von Süttü-Bulak, Raj. Kočkorka, Kyrgyzstan //Eurasia Antiqua . 1997. Bd. 3. S. 513-570. (на нем. яз.)