Женские кожаные туфли на низком и среднем каблуке (по материалам русских археологических комплексов Омского Прииртышья)

Автор: Татаурова Лариса Вениаминовна, Богомолов Владимир Борисович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Археологическое изучение русских поселений Нового времени в Омском Прииртышье позволило получить представительную коллекцию кожаной обуви, ее деталей и фрагментов. Разносторонний и комплексный анализ этого собрания дал возможность выделить десять типов обуви, распространенной в обиходе сельского населения XVII-XVIII вв. Одним из основных типов женской кожаной обуви были башмаки. Для их реконструкции на основе археологического материала представлена методика, разработанная и использованная авторами при изучении других типов обуви. Она состоит из семи этапов, последним из которых является воссоздание объемного вида изделий. Описаны их материал, конструкция, технология изготовления. Прослежены особенные и общие черты с другими ранее выделенными типами обуви из коллекций этих памятников и иных собраний археологической кожаной обуви русского населения Западной Сибири. Выполнены натурная и графическая реконструкции формы обуви. Рассмотрены истоки формирования и время бытования, оценено ее место в костюмном комплексе русского населения Омского Прииртышья XVII-XVIII вв.

Омское прииртышье, xvii-xviii вв, русское население, кожаная обувь, технология изготовления, реконструкция типов

Короткий адрес: https://sciup.org/147219982

IDR: 147219982 | УДК: 391 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-7-107-120

Текст научной статьи Женские кожаные туфли на низком и среднем каблуке (по материалам русских археологических комплексов Омского Прииртышья)

Acknowledgements

The work was supported on the state assignment in the field of scientific activities (project No. 33.5677.2017 / 8.9)

Khudyakov Yu. S., Borisenko A. Yu. Collection of Iron Arrowheads of the Kyrgyz Great Power Epochs from the Kyrgyz National Museum in Bishkek City Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2018, vol. 17, no. 7: Archaeology and Ethnography, p. 99–106. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2018-17-7-99-106

Вскоре после того, как енисейскими кыргызами в ходе войны с Уйгурским каганатом было достигнуто несколько решительных побед над уйгурскими и другими телесскими племенами, кыргызы вторглись на территории, расположенные в восточных отрогах Тянь-Шаня. В это время их владения находились «от Хами на запад, от Харашара на север, подле Белых гор» [Бичурин, 1998. С. 358]. В результате данных военных походов кыргызы смогли достигнуть районов своего прежнего расселения, в которых проживали в предшествующие хуннские времена. Вполне вероятно, что в течение этих нескольких десятилетий отряды кыргызских воинов могли совершать походы не только в сторону Бешбалыка, Турфана и Кашгара, но и в пределы западных районов Тянь-Шаньской горной системы, расположенных на территории северной части современного Кыргызстана. В дальнейшем, после того как обширные пространства центрально-азиатских степей были завоеваны киданями, а вслед за ними и монгольскими войсками, тянь-шаньские кыргызы оказались отрезанными от прежних мест своего обитания на территории Саяно-Алтая и в дальнейшем, в эпоху монгольских завоеваний, были включены в состав монгольских государственных образований Чингизидов на территории Восточного Туркестана, Центральной и Средней Азии.

Военное дело кыргызов интересовало многих исследователей из Китая, России, стран Европы, США и Японии [Восточный Туркестан…, 1988. С. 19 - 28; 1995. С. 359 - 430; Кляштор-ный и др., 1991. С. 125 - 129; Попова, 2008. С. 37]. В 1990-х гг. М. В. Гореликом был предпринят опыт исследования военного дела древних и средневековых народов Востока, в том числе кочевников Восточного Туркестана [Горелик, 1993. С. 134; Восточный Туркестан…, 1995. С. 422 - 423; Табл. 54, 5 , 9 ]. Однако в этих трудах не использовались находки предметов вооружения из музейных коллекций.

До настоящего времени археологических памятников кыргызской культуры, которые можно было бы отнести к эпохе Кыргызского Великодержавия, на территории современного Кыргызстана не было обнаружено. Лишь отдельные находки кыргызских предметов вооружения и художественные металлические изделия удалось выявить в составе музейных кол- лекций, которые находятся на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая [Худяков, 1992]. В этой связи определенный интерес может представлять небольшая коллекция железных наконечников стрел, которая выставлена в составе музейной экспозиции, посвященной эпохе Кыргызского Великодержавия, в Национальном музее Кыргызской Республики в г. Бишкеке.

К сожалению, первоначальное местонахождение каждой из данных археологических находок до настоящего времени установить не удалось. Однако по сведениям, полученным в результате беседы с сотрудниками Национального музея, все эти предметы вооружения дистанционного боя, вероятнее всего, происходят с территории современной Республики Кыргызстан. Они могут быть подвергнуты типологическому анализу и классифицированы по формальным признакам согласно ранее разработанной и неоднократно успешно апробированной в прошлом формально-типологической методике, что и является целью данной публикации. Это должно позволить уточнить хронологию распространения данных находок на территории Кыргызстана и высказать некоторые предположения об их вероятной культурной принадлежности.

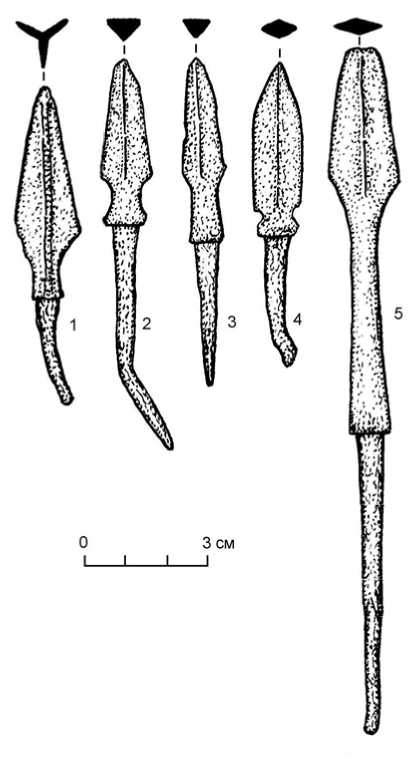

По материалу изготовления все предметы из состава изучаемой коллекции относятся к одному классу – железных наконечников. По способу насада все они могут быть включены в состав одного отдела – черешковых. По сечению пера среди них выделяются несколько групп.

К первой группе можно отнести наконечник с трехлопастным в сечении пером. По форме пера данный предмет выделяется в самостоятельный тип наконечников стрел.

Тип 1 – наконечник с удлиненно-ромбическим пером. В составе изучаемой коллекции он представлен одним экземпляром. Длина пера с упором – 5,3 см, ширина пера – 1,6 см, длина черешка – 2,8 см. Наконечник с остроугольным острием, удлиненно-ромбическим пером, покатыми плечиками, выступающим упором. Плечико одного пера у этого наконечника частично повреждено (см. рисунок, 1 ).

По своему функциональному назначению стрелы с трехлопастным в сечении пером относятся к числу не бронебойных наконечников. Они могли быть предназначены для поражения легковооруженных вражеских воинов, не защищенных металлическими доспехами. Считается, что трехлопастное сечение пера придавало стреле улучшенные аэродинамические свойства, способствовало ее вращению вокруг своей оси и повышению устойчивости во время полета, а также повышало дальнобойность и точность в поражении цели [История…, 1968. С. 128; Горбунов, 2006. С. 38]. Подобные же-

Железные наконечники стрел эпохи Кыргызского Великодержавия из собрания Национального музея Кыргызской Республики: 1 - наконечник с трехлопастным в сечении пером; 2 , 3 - наконечники с трехгранным в сечении пером одного типа; 4 , 5 – наконечники с ромбическим в сечении пером разных типов

Iron arrowheads of the era of the Kyrgyz Great Power from the collection of the National Museum of the Kyrgyz Republic: 1 - tip with a three-blade in cross-section; 2 , 3 - one type of trihedral crosssection; 4 , 5 – tips with rhombic cross-section with different types of blade

лезные трехлопастные стрелы широко применялись енисейскими кыргызскими воинами в раннем и развитом Средневековье [Евтюхова, 1948. С. 104; Киселев, 1949. С. 325]. Изображение всадника с луком и стрелой с наконечником удлиненно-ромбической формы представлено на рельефах Копенского чаа-таса [Евтюхова, Киселев, 1940. Рис. 54]. Подобные стрелы были на вооружении у древних тюрок Саяно-Алтая во второй половине I тыс. н. э. [Гаврилова, 1965. Табл. VIII, 2 ; Могильников, 1981. С. 36; Соловьев, 2003. С. 132].

В составе второй группы стрел можно выделить наконечники с трехгранным в сечении пером. По форме пера они могут быть выделены в один тип.

Тип 1 представлен наконечниками с боеголовковым пером. В составе изучаемой коллекции к данному типу можно отнести два экземпляра. Размеры наконечников несколько различаются. Длина пера первой из таких стрел – 4 см, их ширина пера – 1,3 см, а длина черешка – 6 см. Длина пера второго наконечника стрелы – 4,5 см, ширина пера – 1,1 см, длина черешка – 3,6 см. Стрелы с остроугольным острием, выделенной удлиненно-ромбической боевой головкой, покатыми плечиками, выступающей шейкой с расширяющимся вниз упором. Острие одного из этих наконечников частично повреждено (см. рисунок, 2 , 3 ).

Железные наконечники с трехгранным в сечении пером по своему функциональному назначению, вероятнее всего, должны быть отнесены к числу бронебойных стрел, предназначенных для пробивания специализированного защитного покрытия, изготовленного из железных пластин или из твердой кожи [Горбунов, 2006. С. 40]. Вероятно, наряду с поражением тяжеловооруженных противников подобные стрелы могли применяться при стрельбе и по иным целям.

К третьей группе следует отнести наконечники стрел с ромбическим в сечении пером. В составе данной группы по форме пера выделяется два отдельных типа стрел.

Тип 1 – наконечники с вытянуто-пятиугольным пером. Представлен одним экземпляром. Длина пера – 4,4 см, ширина пера – 1,2 см, длина черешка – 3,4 см. Наконечник с остроугольным острием, вытянуто-пятиугольным пером, прямыми плечиками, выступающей укороченной шейкой с упором (см. рисунок, 4 ).

К типу 2 относится наконечник с боеголовковым пером. Длина пера с шейкой - 9,5 см, ширина пера – 1,8 см, длина черешка – 7,8 см. Наконечник с затупленным острием, удлиненно-ромбической боевой головкой, покатыми плечиками, значительно удлиненной шейкой с упором и довольно длинным черешком (см. рисунок, 5 ).

Железные наконечники с ромбическим в сечении пером по своему функциональному назначению могут быть отнесены к числу универсальных боевых.

В качестве отличительной особенности всех железных наконечников стрел из состава изучаемой музейной коллекции можно отметить несколько необычную для подобных предметов, обнаруженных на территории Тянь-Шаня и Семиречья, довольно хорошую сохранность. Это существенно отличает их от сильно коррозированных железных наконечников стрел, обнаруженных ранее во многих исследованных комплексах культур древнетюркского, предмонгольского и монгольского времени, раскопанных кыргызскими археологами в предшествующие годы на территории Притяньшанья и сопредельных районов Кыргызстана [Та-балдиев, 1996. С. 44. Рис. 11, 4 ; 2011. С. 304]. В то же время подобная хорошая сохранность железных предметов вооружения, включая наконечники стрел, характерна для изделий, изготовленных мастерами-оружейниками енисейских кыргызов в Южной Сибири.

Железные наконечники стрел с удлиненно-ромбической формой пера, близкие по конфигурации к описанному выше трехлопастному наконечнику из состава исследуемой коллекции, начали использоваться на территории Центрально-Азиатского историко-культурного региона (в Забайкалье и Монголии) в хунно-сяньбийское время [Коновалов, 1976. Табл. I, 1 ; II, 20 , 28 ; Давыдова, 1985. Рис. XII, 2 , 3 ]. Подобные по форме стрелы имелись на вооружении также у носителей иных культур данной эпохи, в том числе булан-кобинской и кок-пашской, памятники которых были распространены на территории Горного Алтая в течение первой половины I тыс. н. э. [Горбунов, 2006. Рис. 23, 14 ; Бобров и др., 2003. Рис. 29, 3 ; 30, 10 ]. Присутствовали они и у ранних тюрок на территории Горного Алтая [Тетерин, 2004. Рис. 5, 4 ].

В Притяньшанье и Семиречье похожие по конфигурации наконечники стрел известны в памятниках кенкольской культуры в первой половине I тыс. н. э., а во второй половине I тыс. н. э. они находились в арсеналах древних тюрок, кимаков и енисейских кыргызов [Арсланова, 2013. Рис. 2, 8 ], западных тюрок и тюргешей на территории Северного Притяньша-нья [Табалдиев, 1996. С. 44; Рис. 5, 4 - 7 ; 25, 4 ]. Енисейские кыргызы в Южной Сибири использовали подобные стрелы и в течение последующего исторического периода, охватывающего первые века II тыс. н. э.

Судя по выявленным аналогиям, на территории Притяньшанья стрелы с железными трехлопастными наконечниками удлиненно-ромбической формы могли применяться в течение длительного исторического периода, включая эпоху поздней Древности, а также раннее и развитое Средневековье. Однако трехлопастные наконечники стрел кенкольской культуры несколько отличаются по своим пропорциям и размерам пера от находки из состава изучаемой коллекции. Поэтому исследованный экземпляр следует отнести к историческому периоду второй половины I тыс. н. э.

Железные наконечники стрел с трехгранным в сечении пером находят аналогии у древнего и средневекового населения Центрально-Азиатского историко-культурного региона. Впервые они появились у хуннов [Давыдова, 1985. Рис. IX, 4 ] В дальнейшем, в течение хун-но-сяньбийской эпохи, трехгранные стрелы вытянуто-пятиугольной формы использовались носителями кок-пашской культуры на территории Восточного Алтая [Бобров и др., 2003. Рис. 16, 11 ], кенкольской культуры на Тянь-Шане и в Семиречье. Среди них были бронебойные наконечники стрел боеголовковой и удлиненно-ромбической форм. Трехгранные наконечники стрел с выделенной боевой головкой и удлиненной шейкой, снабженные упором, начали применяться древнетюркскими стрелками в Центрально-Азиатском историко-культурном регионе во второй половине I тыс. н. э. Были они в ходу у западных тюрок, уйгуров и кимаков, у енисейских кыргызов в эпоху Великодержавия в IX–X вв., использовались населением Северного Притяньшанья в течение первых столетий II тыс. н. э. [Худяков и др., 2013. С. 218], найдены в процессе раскопок памятника Кызыл-Курган в Кыргызстане [Берн-штам, 1952. Рис. 79, 5 , 6 ].

Судя по приведенным аналогиям, трехгранные наконечники стрел из состава исследуемой оружейной коллекции с большой долей вероятности могут быть отнесены к эпохе Кыргызского Великодержавия.

Среди железных стрел с ромбическим в сечении пером в составе изучаемой коллекции выделяется наконечник вытянуто-пятиугольной формы. Ему можно найти аналогии в числе стрел в комплексе средств ведения дистанционного боя культур, распространенных в пределах Центрально-Азиатского историко-культурного региона в I тыс. н. э. и первые столетия II тыс. н. э.

Наконечники с ромбическим в сечении пером асимметрично-ромбической формы обнаружены на территории равнинного Алтая в археологических комплексах кимаков, относящихся к последним векам I тыс. н. э. Близкий по форме наконечник стрелы найден в одном из комплексов культуры кыштымов, относящихся к первым векам II тыс. н. э. в Минусинской котловине. Боеголовковый наконечник с ромбическим в сечении пером и удлиненной шейкой с упором имеет аналогии в одном из памятников культуры енисейских кыргызов на территории Южной Сибири.

Выставленные в экспозиции Национального музея Кыргызстана и рассмотренные в рамках настоящего исследования находки различных форм железных наконечников стрел из Притяньшанья, судя по прослеженным аналогиям на сопредельных территориях Центрально-Азиатского историко-культурного региона, включая южные районы Сибири, могут быть отнесены ко второй половине I – первым векам II тыс. н. э. Вполне вероятно, что они принадлежали к комплексам боевых средств дистанционного боя кыргызов эпохи Кыргызского Великодержавия и других этносов и этнических групп на территории Притяньшанья, входивших в состав Кыргызского каганата в IX–X вв.

Арсланова Ф. Х. Воинские захоронения кимаков в Зевакинском могильнике // Арсланова Ф. Х. Очерки средневековой археологии Верхнего Прииртышья. Материалы и исследования по археологии Казахстана. Астана: Филиал Ин-та археологии им. А. Х. Маргулана, 2013. Т. 3. С. 28 - 92.

Arslanova F. Kh. Voinskie zakhoroneniya kimakov v Zevakinskom mogil’nike [Military Burial Places of the Kimak People in Zevakino Burial Ground]. In: Arslanova F. Kh. Ocherki srednevekovoi arkheologii Verkhnego Priirtysh’ya. Materialy i issledovaniya po arkheologii Kazakhstana [Sketches of the medieval archaeology of drainage basin of the Irtysh River. Materials and research on the archaeology of Kazakhstan]. Astana, Branch of A. Kh. Margulan Institute of Archaeology Publ., 2013, vol. 3, p. 28 - 92. (in Russ.)

Бернштам А. Н. Историко-археологические очерки центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая // МИА. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. № 26. 346 с.

Bernshtam A. N. Istoriko-arkheologicheskie ocherki Tsentral’nogo Tyan-Shanya i Pamiro-Alaya [Historical and archaeological sketches of Central Tian Shan and Pamir-Alay]. Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR [ Materials and research on archaeology of the USSR ]. Moscow, Leningrad, AS USSR Publ., 1952, no. 26, 346 p. (in Russ.)

Бичурин Н. Я. [Иакинф] Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Алматы: ТОО «Жалын баспасы», 1998. Ч. 1. 390 с.

Bichurin N. Ya. [Iakinf]. Sobranie svedenii o narodakh, obitavshikh v Srednei Azii v drevnie vremena [Collection of Data on the People living in Central Asia in Ancient Times]. Almaty, Zalyn baspasy Publ., 1998, part 1, 390 p. (in Russ.)

Бобров В. В., Васютин А. С., Васютин С. А. Восточный Алтай в эпоху Великого переселения народов (III–VII века). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. 224 с.

Bobrov V. V., Vasiutin A. S., Vasiutin S. A. Vostochnyi Altai v epokhu Velikogo pereseleniya narodov (III–VII veka) [Eastern Altai during in the Great Migration (3rd –7th centuries)]. Novosibirsk, IAE SB RAS Publ., 2003, 224 p. (in Russ.)

Восточный Туркестан в древности и раннем Средневековье: Очерки истории. М.: Вост. лит., 1988. 449 с.

Vostochnyi Turkestan v drevnosti i rannem Srednevekov’e: Ocherki istorii [Eastern Turkestan in Ancient and Early Middle Ages: History Essays]. Moscow, Vostochnaya Literatura Publ., 1988, 449 p. (in Russ.)

Восточный Туркестан в древности и раннем Средневековье: Хозяйство, материальная культура. М.: Вост. лит., 1995. 523 с.

Vostochnyi Turkestan v drevnosti i rannem Srednevekov’e: Khozyaistvo, material’naya kul’tura [Eastern Turkestan in Ancient and Early Middle Ages: Economy, Material Culture]. Moscow, Vostochnaya Literatura Publ., 1988, 449 p. (in Russ.)

Гаврилова А. А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. М.; Л.: Наука, 1965. 128 с.

Gavrilova A. A. Mogil’nik Kudyrge kak istochnik po istorii altaiskikh plemen [Burial Ground Kudyrgae as a Source on History of the Altai Tribes]. Moscow, Leningrad, Nauka, 1965, 128 p. (in Russ.)

Горбунов В. В. Военное дело населения Алтая в III–ХIV вв. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2006.

Ч. 2: Наступательное вооружение (оружие). 232 с.

Gorbunov V. V. Voennoe delo naseleniya Altaya v III–XIV vv. [Warfare of the Altai Population 3rd - 14th centuries]. Barnaul, AltSU Publ., 2006, part 2: Offensive Arms (Weapons), 232 p. (in Russ.)

Горелик М. В. Оружие древнего Востока (IV тысячелетие – IV в. до н. э.). М.: Наука, 1993. 349 с.

Gorelik M. V. Oruzhie drevnego Vostoka (IV tysyacheletie – IV vek do n. e.) [Weapon of the Ancient East (IV millennium – IV century BC)]. Moscow, Nauka, 1993, 349 p. (in Russ.)

Давыдова А. В. Иволгинский комплекс (городище и могильник) – памятник хунну в Забайкалье. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1985. 111 с.

Davydova A. V. Ivolginskii compleks (gorodishche i mogil’nik) – pamyatnik khunnu v Zabaikal’e [Ivolginsky Complex (Settlement and Burial Ground) – a site to the Huns in Transbaikalia]. Leningrad, Leningrad State Uni. Publ., 1985, 111 p. (in Russ.)

Евтюхова Л., Киселев С. Чаа-тас у села Копены // Тр. Государственного исторического музея. М., 1940. Вып. 11. C. 21 - 54.

Evtyukhova L., Kiselev S. Chaa-tas u sela Kopeny [Chaa-tas at the Kopeny Village]. Trudy Gosudarstvennogo istoricheskogo museya [ Transactions of the State Historical Museum ]. Moscow, SHM Publ., 1940, iss. 11, p. 21 - 54. (in Russ.)

Евтюхова Л. А. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов). Абакан: Хак-НИИЯЛИ, 1948. 110 с.

Evtyukhova L. A. Arkheologicheskie pamyatniki eniseiskikh kirgizov (khakasov) [Archaeological Sites of the Yenisei Kyrgyz (Khakas)]. Abakan, KhakNIIYALI Publ., 1948, 110 p. (in Russ.)

История Киргизской ССР. Фрунзе: Изд-во «Кыргызстан», 1968. Т. 1. 708 c.

Istoriya Kirgizskoi SSR [History of the Kyrgyz Soviet Socialist Republic]. Frunze, Kirgizstan Publ., 1968, vol. 1, 708 p. (in Russ.)

Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири // МИА. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. № 9. 364 с.

Kiselev S. V. Drevnyaya istorya Yuzhnoi Sibiri [Ancient history of Southern Siberia]. Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR [ Materials and Researches on Archaeology of the USSR ]. Moscow, Leningrad, AS USSR Publ., 1949, no. 9, 364 p. (in Russ.)

Кляшторный С. Г., Колесников А. А., Басханов М. К. Восточный Туркестан глазами европейских путешественников. Алматы: Гылым, 1991. 184 с.

Klyashtornyi S. G., Kolesnikov A. A., Baskhanov M. K. Vostochnyi Turkestan glazami evropeiskikh puteshestvennikov [East Turkestan through the eyes of European travelers]. Almaty, Gylym Publ., 1991, 184 p. (in Russ.)

Коновалов П. Б. Хунну в Забайкалье (Погребальные памятники). Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1976. 250 с.

Konovalov P. B. Khunnu v Zabaikal’e (Pogrebal’nye pamyatniki) [The Hunnu in Transbaikalia (Funerary Sites)]. Ulan-Ude, Buriatskoie knizhnoie izdatelstvo Publ., 1976, 250 p. (in Russ.)

Могильников В. А. Тюрки // Степи Евразии в эпоху средневековья. Археология СССР. М.:

Наука, 1981. С. 29 - 43.

Mogilnikov V. A. Tyurki [The Turkic People]. Stepi Evrazii v epokhu srednevekov’ya. Arkheologiya SSSR [ Steppes of Eurasia in the Era of the Middle Ages. Archaeology of the USSR ]. Moscow, Nauka, 1981, p. 29 - 43. (in Russ.)

Попова И. Ф. Российские экспедиции в Центральную Азию на рубеже XIX–XX веков // Российские экспедиции в Центральную Азию в конце XIX – начале XX века. СПб.: Славия, 2008. С. 11 - 39.

Popova I. F. Rossiyskie ekspeditsii v Tsentral’nuyu Aziyu na rubezhe XIX–XX vekov [Russian expeditions to Central Asia at the turn of the 19th –20th centuries]. Rossiiskie ekspeditsii v Tsentral’nuyu Aziyu v kontse XIX – nachale XX veka [ Russian expeditions to Central Asia in the late 19th – early 20th century ]. St. Petersburg, Slaviya Publ., 2008, p. 11 - 39. (in Russ.)

Соловьев А. И. Оружие и доспехи. Сибирское вооружение: от каменного века до Средневековья. Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 2003. 224 с.

Soloviev A. I. Oruzhie i dospekhi. Sibirskoie vooruzhenie ot kamennogo veka do srednevekov’ya [Armor and Weapon. Siberian Armaments from the Stone Age till the Middle Ages]. Novosibirsk, INFOLIO-press Publ., 2003, 224 p. (in Russ.)

Табалдиев К. Ш. Курганы средневековых кочевых племен Тянь-Шаня. Бишкек: Айбек, 1996. 256 с.

Tabaldiev K. Sh. Kurgany srednekevekovykh kochevykh plemen Tyan’-Shanya [Mounds of Medieval Nomadic Tribes of the Tian-Shan]. Bishkek, Aibek Publ., 1996, 256 p. (in Russ.)

Табалдиев К. Ш. Древние памятники Тянь-Шаня. Бишкек: V.R.S. Company, 2011. 300 c.

Tabaldiev K. Sh. Drevnie pamyatniki Tyan’-Shanya [Ancient Sites of the Tian-Shan]. Bishkek, V.R.S. Company Publ., 2011, 320 p. (in Russ.)

Тетерин Ю. В. Вооружение кочевников Горного Алтая берельской эпохи // Военное дело народов Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2004. Вып. 1. С. 37 - 82.

Teterin Yu. V. Vooruzhenie kochevnikov gornogo Altaya berel’skoi epokhi [The armament of Nomads of the Altai Mountains during of the Berel Time]. Voenoe delo narodov Sibiri i Tsentral’noi Azii [ Warfare in the Population of Siberia and Central Asia ]. Novosibirsk, NSU Publ., 2004, iss. 1, p. 37 - 82. (in Russ.)

Худяков Ю. С. Комплекс находок из Вашися – памятника кыргызской культуры в Восточном Туркестане // Изв. АН Республики Кыргызстан. Общественные науки. 1992. № 1. С. 34–37.

Khudyakov Yu. S. Kompleks nakhodok iz Vashisya – pamyatnika kyrgyzskoi kul’tury v Vostochnom Turkestane [A Complex of Finds from Vaschisia – a Cite of the Kyrgyz culture in Eastern Turkestan]. Izvestiya AN Respubliki Kyrgyzstan. Obshestvennye nauki [ News of the Kyrgyz Academy of Sciences. Social Sciences ], 1992, no. 1, p. 34 - 37. (in Russ.)

Худяков Ю. С., Борисенко А. Ю., Табалдиев К. Ш., Акматов К. Т. Коллекция железных наконечников стрел в собрании древностей музея Башня Бурана в Кыргызстане // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Т. 12, № 5: Археология и этнография. С. 214 - 220. Khudyakov Yu. S., Borisenko A. Yu., Tabaldiev K. Sh., Akmatov K. T. Kollektsiya zheleznykh nakonechnikov strel v sobranii muzeya Bashniya Burana v Kyrgyzstane [A Collection of Iron Arrowheads in the Collection of the Museum of Antiquities Buran Tower in Kyrgyzstan]. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2013, vol. 12, no. 5: Archaeology and Ethnography, p. 214 - 220. (in Russ.)

Материал поступил в редколлегию Received 22.05.2018

Список литературы Женские кожаные туфли на низком и среднем каблуке (по материалам русских археологических комплексов Омского Прииртышья)

- Баранов М. Ю., Осипов Д. О. Коллекция кожаной обуви из раскопок поселения «Урочище Бала 1» (по материалам 2013-2015 годов)//Культура русских в археологических исследованиях. Омск: Наука, 2017. С. 511-517

- Белякова В. И., Зуева В. Г., Курлатова Л. Н. Технология меха и шубной овчины. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. 248 с

- Богомолов В. Б., Татаурова Л. В. Погребальная кожаная обувь русских Омского Прииртышья XVII-XVIII вв.//Культура русских в археологических исследованиях. Омск; Тюмень; Екатеринбург: Магеллан, 2014. Т. 2. С. 7-18

- Богомолов В. Б., Татаурова Л. В. Коты -кожаные туфли без каблука (по археологическим материалам Омского Прииртышья)//Народный костюм Сибири. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. С. 20-22

- Векслер А. Г., Лихтер Ю. А., Осипов Д. О. Обувные подковки XVI-XVIII вв. // РА. 1997. № 3. С. 114-119

- Визгалов Г. П., Пархимович С. Г., Курбатов А. В. Мангазея: кожаные изделия (материалы 2001-2007 гг.). Нефтеюганск; Екатеринбург: АМБ, 2011. 216 с

- Вилков О. Н. Ремесло и торговля Западной Сибири в XVII в. М.: Наука, 1967. 324 с

- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Цитадель, 1998. Т. 1. 1280 с

- Демина И. Г. Кожа и меха в одежде и быту. М.: Миранда, 2000. 496 с

- Зиняков Н. М. Чернометаллические изделия поселения Ананьино в Тарском Прииртышье: технологическая характеристика//Культура русских в археологических исследованиях. Омск: Наука, 2017. С. 427-437

- Кочеткова Т. С., Ключникова В. М. Антропологические и биомеханические основы конструирования изделий из кожи: Учебник для вузов. М.: Легпромбытиздат, 1991. 192 с

- Краснов Б. Я. Материалы для изделий из кожи. М.: Легпромбытиздат, 1995. 344 с

- Курбатов А. В. «Меры сапожные» и проблема ремесленного ученичества//Археологические вести. 2003. № 10. С. 169-182

- Лиокумович В. Х. Конструирование обуви. М.: Легпромиздат, 1986. 186 с

- Осипов Д. О. Обувь московской земли XII-XVIII вв. М.: Изд-во ИА РАН, 2006. 200 с. (Материалы охранных археологических исследований. Т. 7)

- Осипов Д. О. Средневековая обувь и другие изделия из кожи (по материалам раскопок в Московском Кремле). М.: Актеон, 2014. 269 с

- Осипов Д. О., Лихтер Ю. А. Системное описание и классификация кожаной обуви (методические рекомендации). М.: Изд-во ИА РАН, 2004. 66 с

- Осипов Д. О., Татауров С. Ф., Тихонов С. С., Чёрная М. П. Коллекция кожаных изделий из Тары (по материалам раскопок 2012-2014 годов)//Археология русского города: Материалы научно-практического семинара 2016 г. М.: САБ, 2017. Т. 1. С. 207-230

- Оятева Е. П. Обувь и другие кожаные изделия Земляного городища Старой Ладоги//Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л.: Сов. художник, 1965. Вып. 7. С. 42-59

- Татаурова Л. В., Богомолов В. Б. Кожаные туфли на высоком каблуке XVII-XVIII вв. (по материалам археологических комплексов русских Омского Прииртышья) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2016. № 44 (2). С. 109-117

- Фурсова Е. Ф. Соотнесение данных археологии и этнографии при реконструкции обуви русских Сибири: проблемы и возможные пути решения//Культура русских в археологических исследованиях. Омск: Наука, 2017. С. 494-499

- Швецова Т. П. Технология обуви. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. 296 с

- Этнография русского крестьянства Сибири XVII -середина XIX в. М.: Наука, 1981. 270 с