Женское раннекочевническое погребение с шаманским комплексом IV в. до н. э. на Южном Урале

Автор: Сиротин С.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век

Статья в выпуске: 249-1, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуется погребальный комплекс эпохи ранних кочевников(IV в. до н. э.) с территории Южного Урала. Комплекс относится к особой группе женских погребений, связанных с культово-религиозной практикой древнего кочевого населения степной полосы Евразии. Погребальное сооружение было устроено в центральной части кургана предшествующей эпохи (середина II тыс. до н. э.). Рассматриваемое женское захоронение (№ 11) было совершено в могильной яме катакомбного типа. Обращает на себя внимание найденный инвентарь: каменный жертвенник-алтарик, бронзовое зеркало. Эти предметы традиционно считаются атрибутами женщин-жриц. Среди инвентаря впервые в степных комплексах эпохи раннего железного века найдены остатки шаманского бубна. В публикации дается анализ погребального обряда, сопроводительного инвентаря, а также хронология погребения.

Южный урал, ранние кочевники, погребальный обряд, древниекульты, ранний шаманизм

Короткий адрес: https://sciup.org/143163972

IDR: 143163972

Текст научной статьи Женское раннекочевническое погребение с шаманским комплексом IV в. до н. э. на Южном Урале

Один из важных аспектов культуры ранних кочевников связан с особой группой погребений, в которых отмечается определенный набор предметов, относящихся к культовой сфере. Особый интерес представляют женские погребения с каменными блюдами или столиками, получившими в литературе название каменных переносных алтариков, или жертвенников. Данная категория предметов выступает в качестве одного из основных аргументов при выделении особой категории женщин, выполняющих функции культово-ритуального характера.

В. Н. Васильев, рассматривая в специальной работе каменные жертвенники, выделил особый «жреческий» комплекс, в состав которого помимо жерт-венников-алтариков входили бронзовые зеркала, раковины и краски ( Васильев , 1998. С. 32). Летом 2012 г. был исследован одиночный курган Яковлевка VI в Юго-Восточной (Зауральской) Башкирии (рис. 1, 1 ), который дал новые

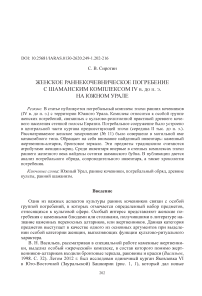

Рис. 1. Одиночный курган Яковлевка VI. Карта расположения ( 1 ) и план ( 2 )

данные о женских погребениях с каменными жертвенниками и ассортименте предметов, имевшихся в арсенале женщин, связанных с культово-ритуальной сферой.

Описание погребального комплекса

Одиночный курган Яковлевка VI (диаметр – 26 м, высота – до 1,03 м) располагался в 4 км восточнее с. Яковлевка Хайбуллинского района РБ (Зауральская Башкирия). В качестве погребального сооружения курган использовался несколько раз, и его первоначальное строительство относится к эпохе бронзы. В основе погребальной конструкции кургана Яковлевка VI находилось погребение № 10 (центральное основное), датирующееся серединой II тыс. до н. э. (рис. 1, 2 ). Захоронение, вероятнее всего, было коллективным и совершено в каменном прямоугольном ящике с реконструируемыми размерами 4 х 3 м, ориентированным по линии «юго-восток» – «северо-запад». К моменту исследования погребение было разрушено. В северо-западной поле кургана были выявлены девять погребений, относящихся к памятникам срубно-алакульского круга. Особенности погребального обряда и керамический материал позволяют относить исследованный курган к эпохе поздней бронзы (середина II тыс. до н. э.). Керамический комплекс явно несет в себе признаки сочетания традиций изготовления керамики развитого этапа срубной и алакульской культур, формирующих самобытный синкретический срубно-алакульский тип1.

Условно реконструируемые параметры первоначальной насыпи, сооруженной в эпоху бронзы, составляют: диаметр – около 14 м, высота – до 1 м.

В раннесарматскую эпоху курган используется в качестве погребального сооружения вторично. В связи с этим в центральной части кургана практически полностью был разрушен каменный ящик центрального (№ 10) погребения. Камни от ящика, инвентарь и кости были разбросаны на поверхности первоначальной насыпи (особенно концентрированно в юго-восточном секторе). Здесь ранними кочевниками была устроена входная яма катакомбы женского погребения № 11, в котором найдены предметы, относящиеся к культово-ритуальной сфере. Вынутая в результате сооружения погребения материковая глина рассыпалась по поверхности первоначальной насыпи среди разбросанных камней в виде валика неправильной подквадратно-прямоугольной формы (10 х 10 м по внешнему краю, шириной до 2–2,5 м, мощностью от 0,1 до 0,25 м) с разрывом в северо-западном секторе кургана (рис. 1, 2 ).

В связи с осуществлением захоронения (№ 11) курган достраивался: была досыпана насыпь. B южной поле кургана в погребенной почве был обнаружен уздечный набор, а в насыпи – два фрагментированных лепных сосуда; обе находки, вероятнее всего, связаны с погребальным ритуалом.

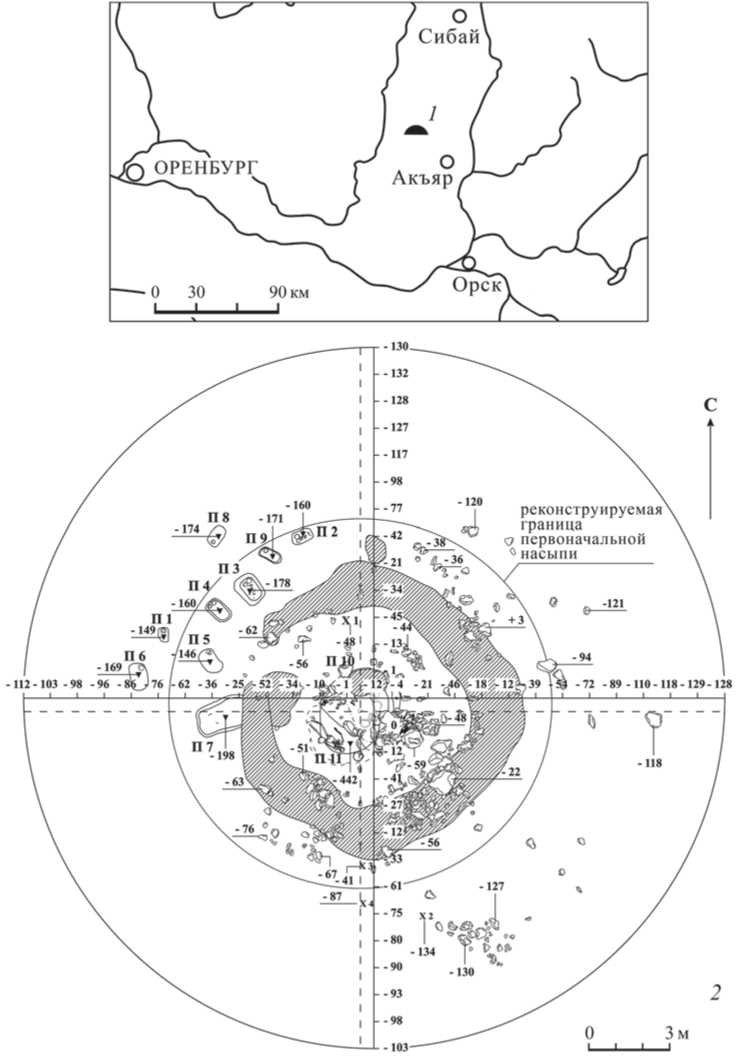

Погребение № 11 (рис. 2, 1, 2 ). Входная яма представляла собой вертикальную шахту овально-подпрямоугольной (подтрапециевидной?) формы с закругленными

Рис. 2. Одиночный курган Яковлевка VI. Погребение № 11. План и инвентарь

1 – план и профиль погребения; 2 – деталь погребения; 3 – каменное пряслице; 4 – каменный столик (жертвенник-алтарик)

углами, длинной осью была ориентирована по линии «северо-северо-запад» – «юго-юго-восток» и, как уже отмечалось, была практически вписана в границы разрушенного каменного ящика погребения № 10. Реконструируемые размеры входной ямы составили 2,7 х 1,96 м, она была углублена в материк по северо-восточной стенке на 3,01 м. В заполнении ямы было найдено скопление довольно крупных камней (размерами 0,5 х 0,4, 0,4 х 0,3 и 0,2 х 0,15 м), сброшенных, вероятно, при засыпке погребения на глубину 1,14–1,34 м от поверхности материка; а ниже (на отметке 1,52 м) обнаружено дисковидное пряслице с отверстием в центре диска (рис. 2, 3 ).

Пряслице было изготовлено из камня практически белого цвета с незначительным сероватым оттенком. Диаметр диска – 3,9 см, толщина – 1,1 см, диаметр отверстия – 0,7 см. Диск с обеих сторон украшен геометрическим орнаментом в виде прочерченных концентрических окружностей и расходящихся от центрального отверстия диска радиальных линий. По гурту пряслица нанесен орнамент в виде волнистой линии.

На дне входной ямы, в 0,4 м к ЮЗ от северо-восточной стенки, были найдены три фрагмента каменного столика, а в 0,95 м к ЮВ от них – еще один фрагмент от этого же изделия (рис. 2, 1 ).

Жертвенник-алтарик из мягкого светлого песчаника представляет собой блюдо на трех ножках с характерным бортиком по краю, декорированным по внешнему фризу арочным орнаментом. На внешней стороне ножек выполнено изображение головы хищной птицы с загнутым клювом. К нему примыкало изображение еще одного клюва с более сильным завитком. Диаметр блюда – 28,4 см, высота (общая) – 15,8 см, фриз блюда – 4 см, длина ножки – до 11,8 см (рис. 2, 4 ). Каменный жертвенник был разбит в древности, и все фрагменты были уложены на дно входной ямы.

В западном углу предвходовой ступени лежали части туши МРС: лопатка, кости передних конечностей, ребра (рис. 2, 1 ).

Погребальная камера находилась в юго-западной части катакомбы. Дно погребальной камеры было ниже предвходовой ступени на 0,21–0,23 м.

Погребальная камера имела вытянутую неправильную овально-подтрапе-циевидную форму (размеры по дну - 2,84 х 1,5 м) с неровной задней (юго-западной) стенкой. Длинной осью камера была ориентирована по линии «северо-запад» – «юго-восток» и находилась под небольшим углом к линии входной ямы; условно реконструируемая высота сводчатого потолка, судя по конфигурации сохранившихся участков свода, могла составлять до 1,9 м; дно углублено в материк до 2,88 м.

Общая длина катакомбы на материковой поверхности по линии «северо-восток» – «юго-запад» составила 3,35 м, ширина по линии «северо-запад» – «юго-восток» – до 2,85 м. По дну длина катакомбы – 2,95 м, ширина – 2,8–2,83 м.

В погребальной камере обнаружен костяк женщины 25–30 лет2 в вытянутом на спине положении, головой на юго-восток. Общая длина костяка – 1,8 м.

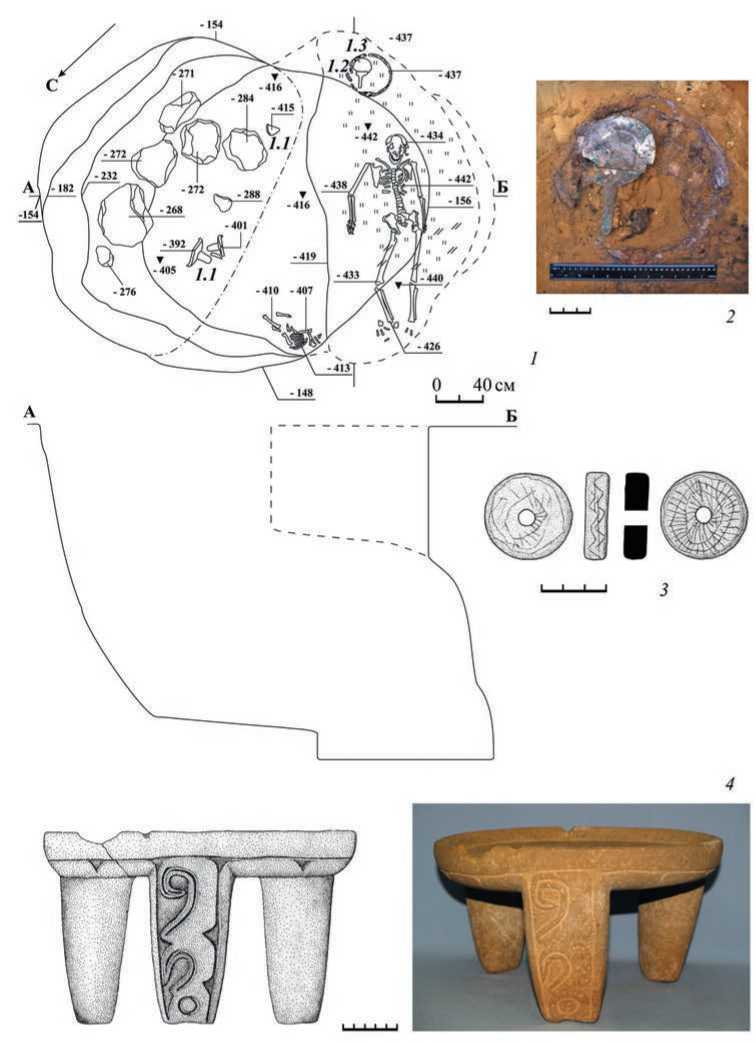

Рис. 3. Одиночный курган Яковлевка VI.

Инвентарь погребения № 11 ( 1, 2 ) и уздечный набор из насыпи кургана ( 3, 4 )

1 – зеркало; 2 – нож (?); 3 – удила; 4 – псалии

1 – бронза; 2–4 – железо

На дне камеры фиксировался органический тлен темного цвета от подстилки (плотная ткань?). Органический тлен бело-серого цвета фиксировался на бедренных костях и на дне камеры у правого бедра.

В 0,37 м от черепа найдены остатки деревянного обруча (бубен?) очень плохой сохранности. Реконструируемый диаметр обруча – 38–40 см, мощность древесного тлена около 2 см (рис. 2, 1, 2 ).

Поверх остатков деревянного обруча было найдено сломанное бронзовое зеркало, отлитое вместе с ручкой и характерным широким валиком по краю диска (рис. 2, 1, 2 ; 3, 1 ). Диаметр диска – 14 см, ширина валика – 3,1 см, длина ручки – 9,8 см, ширина ручки – 2–2,5 см, толщина зеркала – 1–1,5 мм. На тыльной стороне диска видны следы (незавершенной?) орнаментации (розетта?) точечным наколом (техника канфарения). Идентифицировать изображение не представляется возможным (рис. 3, 1 ).

Помимо этого, здесь же были найдены фрагменты железного предмета (нож?). Длина – 17,2 см, толщина – 1,1–2,6 см (рис. 3, 2 ).

Истоки погребального обряда

Вопрос о появлении катакомб в погребальной практике ранних кочевников Южного Урала на сегодняшний день остается открытым. К. Ф. Смирнов высказывал мысль о самостоятельном возникновении катакомбных погребений у савроматов, идея сооружения которых могла возникнуть под влиянием больших грунтовых прямоугольных могил с дромосами и деревянными перекрытиями ( Смирнов , 1964. C. 84; 1978. C. 64). В качестве причины их появления и распространения на обширных пространствах степной Евразии видится сходство в идеологических и религиозных представлениях кочевых народов, населяющих эти территории в скифо-сарматское время ( Смирнов , 1972. С. 76).

Точка зрения К. Ф. Смирнова была поддержана М. Г. Мошковой и В. Ю. Малашевым ( Мошкова, Малашев , 1999. С. 177), А. Г. Гаврилюком и А. Д. Таировым ( Таиров, Гаврилюк , 1988. С. 147). Исходные территории, откуда южноуральские номады могли бы заимствовать данный тип погребальных сооружений, к настоящему времени не определены, в связи с чем исследователи предлагают рассматривать территорию южноуральских степей в качестве самостоятельного центра генезиса катакомб, независимого от Северного Причерноморья и Боспо-ра ( Мошкова и др. , 2011. С. 167).

К. Ф. Смирнов, рассматривая типологию сарматских катакомб, выделил три их типа в зависимости от расположения осей входа и погребальной камеры ( Смирнов , 1964. С. 82–84; 1972. С. 74, 75). Типология К. Ф. Смирнова была уточнена и дополнена М. Г. Мошковой и В. Ю. Малашевым, которые выделили шесть типов и предложили в качестве типообразующего признака для ряда катакомбных сооружений использовать соотношение осей входной ямы и погребенного. Данный признак особенно актуален в случае, когда длина камеры не превышает ширины входной ямы ( Мошкова, Малашев , 1999. С. 173, 174; Мошкова и др. , 2011. С. 166).

В этой связи рассматриваемая в данной статье катакомба относится к I типу. Время бытования таких катакомб определяется в рамках V–III вв. до н. э., однако большая часть из них датируется IV – началом III в. до н. э. ( Мошкова и др. , 2011. С. 166).

Датировка комплекса

Бронзовое зеркало относится, по типологии К. Ф. Смирнова, к X типу зеркал с утолщенным валиком по краю диска, которые появляются во втор. пол. V – IV в. до н. э. ( Смирнов , 1964. С. 159). Такие зеркала, по мнению А. С. Скрипкина, продолжают бытовать вплоть до рубежа IV–III вв. до н. э. ( Скрипкин , 1990. С. 150). По наблюдениям Н. С. Савельева, в степных южноуральских комплексах известно около 20 аналогичных по форме и конструкции зеркал, преимущественно датирующихся IV в. до н. э. ( Савельев , 2007. С. 84). Два зеркала данного типа, относящихся ко втор. пол. IV – началу III в. до н. э., отмечает М. Ю. Трейстер на территории Среднего и Нижнего По-донья ( Трейстер , 2012. С. 127). В. Н. Васильев практически все известные к настоящему времени комплексы с зеркалами данного типа (за исключением Гумарово (курган 3) и Бис-Обы (курган 7)) относит к IV в. до н. э. ( Васильев , 2004. С. 160).

Каменный жертвенник-алтарик отнесен к типу III-3 (по В. Н. Васильеву), широко представленному в погребениях кочевников Южного Урала конца VI – V в. до н. э. ( Васильев , 1998. С. 28). Однако датировать данное погребение столь ранним временем нет никаких оснований. Конструктивные особенности (катакомба I типа), бронзовое зеркало, ориентировка костяка в южный сектор позволяют датировать комплекс IV в. до н. э. В этой связи каменный жертвенник, найденный во входной яме, следует рассматривать как реликтовую вещь. В качестве ритуального или магического предмета жертвенник мог находиться в обиходе достаточно долго.

Определенные основания для уточнения даты погребения может дать найденный в 8,3 м юго-восточнее условного центра кургана, на погребенной почве, уздечный набор: железные асимметричные двусоставные удила, изготовленные из округлого в сечении прута (длина звеньев – 7 и 13,8 см; сечение – 0,6–0,7 см) (рис. 3, 3 ); железные стержневидные двудырчатые псалии с восьмеркообразным утолщением посередине и характерными шишечками на окончаниях (длина – 16,7 и 16,1 см, сечение – 0,5 см, диаметр отверстий – 0,7 см) (рис. 3, 4 ); фрагменты железных деталей (?) (3,6 х 1,1, 2 см).

Кованые железные удила, состоявшие из двух стержней (округлые, реже подквадратные в сечении) с загнутыми в петли окончаниями широко представлены в уздечных наборах Южного Урала V–III вв. до н. э.

Исследователи отмечают, что такая форма железных удил появляется во втор. пол. – конце VI в. до н. э. ( Смирнов , 1961. С. 82; Мошкова , 1963. С. 36). С V в. до н. э. они широко используются на обширной территории степной и лесостепной Евразии и получают наибольшее распространение в V–IV вв. до н. э. ( Савченко , 2009. С. 228, 230).

Железные двудырчатые стержневидные псалии с восьмеркообразным утолщением по центру и концами, оформленными шишечками или утолщениями, относятся (по типологии К. Ф. Смирнова) к IV типу. На Южном Урале такие псалии имеют аналогии в степных комплексах ранних кочевников (см. обзор: Сиротин , 2015). Отмечается, что псалии данного типа получают распространение с IV в. до н. э. и характерны для комплексов втор. пол. IV в. до н. э. ( Смирнов , 1961. С. 86; Васильев , 2004. С. 157).

Не исключено, что этот набор мог быть помещен в курганную насыпь несколько позднее и не относится напрямую к данному погребению. Однако жертвенный или культово-ритуальный характер размещения этих вещей в насыпи кургана и их ритуальная связь либо с этим погребением, либо с курганным сооружением в целом в рамках единого культурно-хронологического горизонта очевидны.

Таким образом, датировка комплекса в основном укладывается в рамки IV в. до н. э.

Анализ погребального инвентаря

Набор вещей в погребении имеет характерные признаки принадлежности их к культово-ритуальной сфере. Следует обратить внимание на орнаментированное каменное пряслице, обнаруженное во входной яме. Такая категория вещей достаточно широко представлена в инвентаре ананьинской и кара-абызской культур ( Котов , 2010; 2015) и практически не известна в степных комплексах. Пряслице относится к изделиям с геометрическим орнаментом, в котором исследователи видят солярную символику, отражающую культово-мировоззренческие мотивы, что определяет ритуально-магическое назначение этих вещей ( Котов , 2010. С. 44, 52).

Обращает на себя внимание каменный жертвенник, фрагменты которого были найдены во входной яме и, вероятнее всего, были сложены туда после помещения умершей в камеру, перед закрытием катакомбы. Данная деталь погребального обряда не является уникальным элементом в погребальной практике ранних кочевников Южного Урала. М. Г. Мошкова упоминает находки в могильных ямах жертвенников со следами преднамеренной порчи ( Мошкова , 2000. С. 211).

Вызывает интерес декор жертвенника. Арочный орнамент по фризу является распространенным художественным приемом и относительно широко представлен в орнаментации жертвенников Южного Урала ( Федоров , 2001. С. 26). Однако прямые аналогии изображениям на ножках жертвенника в виде головы хищной птицы с примыкающим еще одним клювом мне неизвестны. Мотив головы хищной птицы в декоре отмечен на жертвенниках из погребения 2 кургана 1 Биш-Убы I3 ( Агеев и др. , 1998. С. 106. Рис. 5, 4 ), погребения 2 кургана 11 Переволочана I ( Сиротин , 2010. С. 329. Рис. 4, 4 ) из Зауральской Башкирии.

Еще один жертвенник с похожим изображением происходит с территории Оренбуржья ( Трегубов , 1999. С. 7, 16. Рис. 9). Автор публикации интерпретирует декор на данном жертвеннике как изображение головы барана. Однако более предпочтительной, на мой взгляд, является точка зрения В. К. Федорова, который полагает, что правильнее интерпретировать его как изображение головы хищной птицы ( Федоров , 2001. С. 29). Особый интерес вызывает находка фрагментированного жертвенника в культово-погребальном комплексе Тубежик I на Устюрте ( Самашев и др. , 2007. С. 187). Ножка жертвенника украшена изображением головы хищной птицы, причем стилистика изображения имеет ярко выраженное сходство с рассматриваемым экземпляром.

Каменным жертвенникам, как особой категории инвентаря в погребальной практике ранних кочевников, посвящено большое количество работ, связанных с их археологической классификацией и культурно-функциональной атрибуцией ( Смирнов , 1964; Васильев , 1998; Мошкова , 2000; Федоров , 2000; 2001). Хотя решение вопроса о происхождении данной категории вещей, их специфике, художественной, смысловой нагрузке их оформления, функциональном назначении далеко от своего завершения, все же большинство исследователей относят каменные жертвенники к культово-религиозной, обрядовой сфере. В рамках данной работы нет необходимости еще раз перечислять известные к настоящему времени мнения относительно их функционального назначения. Очевидно, что данные изделия подчеркивали особый религиозно-магический аспект статуса женщин, погребенных вместе с комплексом вещей, содержащих жертвенники.

Металлические зеркала, найденные в погребениях ираноязычных номадов, традиционно воспринимаются не только с точки зрения их бытового назначения, но и как предметы, имеющие культово-ритуальное значение ( Смирнов , 1964. С. 152; Хазанов , 1964). Несмотря на различающиеся смысловые трактовки и интерпретации магических функций зеркал (см. обзор: Вертиенко , 2014. С. 42, 43; Вагнер , 2012. С. 173, 174), все исследователи отмечают сакральный характер их присутствия в погребальном обряде. При этом также отмечается, что среди прочих категорий инвентаря в погребениях с жертвенниками наиболее часто присутствуют именно зеркала ( Васильев , 1998. С. 31. Табл. III; Мошкова , 2000. С. 209). Магические свойства зеркал сохраняются в культово-ритуальной системе различных народов Евразии в широком историко-хронологическом диапазоне. Зеркала были важным атрибутом культовой практики сибирских шаманов, что подтверждают очень любопытные этнографические данные. С. И. Вайнштейн приводит сведения о том, что важную роль в мифологии и обрядовой практике тувинских шаманов играла особая категория добрых духов – эренов, охранявших человека от духов злых; причем это понятие совмещало в себе как самого духа, так и его вместилище и изображение (т. е. обереги. – С. С. ) ( Вайнштейн , 1991. С. 241). Рассматривая данную категорию оберегов, исследователь пишет, что очень сильным эреном было бронзовое круглое зеркало, либо древнее, найденное в разрушенных скифских курганах, либо, в редких случаях, специально отлитое на заказ. Некоторые шаманы имели по нескольку таких зеркал. Иногда шаманы камлали при помощи зеркал, не имея бубна. Данный эрен был очень эффективен при ранениях и болях головы и хранился на почетном месте около бубна (Там же. С. 245, 246).

Особого внимания заслуживают фрагменты деревянного обруча. Учитывая культово-ритуальный характер найденных в погребении вещей, функциональное назначение остатков деревянного обруча трудно объяснить вне этой же плоскости. На мой взгляд, это могут быть остатки шаманского бубна, уложенного вместе с его владелицей в качестве сопровождающего инвентаря.

Следует отметить, что к настоящему времени имеется очень мало данных о происхождении шаманских бубнов. По мнению М. Г. Мошковой, в качестве предтечи шаманских бубнов, возможно, выступают известные зеркала-погремушки, исполняющие роль шумового сопровождения обрядов ( Мошкова , 2000. С. 209, 210). С. И. Вайнштейн сообщает, что хотя достоверных данных о времени появления бубнов у народов Сибири нет, однако можно предполагать его значительную древность, о чем говорят существенные различия в формах и конструкциях бубнов у разных племен при наличии общих исходных элементов ( Вайнштейн , 1991. С. 273). Находки шаманских бубнов в погребениях мне не известны, однако приводятся данные о том, что, по свидетельствам XIX в., в инвентарь, сопровождавший шаманов Южной Сибири в потусторонний мир, входил бубен, с которого предварительно были удалены все металлические части ( Йохансен , 2012. С. 99, 100).

Железный предмет (нож?), найденный в комплексе вместе с зеркалом и остатками бубна, также мог нести символическую нагрузку ( Котов , 2010. С. 42). С. И. Вайнштейн приводит интересные данные о наличии в арсенале шаманов режущих и колющих инструментов для борьбы со злыми духами ( Вайнштейн , 1991. С. 255).

Итак, не вызывает никаких сомнений сакральный или магический характер вещевого комплекса и принадлежность их владелицы к особой категории женщин, выполняющих культово-ритуальные функции. Вопросам о ритуальномагическом статусе женских погребений с каменными жертвенниками посвящено большое количество работ, в которых рассматривались как общие жреческие функции женщин, так и отдельные ритуальные специализации, такие как нанесение татуировки, приготовление священного напитка сомы/хаомы (см. обзор: Федоров , 2000; 2001). Р. Б. Исмагил и Ф. А. Сунгатов считают, что такие погребения свидетельствуют о наличии у ранних кочевников Южного Урала женщин-шаманок ( Исмагил, Сунгатов , 2013).

Исследователи шаманизма неоднократно подчеркивали, что его истоки своими корнями уходят в глубокую древность ( Йохансен , 2012. С. 97, 98). Отмечается, что, например, в шаманстве тувинцев очень велика роль древнего дотюрк-ского субстрата ( Вайнштейн , 1991. С. 275).

Обращает на себя внимание и характер погребального обряда публикуемого комплекса. В данном микрорайоне имеется несколько крупных могильников втор. пол. V – IV в. до н. э. (курганные могильники Переволочан I, Пере-волочан II, могильники и одиночные курганы в окрестностях с. Яковлевка, курганные группы около с. Ивановка). Однако захоронение было произведено вне общеродовых могильников в кургане эпохи бронзы, на вершине отдельной возвышенности, что подчеркивает особый статус погребенной.

Список литературы Женское раннекочевническое погребение с шаманским комплексом IV в. до н. э. на Южном Урале

- Агеев Б. Б., Сунгатов Ф. А., Вильданов А. А., 1998. Могильник Биш-Уба I//УАВ. Вып. 1. С. 97-115.

- Вагнер Е. В., 2012. История изучения сарматских бронзовых зеркал//Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4: История. № 1 (21). С. 168-176.

- Вайнштейн С. И., 1991. Мир кочевников центра Азии. М: Наука. 296 с.

- Васильев В. Н., 1998. К вопросу о сарматских каменных жертвенниках кочевников Южного Урала//УАВ. Вып. 1. С. 25-43.

- Васильев В. Н., 2004. К хронологии раннепрохоровского комплекса//УАВ. Вып. 5. С. 153-172.

- Вертиенко А. В., 2014. Образ Даэны в индоиранской ретроспективе//Ладога в контексте истории и археологии Северной Евразии. СПб.: Нестор-История. С. 39-52.

- Исмагил Р., Сунгатов Ф. А., 2013. Памятники яицкой культуры последней четверти V -IV в. до н. э. на Южном Урале. Уфа: Белая река. 223 с.

- Йохансен У., 2012. К истории шаманизма//«Избранники духов» -«Избравшие духов»: традиционное шаманство и неошаманизм. Памяти В. Н. Басилова (1937-1998)/Отв. ред. В. И. Харитонова. М: ИАЭ РАН. С. 94-109.

- Котов В. Г., 2010. Семантика пряслиц кара-абызской культуры раннего железного века Приуралья//УАВ. Вып. 10. С. 36-55.

- Котов В. Г., 2015. Семантика пряслиц раннего железного века Приуралья//Ранний железный век Евразии от архаики до рубежа эр: Центры, периферия и модели культурных взаимодействий: мат-лы тематической науч. конф. (Санкт-Петербург, 23-27 ноября 2015 г.). СПб.: Скифия-принт. С. 53-58.

- Мошкова М. Г., 1963. Памятники прохоровской культуры. М.: АН СССР. 55 с. (САИ; вып. А1-10.)

- Мошкова М. Г., 2000. Назначение каменных «жертвенников» и «савроматская» археологическая культура//Скифы и сарматы в VII-III вв. до н. э.: палеоэкология, антропология и археология: сб. ст./Ред.: В. И. Гуляев, В. С. Ольховский. М.: ИА РАН. С. 201-215.

- Мошкова М. Г., Малашев В. Ю., 1999. Хронология и типология сарматских катакомбных погребальных сооружений//Археология Волго-Уральского региона в эпоху раннего железного века и Средневековья/Отв. ред. А. С. Скрипкин. Волгоград: Волгоградский гос. ун-т. С. 172-212.

- Мошкова М. Г., Малашев В. Ю., Мещеряков Д. В., 2011. Дромосные и катакомбные погребения Южного Приуралья в савроматское и раннесарматское время//Погребальный обряд ранних кочевников Евразии/Ред.: Л. Т. Яблонский, С. И. Лукьяшко. Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН. С. 162-167. (Мат-лы и иссл. по археологии юга России; вып. III.)

- Савельев Н. С., 2007. Месягутовская лесостепь в эпоху раннего железного века. Уфа: Гилем. 257 с.

- Савченко Е. И., 2009. Снаряжение коня скифского времени на Среднем Дону как археологический источник//Археология Среднего Дона в скифскую эпоху/Ред. В. И. Гуляев. М.: ИА РАН. C. 221-325.

- Самашев З., Кушербаев К., Аманшаев Е., Астафьев А., 2007. Сокровища Устюрта и Манкыстау/Науч. ред. М. Елеуов. Алматы: Археология. 400 с.

- Сиротин С. В., 2010. Курган № 11 курганного могильника Переволочан в Зауральской Башкирии//Археология и палеоантропология евразийских степей и сопредельных территорий/Ред.: М. М. Герасимова, В. Ю. Малашев, М. Г. Мошкова. М.: Таус. С. 323-337. (МИАР; № 13.)

- Сиротин С. В., 2015. Предметы конской сбруи из насыпей курганов ранних кочевников Южного Урала (по материалам раскопок 2008-2013 годов)//Этнические взаимодействия на Южном Урале: мат-лы VI Всерос. науч. конф. Челябинск: Челябинский гос. краевед. музей. С. 247-256.

- Скрипкин А. С., 1990. Азиатская Сарматия. Проблемы хронологии и ее исторический аспект. Саратов: Саратовский ун-т. 299 с.

- Смирнов К. Ф., 1961. Вооружение савроматов. М.: Наука. 161 с. (МИА; № 101.)

- Смирнов К. Ф., 1964. Савроматы. М.: Наука. 379 с.

- Смирнов К. Ф., 1972. САрматские катакомбные погребения Южного Приуралья, Поволжья и их отношение к катакомбам Северного Кавказа//СА. № 1. С. 73-81.

- Смирнов К. Ф., 1978. Дромосные могилы ранних кочевников Южного Приуралья и вопрос происхождения сарматских катакомб//Вопросы древней и средневековой археологии Восточной Европы/Ред.: В. И. Козенкова, Ю. А. Краснов, И. Г. Розенфельдт. М: Наука. С. 56-64.

- Таиров А. Д., Гаврилюк А. Г., 1988. К вопросу о формировании раннесарматской (прохоровской) культуры//Проблемы археологии Урало-Казахстанских степей/Ред. Г. Б. Зданович. Челябинск: Башкирский ун-т. С. 141-159.

- Трегубов В. Е., 1999. Зооморфные жертвенные алтари//Сборник научных статей и публикаций. Вып. 1. Оренбург: Оренбургский обл. краевед. музей. С. 4-16.

- Трейстер М. Ю., 2012. Бронзовые зеркала из Южного Приуралья: ближневосточные и южно-азиатские импорты и местные подражания//Влияния ахеменидской культуры в Южном Приуралье (V-III вв. до н. э.)/Ред.: М. Ю. Трейстер, Л. Т. Яблонский. Т. I. М.: Таус. С. 120-133.

- Федоров В. К., 2000. О функциональном назначении так называемых «савроматских жертвенников» Южного приуралья (I)//УАВ. Вып. 2. С. 49-75.

- Федоров В. К., 2001. О функциональном назначении так называемых «савроматских жертвенников» Южного Приуралья (II)//УАВ. Вып. 3. С. 21-49.

- Хазанов А. М., 1964. Религиозно-магическое понимание зеркал у сарматов//СЭ. № 3. С. 89-96.