Жилище ранненеолитической стоянки Байбек в Северном Прикаспии

Автор: Гречкина Т.Ю., Выборнов А.А., Лебедев Ю.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 262, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам исследования жилища на стоянке Байбек в Северном Прикаспии. Планиграфические данные позволили представить его конфигурацию, размеры и конструктивные особенности. Стратиграфические наблюдения свидетельствуют о специфике его функционирования. Технико-типологические признаки керамического и каменного инвентаря подтверждают культурное единство комплекса и его отношение к каиршакскому типу. Радиоуглеродные даты указывают на начало первой четверти VI тыс. до н. э. и подтверждают сооружение заглубленных в материк жилищ на данной территории уже в раннем неолите. Палинологические образцы дают информацию не только о природно-климатической ситуации в этот период, но и о строительных деталях жилища. В археозоологических определениях представлены лишь дикие виды животных (преобладают кулан и благородный олень) и рыб. Липидный анализ показал, что в нагаре содержатся признаки растительной и животной пищи. Вся совокупность данных свидетельствует, что Северный Прикаспий был одним из наиболее ранних регионов перехода к неолиту в Восточной Европе.

Северный прикаспий, неолит, жилище, керамика, каменный инвентарь, кости животных, стратиграфия, палинологический анализ, радиоуглеродные даты, липидный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/143176002

IDR: 143176002 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.262.142-155

Текст научной статьи Жилище ранненеолитической стоянки Байбек в Северном Прикаспии

Для получения достоверного представления о раннем неолите Северного Прикаспия необходимо наличие качественных источников. Таковым является стоянка Байбек, исследованная в Красноярском районе Астраханской области (Гречкина и др., 2014). Ее научная значимость определяется культурным слоем с гомогенным комплексом, что является редкостью в полупустынных условиях. Более того, удалось исследовать хорошо сохранившиеся остатки жилищного сооружения. Это чрезвычайно редкое событие для столь своеобразного региона http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.262.142-155

( Гречкина и др. , 2018) и определяет актуальность темы. Являясь, по сути, закрытым объектом, жилище позволяет надежно установить культурную гомогенность керамического, каменного и остеологического материалов. Полученная из заполнения жилища серия радиоуглеродных дат позволяет определить не только хроноинтервал его функционирования, но и устанавливает точные рамки раннего неолита в данном районе. Результаты палинологического анализа из заполнения жилища несут важнейшую информацию о климатической обстановке и природных факторах в начале неолита в Северном Прикаспии. Целью статьи является всесторонний анализ результатов изучения жилища.

Материалы и методы исследования

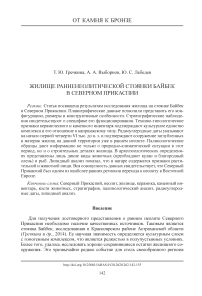

В 2017 г. в северной, наиболее высокой, части территории стоянки были обнаружены признаки жилища. Контуры пятна заполнения жилища были выявлены в верхних штыках раскопа. Четкие очертания котлован площадью около 20 кв. м приобрел на уровне материка (рис. 1). В плане жилище округлое, слегка вытянуто с юга на север. Начинаясь от современной дневной поверхности развеянного барханного песка, оно прорезает 20–30 см культурного слоя, а затем заглубляется в материк примерно на 1 м. У восточной стены в придонной части удалось проследить два параллельных выступа высотой до 30–35 см. Возможно, это остатки ступенек для спуска в жилище. Площадь дна сооружения оставляет около 14 кв. м (рис. 2).

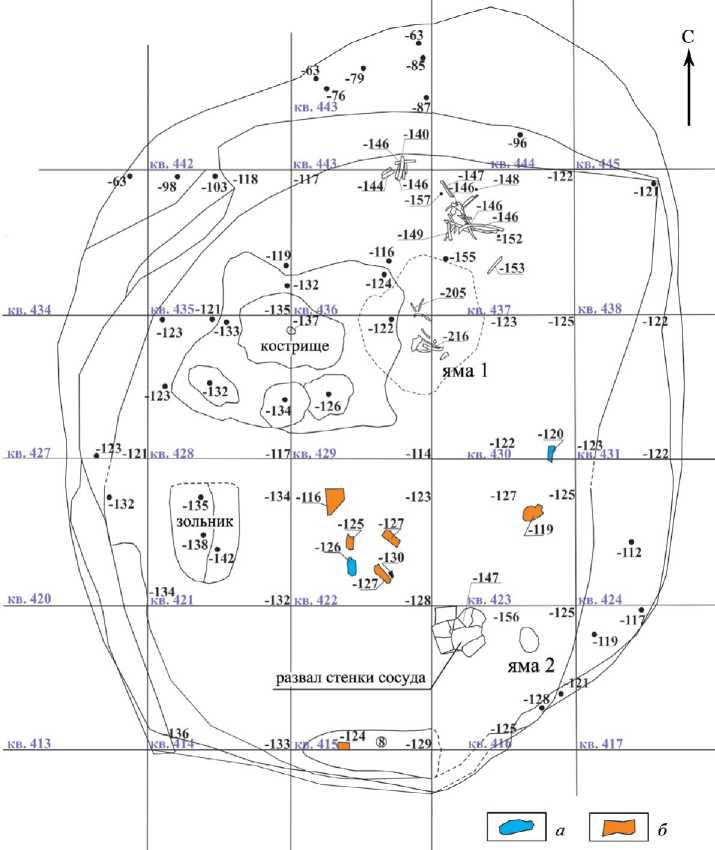

Согласно стратиграфическим наблюдениям, в жилище фиксируется три слоя: нижний (слой 1) – серо-желтый песок. Он содержит остатки ям, развалы сосудов, каменные изделия, кости животных и орудия из них. На этом же уровне обнаружено кострище, вокруг которого наблюдается больше всего артефактов, костей животных и рыб. Его перекрывает относительно стерильный слой светло-желтого барханного песка (слой 2). Выше прослеживается темный серо-желтый песок с костями животных, керамикой и немногочисленными кремневыми предметами (слой 3).

В профилях бровок, проходящих через жилище, наблюдается резкая, почти вертикальная граница между культурным слоем стоянки (слой 4) и заполнением жилища, которая просматривается достаточно хорошо (рис. 3). Учитывая свойства песка, такая граница могла образоваться только при наличии стенки, сложенной из какого-то прочного материала, возможно, тростника. Таким образом, можно предположить, что изнутри котлован жилища имел относительно прочные стены. Они могли подниматься над дневной поверхностью; т. е. жилище, с учетом его глубины, можно предположительно интерпретировать как полуземлянку.

Слой 1 – нижний слой в заполнении котлована имеет глубину 50–60 см. Практически на материке при разборке бровок в северо-восточной зоне были обнаружены два скопления ребер животного. На продольных краях некоторых из них имелась заполировка от работы.

На расстоянии 70 см от северной и восточной стенок жилища было выявлено пятно округлой формы диаметром до 80 см, содержащее мелкие частицы охры, угольков и мела (?). Мощность заполнения пятна в разрезе достигает 15 см.

Рис. 1. Байбек. План нижнего слоя жилища а – кость; б – керамика

Рис. 2. Байбек. Котлован жилища после выборки

Под ним прослежен контур ямы округлой формы размерами 80 × 70 см и глубиной до 100 см от дна жилища. В ее заполнении зафиксирован 21 фрагмент керамики, 5 из которых с орнаментом, типичным для посуды культурного слоя стоянки. Из кремневых изделий обнаружены сегмент и пластина с ретушью. Кроме них есть пронизка из трубчатой кости птицы (?) длиной 2,6 см и диаметром 0,9 см. На ее поверхности имеются три пропиленные поперечные полоски длиной до 0,5см. Большая часть костей в яме (все определения Н. В. Росляковой) принадлежали кулану, а меньшая – благородному оленю.

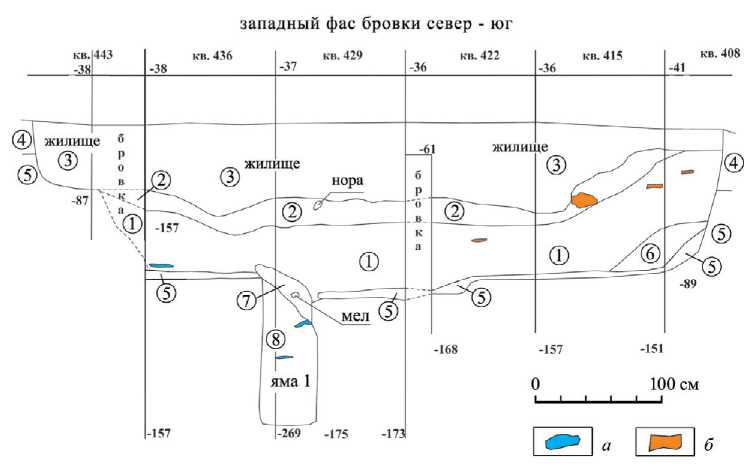

В полутора метрах на юг от ямы располагалась раздавленная часть сосуда, состоящая из 12 фрагментов толщиной около 1 см (рис. 4: 1 ). Его высота 24 см, диаметр венчика 27 см, тулова – 35 см. Тесто с включением мелкой толченой ракушки. Внешняя поверхность с ангобом, залощена и закопчена, а внутренняя заглажена. Венчик прямой, а его срез округлый. В верхней трети сосуда фиксируются три сверлины. Надо отметить, что к обнаруженной части сосуда подобралась другая часть из нескольких фрагментов с такими же ремонтными отверстиями. Они найдены на расстоянии 10 м к юго-западу от жилища в нижней части культурного слоя. Это наблюдение предполагает близкий хронологический интервал бытования жилища и культурного слоя вокруг него. На расстоянии около 0,5 м к северо-западу от ямы была обнаружена округлая в разрезе костяная проколка длиной 15 см и диаметром до 0,55 см.

Палинологический анализ, проведенный Е. А. Спиридоновой, позволил установить, что образец, характеризующий предматериковую часть жилища,

Рис. 3. Байбек. Стратиграфия западного фаса бровки север – юг, проходящей через центр жилища

Условные обозначения: 1 – светло-серо-желтый песок с костями животных, керамикой и кремнем; 2 – светло-желтый песок с редкими находками; 3 – темно-серо-желтый песок с костями животных, керамикой и редкими кремнями; 4 – плотный темно-серо-желто-коричневый песок с артефактами, перекрытый в верхней части детритами (культурный слой); 5 – плотный светло-желтый песок – материк; 6 – золистое пятно; 7 – пятно мел, охры, угля; 8 – сырой серо-желтый песок с костями животных, фрагментами керамики и каменными изделиями а – кость; б – керамика пыльцы и спор не содержал, но включал очень большое количество древесных или кустарничковых остатков более крупных размеров, чем из других проб (Выборнов и др., 2018). Возможно, что дно и ограждение жилища были обложены древесным материалом.

В северо-западной части жилища зафиксировано кострище подчетырехугольной формы длиной 150 см, шириной 120 см и глубиной до 20 см. Его заполнение состояло из темно-серого песка с золой. В кострище обнаружено 147 кремневых изделий, в основном, отходов производства и несколько орудий: 3 скребка, 1 сегмент, 1 обломок скребла.

К северу от кострища найдены костяные изделия: наконечник дротика длиной 11 см, две проколки из ребер животного длиной до 8 см со сработанными до блеска остриями, две «лопаточки» с пришлифовкой поверхности длиной до 12 см и с отверстиями в верхней части. На боковой кромке одной из них имеются три пропила, которые образуют мелкие зубцы.

В юго-западной части раскопа, на расстоянии около полуметра на юг от кострища, зафиксирован зольник размерами 70 × 47см и глубиной 10 см. Находки

Рис. 4. Байбек. Керамика

1 – фрагмент сосуда из нижнего слоя жилища; 2 – фрагмент сосуда с орнаментом из зольника очень невыразительные: мелкие обломки керамики и единичные кремневые отходы производства.

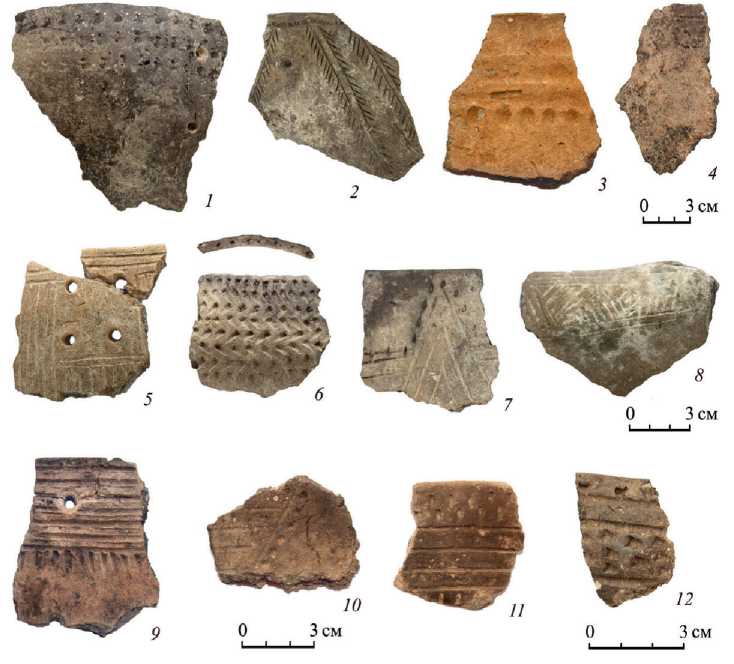

В нижнем слое жилища кроме развала сосуда обнаружены венчики не менее чем от 17 разных сосудов и два плоских дна. Их распределение по глубинам залегания достаточно равномерное. Судя по определениям И. Н. Васильевой, они изготовлены из ила с естественной примесью раковин моллюсков. Толщина стенок – от 0,7 до 1,4 см. Внешняя поверхность заглажена. Преобладает прямостенная форма сосудов. Срезы венчиков плоские или округлые. В ряде случаев на них отмечаются вдавления. Орнамент наносился преимущественно прочерками разной ширины и отдельными наколами различной формы. Доминируют простые композиции: сочетания горизонтальных рядов прочерков и наколов (рис. 5: 9, 11 ); треугольников с вершинами вверх или вниз (рис. 5: 7, 10 ), горизонтальных рядов широких проглаженных полос и ямчатых вдавлений (рис. 5: 3 ). Кроме того, отмечены: вертикальный зигзаг из наколов (рис. 5: 6 ), горизонтальные ряды отпечатков своеобразного (кость птицы?) орнаментира (рис. 5: 1 ), оконтуренные ряды прочерков, обрамленные отдельными наколами (рис. 4: 2 ). Есть и неорнаментированные экземпляры. Нельзя не обратить внимание на некоторые фрагменты сосудов, на поверхности которых нанесены наколы в отступающей технике (рис. 5: 2, 4, 8, 12 ).

Судя по липидному анализу, проведенному В. А. Платоновым, в состав обнаруженного на стенках сосудов нагара входят жирные кислоты, характерные для пищи растительного и животного происхождения. В целом, сосуды из нижнего слоя по формовочной массе, морфологии и способу нанесения орнамента аналогичны керамике культурного слоя стоянки ( Гречкина и др. , 2014). Приме-

Рис. 5. Байбек. Керамика из нижнего слоя жилища ( 1–9, 12 ) и ямы 1 в полу жилища ( 10, 11 )

чательно, что от ряда сосудов (рис. 4: 2 ; 5: 3 ) отдельные фрагменты обнаружены в более верхних уровнях жилища, а от некоторых – за его пределами.

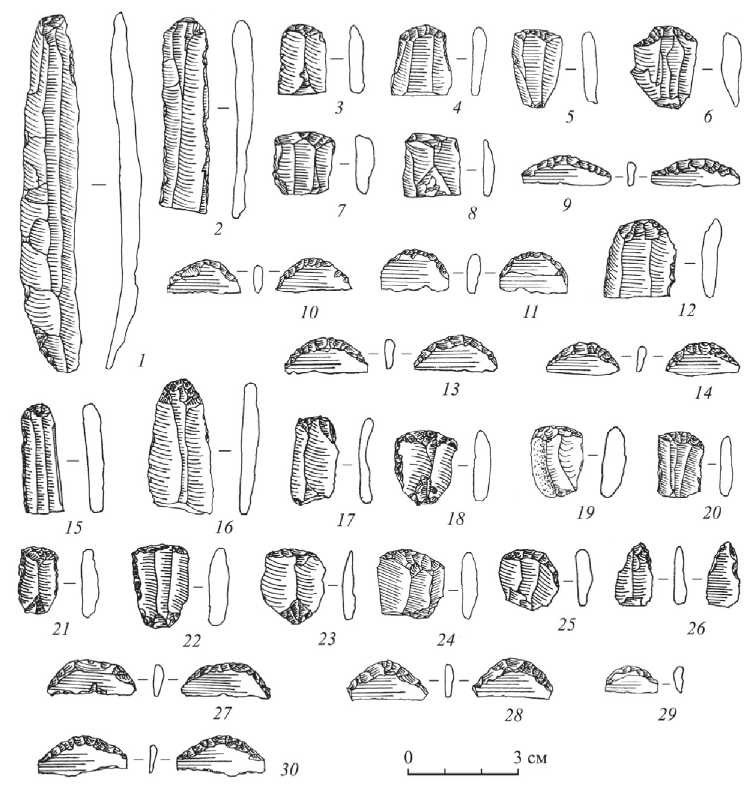

Из каменного инвентаря нижнего уровня жилища можно отметить сегменты с двусторонней ретушью по дуге (рис. 6: 9–11, 13, 14 ). Это подтверждает одновременность бытования геометрических микролитов и керамики. Найдены концевые скребки с округлым лезвием (рис. 6: 3–7 ).

Определимые кости в этой части жилища принадлежали кулану (208 экз.), благородному оленю (103 экз.), корсаку (45 экз.), волку (20 экз.), лисице (15 экз.), сайге (12 экз.), туру (4 экз.), а В. Титовым выявлен еж ушастый. Судя по данным Е. Ю. Яниш, среди 30 костей рыб присутствуют стерлядь, окунь, щука, сазан, судак. Впервые была обнаружена чешуя щуки.

Палинологический анализ подтверждает, что в нижнем уровне жилища преобладает пыльца травянистых и кустарничковых, присутствуют маревые, полынные и злаковые. В верхней части нижнего уровня фиксируется доминирование полынно-маревых, что является признаком нарастания неблагоприятных

Рис. 6. Байбек. Кремневый инвентарь из нижнего слоя ( 1–13 ), ямы 1 в полу ( 14 ) и верхнего уровня ( 15–30 ) жилища

1 – пластина с ретушью; 2, 8 – пластина; 3–7, 12, 18–25 – концевые скребки; 9–11, 13, 14, 27, 28, 30 – сегменты с двусторонней обработкой дуги; 15–17 – пластинчатые сколы; 26 – перфоратор; 29 – сегмент с односторонней обработкой дуги природно-климатических условий, связанных с аридизацией (Выборнов и др., 2018).

Слой 2 также содержит керамику, каменные изделия, кости животных, но все они исчисляются единицами. Так, в уровне 7 керамика не обнаружена, а в уровне 8 найдены всего три венчика (рис. 7: 2 ), которые могли относиться к 9-му уровню. Здесь необходимо отметить, что отдельные фрагменты керамики полностью аналогичны черепкам из слоя. Среди определимых костей, количество которых резко сокращается по сравнению с предшествующим и последующим слоями, в уровне 7 в незначительном числе представлен лишь кулан и единично благородный олень, волк и корсак.

Палинология свидетельствует о заметных изменениях по сравнению с предыдущим периодом. Проявилась тенденция к увеличению роли полыней (38,4 %). Наряду с травянистыми и кустарничковыми растениями встречена пыльца сосны и березы. Сопоставление с нижележащими образцами позволяет говорить о захоронении пыльцы в отложениях, формирование которых происходило в открытой природной среде вне жилища. На это указывает появление единичной древесной пыльцы, переносимой на большие расстояния от места произрастания ( Выборнов и др. , 2018).

Судя по стратиграфии, на уровне слоя 2 функционирование жилища прекращается и слой барханного песка перекрывает заполнение постройки.

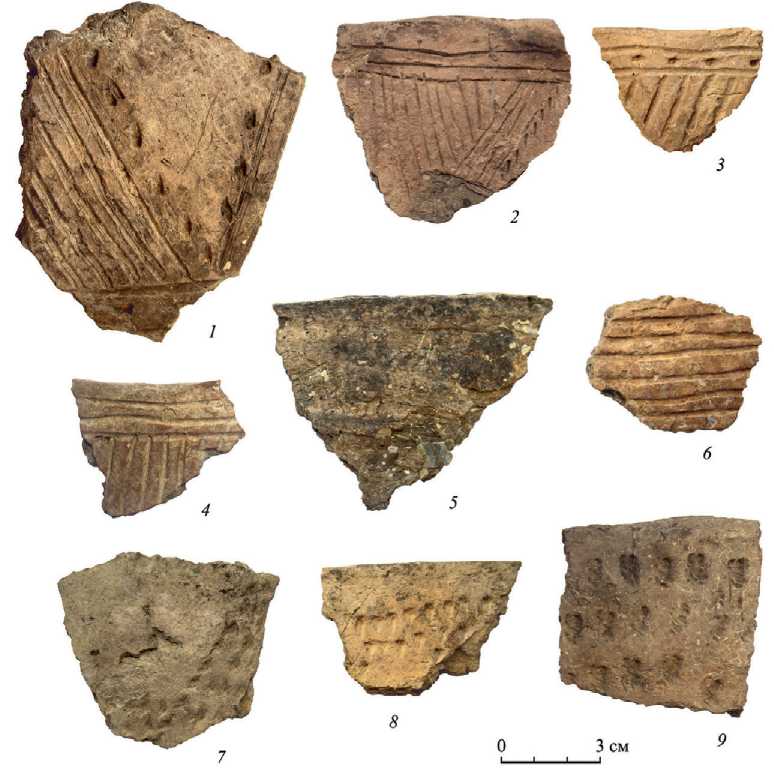

Выше второго слоя фиксируется третий. В нем обнаружены немногочисленные черепки и достаточно редкие изделия из кремня. Керамика верхнего слоя представлена фрагментами более чем от десятка разных сосудов из ила. Они прямостенные, средней толщины, с заглаженной внешней поверхностью. Срезы венчиков плоские и округлые. На двух нанесены наколы. Один сосуд без орнамента. Остальные украшены прочерками, раздельными наколами треугольной или овальной формы (рис. 7: 9 ). Композиции состоят из прочерченных треугольников, обрамленных отдельными наколами (рис. 7: 1 ); горизонтальных рядов прочерков (рис. 7: 6 ); рядов оттисков штампа из кости птицы (?) (рис. 7: 7, 9 ); сочетанием горизонтальных и наклонных рядов прочерков (рис. 7: 3 ). Однако необходимо учитывать, что некоторые фрагменты из 3-го слоя обнаружены за пределами контура жилища. Кроме того, жилищная впадина на материке начинается с 5-го уровня. В таком случае к верхней части постройки достоверно можно отнести только 5 экз., один из которых принадлежит сосуду из нижней части сооружения (рис. 7: 4 ). Поскольку верхняя пачка отложений не содержит никаких объектов (кострищ, зольников), можно предположить, что постройка больше не функционировала как жилище, а была занесена культурным слоем.

Кремневый инвентарь представлен немногочисленными отщепами, ножевидными пластинами, концевыми скребками (рис. 6: 18–25 ), сегментами (рис. 6: 27–30 ), перфоратором (рис. 6: 26 ).

Среди определимых костей в верхней части жилища (5–6-й уровни) преобладают кости кулана, благородного оленя, корсака. Единичными становятся кости сайги и волка. Большое количество костей кулана (239 экз.) и корсака (119 экз.) в 1–4-м уровнях может объясняться частичным разрушением культурного слоя над жилищем в результате его денудации. Рыба представлена теми же видами, что и в нижних уровнях, но появились и кости сома.

3 CM

Рис. 7. Байбек. Фрагменты лепных сосудов с орнаментом ( 1–9 ) из верхнего уровня жилища

Одним из наиболее важных аспектов является определение времени существования жилища. По костям животных непосредственно из нижней части жилища М. А. Кульковой получено две даты – SPb-2789: 6936 ± 80ВР (5987– 5703 ВС, здесь и далее в калиброванных значениях) и SPb-2785: 6935 ± 75ВР (5986–5705 ВС). Кроме того, получена дата по кости из ямы 1 – SPb-2787: 6950 ± 70ВР (5986–5719 ВС) – и по костям из кострища: SPb-2786: 6925 ± 70ВР (5928–5702 ВС). Все они укладываются в достаточно узкий интервал начала перв. четв. VI тыс. до н. э. Даты, аналогичные значениям из жилища, получены как из культурного слоя, так и из других объектов ( Выборнов и др. , 2016). Это подтверждает вывод о временнóй близости всего комплекса стоянки

Байбек, сделанный первоначально на основе анализа керамического и каменного инвентаря. Вопрос о сезонности функционирования жилища требует дополнительной проработки.

Обсуждение

Поиск аналогий жилищу на стоянке Байбек можно начать с материалов сопредельного Северо-Западного Прикаспия. В верхнем и нижнем (синхронным материалам Байбека) слоях поселения Джангар исследованы строения, сходные по форме и размерам ( Кольцов , 2004. С. 23, 74. Рис. 5; 25). От байбекского они отличаются меньшей глубиной и незначительным количеством находок. На стоянке Каиршак III в Северном Прикаспии исследовано два объекта, интерпретируемые как жилища ( Васильев и др ., 1989. С. 21. Рис. 1). При некотором сходстве конфигурации и ряда элементов (развал крупного неорнаментированного сосуда рядом с очагом) они отличаются большими, чем байбекское, размерами (48 и 47 кв. м) и меньшей глубиной. Есть и временные различия: комплекс Ка-иршака III относится к интервалу 7100–7000 гг. ВР ( Выборнов и др ., 2020), а жилище стоянки Байбек – 7000–6900 гг. ВР.

Важно обратить внимание на ряд сосудов, обнаруженных в жилище. Один из них представляет собой обломок ладьевидного сосуда (рис. 5: 8). Подобные формы известны в материалах каиршакского типа (Васильев и др., 1989), орловской культуре (Юдин, 2004), кельтеминарских древностях (Виноградов, 1981). Байбекский экземпляр имеет особое значение, так как несет на поверхности своеобразную орнаментацию: горизонтальные ряды взаимопроникающих треугольников, обрамленные прямоугольниками из прочерченных линий. Такая композиция характерная для посуды каиршакского типа, но треугольники нанесены не отдельными наколами, а в технике отступающей палочки, что присуще керамике тентексорского типа (Васильев и др., 1986). Кроме этого артефакта в жилище найден еще один венчик, на поверхности которого присутствуют ка-иршакские прочерки, а на бордюрной зоне расположен ряд отступающих наколов (рис. 5: 2). Третий венчик несет на поверхности чередование отдельных вертикальных вдавлений и горизонтальных рядов овальных наколов в отступающей манере (рис. 5: 12). На стенке четвертого сосуда узор нанесен сочетанием каиршакских прочерков, обрамленных «ресничками» и треугольными наколами в отступающей технике (рис. 5: 4). Все эти фрагменты имеют большое значение для разработки одного из самых дискуссионных вопросов изучения неолита Северного Прикаспия. Одни исследователи полагают, что памятники каиршак-ского и тентексорского типов являются этапами одной культуры (Васильев, Выборнов, 1988; Козин, 2002). Другие специалисты считают, что они представляют самостоятельные культурные типы (Кольцов, 1990. С. 69). Одним из аргументов в пользу их разнокультурности был хронологический разрыв. Однако с получением по этим материалам серии радиоуглеродных дат стало очевидно, что верхняя граница существования каиршакских памятников стыкуется с нижней гранью тентексорских комплексов (Барацков и др., 2012). До недавнего времени слабым местом первой версии было отсутствие материалов, проявляющих переходные признаки от каиршакского к тентексорскому типу. Обнаруженные в жилище находки восполняют этот пробел. Важно подчеркнуть, учитывая радиоуглеродные даты, что это признаки не сосуществования и взаимодействия первых и вторых, а именно перехода от одного этапа к другому.

Заключение

Изучение жилища на стоянке Байбек позволяет реконструировать его характерные черты и конструктивные особенности. Сравнительный анализ керамического и каменного инвентаря из жилища и слоя подтверждает их однокультурность. Для материалов жилища установлены четкие хронологические рамки: начало перв. четв. VI тыс. до н. э. Полученные данные свидетельствуют о наличии углубленных в материк жилищ у населения Северного Прикаспия уже в раннем неолите. Судя по результатам палинологического анализа, природно-климатическая обстановка в это время была достаточно благоприятной для жизнедеятельности. Отсутствие данных о домашних видах животных и результаты липидного анализа дают основание говорить о переходе к неолиту в интересуемом регионе на основе присваивающего хозяйства. Вместе с тем, достаточно ранние радиоуглеродные даты и технико-технологические параметры керамики позволяют рассматривать Северный Прикаспий как один из наиболее ранних регионов неолитизации Восточной Европы.

Список литературы Жилище ранненеолитической стоянки Байбек в Северном Прикаспии

- Барацков А..В., Выборнов А. А., Кулькова М. А., 2012. Проблемы абсолютной хронологии неолита Северного Прикаспия // Известия Самарского научного центра РАН. Т. 14. № 3. С. 200–204.

- Васильев И. Б., Выборнов А. А., 1988. Неолит Поволжья. Куйбышев: Куйбышевский гос. пед. ин-т. 112 с.

- Васильев И. Б., Выборнов А. А., Козин Е. В., 1986. Поздненеолитическая стоянка Тентексор в Северном Прикаспии // Древние культуры Северного Прикаспия / Отв. ред. Н. Я. Мерперт. Куйбышев: Куйбышевский гос. пед. инт. С. 6–31.

- Васильев И. Б., Выборнов А. А., Козин Е. В., 1989. Исследование неолитической стоянки Каиршак III // Неолит и энеолит Северного Прикаспия / Отв. ред. Н. Я. Мерперт. Куйбышев. С. 18–45.

- Виноградов А. В., 1981. Древние охотники и рыболовы Среднеазиатского междуречья. М.: Наука. 173 с.

- Выборнов А. А., Васильева И. Н., Кулькова М. А., Ойнонен М., Посснерт Г., Нестерова Л. А., 2020. О древнейших керамических традициях населения Северного Прикаспия // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. Т. 25. № 1. С. 141–151.

- Выборнов А. А., Гречкина Т. Ю., Кулькова М. А., Зайцева Г. И., Посснерт Г., 2016. Хронология стоянки Байбек в Северном Прикаспии // Известия Самарского научного центра РАН. Т. 18. № 6. С. 153–156.

- Выборнов А. А., Гречкина Т. Ю., Спиридонова Е. А., 2018. Новые палинологические данные о стоянке Байбек // Известия Самарского научного центра РАН. Т. 20. № 3. Ч. 2. С. 497–501.

- Гречкина Т. Ю., Выборнов А. А., Кутуков Д. В., 2014. Новая ранненеолитическая стоянка Байбек в Северном Прикаспии // Самарский научный вестник. № 3 (8). С. 79–90.

- Гречкина Т. Ю., Выборнов А. А., Лебедев Ю. С., 2018. Стоянка Байбек: выбор места, структура памятника, соотношение охоты и рыболовства // Стратегии жизнеобеспечения в каменном веке, прямые и косвенные свидетельства рыболовства и собирательства / Отв. ред.: О. В. Лозовская, А. А. Выборнов, Е. В. Долбунова. СПб.: ИИМК РАН. С. 85–87.

- Козин Е. В., 2002. Неолит Северного Прикаспия: автореф. дис. … канд. ист. наук. Ижевск. 27 с.

- Кольцов П. М., 1990. О культурной принадлежности неолитических памятников Северного Прикаспия // Вопросы археологи юга Восточной Европы / Отв. ред. В. И. Марковин. Элиста: Калмыцкий гос. ун-т. С. 62–71.

- Кольцов П. М., 2004. Поселение Джангар. Человек и его культура в неолите Северо-Западного Прикаспия. М.: Новый хронограф. 156 с.

- Юдин А. И., 2004. Варфоломеевская стоянка и неолит степного Поволжья. Саратов: Саратовский гос. ун-т. 200 с.