Жилищный комплекс русского поселения XVII-XVIII веков Ананьино I

Автор: Татаурова Л.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521990

IDR: 14521990

Текст статьи Жилищный комплекс русского поселения XVII-XVIII веков Ананьино I

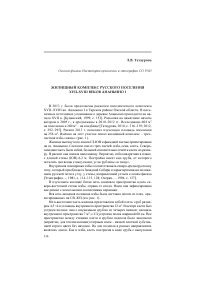

В 2013 г. были продолжены раскопки поселенческого комплекса XVII–XVIII вв. Ананьино I в Тарском районе Омской области. В письменных источниках упоминание о деревне Ананьино приходится на начало XVII в. [ Буцинский, 1999, с. 153 ] . Раскопки на памятнике начаты автором в 2005 г., а продолжены в 2010–2012 гг. Исследовано 604 м2 на поселении и 260 м2 - на кладбище [ Татаурова, 2010, с. 316-319; 2012, с. 292-295 ] . Раскоп 2013 г. пополнил изученную площадь поселения на 256 м2. Именно на этот участок попал жилищный комплекс – трехчастная изба-«связь» (рис. 1).

Жилище вытянуто по линии СЗ-ЮВ и фасадной частью ориентировано на оз. Ананьино. Состояло оно из трех частей: изба, сени, клеть. Северозападная часть была избой, большей относительно сеней и клети по размеру. В раскоп она попала наполовину. Вероятно, изба квадратная в плане, с длиной стены (ЮВ) 6,2 м. Постройка имеет вид сруба, от которого остались два венца с выпусками; углы рублены «в чашу».

Внутренняя планировка избы соответствовала северо-среднерусскому типу, который преобладал в Западной Сибири и характеризовался положением русской печи в углу, у стены, направленной устьем к окнам фасада [ Этнография..., 1981, с. 114-115, 128; Очерки^, 1994, с. 127 ] .

В изученном жилище битая печь занимала пространство вдоль северо-восточной стены избы, справа от входа. Нами она зафиксирована как развал с несколькими скоплениями керамики.

Вся юго-западная половина избы была застлана полом из плах, ориентированных на СВ–ЮЗ (см. рис. 1).

Юго-восточная часть жилища представляла собой клеть: сруб размером 4,5×4 м; площадь внутреннего пространства 12 м2. В центре клети был устроен подпол: яма с впущенным срубом из четырех венцов; площадь внутреннего пространства 7 м2; с СЗ устроена полка шириной 60 см. Все пространство между стенами клети и срубом подпола было заполнено (вероятно, для теплоизоляции) озерным илом – вязкой плотной субстанцией серого цвета без находок. На дне подпола в разных направлениях валялись доски. Как и изба, клеть построена в виде сруба с выпусками 336

Рис. 1. Общий вид на раскопанный жилищный комплекс (с запада). Слева – трехчастная изба-«связь» с деревянным полом.

и углами, рубленными «в чашу». Между ними находились холодные сени, пристроенные к избе и клети методом «набирки»: вертикальные столбы с пазом, в который вставлены бревна стен. Внутренние размеры клети составляли 11 м2.

С северо-восточной стороны жилища, в сенях, рядом со стеной избы была дверь, выходившая на крыльцо, сделанное из коротких плах. Отдельное крыльцо было устроено перед клетью с подполом (тоже с СВ).

К северо-востоку от жилища, вероятно, располагался крытый двор. Его кровля примыкала к жилищу и, скорее всего, держалась на столбах. Все пространство крытого двора было застлано деревянным полом. Ширина этого пространства (СВ–ЮЗ) 6,3 м. Пол уходил под северо-восточную стенку раскопа. Длина половиц 4,8–5 м, ширина 0,4–0,6 м (рис. 2). Раскопанная площадь пола составила 32 м2. В северо-восточной части поверх пола зафиксирован угол сооружения, уходящего за пределы раскопа.

С юго-западной стороны жилища, вероятно, располагалась «летняя кухня». Сохранилась одна из стен, перпендикулярно примыкавшая к клети, рядом с которой зафиксирован развал глинобитной печи и скопления керамики вокруг (см. рис. 1, справа).

Интересен объект на материке, частично попавший под «летнюю кухню». К юго-востоку от развала печи после зачистки на «материке» прослеживалось пятно, контурами похожее на сруб, но остатков дерева в нем не было. Размеры пятна 3,8×3,6 м. В южном углу, над пятном, выявлен аморфный прокал небольшой мощности. После выборки его

Рис. 2. Вымостка из досок на территории крытого двора.

заполнения в погребенной почве внутри обозначенного пятна на разных уровнях зафиксированы 4 скелета собак, целый череп лошади, несколько фрагментов еще одного черепа лошади, многочисленные кости животных. Назначение объекта объяснить пока сложно. Есть мнение, что выявленные в материке контуры, похожие на сруб, являются следами более ранней, чем описанное выше жилище, постройки, котлован которой могли использовать какое-то время для утилизации павших животных. Подобный случай зафиксирован автором при раскопках Бергамакского острога, где в яме погреба (вероятно, уже не использовавшегося по назначению) утилизировали конечности и черепа лошадей [ Татаурова, 1997, с. 357-358 ] . Правда, в Ананьино видовой состав животных более разнообразен, а количество костей не столь велико.

Инвентарный комплекс включал 265 индивидуальных находок. Среди них 5 монет середины – конца XVIII в., фрагменты веревочек, сплетенных из шерсти, «головка» курительной трубки из кости, «бабки» для игры, залитые свинцом, белые и синие бусины различной формы, медный крестик (первого типа, по В.И. Молодину), женское украшение с подвеской из синей бусины, швейные иглы. Много фрагментов изделий из кожи: обуви (чирки, голенище сапога, подошвы), части ремня.

Представителен массив керамики, среди которой черно- и краснолощеная, лепная и гончарная. Среди массовых находок – фрагменты китайского фарфора династий Мин и Цин (XVII в.). Найдено много предметов, относящихся к хозяйственно-бытовому комплексу: глиняные и каменные грузила, удила, строительная «черта» и скобель, ножи, пинцеты, кресало и кресальные камни, др.

Жилищный комплекс и полученный в ходе раскопок инвентарь характеризуют различные стороны культуры проживавшего здесь в XVIII в. служилого и крестьянского населения, дают обширную информацию для реконструкции системы жизнеобеспечения.