Жильные образования в зоне сочленения Мончегорского плутона и Мончетундровской интрузии (Кольский полуостров, Россия)

Автор: Мирошникова Я. А.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 1 т.25, 2022 года.

Бесплатный доступ

Мончегорский район (Кольский полуостров) отличается платинометалльной специализацией и представляет перспективный объект для поиска и разведки ценных, стратегически важных металлов платиновой группы. В процессе исследования охарактеризованы петрографические, петрохимические и геохимические особенности жильных тел в зоне сочленения крупных раннепротерозойских расслоенных интрузий (Мончегорского плутона и Мончетундровской интрузии). Жильные тела наблюдаются в пределах Южносопчинского массива и массива Морошковое озеро. Жилы залегают вблизи контакта мелко- и среднезернистых метапироксенитов (метаноритов) и крупнозернистых габброноритов. Выделены два главных типа жил: 1) жилы плагиоклаз-пироксенового и плагиоклаз-амфиболового состава; 2) жилы кварц-полевошпатового и амфибол-плагиоклазового состава. Анализ содержания халькофильных элементов в породах на данной территории показал, что повышенные содержания элементов платиновой группы связаны с первым типом жильных образований. Жильные породы плагиоклаз-пироксенового и плагиоклаз-амфиболового состава (тип 1) содержат в среднем Cu – 0,22 %, Ni – 0,11 %, ?ЭПГ – 1 г/т, Au – 0,042 ppm. Жильные породы кварц-полевошпатового и амфибол-плагиоклазового состава (тип 2) содержат в среднем Cu – 0,04 %, Ni – 0,01 %, ?ЭПГ – 0,05 ppm, Au – 0,012 ppm. Спектры распределения редкоземельных и редких элементов в жильных породах Южносопчинского массива и массива Морошковое озеро показывают как общность всех типов жил, так и закономерный характер различий в составе жил.

Жильные тела, сульфидная и платинометалльная минерализация, расслоенные основныеультраосновные интрузии, vein bodies, sulfide and platinum-metal mineralization, layered basic-ultrabasic intrusions

Короткий адрес: https://sciup.org/142231116

IDR: 142231116 | УДК: 552.321.5+553.491 | DOI: 10.21443/1560-9278-2022-25-1-27-37

Текст статьи Жильные образования в зоне сочленения Мончегорского плутона и Мончетундровской интрузии (Кольский полуостров, Россия)

Мирошникова Я. А. Жильные образования в зоне сочленения Мончегорского плутона и Мончетундровской интрузии (Кольский полуостров, Россия). Вестник МГТУ. 2022. Т. 25, № 1. С. 27–37. DOI:

Miroshnikova, Y. A. 2022. Vein formation of the Monchepluton and the Monchetundra intrusion contact zone. Vestnik of MSTU, 25(1), pp. 27–37. (In Russ.) DOI:

Южносопчинский массив и массив Морошковое озеро расположены в Мончегорском районе (в центре Кольского полуострова) в зоне сочленения двух крупных раннепротерозойских основных-ультраосновных расслоенных интрузий: Мончегорского плутона (Мончеплутон) и Мончетундровской интрузии (рис. 1). Обе интрузии имеют схожий состав, близкие возрасты и характеризуются многофазовым строением.

-

1 ^l2 I I3 I I46 I7 ^Я8 I9 10

Рис. 1. Схема геологического строения Мончегорского рудного района: 1 – метабазальты, эпидот-амфиболовые и амфибол-биотитовые сланцы, туфо-алевролиты с прослоями кварцитов; 2 – дуниты; 3 – ортопироксениты и гарцбургиты; 4 – пироксениты; 5 – нориты; 6 – габбронориты, лейкократовое габбро и анортозиты; 7 – лейкократовые и мезократовые габбронориты; 8 – кварцевое габбро;

-

9 – лейкократовое габбро, габбронориты и анортозиты; 10 – диорито-гнейсы, метадиориты и гранат-биотитовые гнейсы. Цифрами обозначены: 1 – массив Морошковое озеро; 2 – массив Габбро-10;

3 – Дунитовый блок

Fig. 1. The geological structure scheme of the Monchegorsky ore district: 1 – metabasalts, epidote-amphibole and amphibole-biotite schists, tuff-siltstones with quartzite interbeds; 2 – dunites; 3 – orthopyroxenites and harzburgites; 4 – pyroxenites; 5 – norites; 6 – gabbronorites, leucocratic gabbro and anorthosites;

7 – leucocratic and mesocratic gabbronorites; 8 – quartz gabbro; 9 – leucocratic gabbro, gabbronorites and anorthosites; 10 – diorite-gneisses, metadiorites, and garnet-biotite gneisses.

Numbers indicate: 1 – Moroshkovoe lake massif; 2 – Gabbro-10 massif; 3 – Dunite block

В разрезе Мончетундровской интрузии выделяются нижняя норит-ортопироксенитовая и верхняя габбро-габброноритовая зоны. В основании нижней зоны залегают ортопироксениты и плагиоортопироксениты мощностью до 200 м, которые выше по разрезу сменяются мезо-меланократовыми норитами мощностью 50–70 м ( Чащин и др., 2018 ). В юго-западном крыле мульды мощность нижней зоны постепенно уменьшается до 50 м и менее и срезается разломом ( Чащин и др., 2020 ). Верхняя зона имеет вертикальную мощность от 500 до 1 500 м и сложена мезократовыми средне- и крупнозернистыми, интенсивно амфиболизированными, лейкократовыми габброноритами и крупнозернистыми лейкогаббро. Местами, преимущественно в верхней части разреза, встречаются анортозиты ( Чащин и др., 2018; 2020 ). Восточная часть Мончетундровской интрузии получила название Южносопчинского массива. В плане этот массив представляет собой крупное магматическое тело длиной около шести километров и шириной около двух километров, протягивающееся с северо-запада на юго-восток ( Рундквист и др., 2016 ).

В строении Мончеплутона выделяются перидотитовая (300–400 м), пироксенитовая (бронзититовая) (200–700 м), норитовая (280 м) и краевая (донная) (100–120 м в центральных и до 10–15 м в краевых частях) зоны ( Шарков и др., 2014 ). В основании перидотитовой зоны прослеживается мощный (100–120 м) горизонт дунитов и пойкилитовых гарцбургитов, которые сменяются ритмичным переслаиванием пойкилитовых гарцбургитов и бронзититов (мощность ритмов от первых десятков сантиметров до первых метров). В средних и верхних частях зоны распространены гранулярные гарцбургиты и перидотиты, постепенно сменяющиеся оливиновыми норитами. Пироксенитовая (бронзититовая) зона сложена в основном ортопироксенитами. Норитовая зона состоит из среднезернистых мезократовых норитов и габброноритов. Краевая (донная) зона сложена (сверху вниз): дунитами, гарцбургитами, бронзититами, норитами и габброноритами ( Шарков и др., 2014 ).

Зона сочленения Мончегорского плутона и Мончетундровской интрузии имеет сложное геологическое строение. В пределах Южносопчинского массива наблюдается извилистый контакт мелко-среднезернистых метапироксенитов и крупнозернистых мезократовых габброноритов. Контакт представлен зоной брекчирования, в которой обломки сложены метаноритами-метапироксенитами, а матрица – габброноритами ( Рундквист и др., 2017 ). На отдельных участках в зоне контакта отмечены поздние хлорит-эпидотовые оторочки, непосредственно маркирующие границы двух типов пород ( Рундквист и др., 2012 ). Кроме того, встречаются участки, где среднезернистые разности габброноритов сцементированы жильным материалом.

Преобладающими породами в нижней части разреза Южносопчинского массива являются мелкосреднезернистые метапироксениты, среди которых выделяются оливин-содержащие разности. В верхней части разреза Южносопчинского массива преобладают лейко-мезократовые крупнозернистые габбронориты и габбро.

К северо-востоку от Южносопчинского массива располагается небольшое овальное интрузивное тело – массив Морошковое озеро (рис. 1). В пределах массива Морошковое озеро развиты разнозернистые (преимущественно мелко- и среднезернистые) меланократовые метанориты, среди которых наблюдаются апофизы крупнозернистых габброноритов.

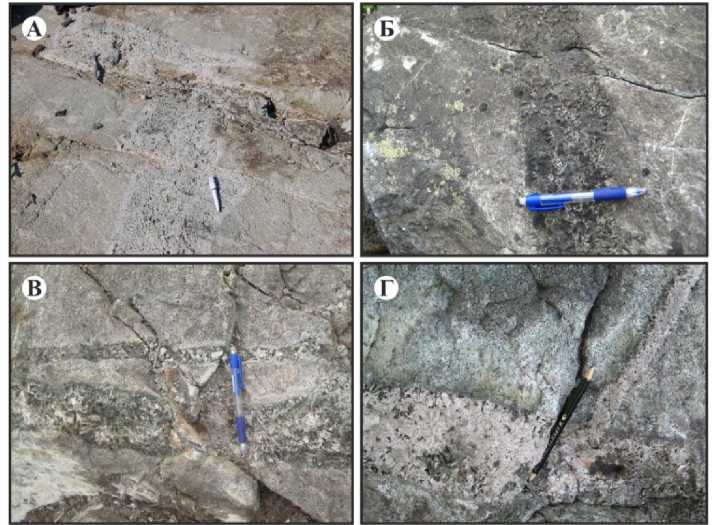

В непосредственной близости от зоны контакта с крупнозернистыми габброноритами мелко-и среднезернистые метапироксениты и метанориты Южносопчинского массива и массива Морошковое озеро прорываются жильными телами сложной морфологии. Мощность тел варьирует от 5 см до 2 м в раздувах. Контакты жильных образований с вмещающими породами четкие, в некоторых обнажениях можно наблюдать, что жильные породы занимают секущее положение по отношению к расслоенности во вмещающих метапироксенитах. Жильные тела сложены массивными крунозернистыми породами, состав которых варьирует от преимущественно плагиоклаз-пироксенового до кварц-полевошпатового. В жильных породах плагиоклаз-пироксенового и плагиоклаз-амфиболового состава встречена сульфидная, оксидная и платинометалльная минерализация ( Рундквист и др., 2011 ). Содержание рудных минералов обычно составляет 3–5 об.% ( Pripachkin et.al., 2016 ), тогда как содержание ЭПГ (элементов платиновой группы) + Au не превышает 1–2 г/т ( Рундквист и др., 2012 ). Главные сульфидные минералы представлены пентландитом, халькопиритом, пирротином, борнитом и миллеритом. В тесной ассоциации с этими минералами находятся магнетит и ильменит. Среди минералов платиновых металлов преобладают арсениды, висмутиды, теллуриды и висмутотеллуриды Pt и Pd, такие как сперрилит, меренскиит, котульскит, маякит, соболевскит и др. ( Мирошникова и др., 2015; 2019; Miroshnikova et al., 2020 ).

Вопрос классификации жильных образований Южносопчинского массива и массива Морошковое озеро в настоящее время остается открытым. В данной статье приведены результаты исследования петрохимического и геохимического состава жильных пород, что в совокупности с известными ранее данными позволило выделить конкретные типы жил.

Материалы и методы

В ходе полевых сезонов 2010–2014 гг. были отобраны образцы разновидностей пород, слагающих Южносопчинский массив и массив Морошковое озеро. В прозрачных шлифах с помощью поляризационного микроскопа МИН-8 был изучен петрографический состав жильных и вмещающих пород Южносопчинского массива и массива Морошковое озеро. Фотодокументация участков шлифов выполнена на электронном микроскопе Axioplan.

Полный химический анализ образцов исследуемых пород получен в химико-аналитической лаборатории Геологического института КНЦ РАН (ГИ КНЦ РАН). Содержания породообразующих элементов определены с использованием таких методов, как атомно-абсорбционный пламенный (Si, А1, Fе, Мg, Са, Мn, Cu, Ni, Сr, V, Ва), эмиссионный пламенный (К, Na, Li, Rb, Cs, Sr), колориметрический (Тi, Р, Si), полярографический (S, Sе, Те, Sb, Аs), ионометрический (F, С1, NОз, S), весовой (H2O+; H2O–, S) и объемный (СО2, FеО). Содержания Cu, Ni, Pt, Pd, Au в породах получены из штуфных проб в лаборатории анализа благородных металлов ГИ КНЦ РАН, оснащенной атомно-абсорбционными приборами фирмы Perkin-Elmer.

Спектры распределения редких и редкоземельных элементов были установлены в Институте геологии и геохимии УрО РАН (ИГГ УрО РАН) в штуфных пробах методом масс-спектрометроскопии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS).

Результаты и обсуждение

Детальное петрографическое исследование жильных пород позволило выявить несколько разновидностей пород, слагающих жильные тела: 1) крупнозернистые меланократовые породы плагиоклаз-пироксенового состава слабоизмененные; 2) крупнозернистые мезократовые породы плагиоклаз-амфиболового состава; 3) крупнозернистые породы амфибол-плагиоклазового состава; 4) мелко-среднезернистые породы кварц-полевошпатового состава.

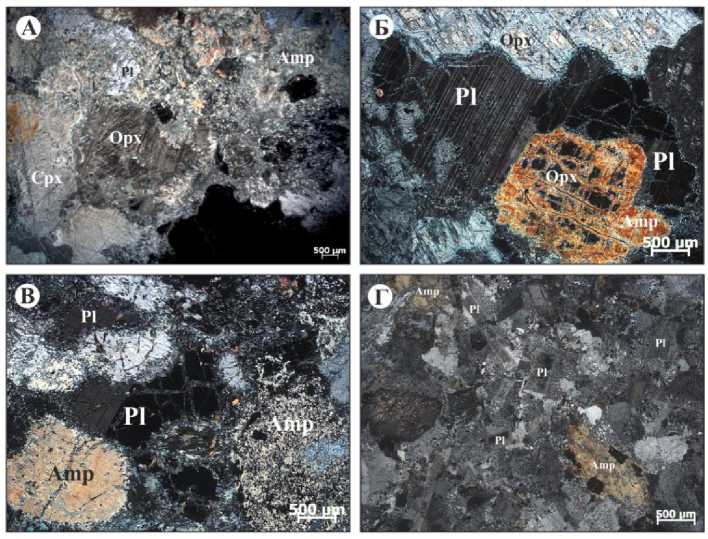

Жильные породы плагиоклаз-пироксенового состава (рис. 2, А и 3, А ) на 35–50 об.% состоят из клинопироксена, который образует крупные ксеноморфные зерна размером до 3,5 мм. В ойкокристаллах клинопироксена наблюдаются включения зерен ортопироксена и плагиоклаза, которые замещаются минералами группы эпидота и амфиболом. Содержание ортопироксена варьирует от 15 до 20 об.%. Ортопироксен встречается в виде крупных (до 2 мм) зерен неправильной формы или в виде реликтовых зерен размером 0,15 мм. Содержание плагиоклаза в этой породе меняется от 10 до 15 об.%. Плагиоклаз представлен реликтовыми ксеноморфными зернами размером 0,1–0,6 мм или вместе с кварцем образует гранофиры. Кварц также встречается в виде мелких (0,1–0,6 мм) единичных зерен и составляет 5 % от породы. По первичным минералам развиваются постмагматические, такие как амфибол, клиноцоизит, хлорит, биотит и карбонат. Содержание амфибола колеблется от 10 до 15 об.%. По оптическим свойствам амфибол представлен минералами тремолит-актинолитового ряда и роговой обманкой.

Жильные породы плагиоклаз-амфиболового состава (рис. 2, Б и 3, Б ) представляют собой более измененные разности жильных пород плагиоклаз-пироксенового состава. В этих породах орто- и клинопироксен практически полностью изменены: встречаются лишь фрагменты зерен размером 0,1–1,4 мм. Общее содержание этих минералов не превышает 2–5 об.%. Содержание плагиоклаза в этой породе варьирует от 45 до 50 об.%. Плагиоклаз образует крупные, преимущественно ксеноморфные, реже длиннопризматические и таблитчатые зерна размером 3–9 мм и представлен тремя морфологическими разновидностями. Первая разновидность представлена сохранившимся магматическим плагиоклазом, соответствующим лабрадору № 53–63 (по оптическим свойствам). Вторая разновидность представлена более кислым плагиоклазом, который по оптическим свойствам соответствует андезину № 33–45. В некоторых зернах даже можно наблюдать процесс замещения плагиоклаза первой разновидности плагиоклазом второй разновидности. Третья разновидность вместе с кварцем входит в состав гранофиров с графической структурой, где частично замещается соссюритом. Кроме этого, кварц образует единичные зерна неправильной формы размером 0,05–0,6 мм. Его содержание достигает 2 об.%. По первичным минералам развиваются амфибол, хлорит и минералы группы эпидота. Содержание амфибола колеблется от 32 до 51 об.%. Можно встретить зерна, где амфибол уже полностью заместил зерна плагиоклаза или пироксена. По оптическим свойствам выделяются три разновидности амфибола: 1) минералы тремолит-актинолитового ряда; 2) антофиллит; 3) роговая обманка. Содержание остальных вторичных минералов не превышает 5 об.%.

Жильные породы амфибол-плагиоклазового состава (рис. 2, В и 3, В ) практически полностью состоят из плагиоклаза и амфибола. Содержание плагиоклаза колеблется от 36 до 58 об.%. Плагиоклаз представлен тремя морфологическими разновидностями. Первая разновидность представлена магматогенным плагиоклазом, который образует крупные идиоморфные зерна размером 2,2–8,2 мм. Вторая разновидность соответствует андезину № 36–45 (по оптическим свойствам), который образует ксеноморфные зерна размером 0,2–2,2 мм. Третья разновидность вместе с кварцем входит в состав гранофиров с графической структурой, где он частично замещается соссюритовым агрегатом. Содержание амфибола составляет 33–50 об.%. Амфибол представлен тремя морфологическими разновидностями: первые две по оптическим свойствам принадлежат к тремолит-актинолитовому ряду, а третья относится к роговой обманке. Содержание кварца достигает 2 об.%. Помимо гранофиров он образует ксеноморфные зерна размером 0,4–1 мм. В породе также присутствуют вторичные минералы, такие как биотит, эпидот, хлорит и карбонаты. Содержание каждого из этих минералов по отдельности не более 4 об.%. Акцессорные минералы представлены апатитом, содержание которого достигает 2 об.%.

Жильные породы кварц-полевошпатового состава (рис. 2, Г и 3, Г ) на 35–50 об.% состоят из плагиоклаза. Плагиоклаз образует преимущественно короткопризматические, таблитчатые и ксеноморфные зерна с преобладающим размером 1 мм. По оптическим свойствам выделяются несколько разновидностей плагиоклаза. Первая разновидность соответствует андезину № 45, вторая (более кислый плагиоклаз) – олигоклазу № 25, а третья – это полевой шпат, образующий вместе с кварцем графические структуры. Эти породы содержат значительное количество кварца: его содержание варьирует от 30 до 40 об.%. Помимо мирмекитовых агрегатов кварц наблюдается в виде самостоятельных зерен неправильной формы размером 0,05–0,6 мм. Содержание амфибола колеблется от 10 до 20 об.%. Минерал развивается по зернам плагиоклаза и по оптическим свойствам представлен роговой обманкой или относится к тремолит-актинолитовому ряду. Содержание других вторичных минералов, таких как эпидот и биотит, составляет 1–5 об.%. Содержание карбоната может достигать 5–10 об.%. В некоторых шлифах встречается гранат. Среди акцессорных минералов встречается апатит.

Рис. 2. Жильные образования Южносопчинского массива и массива Морошковое озеро: А – жилы плагиоклаз-пироксенового состава; Б – жилы плагиоклаз-амфиболового состава;

В – жилы амфибол-плагиоклазового состава; Г – кварц-полевошпатовые жилы

Fig. 2. Vein formations of the South Sopchinsky massif and the Moroshkovoe Lake massif: A – veins of plagioclase-pyroxene composition; Б – veins of plagioclase-amphibole composition;

В – veins of amphibole-plagioclase composition; Г – quartz-feldspar veins

Рис. 3. Морфология породообразующих минералов в жильных породах (фото шлифов в скрещенных николях):

А – жильная плагиоклаз-пироксеновая порода (фото шлифа s2-1); Б – жильная плагиоклаз-амфиболовая порода (фото шлифа Я-20а-14); В – жильная амфибол-плагиоклазовая порода (шлиф Я-51а-14);

Г – жильная кварц-полевошпатовая порода (шлиф Я-27-14)

Fig. 3. Morphology of rock-forming minerals in vein rocks (photo of the thin sections in crossed nichols):

A – vein plagioclase-pyroxene rock (s2-1); Б – vein plagioclase-amphibole rock (Ya-20a-14);

В – vein amphibole-plagioclase rock (Ya-51a-14); Г – vein quartz-feldspar breed (Ya-27-14)

Вмещающие жильные тела породы представлены мелко-среднезернистыми мезо-меланократовыми норитами и метаноритами, которые в пределах Южносопчинского массива сменяются мелко-и среднезернистыми пироксенитами и метапироксенитами. В одном шлифе встречен мелкозернистый слабоизмененный оливиновый пироксенит. Эти породы контактируют с крупнозернистыми габброноритами, среди которых встречаются сильно измененные разности (метагаббронориты).

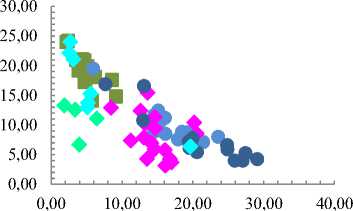

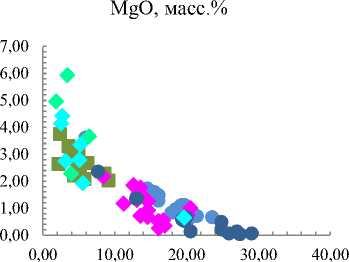

Фигуративные точки химического состава пород Южносопчинского массива и Морошкового озера были нанесены на вариационные диаграммы А. Харкера (сумма оксидов SiO 2 , TiO 2 , Al 2 O 3 , Cr 2 O 3 , Fe 2 O 3 , FeO, MnO, CaO, K 2 O и Na 2 O приведена к 100 %) ( Интерпретация геохимических…, 2001 ). Как видно на рис. 4, фигуративные точки химических составов жильных пород образуют две самостоятельные группы. Первую группу образуют породы плагиоклаз-пироксенового и плагиоклаз-амфиболового состава, вторую – кварц-полевошпатового и амфибол-плагиоклазового состава. Первая группа более магнезиальная и хромистая, чем вторая. Содержание SiO2 и Al2O3 в жильных телах первой группы ниже, чем в породах второй группы. По содержанию K2O жильные породы обеих групп практически не отличаются друг от друга, тогда как содержание Na2O в породах первой группы ниже, чем во второй. Содержание FeO в жильных породах первой группы выше, чем в породах второй.

MgO, масс.%

1,40

1,20

1,00

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

0,00 10,00 20,00 30,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

0,00 10,00 20,00 30,00

40,00

40,00

MgO, масс.%

16,00

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

25,00

MgO, масс.%

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

0,00 10,00 20,00 30,00

0,00 10,00 20,00 30,00

40,00

40,00

MgO, масс.%

MgO, масс.%

Рис. 4. Бинарные вариационные диаграммы для пород Южносопчинского массива и массива Морошковое озеро:

1 – нориты и метанориты массива Морошковое озеро; 2 – пироксениты и метапироксениты Южносопчинского массива; 3 – метагаббронориты; 4 – жильные породы плагиоклаз-пироксенового и плагиоклаз-амфиболового состава; 5 – жильные породы кварц-полевошпатового состава;

6 – жильные амфибол-плагиоклазовые породы

Fig. 4. Binary variation diagrams for the South Sopchinsky massif and the Moroshkovoe Lake massif rocks: 1 – norites and metanorites of the Moroshkovoe Lake massif; 2 – pyroxenites and metapyroxenites of the South Sopchinsky massif; 3 – metagabbronorites; 4 – vein rocks of plagioclase-pyroxene and plagioclase-amphibole composition; 5 – vein rocks of quartz-feldspar composition; 6 – vein amphibole-plagioclase rocks

На эти же диаграммы были нанесены химические составы пород, вмещающих жильные тела. Фигуративные точки норитов и метаноритов массива Морошковое озеро вместе с фигуративными точками пироксенитов и метапироксенитов Южносопчинского массива образуют общую группу, тогда как габбронориты и метагаббронориты значительно отличаются от них по содержанию MgO, Cr 2 O 3 , Al 2 O 3 и Na 2 O.

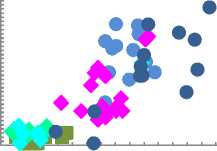

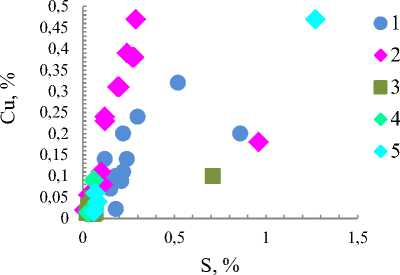

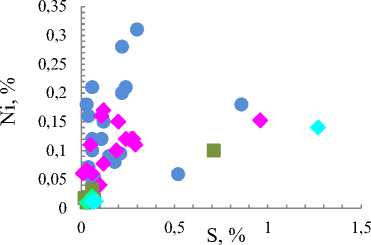

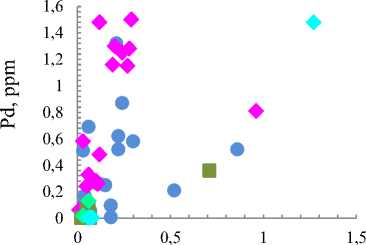

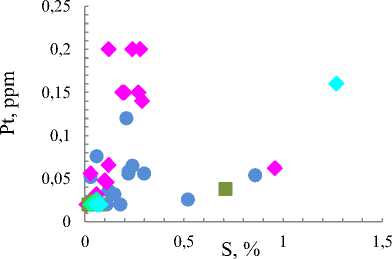

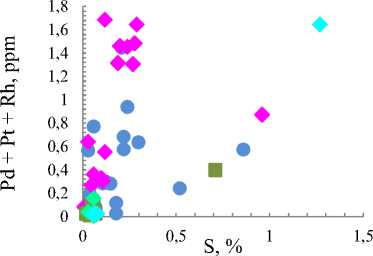

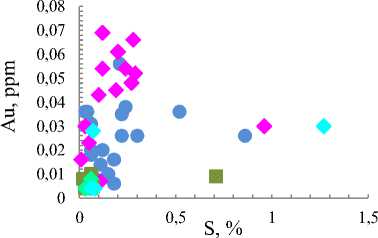

Анализ содержания халькофильных элементов также позволил разделить все жильные тела на два типа (рис. 5). Жильные породы плагиоклаз-пироксенового и плагиоклаз-амфиболового состава характеризуются более высокими содержаниями ЭПГ, Cu, Ni и Au (среднее содержание Cu – 0,22 %, Ni – 0,11 %, ΣЭПГ – 1 г/т, Au – 0,042 ppm), чем жильные породы кварц-полевошпатового и амфибол-плагиоклазового состава (среднее содержание Cu – 0,04 %, Ni – 0,01 %, ΣЭПГ – 0,05 ppm, Au – 0,012 ppm). Вмещающие жильные тела породы характеризуются меньшими содержаниями этих компонентов, чем жильные тела первого типа. Габбронориты и метагаббронориты значительно обеднены ЭПГ, Cu, Ni и Au по сравнению с норитами (метаноритами) и пироксенитами (метапироксенитами).

S, %

Рис. 5. Бинарные вариационные диаграммы для пород Южносопчинского массива и массива Морошковое озеро ( Miroshnikova et al., 2020 ): 1 – пироксениты (метапироксениты) и нориты (метанориты); 2 – жильные породы плагиоклаз-пироксенового и плагиоклаз-амфиболового состава; 3 – метагаббронориты; 4 – жильные породы кварц-полевошпатового состава;

5 – жильные амфибол-плагиоклазовые породы

Fig. 5. Binary variation diagrams for the South Sopchinsky massif and the Moroshkovoe Lake massif rocks ( Miroshnikova et al., 2020 ): 1 – pyroxenites (metapyroxenites) and norites (metanorites);

2 – plagioclase-pyroxene vein; 3 – metagabbronorites; 4 – quartz-feldspar vein; 5 – amphibole-plagioclase vein

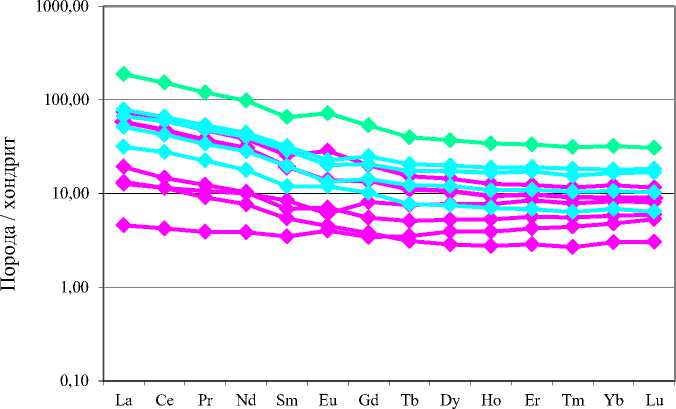

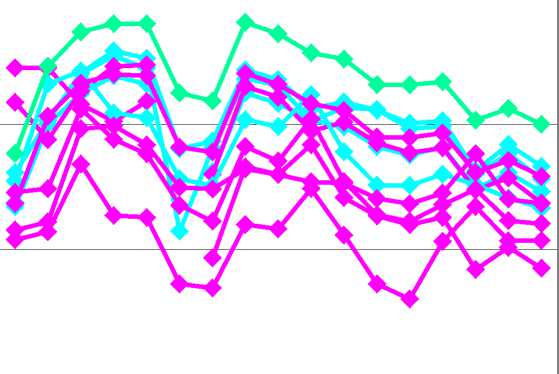

Для жильных пород были получены данные по содержанию редкоземельных и редких элементов (РЗЭ и РЭ). При построении спектров распределения РЗЭ составы пород нормировались на состав хондрита С1 ( McDonough et al., 1995 ), при построении спектров распределения РЭ – на состав примитивной мантии ( Sun et al., 1989 ).

Спектры распределения РЗЭ для всех жильных пород имеют пологий наклон (породы более обогащены легкими РЗЭ, чем тяжелыми) и слабовыраженные как положительные, так и отрицательные Eu аномалии (рис. 6). Отношение (La/Yb) Ch варьирует от 2,31 до 9,91. Жильные кварц-полевошпатовые породы характеризуются более высокими содержаниями всех РЗЭ, чем другие разновидности жильных пород, однако общий рисунок спектра сохраняется, что указывает на общность происхождения этих жил. Нетипичные для основных пород кварц-полевошпатовые жилы сохраняют геохимическую специфику, характерную для плагиоклаз-пироксеновых и плагиоклаз-амфиболовых жил. В целом (за исключением двух проб) жильные породы плагиоклаз-пироксенового и плагиоклаз-амфиболового состава более обеднены РЗЭ, чем жильные породы амфибол-плагиоклазового и кварц-полевошпатового состава.

100,00

0,10

10,00

1,00

Cs Rb Ba Th U Ta Nb La Ce Sr Nd Hf Zr Sm Ti Tb Y

Рис. 6. Графики распределения содержаний редкоземельных элементов (слева) и редких элементов (справа) в жильных породах: 1 – жильные плагиоклаз-пироксеновые и плагиоклаз-амфиболовые породы;

2 – жильные амфибол-плагиоклазовые породы; 3 – жильные породы кварц-полевошпатового состава Fig. 6. Diagrams of the distribution of the contents of rare earth elements (left) and rare elements (right) in vein rocks: 1 – vein plagioclase-pyroxene and plagioclase-amphibole rocks; 2 – vein amphibole-plagioclase rocks; 3 – vein quartz-feldspar rocks

Спектры распределения РЭ для жильных пород имеют отрицательную Ta-Nb и отрицательную Cs аномалии (рис. 6). Спектры распределения РЭ для жильных пород плагиоклаз-пироксенового и плагиоклаз-амфиболового состава имеют более выраженные отрицательные Hf и Zr аномалии, чем спектры для жильных амфибол-плагиоклазовых пород, тогда как в спектре для кварц-полевошпатовой породы этой аномалии не наблюдается. Большинство спектров жильных плагиоклаз-пироксеновых и плагиоклаз-амфиболовых пород имеют слабовыраженную положительную Ti аномалию, тогда как для жильных пород амфибол-плагиоклазового и кварц-полевошпатового состава наблюдается отрицательная Ti аномалия. В целом по содержанию РЭ в жильных породах наблюдается та же тенденция, что и по содержаниям РЗЭ: жильные породы плагиоклаз-пироксенового и плагиоклаз-амфиболового состава обеднены РЭ по сравнению с жильными породами амфибол-плагиоклазового и кварц-полевошпатового состава. Спектры распределения редкоземельных и редких элементов в жильных породах Южносопчинского массива и массива Морошковое озеро показывают как общность всех типов жил, так и закономерный характер различий в составе жил. Исследование содержания РЭ и РЗЭ в составе жильных тел различных типов подтвердило их различия, выявленные при изучении их вещественного и петрохимического состава и рудной специфики.

Заключение

Вблизи зоны контакта мелко- и среднезернистых метапироксенитов и крупнозернистых габброноритов в пределах Южносопчинского массива и массива Морошковое озеро были обнаружены жильные тела сложной морфологии и переменного минерального состава. По петрографическим данным выделены жилы, сложенные: 1) крупнозернистыми породами плагиоклаз-пироксенового состава; 2) крупнозернистыми породами плагиоклаз-амфиболового состава; 3) крупнозернистыми породами амфибол-плагиоклазового состава; 4) мелко- и среднезернистыми породами кварц-полевошпатового состава. Однако исследования химического состава жильных пород показали, что по содержанию петрогенных компонентов жилы плагиоклаз-пироксенового и плагиоклаз-амфиболового состава можно объединить в один тип жильных образований, а жилы кварц-полевошпатового и амфибол-плагиоклазового состава – во второй тип. Спектры распределения РЗЭ и РЭ в жильных породах Южносопчинского массива и массива Морошковое озеро показывают как общность всех типов жил, так и закономерный характер различий в составе жил.

Изучение графиков распределения халькофильных элементов показало, что с жильными породами первого типа связаны повышенные содержания Cu, Ni, ЭПГ и S, тогда как жильные породы второго типа характеризуются низкими содержаниями этих элементов. Это согласуется с проведенными ранее исследованиями рудной минерализации жильных тел, в результате которых установлено, что с жилами первого типа связана гнездово-вкрапленная сульфидная, оксидная и платинометалльная минерализация ( Мирошникова и др., 2019 ), тогда как в жилах второго типа обнаружена бедная вкрапленная сульфидная и оксидная минерализация ( Miroshnikova et al., 2020 ).

Жильные и дайковые тела довольно часто присутствуют в краевых сериях расслоенных основных-ультраосновных интрузий. Данные участки интрузий характеризуются наличием магматических брекчий, такситовых (разнозернистых) пород и сопровождаются неравномерным сульфидным платинометалльным оруденением "контактового типа". Так, в маргинальной серии интрузии Ист Булл Лейк (Онтарио, Канада) в пределах краевой зоны мощностью несколько десятков метров ксенолиты фундамента сцементированы габброидными и анортозитовыми жилами в различном соотношении. Зона анортозитов нижней серии интрузии Ист Булл Лэйк состоит из монотонных крупнозернистых анортозитов и лейкогабброноритов, которые локально брекчированы сквозными сетями габбровых жил ( Easton et al., 2010 ). На месторождениях Конттиярви и Ахмаваара (комплекс Портимо, Финляндия) субпараллельные базальному контакту краевых серий основные-ультраосновные дайки, сопровождающие мощную зону брекчии, играют существенную роль в соотношении сульфидов цветных металлов ( Iljina et al., 1992; Alapieti et al., 2002 ). В массиве Федоровой тундры (Россия) краевая серия представляет собой эруптивную брекчию с обломками ультрамафитов расслоенной серии и матрицей рудоносных такситовых габброноритов, среди которых встречаются и пегматоидные разности. Повышенные содержания ЭПГ в этой серии связаны с сульфидной вкрапленностью ( Грошев, 2010 ).

По аналогии с указанными объектами можно предполагать, что контактовая зона сочленения Мончеплутона и Мончетундровской интрузии, для которой характерно брекчирование и развитие жильных образований, может свидетельствовать о том, что рудная минерализация Южносопчинского массива и массива Морошковое озеро представляет собой перспективное рудопроявление платиновых металлов контактового типа. Существенную роль с точки зрения концентрации рудного вещества в этом объекте сыграли жильные образования первого типа – жильные тела плагиоклаз-пироксенового и плагиоклаз-амфиболового состава.

Работа выполнена в рамках темы НИР ГИ КНЦ РАН № AAAA-A19-119100290147-7. Автор выражает благодарность Т. В. Рундквист за помощь в подготовке рукописи статьи.