Жилые дома на поселениях Северо-Западного Крыма во второй четверти I - начале II в. н. э

Автор: Антонов Е.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Древности Крыма и Тамани

Статья в выпуске: 271, 2023 года.

Бесплатный доступ

Задача статьи - выделить основные планировочные схемы позднескифских домов, которые строились в Северо-Западном Крыму во второй четверти I -начале II в. н. э. Таких разновидностей три. Первая из них - П-образной планировочной схемы - это дом I Калос Лимена (рис. 2). Он показывает преемственность строительных традиций. Две другие разновидности домов ранее в позднескифском Северо-Западном Крыму не встречались. Для первой из них - «Тарпанчи» - характерно расположение помещений в два ряда вдоль одной из сторон двора (рис. 1, Тар; рис. 3, КЛ-II, КЛ-III). Еще одна разновидность выделена условно: это дома плохой сохранности, выделяющиеся одним или несколькими крупными, вытянутыми помещениями (рис. 1, КТ-7; рис. 4, ЮД-Б (Р. I), КЛ-V, КЛ-VI). Отдельные элементы схемы «Тарпанчи» проявлялись в планировках более ранних жилищ Северо-Западного Крыма, но нельзя исключать и ее заимствование: появление схемы совпадает с другими «новшествами» в материальной культуре Крымской Скифии. Их связывают с появлением сармат и боспорским влиянием.

Северо-западный крым, крымская скифия, поздние скифы, сарматы, античное домостроительство

Короткий адрес: https://sciup.org/143182428

IDR: 143182428 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.271.85-102

Текст научной статьи Жилые дома на поселениях Северо-Западного Крыма во второй четверти I - начале II в. н. э

Задача настоящей статьи – выделить основные планировочные схемы позднескифских домов, которые строились в Северо-Западном Крыму во второй четверти I – начале II в. н. э. Это позволит сравнить их с более ранними планировочными схемами и таким способом проверить предположение о непрерывности позднескифских домостроительных традиций в регионе до 60-х гг. н. э. и их последующем изменении.

1 Исследование выполнено в рамках НИР ИА РАН по теме «Причерноморская и Центральноазиатская периферия античного мира и кочевнические сообщества Евразии: на перекрестке культур и цивилизаций» (№ НИОКТР 122011200269-4).

Планировкам домов на поселениях поздних скифов в Северо-Западном Крыму предшествующего времени – последней четверти II в. до н. э. – I в. н. э. посвящены отдельные статьи ( Антонов , 2022a; 2023), поэтому здесь можно охарактеризовать их лишь кратко. Большинство домов имели дворы, расположение помещений относительно них и друг друга позволяет выделить несколько планировочных схем. Временем около 130/120 г. до н. э. – около 110 г. до н. э. достоверно датируется только один позднескифский дом, который представлял собой незначительно перестроенное и отремонтированное греческое здание. После 110 г. до н. э. появляются собственно позднескифские дома, их преобладающая планировочная схема – Г-образное расположение помещений относительно двора. Она выходит из употребления, видимо, до 20 г. до н. э. Этим же временем – концом II в. до н. э. и первыми тремя четвертями I в. до н. э. – можно предположительно датировать и «керкинитскую» планировочную схему. Такие дома состояли из трех помещений, выстроенных в ряд. С рубежа 60–50-х гг. до н. э. появляются дома, в которых помещения расположены вокруг двора П-образно. После 20 г. до н. э. эта схема становится преобладающей.

Катастрофу, произошедшую в конце первой четверти I в. н. э., пережили не все поселения Северо-Западного Крыма. Так, из восьми позднескифских поселений, существовавших до этой даты и исследованных раскопками на широкой площади, после разгрома восстанавливаются только пять ( Антонов , 2020). Лишь восемь домов на них сохранились в степени, достаточной для того, чтобы получить представление о планировке.

Хронология

Строительные остатки, открытые на большинстве позднескифских поселений Северо-Западного Крыма, удается синхронизировать лишь в рамках трех относительно крупных этапов2. Второй четвертью I – началом II в. н. э. датируется третий этап. Это временной отрезок, длившийся от предполагаемой военной акции Аспурга (около 20 г. н. э. ( Антонов , 2019. С. 37)) до запустения поселений Северо-Западного Крыма.

Индикатором начала этапа выступает появление самой ранней разновидности светлоглиняных узкогорлых амфор – подварианта C IVА1 (вторая четверть I в. н. э. ( Внуков , 2003. С. 127; 2006. С. 153–157, 167)). Индикатором окончания этапа является появление амфор подварианта C IVB2 (датируются началом – 40-ми гг. II в. н. э. ( Внуков , 2016. С. 41)), а также отсутствие амфор варианта C IVC (появляются во второй четверти II в. н. э., до 140-х гг. ( Внуков , 2006. С. 150, 163–166, 167; 2016. С. 41, 43, 44)).

В рамках этапа III выделяются два подэтапа: IIIа и IIIб. К подэтапу IIIа относятся ярус С4 Калос Лимена и период III Кара-Тобе. К подэтапу IIIб относятся ярус С5 Калос Лимена, период IV Кара-Тобе и «дом с контрфорсами» Тарпанчи. Маркерами начала подэтапа IIIб выступают сосуды подварианта C IVА2

(60-е гг. – конец I в. н. э. ( Внуков , 2003. С. 127; 2006. С. 157–158, 161–162, 167; 2016. С. 44)), типа Син II (появляются с последней четверти I в. н. э. ( Внуков , 2003. С. 133–141; 2006. С. 167; Vnukov , 2010. P. 365–366)), подварианта Kx IС1 (с последней четверти I в. н. э. ( Внуков , 2003. С. 193–194; 2006. С. 161–162, 168)). Граница между подэтапами IIIа и IIIб проходит, таким образом около 60-х гг. до н. э. Поскольку на Калос Лимене и Кара-Тобе окончание подэтапа IIIа сопровождается следами разрушений ( Уженцев , 2006. С. 33; Vnukov , 2001. P. 173–175), то оно может быть связано с экспедицией Т. Плавтия Сильвана, а дата – уточнена до 63–66 гг. н. э. ( Антонов , 2019. С. 37–39). Так как разницу в несколько лет археологическими методами определить невозможно, а кроме того, чтобы упростить текст, в дальнейшем эта дата будет обозначаться как «около 65 г. н. э.».

На Тарпанчи выделяются позднескифские строительные остатки только подэтапа IIIб. В целом к этапу III можно предположительно отнести период IX Беляуса и период V раскопа I Южно-Донузлавского поселения. Указанные периоды можно датировать только в рамках всего этапа III: промежутком времени от примерно 20 г. I в. н. э. до начала II в. н. э.

Ни один из позднескифских домов в Северо-Западном Крыму невозможно точно датировать по находкам подэтапом IIIа, к подэтапу IIIб удается отнести два дома. Еще шесть домов не имеют узкой даты и могут быть датированы только сравнительно «широко» – в рамках всего этапа III. Ниже они будут рассмотрены в соответствии с точностью датировок.

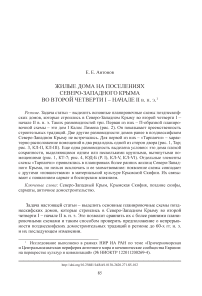

Дома подэтапа IIIб (около 65 г. н. э. – начало II в. н. э.) на Кара-Тобе и Тарпанчи

На Кара-Тобе только один дом рассматриваемого времени позволяет сделать хоть какие-то наблюдения над планировкой. От дома 7 (рис. 1, КТ-7) сохранились части двух помещений, хотя по обрывкам кладок ясно, что их было больше. Стены дома ориентированы с обычным для городища небольшим отклонением от сторон света. Помещения, видимо, соприкасались углами, возможно, между ними было еще одно, угловое, или же восточное помещение (50) имело более вытянутые очертания. Четвертое помещение, судя по обрывкам кладки, примыкало к одному из сохранившихся с юга ( Внуков, Лагутин , 1994. С. 16–17; Внуков , 2005. С. 51–54). Не исключено, что они группировались вокруг двора, который мог находиться в западной части дома, хотя прямых свидетельств этому нет. Ясно лишь, что дом был многокамерным. Площадь его установить невозможно. Обращают на себя внимание сравнительно большие размеры помещения 50 (зафиксированные размеры – 3,4 × 6,55 м, т. е. больше 22 кв. м; реконструируемая площадь – не менее 29 кв. м), и его «вытянутость» с севера на юг.

Концом I – началом II в. н. э. датируется «дом с контрфорсами»3 на поселении Тарпанчи (рис. 1, Тар). Он прямоугольный, его площадь достигала

Рис. 1. Дома подэтапа IIIб (около 65 г. I в. н. э. – начало II в. н. э.)

Тар – дом на Тарпанчи. По: ( Щеглов , 1963б. Рис. 153); КТ-7 – Кара-Тобе, дом 7. По отчетам С. Ю. Внукова 1999 и 2004 гг.

125 кв. м4. Дом состоял из четырех помещений и двора. Три помещения сгруппированы в восточной части дома (З, В, А), еще одно (Д) находится в юго-западном углу двора. Вход в дом находился, видимо, в южной стене двора. Из последнего можно было попасть в три помещения: два изолированных (З и Д), а также в проходное (В). Это, последнее, соединялось с помещением А ( Щеглов , 1978. С. 85), которое, судя по очагу и загородке, было жилым или хозяйственно-жилым. Помещения З, В и Г, судя по находкам, были хозяйственными ( Щеглов , 1961. С. 73; 1965. С. 145).

К «дому с контрфорсами» примыкал еще один, раскопанный лишь частично. От него раскрыты часть двора Е и хозяйственное (?) помещение Ж ( Щеглов , 1965. С. 145). Оно так же, как и в первом доме, находится к востоку от двора5.

По мнению автора раскопок, оба здания могли быть первоначально частью одного большого дома, который был раздроблен в процессе выделения новой, самостоятельной семьи ( Щеглов , 1963б. С. 73–74; 1965. С. 146). На это, как считает исследователь, указывают перестройки: западная и восточная стены помещения А представляют собой одно целое с соответствующими стенами помещения Ж, а северная стена представляет собой более позднюю перегородку, поделившую единое помещение на две части ( Щеглов , 1963a. С. 67). В пользу такого предположения можно добавить и несовпадение осей северных стен двора Г и помещения А ( Щеглов , 1963б. Рис. 135). Впрочем, нельзя исключать и другое объяснение: часть помещения А–Ж могла перейти к другому хозяину, не обязательно родственнику.

Дома этапа III (около 20 г. н. э. – начало II в. н. э.) на других поселениях

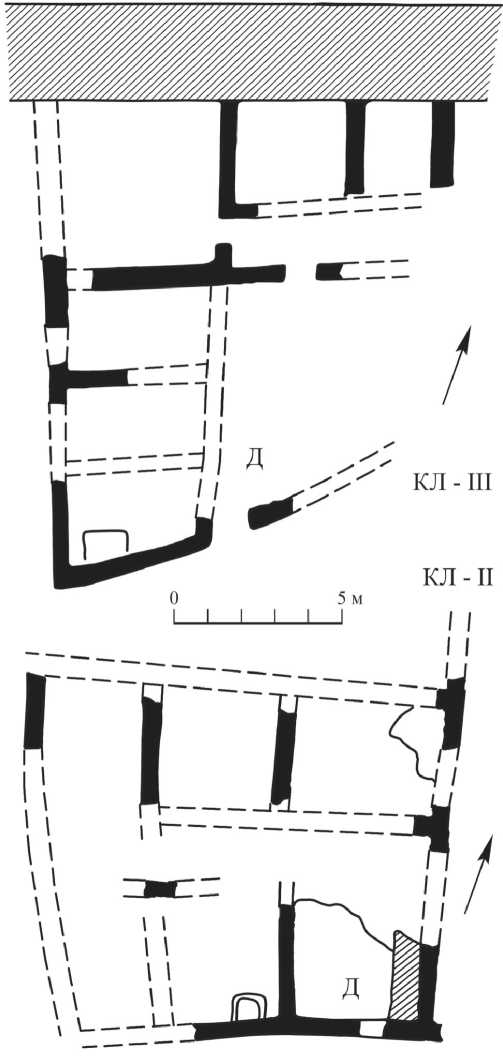

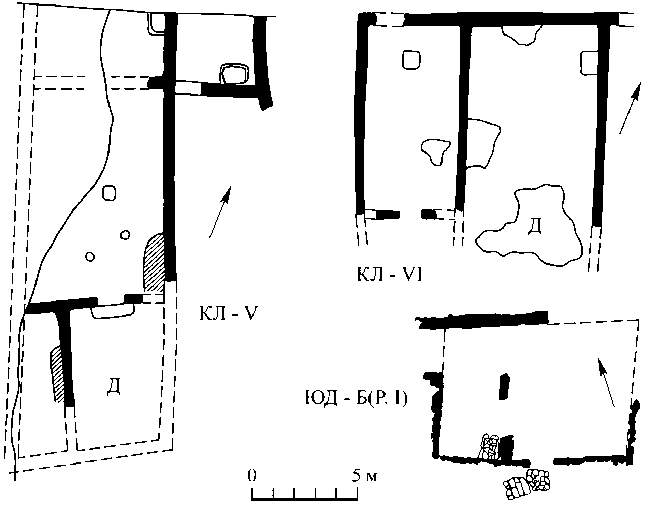

На территории «городища» Калос Лимена дома рассматриваемого времени сохранились не очень хорошо. Раскрыты на большой площади и опубликованы два из них (рис. 4, КЛ-V, КЛ-VI)6. Можно констатировать наличие нескольких помещений и двора в каждом жилом здании ( Уженцев , 2006. С. 105, 191. Рис. 56: V, VI ). Как помещения сообщались с двором и друг с другом, неясно. Площадь домов также неизвестна. Тем не менее большие размеры некоторых помещений сближают их с домом 7 на Кара-Тобе.

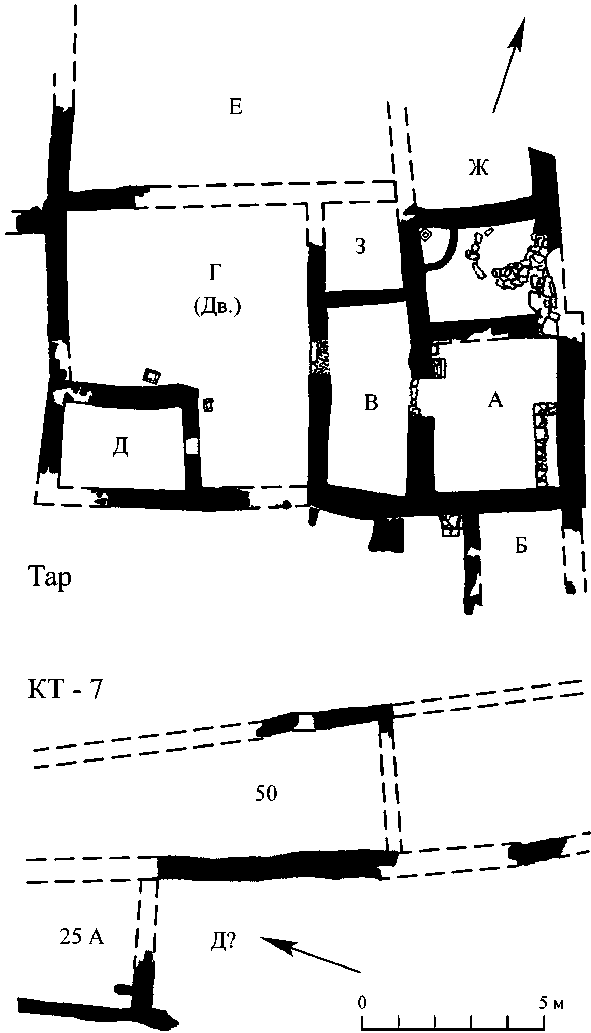

Дома цитадели Калос Лимена сохранились лучше. Полностью реконструируется планировка дома I (рис. 2). Он имеет форму трапеции со скругленными углами. Площадь составляет около 110 кв. м7. Помещения группируются вокруг двора – они расположены П-образно. Из пяти помещений только три имеют прямой выход во двор ( Смекалова, Кутайсов , 2017. С. 254). В одном из помещений

О 5 м

КЛ-І ......

Рис. 2. Дом I П-образной планировочной схемы второй четверти I – начала II в. н. э. в Калос Лимене. По: ( Уженцев , 2006. С. 191. Рис. 56)

есть лестница, которая, по мнению В. С. Уженцева, вела в небольшой погреб8. Одно из помещений имеет небольшую площадь (5 кв. м), оно полностью изолировано, в нем находится крупный очаг и было найдено большое количество посуды. Это позволило автору раскопок предполагать, что там была кухня ( Ужен-цев , 2006. С. 107, 191. Рис. 56: I ).

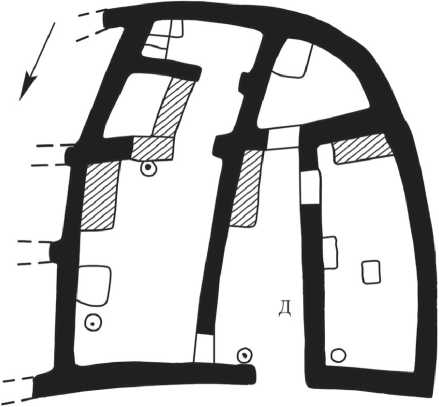

Еще два дома цитадели сохранились значительно хуже (КЛ-II и III, рис. 3)9. Можно констатировать лишь их многокамерность и наличие дворов, а также предполагать Г-образное расположение помещений. По планам очевидно, что не все помещения сообщались с двором напрямую. По мнению автора раскопок, выходов наружу было несколько: из некоторых помещений можно было попасть на улицу, минуя двор. Площадь дома II составляла не менее 170 кв. м, а III – 133 кв. м10. По планировке они напоминают «дом с контрфорсами» на Тарпанчи: помещения располагаются в два ряда вдоль одной из сторон двора.

Рис. 3. Дома планировочной схемы «Тарпанчи» второй четверти I – начала II в. н. э.

КЛ-III, КЛ-II – Калос Лимен, дома III и II. По: ( Уженцев , 2006. С. 191. Рис. 56)

Все дома Калос Лимена второй четверти I – начала II в. н. э. – как в цитадели, так и на «городище», – по мнению В. Б. Уженцева, были одноэтажными ( Ужен-цев , 2006. С. 107)11.

На Южно-Донузлавском поселении к рассматриваемому времени можно отнести три постройки периода V, открытые в раскопе I. Все они полуподвальные, ориентированы одинаково с небольшими отклонениями от сторон света. От дома Е открыта лишь небольшая часть и сказать о нем что-то дополнительно невозможно ( Дашевская , 1961. С. 20; 1964. С. 54). Дом Р исследован частично, кроме факта заглубленности (на 1 м), к его характеристикам можно добавить лишь ширину – около 5,25 м ( Дашевская , 1967. С. 10–11).

Дом Б, как предполагается, открыт полностью (рис. 4, ЮД-Б (Р. I)). Первоначально он представлял собой однокамерную постройку, размерами 9,5 × 6 м, углубленную в землю примерно на 0,8 м ( Дашевская , 1960. С. 22–23; 1961. С. 23; 1962. С. 18; 1964. С. 54). Затем перегородка разделила помещение на две части ( Дашевская , 1961. С. 19). Площадь дома составляла 73 кв. м. Выход из него находился в южной стене, снаружи к нему примыкала небольшая лестница ( Да-шевская , 1960. С. 24; 1961. С. 23–24).

Результаты

Дома этапа III (вторая четверть I – начало II в. н. э.), открытые на поселениях Северо-Западного Крыма, относятся к трем разновидностям. Первая из них представлена одним домом П-образной планировочной схемы – это дом I Калос Лимена (рис. 2). Он датируется только широко, в рамках всего этапа. Как уже было написано ранее, позднескифские дома этой схемы появляются в Северо-Западном Крыму с рубежа 60-х и 50-х гг. до н. э., а после 20 г. до н. э. эта схема становится господствующей ( Антонов , 2023. С. 73). То есть дом I показывает преемственность между строительными традициями на поселениях Северо-Западного Крыма, существовавших до и после предполагаемой экспедиции Аспурга (около 20 г. н. э.). Вместе с тем, наибольшая распространенность П-об-разной схемы на этапе II позволяет предположительно сузить датировку дома I Калос Лимена до подэтапа IIIа (около 20 г. н. э. – около 65 г. н. э.).

Две другие разновидности домов ранее в позднескифском Северо-Западном Крыму не встречались. Первая из них получила название «Тарпанчи». Для этой схемы характерно расположение помещений в два ряда вдоль одной из сторон двора. Кроме дома подэтапа IIIб на памятнике, давшему схеме название (рис. 1, Тар), к ней относятся комплексы II и III Калос Лимена (рис. 3, КЛ-II, КЛ-III).

Еще одна разновидность выделена очень условно. К ней отнесены дома плохой сохранности, отличающиеся одним или несколькими крупными, вытянутыми помещениями. К этой разновидности, получившей название «ка-ра-тобинская», относятся дом 7 на Кара-Тобе (рис. 1, КТ-7), дом Б раскопа I

Рис. 4. Дома «кара-тобинской» разновидности второй четверти I – начала II в. н. э.

КЛ-V, КЛ-VI – Калос Лимен, дома V и VI. По: ( Уженцев , 2006. С. 191. Рис. 56); ЮД-Б (Р. I) – по отчетам О. Д. Дашевской 1960–1962, 1964 гг.

Южно-Донузлавского поселения (рис. 4, ЮД-Б (Р. I)) и дома V и VI (рис. 4, КЛ-V, КЛ-VI).

Если учесть, что дома разновидностей «Тарпанчи» и «кара-тобинской» на поселениях, давших им название, датируются подэтапом IIIб (около 65 г. н. э. – начало II в. н. э.), то и дома таких же схем в Калос Лимене и на Южно-Донуз-лавском поселении можно предположительно относить к указанному подэтапу.

Таким образом, наблюдения над изменением планировочных схем могут быть использованы для уточнения датировки домов. Если наблюдения и предположения, приведенные выше, верны, то получается, что к этапу IIIа пока можно отнести только дом I Калос Лимена П-образной планировочной схемы. К подэтапу IIIб же, т. е. ко времени после 65 г. н. э., относится появление домов новых разновидностей – «кара-тобинской» и «Тарпанчи».

Обсуждение

Об аналогиях «кара-тобинской» разновидности домов практически ничего нельзя сказать из-за их плохой сохранности. Дома схемы «Тарпанчи» дают больше возможностей для предположений. Как уже отмечалось, эта планировочная схема – новая для позднескифского Северо-Западного Крыма. Тем не менее она имеет некоторые общие черты с более ранними домами в том же регионе. Так, остается обязательным наличие двора и группировка помещений вокруг него, вероятно, сохраняется расположение входа в дом во внешней стене двора. Помещения в домах II и III Калос Лимена расположены ко двору Г-образно – почти как в соответствующей, но более ранней планировочной схеме (Антонов, 2022б. С. 14–15, 17; 2023. С. 171. Рис. 4). В доме на Тарпанчи помещения находятся с двух сторон от двора (но не симметрично, как в более ранней «керкинит-ской» форме (Антонов, 2022б. С. 16; 2023. С. 167. Рис. 1)). Главное отличие схемы от более ранних домов – два ряда помещений вдоль одной из сторон двора – реконструируется в доме 5–6 Кара-Тобе (Антонов, 2017. С. 228; 2023. С. 169. Рис. 3). Последний относится к подэтапу IIб (около 20 г. до н. э. – около 20 г. н. э.) и отличается от домов II и III Калос Лимена П-образным расположением помещений вокруг двора. Таким образом, отдельные элементы схемы «Тарпанчи» проявлялись в планировках более ранних жилищ Северо-Западного Крыма и ранее, на этапе II, но до 20 г. н. э. или, что более вероятно, до 65 г. н. э. не воплощались в одном здании. То есть нельзя полностью исключить, что схема «Тарпанчи» представляет собой результат развития, усложнения более ранних Г-образной и П-образной планировок. Тем не менее считать это предположение полностью доказанным было бы рискованно. Нельзя исключать, что планировочные схемы развивались вне Северо-Западного Крыма и были заимствованы поздними скифами, жившими в этом регионе.

Примечательно, что ни в центральной, ни в юго-западной частях Крымской Скифии, а также на варварских памятниках Нижнего Поднепровья, нет аналогий схеме «Тарпанчи». Ближе всего она к безордерным аналогам дома пастадно-го типа, широко распространенного в античном мире и в греческих городах Северного Причерноморья ( Крыжицкий , 1982. С. 54). Наиболее точная аналогия схеме «Тарпанчи» происходит из эллинистических Калос Лимена12 ( Наливкина , 1957. С. 272–273, 274. Рис. 8; Щеглов , 1976; Крыжицкий , 1982. С. 49, 54. Рис. 18: 6, 7 ; Уженцев , 2006. С. 76–77, 177, 178. Рис. 42, 43) и Панского I ( Ščeglov , 1987. P. 271. Fig 26, U7-15, U7-7, U7-6).

Такая аналогия наводит на мысль о прямом заимствовании схемы поздними скифами, о своеобразном «наследстве», которое греки оставили варварам на северо-западе Крыма. Против такого, казалось бы, напрашивающегося вывода говорят датировки – дома рассматриваемой схемы из греческих и позднескифских слоев разделены промежутком минимум в 290 лет13. На протяжении всего этого времени схема «Тарпанчи» не использовалась.

В пользу заимствования схемы «извне», говорит и то, что в близкое время появляются и другие заметные новшества. В Северо-Западном Крыму примерно после 20 г. н. э. уменьшаются количество и площади поселений, возникают отдельно стоящие неукрепленные поселения, застройка становится менее упорядоченной и плотной ( Антонов , С. 14–15; 2022б. С. 114, 115). В Неаполе в середине – конце I в. н. э. запустевают почти все постройки ( Зайцев , 2003. С. 44–45; Смекалова и др. , 2015. С. 128). Фиксируются изменения в погребальном обряде на Кара-Тобе ( Попова , 2020. С. 206–207), в могильниках Беляуса ( Дашевская , 2014. С. 84; Мордвинцева , 2017. С. 131, 133), Усть-Альмы ( Пуздровский , 2007. С. 199) и Неаполя ( Пуздровский , 1999a. С. 108).

Как уже было написано ( Антонов , 2021. С. 16; 2022б. С. 115), эти перемены, вероятно, связаны с частичной сменой населения, что могло произойти из-за передвижений сарматов. Конечно, «вчерашние кочевники» не могли напрямую повлиять на изменение характера жилой застройки14, но из-за них могло произойти переселение какого-то оседлого населения в северо-западную часть Крыма.

На передвижения сарматов указывают, прежде всего, изменения в погребальном обряде Крымской Скифии ( Пуздровский , 1999a. С. 107–108; 1999б. С. 216–217; 2007. С. 199). Но изменениям в материальной культуре поздних скифов Крыма, произошедшим во второй половине I в. н. э., предлагались и другие объяснения.

Так, В. И. Павленков полагал, что при Савромате I или Котисе II Северо-Западный Крым мог перейти под контроль Боспорского царства. Их правление отмечено победами над скифами (КБН, 32, 33, 981), кто-то из них по распоряжению римской администрации вводит воинский контингент в Ольвию для защиты ее от варваров. Эти события, по мнению исследователя, могли быть связаны: Северо-Западный Крым мог стать кратчайшим путем к Ольвии и выступать как источник продовольствия для этого города и боспорского контингента в нем (Павленков, 1996. С. 24–25)15. Эти соображения В. И. Павленков подкреплял находками тамгообразных знаков на Кара-Тобе и в Калос Лимене, аналогии которым уводят на Боспор (Павленков, 1996. С. 26–27).

С. Ю. Сапрыкин предполагает, что часть Северо-Западного Крыма могла перейти в подчинение Боспору в результате предполагаемого похода Аспурга ( Сапрыкин , 2002. С. 218). Ю. П. Зайцев помимо версии о проникновении сарматов допускает, что новшества в материальной культуре второй половины I в. н. э. могли быть результатом не только «неизвестных пока внешних факторов», но и неких внутренних процессов, вызванных сменой способов ведения хозяйства ( Зайцев , 2003. С. 45).

В. С. Уженцев не исключал, что в 60-е гг. н. э. в Калос Лимене могли «более или менее» постоянно находиться римляне ( Уженцев , 2006. С. 134–135), а после побед над скифами (КБН, 32, 33)16 боспорский царь Савромат I мог разместить в этом городе военные отряды из племен аланского союза. Руководить ими, по мнению исследователя, должны были представители эллинизированной сарматской знати, которым он приписывал тамгообразные знаки, высеченные на плитах у въезда в цитадель17 ( Уженцев , 2006. С. 134). Попадание Калос Лимена в зону боспорского влияния не исключал и В. А. Кутайсов, но он датировал это событие более ранним временем – сразу после 60-х гг. н. э. ( Кутайсов , 2015. С. 18).

Как представляется, отдавать предпочтение какой-либо из версий пока рано (хотя та или иная связь с сарматами кажется наиболее вероятной). Важен сам факт изменений, и уже очевидно, что они должны были отразиться на многих сферах материальной культуры. Выделение этих «новшеств» там, где они пока не зафиксированы, должно прояснить их характер и причины.

Автор благодарит С. Ю. Внукова за разрешение использовать материалы отчетов, а также сотрудников архивов ИА РАН, ГИАМЗ «Херсонес Таврический» и Музея краеведения и истории грязелечения г. Саки – за содействие в работе с неопубликованными материалами .

Список литературы Жилые дома на поселениях Северо-Западного Крыма во второй четверти I - начале II в. н. э

- Антонов Е. Е., 2017. Позднескифская «цитадель» городища Кара-Тобе: планировка, хронология, периодизация // SP. № 3. С. 223–237.

- Антонов Е. Е., 2018. Синхронизация строительных периодов позднескифских поселений Северо-Западного Крыма // Ученые записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Исторические науки. Т. 4 (70). № 3. С. 3–15.

- Антонов Е. Е., 2019. События позднескифской истории Северо-Западного Крыма и их датировка по письменным источникам // Hypanis. Т. 1. М.: ИА РАН. С. 33–42.

- Антонов Е. Е., 2020. О времени прекращения жизни на позднескифских поселениях Северо-Западного Крыма // КСИА. Вып. 259. С. 185–195.

- Антонов Е. Е., 2021. Поселения Северо-Западного Крыма во второй четверти I – начале II в. н. э. // Крым в сарматскую эпоху (II в. до н. э. – IV в. н. э.). Т. VII. С. 10–17.

- Антонов Е. Е., 2022a. Позднескифские поселения Северо-Западного Крыма: принципы организации застройки и их изменения // КСИА. Вып. 267. С. 102–123.

- Антонов Е. Е., 2022б. Позднескифские дома второй половины II – первой половины I в. до н. э. в Северо-Западном Крыму // Крым в сарматскую эпоху (II в. до н. э. – IV в. н. э.). Т. VIII. С. 10–21.

- Антонов Е. Е., 2023. Дома поздних скифов в Северо-Западном Крыму во второй половине I в. до н. э. – первой четверти I в. н. э. // SP. № 3. С. 165–177.

- Бернар М. Л., 1961. Польская экспедиция. 1959 г. // Архив Института археологии Крыма. Инв. Кн. 6. № 1410. П. 1774/2.

- Буйских А. В., 1999. Жилые дома на Северном берегу Херсонеса // ХСб. Вып. 10. Севастополь. С. 23–30.

- Буйских А. В., 2008. Пространственное развитие Херсонеса Таврического в античную эпоху. Симферополь. 424 с. (МАИЭТ. Supplementum; 5.)

- Внуков С. Ю., 1999. Отчет о раскопках городища Кара-Тобе в 1998 г. Ч. 1. Отчет о раскопках городища Кара-Тобе // Архив Музея краеведения и истории грязелечения г. Саки.

- Внуков С. Ю., 2003. Причерноморские амфоры в I в. до н. э. – II в. н. э. (морфология). М.: ИА РАН. 235 с.

- Внуков С. Ю., 2004. Отчет о работах Кара-Тобинского отряда в 2003 г. // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р-1. № 31881.

- Внуков С. Ю., 2005. Отчет о работах Кара-Тобинского отряда в 2004 г. // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р-1. № 31882.

- Внуков С. Ю., 2006. Причерноморские амфоры I в. до н. э. – II в. н. э. Ч. II. Петрография, хронология, проблемы торговли. СПб.: Алетейя. 320 с.

- Внуков С. Ю., 2016. Еще раз о типологии, эволюции и хронологии светлоглиняных (позднегераклейских) узкогорлых амфор // РА. № 2. С. 36–47.

- Внуков С. Ю., Лагутин А. Б., 1994. Отчет о раскопках городища Кара-Тобе у г. Саки в 1993 году. Архив Музея краеведения и истории грязелечения г. Саки.

- Дашевская О. Д., 1960. Отчет о работе Крымского отряда Скифской экспедиции Института археологии АН СССР и Одесского государственного археологического музея за 1960 год // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р-1. № 2420.

- Дашевская О. Д., 1961. Отчет о работе Крымского отряда Скифской экспедиции Института археологии Академии наук СССР и Одесского государственного археологического музея за 1961 г. // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р-1. № 2617.

- Дашевская О. Д., 1962. Отчет о работе Крымского отряда Скифской экспедиции Института археологии Академии наук СССР и Евпаторийского краеведческого музея за 1962 г. // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р-1. № 2627.

- Дашевская О. Д., 1964. Раскопки Южно-Донузлавского городища в 1961–1962 годах // Краткие сообщения о полевых археологических исследованиях Одесского государственного археологического музея 1962 года. Одесса: Маяк. С. 50–56.

- Дашевская О. Д., 1967. Отчет о работе Крымского (Донузлавского) отряда Института археологии Академии наук СССР и Евпаторийского краеведческого музея за 1967 г. // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р-1. № 3617.

- Дашевская О. Д., 1971. Скифы на северо-западном побережье Крыма в свете новых открытий // Проблемы скифской археологии / Отв. ред.: П. Д. Либеров, В. И. Гуляев. М.: Наука. С. 151–155. (МИА; № 177.)

- Дашевская О. Д., 2014. Некрополь Беляуса. Симферополь: Феникс. 284 с.

- Зайцев Ю. П., 2003. Неаполь Скифский (II в. до н. э. – III в. н. э.). Симферополь: Универсум. 209 с.

- Крыжицкий С. Д., 1982. Жилые дома античных городов Северного Причерноморья (VI в. до н. э. – IV в. н. э.). Киев: Наукова думка. 167 с.

- Кутайсов В. А., 2004. Керкинитида в античную эпоху. Киев: Корвин Пресс. 328 с.

- Кутайсов В. А., 2015. Калос Лимен – крупнейший античный центр Тарханкутского полуострова // Античные памятники Тарханкута: альбом-каталог музейных экспонатов из фондов историко-археологического музея-заповедника «Калос Лимен». СПб.: Волна. С. 15–19.

- Мордвинцева В. И., 2017. Погребальный обряд Беляусского некрополя // Археология Северо-Западного Крыма: материалы III Междунар. науч. конф. Симферополь: Наследие тысячелетий. С. 129–139.

- Наливкина М. А., 1957. Раскопки Керкинитиды и Калос Лимена (1948–1952) // История и археология древнего Крыма / Отв. ред. П. Н. Шульц. Киев: Изд-во АН Украинской ССР. С. 264–281.

- Павленков В. И., 1996. О сарматах и боспорцах и их тамгах в Северо-Западном Крыму // Крымский музей. Вып. 1995–1996. С. 23–29.

- Попова Е. А., 2020. Детские погребения на городище «Чайка» в Северо-Западном Крыму // КСИА. Вып. 258. С. 201–212.

- Пуздровский А. Е., 1999a. Очерк этносоциальной истории Крымской Скифии во II в. до н. э. – III в. н. э. // ВДИ. № 4. С. 97–119.

- Пуздровский А. Е., 1999б. Этническая история Крымской Скифии (II в. до н. э. – III в. н. э.) // ХСб. Вып. X. Севастополь. С. 209–225.

- Пуздровский А. Е., 2007. Крымская Скифия II в. до н. э. – III в. н. э. Погребальные памятники. Симферополь: Бизнес-Информ. 480 с.

- Сапрыкин С. Ю., 2002. Боспорское царство на рубеже двух эпох. М.: Наука. 271 с.

- Смекалова Т. Н., Колтухов С. Г., Зайцев Ю. П., 2015. Атлас позднескифских городищ Предгорного Крыма. СПб.: Алетейя. 248 с. (Материалы к археологической карте Крыма; XV) (Археологические атласы Северного Причерноморья.)

- Смекалова Т. Н., Кутайсов В. А., 2017. Археологический атлас Северо-Западного Крыма. Эпоха поздней бронзы. Ранний железный век. Античность. СПб.: Алетейя. 448 с. (МАКК; XVIII) (Археологические атласы Северного Причерноморья; II.)

- Уженцев В. Б., 2001. Калос Лимен в I в. до н. э. – начале II в. н. э. (общий обзор по материалам раскопок 1988–1998 гг.) // Труды ГИМ. Вып. 118. М. С. 156–166.

- Уженцев В. Б., 2006. Эллины и варвары Прекрасной Гавани (Калос Лимен в IV в. до н. э. – II в. н. э.): Материалы по археологии Крыма. Симферополь: Сонат. 248 с.

- Щеглов А. Н., 1961. Полевые работы Херсонесского музея в Северо-Западном Крыму в 1959–1960 гг. // Архив Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». Ф. 1. № 765. Тезисы докладов на археологическом пленуме в г. Москве в 1961 г.

- Щеглов А. Н., 1963a. Отчет о работах Тарханкутской экспедиции в 1962–1963 гг. // Архив Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». Ф. 1. № 840/I.

- Щеглов А. Н., 1963б. Альбом иллюстраций к отчету Тарханкутской экспедиции. 1962 год // Архив Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». Ф. 1. № 840/4.

- Щеглов А. Н., 1965. Тарханкутская экспедиция в 1962–1963 гг. // КСИА. Вып. 103. С. 140–147.

- Щеглов А. Н., 1976. Жилой дом эллинистического Калос Лимена (опыт реконструкции) // Художественная культура и археология античного мира: сб. памяти Б. В. Фармаковского / Ред. Н. И. Сокольский и др. М.: Наука. С. 232–238.

- Щеглов А. Н., 1978. Северо-Западный Крым в античную эпоху. Л.: Наука. 159 с.

- Bernhard M.-L., 1961. Kalos Limen, fouilles Polonaises en Crimee, URSS, 1959 // Bulletin du Musée National de Varsovie. Vol. 2. № 1. P. 3–10.

- Ščeglov A., 1987. Un établissement rural en Crimée: Panskoje I (fouilles de 1969–1985) // Dialogues d’histoire ancienne. Vol. 13. № 1. P. 239–273.

- Stolba V. F., 2017. Panskoye I [Электронный ресурс] // Oxford Classical Dictionary. Digital edition. New York: Oxford University Press. URL: https://oxfordre.com/classics/display/10.1093/acrefore/9780199381135.001.0001/acrefore-9780199381135-e-8027 (дата обращения: 06.06.2023).

- Vnukov S. Yu., 2001. The North-Western Crimea: an historical-archaeological essay // Colloquia Pontica. Vol. 6. С. 149–175.

- Vnukov S. Yu., 2010. Sinopean Amphorae of the Roman Period // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. № 16. С. 361–370.