Жирные кислоты и их альдегиды как участники атеросклеротического процесса

Автор: Осипенко А.Н.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 2 т.27, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования жирных кислот и их альдегидов в составе липидов крови пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и атеросклерозом. Выявлено значительное относительное снижение содержания линолевой жирной кислоты при увеличении уровня насыщенных жирных кислот и альдегидов жирных кислот плазмы крови. Установлено повышение уровня пальмитиновой кислоты, альдегидов жирных кислот и оксигенированных фосфолипидных радикалов, снижение линолевой кислоты эритроцитов.

Жирные кислоты, альдегиды жирных кислот, плазмалогенные фосфолипиды, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца

Короткий адрес: https://sciup.org/14919718

IDR: 14919718 | УДК: 616.1+612.397.23+612.123+612.111.6+612.111.19+616-008.9

Текст научной статьи Жирные кислоты и их альдегиды как участники атеросклеротического процесса

В настоящее время все более актуальными становятся исследования, направленные на поиск способов восстановления метаболизма и оптимальной перфузии тканей. Для достижения этой цели необходим детальный анализ биохимической природы сосудистой дисфункции. Показано, что при ишемии наблюдается сочетанное нарушение обмена липидов, липопротеинов (ЛП), углеводов, развитие системного воспаления и окислительного стресса [3]. При этом роль жирных кислот (ЖК) и альде- гидов жирных кислот (ЖКА) в плазме и эритроцитах крови обусловлена их участием в обменных процессах, формировании клеточных мембран и тем, что они являются субстратом в процессах оксигенации липидов и предшественниками в синтезе простагландинов [7, 10, 11]. В соединениях с холестерином и глицерином ЖК определяют свойства ЛП. Нарушения же в системе ЛП и дисфункция эндотелия, вызванные изменениями в продукции различных вазоактивных соединений, считаются одним из наиболее вероятных механизмов развития сосудистой дисфункции при атерогенезе [3, 5].

Цель работы: исследовать баланс жирных кислот и относительный уровень их альдегидов в эритроцитах и плазме крови при ИБС и атеросклерозе.

Материал и методы

Работа выполнена на базе УО “Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова”, УЗ “Могилевская областная больница”. Объектом исследования явились 16 человек (57,1±1,4 лет) с диагнозом: ИБС: атеросклероз коронарных артерий, стенокардия напряжения II–III функционального класса, артериальная гипертензия. Контролем служила кровь 16 практически здоровых добровольцев в возрасте 37,7±3,2 лет. Забор крови у людей опытной и контрольной групп проводился из локтевой вены в утренние часы с предварительной паузой в употреблении пищи 10–12 ч.

В отдельных сериях эксперимента изучен баланс ЖК и уровень ЖКА в эритроцитах и плазме крови 20 крыс (животных, у которых не удается получить адекватную модель атеросклероза, включая в их рацион избыток холестерина).

Преаналитический этап состоял в разделении клеточного компонента и плазмы крови путем центрифугирования (5 мин при 5000 об./мин). Далее эритроциты дважды отмывались в рН сбалансированном изотоническом растворе. Затем из фиксированных объемов плазмы крови и эритроцитарной массы путем кислотного этаноли-за с последующей экстракцией гексаном готовили раство- ний осуществлялась с помощью хромато-масс-спектро-метра Finnigan DSQ II (США).

Количественная оценка анализируемых соединений, полученных из эфиров высокомолекулярных спиртов (холестерина и глицерина) с различными радикалами, производилась в процентном отношении к сумме полученных в ходе пробоподготовки этиловых эфиров жирных кислот. Оценка содержания отдельных жирных кислот производилась в процентном отношении к их общей сумме. Измерения проводились на газовых хроматографах ГХ-1000, ЦВЕТ-800 (РФ) с пламенно-ионизационными детекторами, с использованием капиллярной хроматографической колонки с фазой SE-30 (газ-носитель – азот).

Полученные данные пр е дставлены в виде значений средних арифметических (X) показателей сравниваемых групп и соответствующих значений доверительного интервала ( ∆ x). Нормальность распределения значений переменных в анализируемых выборках была подтверждена с помощью критериев Колмогорова–Смирнова и Шапиро–Уилка. Статистическая взаимосвязь оценивалась как линейная зависимость двух переменных (коэффициент корреляции Пирсона). Оценка статистической значимости различий между выборками осуществлялось с использованием U-критерия Манна–Уитни. Изменения считались статистически значимыми при p<0,05 [6].

Результаты и обсуждение

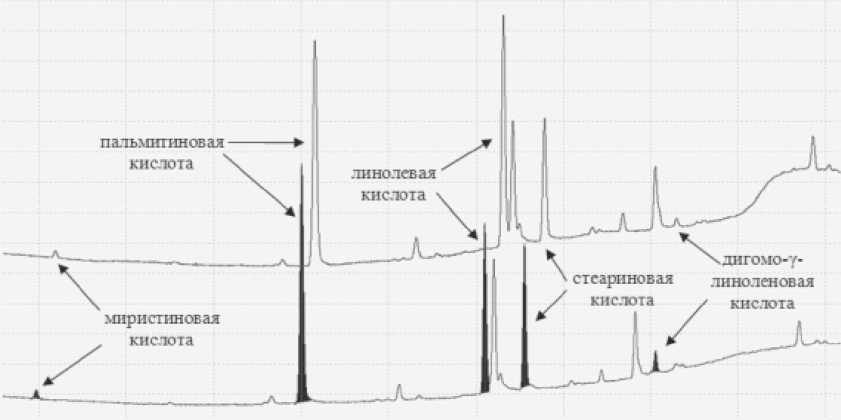

В опытной группе по сравнению со здоровыми людьми в составе липидов плазмы крови наблюдается повышенное относительное содержание насыщенных жирных кислот (НЖК), причем содержание миристиновой кислоты увеличивается в два раза в сравнении с контролем, а содержание пальмитиновой и стеариновой ЖК – на 18,33 и 20,71% (p<0,001) соответственно (рис. 1).

У пациентов опытной группы также отмечается увеличение эндогенной полиненасыщенной дигомо-γ-лино-леновой кислоты (табл. 1), синтез которой активируется в условиях алиментарного дефицита полиненасыщенных ры производных альдегидов жирных кислот и жирных кислот. Далее проводился анализ состава различных жирных кислот и их альдегидов в плазме и эритроцитах крови, которые присутствовали в гексановом экстракте в виде соответствующих диэтилацеталей и этиловых эфиров [4].

Для идентификации окисленных активными формами кислорода фосфолипидных радикалов использовался метод вычитания, когда пики на хроматограмме, соответствующие кето-, эпокси- и гидропероксипроизводным радикалов фосфолипидов, исчезали. Для этого к некоторым из полученных экстрактов добавляли с избытком борогид-рид натрия. Окончательная идентификация анализируемых соедине-

Рис. 1. Спектр жирных кислот плазмы крови здорового человека (вверху), спектр жирных кислот плазмы крови пациента с ИБС и атеросклерозом (внизу). Черным отмечены пики жирных кислот, относительный уровень которых достоверно изменяется в сравнении с контролем

Таблица 1

Состав жирных кислот липопротеинов плазмы крови при ИБС, ассоциированной с атеросклерозом, X±∆x (p=0,05)

|

Жирные кислоты |

Контроль, % |

Опыт, % |

|

Миристиновая |

0,67±0,12 |

1,29±0,31* |

|

Пальмитолеиновая |

1,62±0,31 |

1,52±0,39 |

|

Пальмитиновая |

26,81±1,64 |

31,72±1,05* |

|

Линолевая |

30,38±2,35 |

20,65±2,26* |

|

Олеиновая |

16,73±1,28 |

16,61±1,09 |

|

Стеариновая |

12,02±0,70 |

14,51±0,75* |

|

Арахидоновая |

6,04±0,59 |

6,80±0,51 |

|

Дигомо- γ -линоленовая |

1,20±0,18 |

1,91±0,26* |

|

Докозагексаеновая |

2,10±0,38 |

2,55±0,28 |

Примечание: статистическая значимость различий – * – p<0,001.

Таблица 2

Состав жирных кислот эритроцитов п ри ИБС, ассоциированной с атеросклерозом, X±∆x (p=0,05)

|

Жирные кислоты |

Контроль, % |

Опыт, % |

|

Миристиновая |

0,28±0,06 |

0,39±0,07 |

|

Пальмитолеиновая |

0,18±0,13 |

0,23±0,09 |

|

Пальмитиновая |

26,03±0,80 |

27,24±0,77* |

|

Линолевая |

13,48±1,01 |

11,79±0,75* |

|

Олеиновая |

14,56±0,95 |

14,63±0,58 |

|

Стеариновая |

23,50±0,88 |

23,51±0,57 |

|

Арахидоновая |

14,52±0,50 |

14,94±0,48 |

|

Дигомо- γ -линоленовая |

1,38±0,15 |

1,45±0,19 |

|

Докозагексаеновая |

4,54±0,46 |

4,43±0,31 |

Примечание: статистическая значимость различий – * – p<0,05.

жирных кислот (ПНЖК). В целом же содержание ПНЖК, наоборот, оказалось снижено за счет линолевой кислоты. Уровень этой ЖК в образцах плазмы крови опытной группы был ниже на 32% (p<0,001), чем в контроле.

При исследовании взаимосвязей между уровнем отдельных жирных кислот нами установлена тесная отрицательная корреляция между относительным содержанием пальмитиновой кислоты липопротеинов плазмы крови и линолевой кислоты ЛП при ИБС (r=–0,87, p<0,001) и в контрольной группе (r=–0,80; p<0,001). Коме того, и в опытной, и в контрольной группах отмечаются средние отрицательные корреляции между олеиновой и стеариновой ЖК (r=–0,59; p<0,05 и r=–0,53; p<0,05). Таким образом, можно предположить, что в здоровом и в больном организмах пальмитиновая кислота находится в конкурентных взаимосвязях с линолевой ЖК, а стеариновая – с олеиновой кислотой.

В больном организме наблюдается более сложная картина корреляционных взаимосвязей между отдельными жирными кислотами ЛП. Так, в плазме крови больных ИБС наблюдается положительная корреляция между стеариновой и линолевой кислотами (r=0,45; p<0,1), а также сильная положительная корреляция (r=0,90; p<0,001) между пальмитиновой и олеиновой ЖК. Корреляционная связь между пальмитиновой и стеариновой кислотами носит отрицательный характер (r=–0,62; p<0,05), несмотря на тот факт, что уровень обеих этих насыщенных жирных кислот значительно возрастает. Между уровнем линолевой и олеиновой кислоты нами также выявлена тесная отрицательная корреляция (r=–0,92; p<0,001).

Принимая во внимание установленные корреляционные связи и то, что пальмитиновая, стеариновая, олеиновая и линолевая кислоты являются основными ЖК триглицеридов человека [10], можно предположить, что при атеросклерозе в организме в основном образуются два типа триглицеридов: содержащие в структуре молекулы пальмитиновой и олеиновой кислоты, содержащие стеариновую и линолевую ЖК. При этом, по-видимому, при дефиците линолевой кислоты ее место может занимать стеариновая ЖК.

Важным для объяснения, с нашей точки зрения, является феномен значительного снижения относительного уровня линолевой ЖК в плазме крови без статистически значимого изменения уровня других эссенциальных

ПНЖК. По нашему мнению, данный факт поддается логическому объяснению, если допустить, что при поглощении свободных ЖК и моноглицеридов, образовавшихся после воздействия панкреатической липазы, в больном организме в клетках слизистой тонкого кишечника усиленно поглощаются свободные ЖК (в основном, являющиеся насыщенными [10]). В меньшей степени, чем в здоровом организме, поглощаются моноглицериды, содержащие значительные количества линолевой кислоты. В результате, при синтезе новых молекул триглицеридов более активно, чем у здоровых людей, в sn-2 положении молекулы глицерина включается олеиновая кислота и менее активно – линолевая. Скорость поглощения других ПНЖК, входящих в состав фосфолипидов и эфиров холестерина, при этом не изменяется, и, как следствие, уровень этих кислот в ЛП плазмы крови практически не отклоняется от нормы.

Нарушения в балансе ЖК при ИБС отмечались и по результатам анализа эритроцитов (табл. 2). Среди жирных кислот эритроцитов изменения связаны с увеличением уровня насыщенной пальмитиновой ЖК (4,67%; p<0,05) и снижением уровня линолевой ПНЖК на 12,55% (p<0,05). При этом изменения их содержания в эритроцитах, в отличие от группы контроля, характеризовались сильной (r=–0,87; p<0,001) корреляционной связью. У пациентов с ИБС также отмечалась отрицательная корреляция между уровнем пальмитиновой кислоты эритроцитов и относительным уровнем ПНЖК плазмы крови (r=–0,62; p<0,01).

Следует отметить, что у крыс (животных, устойчивых к развитию атеросклероза [10]) и в плазме крови, и в эритроцитах наблюдается высокий в сравнении со здоровыми людьми относительный уровень арахидоновой ПНЖК (11,55±1,01% в плазме крови и 22,24±0,57% в эритроцитах; p<0,001), что должно способствовать высокой активности процессов арахидонового каскада.

Известно, что мононенасыщенные жирные кислоты в клетках синтезируются из насыщенных при помощи ферментов десатураз. При этом одним из факторов активации десатураз является недостаточное количество в пище ненасыщенных ЖК [1, 7]. Эти ферменты играют важную роль в гомеостазе путем поддержания жидкостно-сти и функциональности клеточных мембран [1]. Ранее нами было показано [9], что значительные изменения в балансе ЖК клеток брюшной аорты человека при атеросклерозе касаются мононенасыщенных кислот. Так, фрагменты аорты с сильным атеросклеротическим поражением (наличие крупных атеросклеротических бляшек и атерокальциноза), в сравнении с таковыми без серьезных дефектов, вызванных атеросклерозом, отличались более высокими уровнями мононенасыщенных мирис-толеиновой (0,46±0,07 против 0,19±0,07%; p<0,05) и пальмитолеиновой (9,40±2,57 против 5,34±1,25%; p<0,05) кислот. Уровни этих ЖК в аутоптатах общих сонных артерий без признаков атеросклероза, но полученных из тел людей с признаками выраженного атеросклеротического поражения брюшной аорты, в сравнении с аутопта-тами сонных артерий без признаков атеросклероза и без выраженного атеросклероза аорты, также оказались выше, составив 0,33±0,06 против 0,19±0,05% (p<0,05) – в случае миристолеиновой, и 7,92±0,81 против 5,75±1,36% (p<0,05) – в случае пальмитолеиновой кислот. Следует также отметить, что относительный уровень мононена-сыщенной олеиновой кислоты в брюшной аорте крыс составлял всего 32,90±1,81 против 40,55±5,04% (p<0,05) у человека.

По нашему мнению, более низкий в сравнении с человеком уровень мононенасыщенной олеиновой кислоты может быть следствием высокого содержания арахидоновой ПНЖК в плазме крови крыс. Таким образом, выраженный дефицит линолевой ПНЖК в плазме крови при атеросклерозе может служить одним из факторов, который стимулирует экспрессию десатураз в миоцитах артерий, что, в конечном итоге, способствует их пролиферации.

При анализе эритроцитарной массы пациентов с ИБС нами было обнаружено увеличение уровня альдегидов жирных кислот, что отражает повышение содержания плазмалогенных фосфолипидов в составе эритроцитарных мембран в сравнении с контролем. Так, уровень диэтилацеталей ЖКА по отношению к этиловым эфирам ЖК увеличился с 15,95±2,60 до 24,99±2,31% (p<0,001).

В литературе имеются данные, что молекулы плазма-логенных фосфолипидов легко могут быть окислены активными формами кислорода. Склонность к реакциям окисления этих соединений определяется тем, что первичная -OH группа глицерола замещена не радикалом жирной кислоты, а радикалом альдегида жирной кислоты (в енольной форме) [11]. При этом наши эксперименты показали [8], что обработка смеси этиловых эфиров различных ЖК и диэтилацеталей альдегидов жирных кислот 30–35% перекисью водорода приводит, главным образом, к резкому сокращению содержания последних и образованию значительного количества органических соединений, содержащих активный кислород (кето-, эпокси- и гидропероксипроизводных), и, следовательно, способных оказывать повреждающее действие на клетки.

Кроме того, у пациентов с ИБС в составе эритроцитарных фосфолипидов, помимо увеличения уровня ЖКА, также было повышено содержание оксигенированных фосфолипидных радикалов (с 0,72±0,14 до 0,90±0,06%; p<0,05).

Известно, что насыщенные ЖК увеличивают вязкость мембран [2]. Следовательно, наряду с увеличением содержания насыщенной пальмитиновой кислоты в составе мембран эритроцитов, увеличение уровня ЖКА также должно приводить к уплотнению клеточных мембран, так как по структуре углеводородной цепи они более чем на 90% являются насыщенными и на 10% – мононенасыщен-ными. Кроме того, существуют сведения, что эфирная связь (наличие атома кислорода у двойной углерод-углеродной связи и отсутствие карбонильного кислорода) в sn-1 положении плазмалогенных фосфолипидов способствует увеличению энергии водородных связей между полярными “головками” фосфолипидов, вследствие чего они становятся более липофильными, что в свою очередь также приводит к увеличению вязкости мембран. Кроме того, несмотря на наличие радикала ПНЖК у второго атома углерода остатка глицерола, плазмалогенные липиды имеют свойство накапливаться в рафтах плазматических мембран [12].

Полученные нами данные об увеличении уровня оксигенированных фосфолипидных радикалов в мембранах эритроцитов свидетельствуют о снижении гидрофобности мембран и увеличении их проницаемости для ионов, что требует интенсификации работы ионных насосов. Однако в силу ограничения молекулярной подвижности фосфолипидов, содержащих пальмитиновую кислоту и альдегиды жирных кислот, должны затрудняться конформационные изменения мембранных ферментов, что снижает их каталитическую активность, усугубляя патологию. В целом это вызывает нарушение электрического потенциала клеточной мембраны и смещает водноэлектролитный баланс [2].

Следует отметить, что в эритроцитарной массе крыс уровень ЖКА выше, чем в эритроцитах здорового человека (уровень диэтилацеталей ЖКА составляет 22,82±1,13%; p<0,001), однако уровень оксигенированных фосфолипидных радикалов – ниже (0,58±0,09%; p<0,05). При этом почти двукратно повышенный в сравнении со здоровыми людьми уровень арахидоновой ПНЖК должен приводить к более значительной текучести клеточных мембран, несмотря на увеличенное содержание ЖКА.

Повышение уровня плазмалогенных фосфолипидов отмечено нами и по результатам измерения уровня диэтилацеталей ЖКА в плазме крови пациентов с ИБС. Так, в группе контроля относительный уровень диэтилацеталей альдегидов жирных кислот составлял 2,13±0,42%, в то время как в плазме крови лиц с ИБС этот показатель был равен 2,89±0,40% (p<0,05). У крыс содержание ЖКА в составе ЛП крайне незначительно (уровень диэтилацеталей ЖКА составлял всего 0,50±0,07%; p<0,001).

В ряде работ [3, 5] показано увеличение содержания окисленных ЛП в плазме крови больных ИБС. Следовательно, учитывая, что ЖКА могут быть причиной образования метаболитов, содержащих активный кислород, кажется вероятным, что повышенная восприимчивость липопротеинов низкой плотности к окислительной модификации при ишемии миокарда и атеросклерозе является, в том числе, следствием более высокого по сравнению с контролем содержания в плазме крови плазмало-генных фосфолипидов.

Заключение

Проведенное исследование баланса жирных кислот и уровня их альдегидов в крови показало:

-

1. Плазма крови при атеросклерозе и ишемии миокарда характеризуется увеличением относительного уровня насыщенных жирных кислот и снижением уровня полиненасыщенной линолевой кислоты. Это может обусловливать увеличение уровня мононена-сыщенных жирных кислот в артериальных сосудах путем активации клеточных десатураз.

-

2. Атеросклеротическое поражение сосудов характеризуется повышением уровня насыщенной пальмитиновой кислоты, альдегидов жирных кислот, оксигенированных фосфолипидных радикалов и снижением линолевой кислоты эритроцитов, что отражает нарушения постоянства состава клеточных мембран и должно приводить к увеличению их вязкости и снижению гидрофобности.

-

3. При атеросклерозе и ишемии миокарда также выявляется увеличение уровня альдегидов жирных кислот липопротеинов плазмы крови, что может способствовать окислительной модификации последних.

Список литературы Жирные кислоты и их альдегиды как участники атеросклеротического процесса

- Акимов М.Г., Безуглов В.В., Бобров М.Ю. и др. Липиды и рак. Очерки липидологии онкологического процесса/под ред. В.В. Безуглова, С.С. Коновалова. -СПб.: Прайм-Еврознак, 2009. -352 с.

- Болдырев А.А., Кяйвяряйнен Е.И., Илюха В.А. Биомембранология: учебное пособие. -Петрозаводск: Изд-во Кар НЦ РАН, 2006. -226 с.

- Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. -СПб.: Элби, 2000. -Ч. 2. Основы патохимии. -688 с.

- Кейтс М. Техника липидологии. Выделение, анализ и идентификация липидов. -М.: Мир, 1975. -322 с.

- Климов А.Н., Никульчева Н.Г. Липиды, липопротеиды и атеросклероз. -СПб.: Питер Пресс, 1995. -304 с.

- Медик В.А., Токмачев М.С., Фишман Б.Б. Статистика в медицине и биологии: руководство: в 2 т./под ред. Ю.М. Комарова. -М.: Медицина, 2000. -Т. 1. Теоретическая статистика. -455 с.

- Назаров П.Е., Мягкова Г.И., Гроза Н.В. Полиненасыщенные жирные кислоты как универсальные эндогенные биорегуляторы//Вестник МИТХТ. -2009. -Т. 4, № 5. -С. 3-19.

- Осипенко А.Н. Жирные кислоты и жирные альдегиды в условиях моделирования гипоксии и при сосудистой патологии//Вестник Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова. -2009. -№ 4 (34). -С. 191-199.

- Осипенко А.Н., Акулич Н.В., Бирюков А.Е. и др. Особенности баланса жирных кислот крови и сосудистых миоцитов при атеросклерозе//Кардиология в Беларуси. -Минск, 2011. -№ 6 (19). -С. 42-51.

- Титов В.Н., Лисицын Д.М. Жирные кислоты. Физическая химия, биология и медицина. -Тверь: Триада, 2006. -672 с.

- Khan M., Singh J., Singh I. Plasmalogen deficiency in cerebral adrenoleukodystrophy and its modulation by lovastatin//J. Neurochem. -2008. -Vol. 106, No. 4. -P. 1766-1779.

- Magnusson C.D., Haraldsson G.G. Ether lipids//Chem. Phys. Lipids. -2011. -Vol. 164, No. 5. -P. 315-340.