Живопись во времени и пространстве культуры: к столетию со дня рождения Г. О. Рокчинского (1923-1993)

Автор: Батырева С.Г.

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Мир искусства: история, теория, методология

Статья в выпуске: 3 (35), 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена наследию народного художника РСФСР Гаря Рокчинского (1923-1993). В быстротечном потоке Времени творчество, одухотворенное традициями предков, органично впитывает ускользающее, живет настоящим и явственно прозревает будущее. Исследование призвано выявить в живописи дух Времени, концентрируемого в Пространстве мировидения художника. На основе произведений живописи второй половины XX в. реконструированы этапы становления и формирования творческой Личности. Произрастая на почве любви к родине, духовный мир художника воплощается в разнообразии жанров живописи и графики (пейзажа и портрета, тематической композиции), а также самобытной малой пластики. В анализе творческих поисков Г. О. Рокчинского, обозначенных циклами «Земля и люди», «Джангариада - образная память предков» и «Буддизм как философия Жизни», раскрыта глубина постижения этнической Вселенной. В произведениях, составляющих наследие художника, воплощен код национальной культуры, сохраняющий образную память народа.

Г. о. рокчинский, калмыкия, изобразительное искусство калмыкии, монголия, мифопоэтические представления,

Короткий адрес: https://sciup.org/170204353

IDR: 170204353 | УДК: [[75:7.071.1]:[7.036:75.046]]:316.722(470.47)”1923/1993” | DOI: 10.36343/SB.2023.35.3.007

Текст научной статьи Живопись во времени и пространстве культуры: к столетию со дня рождения Г. О. Рокчинского (1923-1993)

И Живописи трепетная ткань, впитавшая Души горячее стремленье познать себя и мощный дух вселенского прозренья Наследия народа

Все дальше уходит от нас Прошлое, размываемое в быстротечном потоке Времени. Искусство отображает время, концентрируемое в пространстве изображения. Линией уходящего, настигаемого и вновь развертываемого в постоянном движении горизонта творчества, определяется широта и глубина мировосприятия Личности. Реализм и условность изобразительного искусства, рациональнологическое и мифопоэтическое воспроизведение бытия — полюсы жизни и творческой деятельности народного художника РСФСР Гарри Олеговича Рокчинского (1923–1993). Своеобразие его живописи было обусловлено неустанными поисками пространства изобразительного языка, адекватного этническому мироощущению времени.

Творческое наследие художника явилось объектом искусствоведческих исследований и обзоров, публиковавшихся с конца 1960-х гг. [16] [7] [5] [24]. Между тем только через годы можно осознать масштаб творческой личности, равно как и понять характер основных направлений художественной интуиции, присущих эпохе, на историческом фоне которой разворачивался творческий процесс. Настоящее исследование в целом посвящено осмыслению этапов деятельности Г. О. Рокчинского и раскрытию особенностей, позволяющих представить его наследие в пространстве и времени традиционной культуры.

Являясь одной из форм общественного сознания, искусство определяет историческую парадигму развития культуры. Изучение его в социально-культурной сфере XX в. формулирует понимание культуры как способа бытия человека, а искусства как «подсистемы и образной модели», «самосознания культуры» [12, с. 4, 6-22, 41-47, 85-92]. Этнокультурное явление рассматривается в реконструкции, синтезирующей методологические основы истории, искусствознания, культурологии и философии. Анализ творчества Г. О. Рокчин- ского, предпринятый в настоящей статье, служит цели восполнения белых пятен летописи искусства Калмыкии довоенного и ссыльного времени, с тем чтобы в характерных чертах самобытного творчества проследить его становление в 1940–1950 гг. и обозреть дальнейшее развитие в период 1960-1990 гг., характеризующийся плодотворностью художественного процесса.

Школа Жизни. Становление личности художника происходит в предвоенный период истории советской Калмыкии, связанный с подготовкой к празднованию 500-летнего юбилея героического эпоса «Джангар». Эпическим духом была проникнута юбилейная выставка произведений калмыцких художников И. Нусхаева, Р. Богославского, Л. Очирова, Н.Фатова и московских авторов В. и Н.Фа-ворских, Г. Ечеистова, Л. Аронова [5, с. 20–21] [28]. Значимое событие довоенной истории культуры оказало влияние на формирование личности, сохраняющей в мировидении и воплощающей в творчестве архетипы образной памяти предков [1] [10, с. 44].

В депортации умение Г. О. Рокчинского рисовать нашло применение в лагере НКВД при оформлении лозунгов «социалистического труда» во благо советской родины. Поколение прошедших Широклаг тепло вспоминало художника, писавшего не только «агитки», но и портреты соплеменников. Сохранились созданные им образы военнослужащих Алексея Емченова (1911–1947), Эренджена Убушиева (1919–1988), Софьи Онджиновой (1924–2007), портрет молодой четы — лейтенанта войск связи Нармы и его жены Елизаветы Башан-каевых. Калмыки-фронтовики, отбывавшие ссылку в тяжелых условиях трудового лагеря, поддерживали друг друга, сохраняя веру в добро и справедливость, в будущее. Воспитанный народными традициями, автор видел в них потомков эпических богатырей, защитников Отчизны. В образе солдата Красной Ар-

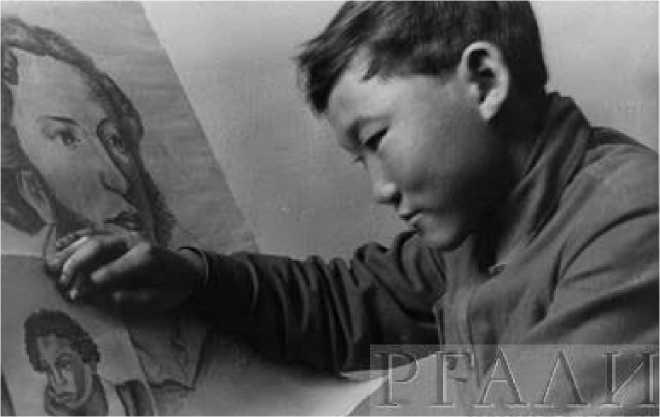

Рис. 1. Шишкин А. В. Фотография Гари Рокчинского с нарисованными им портретами А.С. Пушкина (1937). Фото. РГАЛИ [26]

Fig. 1. Shishkin, A.V. Photograph of Garri Rokchinsky with portraits of Pushkin he painted (1937). Photo. RGALI [26]

мии показан достойный сын народа, который на протяжении веков истории неоднократно подтверждал служение России. В карандашном наброске в короткие минуты отдыха запечатлена страница истории целого поколения народа [24, с. 110–111].

В рисунках, согретых образной памятью предков, генерирован прерванный ссылкой художественный процесс довоенной Калмыкии. Сохранилась лишь часть созданного автором в Широклаге и Казахстане 1940–1950-х гг. В предвоенный и ссыльный периоды появляются ученические портреты А. С. Пушкина (Рис. 1), воинов-земляков, живопись и графика времени профессионального становления. С опорой на архивные источники [26], документы, хранящиеся в семье художника [2], а также материалы, размещенные в сети Интернет [22] [21], и свидетельства современников восстановлен малоизвестный период жизни и творческой деятельности художника.

1950-е гг. явились временем учебы Г. О. Рокчинского в Алма-Атинском театрально-художественном училище имени Н. В. Гоголя, которое он блестяще оканчивает в 1953 г. Обширный материал живописи и графики из семейного собрания удивляет тематическим разнообразием сюжетов, выполненных карандашом и акварелью, маслом на холсте. Пластическая проработка об- наженной натуры как основы реалистического изображения, пейзажные и анималистические этюды, композиционные наброски, портреты натурщиков, студентов и преподавателей, друзей и современников, семейные зарисовки отмечены высокопрофессиональным владением штрихом и линией рисунка в разнообразии приемов исполнения.

К работам 1950-х гг. относятся эскизы тематической картины «Олимпиада 1940‑х гг. в Элисте», отображающие довоенные впечатления. Сцена национальной борьбы на фоне кибитки в окружении людей и всадников была впоследствии развита в эпических произведениях автора. Особый интерес представляют композиции исторического жанра и среди них сюжет кочевья в вариациях темы прихода калмыков на Волгу. Мотивы, знакомые с детства, связаны с изображением людей, позднее ставших прообразами известных картин «Мать‑земля родная» (1964), «Бабушка с внуком» (1967), портретов 1970–1980-х гг.

В этюде интерьера кибитки и предметов традиционного быта видим истоки живописных натюрмортов Г. О. Рокчинского. В рисунке всадника, оседлавшего барана, (1961-1963) — образ фольклорного персонажа Кееди, впоследствии ожившего в малой пластике национального сувенира. Графические зарисовки чабана с отарой овец, всадников нашли многовариантное воплощение в живописных сериях «Труженики земли калмыцкой» и «По род‑ ному краю» (1970-е гг.), созданных на родине. Возрожденческий пафос живописи второй половины XX в. предваряет многообразная в замыслах творческая лаборатория художника 1950-х гг.

Таковы работы, написанные на пленэре в горах Алатау. Среди них дипломная композиция «Ученые у животноводов» (1953), посвященная памяти отца-селекционера. Произведение «Утро на целине», пейзажи «На пере‑ вале», «Алма‑Ата I», а также портрет «Дочь ча‑ бана» — графика и живопись, формирующие творческое лицо автора,— достойно представляют искусство Казахстана 1950-х гг.

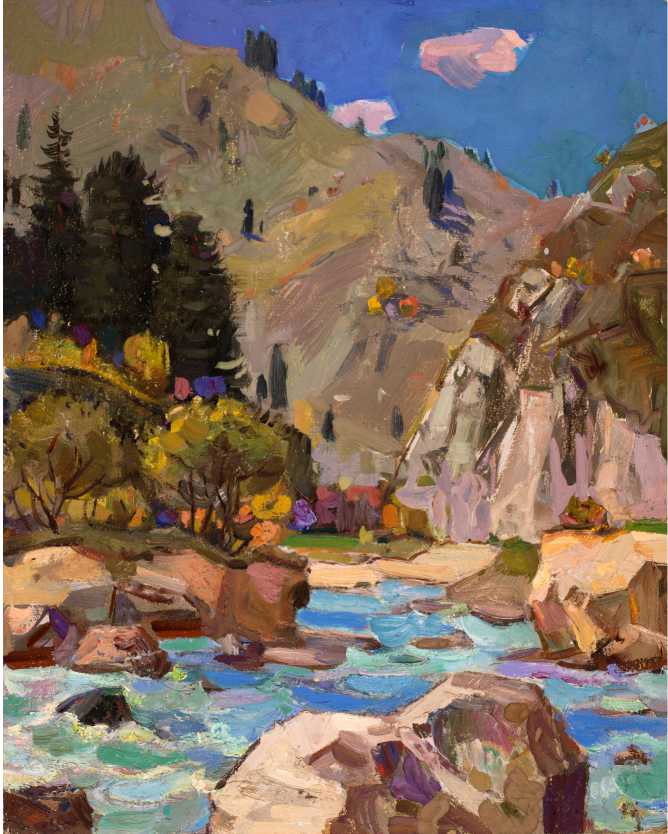

Многоцветная палитра тонко фиксирует меняющийся в череде состояний мир. Этюды отмечены сочной нюансировкой цвета, его тональных отношений в игре солнечных бликов на лицах людей, горном ландшафте (Рис.2). Казахстан — место профессионального становления художника. В Алма-Ате состоялась первая персональная выставка, имевшая заслуженный успех, ряд произведений вошел в собрание Казахской государственной картинной галереи имени Т Г. Шевченко. Г. О. Рокчин-ский вступает в члены Союза художников СССР, в 1958 г. участвует в работе V Съезда художников республики и Декаде литературы и искусства Казахстана в Москве [14, с. 37]. Его работы экспонируются, о произведении «Цели‑ на» сохранился восторженный отзыв поэта Д. Н. Кугульти-нова в очерке «Картина Гаря Рокчинского в Кремле»: «...Фигура целинника, стоящего на

Рис. 2. Г. О. Рокчинский. Горный пейзаж (1958). Картон, масло

Fig. 2. Garri Rokchinsky. Mountain Landscape (1958). Cardboard, oil

Светоносную живопись полотна

фоне бескрайних, необозримых степей... Обилие солнечного тепла и света... Высокая поэзия труда, дающего людям радость и счастье, достойно передана кистью художника. Безупречна техника масляной живописи… Только человек, родившийся в степи и полюбивший ее как родной сын, мог создать тот великолепный пейзаж…» [16, c. 122–123]. Заметим, что этот жанр получил плодотворное развитие в Калмыкии.

Родина: история в призме Времени. Историческая память в живописи Гаря Рокчин-ского дарует удивительное открытие искусства — явления культуры, обеспечивающего преемственность художественного наследия.

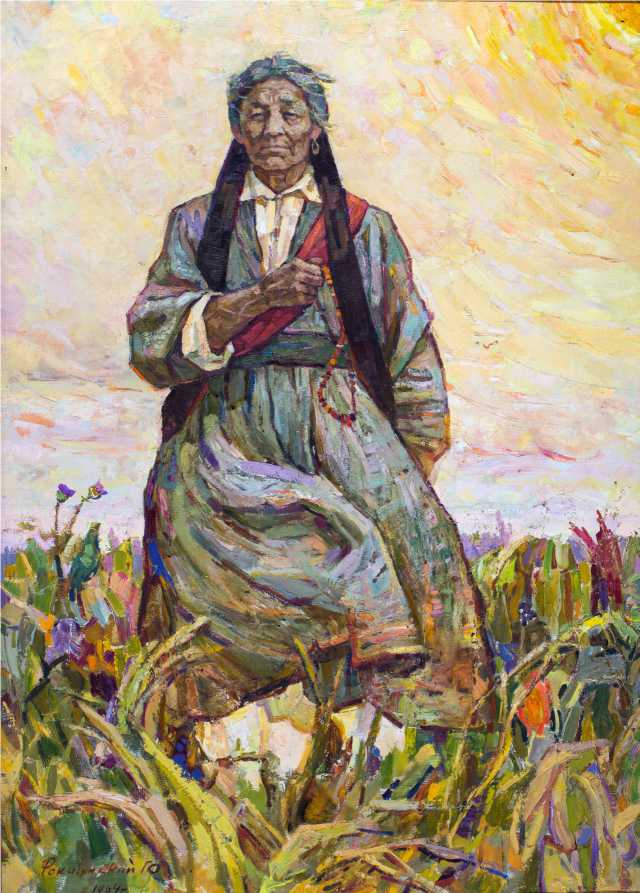

«Мать‑земля родная» (Рис. 3) трудно передать в описании спектра тончайших колористических переходов, куда белый цвет вносится как символ чистоты и материнского благожелательного начала в оппозицию черному, что выражает взаимообусловленность Бытия. Знаковая система цвета берет истоки в народном орнаменте [19, с. 92] [23]. Его тональная раскладка не размывает, а придает колориту вибрирующую структуру воздушного пространства. В процессе восприятия оно развертывается снизу: от буйного весеннего растительного покрова земли (богатых пастбищных угодий как материальной основы бытия скотовода-кочевника) идет вверх по живородящему

«стволу» фигуры матери и уходит через белую ее главу высоко в небо. Такова древняя трехъярусная вертикаль мироздания предков.

Пастозный красочный слой полотна вобрал в себя энергию творческого вдохновения. Художник творил самозабвенно, вкладывая себя в живопись, ставшую знаком не только творца, но и современного калмыцкого искусства. Последующие произведения можно рассматривать как развитие главной темы, питающей глубинными соками творчество. Г. О. Рокчинский не раз повторял: «Без родной земли, без тесной связи с родиной нельзя найти себя, свою душу». Неиссякаемый романтическую тональность полотна «Рыба‑ ки Калмыкии». Оно появилось в эпоху социализма как одухотворенный отзвук «сурового стиля» советской живописи, запечатлевший органичное единение морской стихии и мужественных тружеников Каспия.

Калмыцкое искусство 1960-х гг. несет дух созидания в реконструкции истории культуры. Не будучи летописцем, детально запечатлевающим события прошлого, автор творчески осмысливает и выявляет типичное из Книги бытия народа. В семантической целост -ности понятий род‑народ‑Родина он мыслит свою роль художника, поэтому так емки и вы- заряд творческой энергии народа определяет разительны

Рис. 3. Г. О. Рокчинский. Мать-земля (1964). Холст, масло

Fig. 3. Garri Rokchinsky. Mother Earth (1964). Canvas, oil

его исторические образы. Картина «Рядовой Отечественной вой ны 1812 года Цо‑ Манджи Бу‑ ратов» — ожившая в полнокровной живописи страница воинской доблести народа-защитника южных границ России на протяжении столетий (Рис. 4). Монография Г. Прозрителева «Военное прошлое наших калмыков…» [20] становится настольной книгой живописца в создании образа человека из народа в психологической выразительности облика и достоверности среды.

Обращение к истории приводит автора к архивным материалам. Он реконструирует каноничный сюжет калмыцкого боевого знамени «Дяячн Тенгри» , обращаясь к иконографии буддизма. Композиция, символика цвета и атрибутов мифологического образа проникнуты самобытной архаикой мироощущения в сакрализованной призме времени-пространства этнической культуры.

Открытие наследия имеет плодотворное продолжение в произведениях, получая глубинную разработку тематической картины. В живописи 1960–1970-х гг. Г. О. Рокчинский

размышляет о прошлом и приходит к важному для себя выводу:

Рис. 4. Г. О. Рокчинский. Герой Отечественной войны 1812 г., Цо-Манджи Буратов (1963). Холст, масло Fig. 4. Garri Rokchinsky. Hero of the Patriotic War of 1812, Tso-Mandzhi Buratov (1963). Canvas, oil

историю делают люди. Полотно «Бессмертие» (1975) посвящено памяти Героя Советского Союза Эрдни Деликова. Центром ярусной композиции является монумент героя, осью объединяющий прошлое и настоящее. Пространство мироздания объемлет целостность оппозиций: добро/зло, белое/черное, война/ мир, прошлое/настоящее/будущее… Фигура матери-земли, подобно Древу мира, соединяет разрушенную войной земную твердь и воздушный купол неба. Монументальный образ произведения выражает возрожденческий пафос калмыцкой культуры 1960 — начала 1970-х гг. XX в.

Малая пластика. Обращение к наследию продуцирует новое направление творчества художника в воссоздании образа культуры, рожденной в мобильном бытии предков-номадов. В диалоге с миром возникла объемность зрения и мышления, формирующая самобытный стиль творческого освоения пространства. Малая пластика вобрала характерные особенности мироощущения этноса, выражающие свою художественную логику и склад мышления. Это образует особый миропорядок, ему свойственный, представляемый эпическим наследием в образах могущественных богатырей, защитников страны Бумбы (мудрого Алтана Цееджи, молодого Хонгра Алого Льва, стреляющего из лука, всадника Строгого Санала, обуздывающего коня).

«Номад более космичен в мироощущении, которое дает постоянное движение, рождающее необыкновенную пластичность художественного мышления личности. …Фонд этнических ценностей, ориентиров, символов, архетипов определяет склад мышления, логос народа. Этнический инвариант единого мира видится народом в особой проекции…» [11, с. 67, 87, 189–190]. В целостности бытия: природы и быта, фольклора, языка и народной поэзии — реконструирован автором национальный образ мира. В динамике выразительной композиции, наполненной движением в пространстве и его четкой фиксацией в пластике малой формы, воспроизведен мобильный ритм скотоводческого уклада бытия. Знанием повадок животных отмечены изображения традиционных видов скота (лошадей, коров, овец и верблюдов) в дереве, металле, пластилине. В детальном воспроизведении точеных форм грациозно выступающего скакуна воссоздан прообраз сказочного Аранзала (Рис. 5).

Художник экспериментирует, обращаясь в творчестве к фольклорным мотивам. Он создает серию произведений, где героями становятся персонажи калмыцких народных ска- зок. Бронзовые композиции «Кеедя, едущий на баране» и «Наездник, обуздывающий лошадь», трактуемые в пластике объема и движения, были отлиты по спецзаказу республики на заводе в Мытищах. Композиции «Джангар», «Калмычка», «Калмыцкий танец» созданы в пластмассе местной промышленностью. Произведения являют собой первые образцы калмыцкого сувенира 1960-х гг.

Произведения зримо и материально воплощают культурное наследие, представленное эпическими и фольклорными мотивами, традиционным бытом народа. «Подарок на память» в эстетической природе адекватен восприятию самобытной культуры. Скульптурные образы, созданные Г. О. Рокчинским в 1960-х гг., выступают знаковым воплощением традиции. В совокупности сюжетов, обусловленных ментальными особенностями характера народа, выразительными средствами малой пластики создан национальный образ мира как обобщение уникальной культуры Калмыкии.

Рис. 5. Г. О. Рокчинский. Аранзал (1963). Гипс, пластилин Fig. 5. Garri Rokchinsky. Aranzal (1963). Plaster, plasticine

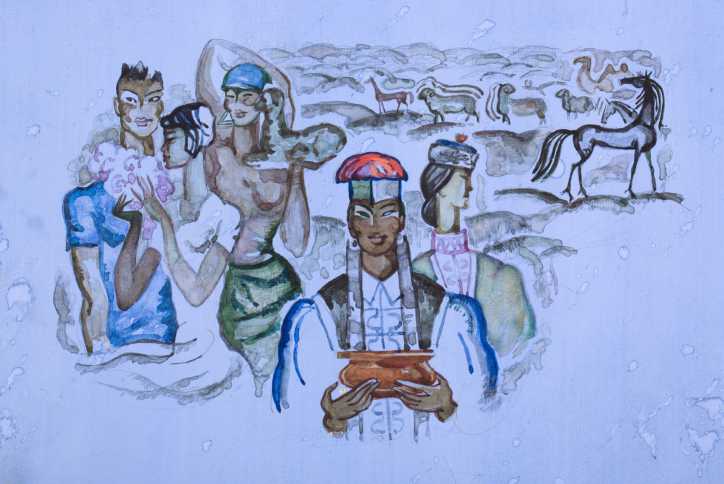

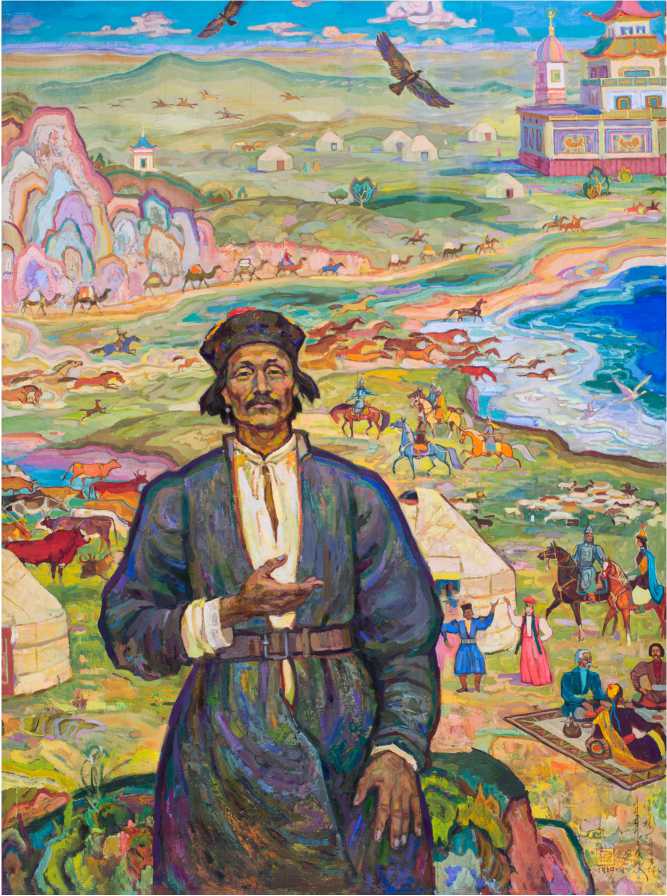

Земля и люди. Жизнеутверждающий дух творчества питает произведения автора, объединяемые в тематический цикл под названием «Земля и люди» (Рис. 6). Цвет его палитры ярок и насыщен, по-особому декоративен. Вместе с тем живописная манера реалистична в светотеневой передаче объема и перспективы. Художник последовательно создает сложный в тональной разработке колорит в синтезе технических приемов исполнения.

Запах земли.

Рис. 6. Г. О. Рокчинский. Калмыкия. (1960-е гг.) Эскиз фрески. Cмешанная техника

Fig. 6. Garri Rokchinsky. Kalmykia (1960s) Sketch of a fresco. Mixed technique

В степях Калмыкии цветовая гамма обретает земную плотность, материальную осязаемость пастозного красочного слоя. Природным окружением обусловлены характерные особенности взаимоотношения цвета и света, выражаемые в передаче натуры. Ритмическое своеобразие самобытного колорита образует его изысканная тональность, сформированная в обращении к народному цветовидению и работе на пленэре.

Многопланов в живописи облик Родины: светозарная «Журавлиная песня» , наполненная ароматом цветущей степи, «Знойное лето» , пышущее жаром степного полудня в напряженной вибрации воздушной среды, умиротворение отдыхающей после дневного жара земли в пейзаже «Теплый вечер» , излюбленном мотиве 1970–1980-х гг. В сюжете «Ночь над Чо‑ граем» автор увлеченно живописует прохладную гладь степного водохранилища, прекрасную в ночных проявлениях жизни. Художник любил и умел изображать ночь: «Элистинская жемчужная ночь» , «Звездная ночь» , «Ночная Элиста» и другие произведения тому проникновенное свидетельство.

Мотив «В калмыцкой степи»: пасущиеся верблюды на фоне далекой чабанской точки. Пространство и время изображения — летняя степь после полудня. Рассеянное освещение создает гряда облаков, закрывающих солнце. Проникновенно тихое состояние природы, перемежающееся легким дождиком, следов которого через полчаса уже не ощущается. В неторопливом мерном движении семьи животных выражен ритм Бытия — вечного в постоянной изменчивости. Тонкое ощущение течения Времени составляет магию пейзажа: в живописных вариациях сюжета запечатлена уловимая чуткой кистью смена явлений в игре освещения природного ландшафта. Классический сюжет калмыцкого искусства, поставленный в 1990-е гг. на «сувенирный конвейер» подарочной живописи, в творчестве Г. О. Рок-чинского получил выражение одухотворенного символа родины.

Умея передать на полотне своеобразие родной земли, художник еще более тонко воспринимал особенности иного ландшафта. И здесь он мастерски воспроизводил жизнь: неяркую прелесть серо-голубого дня средней полосы России ( «Торжок» , «Туманное утро» , «Березки Репина» ), пастельную теплоту снежного покрова гор Алатау в казахстанских мотивах ( «Запах снега» , «Осень в горах» ) или матовые переливы этюдов Прибалтики ( «Палан‑ га» ), загадочную, мерцающую синевой бездну

Гималаев в «Ночном полете» . Удивление перед неожиданным проявлением красоты мира сопутствовало ему, давая эмоциональный заряд творчеству [8, с. 25, 27–30].

И друг степей калмык... Работа в графике усиливает оформившуюся тенденцию в портретных образах современников, отраженных на полотнах цикла «Труженики земли калмыц‑ кой» . За расхожей для советских реалий формулировкой скрывается знаковый лик времени. В поездках по республике созданы зарисовки простых людей: чабанов, доярок, мелиораторов, полеводов и механизаторов. Обветренные лица, разные и вместе с тем единые плотью и характером земли, неласковой в полуденный жар знойного лета или пронизывающей стужей февральского ветра, и вместе с тем родной необъятными просторами Степи. Вызревшее в создании произведений самосознание личности воплотилось в особое качество творческой палитры с живым ощущением истоков.

В технике исполнения — это графика, четкая и ясная в контуре линии, артистичная в прорисовке формы, создаваемой карандашом или фломастером в полевых условиях. Образы интересно сравнивать в изяществе детальной проработки карандашного штриха, создающего светотеневую моделировку объема, и динамике животворящей линии цветного фломастера. Классическая система реалистического изображения сменяется актом созидания особого мира. Знаковое слово зурач (калм. «художник») содержит корень - зур - в значении обряда сотворения, уходящего в предысторию мифопоэтической эпохи, когда «человеком был освоен “графический” символизм... ввиду его полной подчиненности ритуалу…» [25, с. 342].

Духовная наполненность образов людей Степи несет своеобразие стиля, овеянного терпким запахом полыни в органичной целостности жанров пейзажа и портрета ( «Гуртоправ Е. Лукшанов» , «Доярка Булгун» , «Управляющий Н.Даваев» , образы тружеников совхоза «Приманычский»). Одухотворена в мироощущении семантическая связь триады род–народ–родина в очеловеченном образе Природы.

Замечательные образцы художественного мастерства представляют плеяду творче- ской интеллигенции Калмыкии. По этим произведениям можно писать прекрасные воспоминания о времени, прошедшем под знаменем социализма. При всей противоречивости советской эпохи это было время веры в себя и будущее. На картинах художника оно овеяно духом самоутверждения народа в образах писателя Санджи Каляева и поэта Егора Буджа-лова, артистов Улан Лиджиевой и Боти Эрдни-ева, певицы Лидии Кулешовой, поэта Давида Кугультинова. Произведения, выполненные карандашом, тушью или кистью, запечатлели живописца Очира Кикеева, сценографа Владимира Ханташова, скульптора Никиту Сан-джиева и др., которые составляли творческую среду общения при создании того, что сейчас является культурой и изобразительным искусством Калмыкии. В этих работах помимо профессиональной солидарности ощущается духовная близость по роду занятий, наполняющая образы высоким смыслом созидания, достоинство художника в понимании своего предназначения.

Черпая из родника творчества, Г. О. Рок-чинский создает произведения «Друг степей калмык…» , «Воспоминание. Пушкин и калмы‑ ки» , «Прощай, любезная калмычка» . Пушкинская тема в живописи — своеобразная обратная связь культурного диалога XIX в., начатого в калмыцких мотивах творчества поэта и продолженного на рубеже ХХ–ХХI вв. кистью автора. Поэтические строки из великого «Памятника» служат заглавием выразительного тройного портрета (поэта, юной калмычки и пожилого калмыка с трубкой), свободно сопрягающего в живописи Время и Пространство. Свежее дыхание степного мира трепетно передал поэт в послании калмычке, и оно дошло — творческое озарение великого Пушкина. Таков закон культурного взаимодействия: огонь, зажженный гением, находит отражение в иной культуре, что надо видеть источником развития человеческой культуры в целом [4]. Раздвигая грани мироздания, художник прозревает место и роль личности в пространстве мировой культуры. В мифопоэтическом соединении на полотне событий прошлого, настоящего и будущего рождено осмысление Времени на новом уровне «постмифологического сознания» [3, с. 144].

В плодотворном энергетическом поле синтеза художественных традиций рождена декоративная выразительность полотна «Вечная весна» (1980). Одухотворенный мифом сюжет завораживает свободным освоением пространства: живописной иллюзии реальности противостоит качественно иное измерение Пространства-Времени, овеянное поэтическим восприятием мира. Ярусами «растянутое» по вертикали на плоскости, оно влечет необъятностью взгляда на человека и природу в глубоко органичных взаимоотношениях [6]. В диалоге с миром автор выходит за границы старых культурных возможностей и изобретает иные измерения в творческом

Создаваемое пространство концентрируется в спиралеобразном движении не на земле, а как бы в парении над ней. Его живописец создает в обратной перспективе, характерной множественностью точек зрения в воспроизведении. Постоянная их смена объясняет «рас-пластанность» и в то же время «собираемость» восприятия многоярусной композиции. В панораме произведения «Джангарчи Ээлян Овла» взгляд поднимается «ступенями», доходя до центра композиции в детальной раскладке плана сказочной страны Бумбы — лейтмотива сюжета, затем к высшей точке изображения, парящему орлу, и далее «ярусами по спирали» спускается к вдохновенному образу сказителя.

экспериментировании.

«Джангариада» — образная память предков. Особый «мифологический подход к миру» [17, с. 312] характеризует процесс развития Личности в освоении традиционного наследия. Художнику близка условность изображения в плоскости разворачиваемого снизу вверх сюжета произведения (знамя «Дяячн Тенгри» , «Бессмертие» , «Веч‑ ная весна» ). Зрелое осмысление художественной традиции формируется в эпическом цикле живописи с появлением полотна «Джангарчи Ээлян Овла» рубежа 1960–1970-х гг. (Рис. 7). Пространство воспроизводится автором параметрами: ниже — ближе, выше — дальше. Удаленность изображаемого подчеркивается утоньшением контура очерчиваемой формы. Плоскость холста — заданное пространство, не нуждающееся в подражании реальности — создании трехмерного правдоподобия мира. Направление поисков художника измеряется осознанным движением от достижений реализма к иной художественной традиции.

Рис. 7. Г. О. Рокчинский. Джангарчи Ээлян Овла (1969). Холст, масло

Fig. 7. Garri Rokchinsky. Dzhangarchi Eelyan Ovla (1969). Canvas, oil

Если в перспективе европейской живописи, строящей трехмерное пространство мира, фиксируется конкретный момент изображения, то в плоскостной трактовке предмет выводится из одномоментности восприятия в протяженное пространство длительного времени, «предполагающее домысливание предмета во всей сложности его присутствия в окружающем мире» [13, с. 250]. Возвращение калмыцкого художника, прошедшего школу реализма, к архаике временной незавершенности произведения происходит в ориентирах традиционного ми-ровидения. Расходящееся кругами восприятие пространства уподоблено циклическому ритму кочевого бытия, «собираемому» в знаковом образе джангарчи . Ритмический строй живописи спроецирован семантикой этнического самосознания, образным кругом понятий род‑народ‑родина . В созданной картине мира преодолевается Хаос Времени, превращаемый художником в упорядоченный этнический Космос. Пространство живописи Г О. Рокчинского органично совмещает традиции, мудрость Азии и европейский опыт экспериментирования.

Подобно Солнцу в зените, Человек в композиции картины поднимается над землей, в образе Ээлян Овла олицетворена животворящая энергия духа народа. В приобщении к наследию художник проходит все фазы «солнцевращения», сопрягаемые с вехами его творческого пути. Восход озарен «Матерью-землей родной» , вершиной этнического самосознания воспринимается полотно «Джангарчи Ээлян Овла» в продолжении эпических образов «Мөрн‑эрднь» (калм. «Лошадь-драгоценность»), «Жанһрин җиндмн» (калм. «Сокровище Джангара»), измеряемых космической глубиной мировидения. В искусстве рациональной логике мышления, воспроизводящей объемное жизнеподобие мира, его од-номоментность в двухмерном пространстве, издревле противопоставлено иррациональное мироощущение, утверждающее: центр всего сущего везде, в каждой точке Вселенной, и любая точка ее приобщена к Абсолюту.

Космичное мироощущение номадов органично концентрирует пространство кочевого жилища и буддийского храма, народный ко- стюм и архитектонику орнамента, объемную пластику калмыцкого танца. Оно одухотворяет иконографический канон буддизма, проецируя в культовом искусстве локальные особенности этнического мировидения, воспроизводимые в живописи. Осмысление традиции происходит в воссоздании на новой основе архаики пространственного мировидения.

М.Элиаде называет космизм «важнейшей категорией мифа» и видит особенность мифологического мышления в осознании реальности через космогенез, воспроизводимый во время ритуала [27, с. 21–23]. Ритуальное сотворение мира происходит в обращении к истокам культурного наследия, измеряемого традицией, адекватно воспроизводимой в пространстве и времени солнечной живописи Г О. Рокчинского. «Традиционная культура народа, его упорядоченное мировосприятие есть итог и развитие солнечной модели мира, в котором люди являются детьми Солнца» [15, с. 7]. В полной мере это утверждение можно отнести к «Джангариаде» калмыцкого художника.

Этнические доминанты живописи обозначены в эпических мотивах произведений. Пластика малых форм сопровождалась появлением в графике выразительных образов Джангра-богдо и богатырей в славных деяниях, поэтической трактовкой женских образов полотна «Протяжная песня» . Интересным опытом осмысления темы фольклора явилось мозаичное панно «Угон богатырем Мингияном табуна турецкого хана» . Выложенная цветной смальтой динамичная композиция обозначена в линейной перспективе фигурой стреляющего из лука всадника. Мозаика вносила этнический колорит в пространство парковой зоны городского ансамбля Элисты 1960-х гг.

Образная память предков объемлет превалирование Пространства над Временем в ритме постоянного движения номадов. Это породило необыкновенную пластичность художественного мышления в композиции «Жанһрин җиндмн». Здесь синтезированы родовые тотемные ассоциации в образах животных народного календаря калмыков. Перекладывая миф в живопись, художник воспроизводит картину мира языком поэтической традиции. Одой первозданию номадов воспринимается линейный рисунок письма, объ- единяющего в символике образа Время и Пространство традиционной культуры.

В призме мифовидения объединены художник и эпос, взаимодополняющие начала творчества… В этом убеждаешься, когда всматриваешься в произведение, возможно, главное в калмыцком искусстве по емкости осмысления истории и культуры народа. Живописное полотно «Эрднин экин цагт…» (калм. «Это было в начале времен...») озаглавлено величавыми эпическими строфами. Эпос в концентрированной форме выражает духовное величие народа в системе взглядов на мир. Ярусами изображения снизу вверх выстраивается космическая ось Времени, связывающая воедино монгольский и ойрато-калмыцкий периоды истории народа. Бытие номадов на горизонте осенено выплывающим в облаках светозарным образом Будды. Центром композиции, вытянутой в ширину бегущим к водопою табуном лошадей, является горный утес, соединяющий вершиной небо и землю. Народ осмыслен автором основой мироздания в многозначной символике культуры, прочитываемой в органичной взаимосвязи Прошлого и Настоящего. Повествовательность композиции «Джангарчи Ээлян Овла» сменяется глубоким философским обобщением автора, прозревающего Будущее. Все бренно в мире, только народ и его культура вечны: жизнеутверждающий итог его многолетних поисков себя в искусстве, приводящих к глубинному пониманию истории калмыцкой культуры.

Этническое самосознание позволяет естественно сопрягать в живописном диалоге традиции. «Диалог через века» — так можно обозначить плодотворную жизнь Г. О. Рокчин-ского, отметив вехи его пути. Творческое поле личности органично объемлет «мифовоззре-ние как исходную первичную форму восприятия мира, и мировоззрение, в котором на смену диалогу с мифом приходит диалог с миром» [17, с. 609–611].

Монголия, этническая прародина. Творчество Гаря Рокчинского уходит истоками в далекое прошлое евразийской судьбы народа. В эпической теме его известных произведений спроецирован прекрасный образ прародины. Здесь заложено первородное начало традиционного наследия калмыков. Трепетная живопись объемлет строй мыслей и чувств, связанных с людьми и пейзажем западной Монголии, принесенных из поездок в далекую страну. О ней он грезил, размышлял и вспоминал, запечатлевая в творчестве.

Монументальное произведение «Көк Мөнк Тенһр» (калм. «Вечное Синее Небо») по праву рассматривается как вершина его лучезарной монгольской серии, несущей эпическую мощь чувства Родины. Образ ее, вызрев в живописи, восходит к первозданной синеве Вечного Неба, одухотворяемого в культуре монгольских народов. Через десятилетия автор вновь возвращается к сюжету, не расставаясь с ним, вечным в его творениях. Вот оно изначальное, живущее в подсознании и щедро выливающееся в неизбывной бездонной синеве небесного пространства. Произведение заставляет вспомнить величавый в эпическом звучании образ «Матери-земли родной». Глубоко осмыслено в творчестве автора восприятие Земли и Неба — вечно сущих, основополагающих, еще точнее, миросозидающих понятий, свойственных сознанию народа. В них сохраняется сокровенная мифопоэтическая душа фольклора, культурного наследия монгольской цивилизации [8, с. 33].

Произведения «Земля предков» , «Пейзаж с верблюдами» , «Барун монголын газр» (калм. «Западная Монголия»), «Далекие края» подобны драгоценным жемчужинам живописного ожерелья страны в творчестве художника. Трактуя горный пейзаж как ось мироздания монгольской культуры, он идет дальше, синтезируя образ «Джунгарии». Анимистические культы одухотворения природы питают его живописную ауру. Объемлющее в ярусной раскладке по вертикали пространство земли, водной стихии и неба произведение воспринимается поэтическим обобщением монгольского цикла. Это полотно-воспоминание об утраченной гармонии Бытия, номадическая ода первозданию мира.

Из Западной Монголии «по ходу Солнца — с востока на запад» ушли ойраты, предки калмыцкого народа, обретя новую родину в степях Евразии [9]. Образуемая сюжетами «Хад чолун» (калм. «Утес»), «Увс нур» (калм. «Увс-озеро»), «Ночь в Гоби» , «Земля предков» ,

Рис. 8. Г. О. Рокчинский. Сказ о Монголии (1986.). Древесноволокнистая плита, масло, темпера

Fig. 8. Garri Rokchinsky. A Tale of Mongolia (1986). Fiberboard, oil, tempera

живопись автора одухотворена. Произведения, запечатлевшие неповторимые лики природы, монументальны в изображении поэтической картины прекрасной Монголии. Тонко прочувствована и передана в живописи и графике душа народа в портретном жанре, явившем образы: «Знатный скотовод Жудулда» , «Наранцецег из Улангома» , «Монголка» , «Идаш, музыкант из народа» , «Борец» , «Художник Сюке» и др. Серия произведений, созданная под впечатлением уникального ландшафта и людей страны, опоэтизирована в мощном фольклорном звучании.

Обобщен в лаконичной выразительности образ этнической прародины в произведении «Сказ о Монголии» Гаря Рокчинского (Рис. 8). Строг и величав мифопоэтический сюжет. Трудно найти более емкий образ далекой страны, воссозданной в совокупности символов традиционной культуры. Это земля, горы и небо, соединяемые по линии горизонта юртами, графическим знаком монгольской государственности «соембо» и фигурой женщины. Увенчанная древним головным убором, она несет в руках хадак и чашу белого кумыса, знаки традиционного наследия. Найдено характерное сочетание насыщенного красного, черного и желтого в символической композиции. Каллиграфией старокалмыцкого письма тодо бичиг выражено автором традиционное благопожелание во славу и процветание Монголии.

Буддизм как философия Жизни. Уникальна калмыцкая культура, сложившаяся на пересечении евразийских художественных традиций. Особый смысл в ее понимании имеет система взглядов вероучения, провозглашающая гармонию человека с самим собой и окружающей средой. Философия Жизни органично совмещена с народным миропониманием, преображающим суть Бытия в локальном своеобразии этнической культуры. Серия пейзажей Г. О. Рокчинского связана с мифопоэтическим представлением о центре мироздания, выплывающем из облаков или синевы неба, как белоснежная горная вершина. Фольклорное начало выражено в сложной цветовой палитре изображения горы со всевидящим оком («Священный Кайлас», «Су‑ мер‑уул» (калм. «Гора Сумеру»)). Насыщен чистым цветом, пронизан мягким и ровным светом многоликий ландшафт. Тонко прочувствована и одухотворена гармония единения с природой в образе «Видение».

Традиции, собственно фольклорные и буддийские, органично переплетены в творчестве автора. Объяснение этому необходимо искать в мифопоэтической структуре наследия. В истоках фольклора и религии лежит миф, объемлющий культуру предков. Произведение «Мерн-эрднь» (1990) — ключ к пониманию каноничных основ построения трехъярусного пространства изображения. Оно осенено образом парящего в облаках бодхисаттвы Мандзушри, покровителя Знания и Искусства в буддизме. Миф, явление синкретичное в истоках человеческого познания мира, одухотворяет творческое переложение народного, то есть мифологического мировидения в пространство живописи XX в. [5, с. 121].

Обращаясь к жанру портрета, Г. О. Рок-чинский воспроизводит в графике и живописи личность необыкновенной судьбы. В его галерее исторических образов главенствуют произведения, посвященные ойрато-калмыцкому просветителю, Зая-пандите [7] (Рис. 9). В них воссоздан национальный идеал человека просветленного сознания и большой духовной культуры. Это передано в контурной прорисовке портрета, подчеркнутой заливкой цвета в смешанной технике. В карандашных набросках образа, запечатленного в молодом и более зрелом возрасте, выразительно передано состояние юношеской решимости и зрелой умудренности великого ученого.

Наиболее известен портрет сидящего Зая-пандиты Намкайджамцо во время работы над письменностью тодо бичиг (1979 г., Национальный музей Республики Калмыкия имени Н. Н. Пальмова). Иконописный образ исполнен в точном соблюдении композиции, позы, одеяния и атрибутики буддийского канона. Одухотворено лицо Зая-пандиты, перебирающего рукописи на санскрите, тибетском и старокалмыцком письме. Красно-желтое одеяние монаха четко выделяется на декоративном фоне Великого Шелкового пути — дороги торговых связей Востока и Запада, преемственности научных и культурных достижений, просвещения и дипломатии. Тонко авторизована каноничная трактовка образа буддийского Учителя.

В жанре пейзажа 1970-1980-х гг. спроецировано направление творческих поисков от реалистической повествовательности к размышлениям о смысле бытия. Пейзаж «Хурул в Тюменевке» (1972) в драматичной трактовке разрушенного буддийского храма сменяет появление поздней по времени живописной серии «Лотосы» . Священный в буддизме цветок глубоко символичен для понимания этических устремлений автора. Просветленность сознания освещает творчество в преодолении противоречий бытия. Народная философия как материнское естество его мировидения — основа нравственных приобретений в буддизме, воплощаемых в сакральной сфере духовности. Изысканный декоративизм живописи фиксирует время на разных стадиях цветения лотоса: «Лотос» (Рис. 9), «9 лотосов» , «Запах лотоса» , «Ночные лотосы» . Глубоко философично изображение бутона, затем пышно раскрытого и далее увядающего цветка с появлением коробочки семян. Метафоричен растительный сюжет, образно иллюстрирующий жизненный цикл бытия человека. Изображение по вертикальной или горизонтальной оси полотна выразительно символикой линии и цвета, знаковой сутью иконописной традиции.

Преемственность художественного наследия одухотворяет произведения, неся вечно сущие, основополагающие понятия вероучения — Добро и Красоту, объединяемые идеей Сострадания, нравственной основы Учения и народной философии. Реалистическими средствами изображения создан «Буддийский натюрморт» , акцентирующий культовую атрибутику. Далее появляется нечто новое — свиток «Мандзушри» , интерпретация иконописного образа, отличающаяся артистизмом живописного исполнения. В руках парящего в облаках бодхисаттвы, покровителя Искусства,— цветок лотоса с Книгой Знаний и меч, рассекающий тьму Невежества. Кодом прочтения является символика инь-ян , символизирующая взаимообусловленное единство Бытия. Формула творчества выражена сакральной сферой изобразительного языка, выступая знаком философского наследия буддизма.

В творчестве Г. О. Рокчин-ского, созвучном циклическому ритму развития культуры второй половины XX в., заново происходит возвращение к истокам древней художественной традиции, объединяющей прошлое и настоящее Калмыкии.

Беспредметная живопись и истины бытия. Живописи художника свойственна декоративная линия реализма, проникнутая чувственностью мироощущения импрессионизма в утонченном изяществе плоскостного письма. Автором интерпретируется выразительность живописных средств буддийского свитка, декоративным образом воспроизводится реалистическое изображение. Трудно выбрать из них лучшее — так много найдено художником в обширном поле, обозначенном евразийскими ориентирами культуры. Изысканную завершенность его живописи придает каллиграфия старокалмыцкого письма тодо би‑ чиг в пространстве композиции, образующей самобытный стиль живописи.

В начале 1960-х гг. в Казахстане художник пишет пейзаж «За‑

Рис. 9. Г. О. Рокчинский. Лотос (1985). Картон, темпера, масло

Fig. 9. Garri Rokchinsky. Lotus (1985). Cardboard, tempera, oil

пах снега» . Зрительное восприятие снежного покрова горного ландшафта Алатау сопровождает со-ощущение другого чувства — обоняния, что выражено в произведении и его названии. Явление синестезии свойственно обостренному восприятию-отображению предмета в творчестве автора. В 1970-е гг. появляется небольшое полотно «Запах земли», проникновенно воспроизводящее вечерний сельский пейзаж. На рубеже 1980-1990-х гг. автор продолжает эксперименты с формой, и рождается фантастическое полотно, материализующее в колорите неповторимый аромат цветка. Тональная нюансировка голубого и розового подобна флюидам аромата, зримо «растекающегося» по полотну «Запах лотоса» . Рама окаймляет сказочную феерию цвета, довлеющего над формой.

Полотно «Синие звуки» (1991) представляет начало беспредметного творчества художника. Музыка отображена в композиции, глубоко насыщенной переливами сине-фиолетового цвета. Она звучит мерным волнообразным движением синих лентообразных форм, сплетаемых и перетекающих из одного объема в другой на фоне бархатной черноты звездного неба. В основу изображения кладется ритм звучания мелодии, преображаемой в цвет, соизмеримый со звуковыми переживаниями. Близко ему в синестезийной основе отображения-восприятия произведение «Нюдна хужр» (калм. «Услаждение глаз»), выстроенное в динамически насыщенной симфонии многотонального колорита зеленого, серо-голубого, синего цвета.

Эксперименты в цветочной серии живописи фиксируют сюжет, прочитываемый и вместе с тем размываемый в очертаниях и колорите трактовки. Автор мастерски сочетает красочное пятно и линию в изысканной гамме цвета, в тональной разработке колорита выплескивая безудержную фантазию воспроизведения. В результате появляется тонко прочувствованная в декоративном звучании композиция, вызывающая множество эмоций, ассоциаций, ощущений. Такова обратная связь искрометного творчества, которым он щедро делится со зрителем.

Обостренное восприятие реальности питает беспредметную живопись автора, в колорите соединяющую евразийские традиции. Произведения различаются степенью абстрагируемого выражения сюжетов, образующих очередной этап его творчества. Нефигуративная изобразительность — закономерное явление созидающего пути художника. В совершенстве овладев формой и цветом реалистической живописи, средствами которой было выражено многое, он подводит итог жизни, обращаясь к изображению беспредметному. Его интересуют вечные истины Бытия в произведениях «Далекое прошлое», «Белое, серое и черное», «Радость бытия», осмысленные через призму зрелого мировидения. К этому он приходит, измеряя опытом жизни триединство времени: прошлого, настоящего и будущего.

В мифологии народа, представляющей «вселенную как арену непрекращающейся борьбы хаоса и космоса, наряду с образом начального Времени», в эпическом цикле автора «возникает образ конечных времен гибели мира, подлежащего или не подлежащего затем циклическому обновлению» [18, с. 253]. Таково полотно «Йиртм^ин хойр YHdcH» (в авторском переводе с калм. «Противоборство», или «Двуединство Вселенной») (Рис. 10). Красное, синее и желтое на буро-коричневом фоне, противостоя друг другу, активно взаимодействуют. Неразделимость их так же ясна, как и возможность сокрушающей гибе-

Рис. 10. Г. О. Рокчинский. Противоборство (1991). Оргалит, темпера, масло

Fig. 10. Garri Rokchinsky. Confrontation (1991). Hardboard, tempera, oil

ли одного в другом. Противоречия современного мира, его катаклизмы, возможность крушения изначально данной гармонии в Природе выражены в напряженной выразительности композиции и насыщенной динамике колорита. Как долго продлится это противостояние мира, образно выраженное в живописном предупреждении автора?.. Надежду на позитивное обновление несет изображение бело-розового лотоса, связывающее красочные формы мироздания, созданного человечеством. Не разрушение — творческое созидание провозглашает живопись, родившаяся в осмыслении противоборствующих сил цивилизации, в диалоге художественных традиций.

Выводы. Начало творческой деятельности художника Г. О. Рок-чинского связано с Казахстаном, где, находясь в депортации, он получил художественное образование. Формирование личности обусловлено традиционным мировидением предков, сохраняющимся в обращении к исто-

рии народа. Любовь к родине одухотворяет постижение художником себя и наследия в разнообразии жанров живописи и графики (пейзажа и портрета, тематической композиции), а также самобытной малой пластики. Произведения, несущие образную память предков, питают художественные традиции. В плодотворной деятельности личность мастера обретает этническую идентичность, сформированную в глубокоосознаннойсвязипонятий род‑народ‑ родина . Это объясняет появление обширного по своему пространственному и временному охвату живописного цикла «Земля и люди» .

Картина мира художника получает развитие в традициях плоскостной живописи монгол зураг эпического цикла «Джангари‑ ада» . Автором глубоко осмысливается связь с культурой Монголии, этнической прародины калмыков. Оттуда было принесено философское учение, освоение этических основ которого в творчестве позволило постичь духовную суть буддизма. Стремление познать себя в пространстве и времени традиционного наследия одухотворено мыслями и чувствами художника, вступающего в диалог с миром.

Естественной гранью постижения мировой культуры является обращение мастера к беспредметной живописи, воплощающей истины бытия. Подлинное творчество предполагает выход за пределы своей культуры, соотнесение ее в ином пространстве и закономерное возвращение к себе в этнических художественных традициях. В призме традиционного видения воплощены образы, составляющие живописную ауру культурного диалога художника с миром. Живопись, рожденная в гармонии и противоречиях Бытия, позволяет ощутить самобытное своеобразие искусства как части художественной культуры России второй половины XX в.

Созданная автором Вселенная, являясь одной из этнических граней мирового художественного наследия, олицетворяет тем самым актуальность изобразительного искусства Калмыкии. В пространстве и времени произведений Гаря Рокчинского воплощен генетический код культуры, сохраняющий образную память народа. Методология исследования искусства в системе культуры, реализованная в статье, позволила реконструировать процесс становления, сохранения и обеспечения преемственности традиций в искусстве Калмыкии, предугадывая его дальнейшее развитие.

Svetlana G. BATYREVA

Painting in the Time and Space of Culture:

On the Centenary of the Birth of Garri Rokchinsky (1923–1993)

Список литературы Живопись во времени и пространстве культуры: к столетию со дня рождения Г. О. Рокчинского (1923-1993)

- Аверинцев С. С. Архетипы // Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т. / Гл. ред. С. А. Токарев. М.: Советская энциклопедия, 1992. т. 1. С. 110-111;

- Архив документов и собрание произведений семьи художника Г.О. Рокчинского (1923–1993).

- Бадмаев В. Н. Феномен времени и идентичность калмыцкого этноса // IV конгресс этнографов и антропологов России: Тез. докл. (Нальчик. 20–23 сентября 2001 г.). М.: Ин–т этнологии и антропологии Рос. акад. наук, 2001.

- Батырева С. Г. Диалог через века // Пушкинский альманах. М.: Народное образование, 1999. С. 38-45.

- Батырева С.Г. Изобразительное искусство Калмыкии (1957–2000). Элиста: Калмыцкий ин–т гуманитарных исслед. Рос. акад. наук, 2014.

- Батырева С. Г. Мифопоэтические традиции в иконографии старокалмыцкой живописи // Проблемы современного джангароведения: Материалы республиканской науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию А. Ш. Кичикова (Элиста, 12-14 октября 1997 г.). Элиста: Калмыцкий гос. ун–т им. Б.Б. Городовикова, 1997. Кн. 2. С. 65-68.

- Батырева С. Г. Образ Зая-пандиты в живописи народного художника России Гаря Рокчинского // История и культура монгольских народов: источники и традиции: Докл. и сообщ. науч. конф. (Элиста, 14-18 сентября 1999 г.). Элиста: Калмыцкий ин–т гуманитарных исслед. Рос. акад. наук, 1999. Ч. 2. С. 27–28.

- Батырева С. Г. Образная память предков. Элиста: НПП «Джангар», 2013.

- Батырева С. Г. Этнокультурогенез калмыков в свете теории Л. Н. Гумилева // Л. Н. Гумилев. Теория этногенеза и исторические судьбы Евразии: Материалы конф. (Санкт-Петербург 22-24 апр. 2002 г.). СПб.: Музей антропологии и этнографии Рос. акад. наук., 2002. С. 87-91.

- Брудный А. Архетип – связь прошлого с настоящим // Декоративное искусство СССР. 1983. № 8. С. 45-53.

- Гачев Г. Д. Неминуемое. Ускоренное развитие литературы. – М.: Художественная литература. 1989.

- Искусство в системе культуры / Сост. и отв. ред. М. С. Каган. Л.: Наука, 1987.

- Кантор А. М. О стиле и стилистическом анализе // Советское искусствознание ’77: Сб. ст. Вып. 1. М: Cов. художник, 1978. С. 248–255.

- Каталог выставки изобразительного искусства Казахстана. Живопись, скульптура, графика и театрально-декорационное искусство. М.: б. и., 1958.

- Кичиков А. Ш. Образная память народа как знак культуры // Образная память народа: Библиографич. пособие. Элиста: НПП «Джангар» 1998. C. 7–8.

- Кугультинов Д.Н. Картина Гаря Рокчинского в Кремле // Утоление жажды. Элиста: Калмыцкое кн. изд–во, 1966. С. 121–123.

- Лобок А. М. Антропология мифа. Екатеринбург: Банк культурной информации, 1997.

- Мелетинский Е. М. Время мифическое // Мифы народов мира: Энцикл. М.: Наука, 1982. Т. 1. С.252-253;

- Митиров А.Г. О цветовой семантике орнамента монгольских народов // Этнография и фольклор монгольских народов / Отв. ред. А. Г. Митиров. Элиста: б. и., 1981. С. 90-100.

- Прозрителев Г. Н. Военное прошлое наших калмыков: Ставропольский калмыцкий полк и Астраханские полки в Отечественную войну 1812 года [Репринт c изд. 1912 г.]. Элиста: Санан, 1990.

- Рокчинский Гарри Олегович [Электронный ресурс] // Бессмертный полк: официальный сайт движения. URL: https://www.moypolk.ru/soldier/rokchinskiy-garri-olegovich?ysclid=lnfjtgov9f991931811 (дата обращения: 15.04.2019).

- Рокчинский Гарри Олегович [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 15.04.2019).

- Сычев Д. В. Заметки о калмыцком орнаменте // О калмыцком прикладном искусстве. Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1967. С. 36-48.

- Творчество Г.О. Рокчинского и актуальные проблемы национального изобразительного искусства: Материалы Межрегион. науч.-практ. конф. (Элиста, 24 октября 2013 г.) Элиста: Нац. музей Респ. Калмыкия им. Н.Н. Пальмова, 2014.

- Топоров В. Н. Пространство / Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т. / Гл. ред. С. А. Токарев. М.: Cоветская энциклопедия, 1992. Т.2. С. 340.

- Шишкин А. В. Фотография Гари Рокчинского с нарисованными им портретами А.С. Пушкина [Электронный ресурс] // Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 617 оп. 1 ед. хр. 223 л. 8-8а. URL: http://rgali.ru/obj/14900165 (дата обращения: 15.04.2019).

- Элиаде М. Священное и мирское / Пер. с фр., предисл. и коммент. Н. К. Гарбовского. М.: Изд-во Мос. гос. ун–та, 1994.

- Юбилейная выставка, посвященная 500-летию великого эпоса калмыцкого народа «Джангар»: живопись, скульптура, графика. Каталог выставки / Управ. по делам искусств при Совнаркоме Калм. АССР; Оргкомитет Союза советских художников Калм. АССР. Выставочный комитет / ред. и авт. вступ. ст. И. Нусхаев. Элиста: Тип. №1 Нар. комиссариата местной пром–ти Калмыцкой АССР, 1940.