Жизненный мир студента-волонтера в механизмах воспроизводства культуры

Автор: Цраева Фатимат Владимировна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Антропология культуры

Статья в выпуске: 1 (33), 2023 года.

Бесплатный доступ

Автор определяет значение, которым обладает жизненный мир студента-волонтера в процессах воспроизводства культуры. Материалами послужили данные, полученные в ходе социологического опроса, проведенного среди студентов Кабардино-Балкарской Республики (КБР), интерпретация которых осуществлена с помощью культурологической атрибуции в трех системах культурных порядков - в трех различных теоретических моделях культуры. В персоноцентричной модели полученные результаты подтверждают положение о противостоянии жизненного мира индивида влиянию социума. В социоцентричной - свидетельствуют о низкой организационно-методической обеспеченности студенческого волонтерского движения в КБР. В бицентричной - определяют направление тренда процесса символизации успеха (персоноцентризм). Установлено, что укрепление персоноцентричных ценностей в жизненном мире индивида ведет к снижению роли волонтерского движения в механизмах воспроизводства культуры, а противоположная тенденция (социоцентризм) ее усиливает.

Жизненный мир, воспроизводство культуры, культурные ценности, культурное наследие, наследование, молодежь, волонтерское движение, модели культуры, культурологическая атрибуция

Короткий адрес: https://sciup.org/170199694

IDR: 170199694 | УДК: [17.022.1-057.875:323.212]:316.73 | DOI: 10.36343/SB.2023.33.1.006

Текст научной статьи Жизненный мир студента-волонтера в механизмах воспроизводства культуры

Введение. Актуальность культурологического рассмотрения проблемы определения места жизненного мира студента-волонтера в механизмах воспроизводства культуры про- диктована особым вниманием к потенциалу молодежного волонтерства во всем мире. С одной стороны, добровольный труд, составляющий экономическую базу влияния волонтер- ства на социальные процессы, находится под пристальным вниманием экономистов и социологов, отмечающих возрастающую роль третьего сектора экономики в общественном развитии [19] [30] [36]. С другой, педагоги и психологи, наблюдая эффективность формирования социально значимых качеств личности студентов путем вовлечения их в молодежное волонтерское движение, исследуют студенческое волонтерство как педагогический инструмент социокультурного проектирования [13] [17] [20] [32]. В этой связи вполне оправдано обращение ряда культурологов к историческому ракурсу развития волонтерства в контексте культуры определенного общества, в социокультурных процессах отдельной исторической эпохи [7] [8].

В современном отечественном теоретическом дискурсе о воспроизводстве культуры достаточно устоявшимся является структурно-функциональный подход, в котором структурные элементы культурной системы (язык, воспитание, образование, религия, искусство, философия, гуманитарная наука и т. п.) рассматриваются с позиции их функции в воспроизводстве культуры: в сохранении и развитии структурной сложности системы [23]. Акцентируя внимание на снижении роли русского языка как базового элемента воспроизводства отечественной культуры, ряд исследователей констатирует приметы «со-циолингвального кризиса, который является по сути своей социокультурным кризисом» [10]. Отдельным направлением исследований является изучение современных и исторических культурных практик, непосредственно участвующих в воспроизводстве культуры [9] [11] [12] [16] [18] [27].

За рубежом практикам воспроизводства культуры уделяется не меньшее внимание [28] [31] [34] [38]. Причем исследования современных практик порой приводит к конструктивной критике доминирующих теорий культурного воспроизводства [37]. Для нас же ценно зафиксировать, что практики воспроизводства культуры привлекают большое число волонтеров: они преимущественно базируются на безвозмездном добровольном участии людей в коллективной творческой деятельности.

Вместе с тем одним из слабо изученных аспектов остается жизненный мир волонтера, который формируется и переживает кризис в студенческой среде [24] [25]. В связи с чем исследование жизненного мира волонтера в процессах воспроизводства культуры приобретает теоретическую и научно-практическую ценность, восполняя сложившийся пробел.

Цель исследования состоит в уточнении смыслов и ценностей (значений), формирующих жизненный мир студента-волонтера в процессах воспроизводства культуры.

Материалами исследования послужили две основные группы источников:

-

1) эмпирические данные, полученные в ходе социологического опроса «Потенциал волонтерского движения студентов вузов Кабардино-Балкарии» среди студентов ведущих вузов Кабардино-Балкарской Республики (КБР): Северо-Кавказского государственного института искусств (СКГИИ), КабардиноБалкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова (КБГУ) и КабардиноБалкарского государственного аграрного университета имени В. М. Кокова (КБГАУ);

-

2) научная и философская литература, раскрывающая с трех теоретических позиций сущность процессов воспроизводства культуры и место в них жизненного мира человека.

Предмет исследования — жизненный мир студента-волонтера, который рассматривается в сложной совокупности процессов воспроизводства культуры (в объекте исследования). Объект исследования, несмотря на внимание к нему ученых с давних пор (К. Маркс, Э.Тайлор, М.Вебер, А. ван Геннеп, Б.Мали-новский и др.), остается достаточно сложной и острой проблемной областью. Сложность составляет как разнообразие существующих теоретических подходов, не позволяющее однозначно определять среду формирования и функционирования жизненного мира человека, так и отдельные политические установки (марксизм, феминизм, неолиберализм, традиционализм и пр.), зачастую диктующие ученым определенную исследовательскую оптику в изучении обозначенного предмета. Преодоление этого затруднения видится возможным благодаря предложенному Г. В. Бакуменко приему культурологической атрибуции предмета исследования в нескольких теоретических традициях [1], то есть в нескольких теоретических ракурсах формирования научных представлений о сложной совокупности процессов воспроизводства культуры.

Не претендуя на исчерпывающий экскурс по всем существующим подходам в рамках одной статьи, ограничимся интерпретацией эмпирических данных, собранных в результате опроса, с трех теоретических позиций, формирующих, на наш взгляд, три базовые модели культуры: персоноцентричную (опирающуюся на феноменологический подход европейской социологической школы), социоцентричную (вытекающую из системно-деятельностного подхода отечественной культурологии) и би-центричную (основанную на оригинальной типологии социокультурного процесса символизации успеха (Г. В. Бакуменко)). Подробнее предложенную авторскую типологию рассмотрим в анализе теоретических оснований исследования. Здесь же отметим, что результат достигается путем культурологической атрибуции полученных эмпирических данных в трех системах культурных порядков, что позволяет определить место предмета исследования (жизненного мира студента-волонтера) в базовых для каждой модели культуры механизмах воспроизводства.

Научная значимость исследования состоит в том, что впервые эмпирические данные, полученные в ходе социологического опроса «Потенциал волонтерского движения студентов вузов Кабардино-Балкарии», интерпретированы параллельно в трех системах культурных порядков (в трех моделях культуры), по-разному характеризующих механизмы воспроизводства культуры.

Теоретические основания. Комплекс использованных методик можно разделить на (1) приемы сбора и обработки эмпирических данных и (2) методы их интерпретации.

Первенство и доминирование в теоретическом дискурсе зарубежных опросных разработок мониторинга мотивации к волонтерской деятельности с различными целями предопределило базовую структуру сбора данных в конкретной локации волонтеров на территории Кабардино-Балкарской Республики (КБР). Полученные данные автором уже частично опубликованы и находятся в открытом доступе, поэтому в необходимых случаях будем ссылаться на них. Следует отметить, что структура опросной модели была авторизована, значительно модернизирована с ориентацией на предмет исследования и базовое системное понятие культуры В. С. Стёпина, предполагающее функционирование системы «исторически развивающихся надбиологических программ человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведения и общения), обеспечивающих воспроизводство и изменение социальной жизни во всех ее основных проявлениях» [22, с. 524].

Система надбиологических программ жизнедеятельности волонтеров понимается автором как совокупность смыслов и ценностных установок (мотиваций), стимулирующих к волонтерской работе. С ориентацией на это и собирались данные, для чего в структуру опросной модели были включены широко распространенные методики изучения мотивации к волонтерской деятельности Катарины Гаскин и Дэвиса Смита [29] [35] и модель кросс-культурных исследований третьего сектора экономики ученых Университета Дж. Хопкинса [33]. Авторитетность выбранных методик подтверждается использованием полученных с их помощью результатов в руководстве по некоммерческим организациям в Системе национальных счетов Статистического отдела Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН [19], основываются на них и исследования мотивации к волонтерской деятельности Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) [См.: 15, с. 51–52].

Модернизация (авторизация) коснулась, прежде всего, методики мониторинга мотивации к волонтерской деятельности Гаскин–Смита, в которой учитываются внешние (социально-психологические) и внутренние (субъективные) мотивирующие факторы [35], но не учитывается одновременное влияние на мотивы деятельности положительных и отрицательных факторов. С целью преодоления этого недостатка в авторизованный опросник включены: 1) десятибалльное шкалирование ответов каждого из 18 вопросов, касающихся оценки студентами собственной мотива- ции участия/неучастия в волонтерской деятельности (это позволяет отследить, какие из положительных/отрицательных факторов оказывают большее влияние); 2) разделение критериев оценки на 9 пар положительных и отрицательных мотиваций (соответственно аргументов в пользу волонтерской деятельности и контраргументов, что позволяет оценить эффективность мотиваторов участия/ неучастия в деятельности в качестве формирующих волонтерское движение факторов); а также 3) дифференциация реципиентов по году обучения в вузе (см. Таблица 2, опубликованная в [26, с. 130]), позволяющая зафиксировать развитие жизненного мира студента-волонтера в институциональной среде вуза. Шкалирование оценок и дифференциация реципиентов по году обучения позволяет наблюдать предмет исследования в темпоральной перспективе. Он предстает как связанное с субъективацией индивидом социальных установок жизнедеятельности динамичное социально-психологическое явление, с одной стороны, испытывающее социально давление при формировании, а с другой — предопределяющее социальное поведение индивида в дальнейшей жизни, а следовательно, и степень его участия в наследовании культурных ценностей.

Необходимость интерпретации полученных результатов с позиций различных подходов продиктована стремлением максимально учесть возможные риски социокультурного развития, связанные с ролью молодежного волонтерского движения в механизмах воспроизводства культуры. Мы выделяет три подхода:

-

1) концепцию кризиса жизненного мира Ф. Е. Василюка [4] [5], дополненную теорией предельных смыслов Д.А.Леонтьева [14], восходящую к феноменологической традиции европейской социологии (Э.Гуссерль, Ю.Хабер-мас и др.);

-

2) системно-деятельностный подход отечественной культурологии (В. С. Стёпин, А. Я. Флиер и др.);

-

3) концепцию социокультурного процесса символизации успеха Г. В. Бакуменко [3].

Смыкающей эти три подхода позицией является признание символической или сим- волически обусловленной реальности культуры, во многом определяющей социальные измерения действительности.

Между тем существуют и предельные теоретические расхождения, связанные с характеристикой социальной реальности.

Феноменологический подход европейской социологической школы акцентирует внимание на отсутствии оснований познания окружающего мира за пределами символических форм, являющихся базовыми исторически приобретенными культурными ценностями, реализация которых зависит от способности индивида к их постижению. В частности, переходя к герменевтике культуры, продолжатель этой традиции Г.-Г. Гадамер приходит к выводу, что доминирующая в западном обществе тенденция индивидуализации сознания сужает перспективу восприятия окружающего мира и культурных ценностей вплоть до неспособности индивида к общению с окружающими [6]. Эта тенденция свидетельствует не о прогрессе, а о регрессе культуры, что и побуждает ориентироваться исключительно на принципиальный выбор индивида противостоять социуму путем актуализации прекрасного и эстетической самореализации (самоактуализации) посредством художественного творчества и созидания себя.

Сторонники системно-деятельностного подхода, реализованного в отечественной культурологии, напротив видят эволюцию социума в нарастающей сложности форм коллективной деятельности, обуславливающей культурогенез. Поскольку базовым субъектом коллективной деятельности рассматривается не индивид, а личность (социальное проявление индивида), являющаяся продуктом культуры, именно усложнение форм коллективной деятельности составляет содержательную часть исторического процесса. Наблюдаемая западными теоретиками индивидуализация сознания, соответственно, трактуется как расширение способности индивида к социализации и инкультурации. Конфликт индивидуализации сознания и культуры, отмеченный Г.-Г. Гадамером, снимается путем социальной детерминации личности, путем подчинения жизненного мира индивида просоциальным установкам.

Таким образом, имеющие общую точку пересечения, два приведенных выше теоретических подхода трактуют эволюцию социального бытия различным образом, формируя диаметрально противоположные представления об эволюционных процессах и доминирующих тенденциях воспроизводства культуры. Обозначенные подходы складываются в схожие по линеарному развитию (эволюции), но не тождественные модели культуры. И отличаются они друг от друга, прежде всего, трактовкой базового механизма культурного воспроизводства:

-

• в первом случае это противостояние индивида обществу в процессе формирования и сохранения жизненного мира (адаптация социальной среды под запрос индивида);

-

• во втором, напротив, адаптация индивида к социальным установкам в том же процессе.

Существует и третья позиция, распространенная в отечественном теоретическом дискурсе. В частности, оттолкнувшись от системно-деятельностного, структурнофункционального и семиотического подходов, Г. В. Бакуменко уделяет большое внимание поиску оснований для сближения позиций описанных выше двух традиций [3]. Попытка выстроить теоретическую модель наблюдения ценностной динамики символов успеха индивидуального действия и коллективного взаимодействия включает в орбиту его внимания и игровую (Й.Хёйзинга и др.), и диалогическую (М.М.Бахтин, В.С.Библер, А.С.Ахи-езер и др.) концепции культуры. Обобщение накопленного в России и за рубежом опыта наталкивает исследователя на мысль, что теоретическая рефлексия тоже подчинена закономерностям социокультурного процесса символизации успеха, играющего в культуро-генезе важную роль: «…можно предполагать и тенденции теоретической рефлексии, т.е. развития науки и философии, определив закономерности социокультурного процесса символизации успеха» [3, с. 42].

Стремясь преодолеть идеологическую обусловленность символов коллективного (социального) и индивидуального (персонального) успеха, Г. В. Бакуменко использует авторские маркеры социокультурного процес- са символизации успеха: «От того, какой ценностный приоритет господствует в нормативной парадигме общественного развития, что поставлено на вершину ценностной шкалы, а следовательно, и в центр организации семиотических связей, зависит вектор социокультурного процесса символизации успеха: к ценности общества (социоцентризм) или индивида (персоноцентризм)» (курсив источника) [3, с. 45]. Для выяснения доминирующей тенденции социокультурного процесса символизации успеха в кинокоммуникации (социоцентризм или персоноцентризм) Г. В. Бакуменко анализирует распространенность символов успеха двух порядков в фабулах фильмов, вошедших в десятку лидеров кассовых сборов мирового и региональных прокатов (то есть осуществляет культурологическую атрибуцию маркированных свойств в системах культурных порядков), обнаруживая их взаимную сменяемость на вершине популярности даже в локусе культуры США, многократно растиражировавшей приоритет индивидуализма [2].

Эксплицируя в область исследования жизненного мира волонтера полученные Г. В. Бакуменко результаты, можно полагать, что таким тенденциям воспроизводства культуры, как персоноцентризм и социоцентризм, свойственно параллельное развитие, сопровождающееся периодической сменой ценностной доминанты.

Воспользовавшись предложенной Г. В. Бакуменко терминологией, линеарные модели развития и наследования культуры охарактеризуем как персоноцентричную и со-циоцентричную соответственно. Модель же социокультурного процесса символизации успеха выходит за их рамки. Она характеризуется периодической сменой на ценностной шкале «центров притяжения», то есть является бицентричной . Она предполагает « пластичность культуры, способность быть системой и одновременно не являться ею без усилий человека» [3, с. 93]. Социоцентризм и персо-ноцентризм в ней рассматриваются как ценностно противоположные тенденции одного социокультурного процесса — процесса символизации успеха.

Если персоноцентричная модель в качестве базового механизма наследования

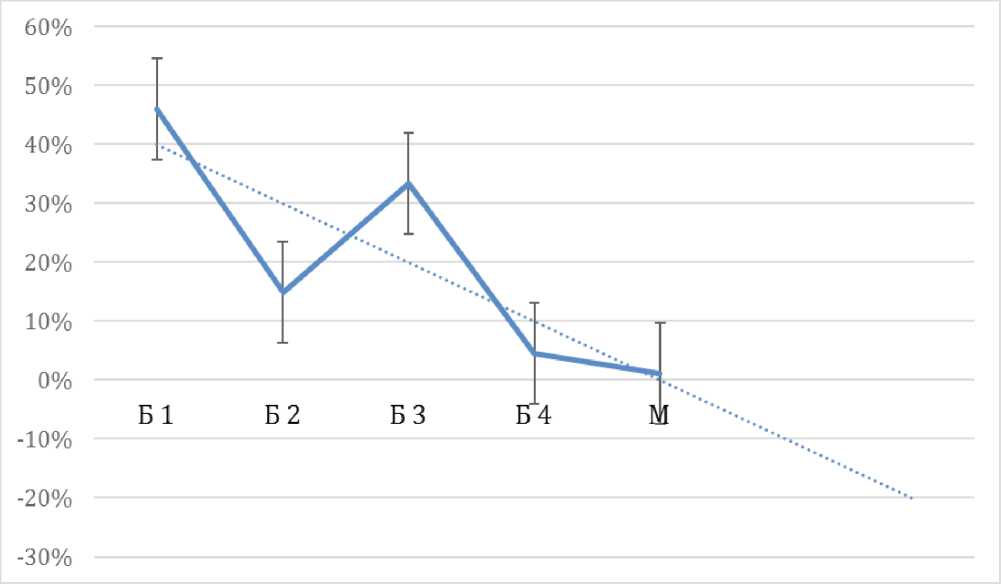

Рис. 1. Падение интереса студентов к опросу в зависимости от года обучения Fig. 1. Students’ falling interest in the survey, depending on the year of study

(воспроизводства) культуры предполагает противостояние индивида колонизации жизненного мира социумом, а социоцентричная модель, напротив,— адаптацию индивида к социальным установкам, то бицентрич-ная модель предполагает выбор индивидом стратегии жизненного мира: либо коллективистскую коллаборацию, ведущую к выработке просоциальных ценностных установок, либо индивидуализм, ведущий к стратегии защиты границ жизненного мира от социального доминирования, либо более гибкую третью — стратегию выработки сложной системы условностей, при которых в одних условиях для достижения успеха будет востребован ценностный социоцентризм, а в других — персоноцентризм.

Рассмотрим в этих трех моделях результаты проведенного в 2021 г. опроса студентов-волонтеров ведущих вузов Кабардино-Балкарии (КБР).

Результаты. Кратко обозначим основные характеристики жизненного мира студента-волонтера КБР, зафиксированные в результате анализа эмпирических данных опроса «Потенциал волонтерского движения студентов вузов Кабардино-Балкарии».

Студентам трех ведущих вузов КБР [24-26] было предложено добровольно принять участие в опросе с использованием электронных средств коммуникации или путем заполнения бумажной анкеты: 46% принявших участие в опросе реципиентов составили студенты первого курса бакалавриата (Б 1 на рисунке 1); 33,3% — студенты третьего курса бакалавриата (Б 3 на рисунке 1); 14,9% — студенты второго курса бакалавриата (Б 2 на рисунке 1); 4,6% — студенты четвертого курса бакалавриата (Б 4 нарисунке 1); лишь 1,1% опрошенных составили студенты магистратуры (М на рисунке 1). На эти показатели, конечно же, повлияло уменьшение числа студентов старших курсов. Однако это обстоятельство не объясняет снижение активности второкурсников. Приходится констатировать эпизодическое (2-й курс бакалавриата) и общее (общий тренд на рисунке 1 обозначен пунктиром) падение интереса к добровольному участию в мониторинге.

На рисунке 1, помимо процентного соотношения участников опроса, вертикальными отрезками представлены параметры стандартной статистической погрешности и прогноз доминирующего тренда падения интереса к добровольному участию в научном исследовании. Нетрудно предугадать отрицательное отношение выпускников вузов КБР к добровольному участию в социологических опросах (отрицательные показатели шкалы ординат).

С позиций теории предельных смыслов Д. А. Леонтьева [14] интерес представляют оценки студентами аргументов и контраргументов в пользу участия/неучастие в волонтерской деятельности.

Для наглядности анализа мы выделили этот элемент опроса в отдельную таблицу (см. таблица 1): аргументы (аргумент (А)) представляют собой предварительно сформулированные варианты ответа на вопрос «Я волонтер потому, что…», количественные параметры каждого аргумента в пользу волонтерской деятельности приведены в процентном отношении количества респондентов, выбравших данный аргумент, к общему числу опрошенных (показатель (А)); контраргументы (контраргумент (В)) представляют собой предварительно сформулированные варианты ответа на вопрос «Я не волонтер потому, что…», и их количественные параметры в той же логике процентного отношения приведены в столбце «Показатель (В)». Парные аргументы и контраргументы расположены на одной строке, поскольку представляют собой, как было обозначено выше, 9 пар положительных и отрицательных мотиваций (аргументов в пользу волонтерской деятельности и контраргументов соответственно, что позволяет оценить эффективность мотиваторов участия/неучастия в деятельности в качестве формирующих волонтерское движение факторов). Показатели «А» (аргументы) и «В» (контраргументы) приведены в таблице 1 между

Таблица 1

Сопоставление показателей аргументов и контраргументов в пользу волонтерской деятельности студентов КБР

Table 1

Comparison of indicators of arguments and counterarguments in favor of volunteer activities of students of the Kabardino-Balkarian Republic

|

№ |

Аргумент (А ) |

Показатель (А) |

Показатель (В) |

Контраргумент (В) |

|

1 |

Хочу быть полезным и помочь нуждающимся |

80,30% |

37,00% |

Никто не обращался ко мне с таким предложением |

|

2 |

Получаю удовольствие |

69,00% |

65,30% |

Не вижу необходимости |

|

3 |

Хочу бороться с определенной проблемой |

50,00% |

46,90% |

Никогда не задумывался об этом |

|

4 |

У меня достаточно свободного времени |

26,90% |

24,00% |

Нет свободного времени |

|

5 |

Хочу платить людям добром за добро |

58,60% |

77,10% |

Мне безразличны другие люди |

|

6 |

Сам сталкивался с подобной проблемой |

27,90% |

68,80% |

Не считаю, что волонтеры реально решают какие-либо проблем ы |

|

7 |

Хочу получить полезные навыки, нужный мне опыт |

57,40% |

54,20% |

Волонтерская деятельность мешает учебе |

|

8 |

Хочу познакомиться с новыми людьми, с единомышленниками |

47,10% |

58,30% |

Сторонюсь новых знакомств, избыток внимания мне только мешает |

|

9 |

Это соответствует моим религиозным (или политическим) убеждениям |

35,30% |

77,10% |

Это не соответствует моим религиозным (или политическим) убеждениям |

выражениями парных аргументов и контраргументов для удобства сравнения. Разница показателей «А» и «В», таким образом, позволяет установить доминирование того или иного мотивирующего фактора в студенческой среде и степень его доминирования над противоположным парным фактором.

Как показано в таблице 1, значительно влияют на отказ студентов от волонтерской деятельности следующие факторы:

-

• несоответствие задач волонтеров религиозным (или политическим) убеждениям студентов (77,1–35,3 = 41,8);

-

• сомнение, что волонтеры реально решают какие-либо проблемы (68,8–27,9 = 40,9);

-

• безразличие к другим людям (77,1– 58,6 = 18,5);

незначительно влияет:

-

• замкнутость от новых знакомств и стороннего внимания (58,3–47,1 = 1,2).

Кроме того, респонденты не просто выбирали наиболее близкие им аргументы и контраргументы, но и оценивали их справедливость, то есть приближенность к собственному суждению респондента по десятибалльной шкале, где «0» — минимальный уровень соответствия истине, а «10» — максимальный.

Благодаря дифференциации респондентов по годам обучения и шкалированию ответов можно наблюдать, что первокурсники на 10 баллов (по десятибалльной шкале) оценивают контраргументы: «Никто не обращался ко мне с таким предложением», «Не вижу необходимости», «Никогда не задумывался об этом»; 76,92% студентов второго курса проигнорировали большинство контраргументов (оценка 0 баллов), хотя 7,69% из их числа оценили контраргумент «Это не соответствует моим религиозным (или политическим) убеждениям» на 10 баллов; из числа студентов третьего курса на 10 баллов 6,67% респондентов оценили контраргумент «Никто не обращался ко мне с таким предложением» и 10% — «Нет свободного времени»; среди четверокурсников 50% респондентов на 10 баллов оценили контраргументы «Нет свободного времени» и «Волонтерская деятельность мешает учебе», а 25% — на 10 баллов оценили контраргументы «Мне безразличны другие люди» и «Не считаю, что волонтеры реально решают какие-либо проблемы».

Таким образом:

-

• первокурсники далеко не все вовлечены в волонтерскую деятельность ввиду слабой осведомленности;

-

• некоторые второкурсники считают, что волонтерская деятельность не соответствует их религиозным (или политическим) убеждениям;

-

• среди третьекурсников есть студенты, к которым никто не обращался за помощью или которым некогда заниматься волонтерской деятельностью;

-

• половина же четверокурсников не находит времени для волонтерской деятельности, считая, что она мешает учебе, а четверть — серьезно разочарованы в ее рациональности.

Напрашивается вывод, что усиление социального влияния на жизненный мир студента снижает потенциал добровольной деятельности, то есть вовлеченность студентов в молодежное волонтерское движение.

Благодаря авторизации методики выявлен кризис жизненного мира студента, который выражается в смене ценностных приоритетов волонтерской деятельности на третьем году обучения в вузе [24] [25]. Если второкурсники много времени тратят на добровольный труд в разных направлениях (то есть открыты обществу практически во всех значимых сферах волонтерской деятельности), то студенты третьего курса более избирательны. Они явно предпочитают область образования и науки (50,0% опрошенных третьекурсников отводят этому направлению до 10 ч/м, 28,6% — до 30 ч/м и 21,4% — более 30 ч/м). У старшекурсников снижается интерес к добровольному труду в сферах охраны окружающей среды и социальной работы [24, с. 49–50], но волонтерство в сфере культуры продолжает интересовать студентов, несмотря на кризис жизненного мира, обусловленный, с одной стороны, возрастными факторами, с другой — фактором усиления влияния общества на субъективную сферу культуры индивида.

Очевидно, что, несмотря на доминирующую тенденцию к снижению волонтерской активности студентов старших курсов, их вовлеченность в воспроизводство культуры не снижается.

Интерпретируем полученные результаты в трех обозначенных выше моделях культуры и культурного воспроизводства.

В персоноцентричной модели культуры полученные результаты подтверждают положение о противостоянии жизненного мира индивида социальному влиянию. Кризис жизненного мира студента-волонтера свидетельствует об усилении колонизации социумом пространства личностной культуры, провоцируя ответную реакцию. В результате волонтерская деятельность, понимаемая как обязательства перед обществом, меньше соответствует религиозным или политическим убеждениям обучающихся, усиливается нежелание студентов тратить на нее свободное время, такая жизненная позиция объясняется разочарованием в результативности волонтерской деятельности.

Вполне очевидно, что в сложившейся ситуации наиболее продуктивным каналом воспроизводства культуры является самостоятельное ее освоение и интерпретация индивидом посредством художественного творчества и созидания себя в практиках самосовершенствования. Волонтерское молодежное движение в этой связи не может рассматриваться значительным коллективным субъектом воспроизводства культуры, что в некоторой степени противоречит обнаруженному стабильному интересу волонтеров к культуре, несмотря на кризис жизненного мира.

В социоцентричной модели полученные результаты свидетельствуют о низкой организационно-методической обеспеченности студенческого волонтерского движения в КБР. Полученные результаты высвечивают нерешенные проблемы культурной, молодежной и просветительской политики региона, диктуют необходимость разработок методического обеспечения в этих направлениях региональной политики и повышения квалификации ее организаторов и исполнителей.

Следует отметить, что семья и школа как социальные институты в КБР продолжают формировать социоцентричные (просоциаль-ные) установки жизненного мира. Это отражается, прежде всего, на волонтерской актив- ности студентов младших курсов. Культурную особенность волонтеров КБР, в частности, подчеркивает включение ими в направления волонтерской деятельности такой категории, как «Дом» [26, с. 129]. Ведь «дом», «семья» в регионе традиционно понимается достаточно широко: в нее включаются и самые дальние кровные родственники, в силу матримониальных отношений имеющие иную фамилию, и однофамильцы. Помощь родственникам масштабируется до уровня помощи по линиям этнической и общегражданской принадлежности, что составляет особый культурный код народов Северного Кавказа.

Коренное расширение жизненного мира студента в образовательной среде вуза провоцирует его кризис и ответную реакцию переориентации молодежи на персоноцентричные ценностные установки, которые в большей степени соответствуют религиозным и политическим убеждениям, среди которых ценность семьи представляет собой важнейший элемент этнокультурной региональной идентичности. Вполне логично предположить, что слабая отраженность в приоритетах волонтерской деятельности ценности семьи провоцирует неудовлетворенность и разочарование молодежи КБР в ценностях волонтерского движения в целом.

Очевидна необходимость корректировки региональной политики в отношении молодежного волонтерского движения и дополнительных исследований в этой области для модернизации методического обеспечения, что не исключает потенциал воспроизводства культуры по каналу самостоятельного ее освоения и интерпретации индивидом посредством художественного творчества и самосозидания.

С позиций бицентричной модели получены свидетельства текущего тренда процесса символизации успеха (персоноцентризм). На примере популярных кинофильмов Г. В. Бакуменко зафиксировал падение потребления персоноцентричных символов успеха с 1980 г. по 2016 г., а затем рост их популярности. По его мысли, риск представляют не сами направления доминирующих тенденций, а их затяжной характер. К определенному сроку можно ожидать рост потребления социоцен- тричных символов успеха: тогда коренным образом изменятся и мотивирующие факторы участия/неучастия в волонтерской деятельности молодежи.

Вполне очевидно, что пока персоноцентричные (индивидуальные) практики достижения успеха будут оставаться эффективнее коллективных коллабораций, доминирующий тренд социокультурного процесса символизации успеха даже при помощи самых современных методических разработок преодолеть будет затруднительно. Но это не означает, что разработка последних не имеет смысла. Напротив, критическая масса форм коллективных коллабораций с целью достижения социального и личностного успеха индивида к определенному сроку должна перевесить эффективность персоноцентричных (индивидуальных) стратегий. Что и обусловит смену парадигмы социокультурного развития в целом.

Выводы и обсуждение. Напрашивается вывод, что три рассмотренные модели культуры одновременно воспроизводятся посредством влияния на формирование жизненного мира индивида и реализуются в различных стратегиях социального поведения. Потенциал молодежного волонтерского движения, поскольку подразумевает коллективные коллаборации, непосредственно зависит от доминирования в пространстве смыслов и ценностей жизненного мира индивида просоциальных (социоцентричных) ценностных установок. Эта зависимость стимулирует интерес волонтеров к участию в воспроизводстве культуры, который, в свою очередь, может реализовываться в зависимости от характера жизненного мира:

-

— в модернизации сложившихся механизмов, смыслов и ценностей культуры в случае доминирования персоноцентризма;

-

— в трансляции сложившихся механизмов, смыслов и ценностей культуры в случае доминирования социоцентризма;

-

— в выборочной модернизации отдельных механизмов, смыслов и ценностей культуры при сохранении и трансляции других в случае выработки бицентричной модели личностной культуры индивида (жизненного мира).

Жизненный мир студента-волонтера, таким образом, в механизмах воспроизводства культуры играет значительную роль, поскольку предопределяет характер перспективных тенденций социокультурного развития.

Необходимо отметить, что отдельные исследования механизмов воспроизводства современной культуры подтверждают разнообразие транслируемых в пространство жизненного мира индивида ценностных установок, которые, в свою очередь, не хаотично накапливаются, а структурируются в определенной закономерности.

Так, европейские психологи Энтони Лайонс и Ёсихиса Касима отмечают зависимость масштабирования культурных стереотипов «историй» в социальной коммуникации от соответствия «историй» индивидуальным стереотипам и массовости индивидуальных стереотипов [31]. Получается, что информация, не соответствующая установкам жизненного мира индивида, индивидом не распространяется: то есть индивид не участвует в воспроизводстве чуждой ему культуры или интерпретирует (модернизирует) инородный элемент исключительно со своих позиций, расширяя пространство исключительно собственного жизненного мира (персоноцентризм).

Учитывая отмеченную Э. Лайонс и Ё. Касима тенденцию к самоограничению персоноцентричного жизненного мира, нельзя не отметить в «позднесовременном обществе» формирование феномена «ведущих эмоциональных норм, или “эмоциональных императивов”» [21]. В частности, обобщая опыт западной социологии, психологии и антропологии, О. А. Симонова выделяет ряд доминирующих в современной культуре норм эмоционального поведения индивида, позволяющих охарактеризовать его жизненный мир и наблюдать тенденцию культивирования «эмоций, которые направлены на индивидуальные переживания, а не на коллективный опыт» [21, с. 38]. Замкнутость персоноцентричного жизненного мира индивида исключительно на собственном опыте серьезно ограничивает его способность к воспроизводству и модернизации (интерпретации) культуры, к наследованию богатства и разнообразия культуры. Эта позиция прямо вытекает из персоноцентричной теоретической модели культуры.

С другой стороны, глобальное распространение определенного рода эмоциональных императивов с позиции социоцентричной модели характеризует усиление идеологии отдельных социальных институтов в контексте снижения других. И здесь, опять же, следует подчеркнуть резкое снижение ценности семьи, ведущее к снижению ценности культуры локальных сообществ и их общенациональных коллабораций.

К примеру, китайские исследователи практик сохранения и продвижения нематериального культурного наследия Юцзе Чжу и Джунмин Лю акцентируют внимание на конфликте «прав на наследие» в условиях коммерциализации фестивального движения, исходя из принципа неотчуждаемости права местных сообществ на собственную культуру, которая, по их мысли, является результатом безвозмездного труда многих поколений на протяжении длительного исторического времени [38]. Действительно, наследие, создававшееся и сохранявшееся длительное время исключительно силами местных сообществ в условиях коммодификации, обретает коммерческую стоимость для крупных предприятий туристической и event-индустрии. Подмена ценности наследия стоимостью порою приводит не к его сохранению, а напротив, к исключению его из волонтерских практик и, как следствие, к противоположному экономическому эффекту — к многократному удорожанию практик сохранения. Отсюда и постановка правового вопроса: имеют ли право на финансовые или политические дивиденды от нематериального культурного наследия государственные организации и коммерческие предприятия, если их политика в отношении наследия ведет к снижению его культурной ценности в локальных сообществах, подрывая экономику символического капитала этих сообществ?

Таким образом, жизненный мир студента-волонтера в механизмах воспроизводства культуры играет если не ведущую (с позиций отдельных подходов), то весьма значительную роль. Изученный нами сегмент молодежного волонтерского движения (жизненный мир студента-волонтера) позволяет эксплицировать общий вывод на все молодежное движение. Усиление персоноцентричных ценностей в формировании жизненного мира индивида ведет к снижению роли волонтерского движения в механизмах культурного воспроизводства, в то время как противоположная тенденция (социоцентризм) — усиливает его роль.

Одновременно хотелось бы отметить необходимость дальнейшего изучения роли волонтерского движения в воспроизводстве культуры, поскольку отдельные наблюдения позволяют предполагать, что вне добровольного безвозмездного (волонтерского) труда созидание культурных ценностей и наделение их глубоким социально-значимым смыслом невозможно. Соответственно, дальнейшие исследования могут либо подтвердить этот особый статус жизненного мира волонтера в механизмах воспроизводства культуры, либо опровергнуть.

Fatimat V. TSRAYEVA

Список литературы Жизненный мир студента-волонтера в механизмах воспроизводства культуры

- Бакуменко Г. В. Междисциплинарный потенциал культурологической атрибуции // Культурология в теориях и практиках: к 30-летию кафедры культурологии МПГУ (г. Москва, МПГУ, 25–26 ноября 2021 г.). М.: МПГУ, 2022. С. 50–61.

- Бакуменко Г. В. Персоноцентризм и социоцентризм как маркеры символизации успеха в художественной реальности фильмов кинопроката США // Культура и искусство. 2019. № 4. С. 1–8.

- Бакуменко Г. В. Ценностная динамика символов успеха: на материале статистики кинопроката. М.: Сам Полиграфист, 2021.

- Василюк Ф. Е. Жизненный мир и кризис: типологический анализ критических ситуаций // Журнал практической психологии и психоанализа. 1995. Т. 16. № 3. С. 90–101.

- Василюк Ф. Е. Психология переживания. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.

- Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991.

- Горлова Н. И. Исторические аспекты развития культурного волонтерства в России // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2016. № 3 (39). С. 101–108.

- Горлова Н. И. Страницы истории волонтерства в сфере сохранения материального культурного наследия в советской России: по материалам Государственного архива Российской Федерации // Вестник архивиста. 2021. № 1. С. 193–204. DOI: 10.28995/2073-0101-2021-1-193-204

- Ивлиев Г. П. Сохранение и воспроизводство ресурсов культуры в ХХI веке // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. 2011. №1 (9). С. 21–23.

- Карпухин О. И., Комиссаров С. Н. Язык в структуре воспроизводства культуры // Социально-гуманитарные знания. 2022. №6. С. 11–18.

- Константинов Ю., Рыжкова И. В. «Пустое пространство» и «Заполненное место»: гендерная асимметрия как проявление «Народного бинаризма» в оленеводческой части кольского полуострова // Антропологический форум. 2019. № 40. С. 87–114.

- Копцева Н. П., Березюк С. В., Хребтов М. Я. Этнопедагогические практики сохранения и воспроизводства традиционной культуры коренных малочисленных народов севера и Сибири (на примере Красноярского края) // Перспективы науки и образования. 2021. №2 (50). С. 293–310.

- Кузнецова А. А., Соловьева Н. А. Динамика психологических характеристик личности студента в процессе профессионально-ориентированной волонтерской деятельности // Образование и наука. 2018. № 7. С. 128–146. DOI: 10.17853/1994-5639-2018-7-128-146

- Леонтьев Д. А. Методика предельных смыслов (МПС): Методическое руководство. М.: Смысл, 1999.

- Нежина Т. Г., Петухова К. А., Чечеткина Н. И., Миндарова И. С. Мотивация участия молодежи в волонтерском движении // Вопросы государственного и муниципального управления. 2014. № 3. С. 49–71.

- Олешкова А. М. Интернет-мем как способ воспроизводства культуры // Общество: философия, история, культура. 2017. № 8. С. 164–166.

- Певная М. В., Кузьминчук А. А. Динамика студенческого волонтерства в Свердловской области // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2016. № 4. С. 135–148.

- Примеров Н. А. Роль конкурсов и фестивалей в воспроизводстве народной музыкальной культуры // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2012. №21. С. 74–85.

- Руководство по некоммерческим организациям в Системе национальных счетов / Статистический отдел Департамента по экономическим и социальным вопросам. Нью-Йорк: ООН, 2006.

- Семенова О. А. Особенности волонтерской деятельности в медицинском университете // Международный научно-исследовательский журнал. 2019. № 9–2 (87). С. 24–27. DOI: 10.23670/IRJ.2019.87.9.030

- Симонова О. А. Эмоциональные императивы позднесовременного общества и их социальные последствия // Социологический журнал. 2021. Том 27. № 2. С. 25-45. DOI: https://doi.org/10.19181/socjour.2021.27.2.8084

- Стёпин В. С. Культура // Всемирная энциклопедия: Философия. М.: АСТ ; Минск: Харвест, Совре-менный литератор, 2001. С. 524–526.

- Флиер А. Я. Системообразующие свойства культуры // Культура культуры. 2022. № 2. С. 1 [Электронный ресурс]. URL: http://cult-cult.ru/system-forming-properties-of-culture/ (дата обращения 07.01.2023).

- Цраева Ф. В. Диагностика культуры студента-волонтера // Общество: социология, психология, педагогика. 2022. № 9 (101). С. 46–52.

- Цраева Ф. В., Кондратьева Л. Н. Проблема кризиса жизненного мира студента-волонтера [Электронный ресурс] // Культура и время перемен. 2022. № 1(36). URL: http://timekguki.esrae.ru/52-728 (дата обращения: 03.12.2022).

- Цраева Ф. В., Рахаев А. И. Приоритеты студента-волонтера в культуре региона: на примере опроса студентов Кабардино-Балкарии // Культурная жизнь Юга России. 2021. № 2 (81). С. 125–143.

- Шошина С. И. Воспроизводство культуры в сфере клубной деятельности // Культурологический журнал. 2020. № 3 (41). С. 2 [Электронный ресурс]. URL: https://readera.org/vosproizvodstvo-kultury-v-sfere-klubnoj-dejatelnosti-170173696 (дата обращения 07.01.2023).

- Burgess C., Bishop M., Lowe K. Decolonising Indigenous Education: The Case for Cultural Mentoring in Supporting Indigenous Knowledge Reproduction // Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education. 2022. Vol. 43, Is. 1. P. 1–14.

- Gaskin K., Smith J. D. A new civic Europe? London: The Volunteer Centre, 1997. XI.

- Holmes K. A Continuum of University Student Volunteer Programme Models / K. Holmes, M. Paull, D. Haski-Leventhal [and etc.] // Journal of Higher Education Policy and Management. 2021. Vol. 43, Is. 3. P. 281–297. DOI: 10.1080/1360080X.2020.1804658.

- Lyons A., Kashima Y. The Reproduction of Culture: Communication Processes Tend to Maintain Cultural Stereotypes // Social Cognition. 2001. Vol. 19, Is. 3. P. 372–394.

- Russi A. E. Impact of an Education-Centered Medical Home on Quality at a Student-Volunteer Free Clinic / A. E. Russi, S. Bhaumik, J. J. Herzog [and etc.] // Medical Education Online. 2018. Vol. 23, Is. 1. Article 1505401. DOI: 10.1080/10872981.2018.1505401

- Salamon L. M., Anheier H. K. The Emerging Nonprofit Sector: An Overview (Johns Hopkins Non-Profit Sector Series; 1). Manchester: Manchester University Press, 1996.

- Semnisky A., Johnson D. Transgenerational Media Industries: Adults, Children, and the Reproduction of Culture // J Youth Adolescence. 2021. Is. 50. P. 205–207. DOI: 10.1007/s10964-020-01351-6

- Smith J. D. Volunteering Impact Assessment Toolkit: A Practical Guide for Assessing the Difference that Volunteering Nakes / J. D. Smith, A. Ellis, K. Gaskin [and etc.]. London: NCVO, 2015. 60 p.

- Sut J. The Political Economy of Culture // Cultural Politics in Contemporary America. Routledge, 2022. 65–81.

- Yongxiang X., He J. Re-Examining Cultural Reproduction Theory: Cultural Capital and Adolescent Academic Achievement in China // Asia Pacific Education Review. 2023. P. 1–15.

- Zhu Y., Liu J. Cultural Reproduction: ethnic Festivals as Intangible cultural Heritage in China // Loisir et Société. 2021. Vol. 44, Is. 3. P. 415–428. DOI: 10.1080/07053436.2021.1999090