Жуки-жужелицы (Сoleoptera, Сarabidae) Мухинских болот (Западное Забайкалье)

Автор: Хобракова Л.Ц.

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Байкальский регион, Россия

Статья в выпуске: 1 (2), 2017 года.

Бесплатный доступ

Впервые приводится видовой состав жужелиц Мухинских болот (33 вида жужелиц из 11 родов). Фауна жужелиц Мухинских болот типична для болотных экосистем межгорных котловин Прибайкалья и Забайкалья. Исследования показали, что осушение Мухинских болот привело к увеличению лугово-степных и галофитных территорий и связанным с ними изменениям в структуре комплексов беспозвоночных. В таксономической структуре доминантов Мухинских болот отсутствуют представители родов Agonum и Elaphrus, свойственные болотам Прибайкалья и Забайкалья. В экологической структуре сообществ жужелиц Мухинских болот преобладают лугово-степные, степные и галофитные виды, отмечены нехарактерные виды из родов Curtonotus, Harpalus, Corsyra, что свидетельствует о большем развитии лугово-степных экосистем. Различный режим увлажнения северного и южного берегов влияют на видовой состав жужелиц и структуру доминирования сообществ. Лугово-болотные и болотные виды доминируют только в узкой полосе увлажненных северных прибрежий Мухинских болот (Chlaenius tristis reticulatus, Pterostichus planipennis, Carabus maeander, Agonum impressum, Poecilus versicolor, Chlaenius stschukini). На южном побережье с меньшим увлажнением широко распространены луговые экосистемы, в которых преобладают лугово-степные, луговые и лугово-болотные виды (Carabus granulatus duarius, Pterostichus planipennis, Poecilus versicolor). Анализ жизненных форм выявил преобладание жужелиц, обитающих в подстилке и почве (Poecilus, Pterostichus, Agonum), а также жужелиц, связанных с растениями, чаще всего со злаками (Curtonotus, Harpalus), что свидетельствует о наличии развитой подстилки на почве в экосистемах с травянистой растительностью. Выявлены адаптации к обитанию жужелиц на Мухинских болотах: у большинства жужелиц идет смещение активности имаго на середину лета, что связано с региональными природно-климатическими особенностями. Очевидно, что к этому времени достаточно прогревается почва и оттаивает многолетняя мерзлота, приходят первые осадки и поднимаются грунтовые воды, которые уменьшают концентрацию солей на поверхности почвы. Поэтому у крупных видов жужелиц, менее уязвимых, жизненный цикл одногодичный с зимующими молодыми жуками (C. granulatus duarius, C. maeander), у мелких жуков большая часть жизненного цикла проходит в личиночной стадии - одногодичный с зимующими личинками (Pt. planipennis) и двухгодичный с зимующими жуками и личинками (Ch. tristis).

Жуки-жужелицы, сообщества, жизненные циклы, сезонная активность, иволгинская котловина, западное забайкалье

Короткий адрес: https://sciup.org/148317103

IDR: 148317103 | УДК: 595.762.12+574.472 | DOI: 10.18101/2542-0623-2017-1-43-53

Текст научной статьи Жуки-жужелицы (Сoleoptera, Сarabidae) Мухинских болот (Западное Забайкалье)

Урочище Мухинские болота расположено в Иволгинской котловине в Западном Забайкалье. Мухинские болота образовались на месте спущенного в голоцене озера (Базаров, 1986). Здесь сосредоточены основные массивы болотистых лугов (Бурдуковская, Аненхонов, 2009). В настоящее время болото сильно уменьшилось в размерах и отмечаются тенденции ее деградации. Еще А. Б. Иметхенов (1991) писал, что в результате осушения Мухинских болот было получено несколько сотен гектаров заброшенных земель с засоленной почвой.

Экосистемное значение болот велико, они участвуют в образовании истоков рек, препятствуют развитию парникового эффекта, уменьшению содержания углекислого газа в атмосфере и являются естественными фильтрами воды. Поэтому практика осушения болот в некоторых случаях может быть разрушительна для среды обитания. Несколько десятилетий осушений, рубки леса, пожаров в предгорьях Хамар-Дабана и перевыпаса скота в Иволгинской котловине, а также климатические изменения, особенно засушливые периоды последних лет, усугубили положение Мухинских болот и привели к необратимым процессам аридизации и засоления.

В составе комплексных исследований экосистем Мухинских болот был изучен растительный покров, охарактеризованы почвы и выявлен зоологический комплекс на северном и южном побережье (Убугунова, Рупышев, Хобра-кова и др., 2011; Балданов, 2013). В данной работе подробно рассматриваются жуки жужелицы (Coleoptera, Carabidae) — одна из самых многочисленных и разнообразных групп среди жесткокрылых насекомых Мухинских болот. Многие из них являются экологическими индикаторами среды обитания. Нами выявлен видовой состав и экологическая структура сообществ жужелиц, их сезонная активность и жизненные циклы массовых видов.

Материал и методика

Стационарные исследования проведены в Иволгинской котловине в урочище Мухинские болота на северном и южном побережье. На северном побережье, на приозерных (приболотных) понижениях распространены разнотравно-ползунково-осоковые солонцеватые луга на аллювиальной перегнойно-квазиглеевой засоленной почве (ТНИ8). Южное побережье Мухинских болот менее увлажнено. В этой части болот произрастают короткоостноячменные луга на аллювиальной темногумусовой квазиглеевой криотурбированной окисленно-глеевой темноязыковатой засоленной почве (Муха015).

Насекомые собраны почвенными ловушками, которые выставлялись по 20 штук в линию через 5 м. В качестве фиксатора использовали 4%-й раствор формалина. Материал выбирался каждые 10 дней в течение всего вегетационного сезона, начиная с 30 мая по 30 сентября 2009 г. Исследованы видовой состав, структура сообществ жужелиц, сезонная динамика активности и жизненные циклы массовых видов. Характеристика трофических и ярусных групп жужелиц дана по системе И. Х. Шаровой (Шарова, 1981). Для характеристики демографической структуры популяций жужелиц у всех отловленных жуков самок и самцов определяли генеративное состояние имаго по методике Валлина (Wallin, 1987). По степени развития гонад Г. Валлин выделил 4 возраста имаго — ювенильный (t), имматурный (i), генеративный (m), постгенеративный (s).

Результаты исследования

Фауна жужелиц Мухинских болот включает 33 вида жужелиц из 11 родов, общей численностью за сезон 1241 особей (табл. 1). В таксономической структуре доминируют жужелицы 4 родов: Carabus (361 экз. — 29 %), Pterostichus (318 экз. — 26 %), Chlaenius (297 экз. — 24 %), Poecilus (131 экз. — 11 %). Ядро фауны жужелиц Мухинских болот составляют болотные и лугово-болотные виды: Ch. tristis reticulatus, Ch. stschukini, Ch. alutaceus , C. maeander, C. granulatus, Blethisa multipunctata, Elaphrus cupreus, Pt. planipennis, A. impressum, A. sexpunctatum, A. viduum.

Сравнительный анализ видового состава жужелиц Мухинских болот показал, что на северном и южном побережьях видовое разнообразие примерно одинаковое и составляет 23-24 вида. Видовой состав жужелиц различается при различном режиме увлажнения побережий. Северный берег характеризуется заболоченными и увлажненными участками, в структуре доминантов преобладают болотные и лугово-болотные виды Ch. tristis reticulatus (31%), Pt. planipennis (25%), C. maeander (13%), субдоминантов — A. impressum (6,7%), P. versicolor (5,6%), Ch. stschukini (3,9%). Южный берег увлажнен меньше, здесь расположены сенокосные луговые участки. В этих условиях доминанты представлены лугово-болотными и луговыми видами C. granulatus duarius (50,1%), Pt. planipennis (17,7%), P. versicolor (13,2%), субдоминанты отсутствуют.

Помимо постоянных обитателей Мухинских болот отмечены виды из соседних степных биотопов, которые не характерны для заболоченных ландшафтов. На северном берегу отмечены лугово-степные и степные виды Cylindera obliquefasciata, P. fortipes , P. major , Curtonotus dauricus , Curt. giganteus , Harpalus affinis , H. amputatus obtusus , H. distinguendus , Ch. alutaceus . Среди видов, отмеченных только на южном берегу, зарегистрированы луговостепные и степные Pt. niger , Pt. haptoderoides , Pt. discrepans , A. sexpunctatum , A. viduum , Curt. dux , H. lumbaris , H. pallidipennis , H. vittatus , Corsyra fusula .

Среди жужелиц Мухинских болот по типу питания зоофаги преобладают над миксофитофагами (в два раза). В целом выделено 6 ярусных групп — эпи-геобионты летающие ( Cylindera ), эпигеобионты ходящие ( Carabus , Blethisa , Elaphrus ), стратобионты поверхностно-подстилочные ( Chlaenius ), стратобион-ты подстилочно-почвенные ( Poecilus , Pterostichus , Agonum ), стратобионты подстилочно-трещинные ( Corsyra ), миксофитофаги гарпалоидные ( Curtonotus , Harpalus ). Среди зоофагов преобладают стратобионты подстилочнопочвенные, а миксофитофаги все являются геохортобионтами гарпалоидными. Эти же ярусные группы жужелиц доминируют на Мухинских болотах, что свидетельствует о наличии развитой подстилки на почве в экосистемах с травянистой растительностью.

Жужелицы Мухинских болот разделились на 5 биотопических групп, среди которых преобладают степные (13 видов), остальные группы представлены по 4–5 видов — лугово-степные, луговые, лугово-болотные и болотные. В целом преобладают лугово-степные и степные виды, что свидетельствует о большем развитии луговых экосистем, а болотные виды распространены в узкой полосе прибрежий Мухинских болот.

Таблица 1 Биотопическое распределение жужелиц Мухинских болот

|

sexpunctatum (Linnaeus, 1758) |

пч. |

||||||

|

18 |

Agonum ( Olisares ) viduum (Panzer, 1797) |

З |

с.п.-пч. |

ЛГ |

- |

7 (1,6%) |

7 |

|

19 |

Curtonotus (s. str.) dauricus (Motschulsky, 1844) |

M |

г.х. г. |

ЛГ-СТ |

22 (2,6%) |

- |

22 |

|

20 |

Curtonotus (s. str.) dux Tschitscherin, 1894 |

M |

г.х. г. |

СТ |

- |

1 (0,2%) |

1 |

|

21 |

Curtonotus (s. str.) gigan-teus (Motschulsky, 1845) |

M |

г.х. г. |

СТ |

1 (0,1%) |

- |

1 |

|

22 |

Harpalus (s. str.) affinis (Schrank, 1781) |

М |

г.х. г |

СТ |

8 (0,9%) |

- |

8 |

|

23 |

Harpalus (s. str.) brevicor-nis Germar, 1824 |

M |

г.х. г. |

СТ |

1 (0,1%) |

2 (0,4%) |

3 |

|

24 |

Harpalus ( Pseudoophonus ) calceatus (Duftschmid, 1812) |

M |

г.х. г. |

СТ |

2 (0,2%) |

3 (0,7%) |

5 |

|

25 |

Harpalus (s. str.) amputatus obtusus Gebler, 1833 |

M |

г.х. г. |

СТ |

1 (0,1%) |

- |

1 |

|

26 |

Harpalus (s. str.) lumbaris (Mannerheim, 1825) |

M |

г.х. г. |

СТ |

- |

1 (0,2%) |

1 |

|

27 |

Harpalus (s. str.) pallidipennis A. Morawitz, 1862 |

M |

г.х. г. |

СТ |

- |

1 (0,2%) |

1 |

|

28 |

Harpalus (s. str.) vittatus vittatus Gebler, 1833 |

M |

г.х. г. |

СТ |

- |

1 (0,2%) |

1 |

|

29 |

Harpalus (s. str.) distin-guendus distinguendus (Duftschmid, 1812) |

M |

г.х. г. |

ЛГ |

1 (0,1%) |

- |

1 |

|

30 |

Chlaenius ( Chlaeniellus ) tristis reticulatus Motschulsky, 1844 |

З |

сп.п. |

БЛ |

252 (30,8%) |

3 (0,7%) |

255 |

|

31 |

Chlaenius ( Chlaeniellus ) stschukini Ménétriés, 1837 |

З |

сп.п. |

БЛ |

32 (3,9%) |

7 (1,6%) |

39 |

|

32 |

Chlaenius ( Agostenus ) alutaceus Gebler, 1829 |

З |

сп.п. |

БЛ |

3 (0,3%) |

- |

3 |

|

33 |

Corsyra fusula (Steven in Dejean, 1825) |

З |

с.п.-т. |

СТ |

- |

1 (0,2%) |

1 |

|

Общее количество |

818 |

423 |

1241 |

Примечания . Трофические и ярусные группы : З — зоофаги (э. л. — эпигеобионты летающие, э. х. — эпигеобионты ходящие, с. п.-п. — стратобионты поверхностноподстилочные, с. п.-пч. — стратобионты подстилочно-почвенные, с. п.-т. — стратобионты подстилочно-трещинные); М — миксофитофаги (г. х. г. — геохортобионты гарпалоидные).

Биотопические группы : СТ — степные, ЛГ-СТ — лугово-степные, ЛГ — луговые, ЛГ-БЛ — лугово-болотные, БЛ — болотные.

Сезонная динамика активности и жизненные циклы жужелиц на Мухинских болотах

Изучена сезонная динамика активности и расшифрованы жизненные циклы 4 массовых видов жужелиц C. granulatus duarius, C. maeander, Pt. planipennis, Chl. tristis reticulatus на Мухинских болотах. Для расшифровки жизненных циклов жужелиц использованы данные по длительности сезонной динамики активности, пикам размножения по самкам, зимующим стадиям.

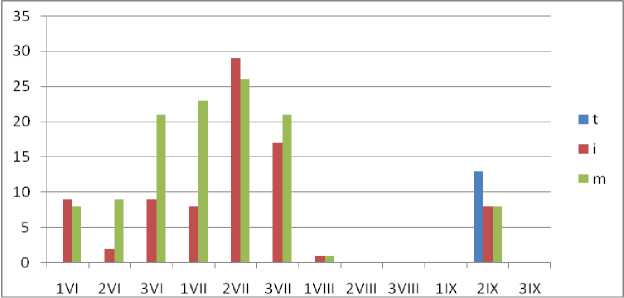

C. granulatus duarius Fischer von Waldheim, 1844, один из массовых видов на южном берегу Мухинских болот (рис. 1). В половой структуре соотношение самцов и самок почти одиноковое (98 ♂, 114 ♀). С. granulatus duarius проявляет свою активность с первой декады июня по вторую декаду сентября (10 декад).

Рис. 1. Сезонная динамика активности С. granulatus duarius на южном берегу Мухинских болот

Перезимовавшие имматурные жуки в начале лета достигают генеративного возраста и приступают к размножению (рис. 1). Период яйцекладки начинается с первой декады июня по третью декаду июля, наибольшего пика размножения самок приходится на вторую декаду июля. За весь сезон самки продуцируют 142 яйца. В среднем одна самка продуцирует ~1,2 яйца, максимальное количество составляет 6 яиц на одну самку. Развитие личинок и окукливание длится с середины августа до середины сентября. Во второй декаде сентября появляются первые ювенильные особи, что свидетельствует о появлении нового поколения жуков, которые затем уходят на зимовку. Жизненный цикл этого вида реализуется как одногодичный среднелетний с зимующими имматурными и генеративными жуками.

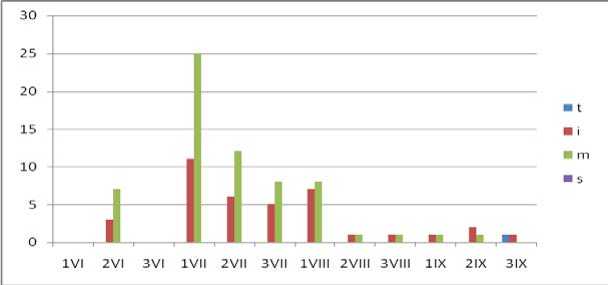

C. maeander Fischer von Waldheim, 1820, наиболее многочислен на северном берегу Мухинских болот (рис. 2). В половой структуре отмечено равное соотношение самцов и самок (52 ♂, 51 ♀). Сезонная активность имаго отмечается со второй декады июня и длится до третьей декады сентября (11 декад). Перезимовавшиеся молодые жуки в начале лета переходят в генеративное состояние и приступают к размножению. Пик размножения приходится на первую декаду июля. За сезон яйцепродукция составляет всего 42 яйца, в среднем на одну самку приходится ~2,1 яйца, максимальное 48

количество на одну самку зафиксировано 9 яиц. В течение августа — сентября происходит преимагинальное развитие вида (развитие личинок), т. к. в конце сентября отмечены жуки ювенильного возраста, что свидетельствует о зимовке молодого неполовозрелого поколения. Жизненный цикл одногодичный среднелетний с зимующими жуками имматурного возраста.

Рис. 2. Сезонная динамика активности С. maeander на северном берегу Мухинских болот

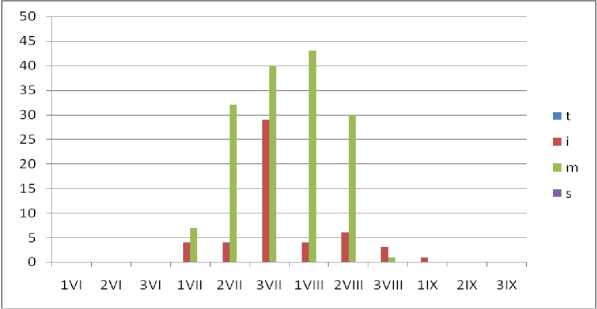

Pt. planipennis R. F. Sahlberg, 1844, проявляют свою активность с первой декады июля по первую декаду сентября (рис. 3). Численность Pt. planipennis была максимальной на северном побережье Мухинских болот (203 особи за сезон). В половой структуре в количественном отношении доминировали самцы почти в 2,5 раза (147 ♂, 56 ♀). В начале лета ювенильные жуки, появившиеся из перезимовавших личинок, достигают имматурного возраста в первой декаде июля. Вскоре одновременно самцы и самки достигают генеративного состояния и приступают к размножению, которое длится 4 декады, начиная с первой декады июля по вторую декаду августа с максимальным пиком размножения в первой декаде августа.

Рис. 3. Сезонная динамика активности Pt. planipennis на северном берегу Мухинских болот

Средняя яйцепродуктивность составляет ~6 яиц на одну самку, максимальная — 22 яйца на одну самку, за весь сезон — 246 яиц. Жизненный цикл вида реализуется как одногодичный среднелетний с зимующими личинками.

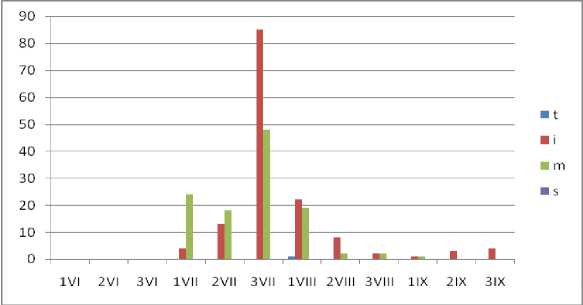

Ch. tristis reticulatus Motschulsky, 1844, наиболее массовый на северном берегу Мухинских болот (рис. 4). В половой структуре преобладают самки — в 1,8 раза (91 ♂, 161 ♀). Сезонная активность имаго начинается с первой декады июля и длится до третьей декады сентября (9 декад). В начале сезона отмечены имаго и личинки. Перезимовавшие имматурные жуки в начале сезона достигают генеративного возраста. Период размножения длится 4 декады с максимумом размножения в третьей декаде июля. За сезон яйцепродукция составляет 302 яйца, в среднем на одну самку приходится ~4,4 яйца, максимальное количество на одну самку зафиксировано 20 яиц. Преимагинальное развитие вида проходит в течение августа — сентября, и на зимовку уходят молодые жуки имматурного возраста. В первой половине лета развиваются перезимовавшие личинки и окукливаются. В первой декаде августа уже отмечаются ювельные особи, которые достигают иматурного возраста и уходят на зимовку. Жизненный цикл вида двухгодичный со среднелетней активностью с зимующими личинками и молодыми неполовозрелыми жуками.

Рис. 4. Сезонная динамика активности Ch. tristis reticulatus на северном берегу Мухинских болот

Список литературы Жуки-жужелицы (Сoleoptera, Сarabidae) Мухинских болот (Западное Забайкалье)

- Wallin H. Distribution, movement and reproduction of Carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) inhabiting cereal fields // Plant protection reports and dissertation of the Swedish Univ. for Agric. Sci. Uppsala. 1987. Vol. 15. P. 3-19

- Балданов Б.Ц. Разнообразие почв бассейна реки Иволга, их морфогенетические характеристики и рациональное использование: автореф. дис.... канд. биол. наук. Улан-Удэ, 2013. 22 с

- Берлов О.Э., Берлов Э.Я. Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) болот Южного Прибайкалья // Вестник Иркутской государственной сельскохозяйственной академии. 1997. Т. 3. С. 46-48

- Бурдуковская Г.В., Аненхонов О.А. Флора бассейна реки Иволги и ее антропогенные изменения (Западное Забайкалье). Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2009. 267с

- Дубешко Л.Н. Жесткокрылые в биоценозах дельты реки Селенги // Жесткокрылые Сибири. Иркутск, 1984. С. 46-63

- Иметхенов А.Б. Памятники природы Байкала. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. 159 с

- Экосистемы Мухинского низинного лугово-болотного урочища (Иволгинская котловина) / В.И. Убугунова [и др.] // Вестник БГСХА. 2011. № 1(22). С. 51-59

- Хобракова Л.Ц. Сообщества жужелиц (Coleoptera, Carabidae) лесостепи на юге Витимского плоскогорья // Энтомол. обозр. 2008. Т. 87. Вып. 2. С. 313-324

- Хобракова Л.Ц., Шиленков В.Г., Дудко Р.Ю. Жуки-жужелицы (Coleoptera, Carabidae) Бурятии. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2014. 380 с

- Шарова И.Х. Жизненные формы жужелиц (Coleoptera, Carabidae). М.: Наука, 1981. 360 с