Зигзаги аграрной политики России: несостоявшаяся аграрная реформа

Автор: Каргин Иван Федорович, Каргин Алексей Юрьевич

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Экономическая политика

Статья в выпуске: 3 (22), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется проект закона Н. Н. Кутлера, учитывающего интересы не только дворянства, но частично и крестьян, в котором предусматривалось частичное отчуждение за выкуп земель полукрепостнических хозяйств с обязательным сохранением культурных хозяйств.

Проект закона кутлера, дворянское землевладение, крестьянское землевладение, принудительное отчуждение, аграрное движение

Короткий адрес: https://sciup.org/14723683

IDR: 14723683 | УДК: 332.2.021

Текст научной статьи Зигзаги аграрной политики России: несостоявшаяся аграрная реформа

К началу ХХ века стратегическим направлением общественной мысли России стало стремление к расширению крестьянского землевладения путем передачи крестьянам большей части площадей, находящихся в руках государства и частных лиц [3]. Такое реформирование аграрной сферы затрагивало экономические интересы правящего класса страны – дворянства, т. е. в аграрной сфере экономические интересы большей части населения страны и элиты оказались противоположными. Крепостное право, непомерные налоги, выкупные платежи, надолго законсервировали средневековые системы земледелия. Возникла паразитическая прослойка помещиков-землевладельцев, которые получили землю и крестьян неэкономическим методом и считали свои поместья местом отдыха и развлечений, что представляло огромную опасность для существующего строя и создало политические, социальные и экологические риски в обществе.

Несоответствие аграрной политики законам природы и требованиям общества привело к затяжному кризису в аграрной сфере, которой ощущается и сегодня [14]. Аграрная политика Западной Европы коренным образом отличалась от российской. В период трехполья (1770–1780 гг.) урожайность зерновых в Западной Европе и в России была одинаковой и составляла око- ло 7 ц/га. В ХIХ в. Западная Европа перешла от зернового трехполья к плодосмену, что привело к увеличению урожайности до 13,0–15,5 ц/га. В 1891–1900 гг. под влиянием минеральных удобрений она достигла 17,4–19,4 ц/га. В России все это время господствовало трехполье и урожайность оставалась на том же уровне. Происходило систематическое снижение энергетического уровня почв и их обеднение [18]. К тому же за 1987–1906 гг. посевная площадь увеличилась на 12 %, а численность населения возросла на 16 %. Это привело к снижению валовых сборов зерна в расчете на душу населения с 30,9 пуда на душу населения в 1893–1896 гг. до 27,5 пуда в 1897–1901 гг. [5; 11; 19]. Неразумные системы земледелия, не отвечающие природным условиям России, экологические риски привели к участившимся засухам конца ХIХ – начала ХХ в. и продовольственному кризису.

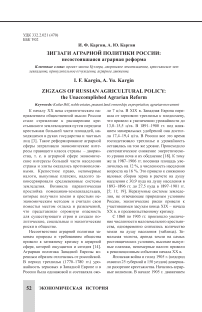

С 1860 по 1905 гг. произошло увеличение численности малоземельного крестьянства, одновременно снизилось количество земли на душу населения (таблица). Земельная теснота, аренда земли на самых ростовщических условиях, высокие выкупные платежи, непомерные налоги привели к революционным событиям начала ХХ в.

Японская война и голод 1905 г. (недород охватил 25 губерний и 150 уездов) довершали разорение крестьянства. Начались аграрные волнения. В начале 1905 г. движением были охвачены 74 уезда, летом движение нарастало, разгоралась непосредственная борьба за землю (захваты, запашки, увозы). С большей силой движение развивалось осенью. Им было охвачено до половины всех уездов России (240), в 119 уездах отмечались разгромы имений. Элита России в лице симбирского дворянства причину этих бесчинств, грабежей и погромов видела в революционной крамоле [10] и не замечала экономические. Но они не исключали возможности уступки части земель крестьянам. «Дворянство любит свои родовые земли, считает их для себя священными, и большинство дворян никогда не продало бы их, мечтая воспитать в детях своих, среди простой, близкой к народу, деревенской жизни, любовь к родине, царю и народу, но в настоящее время, убедившись, что для обеспечения и успокоения сельского населения губернии необходимо уступить часть своих земель, и ставя интересы государства выше своих личных и сословных интересов, оно готово итти широко навстречу воли вашего величества…» [10, с. 26–27].

Правящая элита не сумела создать устойчивую экологическую систему, в которой бы создавалась гармония человека с природными процессами, где для растений и животных имеются соответствующие экологические ниши [4] и снижаются социальные, экономические и экологические риски. Они и стали для России той основой, которая привела к первой русской революции 1905–1907 гг.

Небывалый подъем аграрного движения, охвативший Россию, вызвал панику в правя- щих сферах. Всемогущий генерал Д. Ф. Трепов* говорил графу Витте: «Я сам помещик и буду весьма рад отдать даром половину моей земли, будучи убежден, что только при этом условии я сохраню за собой вторую половину» [6, с. 9]. Адмирал Ф. В. Дубасов** убежденно советовал Витте провести до созыва Государственной думы закон, согласно которому «те земли, которые крестьяне насильно захватили, остались бы за ними… этим крестьян успокоите, помещикам будет лучше, так как в противном случае крестьяне отберут всю землю у частных владельцев» [6, с. 9]. Тогда казалось, что дни царского правительства сочтены.

Главным вызовом начала ХХ в. стала необходимость решительных мер к расширению крестьянского землевладения. Это требование стало предметом усиленного обсуждения в периодической литературе всех направлений и признавалось всеми общественными кругами и партиями. Правительство в лице Витте и находящегося под его началом главноуправляющего землеустройством и земледелием Н. Н. Кутлера*** делает попытку решить эту проблему. По замыслу автора проекта, только путем устранения недостатков надельного землевладения и землепользования и повышения производительности крестьянских земель может быть достигнуто прочное улучшение положения земледельческого населения империи. Для этого предусматривались как покупки помещичьей земли Крестьянским банком в обычном порядке, так и обязательный выкуп.

Обеспеченность крестьян землей [13, с. 52–60]

|

Губерния |

Численность малоземельного населения, на душу мужского пола |

На наличную мужскую душу малоземельного населения, десятин |

||

|

Ревизских душ на 1860 г. |

Наличие на 1905 г. |

Норма 1861 г. |

Фактическое |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Московская |

407 |

504 |

3,3 |

2,6 |

|

Тверская |

575 |

928 |

4,1 |

2,8 |

|

Ярославская |

341 |

472 |

4,1 |

3,0 |

|

Костромская |

410 |

673 |

5,3 |

3,3 |

|

Владимирская |

469 |

716 |

4,0 |

2,9 |

|

Нижегородская |

491 |

752 |

4,0 |

2,6 |

|

Тамбовская |

748 |

1 487 |

3,1 |

2,4 |

|

Тульская |

447 |

768 |

3,0 |

2,3 |

|

Пензенская |

471 |

847 |

3,3 |

2,5 |

|

Калужская |

367 |

654 |

3,5 |

2,2 |

|

Воронежская |

702 |

1 408 |

3,3 |

2,6 |

|

Орловская |

575 |

1 095 |

3,4 |

2,3 |

|

Курская |

677 |

1 253 |

2,9 |

2,1 |

|

Рязанская |

575 |

1 084 |

3,1 |

2,1 |

|

Харьковская |

622 |

1 268 |

3,6 |

2,5 |

|

Полтавская |

741 |

1 231 |

2,8 |

1,9 |

|

Черниговская |

558 |

1 023 |

3,8 |

2,2 |

|

Киевская |

674 |

1 402 |

4,0 |

1,3 |

|

Волынская |

495 |

1 098 |

3,5 |

1,8 |

|

Подольская |

631 |

1 179 |

3,5 |

1,4 |

|

Екатеринославская |

385 |

1 065 |

3,9 |

2,0 |

|

Таврическая |

189 |

639 |

5,8 |

2,4 |

|

Херсонская |

350 |

923 |

4,2 |

2,2 |

|

Бессарабская |

238 |

708 |

6,1 |

2,2 |

|

Казанская |

582 |

953 |

3,6 |

2,7 |

|

Симбирская |

463 |

723 |

3,6 |

2,2 |

|

Самарская |

605 |

1 320 |

5,9 |

3,8 |

|

Саратовская |

598 |

1067 |

4,7 |

2,7 |

|

Астраханская |

55 |

144 |

11,6 |

4,1 |

|

Вятская |

675 |

1 036 |

4,2 |

3,5 |

|

Уфимская |

369 |

813 |

4,8 |

2,3 |

|

Оренбургской |

36 |

60 |

5,5 |

1,9 |

|

Пермской |

755 |

1 267 |

5,7 |

2,8 |

|

Вологодская |

312 |

566 |

6,1 |

3,1 |

|

Новгородская |

382 |

749 |

5,9 |

3,2 |

Окончание таблицы

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Псковская |

281 |

535 |

5,1 |

2,6 |

|

С.-Петербургская |

171 |

211 |

4,4 |

3,5 |

|

Олонецкая |

110 |

170 |

7,0 |

2,8 |

|

Курляндская |

160 |

236 |

3,5 |

2,3 |

|

Лифлядская |

303 |

458 |

4,5 |

2,9 |

|

Эстляндская |

124 |

194 |

5,3 |

3,2 |

|

Виленская |

291 |

661 |

4,5 |

1,9 |

|

Ковенская |

231 |

488 |

4,0 |

2,1 |

|

Гродненская |

293 |

640 |

4,5 |

2,0 |

|

Минская |

430 |

891 |

5,0 |

1,9 |

|

Витебская |

284 |

655 |

4,8 |

2,0 |

|

Могилевская |

305 |

783 |

4,6 |

1,9 |

|

Смоленская |

417 |

738 |

4,1 |

2,4 |

|

Всего |

20 068 |

38 536 |

В первой половине ноября Н. Н. Кутлер представил разработанный на этих основаниях проект Закона «О мерах к расширению и улучшению крестьянского землевладения» [17], который предусматривал:

– содействие правительства к приобретению земли тем крестьянам и лицам других сословий, для которых земледелие составляет основной источник средств к жизни;

– устранение чресполосности крестьянских надельных земель, с прилегающими владениями, общности пользования крестьян с частными владельцами и недостатка в расположении и очертании крестьянских наделов;

– направление операций Крестьянского поземельного банка по содействию покупкам земель у частных владельцев…» [17, с. 27–28].

«Для расширения землевладения крестьян на основании настоящего закона обращаются прежде всего ближайшие к ним земли, из коих в первую очередь казенные и удельные, а также земли различных ведомств, монастырей, городских обществ и иных учреждений, за недостатком же их, земли частных владельцев всех сословий» [17, с. 29].

Приходилось считаться с тем, что «…именно земли, наиболее необходимые малоземельному крестьянскому населению, либо вовсе не поступают в продажу, либо предлагаются по чрезмерно высоким, непосильным дли крестьянства ценам» [13, с. 45]. В качестве цели реформы предусматривалась «…отнюдь не всеобщее дополнительное наделение, а лишь устранение случаев особо резкого малоземелья среди того чисто-земледельческого населения, которое не нашло исхода из своей земельной нужды в неземледельческих заработках или в интенсификации своего хозяйства…» [13, с. 44]. Общая площадь земель и лесов, которые можно использовать на расширение крестьянского землевладения, с присоединением к ней площади подлежащих раз-верстанию чресполосных земель составляет приблизительно 25 млн десятин [16, с. 61].

Предлагаемый проект «…сохраняя, как основной принцип, приобретение земель, необходимых для расширения крестьянского землевладения, через Крестьянский поземельный банк, по свободным соглашениям его с землевладельцами, вводит принудительное отчуждение, как корректив для тех случаев, когда владельцы либо вовсе не пожелали бы продать необходимых для того земель, либо заявили бы в отношении цен слишком несоответственные требования» [13, с. 45–46]. При этом владельческие имения, которые эксплуатируются за собственный счет владельцев и имеющие большее культурное и хозяйственное значение, оставались неприкосновенными. Если же владельческие земли использовались исключительно для сдачи в аренду, то частное землевладение утрачивало культурное значение. Такие земли подлежали принудительному отчуждению.

Основная идея, которую предполагалось использовать для расширения крестьянского землевладения, был принцип удовлетворения крестьян за счет земель, ближайших к их местожительству и надельным угодьям. Он был наиболее понятен для местных деятелей и для самих крестьян и связан с наименьшими экономическими потрясениями и потребует сравнительно меньших затрат со стороны государства [13, с. 46–47]. В проекте закона предусматривалось не только расширение, но и улучшение крестьянского земледелия, в частности, устранение чресполосности крестьянских надельных земель с прилегающими владениями, общности пользования с частными владельцами и недостатков в расположении и внешнем очертании крестьянских наделов.

Проект Н. Н. Кутлера вызвал большой переполох в правительственных сферах и дворянстве, особенно в тех кругах, которым грозило отчуждение. Для последних характерна записка «о недопустимости дополнительного наделения крестьян» [8].

Авторы записки заявляли, что «…прави-тельственная власть не может искать опоры в наиболее неимущих слоях населения, хотя бы уже потому, что эти слои одновременно и наименее нравственно устойчивые, и наименее деятельные. Власть эта должна опираться на наиболее крепких народных элементах, но именно эти элементы в крестьянской среде от предположенной меры во многих местностях не только ничего не выгадают, но даже весьма чувствительно потеряют» [8, с. 68].

«Против правительства восстанет, как один человек, все поместное дворянство, вся земская Россия, восстанет все зажиточное крестьянство, восстанет все торговопромышленное сословие, ибо оно лишится возможности сбывать свои товары внутри страны вследствие неминуемого исчезновения у сельского населения платежных средств. Наконец, восстанет и рабочий класс, – этот ныне наиболее опасный для государственного строя элемент, – а восстанет он как вследствие чувства обиды, что для него ничего не сделано, тогда как крестьянам предоставлена вся земля, так и вследствие лишения его средств к существованию, неизбежного после закрытия большей части фабрик и заводов» [8, с. 69].

Издание этого закона повергнет все население страны в панический страх перед действиями правительства. Решительно каждый с ужасом спросит себя: что же дальше, какой новый переворот готовит для страны окончательно выбитая из колеи нормальной деятельности законодательная власть?» [8, с. 70].

Записка сыграла немаловажную роль в решении проекта Н. Н. Кутлера, судя по тому, что по прочтении ее царь безоговорочно встал на сторону ее автора. «Это умная записка», – выразил он свое отношение к ней.

Авторы записки «О недопустимости дополнительного наделения крестьян» уверенно заявляли, что крестьяне не способны вести культурное земледелие. Они отмечали, что переход к четырехпольному хозяйству у крестьян тормозится не отсутствием выгонов, а множеством других, весьма разнообразных причин. Он прежде всего связан с коренной перерезкой всех состоящих в пользовании членов общества пахотных земель, что на практике встречает непреодолимое затруднение. Затем одного желания перейти к многопольному хозяйству недостаточно: требуется еще умение его вести. «Но этого уменья у нашего крестьянства нет и народиться оно в сколько-нибудь короткий срок не может».

Член III Государственной думы помещик-кадет А. Е. Березовский [1, с. 398] во время аграрных прений (27 октября 1908 г.) отметил, что проект Н. Н. Кутлера гораздо более полезен для владельцев земли. В нем предлагалось в первую очередь подвергнуть отчуждению те земли, которые не эксплуатируются владельцами, которые обрабатываются крестьянским инвентарем и, наконец, которые сдаются в аренду. Результатом планомерной работы, несомненно, было бы удовлетворение истинных нужд населения, связанное с ним успокоение и сохранение культурных хозяйств, которых никогда партия народной свободы разрушать без крайней необходимости не желала».

Судя по докладу С. Ю. Витте [2] царю от 10 января 1906 г., проект Н. Н. Кутлера вызвал большие разногласия в Совете министров. Большинство совета считало необходимым начала добиться успокоения «внешними средствами» (т. е. полицейскими), а затем уже осуществлять земельную реформу, целью которой должно быть не отчуждение частновладельческих земель, а лишь содействие культурному подъему деревни. Другая часть правительства считала, что «представляется по-видимому предпочтительным для помещиков поступиться частью земель, как это было сделано в 1861 году, обеспечив за собою владению остальною частью землею, нежели лишиться всего, может быть, в условиях гораздо более невыгодных».

Царь отрицательно отнесся к проекту Н. Н. Кутлера. Напротив того места, где упоминалось о возможности отчуждения, он написал решительное: «Не одобряю». Для того, видимо, чтобы показать, что вопрос решен им окончательно и бесповоротно, написал еще более категорическое: «Частная собственность должна оставаться неприкосновенной».

Позиция правительства и элиты страны с октября 1905 г. (представление проекта Н. Н. Кутлера) и его обсуждением (январь 1906 г.) менялась кардинально. За этот промежуток времени произошло со- бытие, которое коренным образом изменило отношение правительства к аграрным преобразованиям. В момент наивысшего противостояния правительства и общества, – в октябре 1905 г., под угрозой потерять все был подготовлен и представлен проект о частичном отчуждении частновладельческих земель. Симбирское дворянство в постановлении от 4 декабря 1905 г. отмечало: дворянство «готово понести» такую «жертву», как продажа крестьянам земель, но «не понижая действительной ценности продаваемых имений» [10, с. 27]. После подавления декабрьского восстания 1905 г. в Москве соотношение сил в стране изменилось. Правительство усилило репрессии и сочло необязательным решение аграрного вопроса в пользу большинства населения страны. О необходимости обязательного отчуждения в пользу крестьян или дополнительного надела сначала перестали говорить, потом начали выражать сомнение в целесообразности этой меры и, наконец, идею принудительного отчуждения хотя бы за плату начали признавать преступной, а тех, кто придерживались «такой ереси», – революционерами. «Преступные посягательства крестьян против частной собственности будут решительным образом прекращены, а винновые в этих посягательствах понесут должное возмездие…» [7, с. 102–103]. Элита страны торжественно заявляла, «…что остановить сельские беспорядки иначе, как посредством суровой репрессии, нет возможности». Далее они требовали «…торжественно провозгласить с высоты престола неприкосновенность частной собственности» [9, с. 106]. Авторы записки пытались доказать, что главной причиной сельских беспорядков является революционная пропаганда, а не малоземелье крестьян.

Тульское чрезвычайное губернское собрание от 9 января 1906 г. постановило: «Выразить телеграммой московскому генерал-губернатору генерал-адъютанту Дубасову и войскам, принимавшим участие в подавлении вооруженного восстания в

Москве в декабре прошлого года, глубокую благодарность за энергичное усмирение мятежа…». «…просить правительство о немедленной присылке в губернию войска, преимущественно кавалерийских частей» [15, с. 82].

Колебания в придворных сферах были оставлены, генерал Трепов больше уже не выражал сочувствия идее принудительного отчуждения, а Н. Н. Кутлер вскоре по требованию царя оставил пост главноуправляющего землеустройством.

В феврале 1906 г. правящие круги заботили две мысли: предотвратить вспышку аграрных волнений весной и принять до созыва Государственной думы меры к землеустройству крестьян, в частности, к ограничению общины, в которой усматривали подходящую среду для вспышек крестьянских волнений.

В записке, подготовленной Кривошеиным, о преобразованиях в крестьянском устройстве и об аграрных мероприятиях предлагалось:

«Учредить высочайшим указом правительствующему сенату местные уездные и губернские землеустроительные комиссии с целью обследования хозяйственного быта крестьян в тех местностях, где проявляется с наибольшею силой крестьянское оскудение, – с тем, чтобы порядок действия этих комиссий и круг подлежащих им дел, а равно пределы их власти были в кратчайший срок разработаны главным управлением землеустройства и земледелия и представлены на утверждение высочайшей власти через совет министров» [9, с. 110].

«Поручить главноуправляющему землеустройством и земледелием выработать и представить на законодательное утверждение в установленном порядке проекты узаконений по переселенческому, мелиоративному и кустарному делу с тем, чтобы узаконения эти открывали возможность широкого развития правительственной деятельности в этих областях» [9, с. 110]. Hа подлиннике высочайшие отметки: «Проектируемые и записке мероприятия заслуживают полного одобрения». «В виду неотложности дела теперь же обсудить его в совете министров».

В заключении комиссии, образованной при Главном управлении землеустройства и земледелия, было предложено разработать и внести в Государственную думу по следующим вопросам [7, с. 105]: «а) об улучшении условий крестьянского землевладения и землепользовании и облегчении крестьянам возможности перехода к подворному и хуторскому землепользованию, а также выдела в частную собственность отдельных домохозяев причитающихся на их долю участков надельной земли; б) об ограничении и обязательном по требованию одной из сторон разверстании крестьянских земель и о порядке разрешения возникающих при этом споров; в) о предоставлении Крестьянскому банку права отпускать ссуды под залог надельных земель для внесения доплат к ссудам, выдаваемым из этого банка на общем основании и для уплаты вознаграждения за наделы, оставляемые выходящими из общества домохозяевами; г) о дальнейшем развитии и упорядочении переселенческого дела». Проект о выходе из общины превратился в указ 9 ноября 1906 г.

Так завершилась история с проектом «принудительного отчуждения» (октябрь 1905 – июль 1906 г.) и началась стадия землеустроительного разрешения аграрного вопроса, которая включала: возможность выхода из общины, льготную продажу земледельцам казенных земель и земель купленных Крестьянским банком, сдачи этих земель крестьянам в аренду, предоставление им кредитов, помощь в переселении на казенные земли азиатской части России, содействие разверстанию чересполосности надельных земель с прилегающими владениями, раздел земель общего пользования с частными владельцами. Эта программа получила впоследствии признание как аграрная реформа Столыпина. Аграрная реформа П. Столыпина проводилась в интересах очень узкого круга общества: дворянства и богатейшей части сельского населения. Она еще больше усилила расслоение общества и создала огромную армию безземельных и безработных и недовольных этой политикой, которые в 1917 г. стали союзниками пролетариата и привели государственность России к краху.

Исследование материалов свидетельствует, что в начале ХХ в. впервые в аграрной истории России был разработан проект закона, который учитывал интересы не только дворянства, но частично и крестьян. Проектом Н. Н. Кутлера предусматривалось отчуждение за выкуп земель полукрепостнических хозяйств с обязательным сохранением культурных хозяйств. Частичное отчуждение осуществили помещики прибалтийские, румынские, югославские и другие и тем спасли себя от разгрома в 1907–1919 гг. [6]. Проект Н. Н. Кутлера был, возможно, последней попыткой устранить опасность, грозящей государственности России. Слишком упорное отстаивание личных интересов путем декларирования неприкосновенности частной собственности и свободы рас- поряжения этой собственностью привело к тому, что владельцы лишились всего, притом на самых разорительных для себя и для страны условиях.

Император России и его ближайшее окружение не прислушались к здравомыслящим представителям своего класса. Они мало чему научились на уроках событий 1905–1906 гг. Если они и вынесли что-нибудь из данного им урока, то разве только гибельную для них веру в силу полицейских мер. Царское правительство, императорская семья отвергли обоснованные пути решения аграрной проблемы, тем самым объективно создавали предпосылки для ее радикального решения и краха государственности.

Аграрная политика будет успешной, если она ведется в соответствии с основными законами природы (экологические проблемы, засухи и т. д.); учитывает эволюцию национального хозяйства и ведет развитию производительных сил страны; содействует повышению благосостояния наиболее широких слоев населения страны [3; 12]. Игнорирование этих критериев привели Россию к трагическому финалу.

Список литературы Зигзаги аграрной политики России: несостоявшаяся аграрная реформа

- Березовский А. Е. Стенографические отчеты [Государственной думы] 1908 г. Сессия вторая. Заседания 1-35 (с 15 октября по 20 декабря 1908 г.)/А. Е. Березовский. -СПб.: гос. тип. -1908. -3152 с.

- Всеподданнейший доклад председателя совета министров гр. С. Ю. Витте по аграрному вопросу//Аграрный вопрос в Совете Министров (1906). -М.; Л.: Гос. изд-во, 1924. -С. 70-80.

- Грузнов П. Д. Аграрная политика Российского государства/П. Д. Грузнов, И. Ф. Каргин. -М.: Юристь, 1997. -208 с.

- Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера земли: в 3 вып./Л. Н. Гумилев. -Л., 1979. -Вып. 3. -237 с.

- Гурко В. Наше государственное и народное хозяйство/В. Гурко. -СПб.: [б. и.], 1909. -243 с.

- Дубровский С. К аграрному вопросу в революции 1905-1906 гг./С. Дубровский//Аграрный вопрос в Совете Министров (1906). -М.; Л., -1924. -С. 9-11.

- Заключения комиссии, образованной при главном управлении землеустройства и земледелия, из представителей заинтересованных ведомств для рассмотрения ближайших мер к устройству земельного быта крестьян//Аграрный вопрос в Совете Министров (1906). -М.; Л., 1924. -С. 102-105.

- Записка о недопустимости дополнительного наделения крестьян//Аграрный вопрос в Совете Министров (1906). -М.; Л., -1924. -С. 63-70.

- Записка о преобразованиях в крестьянском устройстве и об аграрных мероприятиях//Аграрный вопрос в Совете Министров (1906). -М.; Л., 1924. -С. 105-110.

- Записка уполномоченных симбирского дворянства на на высочайшее имя 21 декабря 1905 г.//Аграрный вопрос в Совете Министров (1906). -М.; Л., 1924. -С. 23-27.

- Каргин И. Ф. Эволюция систем земледелия и землевладения в России/И. Ф. Каргин -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1994. -56 с.

- Кондратьев Н. Д. Организация народного хозяйства/Н. Д. Кондратьев//Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. -М., 1991. -С. 458-461.

- Объяснительная записка к проекту закона о мерах по расширению и улучшению крестьянского землевладения//Аграрный вопрос в Совете Министров (1906). -М.; Л., 1924. -С. 42-60.

- Иванов А. Л. Очерки по истории агрономии/А. Л. Иванов, Н. С. Немцев, И. Ф. Каргин, С. Н. Немцев. -М.: Россельхозакадемия. -2009. -496 с.

- Постановление чрезвычайного тульского губернского дворянского собрания 9 января 1906 г. мероприятиях//Аграрный вопрос в Совете Министров (1906). -М.; Л., -1924. С. 82-84.

- Примерная смета расходов на приведение в исполнение закона о мерах к расширению и улучшению крестьянского землевладения//Аграрный вопрос в Совете Министров (1906). -М.; Л.: Гос. изд-во. -1924. -С. 61-63.

- Проект закона «О мерах к расширению и улучшению крестьянского землевладения» (законопроект Н. Н. Кутлера//Аграрный вопрос в Совете Министров (1906). -М.; Л., 1924. -С. 27-41.

- Прянишников Д. Н. Азот в жизни растений и земледелии СССР/Д. Н. Прянишников//Прянишников Д. Н. Избранные труды. -М., 1976. -С. 136.

- Финн-Енатоевский А. Современное хозяйство России (1890-1910 гг.)/А. Финн-Енатоевский. -СПб.: [б. и.] 1911. -527 с.