Значение особо охраняемых природных территорий Еврейской автономной области в сохранении редких видов сосудистых растений

Автор: Рубцова Т.А.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биология. Экология. Геоэкология

Статья в выпуске: 4 т.18, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится краткая история создания Красной книги растений Еврейской автономной области, дается эколого-ценотическая характеристика охраняемых видов сосудистых растений, а также анализ их распространения на особо охраняемых природных территориях области и в различных растительных сообществах. Выявлены редкие виды растений, которые не отмечены на охраняемых территориях автономии, предложены рекомендации по их охране.

Еврейская автономная область, охраняемые природные территории, редкие виды сосудистых растений

Короткий адрес: https://sciup.org/14328930

IDR: 14328930 | УДК: 502.75(571.621)

Текст научной статьи Значение особо охраняемых природных территорий Еврейской автономной области в сохранении редких видов сосудистых растений

Изучение пространственного распределения населения животных является важной задачей в решении вопросов оценки ресурсного потенциала видов, рационального использования и охраны охотничьих ресурсов, сохранения биологического разнообразия.

В связи с интенсификацией хозяйственной деятельности человека (прежде всего сельскохозяйственной, лесозаготовительной и горнодобывающей) экосистемы Среднего Приамурья находятся в условиях постоянного антропогенного пресса. Антропогенное воздействие приводит к уменьшению площади коренных лесов (в частности пихтово-еловых и кедрово-широколиственных), увеличению фрагментации лесного покрова, смене типов растительности. В свою очередь на данных территориях изменяются условия местообитания животных, их пространственное распределение и направления миграций, что служит причиной флуктуаций их численности, а в крайнем случае – полного их исчезновения.

Данная работа посвящена анализу пространственной изменчивости плотности охотничьих млекопитающих Еврейской автономной области (ЕАО) в зависимости от структуры лесного покрова. Важными структурными показателями лесного покрова, определяющими распределение животных по территории, являются лесистость территории и степень фрагментации [1–3, 7–8]. Под степенью фрагментации леса понимается уровень раздробленности лесного покрова на лесные участки (фрагменты) разного размера, разделенные между собой как естественными граница- ми (например лугами и болотами), так и антропогенными (в частности сельскохозяйственными землями и населенными пунктами). При этом соотношение покрытых и непокрытых лесной растительностью участков определяет мозаичность (пространственную неоднородность) лесного покрова.

Влияние фрагментации и мозаичности леса на популяции млекопитающих является неравнозначным. Например, для сохранения популяций крупных животных необходимы значительные лесные массивы, центральные части которых оказываются наиболее защищенными от влияния «краевых эффектов», в частности, меньше всего подвергаются воздействию браконьерства или возникающих по вине людей пожаров [1, 7]. Вместе с тем, высокая фрагментированность лесных участков, а также сочетание лесных и открытых местообитаний являются весьма благоприятными условиями для жизнедеятельности опушечных видов (например лисицы) [4, 9].

Целью работы является выявление закономерностей пространственного распределения охотничьих видов млекопитающих на территории ЕАО в зависимости от лесистости территории и степени фрагментации лесного покрова региона.

Были поставлены и решены следующие задачи: 1) предварительная обработка спутниковых снимков среднего пространственного разрешения (30 м) за 2012 г.; 2) разработка тематической карты-схемы биотопов трех категорий: лес, луга и болота, сельскохозяйственные земли и населенные пункты; 3) оценка степени фрагментации лесных участков на территории области на основе ландшафтных показателей; 4) выявление статистической связи пространственного распределения охотничьих видов млекопитающих от лесистости территории и степени фрагментации лесного покрова региона.

Материалы и методы исследования

Объектами исследования являются следующие виды охотничьих животных: лось уссурийский ( Alces alces cameloides Milne-Edwards, 1867), изюбрь ( Cervus elaphus xanthopigus Milne-Edwards, 1867), кабан уссурийский ( Sus scrofa ussuri-cus Heude, 1888), белка сахалино-амурская ( Sci-urus vulgaris rupestris Thomas, 1907), лиса длинномордая уссурийская ( Vulpes vulpes dolichocrania Ognev, 1926) и медведь бурый уссурийский ( Ursus arctos lasiotus Gray, 1867) [6].

Проанализированы данные годовых отчетов (с 2008 по 2012 гг.) по зимнему маршрутному учету охотничьих млекопитающих, обитающих на территории охотничьих хозяйств (ОХ) «Сута-ра», «Ирбис», «Диана», «А.Н. Ларик», Областного общества охотников и рыболовов (ООиР) по административным районам ЕАО, Хабаровского го- сударственного общества охотников и рыболовов (ХГООиР), общедоступного охотничьего угодья (незакрепленной территории) и особо охраняемых природных территорий (ООПТ): государственных природных заказников областного значения «Шу-хи-Поктой», «Журавлиный», «Ульдуры» и «Чурки», государственного природного заповедника «Бастак» [3, 5].

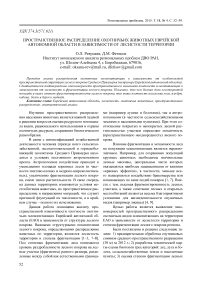

Для территории области в результате дешифрирования космических снимков среднего пространственного разрешения (30 м) со спутника Landsat 7 сенсора ETM+ (от 2012 г.) была создана карта-схема биотопов, отражающая распределение трех категорий: 1) лес, 2) луга, болота, 3) сельскохозяйственные земли и населенные пункты (рис. 1).

Фрагментация лесов оценивалась с использованием следующих показателей [10]: (1)

Рис. 1. Карта-схема биотопов, отражающая распределение трех категорий: 1) лес, 2) луга, болота, 3) сельскохозяйственные земли и населенные пункты по территории Еврейской автономной области в 2012 г.

Fig. 1. Scheme-map of biotopes showing a distribution of the three categories: 1) forest;

2) grassland, swamps 3) agricultural lands and settlements in Jewish Autonomous Region in 2012

доля лесопокрытой площади от общей площади рассматриваемой территории, (2) число лесных участков, (3) средний размер лесного участка и его стандартное отклонение, (4) плотность лесных участков, (5) показатель доминирующего лесного выдела, то есть доля площади максимального лесного участка от общей лесопокрытой площади, (6) доля лесных выделов, площадь которых превышает средний размер лесного выдела, от общей площади рассматриваемой территории, (7) доля сельскохозяйственных земель, (8) доля лугов и болот (табл. 1).

Показатели (7)–(8) в сопоставлении с показателем (1), с одной стороны, характеризуют степень мозаичности лесных участков в контексте пространственной неоднородности ландшаф- тов региона. С другой стороны, доли открытых местообитаний (7) и (8) косвенно отражают степень фрагментированности лесной территории, поскольку, во-первых, нелесные земли разделяют лес на участки и, во-вторых, их площадь влияет на размер лесопокрытой территории.

Данные показатели были рассчитаны для каждого охотничьего хозяйства и особо охраняемой природной территории ЕАО. Для выделения групп охотничьих хозяйств и ООПТ, сходных по степени дробности лесного покрова, использовался кластерный анализ.

Для выявления взаимосвязи между пространственным размещением (т.е. средней плотностью за период 2008–2012 гг.) популяций охотничьих животных и характеристиками целостно-

Таблица 1

Показатели фрагментации лесного покрова

Forest fragmentation indices

Table 1

Результаты исследования и их обсуждение

В результате оценки сходства территорий охотпользователей и ООПТ по степени фрагментации лесного покрова на основе вычисленных показателей (1)–(8) методом кластерного анализа было выделено 3 группы. В первую группу входят охотничьи хозяйства «Ирбис», «Сутара», «Диана» и Облученского Общества охотников и рыболовов (ООиР), заказники «Шухи-Поктой», «Журавлиный», «Чурки», «Ульдуры», заповедник «Бастак», во вторую – охотничьи хозяйства «А.Н. Ларик», Октябрьского ООиР, Хабаровского государственного ООиР (ХГООиР), незакрепленная территория и кластер «Забеловский» заповедника «Бастак», в третью – Биробиджанское, Ленинское и Смидо-вичское ООиР. Оценки показателей фрагментации лесного покрова для 1–3 групп ОХ и ООПТ ЕАО представлены в табл. 2.

Лесной покров на территории первой группы охотхозяйств и особо охраняемых природных территорий характеризуется сравнительно невысокой степенью фрагментации. Здесь отмечается небольшое количество лесных контуров, сравнительно низкая их плотность (дробность), что связано с наличием крупных лесных массивов. Кроме того, на более чем 50% территории этих групп хозяйств и ООПТ расположены лесные массивы, по своей площади существенно превышающие средние размеры. Соответственно, на данной территории сравнительно низкая доля открытых ландшафтов. Для второй группы отмечается относительно небольшое число лесных участков, связанное с низкой лесистостью территории, а также низкие значения показателя доминирующего лесного выдела и высокие значения доли болотно-луговых ландшафтов и сельхозугодий. Хозяйства третьей группы объединяет большое число лесных контуров, низкая доля лесопокрытой площади, небольшие значения среднего значе-

Таблица 2

Оценки показателей фрагментации лесного покрова для ОХ и ООПТ Еврейской автономной области

Forest fragmentation indices for hunting grounds and particularly protected natural areas in Jewish Autonomous Region

Table 2

В результате статистического анализа определены некоторые закономерности пространственного изменения плотностей животных в зависимости от степени фрагментации лесного покрова местообитаний.

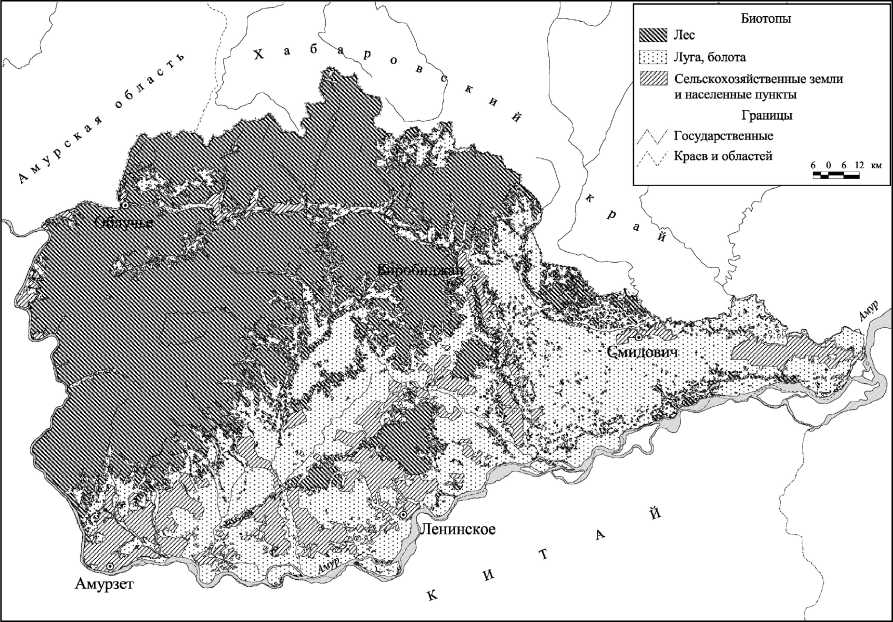

Наибольшая плотность населения популяций лося, изюбря и кабана отмечается в тех хозяйствах и ООПТ, где наблюдается низкая степень фрагментации лесного покрова, выраженная количественно в виде показателя доминирующего лесного выдела (для лося – коэффициент корреляции r=0,79 при уровне значимости p=0,033; для изюбря – r=0,83, p=0,002; для кабана – r=0,82; p=0,00001) (рис. 2 а–в). Действительно, наиболее высокие значения показателя доминирующего лесного выдела (более 90% от общей лесопокрытой площади на данных территориях) были определены для охотничьих хозяйств «Сутара» и «Диана», заказников и заповедника, на территории которых наблюдается максимальная плотность копытных. В частности, наибольшая плотность населения изюбря (в среднем 2,2 особи на 1 тыс. га) и кабана (в среднем 2,8 особей на 1 тыс. га) отмечается на территориях ООПТ (за исключением «Чурки» для кабана) и охотничьего хозяйства «Диана». Наиболее высокие плотности (в среднем 3,7 особей на 10 тыс. га) лося наблюдаются в охотничьих хозяйствах «Сутара» и «Диана», а также заказнике «Журавлиный».

Зависимость средней плотности копытных от показателя доминирующего лесного выдела определяется экспоненциальным уравнением регрессии (для лося – уравнение регрессии y =0,0109e0,0336 x , коэффициент детерминации R 2=0,7457, фактическое значение критерия Фишера Fфакт= 14,7; для изюбря – y=0,0568e0,037x, R 2=0,8213, Fфакт= 41,4; для кабана – y =0,0886e0,0332 x , R 2=0,765, Fфакт= 45,6). Отклонения от указанной зависимости объясняются не учтенными в модели факторами (урожайностью основных кормов, климатическими, перепромыслом и т.д.). Скорее всего, высокая концентрация (плотность) копытных на территории ООПТ отчасти связана с охранным режимом данных территорий, то есть с наиболее

Рис. 2. Зависимость изменения плотности населения а) лося, б) изюбря, в) кабана от показателя доминирующего лесного выдела, г) изюбря от числа лесных участков на территории Еврейской автономной области

Fig. 2. Dependence of a change in population density of the moose (a), red deer (b), and wild boar (c) on the area of dominating piece of forest; Dependence of the red deer population density on the number of forest patches (d) in Jewish Autonomous Region благоприятными защитными условиями местообитаний.

Кроме того, согласно результатам статистического анализа, пространственное распределение популяции кабана по территории автономии связано с долей лесопокрытой площади ( r =0,59; p =0,013; y =0,2245e0,0251 x , R 2=0,492, Fфакт= 13,6) и долей крупных выделов ( r =0,595; p =0,015; y =0,2368e0,0256 x , R 2=0,5084, Fфакт= 14,5). Одновременно с этим на территории тех хозяйств, где присутствуют значительные площади открытых пространств, представленные лугами и болотами, плотность кабана низкая ( r =-0,53; p =0,027; y =2,8621e-0,0343 x , R 2=0,443, Fфакт= 11,1). Для популяции изюбря выявлена отрицательная связь плотности населения с числом лесных участков ( r =-0,7, p =0,016; y =2,0538e-0,0086 x , R 2=0,5697, Fфакт= 11,9) (рис. 2 г ), что также подчеркивает негативную реакцию популяции на фрагментацию лесного покрова.

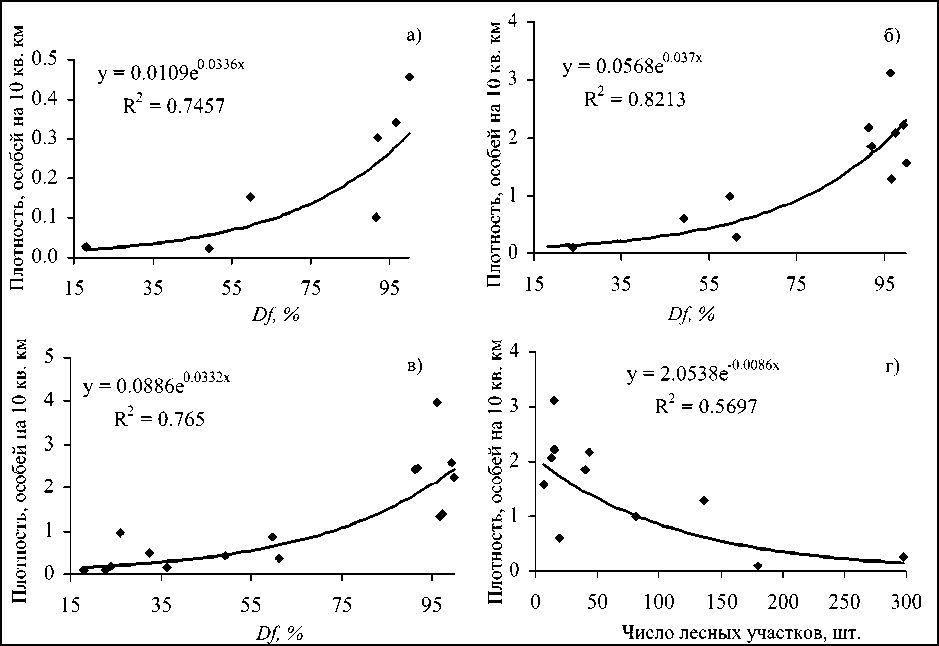

Территориальное распределение популяции белки по охотничьим хозяйствам и ООПТ области зависит от лесистости территории (рис. 3 а ): чем она выше, тем выше плотность населения ( r =0,81, p =0,005; y =0,3874e0,04 x , R 2=0,8328, Fфакт= 39,8). Согласно данным зимнего маршрутного учета, наиболее высокой плотностью (в среднем 15,1 особей на 1 тыс. га) белки характеризуются охотничьи хозяйства «Сутара», «Диана», «Ирбис» и заказник «Шухи-Поктой», территории которых более чем на 80% покрыты лесами. Более того, выявлена тесная связь между средней плотностью животных и средним размером лесного выдела ( r =0,83, p =0,003; y =0,2478 x +0.6488, R 2=0,6809, Fфакт= 17,1), а также показателями крупных выделов ( r =0,84; p =0,00251; y =0,5021e0,0382 x , R 2=0,869, Fфакт= 53,1) и доминирующего лесного выдела к общей площади ( r =0,88; p =0,001; y =0,7385e0,0359 x , R 2=0,7711, Fфакт= 26,9). Показано, что увеличение площадей открытых угодий, как сельхозугодий ( r =-0,65, p =0,042; y =11,408e-0,1145 x , R 2=0,7055, Fфакт= 19,2), так лугов и болот ( r =-0,79, p =007; y =21,066e-0,0486x, R 2=0,7119, Fфакт= 19,8), приводит к снижению плотности населения белки.

Распределение бурого медведя по территории области тесно связано с долей лесопокрытой территории ( r =0,83, p =0,006; y =0,0261e0,0313 x , R 2=0,8464, Fфакт= 38,6) (рис. 3 б), средним размером лесных выделов ( r =0,86, p =0,003; y =0,0388e0,044 x , R 2=0,7884, Fфакт= 26,1), показателем доминирующего лесного участка ( r =0,83, p =0,005; y =0,007 x -0,1528, R 2=0,6914, Fфакт= 15,7), долей крупных выделов ( r =0,85, p =0,004; y =0,0299e0,0309 x ,

R 2=0,8391, Fфакт= 36,5). Согласно данным экспертной оценки, наибольшая плотность медведя (в среднем 8,1 особей на 10 тыс. га) наблюдается на территории охотхозяйства «Диана». Особенностью данного хозяйства является наличие непрерывного лесного массива, занимающего более 95% всей его территории. Следовательно, наибольшая концентрация медведей отмечается на территориях тех хозяйств и ООПТ, где присутствуют большие по площади непрерывные лесные массивы. Одновременно с этим сравнительно меньшая плотность медведей отмечается на тех территориях, где безлесные пространства занимают большие площади. Таким образом, плотность медведей уменьшается с ростом доли сельскохозяйственных земель ( r =-0,67, p =0,049; y =0,3331e-0,0038 x , R 2=0,6757, Fфакт= 14,6), а также лугов и болот ( r =-0,8, p =0,01; y =2,75 x -0,9774, R 2=0,7554, Fфакт= 21,6).

Для популяции лисицы, в отличие от рассмотренных видов, выявлена отрицательная связь плотности населения лисы с долей лесопокрытой площади ( r =-0,89, p =0,00001; y =-0,0046 x +0,5157, R 2=0,7954, Fфакт= 54,4) (рис. 3 в), долей крупных выделов ( r =-0,87, p =0,000005; y =0,5388e-0,0182x, R 2=0,7609, Fфакт= 44,6), средним размером лесного выдела ( r =-0,7, p =0,003; y =0,4517 x -0,3181, R 2=0,6901, Fфакт= 31,2), показателем доминирующего лесного участка ( r =-0,73, p =0,001; y =-0,004 x +0,5543, R 2=0,5298, Fфакт= 15,8). Показано, что наибольшая плотность лисицы наблюдается в тех хозяйствах и ООПТ, где отмечается высокая доля открытых ландшафтов, как освоенных земель ( r =0,85, p =0,00003; y =0,0107 x +0,1607, R 2=0,7271, Fфакт= 37,3) (рис. 3 г), так и лугов и болот ( r =0,77, p =0,0004; y =0,0936e0.0239 x , R 2=0,6451, Fфакт= 25,4). Так, наибольшая средняя плотность лисиц (5,4 особей на 10 тыс. га) наблюдается в охотничьих хозяйствах Октябрьского ООиР, «А.Н. Ларик», ХГООиР и на незакрепленной территории, расположенных в равнинной части автономии, где присутствуют значительные пространства освоенных земель и лугов и отмечается низкий уровень лесистости. Другими словами, плотность лисицы увеличивается с ростом степени фрагментации лесного покрова.

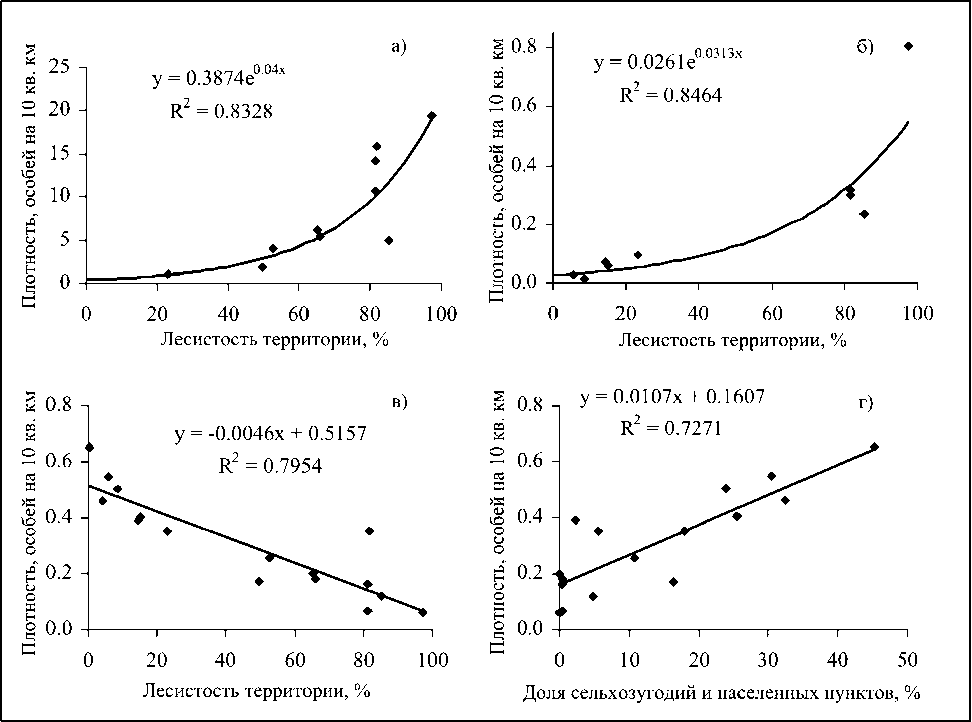

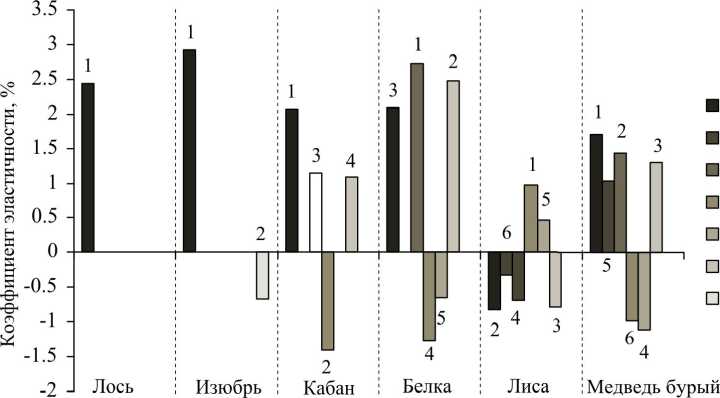

На основе сопоставления значений коэффициентов эластичности, вычисленных для соответствующих регрессионных моделей, были упорядочены факторы (показатели степени фрагментации), наиболее существенно воздействующие на распределение рассмотренных животных по территории охотхозяйств и ООПТ (рис. 4). В

Рис. 3. Зависимость изменения плотности населения а) белки, б) бурого медведя, в) лисицы от лесистости территории, г) лисицы от доли сельхозугодий и населенных пунктов на территории ОХ и ООПТ Еврейской автономной области

Fig. 3. Dependence of population density of the squirrel (a), brown bear (b), and fox (c) on forest cover percentage; Dependence of the fox population density on shares of agricultural lands and human settlements (d) in Jewish Autonomous Region результате выявлено, что на пространственное распределение кабана, изюбря, лося и бурого медведя в первую очередь влияет наличие крупных непрерывных лесных массивов (показатель доминирующего лесного выдела), белки – доля лесопокрытой площади, лисицы – доля лугов и болот.

Заключение

Таким образом, показано, что распределение населения охотничьих животных по территории ЕАО существенно зависит от лесистости местности и степени фрагментации лесного покрова. Так, наиболее высокие плотности населения популяций лося, изюбря, кабана, белки и бурого медведя отмечаются на территории тех охотничьих хозяйств и ООПТ (группа 1), где наблюдается достаточно низкая степень раздробленности лесного покрова. Наименьшая плотность рассмотренных животных отмечается в хозяйствах 2 и 3 группы, характеризующихся относительно высокой степенью фрагментированности. В пространственном распространении данных видов важную роль играют большие участки лесных массивов. Одновременно с этим открытые пространства, представленные сельскохозяйственными угодьями, лугами и болотами, уменьшают площадь лесной территории, являющейся для животных наиболее пригодным местом обитания. Более того, сельхозугодия и населенные пункты являются барьерами на путях перемещения животных. Наряду с этим показано, что наибольшая плотность лисицы наблюдается в тех хозяйствах и ООПТ, где отмечается высокая доля открытых ландшафтов и большое количество небольших по размеру лесных участков (группы 2 и 3), то есть высокий уровень фрагментированности леса определяет наибольшую плотность этого вида.

Дальнейшая антропогенная трансформация местообитаний будет приводить к увеличению фрагментации лесного покрова и, как следствие, к уменьшению плотности населения лесных видов животных. Сохранению целостности популяций и обеспечению межпопуляционного взаимодействия промысловых животных на территориях, где отмечается высокая степень фрагментации лесного покрова, будет способствовать создание экологических коридоров.

Доминир. лесной выдел

Ср. размер лесного участка

Доля лесов

Доля лугов, болот

Доля с-х угодий и населен, пунктов

Доля крупных лесных выделов Число лесных участков

Рис. 4. Коэффициенты эластичности, характеризующие силу влияния показателей фрагментации на плотность животных. Значения коэффициентов эластичности пронумерованы в порядке возрастания для каждого вида животных

Fig. 4. Coeffi cients of flexibility; they show the influence of forest fragmentation on population density. Coeffi cients of flexibility are numbered in increasing order for every animal species

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-29-02658 офи_м .

Список литературы Значение особо охраняемых природных территорий Еврейской автономной области в сохранении редких видов сосудистых растений

- Белая Г.А. Флора сосудистых растений Еврейской автономной области: аннотированный список видов. Владивосток: Дальнаука, 1994. 108 с.

- Белая Г.А., Морозов В.Л. Красная книга Еврейской автономной области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды сосудистых растений. Владивосток: Дальнаука, 1997. 388 с.

- Белая Г.А., Морозов В.Л., Рубцова Т.А. Дополнения к флоре Еврейской автономной области//Ботанический журнал. 1996. Т. 81, № 5. С. 93-97.

- Красная книга Еврейской автономной области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов/Правительство Еврейской автономной области; Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН/отв. ред. Т.А. Рубцова. Новосибирск: АРТА, 2006. 248 с.

- Рубцова Т.А., Калинин А.Ю. Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной области: состояние и перспективы развития. Владивосток: Дальнаука, 2011. 138 с.

- Рубцова Т.А. Новые виды для флоры Еврейской автономной области//Человеческое измерение в региональном развитии: тез. докл. IV междунар. симпоз. Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН, 1998. С. 99-103.

- Рубцова Т.А., Антонова Л.А., Грибков В.В. Флористические находки на территории Еврейской автономной области//Региональные проблемы. 2014. Т. 17, № 1. С. 21-23.

- Рубцова Т.А., Недолужко В.А. Дополнения к адвентивной флоре Еврейской автономной области//Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отд. биол. 1999. Т. 104, Вып. 2. С. 61-62.

- Рубцова Т.А., Прокопьева К.В., Гелунов А.Н. Характеристика популяций лотоса Комарова Nelumbo komarovii Grossh. и среды их произрастания в Еврейской автономной области//Региональные проблемы. 2013. Т. 16, № 2. С. 34-40.

- Рубцова Т.А. Флора Малого Хингана. Владивосток: Дальнаука, 2002. 194 с.

- Рубцова Т.А., Антонова Л.А., Старченко В.М. Новые для флоры Еврейской автономной области виды сосудистых растений//Ботанический журнал. 2003. Т. 88, № 10. С. 123-127.

- Рубцова Т.А. Редкие виды растений Еврейской автономной области, их распространение в биотопах и на особо охраняемых природных территориях//Научные исследования в заповедниках Дальнего Востока: материалы VI Дальневосточной конф. по заповедному делу, Хабаровск, 15-17 октября 2003 г. Хабаровск: ИВЭП ДВО РАН, 2004. Ч. II. С. 92-96.

- Рубцова Т.А., Старченко В.М. Флористические находки в Еврейской автономной области//Ботанический журнал. 2006. Т. 91, № 3. С. 476-480.

- Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов. Приказ министра природных ресурсов РФ от 06.04.2004, № 323 URL: https://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/30f/5539_strategiya_po_redkim_vidam.doc (дата обращения: 03.12.2015).