Значение ряда клинико-иммунологических факторов в развитии увеита при ювенильном идиопатическом артрите у детей

Автор: Ядыкина Елена Владимировна

Рубрика: Экспериментальные материалы

Статья в выпуске: 1 (3), 2015 года.

Бесплатный доступ

Исследованы значения ряда клинических и иммунологических факторов развития увеита на фоне ювенильного идиопатического артрита (ЮИА) у детей в возрасте от 2 до 15 лет, средний возраст 7,2±4,2 года. По половому составу наблюдалось 94 девочки (67 %) и 47 мальчиков (33 %). По результатам исследования выделены следующие факторы: женский пол, ранний возраст, олигоартикулярный вариант ЮИА, частые респираторные инфекции, аллергия, повышение ФНО-. в сыворотке крови.

Ювенильный идиопатический артрит, увеит, клинико-иммунологические факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/170191172

IDR: 170191172 | УДК: 616

Текст научной статьи Значение ряда клинико-иммунологических факторов в развитии увеита при ювенильном идиопатическом артрите у детей

Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) — артрит неустановленной причины, длительностью более 6 недель, развивающийся в возрасте не старше 16 лет при исключении другой патологии суставов [1]. ЮИА — одно из наиболее частых и самых инвалидизирующих заболеваний, встречающихся у детей. На территории Российской Федерации распространённость ЮИА у детей до 18 лет достигает 62,3 случаев на 100 тыс. чел., первичная заболеваемость — 16,2 случая на 100 тыс., в том числе у подростков соответственно 116,4 и 28,3, у детей до 14 лет — 45,8 и 12,6. Смертность в пределах 0,5–1 % [1]. Воспаление сосудистой оболочки глазного яблока (увеит) является одним из системных проявлений ЮИА. У детей, страдающих ЮИА, поражение увеальной оболочки развивается у 10–15 % [2]. Увеит при ЮИА характеризуется несколькими клиническими формами, чаще протекает в виде хронического переднего увеита [2–6; 9], имеет тяжёлое течение с развитием осложнений, которые составляют до 40 % и могут привести к снижению остроты зрения, а также к слепоте [3; 7].

В литературе обсуждаются различные факторы развития увеита при ЮИА, однако единого мнения об этом на сегодняшний день не существует.

Цель исследования: определить роль клинических и иммунологических факторов развития увеита на фоне ювенильного идиопатического артрита.

Материалы и методы исследования. С 2008 по 2014 г. наблюдался 141 ребёнок, проходивший обследование и лечение в кардиоревматологиче- ском отделении Детской городской клинической больницы № 8 г. Челябинска и офтальмологическом отделении стационара Детской городской клинической больницы № 2 г. Челябинска с диагнозом «ювенильный идиопатический артрит». Возраст детей варьировал от 2 до 15 лет, средний возраст 7,2±4,2 года. По половому составу наблюдалось 94 девочки (67 %) и 47 мальчиков (33 %). Осмотр офтальмолога проводился как при самостоятельном обращении пациентов, так и по направлению кардиоревматолога. Всем пациентам назначалось стандартное офтальмологическое обследование: визометрия, биомикроскопия, осмотр глазного дна с максимально возможным мидриазом, электрофизиологическое исследование сетчатки. Каждому ребёнку проведены консультация ревматолога и дополнительное клинико-лабораторное обследование: общеклинический анализ крови, определение СОЭ, общеклинический анализ мочи, биохимическое (определение уровня билирубина, АСТ, АЛТ, мочевина, креатинин, щелочная фосфатаза), иммунологическое обследование (определение ревматоидного фактора, комплемента, С-реактивного белка, циркулирующих иммунных комплексов). Рентгенография суставов проводилась при наличии жалоб. Для исключения иной причины заболевания одновременно проведено обследование методом ИФА на различные инфекционные агенты, способные вызывать внутриглазное воспаление. В качестве иммунологического маркера мы исследовали один из провоспалительных цитокинов в сыворотке крови — ФНО-α. Исследование ФНО-α в сыворотке крови проводилось методом иммуноферментного анализа с применением набора реагентов, выпускаемых «Вектор-Бeст» (г. Новосибирск), на аппарате PersonalLab (Adaltis, Italy) в лаборатории НИИ иммунологии ЮжноУральского государственного медицинского университета. Результаты выражали в пг/мл.

Исследованы следующие группы пациентов: 20 пациентов с увеитом на фоне ЮИА, 33 пациента с ЮИА, но без увеита, и 35 пациентов составили группу контроля (на момент обследования у них отсутствовали заболевания ревматической природы и другие острые заболевания). Все данные обработаны статистически (Statistic 6.0). Достоверность различий рассчитывалась по U -критерию Манна — Уитни, применяемому для малых выборок; различия считались достоверными при р ≤ 0,05.

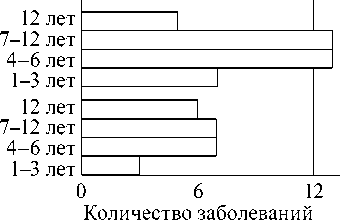

Результаты исследования и их обсуждение. На основании проведённого клинического офтальмологического обследования диагноз «увеит» был выставлен 61 ребёнку из 141 (43,3 %), в том числе 23 мальчикам (37,7 %) и 38 девочкам (62,3 %), что соответствует ранее опубликованным данным зарубежных исследователей [8]. Частота развития увеита в зависимости от клинического варианта артрита представлена следующим образом: на фоне олигоартику-лярного варианта ЮИА увеит возник у 45 пациентов (73,8 %), полиартикулярного варианта ЮИА — у 7 пациентов (11,5 %), системного варианта ЮИА — у 4 (6,5 %), спондилоартрита — у 3 (4,9 %). Увеит без суставного синдрома с предположительным диагнозом ЮИА, по данным ревматолога, наблюдался у 2 мальчиков (3,3 %).

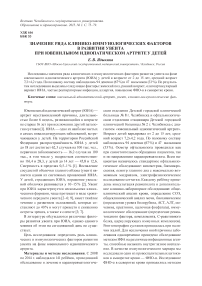

Наиболее часто первые симптомы увеита возникают у девочек с 1 года до 11 лет (средний возраст 5,2±2,7), у мальчиков в возрасте от 4 до 11 лет (средний возраст 7,2±1,9) (рис. 1).

При олигоартикулярном варианте ЮИА увеит возник у 45 пациентов (73,8 %). В возрастной группе от 1 года до 3 лет у 7 пациентов: у 5 девочек (11,1 %) и 2 мальчиков (4,4 %); в возрасте от 4 до 6 лет всего у 15 детей: 9 девочек (20 %) и 6 мальчиков (13,3 %); 7–11 лет у 16 пациентов: 6 мальчиков (13,3 %) и 10 девочек (22,2 %), старше 12 лет — у 4 девочек (8,8 %) и 3 мальчиков (6,7 %).

При полиартикулярном варианте ЮИА увеит возник у 8 пациентов, в том числе в раннем детском возрасте у 2 мальчиков (25 %) и 1 девочки (12,5 %), в дошкольном возрасте — у 1 девочки (12,5 %) и 1 мальчика (12,5 %), в младшем школьном возрасте — у 2 девочек (25 %).

На фоне системного варианта ЮИА увеит возник у 5 пациентов: у 1 мальчика (20 %) и 2 девочек (40 %) в возрасте от 4 до 6 лет, у 1 девочки (20 %) младшего школьного возраста.

У 3 мальчиков увеит протекал на фоне спон-дилоартрита. У 2 пациентов увеит протекал без признаков артрита.

На рис. 2 видно, что увеит развился преимущественно у девочек при олигоартикулярном варианте ЮИА.

При изучении анамнеза жизни выявлено наличие хронической внутриутробной гипоксии плода и токсикоза первой половины беременности у 78 % пациентов. Эти факторы можно рассматривать как факторы риска формирования различной хронической патологии. Анамнез по увеиту не был отягощён ни в одном случае.

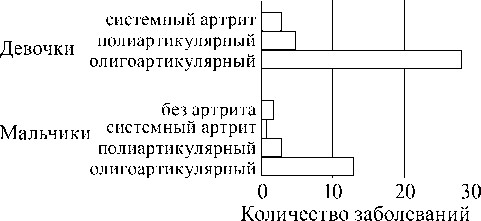

При анализе острой инфекционной заболеваемости нами было установлено, что больные до установления диагноза «увеит», ассоциированного с ЮИА, чаще переносили острые респираторные инфекции (69,7 %), чем дети с ЮИА без увеита (45,9 %) (рис. 3). Кроме того, при увеите на фоне ЮИА значительно чаще наблюдается наличие пролапса митрального клапана (ПМК) в сочетании с синдромом дисплазии соединительной ткани (71,5 %), в то время как при ЮИА без увеита у 20,1 % детей. Аллергические реак-

Девочки

Мальчики

Рис. 1. Распределение увеита на фоне ЮИА в зависимости от возраста и пола

Рис. 2. Распределение детей, страдающих увеитом в зависимости от формы ЮИА и пола

Рис. 3. Частота сопутствующих заболеваний у детей с ЮИА в зависимости от наличия увеита ции на пищевые продукты и медикаменты, проявляющиеся высыпаниями на коже, наблюдались у 18 детей из 61 (29,5 %) детей с уветом и у 15,1 % детей, страдающих ЮИА без увеита.

Далее мы провели оценку общеклинических анализов крови и мочи. В показателях общего анализа крови изменений не выявлено ни у одного пациента независимо от варианта артрита. Показатели общего анализа мочи не были изменены.

Всем детям было проведено исследование методом ИФА для исключения инфекционной природы увеита. По полученным результатам инфекционные агенты, вызывающие увеит, были исключены.

Для поиска возможного иммунологического фактора риска развития увеита на фоне ЮИА мы провели количественный анализ ФНО-α в сыворотке крови у детей, страдающих артритом без признаков внутриглазного воспаления и с установленным диагнозом «увеит». Результаты представлены в таблице.

На основе анализа приведённых в таблице дан- ных выявлено статистически достоверное повышение показателей ФНО-α у больных увеитом, ассоциированным с ЮИА, по отношению к группе пациентов с ЮИА без увеита и в контрольной группе. Самый высокий показатель ФНО-α зарегистрирован у мальчика 10 лет при дебюте увеита на фоне благоприятного течения олигоартику-лярного варианта ЮИА.

У пациентов с ЮИА без увеита показатели ФНО-α варьировали от 5,0 до 30,1 пг/мл.

Мы провели сравнительный анализ детей, страдающих ЮИА, без признаков внутриглазного воспаления и с развёрнутой клиникой увеита, что позволило выявить достоверные различия в показателе ФНО-α в сыворотке крови. Полученные нами данные могут свидетельствовать о ключевой роли ФНО-α в развитии увеита на фоне ЮИА.

Выводы. 1. Частота увеита на фоне ЮИА составила 43,3 %; возможными факторами риска развития увеита можно считать олигоартику-лярный вариант течения артрита (73,8 %), женский пол (при всех вариантах ЮИА); дошкольный и младший школьный возраст (для девочек 5,2±2,7, для мальчиков 7,2±1,9 года).

-

2. Дети, страдающие увеитом, ассоциированным с ЮИА, чаще переносили острые респираторные инфекции (69,7 %), чем дети с ЮИА без увеита (45,9 %); аллергические реакции (29,5 %) в сравнении с 15,1 % детьми, не страдающими увеитом.

-

3. Общеклинические анализы крови и мочи не являются информативными при определении предрасполагающих факторов развития увеита на фоне ЮИА.

-

4. Повышение концентрации ФНО-α в сыворотке крови у детей, страдающих артитом, можно считать одним из предрасполагающих факторов развития увеита на фоне ЮИА.

Содержание ФНО-α в сыворотке крови у разных групп пациентов

|

Показатель |

Увеит + ЮИА |

ЮИА без увеита |

Контроль |

|

n = 20 |

n = 33 |

n = 35 |

|

|

Среднее значение ФНО-α (пг/мл) |

9,6±3,1* |

9,5±1,17* |

5,2 ±0,3* |

* — р ≤ 0,05 (критерий Манна — Уитни).

Список литературы Значение ряда клинико-иммунологических факторов в развитии увеита при ювенильном идиопатическом артрите у детей

- Баранов, А. А. Протокол ведения пациентов с ювенильным артритом / А. А. Баранов, Е. И. Алексеева, Т. М. Базарова, С. И. Валиева // Вопр. соврем. педиатрии. - 2013. - Т. 12, № 1. - С. 1-15.

- Дроздова, Е. А. Увеит при ревматических заболеваниях: монография / Е. А. Дроздова, Л. Н. Тарасова, С. Н. Теплова. - М.: Т/Т, 2010. - 160 с.

- Дроздова, Е. А. Анализ частоты развития тяжести и осложнений при ревматических увеитах / Е. А. Дроздова, Е. В. Ядыкина, Л. А. Патласова // РМЖ. Клиническая офтальмология. - 2013. - № 1. - С. 2-4.

- Катаргина, Л. А. Эндогенные увеиты у детей и подростков / Л. А. Катаргина, А. В. Хватова. - М.: Медицина, 2000. - 319 с.

- Старикова, А. В. Клинические и иммунологические критерии прогнозирования течения, исходов и выбора лечебной тактики при увеитах, ассоциированных с поражением суставов у детей: автореф. дис.. канд. мед. наук / А. В. Старикова. - М., 2003.

- Ядыкина, Е. В. Предрасполагающие факторы риска развития увеита при ювенильном идиопатическом артрите / Е. В. Ядыкина, Е. А. Дроздова, Е. А. Ивановская // Мед. вестн. Башкортостана. - 2014. - № 2. - С. 192-193.

- Boros, C. Juvenile idiopathic arthritis / C. Boros, B. Whitehead // Aust. Fam. Physician. - 2010. - Vol. 39, № 9. - P. 630-636.

- Saurenmann, R. K. Risk factors for development of uveitis differ between girls and boys with juvenile idiopathic arthritis / R. K. Saurenmann, A. V. Levin, B. M. Feldvan // Arthritis and Rheumatism. - 2010. - Vol. 62, № 6. - P. 1824-1828.

- Kesen, M. R. Juvenile Idiopathic Arthritis - related uveitis / M. R. Kesen, V. Setlur, D. A. Goldstein // Ophtalmol. Clin. 2008. - Vol. 48, № 3. - P. 21-38.