Значение СЭЗ "Ульяновск-Восточный" для развития Ульяновского региона и России в целом

Автор: Кокарев Н.В.

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Экономика и менеджмент

Статья в выпуске: 2 (32), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются возможности развития свободной экономической зоны «Ульяновск-Восточный» и Димитровградской атомной электростанции, а также возможность их слияния в единый конгломерат, на базе которого может быть возобновлено атомное самолётостроение России. Анализируются позитивные и негативные стороны объединения, затрагивается история и процесс построения атомного самолёта, необходимость его использования в современной обстановке. Применяя метод анализа, автор статьи приводит варианты построения атомного реактора таких размеров, которые могли бы обеспечить успешное присоединение реактора к самолёту и отвод тепла от реактора, что является одной из главных проблем в построении первых образцов. Помимо этого, автор предлагает вариант развития объединённой зоны при отказе от строительства атомолёта в целом или при временном замораживании проекта. Данная статья приобретает дополнительную актуальность в свете последних политических событий и новейших научных разработок в военной сфере, а именно в связи с созданием миниатюрного атомного реактора, успешно применённого при разработке новейших межконтинентальных баллистических ракет и имеющего большой потенциал при установке в будущий атомолёт. Автор считает, что материалы статьи будут способствовать развитию города Ульяновска и области, а также получат дальнейшую разработку в ходе будущих тематических научных конференций города.

Атомолёт, авиация, проект, будущее, ульяновск, димитровград, аэс, слияние

Короткий адрес: https://sciup.org/14114466

IDR: 14114466

Текст научной статьи Значение СЭЗ "Ульяновск-Восточный" для развития Ульяновского региона и России в целом

Данная тема была выбрана в связи с интересом к Поволжью и разработана на основе знаний, полученных в процессе обучения по специальности. Свободная экономическая зона (СЭЗ) «Ульяновск-Восточный» уже сейчас является одной из трёх портовых экономических зон — самых малочисленных СЭЗ Российской Федерации. Это значительно сокращает число конкурентов для развития данной СЭЗ.

Предложенная автором статьи идея состоит в слиянии СЭЗ «Ульяновск-Восточный» с Димит-ровградской АЭС для превращения в крупный научно-экономический конгломерат. Этот процесс позволит объединить в одной точке научный потенциал Поволжья и все возможности порта. Проект особенно актуален в эпоху санкций и импортозамещения, поскольку позволит не только перевозить товары по главной реке России, но и создавать инновационные продукты. Таким образом можно будет сохранять специалистов из Поволжского региона внутри страны, препятствуя «утечке мозгов» в страны За- пада. При успешном слиянии свободной экономической зоны «Ульяновск-Восточный» и Ди-митровградской АЭС полученный опыт можно будет использовать для укрупнения и увеличения эффективности СЭЗ всех типов по всей территории России.

У проекта есть некоторые трудности, с которыми придётся столкнуться, и в данной статье они будут отображены с вариантами их разрешения.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

СЭЗ «УЛЬЯНОВСК-ВОСТОЧНЫЙ», ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РОССИИ

Портовая особая экономическая зона (ПОЭЗ) «Ульяновск-Восточный» сама по себе представляет мощную структуру с большим количеством резидентов от самых разных областей. Преимущественно данная СЭЗ специализируется на авиации, что объясняет её расположение вблизи аэропорта. Большая часть резидентов базируется в Чердаклинском районе, также вблизи аэропорта. Это логистический центр “Technic One”; производство бортовых кабельных электросетей для авиационной техники «Промтех Ульяновск»; ООО «ИнтерАвионика», занимающееся созданием производственносервисного центра для производства, техобслуживания и ремонта бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) авиационной техники; ООО «Волга-Днепр Техникс Ульяновск», создающее сервисные ангарные комплексы для техобслуживания и ремонта широкофюзеляжных и рамповых самолётов; ООО «Интер Логистик Парк», подразумевающее создание логистического центра в ОЭЗ «Ульяновск» и многие другие [16].

Помимо большой группы центров, базирующихся в Ульяновске, также данная ОЭЗ обеспечивает налоговые льготы на прибыль. Так, вместо 20 % налога на прибыль в Ульяновской области ОЭЗ предлагает всего лишь 3 % налог, если срок действия до 10 лет, и 15,5 % — срок свыше 10 лет [2, 5]. Помимо этого, СЭЗ «Ульяновск-Восточный» предлагает аннулировать 2,2 % налога на имущество до 15 лет (в Ульяновской области) [7], а также аннулировать налог на землю (1,5 % в Ульяновской области) [10], транспортный налог (который дифференцирован по Ульяновской области) [6] до 10 лет и ликвидировать НДС на всё время функционирования СЭЗ (в Ульяновской области он составляет 18 %) [5, 4, 11].

Режим свободной таможенной зоны позволяет ввозить через ОЭЗ товары иностранного производства (например, из стран — членов Евразийского Экономического Союза) без НДС, акцизов и пошлин.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ОБУСТРОЙСТВА СЭЗ «УЛЬЯНОВСК-ВОСТОЧНЫЙ»

Учитывая авиационную специфику данной свободной экономической зоны, её возможно развивать путём:

-

а) расширения площади и привлечения новых резидентов;

-

б) привлечения бóльшего числа специалистов авиационной области;

-

в) внедрения новаторских идей, создания новой авиационной техники гражданского и военного назначения.

Поскольку тема статьи — слияние Ульяновской СЭЗ и Димитровградской АЭС, то встаёт вопрос о совмещении авиационной и атомной отраслей для успешного создания атомной авиации РФ, по аналогии с атомным кораблестроением. (Попытки создания атомолётов предпринимались в СССР, но не были успешны из-за несовершенства технологий.) Для этого всё своё будушее развитие СЭЗ «УВ» должна посвятить совершенствованию авиационной области, модернизации деталей, а также постепенной их адаптации к будущей постройке атомного самолёта. Вполне логично, что для построения атомного воздушного судна будет необходимо привлекать специалистов по ядерной физике, знатоков атома и им подобных. Здесь явно виден первый путь развития.

Для развития авиационной составляющей можно привлечь специалистов не только из России, но и оставшихся без работы украинских авиастроителей с завода Антонова. Таким образом, люди будут обеспечены рабочими местами и смогут направить свой потенциал в нужное нашей стране русло. Необходимо отметить, что изначально завод Антонова (модели АН) базировался именно в Ульяновске, поэтому здесь разработки бывших работников завода Антонова будут приживаться лучше всего. Тут мы видим в действии второй путь.

Третий путь развития, по сути. представляет собой совмещение первых двух. Новаторские идеи можно получать либо методом мозговой атаки работников СЭЗ, либо привлекая ведущих специалистов со всей страны и, при возможности, зарубежья. Ульяновская СЭЗ обладает всеми необходимыми мощностями для постройки полноценного самолёта, о чём свидетельствует наличие в ней нескольких ремонтных мастерских, где могут изготавливаться детали. Остаётся лишь соединить её с Димитровградской АЭС.

ДИМИТРОВГРАДСКАЯ АЭС

КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ СЭЗ «УЛЬЯНОВСК-ВОСТОЧНЫЙ».

ПОТЕНЦИАЛ ДИМИТРОВГРАДСКОЙ АЭС

В УСЛОВИЯХ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ

Димитровградская АЭС является ключом ко всей идее проекта. Старейшая АЭС Советского Союза ныне стоит без дела и ветшает, несмотря на то, что у неё, как и у любой АЭС, есть колоссальный потенциал по реконструкции и дальнейшему развитию.

Предлагается два варианта будущего для данного объекта:

-

1. Полная реконструкция объекта с учётом современных стандартов безопасности.

-

2. Ликвидация старого сооружения и постройка на его месте АЭС нового типа.

В первом случае историческая АЭС будет сохранена, не потребуется глубокого вмешательства, что снизит риск ухудшения экологии г. Димитровграда. В свою очередь, это потребу- ет дополнительных затрат на переоборудование объекта, внедрение в него инноваций.

Второй случай предполагает использование значительных финансовых средств на строительство и запуск новой АЭС, но это в большей мере соответствует духу реализации проекта. Несмотря на большие затраты, Росатом намерен строить самый крупный атомный реактор в мире в Димитровграде — уже получена лицензия, а значит, обязательные лицензионно-разрешительные работы уже завершены, а летом 2015 года в Димитровграде была заложена первая плита нового сооружения [15].

Несмотря на то, что, по нашему мнению, постройка абсолютно нового объекта является приоритетным вариантом развития, стоит признать, что готов новый объект будет не раньше 2025 года, что может сильно помешать реализации слияния АЭС с СЭЗ «Ульяновск-Восточ-ный» ввиду появления альтернативных вариантов развития региона. Сохранение исторической АЭС потребует лишь финансовых вложений на внедрение инноваций, но при этом позволит сэкономить время если не на 10, то хотя бы на 5—6 лет [11].

Основная роль Димитровградской АЭС — выделение атомного топлива на исследование и создание инновационной (атомной) авиации России. Поскольку в Димитровграде существует Научно-исследовательский институт атомных реакторов (НИИАР), относящийся к Росатому, то, следовательно, есть и эксперты, способные работать с атомным топливом, которые могут быть приглашены в Ульяновск для работы в авиационном комплексе СЭЗ.

ВАРИАНТЫ СЛИЯНИЯ СЭЗ «УЛЬЯНОВСК-ВОСТОЧНЫЙ» И ДИМИТРОВГРАДСКОЙ АЭС

Изначально очень сложно говорить о слиянии двух неравных объектов — можно устроить слияние двух маленьких городов или крупных мегаполисов (проект «Санкт-Москвабург»), слияние (и дезинтеграцию) городов Королёв и Юбилейный в Московской области. Можно устроить слияние компаний (Нокиа и Майкрософт), но в нашем случае предстоит слияние экономической зоны и единичного объекта (АЭС). Здесь варианты будут следующими:

-

1. Обычное поглощение Димитровградской АЭС г. Ульяновском.

-

2. Создание вокруг Димитровградской АЭС научно-технической зоны и слияние СЭЗ «Улья-новск-Восточный» и получившейся научной зоны Димитровграда. Таким образом, соединятся два равных субъекта.

-

3. Постепенное изменение структуры СЭЗ «Ульяновск-Восточный», а именно деление её на несколько зон:

-

1) свободную экономическую зону, в которой будут созданы максимально комфортные условия для привлечения капитала и инвестиций;

-

2) научный комплекс — зону, в которой начнётся постепенный переход от свободной зоны к более закрытой, где будет происходить строительство деталей самолёта (пока ещё неядерного);

-

3) зону тесного взаимодействия с АЭС (это будет самая закрытая зона, финансирование которой будет происходить за счёт средств, полученных в первой зоне, — собственно, СЭЗ).

Рассмотрим подробнее все варианты. Разумеется, первый вариант кажется самым лёгким и быстрым, и если говорить о сложности исполнения, то он значительно проще. Однако у него есть большой минус, который поставит его исполнение под вопрос — если Ульяновск включит в себя Димитровградскую АЭС и интегрирует её, то весь Димитровград может прекратить существовать как отдельный город, превратившись в район Ульяновска, с упразднением местных органов самоуправления и подчинением управляющим органам Ульяновска.

Второй путь позволит сохранить Димитровград как самостоятельный город, но потребует колоссальных денежных вложений со стороны государства и заинтересованных лиц. Для превращения Димитровграда в зону, подобную СЭЗ «Ульяновск-Восточный», необходимо пройти несколько этапов:

-

1. Соединить более прочными «узами» АЭС и НИИАР.

-

2. Создать условия для привлечения резидентов (как пример, это могут быть предприятия, связанные с ядерной промышленностью).

-

3. На основе нового конгломерата создать СЭЗ «Димитровград» (название придумано автором для примера) .

-

4. Выравнять уровни развития с СЭЗ «Улья-новск-Восточный» (именно выравнять , а не обогнать , иначе возникнут проблемы с интеграцией).

-

5. Попытаться интегрировать две СЭЗ.

Как видно из вышесказанного, процесс сложен, тернист и крайне затратен. Для реализации данного пути можно задействовать иностранные инвестиции в проект или же сократить членские взносы России в европейские организации, в которых ей сложно удержаться ввиду тяжёлой политической ситуации.

Третий путь, при выборе которого придётся разделять СЭЗ, наиболее негативен для сущест- вования свободной экономической зоны «Улья-новск-Восточный», поскольку сократит её площадь до одной трети от нынешней, но при этом позволит избежать лишних затрат, по сравнению со вторым вариантом слияния.

Что же будет представлять из себя деятельность получившегося объединения?

АТОМНАЯ АВИАЦИЯ КАК ОСНОВА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЁННОЙ НАУЧНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЗОНЫ УЛЬЯНОВСКА И ДИМИТРОВГРАДА.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АТОМОЛЁТА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

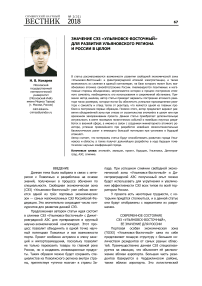

При поверхностном рассмотрении идея атомного самолёта (атомолёта) кажется чем-то из области мрачной и жуткой фантастики. На самом деле атомолёт так же реален и логичен, как и атомные подводные лодки, ледоколы и боеголовки. Идея атомолёта не нова — в середине 1950-х годов их пытались создавать в СССР, стремясь выиграть гонку вооружений с США [3]. Тогда, на волне создания атомной бомбы, атомный самолёт вызывал неподдельный интерес. Обе сверхдержавы стали соревно- ваться в скорости построения атомного самолёта. Соединённые Штаты ещё до создания атомной бомбы интересовались идеей построения самолёта с атомным двигателем. Автор статьи предлагает своё видение строения атомолёта и совместимого с ним атомного реактора (см. рис. 1, 2). В январе 1941 года появилась первая в Америке жизнеспособная идея, а вместе с ней и наброски вероятной модели будущего атомо-лёта. Такой прототип должен был летать на уране-256. Температура, получаемая при его сгорании, была значительно выше, чем при сжигании обычного самолётного топлива, что позволяло достигать более высоких скоростей. Но здесь была очень существенная загвоздка — подобный принцип отлично подходил для реактивных двигателей, но не для газотурбинных — в их случае температура специально должна была быть снижена ввиду низкой прочности деталей самолёта [1]. Данную проблему можно решить, введя в эксплуатацию самые передовые материалы, которые в нашем случае предоставит авиационный комплекс Ульяновска (в статье уже говорилось об основных резидентах Ульяновской СЭЗ).

Рис. 1. Схема внутреннего устройства атомолёта (рис. автора)

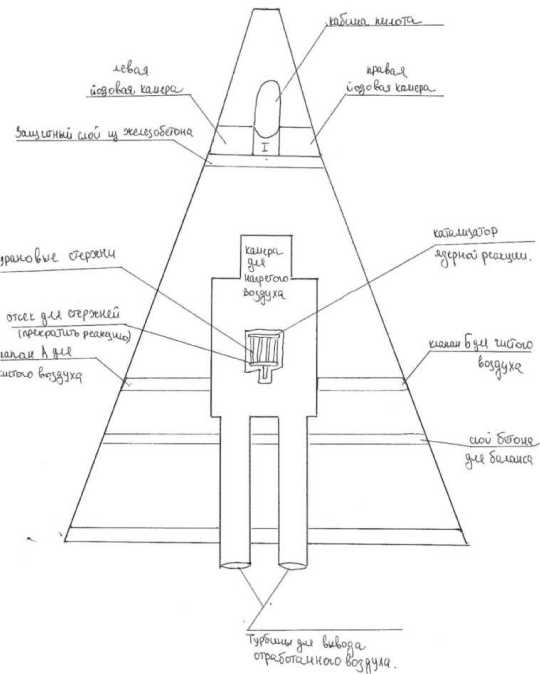

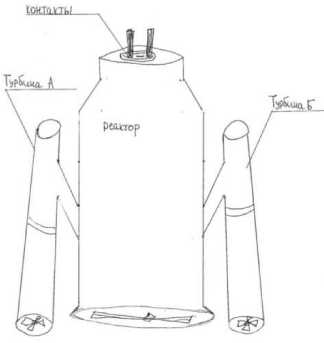

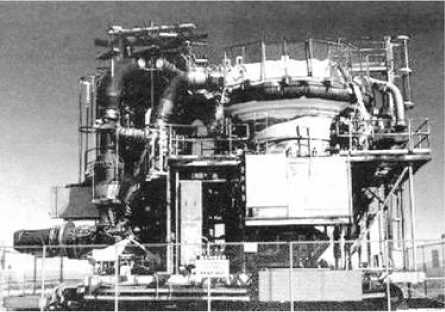

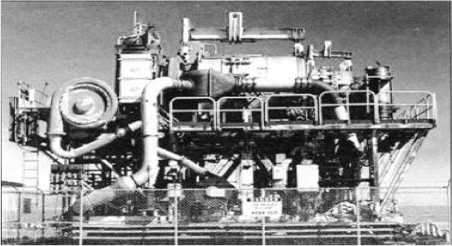

Первую попытку создания атомолёта предприняли американцы в 1946 году. Была создана программа NEPA — Nuclear Energy for Propulsion of Aircraft (Ядерная Энергия для Двигателей Самолётов) — для понимания сложностей и проблем, возникавших при соединении самолёта и атомного реактора. Впоследствии были созданы несколько вариантов экспериментальных атомных установок, а затем и полноценный атомный двигатель для обычного самолёта, предназначавшийся для установки в бомбоотсек (грузовой отсек у гражданских моделей) (рис. 3—5).

Рис. 2. Схематичный вид атомного реактора для военных и гражданских воздушных судов (рис. автора)

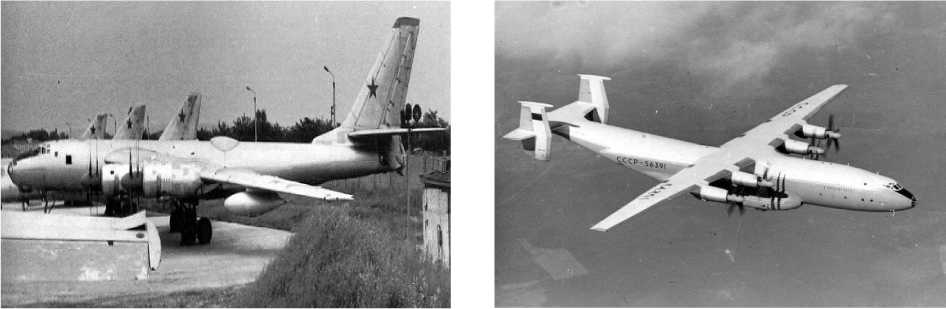

Советские авиаконструкторы продвинулись дальше и создали несколько моделей атомолё-тов, которые не только поднялись в воздух, но и имели на своём счету до нескольких десятков вылетов (см. рис. 6). Специфика советского ато-молётостроения заключается в том, что первые образцы, в отличие от американских, разрабатывались на базе крылатых ракет, — именно на них советские авиаконструкторы опробывали новые типы атомных двигателей — «подопытным образцом» стала крылатая ракета «Буря», в будущем — прообраз «Бурана».

Рис. 3. Первая атомная авиационная установка HTRE-1 (1955 г., США, эксперимент)

Однако от идеи пришлось отказаться ввиду недостаточного развития техники в те годы. Многие высокопоставленные чины винили не столько низкий уровень техники, сколько нежелание работать в данном направлении [2, 11].

Причины отказа от атомолёта в 1950-е годы:

-

1) атомный реактор в атомолёте фонил радиацией, что ставило под угрозу жизнь и здоровье людей, находящихся в нём;

Рис. 4. Атомная установка HTRE-2 (1957 г., США, эксперимент)

-

2) при какой-либо неполадке, если такой самолёт упадёт, то эффект от него будет сродни упавшему (и взорвавшемуся) атомному реактору (при этом урон будет больше, чем тот, что в 1945 году получила Хиросима, поскольку там атомная бомба разорвалась в воздухе, а не на земле).

Автор статьи предлагает взглянуть на ато-молёт с точки зрения уже нашего времени — второго десятилетия XXI века и понять, можно ли создать атомолёт сегодня, учитывая новейшие разработки в области авиастроения.

Рис. 5. HTRE-3 атомный двигатель для бомбардировщиков В-36 и В-60 (США, 1958 г.) [18]

Если атомолёт смогут создать уже в наши дни, то Россия получит не просто летающее средство, а самого настоящего монстра, способного долгое (до нескольких лет) время летать без подзарядки и дозаправки.

Ещё одна проблема советских авиастроителей — попытка сразу же построить не просто самолёт, летающий на атомном реакторе, а фактически летучую атомную лабораторию с выходом в верхние слои атмосферы и ближний космос. Этого нельзя было делать в те времена,

Рис. 6. Ту-95 ЛаЛ, атомолёт СССР (1960-е гг.) [19] Рис. 7. Ан-33 — противолодочный атомолёт [20]

когда атом только пришёл в военную промышленность и науку [3].

Рассмотрим варианты ликвидации негативных качеств атомолёта:

-

1) Облучение лиц, находящихся в нём.

Наиболее известный метод защиты от радиоактивного излучения для отдельных людей — принятие йода (что абсолютно неверно, так как вызывает ожог желудочно-кишечного тракта), активированного угля и т. д. В нашем случае мы говорим о более сложной задаче — защите большого количества людей от радиации в течение длительного времени. Вариантов, как обычно, несколько:

-

а) изолировать радиоактивные части ато-молёта с помощью железобетона. Этот метод используется в строительстве бункеров. Данный метод достаточно реален, однако железобетон может значительно утяжелить конструкцию, что потребует бóльших мощностей для подъёма атомолёта в воздух;

-

б) привлечь отечественных и зарубежных специалистов к разработке очистных и защитных блоков, возможной разработке специальной экипировки для экипажа и потребителей, в которой будут осуществляться полёты. Из зарубежных стран можно особо выделить Японию и Украину. Обе эти страны имели реальный опыт борьбы с радиацией, кроме того, Япония обладает возможностью строительства антирадиа-ционных очистных механизмов. Украина же получила в своё распоряжение ульяновский завод Антонова. Обе страны граничат с Россией, что существенно облегчает ввоз материалов для строительства, а также готовой продукции.

-

2) Проблема возможного падения атомолё-та с последующим взрывом находящегося в нём атомного реактора [13].

Это главная причина отказа от атомолёта в середине прошлого столетия.

Действительно, возможность падения мощного ядерного реактора на голову — весьма веский аргумент для сворачивания перспективного проекта. Для решения проблемы можно построить его на основе самого безопасного самолёта России — Ил-96. Отличительная черта данной модели — планирование в воздухе при падении таким образом, что самолёт снижается медленно и плавно, как опадающий лист. Это позволит выиграть время для остановки реакции в атомном двигателе атомолёта, предотвращения сильного повреждения фюзеляжа и сохранения жизни находящихся в атомолёте людей [17].

Особо хочется отметить проект СССР по созданию грузового атомолёта на базе Ан-22 (назван Ан-33, см. рис. 7). При условии, что конструкторы завода Антонова будут привлечены в Ульяновск для работы, можно будет попробовать возродить проект на основе этой модели. Ан-22 — самолёт достаточно крупный и мощный, чтобы вместить в себе весь реактор и систему защиты от радиации и при этом взлететь. Слабой стороной является отсутствие системы планирования, как у вышеупомянутого Ил-96, а также роспуск работников завода Антонова на Украине и ликвидация самого завода, что приведёт к необходимости создавать завод заново, но на этот раз в Поволжье [12].

Ульяновская СЭЗ способна производить цельные самолёты, импортировать из Димитровграда атомное топливо и детали для атомного мотора.

Таким образом, именно Ульяновск станет городом атомного авиастроения, который позволит России выйти на новый уровень авиации и заставит по-новому взглянуть на Поволжье в целом. Помимо этого, Ульяновская область наработает свои ресурсы, что позволит ликвидировать не нужный в Ульяновской области китайский цементный завод Аньхуй Конч [14].

Но только ли на атомолёты будет способно объединение СЭЗ и АЭС?

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Создавать научно-экономическую зону, пусть даже и весьма специфической направленности, заточенную только лишь в одном направлении, нецелесообразно. Глобальный мир требует разносторонности — и у конгломерата СЭЗ «Ульяновск-Восточный», и у Димитровградской АЭС есть возможность её продемонстрировать.

Помимо атомного самолётостроения, конгломерат может обеспечить облегченное продвижение товаров и услуг по Волге и Поволжскому региону, внутри России или за рубеж, также он может сосредоточить в себе максимально возможное количество экологически вредного производства, чтобы препятствовать обширному загрязнению Поволжья. Здесь можно создать очистные механизмы не только от радиации, но и от нерадиоактивного загрязнения — копоти, жжёного мусора, слива загрязнённых вод.

Необходимый объём финансирования будет обеспечен за счёт увеличения числа резидентов СЭЗ «Ульяновск-Восточный» и привлечения заинтересованных физических и юридических лиц путём разъяснения и демонстрации сути проекта. Помимо этого, необходимо объяснить необходимость создания атомного самолёта напряжённой политической обстановкой.

Список литературы Значение СЭЗ "Ульяновск-Восточный" для развития Ульяновского региона и России в целом

- Атомный самолёт. Будущее в прошедшем времени//Авиация и время. -2004. -№ 3-4.

- Закон Ульяновской области от 04.06.2007 № 71-ЗО.

- Смиренный Л. Ядерная Жар-птица/Л. Смиренный//Наука и жизнь. -2008. -№ 6.

- Налоговый кодекс РФ. Ст. 149, п. 3, пп. 27.

- Налоговый кодекс РФ. Ст. 164.

- Налоговый кодекс РФ. Ст. 284.

- Налоговый кодекс РФ. Ст. 356; Закон Ульяновской области от 06.09.2007 № 130-ЗО.

- Налоговый кодекс РФ. Ст. 381; Закон Ульяновской области от 02.09.2015 № 99-ЗО (ред. от 27.07.2016).

- Налоговый кодекс РФ. Ст. 395, п. 9.

- Решение депутатов Мирновского сельского поселения Чердаклинского района Ульяновской области № 53 от 13.11.2014.

- Стратегия развития Ульяновской области до 2030 года.

- Авиация России как на ладони. Ядерные самолёты. -URL: poletim.net.

- Журнал «Военное обозрение». -URL: topwar.ru.

- Жители Подкуровки, Скугареевки, Солдатской и Ясашной Ташлы открыли голодовку против строительства китайского цементного завода Аньхуй Конч. -URL: ulnovosti.ru.

- Самый крупный в мире ядерный реактор построят в Ульяновской области. -URL: ulnovosti.ru.

- Официальный сайт СЭЗ «Ульяновск-Восточный». -URL: ulsez.com.

- Ил-96 -самый безопасный гражданский авиалайнер в мире. -URL: vgil.ru.

- http://www.nnre.ru/transport_i_aviacija/aviacija_i_vremja_2004_03/p7.php.

- https://testpilot.ru/russia/tupolev/95/lal.

- https://armyman.info/stati/28021-sovetskie-proekty-atomoletov. html.