Значимость институционального подхода в процессе регулирования национальной экономики

Автор: Кучин Ирина олеговнА.

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 5 (150), 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются некоторые теоретические аспекты процесса государственного регулирования экономики, и обосновывается необходимость применения институциональной теории для наиболее полного анализа регулирующего воздействия как на глобальном, так и на национальном уровне. Отмечается повышенное внимание к проблеме регулирования и «провалам» государства, связанное с мировым финансовым кризисом и его последствиями, выразившимися в замедлении экономического роста в большинстве стран. Приводятся аргументы относительно недостаточности и ограниченности применения неоклассической теории для объяснения зависимостей, происходящих в современной экономике, и обозначаются перспективы применения институционального подхода к регулированию для обеспечения развития и роста социально-экономической системы. Рассматриваются некоторые спорные моменты в области терминологии. В заключение представлено авторское видение того, как институциональный подход может быть интегрирован в анализ процесса регулирования.

Регулирование, институциональный подход, субъекты регулирования, институциональный порядок, институциональная среда, институциональная структура

Короткий адрес: https://sciup.org/14750937

IDR: 14750937 | УДК: 330.101

Текст научной статьи Значимость институционального подхода в процессе регулирования национальной экономики

Вопросы регулирования экономики и степень государственного вмешательства в экономические процессы являются одними из основных в экономической науке, вне зависимости от смены политических взглядов, экономических курсов и научных парадигм. Взаимосвязь и взаимодействие двух ключевых институтов – рынка и государства – представляли определенный интерес для исследования и анализа на протяжении всей истории экономической науки. На определенных этапах одни представления о мере регулирующего воздействия и допустимой степени вмешательства государства в экономическую жизнь общества сменялись другими. Так, в период формирования рыночных отношений с XVI по XVIII век в условиях господства меркантилизма преобладали идеи о необходимости государственного регулирования торговли и промышленности, но в конце XVIII века с возникновением либерального направления экономической мысли стали доминировать представления о саморегулировании рынка, а вмешательство государства считалось некой помехой [3; 7], [8; 41]. Как показывает история, переосмысление роли государства в экономике и его значения для экономического развития наиболее часто обуславливается именно значительными потрясениями в общественной жизни, что наблюдается в период кризиса и на посткризисном этапе, когда правительство стремится предпринять меры по реабилитации экономики и стимулировать экономический рост. Примером этому может служить наблюдавшееся в XX веке расширение функций государства, связанное, главным образом, с двумя мировыми войнами и Великой депрессией [10; 4].

В настоящее время столь пристальное внимание к проблеме регулирования также связано с определенными потрясениями, вызванными мировым финансовым кризисом 2008 года. Несмотря на то, что большинство представителей экономической науки склоняются к необходимости вмешательства государства в экономику, выделяя многочисленные недостатки теории рыночного фундаментализма, в научной литературе не сформировалось единого мнения о степени регулирующего вмешательства государства в экономику и методах оценки его эффективности. Более того, одной из причин кризиса некоторые эксперты, в частности лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Ю. Стиглиц, называют «провалы» государства, а именно «провалы» регулирования.

Будучи представителем неокейнсианской школы экономической мысли, Дж. Ю. Стиглиц неоднократно отмечал несостоятельность идей саморегулирования рынков на практике, указывая на то, что абсолютно свободный рынок, функционирующий без каких-либо ограничений, не приводит к оптимальному экономическому эффекту. Эта же мысль звучит в докладе Дж. Ю. Стиглица и комиссии финансовых экспертов ООН «О реформе международной валютно-финансовой системы», в котором отмечается недооценка роли регулирования в докризисный период как отдельными государствами, так и на глобальном уровне в целом и выдвигается предложение о «создании соответствующей регулирующей структуры, отражающей изменяющуюся экономику» (Доклад Стиглица. О реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального кризиса. Доклад Комиссии финансовых экспертов ООН. М.: Междунар. отношения, 2010. 328 с.).

Тем не менее до недавнего времени при разработке и обсуждении регулирующего воздействия, проблем замедления экономического роста и стагнации в первую очередь рассматривали именно рецепты неоклассической экономической теории. Однако неоклассическая и другие теории, лежащие в основе мейнстрима современной экономической науки, не смогли предсказать нынешний мировой финансовый кризис, что заставило исследователей обратиться к поиску новых способов объяснения макроэкономических явлений, в том числе к альтернативной институциональной экономической теории. Несмотря на все сложности включения институциональной среды в макроэкономический анализ, это может дополнить достаточно абстрактный неоклассический подход, добавив ему полноты и глубины, необходимой для объяснения всех зависимостей, происходящих в экономике [9; 15].

Более того, некоторые исследователи в области институциональной экономики (в том числе В. В. Вольчик, В. В. Дементьев, П. С. Лемещенко), анализируя проблему стагнации и замедления экономического роста, указывают на ее институциональную, нежели на макроэкономическую природу. При этом отмечаются значительные перспективы применения именно институционального подхода к регулированию для обеспечения развития и роста социально-экономической системы [7; 6].

В отличие от неоклассической теории, анализирующей равновесные экономические процессы, институциональной теории свойственна тенденция воспринимать явления «скорее в терминах процесса, чем результата». Уже на протяжении более чем ста лет существования институциональной теории идеи ее родоначальника Т. Веблена по-прежнему остаются актуальными, что выражается в том числе и в стремлении создать альтернативную исследовательскую стратегию, которая не была бы привязана к какому-либо единственно верному или «нормальному» состоянию, а представляла бы теорию «кумулятивно разворачивающегося процесса, то есть такого типа процесса, траектория которого определяется шаг за шагом действующими “правилами игры”, которые на каждой его стадии, в свою очередь, могут меняться» [2; 10–11]. Однако создание подобной теории, безусловно, представляет собой достаточно сложную и практически неразрешимую задачу.

Тем не менее перспективы применения институционального подхода при анализе деятельности государства, в том числе его регулирующего воздействия на экономическую систему, достаточно велики. Изучая как «провалы» государства, так и «провалы» рынка, выбор между рынком и государством институционалисты рассматривают не с точки зрения идеальных ситуаций, а признают его как «выбор между различными степенями и типами несовершенств», уделяя внимание причинам и условиям, порождающим дисфункции данных институтов, а также путям решения этой проблемы [9; 190].

Теоретические аспекты регулирования государственной экономики достаточно хорошо изучены как в отечественной, так и в зарубежной литературе, но институциональные аспекты регулирования во многом представляют собой материал для дискуссий. В частности, еще не завершилось оформление теоретико-методологической базы и понятийного аппарата, что в определенной мере усложняет исследовательские задачи в данной области, но в то же время делает их перспективными.

Термин «институциональное регулирование» (institutional regulation) встречается преимущественно в зарубежной литературе (например у П. С. Лемщенко) и пока прочно не закрепился в отечественных источниках. Тем не менее следует отметить отсутствие четкой дефиниции данного понятия, что связано с различием трактовок и определений ключевого понятия института. Исследователи Института экономики Общества Макса Планка достаточно широко определяют институциональное регулирование, понимая под ним регулирующее воздействие на экономику, включающее правовые и социальные структуры, а также культурные нормы и правила (Institutional regulation of the economy. Режим доступа: www.mpg.de/38450/hm02_Institutional.pdf ). Отечественные ученые в большинстве случаев придерживаются близкой трактовки. О. И. Девяткова, рассматривая организационно-институциональный аспект государственного регулирования, выделяет наряду с административными и экономическими методами государственного регулирования институциональные. В частности, под институциональными методами понимаются правовые меры, этические нормы, правила и обычаи, институты права и собственности [5; 199]. Однако подобная классификация может несколько исказить изучаемую проблему, обособив институциональные методы государственного регулирования от административных и экономических.

Рассматривая значимость институционального подхода, мы будем исходить из предпосылки, что «не существует никакого экономического действия и взаимодействия до институтов и вне институтов», поскольку «институты изначально “вплетены” в систему экономических отношений и взаимодействий между людьми» [6; 25]. Таким образом, можно заключить, что любой вид экономической деятельности, так же как и государственное регулирование, осуществляется в рамках совокупности правил и ограничений. Следовательно, представляется перспективным применение институционального подхода для анализа процесса государственного регулирования и его методов в целом, поскольку все они происходят в институциональном поле и имеют свои институциональные особенности. Более того, от качества институциональной структуры зависит возможность проведения последовательной макроэкономической политики и достижения запланированных результатов. Например, анализируя денежно-кредитную политику и качество передачи монетарного импульса посредством трансмиссионного механизма на реальный сектор, необходимо учитывать ряд институциональных моментов (в том числе ожидания экономических субъектов, асимметрию информации, возможность оппортунистического поведения и ряд других).

Усложнение процессов регулирования наряду с существованием разносторонних процессов регионализации и глобализации обуславливает необходимость рассмотрения процесса регулирования национальной экономики с учетом воздействия других национальных экономик и институтов различных уровней. То есть необходимо учитывать многогранный характер данного процесса и комплекс возможных действий со стороны национальных и мировых субъектов регулирования, что выражается в форме определенного институционального давления и попыток одних национальных экономик и их субъектов регулирования воздействовать на другие национальные экономики и ответное поведение регулирующих субъектов.

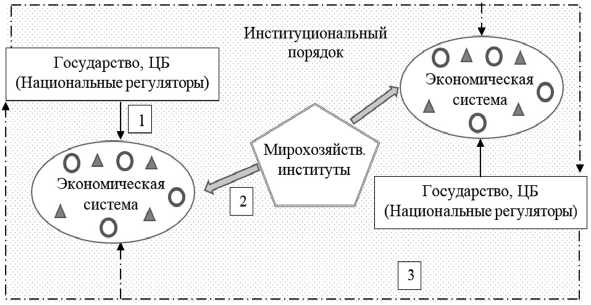

Основываясь на классической схеме регулирования национального хозяйства в открытой системе [1; 38], процесс государственного регулирования с точки зрения институционального подхода можно представить следующим образом (рисунок).

Регулирование национального хозяйства в открытой экономической системе, институциональный подход. Регулирующее воздействие: 1 – со стороны национального государства, 2 – со стороны международных экономических институтов, 3 – «нетрадиционное регулирующее воздействие» со стороны одних национальных субъектов регулирования по отношению к другим; ∆ – элементы институциональной среды, О – элементы институциональной структуры

Помимо субъектов регулирования, которые упорядочивают народное хозяйство (национального государства и центрального банка, а также мирохозяйственных институтов или международных институтов регулирования в открытой экономической системе), в анализ включаются такие категории, как институциональный порядок, институциональная среда и институциональная структура. Соответственно, необходимо обозначить, что будет пониматься под каждой из перечисленных категорий. Несмотря на значительное количество дефиниций и классификации, наиболее уместной в рамках данного исследования представляется вариант, предложенный В. В. Вольчиком, поскольку в отличие от большинства авторов (И. В. Розмаинского, В. В. Каюкова, А. В. Каюкова и других) он обособляет формальные и неформальные институты, оставляя в рамках институциональной среды преимущественно неформальные институты, а не всю совокупность «правил игры».

Институциональный порядок является системным компонентом хозяйственного порядка, определяющим фундаментальные регулярности при осуществлении экономической деятельности основными агентами независимо от сфер и видов деятельности. В то время как институциональная среда формирует регулярности более низкого порядка, необходимые для хозяйствующих субъектов в сферах производства, обмена и потребления. Таким образом, институциональная среда представляет собой преимущественно неформальные институты, тогда как институциональную структуру формируют преимущественно формальные институциональные ограничения, определяющие возможные организационные формы и варианты экономических взаимодействий [4].

В разработанной схеме наглядно продемонстрировано, как институциональный подход может быть интегрирован в анализ процесса регулирования. Представляется, что включение определенных институциональных сюжетов в анализ процесса регулирования как на глобальном, так и национальном уровне может позволить более полно объяснить сложные экономические процессы, происходящие в современном мире, и выявить их причины, а также по-новому взглянуть на «провалы» рынка и государства. Более того, необходимо принимать во внимание взаимозависимость экономик в современном мире и учитывать, что действия национальных регуляторов могут иметь существенные международные последствия и влиять на экономики других стран. Подобная ситуация наблюдалась в период мирового финансового кризиса, а также наблюдается в настоящее время в виде так называемого институционального давления или «нетрадиционного регулирующего воздействия», выраженного в виде системы санкций.

IMPORTANCE OF INSTITUTIONAL APPROACH IN ECONOMY REGULATION

Список литературы Значимость институционального подхода в процессе регулирования национальной экономики

- Акулов В.Б. Макроэкономика: В 2 т. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. Т. 1. 133 с.

- Ананьин О.И. Онтологические предпосылки экономических теорий. М.: Институт экономики РАН, 2013. 50 с.

- Антонова Н.Б., Хорошко О.Б. Государственное регулирование национальной экономики. Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2009. 253 с.

- Вольчик В.В. Лекции по институциональной экономике . Режим доступа: http://www.institutional.narod.ru/lectures1/ie22.pdf

- Девяткова О.И. Организационно-институциональный аспект государственного регулирования экономики//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Сер.: «Экономика и финансы». 2005. № 1. С. 196-201.

- Дементьев В.В. Институциональная политическая экономия: с чего начать?//Журнал институциональных исследований. 2015. Т. 7. № 1. С. 25-44.

- Дементьев В.В. Может ли спасти экономику макроэкономическая политика?//Журнал институциональных исследований. 2013. Т. 5. № 4. С. 6-12.

- Кузнецова О.П., Косьмин А.Д. Об эволюции теоретических представлений о роли государства в обществе и экономике//Проблемы современной экономики. 2013. № 1. С. 41-44.

- Лемещенко П.С. Институциональная экономика. Минск: ООО «ФУАинформ», 2003. 490 с.

- Радыгин А.Д., Этнов Р.М. «Провалы государства»: теория и политика//Вопросы экономики. 2012. № 12. С. 4-30.