Значимость самостоятельной работы в формировании профессионально важных качеств студентов СПО и ее мотивация

Автор: Шевчук Ирина Михайловна

Журнал: Вестник профессионального образования.

Рубрика: Актуальные аспекты психолого-педагогической и воспитательной деятельности

Статья в выпуске: 5 (12), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы значимости самостоятельной работы в развитии субъекта профессиональной деятельности. Внимание автора акцентировано на необходимости усовершенствования мотивационных приемов для создания позитивной мотивации самостоятельной работы студентов.

Формы самостоятельной работы, методы организации самостоятельной работы, мотивация

Короткий адрес: https://sciup.org/15018084

IDR: 15018084

Текст научной статьи Значимость самостоятельной работы в формировании профессионально важных качеств студентов СПО и ее мотивация

Сегодня среднее профессиональное образование, являясь неотъемлемым звеном системы непрерывного образования, выполняет весьма важную функцию – готовит конкурентоспособного специалиста в конкретной профессиональной деятельности.

В современных условиях рынка труда востребован профессионал широкого профиля, который мобилен, конкурентоспособен, имеет навыки быстрой адаптации в условиях модернизации производства и технологий. Поэтому становление будущего специалиста профессиональной сферы является сегодня актуальной задачей.

Повышение требований к качеству подготовки специалистов определяет необходимость целенаправленной деятельности по формированию и развитию профессионально значимых качеств, т.е. его индивидуальных особенностей, способствующих формированию у человека стремления к личностному росту, профессиональному совершенствованию и положительному отношению к своей профессии.

Любой начинающий специалист, независимо от специализации и особенностей будущей профессиональной деятельности, должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными навыками и умениями. При этом важно не только и сколько получено студентом знаний, приобретено новых навыков, а и сформирована учебно-познавательная деятельность как ценность, умение самостоятельной работы. Немаловажное значение имеет опыт исследовательской, творческой и самостоятельной деятельности, помогающий будущему специалисту определить свою позицию по профессиональному вопросу.

Обеспечение формирования общих и профессиональных компетенций студентов возможно при условии внедрения на этапе их профессиональной подготовки самостоятельной работы. В образовательном учреждении невозможно дать образование на всю жизнь, а научить методам самостоятельного овладения знаниями можно и нужно.

Самостоятельная работа студентов – один из наиболее сложных моментов организации учебного процесса, который в наименьшей мере поддается руководству. Однако, самостоятельная работа является наиболее эффективной формой учебной работы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Эффективность самостоятельной работы в процессе обучения во многом зависит от условий ее организации, содержания и характера заданий, логики их построения, источников знаний, качества достигнутых результатов в ходе выполнения этой работы.

В педагогической литературе встречаются разные определения самостоятельной работы. Так, Р. Микельсон понимает под ней выполнение студентами заданий без единой помощи, но под наблюдением преподавателя. Е.Я Голант подчеркивает внутреннюю сторону самостоятельной работы, определяя ее выражение в самостоятельности мыслей и выводов [2].

Р.Б. Срода самостоятельной считает такую деятельность, которую студенты выполняют, проявляя максимум активности, творчества, самостоятельность мысли, инициативность.

М.Г. Дайри, рассматривая самостоятельную работу, выделяет ее следующие признаки:

-

- отсутствие прямой помощи со стороны;

-

- опора на собственные знания, умения, убеждения, жизненный опыт; использование их для решения задания по-своему; собственное аргументирование, проявление инициативы, творческого начала;

-

- содержание работы (образовательное, воспитательное) является важным, полноценным и поэтому обогащает того, кто учиться, напрягая и развивая мышление [3].

Сказанное в целом может использоваться для рассмотрения самостоятельной работы студента.

Во-первых, она является последствием правильно организованной учебной деятельности на занятии, что мотивирует самостоятельное ее расширение, углубление и продолжение в неаудиторное время. Соответственно организованная и руководимая преподавателем учебная работа студента должна выступать как собственная программа его самостоятельной деятельности по овладению учебной дисциплиной. Для преподавателя это означает не только осознание плана своих действий, но и формирование у студентов определенной схемы освоения учебной дисциплины в процессе решения новых учебных заданий.

Во-вторых, в таком трактовании самостоятельная работа – это более широкое понятие, чем домашняя работа. Это параллельно существующая занятость студента выбранной им программы освоения материала.

В-третьих, самостоятельная работа должна рассматриваться как специфическая форма учебной деятельности студента, характеризующаяся всеми перечисленными ее особенностями. Это высшая форма его учебной деятельности.

Сегодня самостоятельная работа в условиях ее значимости определяет новое содержание деятельности преподавателя и студента. Преподаватель организовывает самостоятельную работу студентов с целью формирования у них общих и профессиональных компетенций, позволяющих развивать у студента способности к саморазвитию, самообразованию. Студент в процессе самостоятельной работы, выполняемой под руководством преподавателя, должен стать творческой личностью, которая будет способна самостоятельно приобретать знания, умения, навыки.

Выделяют две основные формы самостоятельной работы студентов: долгосрочная и текущая. Долгосрочная связана решением общей проблемы, предусматривает значительный объем работы и может длиться до нескольких недель. Она относительно зависит от аудиторной работы (например, научно-исследовательская работа студентов). Текущая самостоятельная работа связана с аудиторной работой и является ее предусловием и продолжением. Рационально организованный учебный процесс должен включать обе формы самостоятельной работы.

В ГПОУ «Енакиевский техникум экономики и менеджмента» ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» используются следующие виды долгосрочной и текущей самостоятельной работы студентов:

-

- долгосрочная: подготовка и выполнение курсовых работ, выпускных квалификационных работ, участие в студенческих научно-практических и научнотеоретических конференциях, предметных кружках; подготовка и участие в олимпиадах по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, конкурсам профессионального мастерства; производственная практика на предприятиях и организациях;

-

- текущая: поиск и изучение источников информации по заданной тематике, ответы на вопросы, написание рефератов, решение задач, тестовых заданий, подготовка к семинарским занятиям, создание презентаций, работа с текстами профессиональной направленности (перевод, редактирование) по украинскому и иностранному языкам, написание эссе, тренинг в лингафонном кабинете, подготовка к выполнению лабораторных практических и контрольных работ.

Современные информационно-телекоммуникационные технологии позволяют использовать в формах самостоятельной работы студентов Интернет-ресурсы, и не только

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ как источник информации, а и как средство создания собственного интеллектуального продукта, который может быть результатом творчества отдельной личности или определенного коллектива. Поэтому в ГПОУ «Енакиевский техникум экономики и менеджмента» ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» практикуется проектная, научно-поисковая работа студентов; созданы мультимедийные пособия, широко используются технические средства обучения, компьютерная техника.

Для проверки результатов самостоятельной работы студентов используются следующие формы контроля:

-

- проверка правильности выполнения задания; написание контрольной работы;

-

- обсуждение материалов рефератов во время аудиторных занятий;

-

- рассмотрение подготовленных материалов; участие в деловых играх;

-

- защита курсовых работ, выпускных квалификационных работ и дипломных проектов;

-

- доклады на студенческих научно-практических конференциях, семинарах, кружках;

-

- участие в студенческих олимпиадах, творческих конкурсах;

-

- защита отчетов производственной и преддипломной практики.

Однако, четкое планирование самостоятельной работы студентов, методические рекомендации, способствующие лучшему освоению материала, готовность преподавателя помочь, не всегда дают желаемый результат. Главная причина – не каждый студент ощущает потребность в получении новых знаний. Поэтому преподавателям важно придерживаться образовательных, стимулирующих, мотивационных приемов для создания позитивной мотивации самостоятельного творчества студентов.

Как и в любой другой деятельности, в структуре самостоятельной работы выделяют три основные компонента: мотив, цели, способы выполнения. Все эти компоненты являются необходимыми. Их надо учитывать и конкретно использовать. Для этого преподаватель должен четко осознавать желаемый результат, который он планирует формировать и развивать.

Вопросы мотивации являются фундаментальными при определении характера деятельности.

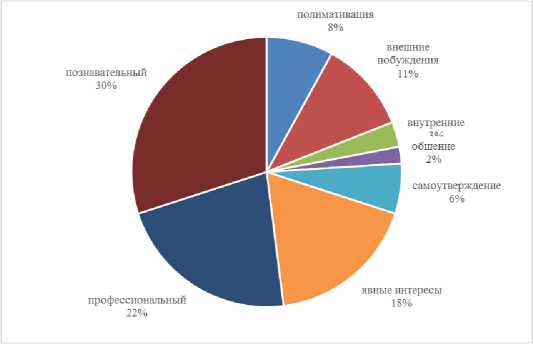

Как показывают исследования, проведенные на основании информации преподавателей техникума, доля студентов, у которых доминирует познавательный, профессиональный мотивы и явный интерес относительно велика (18–30 % в зависимости

от специальности). В массовом масштабе эти мотивы являются ведущими. Внутренние побуждения являются мотивом для 11 % наших студентов (диаграмма 1).

В большинстве случаев работа студентов побуждается внешними мотивами относительно содержания их образовательной деятельности, что не может создавать крепкую основу для обучения.

Диаграмма 1. Мотивация студентов к самостоятельной работе

Для формирования полноценной познавательной и профессиональной мотивации необходимо использовать принцип «динамичной поли мотивации», который опирается на факт многих мотивов любой деятельности. Изначально студента привлекают к определенной научно-познавательной деятельности, опираясь на его ведущий мотив. Но со временем путем специальной организации учебного процесса, приводят к структурной переориентации мотивационной системы студента, в которой внутренние мотивы познавательной деятельности из ранга дополнительных переходят в положение ведущих. Постепенно, по мере приобретения опыта такого функционирования мотивационной системы в разных учебных ситуациях, ее структура закрепляется и становится относительно устойчивой. Это требует специальной организации условий осуществления учебно-познавательной деятельности. Подход к каждому студенту в рамках такой схемы должен быть индивидуальным, первые мотивационные «зацепки» должны соответствовать особенностям мотивационной структуры конкретного человека.

На начальном этапе полезными будут «внешние побуждения», которые также должны индивидуализироваться под каждого студента. Важно и определение сроков выполнения задания, изучения определенного учебного раздела. На первых этапах можно и нужно использовать санкции относительно тех, кто не вложился в отведенное время работы.

Для развития мотивов полезно сначала дополнять явные мотивы внешнего побуждения; следующее погружение в предметный материал создает основу для формирования и укрепления внутренней мотивации. При этом внешние побуждения должны постепенно сниматься. Основная цель их использования – вовлечение студента в самостоятельную работу. Во время этой работы происходит становление адекватной ей системы мотивации, которая в дальнейшем обеспечивает саморазвитие такой работы.

Необходимо различать цели преподавателя в организации самостоятельной работы и самих студентов.

Основными целями преподавателей нашего образовательного учреждения есть необходимость получения новых знаний и формирование навыков и умений собственной познавательной деятельности, а также формирование навыков и умений собственной профессиональной деятельности.

Цели преподавателя не ограничиваются предоставлением студентам определенной информации, а включают необходимость формирования желания, навыков и умений собственной познавательной и профессиональной деятельности, то есть цели преподавателя сориентированы на перспективу.

Цели студентов должны быть конкретными и определены в часовом отношении, доступны и мотивированы. Оглашая студенту цель его самостоятельной работы, необходимо четко определить критерии результатов. Результат должен быть творческим по содержанию и материальным по форме.

Формально организованная аудиторная работа, так же как и примитивно понятая самостоятельная работа, не приводят к формированию умения самостоятельной проработки информации, повышения своего профессионального уровня в будущем. Это фактически единичная деятельность в единично созданных условиях. После изменения этих условий – после окончания образовательного учреждения – бывший студент остается на том же уровне знаний и умений, который ему вложили во время обучения, и даже теряет его. К изменению окружения, которое требует постоянного самообразования, приспособление к новым требованиям, он не готов. У студентов в разной мере сформированы навыки интеллектуальной деятельности, то есть недостаточно сформирована система саморегуляции собственной познавательной и в будущем профессиональной деятельности. В будущем формирование саморегуляции профессиональной деятельности происходит, как правило, стихийно. Однако известно, что сам по себе объем знаний профессионала не создает, и профессиональный опыт также

не приводит к автоматическому формированию мысленных структур, которые обеспечивают высокую эффективность осуществления профессиональной деятельности. Поэтому вопрос формирования мышления специалиста, которое ведет к принятию определенных решений, саморегуляции профессиональной деятельности находится в центре внимания.

Подводя итог вышесказанного, можно сделать следующие выводы. Для того, чтобы студент мог успешно обучаться как в аудитории, и так и вне ее, необходимо, чтобы он имел позитивную образовательную мотивацию и позитивное отношение к обучению. Например, среди первокурсников большую роль играют мотивы достижения успеха или мотивы избегания неудач. В целом же самостоятельная работа студентов требует наличия серьезной и устойчивой мотивации, которая определяется необходимостью эффективной профессиональной деятельности и высокого уровня компетенций выпускника СПО, поэтому невозможна без стимулирования профессионального роста студентов и воспитания их творческой активности.

Список литературы Значимость самостоятельной работы в формировании профессионально важных качеств студентов СПО и ее мотивация

- Об образовании [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республик № 55-IHC от 19.06.2015: (с изменениями, внесенными Законами от 04.03.2016 № 111-IНС, от 03.08.2018 № 249-IНС). - Режим доступа: http://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii

- Голант, Е. Я. О развитии самостоятельности и творческой активности учащихся в процессе обучения [Текст] // Воспитание познавательной активности и самостоятельности учащихся. - Казань - 1969. - Ч. 1.

- Дайри, Н. Г. Обучение истории в старших классах [Текст] / Н. Г. Дайри. - Москва: Просвещение, 1966.

- Есипов, Б. П. Самостоятельная работа учащихся на уроке [Текст] / Б. П. Есипов. - Москва: Учпедгиз, 1961

- Якунин, В. А. Психология учебной деятельности студентов [Текст] / В. А. Якунин. - Москва, 1994.