«Значит тебя кулаки и враги народа одурачили» : формирование языка вражды в советской Грузии

Автор: Кинцурашвили-Одикадзе Тамрико

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Историческая социология

Статья в выпуске: 6, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты анализа риторики грузинских масс-медиа 1920-х годов. До 1924 года (время окончательной победы большевизма в Грузии) эту риторику отличает исключительная агрессивность по отношению к очерченному кругу врагов. После установления советского порядка в стране язык прессы смягчается, акцент переносится на пропаганду достижений советской власти, исчезают прежние объекты враждебности и связанные с ними риторические клише, но появляются новые. Отдельное внимание автор уделяет детским изданиям того времени.

Массовая информация, количественный и качественный контент-анализ, образ врага, большевистская риторика

Короткий адрес: https://sciup.org/142182160

IDR: 142182160

Текст научной статьи «Значит тебя кулаки и враги народа одурачили» : формирование языка вражды в советской Грузии

Язык — важнейшее оружие влияния на массы, вне зависимости от того, является ли целью риторики реклама или формирование в сознании людей «правильной» идеологии. В своей статье я хотела бы продемонстрировать, как большевистская риторика овладела средствами массовой информации Грузии и как она менялась в первое десятилетие существования в республике советской власти.

На примере крупнейшей большевистской газеты «Комму-нист»1, издававшейся на грузинском языке, я проанализировала то, как и при помощи каких языковых средств индоктрини-рует советская власть свою идеологию в массы.

Периодом для исследования были выбраны 1921-1932 годы. 1921 год — год ликвидации независимости Грузии и начало ее советизации. В течение последующих трех лет прекратили существование оппозиционные партии, а прокатившиеся по стране антибольшевистские выступления были жестоко подавлены. С 1925 года начинается период, когда коммунистическая партия полностью берет под контроль все рычаги управления страной.

Для анализа были выбраны все номера газеты, вышедшие в течение сентября 1921, 1922, 1923, 1924, 1926, 1928, 1930, 1932 годов. Для заявленных в исследовании целей эта выборка представляется вполне релевантной. Частота представленных годов отражает скорость социальных и политических изменений в стране. А сентябрь был выбран потому, что наибольшее число сохранившихся номеров газеты оказалось именно в этом месяце. К тому же сентябрь месяц активной политической жизни. В сентябрьских выпусках газеты за каждый из годов я выбрала по семь наиболее значимых и показательных публикаций социально-политического характера. Среди этих публикаций есть репортажи, авторские статьи, письма читателей и другие жанры.

Поскольку для власти стояла задача воспитания нового поколения, то было интересно проанализировать язык печати, предназначенной для детей. Для этого был выбраны все 12 номеров детского журнала «Октябренок» за 1933 год2.

Отобранные тексты подверглись качественному и количественному контент-анализу.

изданиям того времени.

Тамрико Кинцурашвили-Одикадзе

Преподаватель Тбилисского государственного университета им. Илии

Большевистская риторика в Грузии

Первые четыре года после установления советской власти абсолютное большинство статей, опубликованных в газете, было направлено на обвинение и оскорбление политических оппонентов. Независимо от повода написания статьи, в тексте предпринималась попытка создать образ врага из оппонентов в целях дальнейшего их уничтожения.

Сразу после прихода к власти в 1921 году партия старалось говорить на языке закона. Слова Ленина: «Как же быть? Объявить спекуляцию безнаказанной? Нет. Надо пересмотреть и переработать все законы о спекуляции, объявив наказуемым (и преследуя фактически с тройной против прежнего строгостью) всякое хищение и всякое уклонение, прямое или косвенное, открытое или прикрытое, от государственного контроля, надзора, учета. Именно такой постановкой вопроса (в С. Н. К. уже начата работа, т.-е. Совнаркомом уже предписано начать работу, по пересмотру законов о спекуляции) мы и добьемся того, чтобы направить неизбежное, в известной мере, и необходимое нам развитие капитализма в русло государственного капитализма.»3 Логично, что каждое нарушение закона должно сопровождаться соответствующим наказанием. И хотя высшая часто применяемая мера наказания — расстрел, однако подчеркивание законности наказания сокращает ощущение несправедливости до минимума.

В газетных статьях этого года часто упоминаются юридические понятия, связанные с законностью, но после восстания 1922 года,4 риторика резко меняется. Относительно корректные высказывания и стремление к аргументации сменились на прямые угрозы политическим противникам: «...кто в этом случае должен защищать рабоче-крестьянский режим, достояние февральского переворота и революционный порядок? Разумеется, советское правительство и тот орган, который имеет своей целью борьбу в особых условиях с бандитизмом и контрреволюцией, ее устранением. В наших газетах сегодня печатается заявление чрезвычайной комиссии республики, ЧК. Читатель и весь наш народ увидит, кто столкнулся на своем пути с его огнем и мечом. Все увидят, кого уничтожает раскаленное железо охранного органа республики, кому перекрывает дорогу власть трудящихся. Потерявшие привилегии бывшие князья, дворяне, кулаки и прочие подонки, бандиты и контрреволюционеры, во главе с правыми (особенно с меньшевистскими) партиями убедятся, что «шутить» нет времени, что имеет предел великодушие как занятого трудом и строительством страны народа, так и революционной власти (здесь и далее выделено мной — Т.К.)»5.

Жестокость наказания подчеркивается привычными метафорическими образами каленого железа, огня и меча, что должно производить более сильное психологическое давление на человека. Оздоровлению организма трудящихся должна способствовать безжалостная процедура — «каленым железом революции выжечь нарост на его теле» .

В 1923 году газета «Коммунист» писала: «...Что предопределило решение этих воинов-ветеранов, встать на новый путь? Только то, что самая лучшая часть старых интернациональных социал-демократов осознала: своей практикой, горьким опытом прошлого и с учетом настоящего и будущего, что во время социальной революции потерпели поражение традиционные принципы «демократии», которые зиждились на чрезмерной эксплуатации рабочих. Победила коммунистическая теория и практика, путь диктатуры пролетари-ата».6 При помощи такой циничной аргументации готовилась ликвидация политических конкурентов, и действительно, позже Национально-демократическая партия прекратила свое существование под давлением большевистского пра-вительства.7

Мы знаем, какими методами пользовались большевики для изгнания оппонентов с политической арены. В газетах писали, что политические оппоненты осознают свое бессилие перед большевистской идеологией. «К армии бойцов социалистической революции добавился в Грузии довольно мощный отряд, который теперь по-братски разделит ее радости и печали, накал будущих боев и радость неизбежной окончательной победы…».8 «По-братски» — так писали о тех людях, которых совсем недавно призывали уничтожать за отличающуюся позицию и которых называли врагами народа.

В 1924 году главной темой стало восстание этого года. Чаще всего мы встречаем в текстах понятие «враги трудящихся» (а не враги большевистской власти!). «С врагами народа расправится и накажет их сам народ». Это должно было указывать на то, что большевики будто бы занимали позицию вне игры. Когда партия расстреливала оппонентов, она оправдывала это интересами трудящихся, которые никого не простят и никому не дадут свергнуть рабоче-крестянскую диктатуру. В других случаях совершаемые расправы связывали с тем, что государство стоит на страже прав трудяшихся: «Советская власть беспощадной рукой подавила тех, кто начал кровавую авантюру против рабочего класса»9.

В том же году принятие всех опубликованных в газете резолюций приписывается рабочим и крестьянам, демонстрируется и подчеркивается их воля. Все резолюции написаны как под копирку, часто совпадают не только слова, но и целые фразы — «Мы требуем расстрела авантюристов»; «Мы все, как один, выйдем на защиту советов»; «Беспощадная борьба с меньшевистской контрреволюцией»; «Да здравствует коммунистическая партия, единственный представитель интересов рабочего класса!»10.

Большевистская жестокость наказания лиц, объявленных в качестве виновных, в публикациях 1924 года достигла пика по сравнению с предыдущими годами. Но после того, как восстание было успешно подавлено, появилось желание оправдания этой жестокости. Большевики пытаются показать, что они не такие беспощадные, как кажется: «Мы никогда не были охвачены чувством мести. Но, в конце концов, все должны понять, что мы сторожим добытое и укрепленное кровью и столькими муками целых поколений дело, защищаем будущее народа и никому не дадим права причинить вред революции, настоящему и будущему советских стран из-за какой-либо слабо-сти»11.

В течении первых четырех лет советского правления, активно употреблялась религиозная терминология, в газетном языке появлялись библейские персонажи, но в основном в отрицательном контексте: «Их поведение сравнить с иудой нельзя. — нет. Это было бы несправедливое оскорбление иуды. Говорят после того как предал своего учителя, иуду настолько замучила совесть, что он пошел и повесился, и деньги 30 серебряных из-за которых он предал своего священника, бросил в лицо своим наемникам. Иуда повесился, но эти, разумеется не повесятся! Они это грязное дело своим достоинством и честью считают.»12. « С такой проповедью ходили грузинские меньшевики в массы и разжигали огонь националистического сумасшествия.»13. «Надежды внутренней и внешней контрреволюции, апостолов разгрома и порабощения людей разо-чарованы.»14. «Наше решение не представляло секрета для этих апостолов авантюры, которые за границей мирно уст-роились»15. «Вечной опорой российского царизма считалась стая духовенство церкви во главе с князьями»16. Этот факт, вызывает удивление со стороны атеистического правительства. Насчет этого интересного явления пишет и советский лингвист А.Селищев. Он объясняет этот вопрос тем, что «В среде русских революционеров, в особенности в студенческой части ее, было немало лиц, прошедших духовную школу. В своей речи они представляли ряд черт, свойственных языку людей этого круга. Среди этих черт были слова и сочетания старой славянской письменности. После революции 1917 года количество лиц, вышедших из духовной среды, стало весьма значительным в рядах революционных и советских деятелей на самых различных поприщах, не исключая и антирелигиозной пропаганды. Благодаря воздействию этих лиц, проникали в широкие круги советской общественности некоторые черты языка этих деятелей, некоторые слова и сочетания церковнославянского происхождения. Необходимо также отме- тить, что употребление «славянизмов» связывалось у говорящего с особой значимостью, выразительностью, с той или иной эмоцией. В этом значении церковнославянских элементов. В результате приходится наблюдать широкое распространение в речи советских деятелей церковнославянских элементов в виде отдельных слов, а также в виде сочетаний и словесных образов и сравнении, связанных с церковно-славянской письменностью.»17

Образы, сравнения, словесные выражения церковно-книжного происхождения. — «Евангелие коммунизма, апостол коммунизма, социализма. Иудушка Каутский»18; «Вот нагляднейшее доказательство того, как «левые» попали в ловушку, поддались на провокацию Исувов и других иуд капитализма»19; «Иуда Меньшиков»20

Для советского языка также характерна переинтерпретация некоторых понятий в отличие от общепринятого значения этого слова. Например: «В этом выступлении (имеются в виду выступления меньшевиков) не принял участия ни один честный рабочий, ни один крестьянин»21, «Этого достигнет власть с помощью рабочих и крестьян, всех честных граждан»22. В этих фразах слово «честный» равнозначно стороннику большевистских взглядов. Если политический выбор рабочего или крестьянина был отличен и тот принимал участие в выступлениях, то он уже не мог считаться «честным гражданином».

Выше мы упоминали, что риторика и язык дискуссии с оппонентами часто переходил этические рамки и становился оскорбительным. Анализ опубликованных текстов 1921-24 годов показал, что при оценке политических оппонентов большевики обильно использовали эпитеты и метафоры. Эти тропы нередко носили оскорбительный или саркастический характер. Для них характерно следующее:

-

1. Оценки могли содержать как юридические понятия (например, «уголовный преступник») так и слова, которые были легко понятны малообразованным рабочим и крестьянам («мелкие людишки», «глупцы»).

-

2. Несмотря на атеистическую идеологию, оценки политических оппонентов заимствовались из религиозной литературы (Иуда, апостол, судный день, 30 серебреников).

-

3. Используемые понятия концентрировались вокруг пороков оппонентов («предатели», «трусы», «лгуны», «беглецы»).

-

4. Многие понятия были архаичны («лакеи»).

-

5. Большевистская риторика была направлена не столько на одержание верха в дискуссии с оппонентами, сколько на их уничтожение («стереть с лица земли», «уничтожение», «истребление», «проклятие»).

-

6. Риторика содержала указание на пути уничтожения политических оппонентов («признать виновным», «смертельная казнь»).

-

7. Большевистская риторика из всех политических оппонентов создавала образ врага, который был настроен против власти рабочих и крестьян («враги рабочего класса», «агенты», «враги революции», «толпа врагов»).

-

8. Отмечу динамику в оценивании оппонентов большевиками. Несмотря на то, что в 1923 году все оппозиционные партии официально прекратили существование, оскорбительная критика в адрес оппонентов не только не ослабла, а напротив, усилилась, достигнув в 1924 году своего апогея. Агрессивными стали не только выступления высокостатусных большевиков, но и тексты простых рабочих.

Таким образом, большевики использовали риторику для создания образа врага из своих политических оппонентов, призывали к их уничтожению, так чтобы предполагаемые последующие репрессии не вызывали в людях возмущения или сочувствия. Большевистскую риторику 1921-24 годов можно смело назвать примером создания и легитимации языка ненависти.

Что касается риторики последующих годов, то она заметно меняется. Прочитывается новая цель — продемонстрировать, в первую очередь, все достижения власти: «Каждая нация, которая идет вашим путем, непременно станет большой нацией... Вот где настоящая Лига, не Лига империалистических грабителей, какой является Лига наций. Когда я вернусь, то всеми своими силами попытаюсь разъяснить рабочим, что Советский Союз — одна из стран мира, которая дала возможность малым нациям жить вместе с большой нацией так, чтобы эта последняя не отняла у них национальной культуры... В деятельности Советского правительства, как в других областях, так и здесь, нигде в мире, насколько я знаю, не существует ничего подобного. Камеры в корпусах политзаключенных первосортные, с заключенными обращаются лучше, чем обращались со мной, когда я сидел в тюрьме в Англии, или как обращались с арестованными суфражистками...»24 — пишет Ленсбери. — Отмечая достижения пропаганды, он пишет: «для улучшения процесса партобразования надо обратить внимание на такие условия, как: пропагандисты, программы и учебники, которые обеспечат качество учебы и борьбу на два фронта— с правым уклоном, как с главной опасностью и с левым уклоном и против троцкистского уклона»25.

Риторика детских журналов

После того, как мы увидели, как использовали средства массовой информации большевики для индоктринации взрослого населения, было бы интересно посмотреть, как это осуществлялось в детских изданиях.26 Оказалось, что в журнале, рассчитанном на малолетнего читателя, не оказалось ни одного стихотворения, рассказа, пьесы или даже письма от самих читателей, которые не были бы выстроены по пропагандистским лекалам. В детском журнале не было детского материала.

Для успеха индоктринации авторы старались использовать доступный детям язык. Но, как и во взрослых средствах массовой информации, в детском журнале мы тоже встречаем и актуальное понятие «враг», «агент», «враг народа»; с которым отождествляют и «кулака».

...Вот, например, приводятся якобы слова Ленина:

«... много учитесь!

Учитесь, учитесь и еще раз учитесь!

Тогда враг не нанесет вреда

И нас не опередит!27 (подстрочник мой— Т.К.)

«... значит тебя кулаки и враги народа одурачили...»28

Из текстов видно желание внедрить в сознание детей ненависть к царю, буржуазии, священникам, кулакам, меньшевикам. Проявление ненависти к ним пытались вызвать наклеиванием на них образов агрессора, убийцы и угнетателя. Например, когда говорилось о царе, подчеркивалось, что он также является убийцей детей. Появляется новое понятие «палач».

В рассказе «Рассказ отца» о кровавом воскресении 1905 года отец рассказывает детям: «Рабочие вместо помощи от царя получили пули, белый снег был окрашен кровью безоружного народа.

— А дети рабочих тоже там были, папа? — спросила испуганная Натела.

— Да, дочка, они тоже там были и пролили кровь.

— Какой палач этот царь, что даже детей не пожалел! Знаешь, папа, мы очень ненавидим царя», — сказала Натела29.

В этом рассказе два главных месседжа: 1. Царь пролил кровь детей рабочих и окрасил белый снег кровью безоружного народа. 2. Самым главным сообщением является заключение, которое, неслучайно озвучивает малолетняя героиня рассказа: «царь — палач», «мы ненавидим царя».

Как выше было отмечено, кроме царя имидж убийц и злодеев получили меньшевики, а буржуазия и кулаки упоминаются как угнетатели. В пятом номере «Октябренка» читаем: «В 1918-1919-1920 гг. осетинское крестьянство требовало освобождения от гнета буржуазии и кулаков. Из-за этого на села нападали войска меньшевиков, сжигали дома, убивали и отнимали скот, расстреливали лучших большевиков Осе-тии».30 Здесь ключевыми выражениями также являются: «гнет буржуазии и кулаков», «меньшевики нападали, сжигали, убивали, отнимали, расстреливали лучших большевиков».

В журнале велась также антирелигиозная пропаганда. «Голодный медведь», т.е. священник, описывался так:

«На некотором расстоянии показался какой-то великан. Всклоченные волосы лежали на спине, грязная борода доходила до пояса, полы длинной рясы тащились по земле, ее рукава

были обтрепаны. Дети узнали священника и свернули с доро-ги»31 . Именно этот священник окажется тем «голодным медведем», кого боялись живущие в деревне дети и за которым гонялась вся деревня, чтобы схватить его. И только потом односельчане поняли, что это не медведь, а священник. То, что священник является отрицательным персонажем, то, что у него грязная борода, он пугает детей и т.д., на первый взгляд, как будто являются незначительными символами. Однако именно это формирует отношение к церковным лицам, тем более у малолетних читателей.

В текстах часто встречаются такие понятия как «комсомолец», «коллектив», «колхоз». Каждое из них элемент позитивной пропаганды. «Матери, члены коллектива, угощают своих детей ароматным маслом, мягким хлебом и молоком». 32 В детском отделе читатель-третьеклассник читает: «Зима. Снег покрыл землю одеялом, а крестьянин-колхозник отдыхает, сидит у камина и напевает:

Продукты я припас

Муку, яйца, сыр, фрукты

Отдохну без забот

У меня больше нет никаких проблем». 33 (подстрочник мой — Т.К.)

«— Почему ты не вступил в колхоз? — спросил его мой отец. Тебе бы помогли, и ты, как и другие колхозники, сегодня жил бы в достатке и добился бы успехов. Пока не поздно, запишись в колхоз. Дети будут ходить в школу, затем поступят в вуз». 34

Итак, матери-колхозницы кормят своих детей ароматным маслом, мягким хлебом и молоком, крестьянин-колхозник зимой отдыхает, так как все припас, колхозники живут в достатке и тому, кто вступит в колхоз, окажут помощь, а его дети будут учиться в школах и вузах. Всё это элементы риторики, при помощи которой большевистская власть пропагандировала коллективизацию.

Важным фактом является и то, что кроме слов, имеющих прямое значение и нагрузку, широко использовались аллегории. Например, везде, где упоминался Ленин, описаны солнечный день, светлые краски, игрушки.

«Вчера ночью во сне я видел

Нашего дядю Ленина.

Был солнечный день.35 (подстрочник мой — Т.К.)

«Учительница в одной из комнат школы устроила уголок

Ленина. Какие там цветные игрушки и бумаги!»36

Если Ленин ассоциируется с солнечной погодой, то в рассказе или стихотворении о царе, погода всегда плохая и краски мрачные:

«На мрачном небе

Не светят солнечные лучи» 37 (подстрочник мой — Т.К.) Это также является одним из способов усиления позитивного или негативного настроения.

Положительным, достойным подражания и наиболее часто упоминаемым персонажем детского журнала является «дядя Ленин». «Ленинцы, учитесь у Ленина!» — в очень большом тексте под таким заголовком мы читаем воспоминания разных людей о Ленине. «В школе учился лучше всех. Из одной группы в другую переходил только с пятерками и с первой награ-дой»38. «Он объяснял товарищам во время перемены непонятные вопросы. Иногда в гимназию приходил на полчаса раньше для того, чтобы перевести с греческого и латинского языков непонятные товарищам места»; «Ленин вел необыкновенно простую жизнь — никакой лишней роскоши. В работе он был лучшим организатором».39 Тов. Крупская говорит: «Характерной для Ильича чертой была особенная забота о товарищах, сидящих в тюрьме. Проявляя большую заботу о товарищах, он вместе с тем был очень стойким в политической борьбе, твердо боролся за линию партии. Когда в 1917 году, перед Октябрьской революцией, Зиновьев и Каменев опубликовали в буржуазной газете письмо о превышении власти большевиками, Ленин по этому поводу писал: — Я для себя считал бы постыдным, если бы из-за прежней близости с этими бывшими товарищами я начал бы колебаться в том, осуждать их или нет. Я говорю прямо, что после этого я их товарищами не считаю и на съезде всеми своими силами буду бороться для того, чтобы их исключили из партии».

Это небольшая выдержка из текста, где каждое слово служит созданию портрета Ленина как идеальной личности: доброй, умной, трудолюбивой, простой и т.д. Однако при чтении последней части этого текста рождается вопрос, насколько такой текст подходит малолетним детям? Насколько знает или должен знать малолетний ребенок такие понятия как: буржуазия, социализм, меньшевики, контрреволюция, политическая борьба? Насколько естественно, что читательница-четырех-классница Гульнара Багошвили посылает в журнал для публикации такое стихотворение:

«Мы выполним твое дорогое для нас завещание Будем учиться хорошо, бороться стойко, Чтобы скоро наступил социализм,

И чтобы освободить весь мир»40 (подстрочник мой — Т.К.)

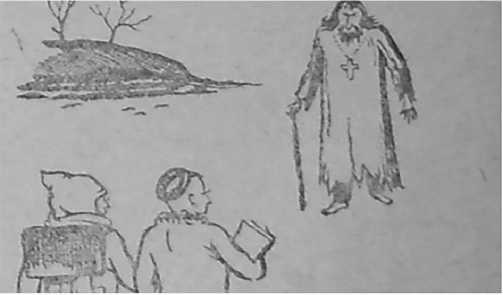

Для пропаганды партийной идеологии, кроме языка, использовались и визуальные образы, которые дают хорошую возможность для произведения эфекта и надолго остаются в сознании человека. Нижеприведенный типичен для тогдашней пропаганды.

Изменения в языке пропаганды в средствах массовой информации

Со временем язык и риторика большевиков претерпели значительные изменения. Если риторика 1921-1924 гг. в ос- новном строилась на оскорблении политических оппонентов, и угрозам в их адрес, но позже эта риторика стала более сдержанной. Контент-анализ, в частности, продемонстрировал, что в выбранных для анализа текстах 1921-1924 гг. наиболее часто встречаются слова «бандит» (46 раз) и «авантюрист» (21 раз), которые были использованы в адрес политических оппонентов. А позже эти понятия уже не встречались. Слово «враги» в 1921-1924 гг. встречается 20 раз, а в 1926-1932 гг. фиксируется только 9 раз, хотя это понятие и продолжает существовать, поскольку постоянное формирование образа врага характерно для сталинской пропаганды. Наблюдаются и содержательные изменения. Так, например, если в начальном периоде статус первых врагов страны принадлежал меньшевикам и буржуазным странам, то позже их место прочно заняли кулаки, а также Лига наций и троцкисты.

В 1926-1932 гг., при упоминании оппонентов, наиболее часто использовались понятия «оппортунист» (12 раз, это понятие впервые и лишь единожды было использовано в 1923 году как «вредный оппортунист») и «вредитель» (9 раз, впервые этот термин встречается в 1922 году — «вредная шовинистически настроенная интеллигенция», которые со временем прочно укоренилась в советской риторике.

Важным также является не только количественное сравнение конкретных понятий, но и выявление их разнообразия, так как и здесь намечается динамика в сторону уменьшения. Если только в 1924 году оскорбительный, циничный и саркастический глоссарий насчитывал 45 слов, то в текстах 19261932 гг. их число уменьшается до 36.

До 1925 года в советской газете много писалось о неудачах политических оппонентов: «Они создали хотя бы один завод, кроме этих смешных мыльных заводов, которые создавало каждое городское самоуправление с целью получить от правительства денежную помощь и о которых на экономическом совещании меньшевистский министр Н.Хомерики произнес речь, наполненную иронией и сарказмом? Нет, ни одной фабрики, ни одного завода не создали грузинские меньшеви-ки»41. Основной акцент был перенесен на выявление их ошибок, а позже риторика уже была ориентирована демонстрацию достижений советской власти.

В 1926 году в газете было опубликовано уже упомянутое письмо Ленсбери: «Прошло шесть с половиной лет с тех пор, как я не был в Советской России, и по возвращении меня очень удивили те необыкновенные изменения, которые здесь произошли с 1920 года. Тогда страна была объята войной, голодом и эпидемиями … Я увидел удивительные, прямо неописуемые изменения, которые произошли во всей стране; везде кипит жизнь. Особенно это ощущается по воскресеньям и в праздники. Никто не думал, что народное образование, начиная с низших (начальных) школ и кончая университетами, было бы так широко развито. Дети, матери, больные, старики и инвалиды, а также безработные, о них здесь, в России заботятся больше, чем в какой-либо другой стране мира. Здесь относительно большая и истинная демократия, чем в Англии. Там мы имеем все формы демократии, но они полностью лишены демократического духа и содержания. Каждый из нас, кто имеет возможность провести в России какое-то время, воочию увидит и почувствует, что, хотя вы постоянно употребляете слово «диктатура», но в вашей реальной жизни сейчас расцветает истинная демократия» .42 Интересно и то, что о многочисленных достижениях советской власти говорит человек, который как будто и не является политически заинтересованной стороной, давая оценку как бы издалека, имея возможность сравнивать.

Как я уже говорила, после советизации Грузии в газетном языке партии часто употреблялись религиозные понятия и библейские персонажи, в большинстве случаев при оценивании политических оппонентов и в отрицательном контексте. В 1921-1924 годах избранные для анализа тексты содержали их 30 раз, а в 1926-1932 годах встречаем лишь однажды единственное понятие «христианин».

Чем объяснить изменения в риторике большевиков?

Изменение большевистского газетного языка и его заметное смягчение после 1924 года обусловлено, скорее всего, тем, что большевики укрепили власть. Успешно завершив ликвидацию политической оппозиции, они стали единолично контролировать и направлять все процессы в стране. В первые годы советизации при наличии оппозиции и протестных настроениях большевики в Грузии чувствовали себя недостаточно уверенно. Но у новой власти было достаточно средств для влияния на массы, одним из важнейших из которых являлись средства массовой информации, становившиеся «партийными пропагандистами и агитаторами».

Даже на стенгазеты возложена эта функция: «Настенная газета является наилучшим оружием против борьбы со злодеяниями, суеверием и культурной отсталостью». И для ее правильной организации даны также и директивы: «Руководство ячейки должно осуществляться через проверку политической и технической работы стенгазеты. Ячейка должна указывать редколлегии на непростительные политические ошибки. Ячейка должна обратить на это внимание и принимать всяческие меры для исправления линии (...) В общем, мы должны помнить, что содержание стенгазеты, сторона ее технического улучшения и правильность политической линии зависит не только от умелого и целесообразного руководства редакционной коллегии, а также и от партийных ячеек».43

Прямо говорится, что печать приравнивается к оружию. Но еще более важным я считаю то следствие, что если партийная ячейка должна строго контролировать политическую линию стенгазеты, то, что тогда говорить об уровне контроля массовых газет! Легко представить, какие директивы направлялись редколлегии и журналистам, какого уровня достигала само-цензура, с какой осторожностью и расчетом писалось каждое слово, какая мобилизация внимания присутствуют в газетном языке в страхе не допустить «непростительных политических ошибок» и сохранить правильную политическую линию..

Скорее всего, не существовало конкретного плана «перевоспитания» населения. Еще не заработал сталинский молох репрессий. Так что на средства массовой информации пала основная нагрузка по внедрению большевистской идеологии. Мы видим, как постепенно менялись не только содержание, но и самый облик газеты. Вначале главная коммунистическая газета выпускалась всего на двух полосах и не имела организованной структуры. В газете не было рубрик, объявлений, анонсов, то есть всего того, что появилось в последующие годы. По мере укрепления советской власти параллельно формировалась более солидная и деловая риторика. Конечно, тексты бывали и агрессивными и содержали угрозы, но уже не в тех масштабах, что раньше.

Тот факт, что с 1926 года в газетном языке мы не встречаем религиозных понятий и библейских персонажей (даже в негативном контексте), что было нормой в 1921-1924 гг., поднимает очередные вопросы. Если принять во внимание упомянутое выше мнение Селищева, то исчезновение аллюзий к библейской тематике можно было бы обяснить проведением так называемой «правильной политической линии». Вполне допустимо то, что члены партии всё же употребляли в речах религиозные понятия. Однако формирование стандартов антирелигиозной пропаганды формировало и новые требования к редактированию газетных текстов. Так же, как редактировались для публикаций стенограмы выступлений партийных лидеров (и различия между первоначальным и опубликованным текстом были весьма значительными), редактировались и все остальные тексты.

Вместо заключения

Поскольку все выводы мною сделаны непосредственно в тексте статьи, то мне остаётся добавить совсем немногое. Думаю, что это исследование может дать толчок к началу более глубокого изучения большевистского языка в газетах. Изучение языка, который испытывает влияние со стороны политических и социальных изменений в стране вообще, отражает все переломные периоды истории, есть один из лучших путей понимания советской действительности вообще. Скромно надеюсь, что статья будет хорошим стимулом для пробуждения исследовательского интереса к грузинским средствам массовой информации 1920-30 годов.

Список литературы «Значит тебя кулаки и враги народа одурачили» : формирование языка вражды в советской Грузии

- Ленин В.И. О продовольственном налоге (Значение новой политики и ее условия) ПСС, издание пятое, том 9, 1921. с.201-204

- Селищев А. Язык революционной эпохи. Москва, 1928. с.62-63