Знаки и геометрические изображения на предметах обработанной кости из третьего жилого объекта стоянки Костенки 11, 1а слой: контекст, техника и стилистика

Автор: Дудин А.Е., Ахметгалеева Н.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Материалы конференции "Знаки и образы в искусстве каменного века"

Статья в выпуске: 261, 2020 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты анализа контекста, технологии изготовления и особенностей различных знаков и символов на предметах искусства из раскопок 2014-2018 гг. верхнепалеолитической стоянки Костенки 11, 1а культурный слой. Два предмета с декоративными рисунками выполнены из бивня мамонта - это изделия с двусторонне скошенным концом (мотыги). Два других декорированных предмета представляют собой фрагменты ребер мамонта. Во всех случаях наблюдаются полосы, состоящие из гравированных линий. Используемые технологические приемы для основных деталей рисунков на изделиях едины. Но форма, сочетание с другими элементами рисунка и отдельными знаками различаются. Мы полагаем, что разнообразие технологических приемов, возникающее при декорировании изделий, непосредственно связано с их семантикой. И это сильно отличает такие предметы от других изделий данной коллекции обработанной кости.

Верхний палеолит русской равнины, костенки 11, предметы искусства из бивня и кости мамонта

Короткий адрес: https://sciup.org/143174574

IDR: 143174574

Текст научной статьи Знаки и геометрические изображения на предметах обработанной кости из третьего жилого объекта стоянки Костенки 11, 1а слой: контекст, техника и стилистика

В результате полевых исследований новой костно-земляной конструкции, найденной в 2014 г. в Костенковско-Борщевском районе на стоянке Костенки 11, слой Ia, была собрана коллекция обработанной кости с самобытными чертами, которые отличают ее от других известных костяных верхнепалеолитических индустрий Русской равнины (Ахметгалеева и др., 2017; Ахметгалеева, Дудин, 2017). Выделены произведения искусства из бивня и кости мамонта, покрытые разными знаками и символами. Их технологическое исполнение характеризуется появлением ряда приемов, не фиксирующихся при анализе утилитарных http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.261.18-32

изделий. Целью данного исследования являлось изучение контекста находок, особенностей технологического исполнения и стилистики разных знаков и изображений на выявленных предметах искусства.

При описании возможного инструмента работы мы предлагаем тип орудия или сразу нескольких орудий, у которых есть необходимые рабочие зоны. В то же время кремневые орудия могут являться полифункциональными и выступать по необходимости в разных функциях при производстве одного изображения, все может зависеть от положения инструмента в руке мастера и его наклона относительно поверхности обрабатываемого изделия. Наиболее удачными для гравировки могут быть трехгранные выступы отщепов и иных орудийных форм, углов на сломе пластин/пластинок (рис. 1: 1, 2а–d ) или разновидности двугранных угловых резцов (рис. 1: 2e ). Обратим внимание на то, что гравировка может производиться несколькими способами. В позиции 1 , когда резцовую кромку наклоняют и работа производится ее трехгранным углом, угол треугольного сечения при этом располагается внизу, сечение полученного паза v-образное (рис. 1: 1, 2b, 3b, 6g ). При использовании в этой же позиции более тупого угла

морфологически выраженного резца и последующей выкрошенности рабочего угла любого орудия сечение паза становится трапециевидным с пологими краями или корытообразным, ширина при этом зависит от ширины острия (рис. 1: 2e, 4е ). В позиции 2 , когда работа производится широкой кромкой четырехгранного в сечении лезвия, или треугольным в сечении лезвием, но в положении, когда основание треугольного сечения расположено снизу, сечение паза трапециевидное или п-образное (рис. 1: 2a–d, 4e, d, 6f, i ). Как видно из экспериментов, аналогичные рабочие кромки могут иметь отщепы, пластины/пластинки, и резцы. Так как мы видим иногда наложенные друг на друга негативы сразу нескольких движений, расширяющих паз, то наиболее правильным представляется изучение окончаний пазов, где можно «поймать» отдельно взятый след, в сочетании с характером проведенных линий (Там же). Что касается закругленного двугранного угла боковой кромки пластины или пластинки, то им можно производить относительно длинные, тонкие и прямые линии, а вот делать резкие повороты затруднительно (рис. 1: 4с ). Это отмечалось и предыдущими исследователями (Там же). Для аккуратной разметки, требующей резких поворотов, также необходим трехгранный выступ или угол, но более узкий (рис. 1: 1, 2a, 3а ). Только в этом случае острие можно расположить под углом почти 45º относительно поверхности обрабатываемого предмета, что предоставляет возможность создавать сложные повороты в орнаментальном изображении, регулировать длину линии. Поэтому от идеи, что часть орнаментальных волнистых линий могла быть произведена закругленным двугранным углом боковой кромки пластины, а не выступающим узким трехгранным углом какого-либо орудия, мы отказались.

Знаки и геометрические изображенияна изделиях из бивня и кости мамонта, Костенки 11, Ia слой

Технологически по-разному выполненные рисунки и знаки присутствуют на двух изделиях из бивня мамонта с двусторонне скошенным концом (мотыги) и на фрагментах двух ребер мамонта (рис. 2). Во всех случаях наблюдаются орнаментальные полосы-поля, состоящие из гравированных линий. Используемые технологические приемы для основных деталей орнаментальных полей на изделиях едины. Фиксируется работа преимущественно трехгранным резцевидным углом кремневого орудия, вероятно, выступом отщепа / пластины / пластинки /

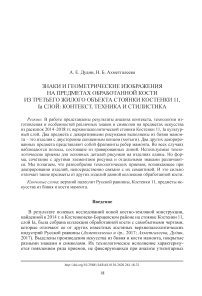

Рис. 1 (с. 20). Костенки 11, культурный слой Ia.

Фотоматериалы результатов экспериментов

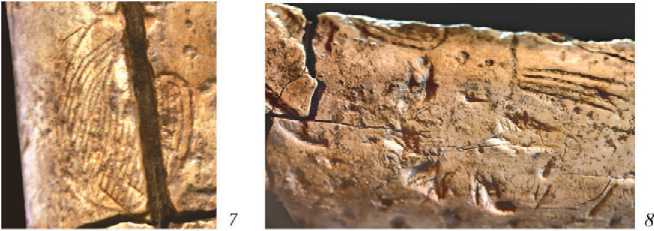

1 – гравировка углом отщепа в позиции 1 отслоившейся пластины бивня мамонта; 2 – экспериментальные орудия по орнаментации лопаточки из бивня мамонта; 3, 4 – эксперимент по произведению линий на лопаточке из бивня мамонта. Нумерация следов соответствует нумерации кремневых орудий (№ 2); 5 – экспериментальные линии на ребре свиньи; 6 – кремневое экспериментальное орудие по гравировке ребра (№ 5); 7 – макрофотография изобразительных полос на фрагменте ребра мамонта № 2; 8 – участок с первым и вторым овалами на ребре мамонта № 1; 9 – участок с третьим и четвертым овалами на ребре мамонта № 1

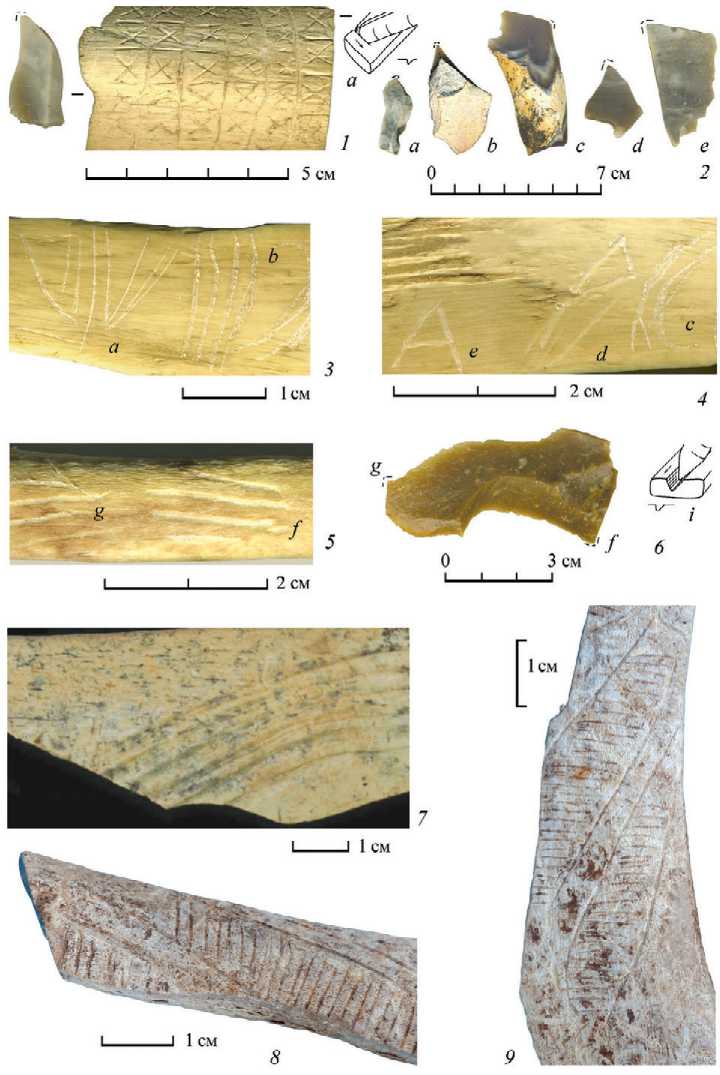

Рис. 2. Костенки 11, культурный слой Ia. Изображения на костяных предметах

1 – мотыга из бивня мамонта № 1 с прорисовкой декора; 2 – мотыга из бивня мамонта № 2 с прорисовкой декора; 3 – фрагмент ребра мамонта № 2 с декорированным рисунком; 4 – фрагмент ребра мамонта № 1 с декорированным рисунком резца. Функционально это орудие определяется как резец, которым производится частичная выемка материала в виде стружки (Лбова, Волков, 2015). Им проводится линия по предварительно выполненной более тонким углом (резчиком – по: Там же) разметке. В некоторых случаях отмечен постепенный переход от одной позиции одного и того же инструмента в руках мастера к другой. Толщина произведенных линий указывает на то, что использование морфологически выраженных резцов было маловероятно или редко. Чаще всего мы наблюдали (рис. 1: 1, 6g) прорезание в позиции 1, когда острая вершина треугольного среза острия инструмента располагалась внизу, а паз имел преимущественно v-образное сечение. Рабочее лезвие, как правило, было слегка наклонено в руке мастера, поэтому и борта паза чаще всего не симметричны (рис. 1: 1а). При этом наблюдалась разная ширина пазов и, соответственно, используемых рабочих углов.

Форма, стилистика и сочетание изобразительных элементов изделий стоянки Костенки 11, слой Ia, как друг с другом, так и с отдельными знаками, выполненными разными инструментами и разными техническими приемами, различаются. Это и создает особый образ в каждом конкретном случае.

Декорированные рисунки на изделиях из бивня мамонта

Мотыга № 1 (рис. 2: 1 ). Поверхность мотыги1 из дистального кончика бивня мамонта длиной 18,7 см покрыта орнаментом из серий прямых линий, создающих геометрические фигуры. Не весь декор сохранился ввиду сильной по-врежденности предмета. Но однозначно мы наблюдаем какое-то изображение, имеющее определенный смысл.

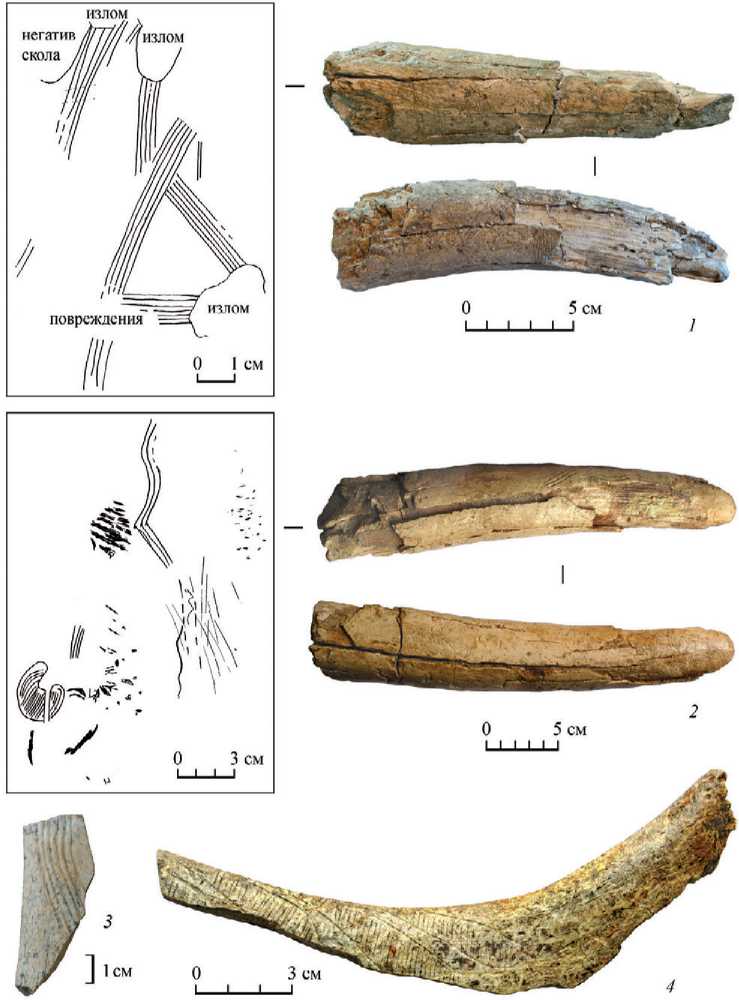

Основная фигура – это треугольник (рис. 2: 1 ; 3: 2 ), состоящий из полос выгравированных линий, каждая полоса имеет разное количество линий. Левая боковая полоса шириной 0,5 см состоит из 5 линий. Она выходит вверх за пределы верхнего угла треугольника еще примерно на 1 см. Правая полоса шириной 0,6 см (катет треугольника) состоит из 6 линий. Правый угол поврежден. В верхней части полоса не доходит на 1 мм до пересечения с левым катетом. Последним было выполнено основание треугольника. Его длина около 3 см, ширина орнаментальной полосы – 0,65 см, состоит она из 7 линий. Высота полученного треугольника – 4,4 см.

Линии выгравированы несколькими повторяющимися движениями на необработанной поверхности бивня тонкими трехгранными углами кремневых орудий в позиции 1 (рис. 1: 1 ; 3: 1–3 ). Разница связана с разным наклоном орудия, когда с трехгранного сечения рабочее лезвие в некоторых случаях переходит на прилегающий двугранный в сечении участок (рис. 3: 4 ). Вероятно, один и тот же инструмент используется под различным наклоном. При небольшом увеличении и дополнительном освещении наблюдаются участки, на которых заметно, что линии процарапывались иногда по нескольку раз в одном месте (рис. 3: 1, 3 ). Кромка режущего острия располагалась под небольшим наклоном

I________I 1 ем

I_______I_______1 2 cm

Рис. 3. Костенки 11, культурный слой Ia. Изображения на костяных предметах

1–4 – участки с декорированным рисунком на мотыге из бивня мамонта № 1; 5–8 – участки с декорированным рисунком на мотыге из бивня мамонта № 2

к поверхности, что, как отмечалось, связано с его наклоном в руке мастера. Здесь наиболее вероятно использование угла на сломе пластины/пластинки или удачного узкого острия отщепа (рис. 1: 1 ).

Вокруг треугольника также присутствуют отдельные выгравированные линии. Выделяется полоса из 6 линий, которая начинается рядом с изломом основания бивня и проходит слева от треугольника (рис. 3: 3 ). Между ними есть еще полоса из 5 линий, она начинается также в районе излома основания и доходит до основания левого катета, прерывается, а далее снова появляется ниже треугольника (рис. 2: 1 ). Линии в данных полосах отличаются более изогнутым профилем. Не всегда выдержано расстояние между ними. На разном расстоянии расположены и их окончания. Из-за повреждения не все они читаемы. Визуально не видны побочные следы, но при увеличении ×24 становится заметно, что каждая линия прорезана несколькими движениями, повторяющимися и пересекающимися.

Мотыга № 2. На второй мотыге (рис. 2: 2 ) из дистального кончика бивня мамонта длиной 28 см выгравирован рисунок из трех волнистых линий, ниже проходит еще одна волнистая линия с двумя изгибами. Зона нанесения «волны» слегка выскоблена и заглажена, есть опосредованные микроцарапины, видимые под увеличением ×20. Общая длина силуэта – 7,5 см, ширина – 0,4–0,65 см (рис. 3: 5 ). Каждая линия выполнена отдельно, имеет начало и конец, кроме третьей, у которой начало не сохранилось. Линии выполнялись по направлению от кончика бивня к основанию. При этом производились они сначала несколькими короткими движениями резцевидной кромки кремневого орудия, а далее, почти не прерываясь, «резец» шел до крупного поворота. На повороте угла сохранились по 1–2 остаточных следа, выходящих за пределы основной линии. Затем линия вновь начиналась, но уже под другим углом, и ее также периодически подправляли. В итоге получилось дополнительное ответвление на крайней левой линии. Кончики линий изогнуты. Сечение паза относительно широкое (0,6–0,9 мм), п-образное и неглубокое, соответственно, орудие обладало более широким в сечении углом, чем, например, в случае с орнаментом на первой мотыге. В конце нижней части линий пазы становятся v-образными, на перегибе видны тонкие побочные следы в виде царапин, имеющих парный характер из-за неровностей лезвия каменного орудия. Глубина пазов не более 0,5 мм. В данном случае более вероятно использование угла отщепа или, как вариант, резца в позиции 2 (рис 1: 6i ).

Ниже на расстоянии 3 см от конца этого рисунка проходит еще одна волнистая линия с двумя изгибами, но, к сожалению, повреждено ее начало. Выполнена она аналогично. Первый изгиб этой волны наиболее резкий. Ее гравировали, в отличие от верхнего рисунка, снизу вверх, проводя линию единым движением резцевидного орудия. Общая длина – 2,5 см. Но ниже сохранилась тонкая разметка пунктиром, выполненная двугранным углом – выступом тонкой боковой кромки пластинки/пластины. Она идет волнообразно ниже до длины 3,6 см. При увеличении видно, что основная и, соответственно, более толстая линия идет по разметке. Данную волну пересекают 8 длинных косых преднамеренных тонких нарезок, выполненных уже позже углом узкой боковой кромки пластинки. Их, в свою очередь, пересекает еще 3–4 продольных нарезки длиной около 5–5,5 см. Сделаны единым режущим движением каждая. Они распространяются вправо.

Напротив «волны» расположен рисунок «овала» размером 2,9 × 2,3 см. Он создан серией преднамеренных ударов (рис. 3: 6 ). Длинной поверхностью крупной пластины или долотовидным орудием делались зарубки (в данном случае нет экспериментальных данных). Негативы ударов широкие, в сечении v-образные с пологими краями. Они идут параллельно друг другу. Вверху и внизу овала располагаются самые короткие зарубки, в центре – линии из двух зарубок. Короткие зарубки 0,7 см в длину, длинные – 2,2 см. Так как зарубок много, они создают вогнутую поверхность внутри овала. Полагаем, что были какие-то еще поперечные зарубки / нарезки от тесания, выполненные предварительно. Это в итоге создало вогнутую ребристую поверхность изображения.

На противоположной стороне мотыги, на расстоянии 5 см от кромки излома основания бивня мамонта нанесен рисунок подковообразной формы размером 3,5 × 2,5 см (рис. 3: 7 ). Подобные изображения обычно относят к семантике «вульвы» – женского знака (см., например: Столяр , 1985. С. 246). Интересно, что данные изображения в большей степени встречены на ориньякских памятниках. Например, по Леруа-Гурану ( Филиппов , 2004. С. 140–143), это стиль I (период 32–25 некалиброванных тыс. л. н.) и, в меньшей степени, стиль II (25– 20 тыс. л. н. некалиброванных). Контур «вульвы» прорисован гравирующими линиями, сходными с линиями «волны». Внутри поле заполнено параллельными линиями, повторяющими очертания от периферии к центру. Их 18. Сначала прорезались боковые, затем центральные линии. Изготовление внешнего контура и внутренних линий отличается. Контур выполнен трехгранной резцевидной кромкой кремневого орудия, паз v-образный, ширина его меняется на разных участках от небольшого вращения орудия в руке мастера ( позиция 1 ). Пазы внутренних линий п-образны, но очень узкие. Они созданы повторяющимися движениями. Работать мог узкий, с переходом на двугранный, ограниченный участок какого-либо орудия (рис. 1: 2b ). В большинстве случаев видно начало и окончание линий. Все они расположены внутри контура, не касаясь его.

Справа и выше этого изображения, на расстоянии 1,5 см, расположена группа из четырех продольных линий длиной 1,7–1,9 см (рис. 3: 8 ). Каждая выполнена единым гравирующим движением трехгранной резцевидной кромки каменного орудия. В сечении паз v-образный ( позиция 1 ). Общая ширина этого рисунка – 0,4 см снизу и 0,5 см вверху, т. е. линии немного расходятся веером. Их преднамеренный характер не вызывает сомнения.

В районе нижней части группы из 4 линий расположены зоны коротких врезок, выполненных более узким в сечении углом каменного орудия (рис. 2: 2 ; 3: 8 ). Еще выше присутствуют серии множественных коротких нарезок, выполненные двугранными кромками орудий. А далее, выше группы из 4 линий, есть косые прямые нарезки длиной 0,8 см и 1,15 см, выполненные трехгранным углом орудия в позиции 1 .

На расстоянии 0,3 см справа от «вульвы» расположены еще три прилегающих друг к другу зоны с повреждениями из врезок и врубок преднамеренного характера. Они занимают площадь около 2,3 кв. см и производят впечатление каких-то знаков (рис. 2: 2; 3: 8). Среди них присутствуют изогнутые поперечные нарезки длиной 0,8 см, сделанные несколькими движениями широкой трехгранной резцевидной кромки кремневого орудия в позиции 1. Все это не пилящие, а режущие движения, т. е. работает более ограниченный участок орудия и под более тупым углом, чем при пилении. В случае с этими знаками режущие движения не только повторяются, лезвие орудия срезает выступы и углубляет сам знак. Подобным образом выполнены и продольные нарезки длиной 0,5 см, три линии меньшей длины и «знак» длиной 0,85 см, который расположен чуть выше и наискосок по отношению к оси изделия. Там же присутствует след от зарубки длиной 0,6 см. Правее и ниже «вульвы» расположена косая зарубка длиною 1,8 см, она дополнена выгравированной нарезкой.

Таким образом, анализ элементов декора показал использование при их производстве разных инструментов. Мы полагаем, что элементы изображений разновременны и, судя по разному художественному стилю их выполнения, могли быть произведены разными мастерами. Это усиливает смысловую нагрузку данного предмета и ставит вопрос о разнообразии манипуляций с ним, что подтверждается присутствием вариаций следов износа в качестве лощила, ретушера и колотушки ( Ахметгалеева, Дудин , 2017). Обращает на себя внимание присутствие на поверхности мотыги множества различных вмятин. Их происхождение не во всех случаях ясно. Это могут быть как естественные повреждения, так и следы от преднамеренных точечных ударов.

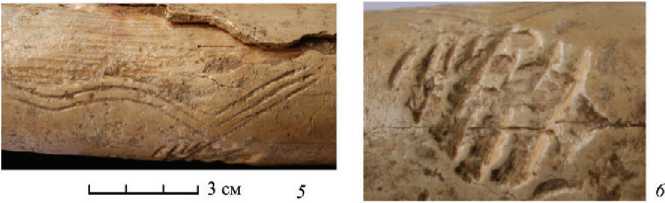

Ребро мамонта № 1 (рис. 2: 4 ). На верхней поверхности фрагмента проксимальной части ребра мамонта длиной 17,5 см, шириной 3–1,6 см, расколотого по центральной оси, сохранилась гравировка площадью 12,4 × 3 см. Она состоит из четырех выполненных наискосок по отношению к оси предмета, вытянутых, приостренных овальных полей, вписанных в плоскость ребра. Каждое создано двумя изогнутыми линиями с расходящимися концами. Внутри также есть линии. Они поперечны по отношению к оси изделия, но расположены наискосок по отношению к контурам «овалов».

Первый «овал», расположенный у границ излома ребра, фрагментирован и представляет собой только небольшой сегмент длиной 2 см (рис. 1: 8 ). Остальная его часть обломана в современности. Сохранились его центральная часть с тремя четкими линиями и кончики, предположительно, еще четырех линий. Расстояние между ними примерно от 0,14 до 0,18 см.

Второй «овал» находится в 0,35–0,5 см от первого. Сохранилось не менее 80 % его площади. Длина овала составляет 6 см, максимальная ширина в центральной части 1 см. Кончики создающих его линий расположены на расстоянии 2 см наискосок по отношению друг к другу. По высоте между ними всего 0,7 см. Противоположный край поврежден. Контур «овала» заполнен 23 линиями, расстояние между которыми варьируется от 0,1 до 0,2 см.

Третий «овал» самый крупный, длиной 7 см (рис. 1: 9 ), максимальной шириной 1,2 см. Линии, как и в предыдущем случае, берут начало у латеральной грани ребра, одна длиннее другой на 2,5 см, разрыв между ними 0,7 см. Внутри контура 28 линий, которые начинаются от верхнего края. До центральной части они сохранились полностью, далее отсутствуют их нижние окончания. Расстояние между линиями варьируется от 0,13 до 0,18 см.

Четвертый «овал», единственный сохранившийся полностью, имеет длину 4,8 см. Расстояние между началом контурообразующих линий – 0,8 см, высота –

0,4 см. Максимальная ширина овала – 0,9 см. Между окончаниями контурообразующих линий – разрыв в 0,6 см. Поле заполнено серией из 23 линий. Расстояние между линиями – 0,1–0,2 см. Линии имеют отступ от границ контуров в 0,15–0,2 см.

Все линии выполнялись трехгранными в сечении остриями (углами) кремневых инструментов. При выполнении контурных линий фиксируются разрывы движений руки, что облегчало выполнение изгибов. Само ребро вращалось по мере необходимости. Ряд линий идут сверху вниз, ряд – в обратном направлении. В случае с первым «овалом» угол орудия при выполнении контурной линии был шире, чем в остальных случаях. Вероятно, рабочий край был расположен в вентральной позиции. Это мог быть и морфологически выраженный резец в позиции 2 (рис. 1: 5f, 6f ). Сечение паза контурной линии – как широкое корытце. В остальных случаях это стандартные трапециевидные и чашевидные сечения, характерные для резцевидного прорезания в позиции 1 в более рыхлой и влажной структуре костной ткани ребра, в сравнении с бивнем мамонта или трубчатой костью (рис. 1: 2d, e, 5g, 6g ). Иногда одна боковая грань в сечении оказывалась более пологой, что связано с позицией орудия в руке. Для проверки был произведен эксперимент на поверхности свежего ребра, который дал аналогичные следы. Работы выполнялись отщепом с разными резцевидными выступами. Мы получили аналогичные следы (рис. 1: 5, 6 ), при этом наибольшую ширину пазов вызывала работа, при которой с контактным материалом соприкасается сначала основание более широкого угла режущего орудия ( позиция 2 ), более узкие чашеобразные в сечении пазы следовали при работе острия в позиции 1 .

Внутренние линии выполнены также трехгранными остриями орудий. Они выполнялись несколькими движениями, имеются множественные побочные технологические следы, в пазах фиксируются следы от многоразовых движений. При этом менялся угол наклона орудия, возможно, происходила и его смена, т. к. фиксируется разница в ширине пазов. В целом угол резцевидной кромки при выполнении внутренних линий был ýже, чем при выполнении контурных. Сечение внутренних линий более узкое и более v-образное, т. е. использовался преимущественно угол на сломе орудия или узкий выступ отщепа в позиции 1 . В своем большинстве внутренние линии изогнуты, что хорошо видно при увеличении ×25. Часто имеют раздвоенные нитевидные изогнутые окончания в противовес более широкому и тупому началу паза. В первом овале линии более грубые, чем в остальных, что было отмечено и для контурной линии. В четвертом овале первые и последние линии имеют плоское п-образное сечение ( позиция 2 ). В некоторых случаях фиксировались возвратно-поступательные движения не угла, а боковой двугранной режущей кромки бокового лезвия около угла. Возможно, это изменение наклона одного и того же орудия, но характер линий не исключает использование угла бокового лезвия пластины/пластинки, тем более что наблюдаются более ровные линии с тонким нитевидным окончанием с обеих сторон, когда невозможно определить начало и конец движения. Их сечение еще более узкое, чем стандартный v-образный вариант. Подобные линии преобладают во втором «овале».

Ближе к излому на поверхности ребра в районе третьего и четвертого овала фиксируются следы выскабливания ребра при снятии надкостницы. С обратной стороны мы также видим следы выскабливания, они дополнены пятнами лю-стража (заполировки, образовавшейся во время трения о твердую поверхность во влажной среде). Можно сказать, что заглажена вся нижняя поверхность. Есть пятна ржавчины (охровые?) около проксимального конца, отличающиеся от бурых пятен окислов марганца. Около излома с этой стороны поверхность более заглажена, под увеличением хорошо видны концы нарезок и царапин технологического характера. Возможно, на несохранившейся стороне предмета также были какие-то изображения. Обращает на себя внимание разновременность древних изломов. Излом напротив рисунка сглажен более сильно, чем соседние участки. Сглажена на обратной стороне и кромка изломов проксимальной части ребра. Торцевой излом со стороны рисунка – это излом свежей кости, образовавшийся в результате ее раскола. Следы снятия надкостницы и характер этого излома указывают на то, что во время изготовления рисунка данная кость была свежей. На это указывает и характер пазов.

Ребро № 2 (рис. 2: 3 ). Еще на одном маленьком фрагменте ребра из нового комплекса наблюдается небольшой участок, повторяющий уже знакомые полосы из слегка изогнутых линий. Длина фрагмента – 5 см, ширина – 2 см, толщина – 1 см. Сохранилась только левая грань ребра. Гравировали на целом в диаметре ребре. С широкого конца присутствует древний излом кости в мерзлом состоянии. С узкого конца вторичный древний излом. Первично с этого края ребро сломали в свежем состоянии.

Гравировка представляет изогнутую полосу из 6 линий. Линии пытались произвести на одинаковом друг от друга расстоянии. Но строгой четкости не получилось, т. к. выполнялись они без разметки. Пазы в сечении достаточно пологие и широкие, с негативами повторяющихся движений (рис. 1: 7 ). Расстояние между линиями – 0,1 см; пазы шириной 0,08 см, глубиной 0,02–0,01 см. На основании проведенных экспериментов можем предположить, что их могли выполнять широким трехгранным острием в позиции 1 и иногда поворачивать орудие в позицию 2 .

Контекст находок

Различается и археологический контекст находок. Три предмета (рис. 2: 1, 2, 3 ) происходят из костно-земляной конструкции – «жилища» – и связаны с заполнениями ее внутреннего пояса (между поясом обкладки и срединной площадью). Структурно зоны находок предметов с орнаментом – разные. Предмет 1 залегал в производственной зоне (почти in situ ), предмет 2 – в небольшой лакуне среди плотной группировки костей ( in situ ), третий предмет был найден в переотложенном состоянии на относительно свободной от крупных костей мамонта площади. Четвертый предмет (рис. 2: 4 ) был обнаружен за пределами «жилища» в верхней части крупной хозяйственной ямы. Для всех четырех экземпляров характерна привязка к разноструктурированным участкам с плотным и насыщенным культурным слоем. Не исключено, что предмет 2 (орнаментированный бивень) был целенаправленно «спрятан».

Заключение

Декорированные изделия стоянки Костенки 11, слой Ia, являются свидетельством существования целого комплекса сложных духовных представлений.

Можно сказать, что рисунок из полос линий является основным типом декора для изделий на стоянке Костенки 11, Ia. Но сами полосы идут в разном сочетании и дополняются по необходимости дополнительными знаками. О семантическом назначении отдельных знаков пока говорить рано, т. к. не выявлено системы их использования. При этом и треугольник, и «вульва» символизируют женские знаки ( Филиппов , 2004. С. 184, 185), но на данных изделиях они сочетаются и с другими знаками, полосами, чертами. В изготовлении орнамента также есть небольшие различия. При преобладающей орнаментации трехгранным углом (выступом) орудия в позиции 1 наблюдается разнообразие ширины используемых рабочих кромок и даже смена орудий при орнаментации одного и того же изделия. Также на примере мотыги № 2 фиксируется широкое разнообразие используемых технологических приемов, необходимых для усиления семантического значения и придания выразительности знакам и изображениям.

Если учесть, что распространение сложных геометрических композиций, сопоставимых с декорированным рисунком на мотыге из бивня мамонта № 1, можно отнести к концу максимума последнего оледенения и последующему времени, а изображение «вульвы» на второй мотыге – к периоду до 20 тыс. л. н., возможный возраст этих находок может соответствовать периоду конца максимума последнего оледенения. Поля, заполненные параллельными поперечными линиями, как на фрагменте ребра мамонта, встречаются в качестве изобразительных мотивов на изделиях с других стоянок периода максимума последнего оледенения. Но выполнены они на бивнях мамонта. Самый ближайший аналог – это поля с линиями на бивне мамонта со стоянки Кирилловская на Украине ( Iakovleva , 2015). Но отличается не только выбранное для нанесения декора сырье, имеются различия в форме и сочетании полей. И полагаем, это также может быть объяснено их различной смысловой нагрузкой.

Незначительное количество предметов с нанесенными на их поверхности композициями из разных знаков и символов, открытых к настоящему времени в пределах нового костно-земляного комплекса, ограничивает возможности их систематизации в контекстно-археологической составляющей. В то же время сам факт разного археологического контекста находок достаточно показателен. Очевидно, что только дальнейшие исследования памятника могут способствовать выявлению какой-либо системы в использовании предметов неутилитарного назначения.

Список литературы Знаки и геометрические изображения на предметах обработанной кости из третьего жилого объекта стоянки Костенки 11, 1а слой: контекст, техника и стилистика

- Ахметгалеева Н. Б., Дудин А. Е., 2017. Новые произведения искусства с верхнепалеолитической стоянки Костенки 11, 1А культурный слой: технологический анализ и предварительные трасологические наблюдения // Археология евразийских степей. № 2. Казань: Казанская недвижимость. С. 31-54.

- Ахметгалеева Н. Б., Дудин А. Е., Федюнин И. В., Петрова Е. А., 2017. Предварительные данные об особенностях обработки кости на стоянке Костенки 11, 1А культурный слой // Естественнонаучные методы в изучении и сохранении памятников Костенковско-Борщевского археологического района: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Воронеж. С. 108-123.

- Лбова Л. В., Волков П. В., 2015. Микроскопический анализ Мальтинской антропоморфной скульптуры (Технология формообразования, детализации, декорирования) // SP. № 1. С. 161-168.

- Лбова Л. В., Волков П. В., Бочарова Е. И., Ковалев В. С., Хайкунова Н. А., 2017. Основные приемы моделирования и декорирования палеолитической антропоморфной скульптуры с памятника Мальта (Восточная Сибирь) // АЭАЕ. Т. 45. № 3. С. 48-55.

- Семенов С. А., 1957. Первобытная техника: Опыт изучения древнейших орудий и изделий по следам работы. М.; Л.: АН СССР. 240 с. (МИА; № 54.)

- Столяр А. Д., 1985. Происхождение искусства. М.: Искусство. 298 с.

- Толстых Д. С., 2019. Гравировка на изделиях из бивня мамонта по материалам стоянки Костенки 11: трасология и экспериментальные данные // Новые материалы и методы археологического исследования: от критики источника к обобщению и интерпретации данных: материалы V Междунар. конф. молодых ученых. М.: ИА РАН. С. 48-51.

- Филиппов А. К., 1983. Проблемы технического формообразования орудий труда в палеолите // Технология производств в эпоху палеолита. Л.: Наука. С. 9-71.

- Филиппов А. К., 2004. Хаос и гармония в искусстве палеолита. СПб.: Сохранение природы и культурного наследия. 224 с.

- Iakovleva L., 2015. L'ornementation géométrique et la géométrisation des formes dans l'art du Paléolithique supérieur européen [Электронный ресурс] // Actes du IV° colloque franco-ukrainien d'archéologie "L'art géométrique de la préhistoire à nos jours". Kiev, avril 2015 / Eds.: L. Iakovleva, F. Djindjian. Kiev: Institut Français d'Ukraine. URL: http://institutfrancais-ukraine.com/programmation/colloque-archeologie.