Знаково-символическое выражение образа райского сада в традиционной культуре уймонских старообрядцев

Автор: Шитова Н.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Работа осуществлена с целью выявления механизмов сохранения и актуализации некоторых образов и символов, выраженных в орнаменте вышивки. Исследование основано на материалах по культуре уймонских старообрядцев, которые проживают в Уймонской долине Горного Алтая. Проведен комплексный анализ полевых этнографических материалов автора разных лет, неопубликованных архивных фольклорных записей, музейных образцов. Установлено, что с помощью образов райских птиц и райских растений (виноград, розы и другие цветы) в духовных стихах выражены народные представлений о рае. Эти представления соотносятся с символическим значением некоторых орнаментальных рядов женских рукоделий. Композиция на стеновом полотенце, состоящая из виноградной и цветочной лоз, райских птиц интерпретируется нами как народное изображение райского сада. Автор проводит сравнительный анализ образов райского сада в культуре уймонских старообрядцев с материалами по орнаменту женских рукоделий Горного Алтая. По материалам женских рукоделий Горного Алтая, в флористическом орнаменте, существенно преобладающем среди всех прочих, чаще встречаются мотивы с виноградной и лозой из роз, а также цветочной лозой с изображениями других цветов. При объединении этих разновидностей орнамента в семантически единую орнаментальную группу «растительной лозы» очевиден факт существенного преобладания данной группы мотивов среди прочих фиксируемых орнаментальных рядов. Вероятно, представления о растениях как атрибутах райского сада, смысловая корреляция сад райский - сад земной сыграли особую роль распространенности изображений винограда, роз и других цветов и их устойчивом бытовании в орнаментике женских рукоделий. Мотив растительной лозы может являться для носителей культуры выражением духовных устремлений, которые проявляются и в эстетическом восприятии орнамента.

Русские, старообрядцы, христианская символика, женские рукоделия, духовные стихи, виноградная лоза, цветочная лоза, горный алтай

Короткий адрес: https://sciup.org/145146191

IDR: 145146191 | УДК: 391.98 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0861-0868

Текст научной статьи Знаково-символическое выражение образа райского сада в традиционной культуре уймонских старообрядцев

В предыдущих исследованиях орнаментации женских рукоделий русских Горного Алтая нами выделены и описаны о сновные орнаментальные ряды, определены вышедшие из бытования и сохранявшие свою актуальность мотивы [Шитова, 2020]. Полученные сведения дают возможность перейти к дальнейшему исследованию с целью возможного выявления механизмов сохранения и актуализации некоторых образов и символов, выраженных в орнаменте вышивки. Одна из ярких орнаментальных композиций привлекла наше внимание к изучению символики, связанной с выражением представлений о рае в культуре русских Горного Алтая по материалам уймонских старообрядцев. Материалы по культуре группы позволяют проследить выражение одного из базовых проявлений христианского мировоззрения – представлений о райском саде – посредством их знаково-символического выражения в фольклоре и народном искусстве.

В последнее время на христианское значение образов, воплощенных в женских рукоделиях русских Западной Сибири, обращено существенное внимание в цикле работ Е.Ф. Фурсовой [Фурсова, 2006; Фурсова, 2020; Фурсова, Васеха, 2020]. По отношению к культуре уймонских старообрядцев изучение христианской символики проведено в контексте бытования традиционной одежды [Шитова, 2008]. Вопрос о проявлении христианской символики в женских рукодельях уймонок ранее не рассматривался.

Работа основана на комплексном анализе полевых этнографических, архивных фольклорных материалов, музейных образцов. Полевые материалы автора разных лет представлены материалами интервью, зафиксированными в ходе экспедиций образцами женских рукоделий, некоторыми письменными фольклорными текстами, также впечатлениями от включенного наблюдения, в частности, исполнения духовных стихов. Основной массив используемых в работе фольклорных данных представлен неопубликованными записями И.П. Федотовой, преподавательницы и руководительницы фольклорных практик студентов Горно-Алтайского пединститута. Данные материалы представляют собой комплекс сведений о бытовавшем в среде уй-монцев фольклорном репертуаре, в т.ч. духовных стихах [Федотова, 1987].

В народном понимании образ рая непосредственным образом связан с представлениями о посмертном существовании души. Последние, в свою очередь, опираются на картину Страшного Суда, тема которого является одной из центральных в старообрядческой эсхатологии. Как рассказывали нам наши собеседники, людям не дано знать, когда настанет Конец века и Страшный Суд (ПМА, 2007, с. Мульта). Но верующие сознательно готовились к посмертному предстоянию на этом суде, о чем, в частности, свидетельствуют сведения о погребальном комплексе старообрядцев (например, объяснение старообрядцами покроя погребальной шашмуры [Шитова, 2005, с. 96], обычая собирать волосы и ногти, которыми наполняется специальная подушечка [Шитова, 2006, с. 81]).

Духовный стих «Горе мне увы мне, во младой бо юности» в Западной Сибири известен в исполнении фольклористов из Республики Тыва как записанный в Верховьях Енисея [Духовный стих], но бытовал и среди уймонцев. Как поется в стихе, выбранному пути («Суду Божию лежат две дороги… Первая дорога – имать страх Господень… Другая дорога – во своей воле жити…» [Духовный стих]) соответствуют два возможных варианта посмертного существования души: «царство Небесное» или «превечная мука» . Отчетливо подобное мировоззрение выражено в тексте духовного стиха «От отцов-то было все записано…», посвященного описанию Страшного Суда:

«…Како праведны души по праву руку, А грешны души – по левую…

Уж вы ангелы, вы архангелы,

Уж вы берите-ка золоты ключи, Отворяйте-ка рай пресветлый. Заппушайте-ка вы души праведны, надевайте на них на главы венцы, На главы венцы светлы ризицы.

Вы садите-ка их по своим местам.

Уж вы ангели, вы архангели, Вы берите-ка прутья огненны, Вы гоните-ка души грешныи, Души грешные в муку вечную, В муку вечную, бесконечную...»

[Федотова, 1987, л. 5–6]

Сохранение веры для носителей старообрядческой культуры конечной своей идеальной целью имеет спасение души. Последнее понимается как достижение рая в посмертном существовании. Так, в одном из распространенных среди уймонцев стихе поется:

«Только вижу утешенье,

Когда Господу молюсь,

Чтоб простил мне согрешенье, Упаду, в слезах зальюсь.

Подниму я кверху руки, С умиленьем вопию, Чтоб избавил вечной муки, Поселил меня в раю»

[Фрагмент тетради…, 1935]

Как отмечал исследователь духовного стиха Г.П. Федотов «…райские наслаждения с трудом поддаются художественной конкретизации: это неизбежно обедняет все изображения Рая в христианском искусстве» [цит. по: Листова, 2016, с. 49]. По нашим наблюдениям, в культуре уймонцев образы, связанные с посмертным существованием светлых, праведных душ едва фиксируются. Так, в широко распространенном, одном из любимых старообрядцами духовном стихе «Пресветлый ангел», представляющем собой обращение к ангелу хранителю , рай описывается скорее через отрицание негативности и утверждение позитива, обозначенного одним словом «радость »:

«Там ни печали, Ни воздыханья, И слезы горькия не льют, Там ни тесненья, ни страданья, Одни лишь радости текут»

[Фрагмент тетради…, 1935]

Среди зафиксированных среди уймонцев фольклорных текстов образ рая более подробно представлен в стихе «О умолении матери своего чада». В данном произведении умирающая мать наставляет свою дочь отказаться от мирских соблазнов и уйти в монастырь ради спасения души и посмертного достижения райской обители:

«Рай пресветлый на востоке Вечной радости страна… Лучше циркнут там палаты Вертограды и сады, Терема, чертоги златы, в садах дивные плоды Поля устланы цветами, Росы запах издают.

Рощи с чудными древами, Тамо ангелы поют.

Плавно катятся там реки, Чище слез водна струя…»

[Тетрадь…, Л. 3 об. – 4].

Как установлено исследователями, в духовных стихах представление о рае как о прекрасном саде является основой его фольклорного образа, в виде прекрасного благоухающего сада, рай может изображаться в лирических и лиро-эпических стихах. Рай чаще всего представляется садом и в легендах о странствиях души по загробному миру. При этом образ ветхозаветного «потерянного рая» зачастую сливается с образом рая – места потустороннего обитания праведных душ [Петров, 2012, с. 122– 123]. Как пишет М.В. Рождественская, «Рай как сад и Рай как град — две стороны одного образа Рая, огражденного и насажденного» [Рождественская, 2003]. Очевидно, в приведенном выше фрагменте фольклорного текста рай представляется прежде всего, как сад, хотя и упоминаются терема и чертоги. Знаковые атрибуты таких представлений – райские растения и райские птицы.

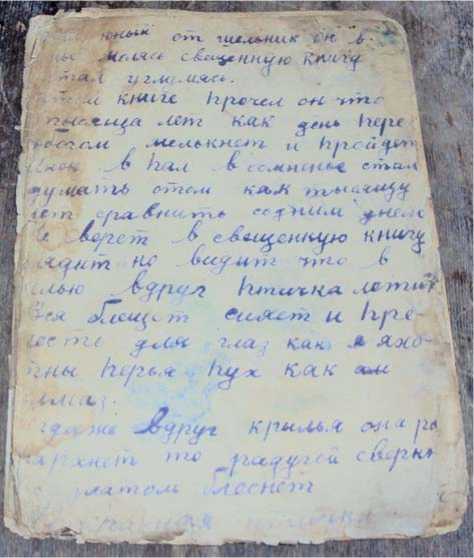

Как отмечает А.М. Петров, образ райских птиц является одним из немногих конкретных и пластичных фольклорных образов, которые используются «для передачи абстрактного ощущения вечности» [Петров, 2012, с. 122]. Отличным примером такого образа в фольклоре уймонцев служит духовный стих о Св. Антонии (рис. 1). Усомнившийся в словах Святого писания молодой инок замечает птицу невиданной красоты, и устремляется за ней, несмотря на запреты, за стены монастыря. При возращении оказывается, что в прогулке инок Антоний

Рис. 1. Фрагмент тетради с записями духовных стихов. Рукопись. с. Мульта, Усть-Коксинский р-н Республики Алтай, 1935. (ПМА, 2007).

провел триста лет. Дивная птица охарактеризована в стихе следующим образом:

«Вся блещет сияет и прелесть для глаз.

Как яхонты перья, пух как алмаз.

Когда же вдруг крылья она распахнет, То радугой сверкнет, златом блеснет. Прекрасная птичка в полете легка Быстрее и легче она ветерка… Туда и сюда над цветами кружась, Как звездочка в воздухе светит носясь. С ветки на ветку все птичка вперед, Порхает, летает и сладко поет.

На дубе вершине присела она, И пеньем чудесным вся роща полна… »

[Фрагмент тетради…, 1935].

Как объясняли содержание стиха нам наши собеседники, в образе этой птицы явился ангел (ПМА, 2007, с. Мульта). В публикациях этого стиха, зафиксированных среди других старообрядческих групп, в частности, на Кубани, второе его название – «Райская птичка» [Стих о святом Антонии. Райская птичка]. Можно предположить, что представления об ангелах и райских птицах в некоторой степени сливаются в народном сознании.

Еще одни, обозначенные в духовных стихах уй-монцев птицы – обитатели райского сада – сизые голуби. С последними отождествляются праведные души: «Праведны души – сизы голуби / Сизы голуби, светлы копечки» [копечки – свечечки – примечание собирателя, Н.Ш.] [Федотова, 1987, л. 6]. Праведные души будут «запущены» в рай и им будут определены свои места.

В представлениях уймонцев образ голубя проявляется по-разному, но именно голубь почитается святой птицей. Прежде всего, в виде голубя изображен святой дух на иконах и крестах [Шитова, 2006, с. 73]. Фольклор хранит память и о ветхозаветной голубице, которую выпускал Ной из Ковчега [Тетрадь..., л. 9 об.]. Бытовали представления о «непорочном» поведении этих птиц: «Святая птица – голубь. Голуби не топщутся, а слюнами как-то. К речке – не черпат носиком, сунет нос и напьется» [ПМА, 1999, с. Тихонькая; Шитова, 2006, с. 73]. При этом парными изображениями голубей, голубя и голубки украшались свадебные полотенца как уймонцев, так и представителей других групп русских Горного Алтая. В лирическом фольклоре уймонцев голубка – женский образ. Так, тоскующая по матери дочь обращается в голубку:

«Сделаюсь голубкой, полечу я в сад… Чья это голубка жалобно поет?

Не моя ли дочка горьки слезы льет? Если это птичка – громче распевай Если это дочка – в гостях побывай.»

[Федотова, 1987, л. 53].

Таким образом, можно проследить, что представления об орнитоморфности души как бы разноуровнево присутствуют в культуре уймонцев.

Очевидно, что образы птиц и сада, как земных, так и райских, тесно связаны между собой. В.И. Еремина писала: «Зеленый сад» – образ очень большой емкости, он не вызывает строго постоянных ассоциаций, а потому и не мог стать в народных песнях символом» [Еремина, 1978, с. 123]. Как отмечает архимандрит Макарий, изучая растительные символы в право славной гимнографии, прообразом райского сада на земле в православной культуре выступает монастырский сад. Монастырские сады служили «как бы образами рая» и для древнерусского человека было характерно благоговейное отношение к саду и его растениям [Архимандрит Макарий, 2011].

В лирическом фольклоре уймонцев различные жизненные ситуации сопровождаемы упоминанием или описанием сада (например, «Уж ты сад-виноград», «Уж вы сады, сады зеленые», «Отчего ж ты сад да повял» [Федотова, 1987, л. 30, л. 35, л. 137]). При этом очевидно, что сад предстает как одна из существенных жизненных ценностей:

«И остался сад прекрасный где бывало я гулял, лишь по нем в грусти ужасной Как бы сад тот не завял…»

[Фрагмент тетради…, 1935].

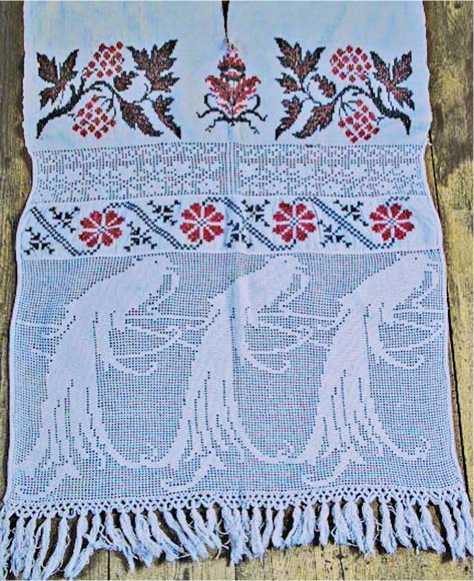

В народном прикладном искусстве уймонцев, в частности, в женском рукоделии, по нашему мнению, можно обнаружить выражение образа райского сада. Особенно интересно в этом отношении стеновое полотенце, хранящееся в настоящее время в Национальном музее Республики Алтай им. А.В. Анохина, поступившее в музей из собрания его ликвидированного филиала в старообрядческом с. Верх-Уймон (рис. 2). Изделие украшено изображением крупных райских птиц. При этом в верхнем ярусе композиции присутствует орнаментальный ряд реалистично изображенной виноградной лозы. Мотив лозы представлен в изделии также в полосе неширокого кружева и вышитых размещенных на извивающейся лозе цветов. Такое сочетание мотивов представляется нам народной картиной райского сада с его основными атрибутами, наиболее выраженными в народных представлениях – виноградом и цветами, размещенными на лозе, и райскими птицами.

Смысловое значение птиц как райских на данном изделии более очевидно при сравнении с другими орнитоморфными орнаментальными рядами рукоделий уймонок. Так, например, композиция одного из стеновых полотенец (также хранящегося в фондах Национального музея Республики Алтай и поступившего из его ликвидированного филиала в с. Верх-Уймон) представлена орнаментальными рядами птиц: лебедей и, вероятно, уток (рис. 3). В данном случае семантика композиции, очевидно, свадебная. Подобное значение орнитоморфных образов отчетливо прослеживается в фольклоре уй-монцев (например, «Как по морю, как по морю…» [Федотова, 1987, л. 57]).

В вышеприведенном фрагменте стиха «О умоле-нии матери своего чада», как следует из смыслового контекста и особенностей говора старообрядцев, с большой степенью вероятности в качестве райского растения упоминается роза ( «и росы запах издают» ). Это, в частности, может свидетельствовать об одном из символических значений этого цветка в народном сознании, как цветка райской обители. Как отмечает архимандрит Макарий, именно лилия (крин) и роза (шипок) более всего упоминаются в священных текстах в качестве райских растений [Архимандрит Макарий, 2011]. Отметим, что нам не удалось встретить изображения лилий на полотенцах уймонок, но данный мотив представлен на праздничных мужских рубахах, хранящихся в настоящее время в Национальном музее Республики Алтай. При этом изображения розы в женских рукоделиях русских Горного Алтая, пожалуй, встречаются чаще всего. Особенно распространен орнаментальный мотив, в котором розы размещены на лозе.

Особое внимания в контексте христианской символики, в том числе, и символики райского сада, необходимо уделить мотиву лозы. Значение упоминаемого в духовном стихе слова вертоград – «сад,

Рис. 2. Полотенце, конец XIX – начало ХХ в. Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина.

особенно плодовый; виноградник» [Даль]. Виноградная лоза считается общепризнанным, многозначным христианским символом [Фурсова, Васе-ха, 2020, с. 127]. Помимо женских рукоделий, мотив виноградной лозы с натуралистичными листьями и плодами встречается у уймонцев в орнамента-

Рис. 3 Полотенце, конец XIX – начало ХХ в. Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина.

ции мужской праздничной рубахи (нижняя часть рукава) (Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина) в комплексе с натуралистичным изображением других цветов. Заметим, что изображение винограда присутствовало также на мужских рубахах старообрядцев, проживавших на территории современного Шебалинского района [Гране, 2012, с. 177].

Е.Ф. Фурсова и М.В. Васеха, в результате исследования коллекции погребальных старообрядческих полотенец, приходят к выводу о трансформации образа «виноградной лозы». Исследовательницы отмечают, что сибирские вышивальщицы заменяли изображение винограда на лозе более знакомыми, привычными растениями (цветами, листьями, буто- нами) [Фурсова, Васеха, 2020, с. 133]. По материалам женских рукоделий Горного Алтая, в флористическом орнаменте, существенно преобладающем среди всех прочих, преобладают мотивы с виноградной и лозой из роз (рис. 4), а также цветочной лозой с изображениями других цветов, как узнаваемых (например, василек), так и обобщенных цветочных форм (рис. 5) [Шитова, 2020]. При объединении этих разновидностей орнамента в семантически единую орнаментальную группу «растительной лозы» очевиден факт существенного преобладания данной группы мотивов среди прочих фиксируемых орнаментальных рядов.

«Растительная лоза» присутствует на изделиях как самостоятельно, так и в комплексе с другими

Рис. 4. Полотенце, конец XIX – начало ХХ в. Школьный музей с. Катанда, Усть-Коксинский р-н Республики Алтай.

Рис. 5. Полотенце, конец XIX – начало ХХ в. с. Ба-рагаш, Шебалинский р-н Республики Алтай. (ПМА, 2015).

геометрическими, растительными, орнитоморфны-ми и даже зооморфными мотивами. При этом мотив встречается на женских рукоделиях различного назначения, бытовавших как среди старожильческого, так и переселенческого, старообрядческого, и православного населения. Исходя из наших материалов по Горному Алтаю, мы бы сделали вывод об особой актуальности мотива растительной лозы. Вероятно, это свидетельствует об универсальном для различных групп русского населения семантическом содержании лозовидного орнамента в контексте христианских ценностей.

В результате проделанной работы можно говорить о том, что прослеживается некоторая корреляция между христианскими представлениями, отраженными в духовных стихах, и народном мировоззрении с орнаментальными рядами некоторых образцов женских рукоделий. Композиция на стеновом полотенце, состоящая из виноградной и цветочной лозы, райских птиц интерпретируется нами как народное изображение райского сада. Представления о винограде и розе как атрибутах райского сада, а также смысловая корреляция сад райский – сад земной, вероятно, сыграли особую роль распространенности изображений винограда, роз и других цветов и устойчивом бытовании в орнаментике женских рукоделий.

Изображения растительной лозы на женских рукоделиях, будь то виноградная или цветочная лоза, насыщены христианской символикой. Последняя может восприниматься носителями традиционной культуры содержательно многообразно, от соотнесения с евангельским «Аз есмь лоза, вы же рождие» (Ин. 15:5) до представлений о райском саде или зеленом саде, как его земном отражении. Мотив растительной лозы может являться для носителей культуры, их создавших, выражением духовных устремлений, которые, в т.ч. проявляются и в эстетическом значении и восприятии орнамента. Универсальные символы чистоты, красоты, прекрасного, к тому же насыщенные христианской символикой, стали полюбившимися орнаментальными образами, устойчиво бытовавшими на образцах женских рукоделий вплоть до их выхода из широкого бытования.

Работа выполнена в рамках программы НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-2021-0007.

Список литературы Знаково-символическое выражение образа райского сада в традиционной культуре уймонских старообрядцев

- Архимандрит Макарий (Веретенников). Райский сад и его насаждения //Альфа и Омега. - 2011. - № 61 [Электронный ресурс]. URL: https://www.pravmir. ru/rayskiy-sad-i-ego-nasazhdeniya (дата обращения: 26.09.2021).

- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля [Электронный ресурс]. URL: https://gufo.me (дата обращения: 30.09.2021).

- Духовный стих из репертуара анс. «Октай» респ. Тыва [Электронный ресурс]. URL: https://pstgu.ru/upload/ iblock/a1e/a1ee721c1bf82c37853924bc911a9856.pdf (дата обращения: 26.09.2021).

- Гране Й.Г. Алтай: Увиденное и пережитое в годы странствий. - М. : Индрик, 2012. - 608 с.

- Еремина В.И. Поэтический строй русской народной лирики. - Л.: Наука, 1978. - 184 с.

- Листова Т.А. Загробный мир в контексте проблемы нравственного воспитания // Традиции и современность. - 2016. - № 19. - С. 43-86.

- Петров А.М. Сакральная топография традиционной народно-православной культуры (по материалам русских духовных стихов) // Религиоведение. - 2012.-№1. - С. 120-133.

- Рождественская М.В. Рай «мнимый» и Рай «реальный»: древнерусская литературная традиция // Образ рая: от мифа к утопии. Серия “Symposium”. - Вып. 31. - СПб: Санкт-Петербургское философ. об-во. - 2003. - C. 31-46.

- Тетрадь с записями духовных стихов. Рукопись. Усть-Коксинский район, вторая половина ХХ в. Сбор И.П. Федотовой. - 11 л.

- Федотова И.П. [Полевой дневник фольклорной экспедиции в Усть-Коксинский район]. Рукопись. - 1987 г -173 л.

- [Фрагмент тетради с записями духовных стихов]. Рукопись. - с. Мульта, 1935. Полевые материалы автора, 2007.

- Фурсова Е.Ф. Вышитые полотенца с крестами и растительными орнаментами («проросшие кресты») у русских крестьянок в Западной Сибири // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. - Т. 26. - С. 841-847.

- Фурсова Е.Ф. Христианская символика в рукоделии крестьянок Западной Сибири (конец XIX - начало XX века) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. - Т. 12. - № 2. - С. 171-176.

- Фурсова Е.Ф., Васеха М.В. Растительные мотивы в собрании жертвенных полотенец старообрядческой моленной // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2020. - Т. 48. - № 4. - С. 125-134.

- Стих о святом Антонии. Райская птичка [Электронный ресурс]. URL: https://proteacher.ru/2015/03/11/ Duhovnye_stihi_1426100334_74787.pptx. (дата обращения 21.09.21).

- Шитова Н.И. Традиционная одежда уймонских старообрядцев. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2005. - 112 с.

- Шитова Н.И. Христианская символика в одежде уй-монских старообрядцев // Гуманитарные науки в Сибири. - 2008. - № 3. - С. 87-90.

- Шитова Н.И. Некоторые аспекты духовной культуры уймонских старообрядцев // Православные традиции в народной культуре восточных славян Сибири и массовые формы религиозного сознания XIX - XX вв./под ред. Е.Ф. Фурсовой. - Новосибирск: Из-во ИАЭТ СО РАН, 2006. - С. 71-82.

- Шитова Н.И. Особенности орнаментации рукоделий русских крестьянок Горного Алтая // Гуманитарные науки в Сибири. - 2020. - Т. 27. - № 2. - С. 26-32.