Знаковые и символические образы в наскальном искусстве Карелии: классификация, проблемы интерпретации

Автор: Лобанова Н.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Материалы конференции «Знаки и образы в искусстве каменного века»

Статья в выпуске: 260, 2020 года.

Бесплатный доступ

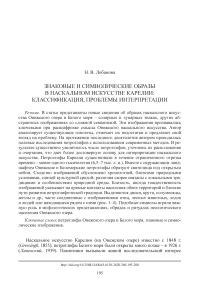

В статье представлены новые сведения об образах наскального искусства Онежского озера и Белого моря - солярных и лунарных знаках, других абстрактных изображениях со сложной семантикой. Эти изображения признавались ключевыми при расшифровке смысла Онежского наскального искусства. Автор анализирует существующие гипотезы, отмечает их недостатки и предлагает свой взгляд на проблему. На протяжении последнего десятилетия автором проводились полевые исследования петроглифов с использованием современных методов. В результате существенно увеличилось число петроглифов, уточнены их расположение и очертания, что дает более достоверную основу для интерпретации наскального искусства. Петроглифы Карелии существовали в течение ограниченного отрезка времени - менее одного тысячелетия (6,5-7 тыс. л. н.). Вместе с окружающим ландшафтом Онежские и Беломорские петроглифы образуют святилища под открытым небом. Сходство изображений обусловлено хронологией, близкими природными условиями, единой культурной средой; различия скорее связаны с локальными традициями и особенностями природной среды. Близость, иногда тождественность изображений указывает на прямые контакты населения обеих территорий и близкие пути развития петроглифической традиции. Выделяются диски, круги, полумесяцы, жезлы и др., часто соединенные с изображениями птиц, лесных животных, лодок и людей или находящиеся рядом с ними (рис. 1-4). Подобные символы играли важную роль в мифологических представлениях, обрядах и ритуалах неолитического населения Онежского озера.

Петроглифы онежского озера и белого моря, знаковые и символические изображения

Короткий адрес: https://sciup.org/143173141

IDR: 143173141 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.260.195-208

Текст научной статьи Знаковые и символические образы в наскальном искусстве Карелии: классификация, проблемы интерпретации

Наскальное искусство Карелии (на Онежском озере) известно с 1848 г. (Grewingk, 1855), петроглифы Белого моря были открыты много позже – в 1926 г. (Линевский, 1939). Памятники вызывали живой исследовательский интерес http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.260.195-208

и острые научные дискуссии в 1930-е и 1960-е гг. ( Линевский , 1939; Равдони-кас , 1936; 1937а; 1937б; 1938; Брюсов , 1940; Лаушкин , 1959; 1962; Саввате-ев , 1970; Лобанова , 2015а; 2015б). Они находятся на расстоянии 300 км друг от друга, на юго-востоке и северо-востоке Карелии, в живописных местах, которые в древности были районами богатых рыбных и морских промыслов, сезонных миграций животных, важных водных путей. Онежский комплекс петроглифов тянется на протяжении почти 20 км вдоль восточного побережья озера. В его составе 25 отдельных групп, расположенных на 17 мысах и 6 островах. Южные группы (в районе мыса Бесов Нос) занимают плоскости от самого уреза воды до 1 м над ним, в северной части (п-ов Кочковнаволок) они превышают уровень озера на 2–2,5 м. Общее число зарегистрированных здесь фигур и знаков составляет 1226 ( Лобанова , 2016).

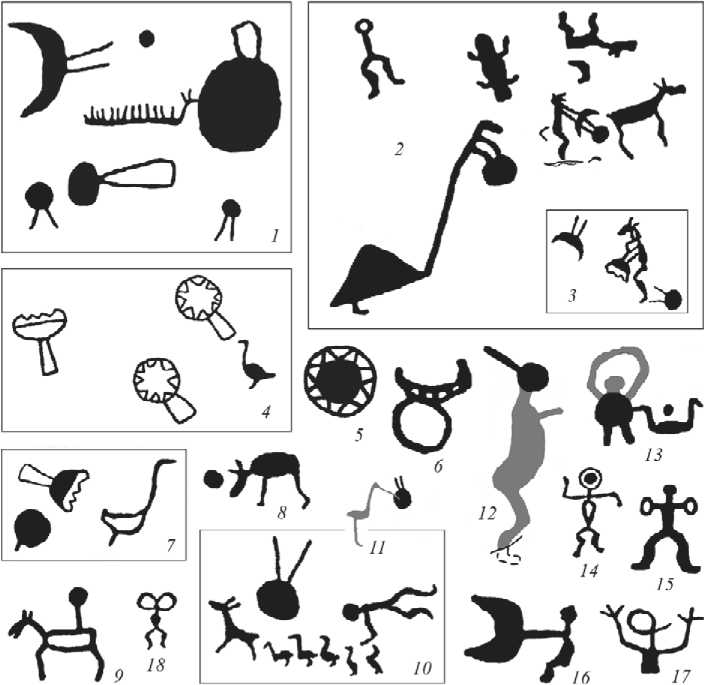

Неповторимое своеобразие Онежских петроглифов проявляется в тематике и составе изображений, здесь представлены сложные, порожденные фантазией и своеобразными местными традициями образы. Основные мотивы – птицы, знаки, лесные животные, люди и человекоподобные существа, лодки. Среди очень редких – змеи, выдры, бобры, рыбы, морские животные (белухи) и даже сцены китобойного промысла – беломорское влияние. Обилие фигур водоплавающих птиц, в основном лебедей, в том числе самых необычных, – самая яркая и весьма своеобразная особенность Онежского наскального комплекса. Подобной доминанты нет больше нигде в наскальном искусстве Евразии. Лебеди привлекали особое внимание древних художников на протяжении всего времени существования наскальной традиции, некоторые их изображения (на полуострове Кочковнаволок) имеют размер от полутора до 4 м. Это может свидетельствовать о почитании этой птицы как тотемного предка. Выделяются необычные фигуры лебедей с контурным туловищем, внутри которого показаны дуги (символ небесного свода или радуги?), двухголовые птицы.

Петроглифы в дельте реки Выг (в 6–8 км от Белого моря) расположены на больших и малых островах1. Выявлено свыше 3400 отдельных изображений, компактно расположенных в 11 локальных группах (Петроглифы Карелии, 2019. С. 133, 134). Они отличаются самобытностью и разнообразием сюжетов, динамичными многофигурными композициями, которые редко встречаются на аналогичных объектах Фенноскандии. Преобладают изображения лодок, с экипажами на борту и пустых, многочисленные орудия труда и охотничьего снаряжения – луки, стрелы, копья, гарпуны, лыжи, лыжные палки; разнообразные следы животных и людей, часто показан и сам охотник на морского и лесного зверя, водоплавающих и боровых птиц.

Онежское наскальное искусство отличают метафоричность, обилие фантастических и необычных образов, связанных, видимо, с мифами и преданиями, ритуально-обрядовой практикой, в то время как Беломорским петроглифам свойственно реалистическое начало и ярко выраженная хозяйственная деятельность. В соответствии с современными научными данными хронологические рамки петроглифов Карелии охватывают примерно вторую половину V – начало

IV тыс. до н. э. Изображения создавали и развивали представители неолитической культуры ямочно-гребенчатой керамики ( Лобанова , 2014; 2015а; 2007).

Таким образом, петроглифы Онежского озера и Белого моря, существуя в одно время, в близкой культурной среде, развивались по-своему, в своей манере, имели разные предпочтения в сюжетах, связанные с особенностями мировосприятия, близостью к морю в одном случае и озеру – в другом. При этом создатели и почитатели петроглифов знали друг друга, контактировали, возможно, имели брачные отношения. Не исключено, что возникшее на несколько сотен лет раньше онежское наскальное творчество дало импульс для появления подобной традиции в Прибеломорье.

Среди петроглифов Онежского озера часто встречаются знаковые изображения с круглым, полукруглым или серповидным основанием (как силуэтным, так и контурным), часто имеющие отростки, «ручки» или более сложные дополнения. В публикациях их принято называть «солярными и лунарными знаками» ( Равдоникас , 1936; 1937б). Такие изображения всегда вызывали особенный интерес исследователей, их признавали ключевыми при расшифровке смысла петроглифов ( Лаушкин , 1959; 1962). Г. Халльстрем находил близкие аналогии онежским солярным знакам в южной Швеции ( Hallström , 1960. С. 343, 344). С его доводами согласились многие исследователи (В. И. Равдоникас, К. Д. Ла-ушкин и др.). Современные данные с очевидностью свидетельствуют, что такое сравнение некорректно, учитывая отдаленность территорий, заметную разницу в возрасте памятников (неолит и поздняя бронза). Следует указать и на отличия в очертаниях онежских и скандинавских солярных знаков. В Норвегии и Швеции они нередко крупные, контурные, с крестовидным или более сложным пересечением внутри круга ( Hallström , 1960. Pl. XXV). Похожие встречаются и на Канозерских петроглифах ( Колпаков, Шумкин , 2012. С. 312). Что касается лу-нарных знаков, то для наскального искусства Фенноскандии они не характерны.

Космическая символика онежских знаков сейчас не вызывает сомнений, но в последнее время некоторые исследователи рассматривают их как древнюю обсерваторию – один из самых ранних лунных календарей (Равдоникас, 1978. С. 90; Жульников, 2006. С. 62–71). Неолитическое население восточного побережья, по их мнению, вело астрономические наблюдения за заходами и восходами Луны и Солнца в соответствии с их суточными, месячными и годовыми циклами (Потемкина, 2016. С. 75, 76). На взгляд автора, эта гипотеза вряд ли имеет отношение к реальности. Упомяну о работе эстонских астрономов на территории Онежских петроглифов, которые, тщательно проанализировав имеющиеся данные на месте, пришли к выводу об отсутствии доказательств существования лунного календаря (Tenjes, 1986). Кроме того, петроглифы Онежского озера доступны для посещения в течение ограниченного промежутка времени даже летом и, конечно, в безветренную погоду. Солярные и лунарные знаки чаще всего находятся рядом с урезом воды (на мысах Кладовец Нос, Пери Нос III, VI, Бесов Нос, на островах Большой и Малый Гурий). И только на Карецком Носе имеются как низко расположенные знаки, так и те, что занимают среднее или самое высокое положение над урезом воды. Очевидно, что здесь они разновременные (Лобанова, 2015б. С. 70–101). На островах и мысах встречаются и одиночные знаки, которые явно не вписываются в контекст лунного календаря. Исследователи онежских знаков для доказательства их использования в качестве лунного календаря учитывают направление лучей, но они ориентированы по-разному, чаще на северо-восток и восток, намного реже на юго-запад и юго-восток и совсем редко в направлениях северо-запад и юг (Лобанова, 2015б. С. 263). Наблюдения также показывают, что знаки с отростками выбиты только на тех скальных плоскостях, где можно наблюдать заход солнца, т. е. обращенных к западу и северо-западу, либо где горизонт с заходящим солнцем закрыт мысами. Их нет на мысе Гажий Нос, на южной и юго-восточной сторонах Кладовца Носа и на всем полуострове Кочковнаволок. На взгляд автора статьи, символические наскальные изображения (солярные и лунарные знаки) – прототипы реальных материальных предметов, имевших отношение к космологическим представлениям обитавших здесь человеческих коллективов. Они могли быть изготовлены из дерева или другого материала и использовались во время проведения соответствующих обрядов и ритуалов на скалах с выбивками.

Вряд ли можно сомневаться, что обитатели этой территории имели какие-то астрономические знания, необходимые им для выживания. Люди вполне могли иметь календарь (для счета дней, сезонов года), однако для занятия рыболовством в озере и в реке наблюдения за Луной не имели никакого значения. Успех рыбной ловли, особенно на таком крупном водоеме, как Онежское озеро, полностью зависел от погодных условий, от направления и силы ветра. Обилие разнообразных выбивок с солярно-лунарной символикой скорее можно считать следствием эмоционального восприятия людьми удивительных августовских закатов солнца и восходов луны в одно и то же время. У человека здесь создавался сильный эмоциональный настрой. На мысах и островах восточного побережья сходились 3 сферы мироздания – наземная, подводная и небесная – и усиливалось восприятие пространства, о чем очень поэтично написал В. И. Равдоникас в своей книге ( Равдоникас , 1938. С. 25).

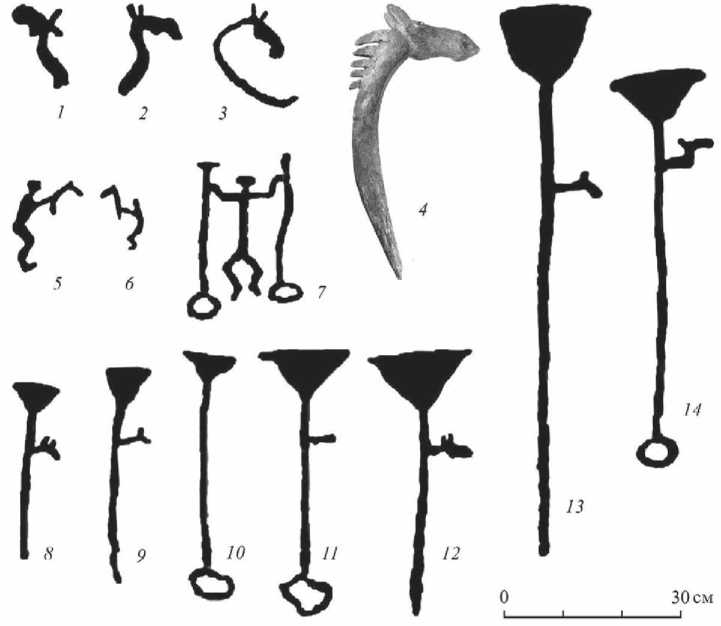

Общее количество солярных и лунарных знаков на восточном побережье возросло и достигло сейчас 184 (16 % от всех выявленных петроглифов), уступая лишь орнитоморфным изображениям ( Лобанова , 2015б. C. 21–22). Более трети зарегистрировано на мысе Пери Нос VI, около четверти на – Карецком Носе; довольно много их также на Пери Носе III. Есть крупные группы изображений, где такие образы отсутствуют – полуостров Кочковнаволок, Бесов Нос (центр. группа). Вариабельность знаков весьма велика (27 типов), но в большинстве случаев они унифицированы (табл.). Круглые либо подовальные основания существенно доминируют над серповидными и полукруглыми формами. Среди первых выделяются малочисленные контурные изображения, со сложным заполнением внутри. Самый крупный диаметр у круга 23 см, а наименьший – 2,5–3 см, размеры лунарных знаков от 5 до 30 см. Большинство знаков имеют «лучи», чаще два (расходящихся или иногда параллельных друг другу), реже один, совсем редко три, которые соединены между собой. Лучи прямые, редко чуть изогнутые, разной длины, но чаще соразмерны с основаниями фигур. В нескольких случаях концы линий соединены прямой или дугообразной линией, напоминая ручку. Единственное изображение такого типа (но с поперечной линией) известно на Старой Залавруге (рис. 4: 2 ), где оно соседствует с трехпалым антропоморфным персонажем и извивающейся фигурой змеи. Знаков с серповидным или

Таблица. Типология солярных и лунарных знаков в Онежском наскальном комплексе

|

Тип |

КарецкиГ Нос |

Пери Нос 11 |

Пери Hoc III |

Пери Hoc IV |

Пери Hoc VI |

Пери Hoc VII |

Бесов Нос (сев.гр.) |

Кладо-вец Нос |

О.Б. Гурий |

о.М Гурий |

о. Михай-ловец |

Всего |

|

|

1 |

♦ • |

8 |

- |

5 |

3 |

17 |

- |

3 |

3 |

1 |

1 |

- |

41 |

|

2 |

2 |

1 |

1 |

1 |

5 |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

11 |

|

|

3 |

t |

- |

- |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

1 |

|

4 |

м^ |

13 |

1 |

9 |

- |

9 |

- |

3 |

1 |

4 |

1 |

- |

41 |

|

5 |

- |

- |

- |

- |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

1 |

|

|

6 |

2 |

- |

4 |

- |

7 |

- |

1 |

- |

1 |

- |

- |

15 |

|

|

7 |

А |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

1 |

|

8 |

8 |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

1 |

|

9 |

О о |

3 |

- |

1 |

2 |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

1 |

8 |

|

10 |

6 |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

1 |

|

11 |

88 |

2 |

- |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

3 |

|

12 |

8 |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

1 |

|

13 |

8а |

2 |

- |

- |

- |

- |

1 |

1 |

- |

- |

- |

- |

4 |

|

14 |

О |

- |

- |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

1 |

|

15 |

& |

- |

- |

2 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2 |

|

16 |

и V |

- |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2 |

- |

3 |

|

|

17 |

^ |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2 |

- |

- |

- |

- |

2 |

|

18 |

а |

- |

- |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

1 |

|

19 |

^>^ |

8 |

- |

3 |

- |

9 |

- |

- |

- |

2 |

- |

- |

22 |

|

20 |

X |

- |

- |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

1 |

|

21 |

*Х |

5 |

- |

- |

- |

2 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

7 |

|

22 |

Я |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

1 |

|

23 |

д |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

1 |

|

24 |

^ А |

- |

- |

- |

4 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

5 |

|

|

25 |

А |

- |

- |

- |

- |

5 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

5 |

|

26 |

У А |

1 |

- |

2 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

3 |

|

27 |

© |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

1 |

- |

- |

I |

|

Всего |

52 |

3 |

33 |

6 |

60 |

2 |

10 |

4 |

11 |

2 |

1 |

184 |

О 30 см

।_________________________।_________________________।_________________________।

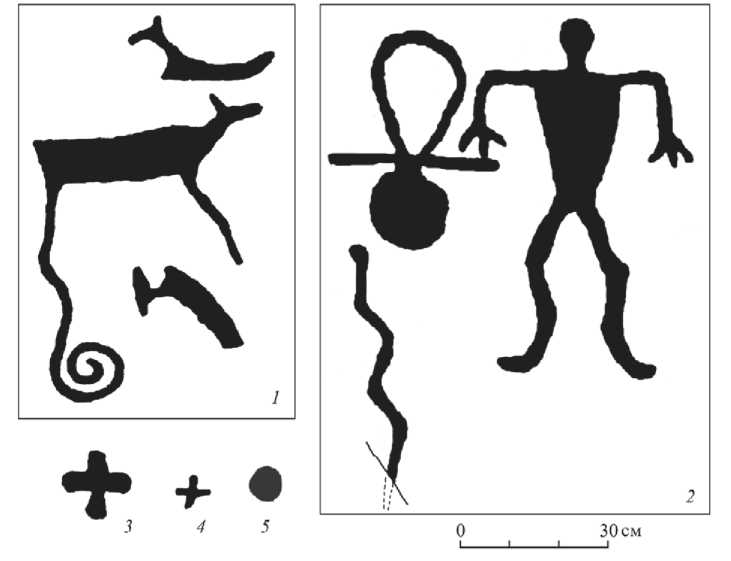

Рис. 1. Петроглифы Онежского озера: знаковые и символические образы, связанные с солярно-лунарными культами

1, 3, 7, 9 – мыс Пери Нос VI; 2 – мыс Бесов Нос, северная группа; 4, 5, 14, 16–18 – мыс Пери Нос III; 6, 8, 10, 11 – мыс Карецкий Нос; 12 – мыс Бесов Нос (центральная группа); 13 – мыс Кладовец Нос; 15 – мыс Пери Нос IV полукруглым основанием в 3 раза меньше, чем с круглым. Количество отростков у них от одного до двух, в ряде случаев нет. Различаются с узким серпом: такие же, но концы серпа соединены и полукруглые знаки с дополнительными элементами (зигзагообразными линиями).

Обращает на себя внимание и то, что в 30 случаях солярные и лунарные символы связаны (в том числе соединительными линиями) с орнитоморфными, зооморфными и антропоморфными фигурами, а также с лодками (рис. 1: 4–7). Иногда это сцены, специально вписанные в темно-серые пятна ксенолитов (рис. 5), или они образуют отдельно выбитые многофигурные композиции, в которых отражены мифы, к сожалению, непонятного для нас содержания (рис. 1: 10). Очень интересны уникальные человеческие фигуры, органично включающие в себя элементы космических символов: профильное изображение беременной женщины, голова которой показана как солярный знак с длинным лучом (рис. 1: 12), антропоморф с туловищем, образованным солярным знаком с двумя лучами – его ногами (рис. 1: 13), пляшущие существа с головой в виде солярного знака или с солярными кругами в руках (рис. 1: 14–15, 18), половинка туловища человека с контурной круглой головой и отходящим от нее отростком, воздетыми вверх руками с тремя пальцами и другие образы с подобной семантикой (рис. 1: 17). К символическим можно отнести и немногочисленные, но яркие дуалистические образы, совмещающие человека и зверя (рис. 1: 2–3), человека и птицу (рис. 2: 8), в одном случае даже человека-лодку (Лобанова, 2015б. С. 91. Рис. 50). О тотемической природе таких изображений писал В. И. Равдоникас еще в 30-е годы прошлого века (Равдоникас, 1937а).

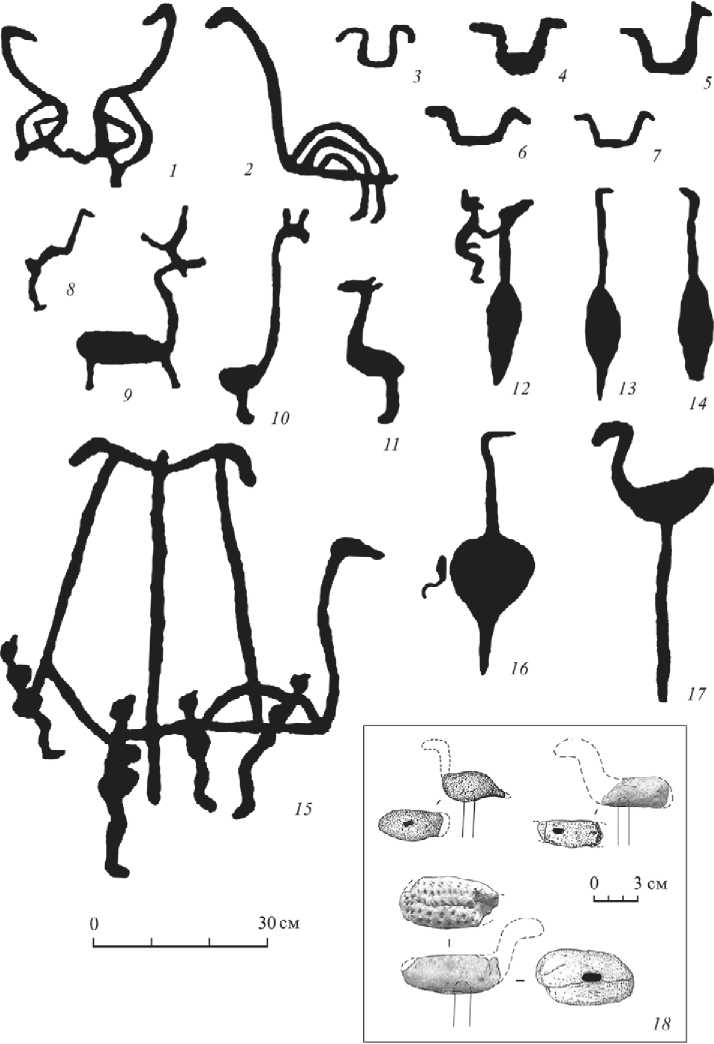

Еще одну группу, правда, довольно малочисленную, образуют изображения ритуальных жезлов или композиций с зооморфными или орнитоморфными деталями. На Онежском озере их насчитывается 12. Среди них небольшие по размерам прямые или изогнутые стержни с четко обозначенной горбатой мордой лося на одном его конце, показаны длинные уши и «серьга» (рис. 3: 1–3 ). Такие фигуры находят аналоги в наскальном искусстве Фенноскандии, но почти всегда они изображены в руках людей (рис. 3: 5, 6 ). Их можно увидеть на Залавруге, Канозере, Немфорсене, Альте и на других памятниках наскального искусства ( Колпаков, Шумкин , 2012. С. 291–296; Hallström , 1960. P. 319, 344; Helskog , 1988. P. 57). Разумеется, их форма не всегда единообразна, однако сходная семантика таких предметов во всех случаях достаточно очевидна. Лосиноголовые скульптуры из рога, кости и дерева также известны на стоянках эпох мезолита – неолита, самый известный пример – знаменитые Оленеостровские лосиноголовые жезлы (рис. 3: 4 ).

Второй тип ритуальных предметов на Онежских петроглифах имеет более сложную форму. Это длинные стержни длиной от 25 см до более чем 1 м. Они с треугольным завершением на одном конце, часто с лосиной головой, примыкающей к стержню сбоку, иногда показано кольцеобразное завершение его противоположного конца (рис. 3: 8–14 ). Такие фигуры выбиты на оконечности мысов Пери Нос III, IV, VI и на Карецком Носе. В одном случае жезлы изображены в обеих руках фронтальной антропоморфной фигуры с мыса Пери Нос III (рис. 3: 7 , ныне находится в экспозиции Эрмитажа). Близки к ним по своим очертаниям изображения эпохи бронзы в виде стержней с треугольными и овальными утолщениями на концах из Тессема, в Северном Тронделаге, Норвегия ( Hallström , 1960. P. 345). Г. Халльстрем относил всех их к категории символических образов, являвшихся, на его взгляд, отображением реальных предметов (Ibid. P. 319, 344), с чем вполне можно согласиться. А. Д. Столяр соотносил такие изображения с роговыми жезлами, найденными в позднемезолитическом Оленеостровском могильнике, который расположен в 50 км от Онежского наскального комплекса ( Столяр , 1983).

Третий тип – 4 «веслообразных» стержня с головой лебедя на противоположном от «лопасти» конце (Карецкий Нос, Пери Нос III и Бесов Нос, центральное панно) (рис. 2: 13–14, 16 ). В одном случае этот атрибут находится в руке

Рис. 2. Образы и сцены с орнитоморфной символикой

1–4, 6–10, 12–16 – петроглифы Онежского озера; 5, 11, 17 – петроглифы Белого моря; 18 – обломки глиняных скульптурок птиц (стоянка Черная Речка III, раскопки автора)

Рис. 3. Зооморфные ритуальные жезлы

1–3, 7–14 – наскальные изображения Онежского озера; 5, 6 – петроглифы Белого моря; 4 – жезл из Оленеостровского могильника у мужского антропоморфного персонажа с выступом на голове (рис. 2: 12). Веслообразные изображения, как и вышеописанные стержни с треугольными расширениями на конце, – тоже отражение реально существовавших материальных предметов ритуальных обрядов в руках антропоморфных существ (Лобанова, 2015б. Рис. 219: 27–29). Впрочем, в Онежском наскальном комплексе один такой петроглиф, к сожалению, плохо сохранившийся вследствие эрозии, зафиксирован на мысе Карецкий Нос (Там же. Рис. 219: 18). Следует отметить уникальную композицию явно ритуального свойства на полуострове Кочковна-волок (на мысе Лебединый Нос), обнаруженную в 1986 г. эстонской экспедицией (Poikalainen, Ernits, 1998. Р. 48). Однако в каталоге эстонских исследователей данная сцена документирована не совсем точно. Копия на черной рисовой бумаге, изготовленная нами в 2018 г., показала, что это сюжет с участием четырех изображенных в профиль беременных стройных женщин с прическами, которые несут сложную конструкцию, увенчанную лебедиными головами (рис. 2: 15).

Рис. 4. Знаковые и символические изображения в наскальном искусстве Беломорья

1, 2 – Старая Залавруга; 3, 4 – Бесовы Следки; 5 – Новая Залавруга

В глубоко реалистическом и более понятном наскальном искусстве в низовьях реки Выг кроме солярных знаков онежского типа (рис. 4: 2, 5 ), ритуальных жезлов в руках людей (рис. 3: 5, 6 ), птицы с головой лося (рис. 2: 11 ) и одного изображения двухголовой птицы (рис. 2: 5 ) встречаются и другие символические образы, не имеющие аналогов в Онежском наскальном комплексе. Это изображения двух крестов (возможно, символов солнца) из группы Бесовы Следки (рис. 4: 3, 4 ), обособленное изображение птицы на прямом длинном стержне, идущем вниз от живота. Максимальный размер птицы – 45 см, длина стержня – 30 см (рис. 2: 17 ). Изображение выявлено автором несколько лет назад на наскальном полотне Старая Залавруга (скопление 1, по: Равдоникас , 1938). Выбивка вызывает ассоциации с рисунком птичьего силуэта в пещере Ляско и со скульптурками из обожженной глины (рис. 2: 18 ), найденными при раскопках автора на стоянке Черная Речка III, расположенной рядом с группами петроглифов Онежского озера в устье реки Черной ( Лобанова, Филатова , 2015. С. 157). Третий беломорский сюжет включает несколько, видимо, взаимосвязанных изображений (рис. 4: 2 ): две типичные лодки с изогнутым корпусом без гребцов, между ними – бегущий олень, к задней конечности которого примыкает спираль – очень многозначный и универсальный

Рис. 5. Петроглифы Онежского озера: остров Большой Гурий, композиция в пятне ксенолита. Микалентная копия С. В. Георгиевской символ, известный с палеолита. В данном контексте связь образа оленя со спиралью-солнцем возможно трактовать как один из древних элементов космологических представлений северных народов.

Таким образом, в статье рассмотрены значимые и наиболее дискуссионные в 1930-е и 1960-е гг. знаковые и символические образы петроглифов Карелии, главным образом распространенные на восточном побережье Онежского озера и единичные в Беломорье. Проблема их интерпретации все еще остается актуальной. В последнее время были сделаны открытия, позволившие в некоторой степени расширить наши представления о мотивах и сюжетах наскального искусства (композиция со спиралью на Залавруге, на той же плоскости замечен символ птицы на стержне). Онежские петроглифы, пожалуй, самый сложный для исследовательского осмысления петроглифический памятник. Здесь ярко отражен культ водоплавающей птицы – лебедя. Немало образов, которых нет в других памятниках. Такова серия странных человекоподобных образов, звери и птицы, зачастую мало похожие на тех, что встречались в природе. Эти черты сверхъестественного и указывают на особую, творческую природу подобных образов. Они прежде всего – отражение весьма сложного духовного мира обитателей восточного побережья.

Список литературы Знаковые и символические образы в наскальном искусстве Карелии: классификация, проблемы интерпретации

- Брюсов А. Я., 1940. История древней Карелии. М.: ГИМ. 320 с. (Труды ГИМ; вып. IX.)

- Жульников А. М., 2006. Петроглифы Карелии: Образ мира и миры образов. Петрозаводск: Скандинавия. 224 с.

- Колпаков Е. М., Шумкин В. Я., 2012. Петроглифы Канозера. СПб.: ИИМК РАН. 423 с.

- Лаушкин К. Д., 1959. Онежское святилище. Новая расшифровка петроглифов Карелии // Скандинавский сборник. Вып. 4. Таллин: Эстонское гос. изд-во. С. 83-111.

- Лаушкин К. Д., 1962. Онежское святилище. Опыт новой расшифровки некоторых петроглифов Карелии // Скандинавский сборник. Вып. 5. Таллин: Эстонское гос. изд-во. С. 177-298.

- Линевский А. М., 1939. Петроглифы Карелии. Петрозаводск: Каргосиздат. 194 с.

- Лобанова Н. В., 2007. Петроглифы Старой Залавруги: новые данные - новый взгляд // АЭАЕ. № 1 (29). С. 127-135.

- Лобанова Н. В., 2014. К вопросу о хронологии и периодизации наскальных изобРАжений Онежского озеРА // РА. № 3. С. 15-33.

- Лобанова Н. В., 2015а. Петроглифы в низовьях р. Выг: проблемы хронологии и периодизации // РА. № 4. С. 16-34.

- Лобанова Н. В. 2015б. Петроглифы Онежского озера. М.; Петрозаводск: Ун-т Дмитрия Пожарского. 440 с.

- Лобанова Н. В., 2016. Новые данные о периодизации наскального искусства Онежского озера // Альманах североевропейских и балтийских исследований. Вып. 1. Петрозаводск. С. 12-34.

- Лобанова Н. В., Филатова В. Ф., 2015. Археологические памятники в районе Онежских петроглифов. М.: Ун-т Дмитрия Пожарского. 464 с.

- Петроглифы Карелии. Петрозаводск; М.: Северный паломник, 2019. 196 с.

- Потемкина Т. М., 2016. Небо на скалах Онежского озера по данным археоастрономии // Archaeoastronomy and Ancient Technologies. 4 (1). С. 19-80.

- Равдоникас В. И., 1936. Наскальные изображения Онежского озера и Белого моря. Ч. 1: Наскальные изображения Онежского озера. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 211 с., 83 вкл. л. (Труды Института этнографии. Т. IX. Археологическая серия; № 1.)

- Равдоникас В. И.,1937а. Следы тотемических представлений в образах наскальных изображений Онежского озера и Белого моря // СА. № 3. С. 1-32.

- Равдоникас В. И., 1937б. Элементы космических представлений в образах наскальных изображений // СА. № 4. С. 1-32.

- Равдоникас В. И., 1938. Наскальные изображения Онежского озера и Белого моря. Ч. 2. Наскальные изображения Белого моря. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 168 с., 87 л. ил. (Труды Института этнографии; т. X. Археологическая серия; № 1.)

- Равдоникас Ф. В., 1978. Лунарные знаки в наскальных изображениях Онежского озера. У истоков творчества // Исторический вестник. Новосибирск. № 1 (26). С. 116-132.

- Савватеев Ю. А., 1970. Залавруга. Археологические памятники низовья реки Выг. Ч. 1: Петроглифы. Л.: Наука. 443 с.

- Столяр А. Д., 1983. "Жезлы" Онежских петроглифов и их материальные прототипы // Изыскания по мезолиту и неолиту СССР / Отв. ред. Л. Я. Крижевская. Л.: Наука. С. 145-158.

- Grewingk C., 1855. Ueber die in Granit geritzten Bildergruppen am Ostufer des Onega-Sees // Bulletin de la Classe des sciences historiques, philosophiques et politiques de l'Academie Imperiale des Sciences de Saint-Petersbourg. Vol. 12. № 7-8. P 96-103.

- Hallstrom G., 1960. Monumental art of northern Sweden from the Stone Age: Namforsen and other localities. Stockholm: Almqvist & Wiksell. XVI, 401 p.

- Helskog K., 1988. Helleristningene i Alta: Spor etter ritualer og dagligliv i Finnmarks forhistorie.Alta: Alta museum. 135 s.

- Poikalainen V., Ernits E., 1998. Rock carvings of Lake Onega: The Vodla region. Tartu: Estonian Society of Prehistoric Art. 431 p.

- Tenjes P., 1986. Petrogluufidest ja kalendrist // Tartu Tahetorni kalender 1987 Aastaks. Tallinn. P 63-70.