Золото из аллювиальных отложений Среднего Кыввожа (Вольско-Вымская гряда, Тиман)

Автор: Глухов Ю.В., Кузнецов С.К., Савельев В.П., Котречко Е.Ю.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Геолого-минералогические науки

Статья в выпуске: 1 (33), 2018 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты изучения золота из аллювиальных отложений Среднего Кыввожа (Средний Тиман). Показано, что золото характеризуется широкими вариациями величины, формы, окатанности. Из примесных элементов в состав золота входит серебро, содержание которого, как правило, незначительное. Практически у всех частиц золота устанавливаются высокопробные каймы экзогенного происхождения. Обнаружены единичные частицы золота с прожилковыми выделениями более позднего высокосеребристого золота и электрума, микровключениями халькопирита и галенита. Совокупность минералогических признаков указывает на существование коренных источников золота, находящихся непосредственно в Кыввожском районе и относящихся к золото-сульфидному или золото-сульфидно-кварцевому типам.

Короткий адрес: https://sciup.org/14992958

IDR: 14992958 | УДК: 549.283(234.83)

Текст научной статьи Золото из аллювиальных отложений Среднего Кыввожа (Вольско-Вымская гряда, Тиман)

Средний Тиман представляет большой интерес в отношении россыпной и коренной золотоносности. В настоящее время здесь известны проявления, мелкие месторождения и многочисленные находки самородного золота в девонских кварце- вых песчаниках и гравелитах и в четвертичных отложениях. Повышенные содержания золота отмечаются в зонах развития сульфидной минерализации, прослеживающихся в рифейских метаморфических толщах. Сведения о золотоносности Среднего Тимана изложены в геологических отчетах и ряде опубликованных работ [1–6].

В ходе геолого-съемочных и поисковых работ, проводившихся в 1980-е гг. ухтинскими геологами А.М. Плякиным, М.Ю. Острижным, В.А. Капустиным, Ф.Л. Юмановым, В.А. Дударом, В.Г. Ша-метько, Н.М. Пармузиным, А.А. Котовым, В.П. Савельевым, П.П. Битковым, М.М. Дуняшевым, Ф.А. Кулбаковой и другими, установлены шлиховые ореолы золота, связанные с аллювиальными отложениями современных и древних погребённых долин.

В 1988 г. на территории, охватывающей верховья р. Белая Кедва, В.А. Дударом, В.Г. Шаметько и другими геологами Ухтинской ГРЭ было выделено Кыввожское россыпное поле с Кыввожским, Среднекыввожским, Димтемъёльским, Лунвожским, Покъюским и Вымским участками [7, 4, 6]. На Сред-некыввожском участке обнаружены знаки крупного золота (до 3 мм), а впоследствии (в 1992 г.) при опытно-промышленных работах под руководством В.А. Дудара найдены самородки золота размером до 2 см и весом до 24 г.

В период, охватывающий работы на Кыввож-ской площади, в фондовых геологических отчётах и научных трудах различными исследователями публиковались сведения о минералогических особенностях золота – его гранулометрии, морфологии, составе, типоморфизме, минеральных включениях. Работа В.А. Дудара [2] была в числе самых первых, в которой наиболее полно охарактеризовано золото Кыввожской россыпи, определены генезис и условия залегания россыпи, сформулированы поисковые критерии для россыпей подобного типа.

Особенность золотоносных россыпей Кыв-вожской площади – присутствие самородных минералов платиновой группы (МПГ), характеризующихся широким разнообразием составов. Так, А.Б. Макееву и его коллегам [8] удалось диагностировать более десятка минеральных фаз МПГ: Fe-платина, Ir-Fe-платина, Ru-Fe-платина, изоферроплатина, Ir-изоферроплатина, Cu-изоферроплатина, осмий, иридосмин, Pt-иридий, осмирид, Pt-осмирид, рутенири-досмин, Pt-рутениридосмин, Ir-Os-лаурит, боуит.

В 2008–2013 гг. поиски россыпей золота на участках, расположенных в бассейне левых притоков р. Белая Кедва, были продолжены сотрудниками ООО «Ухтагеосервис» (С.А. Рыбалко, В.П. Савельев и др.). По результатам работ, проведенных в долинах основных водотоков площади, оконтурено несколько промышленных россыпей, по которым подсчитаны и утверждены запасы россыпного золота, что отраженно в ряде производственных отчётов. В их числе: пойменно-русловая и террасовая Сред-некыввожская и Среднекыввожская 1, пойменнорусловые Кыввожская и Димтемъёльская россыпи.

Коренные источники золота в Кыввожском районе до сих пор остаются неизвестными, и их обнаружение является одной из важнейших задач. В рамках этой проблематики в долине руч. Средний Кыввож авторами в процессе полевых работ была отобрана серия шлиховых проб. После лабораторной обработки концентратов и выделения монофракций золота изучены его типоморфные особенности, в частности, морфология, внутреннее строение, химический состав.

Геологическая характеристика

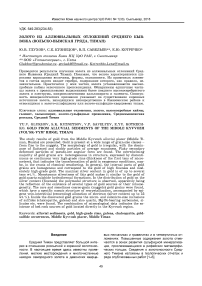

Кыввожский район находится в пределах средней части Вольско-Вымской гряды (Средний Тиман). В тектоническом плане он представляет собой антиклинорную структуру, известную как Вымский горст, сложенный выходами пород складчатого фундамента байкальского возраста консолидации (рис. 1).

Рис. 1. Схема геологического строения Кыввожско-го района и положение золотоносных россыпей (по материалам В.П.Савельева, 2011 г. и др.).

1, 2 – каменноугольная система; 1 – башкирский и московский ярусы: доломиты, известняки, 2 – ви-зейский и серпуховский ярусы: аргиллиты, алевролиты, доломиты; 3 – девон, устьярегская свита: песчаники, алевролиты, мергели, глины, известняки; 4–6 – венд: 4 – кыввожская свита (нижняя толща): сланцы, алевросланцы тёмно-серые, 5 – кыввожская свита (верхняя толща): сланцы серозелёные, салатно-зелёные, 6 – лунвожская свита: сланцы, алевросланцы, метаалевролиты, прослои кварцито-песчаников, кварцитов; 7 – разрывные нарушения; 8 – зоны интенсивного рассланцевания, развития кварцевых жил и прожилков, вкрапленной и прожилково-вкрапленной сульфидной минерализации; 9 – Среднекыввожская и Среднекыв-вожская 1 золотоносные россыпи (а) и россыпепро-явления (б).

Fig. 1. Sketch map of Kyvvozh region and localities of gold-bearing placers (according to the study materials of V.P. Savelyev, 2011, et al).

1, 2 – Carboniferous system; 1 – Bashkirian and Mos-covian stages: dolomites, limestones, 2 – Visean and Serpukhovian stages: mudstones, siltstones, dolostones; 3 – Devonian, Ust’yarega suite: sandstones, siltstones, marls, clays, limestones; 4–6 – Vendian: 4 – Kyvvozh suite (lower strata): shales, dark gray aleu-rolites, 5 – Kyvvozh suite (upper strata): gray-green and green (salad) shales; 6 – Lunvozh suite: shales, aleurolites, metasiltstones, interlayers of quartzitic sandstones and quartzites; 7 – faults; 8 – zones of expanding of quartz veins and stringers, disseminated and stringer-disseminated sulphide mineralization; 9 – Middle Kyvvozh and Middle Kyvvozh 1 gold-bearing placers (a) and placer-like occurrences (b).

Вымский горст ограничен с запада крупным Вымским нарушением взбросового типа. Прилегающая к нему западная часть имеет характер моноклинали, на востоке осложненной серией надвинутых друг на друга тектонических пластин. Секущие разломы северо-восточного простирания придают структуре блоковый характер. Крупные тектонические нарушения местами сопровождаются милонитизацией, дроблением, метасоматитами. В строении Вымского горста выделяются два структурных этажа. Фундамент сложен метаморфическими рифей-вендскими комплексами, чехол – палеозойскими, преимущественно карбонатно-терригенными, породами и кайнозойскими рыхлыми отложениями.

Россыпная золотоносность Кыввожского района связана с долинным комплексом отложений современной и погребенной речной системы. Мощность отложений, выполняющих погребенные долины, достигает максимальной величины 20–25 м в их тальвегах. Продуктивный пласт здесь приурочен к приплотиковой части разреза и на отдельных участках переходит в золотоносные аллювиальносклоновые отложения. Они развиты на бортах долин, выполняющих роль ложного плотика для современных россыпей, образуя с ними единые залежи с повышенной мощностью “песков”.

Среднекыввожская и Кыввожская россыпи локализованы в долине руч. Средний Кыввож на его субширотном участке. Продуктивный пласт приурочен к надплотиковой части пойменно-руслового аллювия и первой террасы, представленной галечно-щебнистыми отложениями, и кровле трещиноватых рифейских сланцев и алевролитов, играющей роль ловушки для золота. Золотоносность аллювия русла и поймы прослеживается практически на всем протяжении долины, однако распределяется неравномерно, образуя отдельные участки обогащения (“гнёзда” или “струи”), перемежающиеся с незолотоносными и слабозолотоносными интервалами.

Материал и методы исследований

Шлиховые пробы отбирались из разборного плотика (сланцевых щёток) по руч. Средний Кыв-вож, примерно через 500 м сверху вниз по течению на протяжении около 6 км, включая промышленные участки. Шлихи бромоформировались с выделением тяжелой фракции, подвергавшейся далее магнитной сепарации. В ходе минералогического анализа отбирались монофракции золота (всего 458 частиц). Оценивались величина, степень окатанно-сти и форма частиц золота. Размеры измерялись как стороны описывающего прямоугольного параллелепипеда. Масса частиц золота вычислялась произведением их объёма и плотности. Границы классов крупности приняты в соответствии с клас- сификацией, применяемой при поисках и разведке россыпей. Коэффициент уплощённости (КУ) золотин рассчитывался как отношение среднегеометрического их длины и ширины (квадратный корень из их произведения) к их толщине. Для оценки степени окатанности золота была использована методика, изложенная в работе [9]. Для расчёта относительного суммарного (по отдельным шлихам и в целом по выборке) показателя балльной окатанности золота применялась модифицированная формула для оценки окатанности обломочного материала [10]: P = (1*n1+2*n2+3*n3+4*n4)/N*25, где P – коэффициент балльной окатанности; n1, n2, n3 и n4 – число частиц с соответствующим баллом окатан-ности, N – общее количество частиц в выборке). Особенности микрорельефа, внутреннее строение и состав частиц золота изучались при помощи растрового электронного микроскопа Tescan VEGA 3 LMN с энергодисперсионнным спектрометром INCA Energy 450 и приставкой EBSD (напряжение – 20 kV, углеродное напыление препаратов).

Результаты исследований

Золото обнаружено во всех шлиховых пробах руслового аллювия руч. Средний Кыввож. Содержание золота в пробах, отобранных в верховьях ручья на его меридиональном отрезке, наследующем здесь простирание толщи чёрных сланцев кыввожской свиты, оказалось заметно ниже, чем в пробах из широтного участка, где долина ориентирована вкрест простирания флишоидов и зеленых сланцев лунвожской и кыввожской свит и где оконтурена Среднекыввожская золотоносная россыпь.

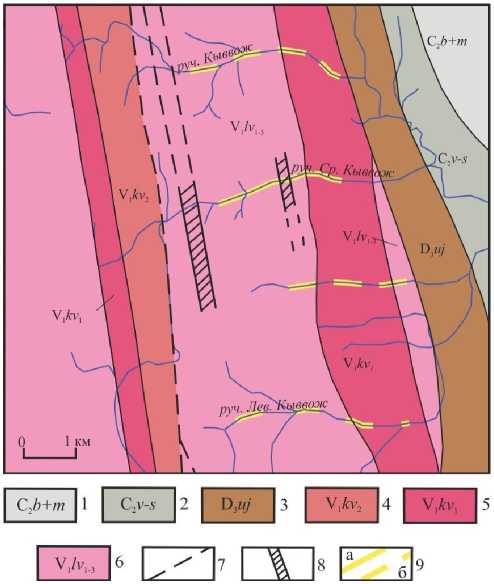

Из аллювиальных отложений золото характеризуется однородным красновато-жёлтым цветом, разнообразной формой и размерами (рис. 2, 3). В кавернах, ямках и на сгибах частиц наблюдаются примазки серых или буроватых глинистых минералов, чёрных и буровато-чёрных гидроксидов марганца и железа.

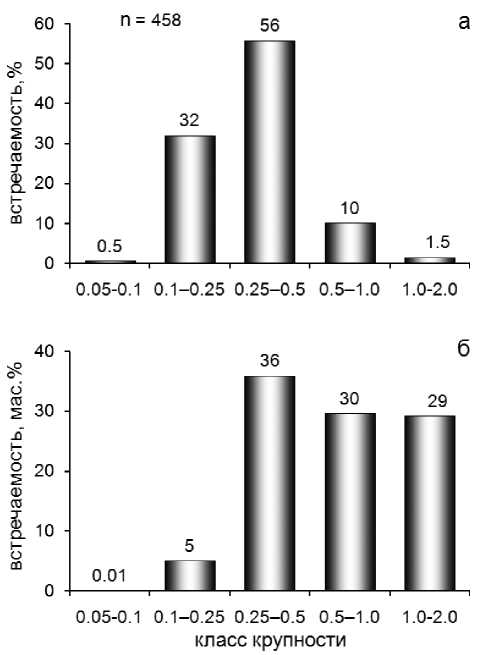

Гранулометрия. Практически две трети от общего числа всех частиц золота, обнаруженных в пробах (около 66%), квалифицируется как мелкое золото – +0.25–1.0 мм (рис. 4, а). Большая часть золотин из этой группы (56%) сосредоточена в гранулометрическом классе +0.25–0.5 мм, и малая часть (10%) входит в класс +0.5–1.0 мм. Около трети всех частиц (32%) относятся к группе весьма мелкого золота (+0.1–0.25 мм). Небольшие значения встречаемости (до первых процентов) характерны для среднего (+1.0–2.0 мм) и тонкого (+0.05– 0.1 мм) золота.

Иная структура гранулометрического состава золота наблюдается при учёте массы индивидуальных частиц. Отчётливо заметно увеличение долевого вклада более крупного золота. Так, на диаграммах (рис. 4, б) видно, что почти две третьих всей массы золота сосредоточено в классах +0.25– 0.5 мм и +0.5–1.0 мм. Вклад частиц весьма мелкого золота составляет всего 5 мас. %. Результаты опробования Среднекыввожской россыпи, полученные в ходе разведочных работ, указывают на ещё большую роль крупного золота в его общей массе.

Рис. 2. Морфологическое разнообразие золота из аллювиальных отложений руч. Средний Кыввож. Запись “x 1.75” – увеличение по отношению к линейному масштабу в 1 мм (внизу). Пояснения в тексте.

Fig. 2. Morphological variety of gold from alluvial sediments of the Middle Kyvvozh stream. Record “x 1.75” – zooming according to linear scale (1 mm, down). See comments in the text.

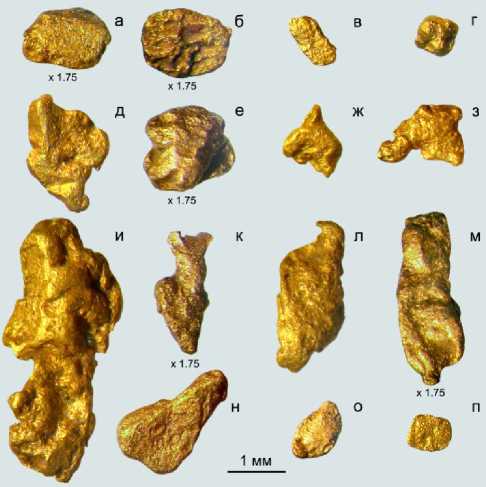

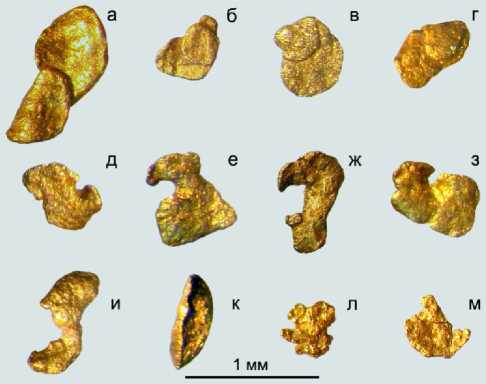

Рис. 3. Повторные деформации уплощённого окатанного золота: а–г – загибы; д–м – разрывы.

Fig. 3. Secondary deformations of flattened and rounded gold: а–г – bends; д–м –breaks.

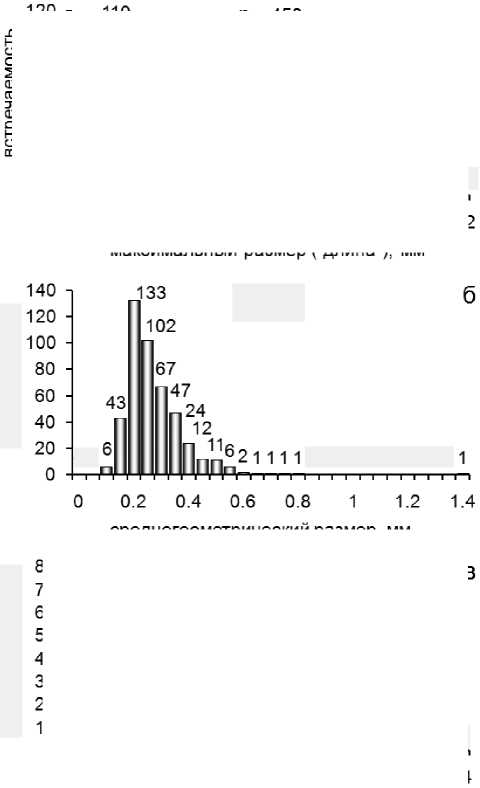

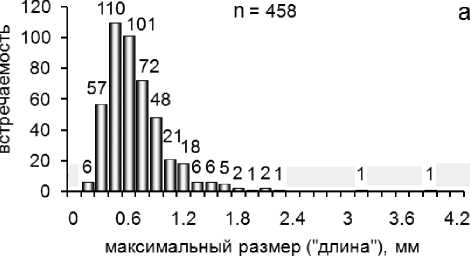

Морфология. Вариации частиц золота по длине, среднегеометрическому размеру и упло-щённости показаны на рис. 5. Распределение частиц по максимальному размеру (длине) имеет моду ~ 0.4–0.5 мм и характерное для случая логнормального закона “растянутое” правое крыло. Аналогичное в целом распределение с модой ~ 0.2 мм имеется у среднегеометрических значений размеров частиц золота. На диаграмме, выстроенной по

Рис. 4. Встречаемость (а) и массовая доля (б) золота разных классов крупности.

Fig. 4. Occurrence (а) and и weight percentage (б) of gold of different grain-size classes.

значениям степени уплощённости частиц золота (КУ), видно, что фигура распределения с общей модой 4–6 ед. имеет заметно более широкое основание (что может быть следствием аддитивного характера распределения или подчинения другому закону). Непрерывное изменение размерных соотношений частиц золота не позволяет строго математически подразделить их по этим показателям. Поэтому в целях типизации все имеющиеся частицы можно достаточно условно подразделить на изометричные (КУ < 2, составляют ~ 4%), у мерен-ноуплощённые (КУ от 2 до 10 ед., составляют ~ 79%) и сильноуплощённые (КУ > 10 ед., составляют ~ 17%). Даже при таком нестрогом подходе в разделении золота по степени уплощённости (или изометричности) легко обнаруживается тот факт, что превалирующая масса кыввожского золота (около 78 мас. %) находится в группе умеренноуп-лощённых частиц.

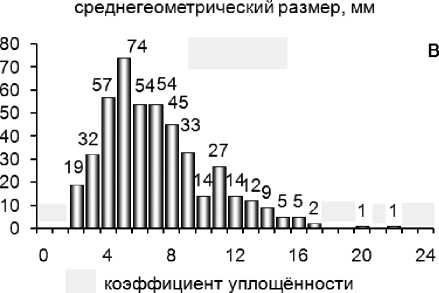

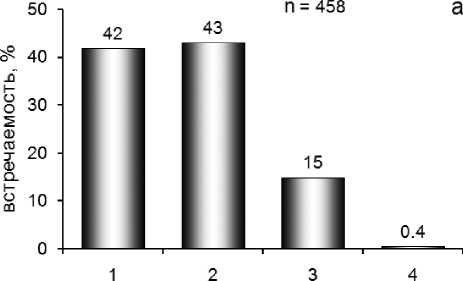

По степени окатанности все частицы золота нами разделены на четыре группы, каждой из которых присвоен соответствующий балл окатанности.

Первая группа (балл 1) включает неокатан-ное и слабоокатанное золото (рис. 2, а–в), имеющее максимальную сохранность первоначального (рудного) облика. Это многочисленная (42%) группа (рис. 6), представляющая собой широкий спектр угловатых, незначительно обмятых частиц золота сложных ангедральных и семигедральных ростовых

Рис. 5.

Вариация золота по гранулометрическим параметрам: максимальному размеру (а), среднегеометрическому размеру (б), коэффициенту упло-щённости (в).

Fig. 5. Variation of gold according to different granulometric parameters: maximal size (а), geometric average size (б), flatness coefficient (в).

форм. Помимо частиц со сложной морфологией в группе слабоокатанных можно также выделить частицы более простой геометрии – золото таблитчатого, пластинчатого и чешуйчатого облика.

Вторая группа (балл 2) объединяет полу-окатанное золото, имеющее как угловатые, так и полностью сглаженные выступы на поверхности (рис 2, г–н). Данная группа тоже многочисленна (~ 43%).

Третья группа (балл 3) немногочисленная (15%), представляет собой хорошо окатанное золото с полностью сглаженными плавными выступами и основательно затёртым грубоугловатым микрорельефом (рис. 2, о, п). В этой группе часто встречаются лепёшковидные частицы, имеющие валик по краям. Хорошо окатанное золото часто встречается среди сильноуплощённых частиц.

Четвёртую группу (балл 4) составляет совершенно окатанное золото. Такие частицы отмечаются крайне редко (0.4%).

Рис. 6. Встречаемость (а) и массовая доля (б) золота разных подгрупп по степени (баллам) окатанности. Fig. 6. Frequency of occurrence (а) and и weight percentage (б) of variable subgroups of gold with different degree (balls) of rounding.

В целом, следует отметить, что механическое окатывание золота закономерно пополняет спектр его форм появлением комковатых, а также дисковидных и эллипсоидных частиц, встречающихся в группе умеренно уплощённого золота.

В среднем частицы золота Среднекыввож-ского района характеризуются невысокой окатанно-стью (коэффициент средней окатанности равен 40– 60). Для сравнения, окатанность золота из голоценового аллювия и среднеюрских псефитов бассейнов рек Вычегды, Сысолы и Лузы [11], удаленного от источников питания на большие расстояния, существенно выше; значения коэффициента средней окатанности достигают 60–80.

Поскольку шлиховые пробы руслового аллювия отбирались из разных мест долины руч. Средний Кыввож, нами была предпринята попытка выделить участки, отличающиеся по степени окатан-ности золота. Анализ распределений золота показал в первом приближении примерно одинаковую степень его окатанности, за исключением участка в районе пласта кварцитов мощностью около 9 м (“жила Котова”), где прослеживается зона интенсивного рассланцевания пород северо-западного простирания. Возле этого участка и ниже по течению в двух точках в интервале около 500 м зафиксирован самый минимальный показатель средней окатанности золота (39 – 40). В этих же пробах ус- тановлена повышенная встречаемость слабоока-танных золотин (48 – 52%).

Наряду с окатыванием в механических потоках и водотоках для части золота (около 21%) оказались характерны специфичные повторные механические деформации: конвертообразные загибы, разрывы (рис. 3). Одна хорошо окатанная частица оказалась разрезанной пополам. Среди наблюдаемых порезов и надрывов сплошности отмечаются как свежие (блестящие), так и старые (тусклые) поверхности. Характерной особенностью деформированных золотин является заметная уплощённость (КУ>2), средняя и хорошая окатанность.

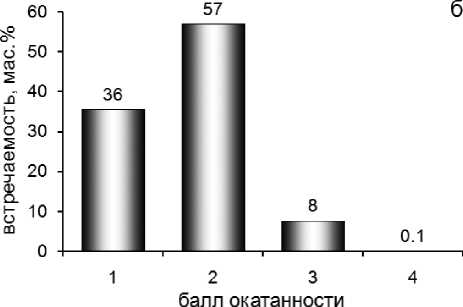

Поверхность. Практически у всех частиц золота фиксируется однообразный бугорчато-ям-чатый рельеф, обусловленный механическими ударами микрочастиц по их поверхности в водотоках (рис. 7, а, б, г, д). При больших увеличениях отмечается специфичное пористое плёночночешуйчатое строение (результат микроковки) в сочетании со следами растворения. Для слабоока-танных угловатых частиц, которые не испытывали значительного механического и химического воздействия, характерны более однородные участки с редкими порами.

Внутреннее строение и содержание элементов-примесей. У многих частиц золота в полированных срезах обнаруживаются каймы (рис. 7 в, е).

Толщина каём варьирует от нулевых значений до 40–50 мкм и составляет в среднем 10–20 мкм. У хорошо окатанных частиц развиты сплошные и сравнительно широкие каймы, а у угловатых, сла-боокатанных частиц, напротив, прерывистые и узкие. Каймы характеризуются отсутствием элементов-примесей и, соответственно, высокой пробно-стью (см. таблицу).

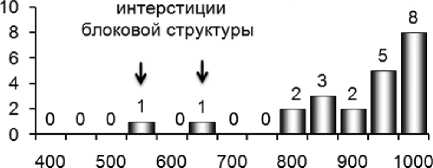

Внутренняя часть золотин имеет гомогенный серебросодержащий состав. Содержание Ag колеблется от 0.7 до 24.4 мас. %. В основном золото весьма высокопробное. Реже встречается умеренно высокопробное и высокопробное золото. Судя по модам распределения усреднённых составов, можно говорить о существовании нескольких (до трех–четырех) подгрупп золота, отличающихся по содержанию серебра (рис. 8). При этом не удается выявить какой-либо однозначной зависимости между содержаниями серебра и морфологией, или степенью уплощённости и окатанности золота.

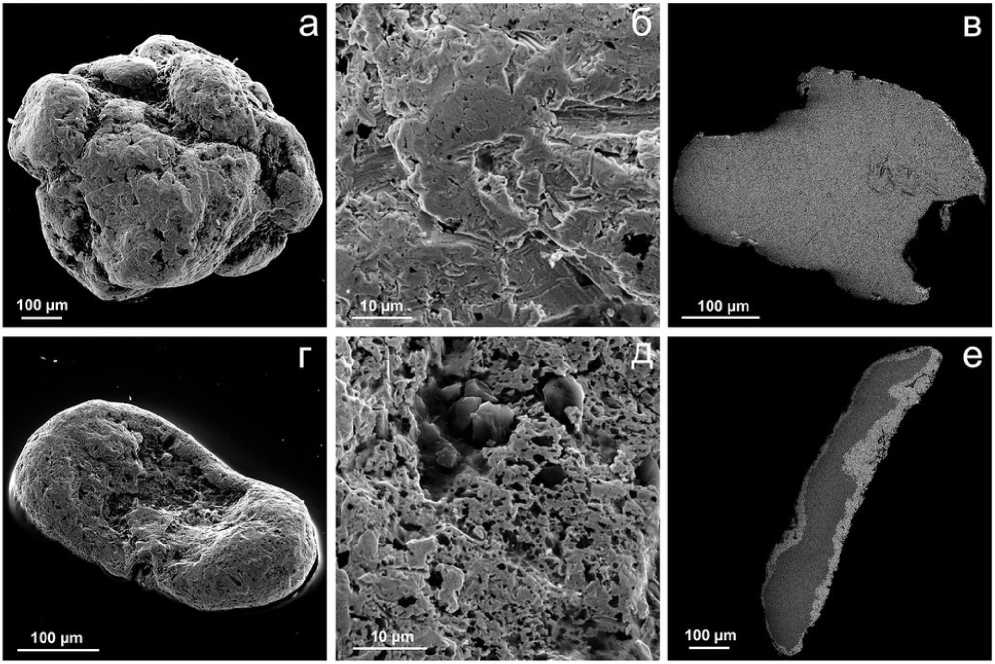

Особым образом выделились две золотины, причём одна из них – самая крупная в выборке с размерами 1.8 х 1.2 х 0.2 мм (рис. 2, и). На полированных срезах двух этих частиц отчётливо наблюдаются участки со специфичной блочно-мозаичной структурой (рис. 9), которые образовались, по-видимому, в результате дробления золота при воздействии поздних наложенных процессов.

Рис. 7. Поверхность (а, б, г, д) и внутреннее строение (в, е) слабоокатанного (а–в) и сильноокатанного (г–е) золота. Tescan VEGA 3 LMN: а, б, г, д – вторичные электроны; в, е – обратно-рассеянные электроны.

Fig. 7. Surface (а, б, г, д) and internal structure (в, е) of weak-rounded (а–в) and well-rounded (г–е) gold. Tescan VEGA 3 LMN: а, б, г, д – secondary electrons; в, е – back-scattered electrons.

Состав золота Среднего Кыввожа (данные микрозондового анализа) Content of gold of the Middle Kyvvozh (microprobe analysis data)

|

№ пп |

Номер образца |

Содержания элементов, мас. % |

Пробность, ‰ |

||

|

Ag |

Au |

Сумма |

|||

|

1 |

21/4 (ц) |

17.60 |

82.96 |

100.57 |

825 |

|

2 |

21/4 (п) |

14.98 |

86.23 |

101.21 |

852 |

|

3 |

21/4 (к) |

0.00 |

101.56 |

101.56 |

1000 |

|

4 |

21/5 (ц) |

10.06 |

89.42 |

99.48 |

899 |

|

5 |

21/5 (п) |

10.51 |

91.09 |

101.6 |

897 |

|

6 |

21/5 (к) |

0.00 |

99.98 |

99.98 |

1000 |

|

7 |

21/7 (ц) |

2.58 |

97.1 |

99.67 |

974 |

|

8 |

21/7 (п) |

2.40 |

94.62 |

97.02 |

975 |

|

9 |

22/2 (п) |

0.92 |

97.91 |

98.83 |

991 |

|

10 |

22/2 (ц) |

1.20 |

96.26 |

97.45 |

988 |

|

11 |

25-1/5 (ц) |

16.02 |

82.75 |

98.76 |

838 |

|

12 |

25-1/5 (п) |

16.21 |

82.23 |

98.44 |

835 |

|

13 |

25-1/5 (к) |

0.00 |

95.86 |

95.86 |

1000 |

|

14 |

25-1/10 (ц) |

16.02 |

82.75 |

98.76 |

838 |

|

15 |

25-1/10 (п) |

16.21 |

82.23 |

98.44 |

835 |

|

16 |

25-1/10 (к) |

0.00 |

95.86 |

95.86 |

1000 |

|

17 |

25-1/10 (м) |

1.53 |

98.66 |

100.19 |

985 |

|

18 |

27/5 (ц) |

5.25 |

91.9 |

97.15 |

946 |

|

19 |

27/5 (п) |

5.20 |

91.82 |

97.02 |

946 |

|

20 |

27/5 (к) |

0.00 |

99.87 |

99.87 |

1000 |

|

21 |

27/14 (ц) |

13.26 |

84.57 |

97.83 |

864 |

|

22 |

27/14 (п) |

13.44 |

82.92 |

96.36 |

861 |

|

23 |

27/14 (к) |

0.00 |

96.98 |

96.98 |

1000 |

|

24 |

29/1 (ц) |

1.41 |

96.04 |

97.45 |

986 |

|

25 |

29/1 (п) |

1.97 |

96.31 |

98.28 |

980 |

|

26 |

29/1 (к) |

0.00 |

99.32 |

99.32 |

1000 |

|

27 |

29/2а (ц) |

19.89 |

77.23 |

97.12 |

795 |

|

28 |

29/2а (п) |

19.77 |

77.41 |

97.18 |

797 |

|

29 |

29/2а (к) |

0.00 |

99.38 |

99.38 |

1000 |

|

30 |

30/1 (ц) |

16.84 |

81.3 |

98.14 |

828 |

|

31 |

30/1 (п) |

15.76 |

80.32 |

96.08 |

836 |

|

32 |

30/1 (к) |

0.74 |

99.29 |

100.03 |

993 |

|

33 |

30/4 (ц) |

5.79 |

89.89 |

95.68 |

939 |

|

34 |

30/4 (п) |

6.28 |

89.76 |

96.04 |

935 |

|

35 |

30/4 (к) |

0.00 |

98.32 |

98.32 |

1000 |

Окончание табл.

|

№ пп |

Номер образца |

Содержания элементов, мас. % |

Пробность, ‰ |

||

|

Ag |

Au |

Сумма |

|||

|

36 |

30/6 (ц) |

6.47 |

93.34 |

99.81 |

935 |

|

37 |

30/6 (п) |

5.77 |

94.32 |

100.09 |

942 |

|

38 |

30/6 (к) |

0.00 |

102.08 |

102.08 |

1000 |

|

39 |

31/1 (и) |

28.52 |

72.88 |

101.4 |

719 |

|

40 |

31/1 (и) |

48.13 |

54.26 |

102.39 |

530 |

|

41 |

31/1 (к) |

0.93 |

101.47 |

102.4 |

991 |

|

42 |

31/1 (ц) |

1.39 |

96.22 |

97.61 |

986 |

|

43 |

31/1 (и) |

23.77 |

75.75 |

99.53 |

761 |

|

44 |

31/1 (и) |

42.38 |

60.74 |

103.12 |

589 |

|

45 |

31/5 (ц) |

2.43 |

96.53 |

98.96 |

975 |

|

46 |

31/5 (п) |

2.82 |

93.42 |

96.24 |

971 |

|

47 |

31/5 (к) |

0.00 |

95.3 |

95.3 |

1000 |

|

48 |

31/10 (ц) |

1.83 |

98.1 |

99.93 |

982 |

|

49 |

31/10 (п) |

1.54 |

97.38 |

98.93 |

984 |

|

50 |

31/10 (м) |

13.02 |

83.38 |

96.4 |

865 |

|

51 |

31/10 (к) |

0.00 |

98.39 |

98.39 |

1000 |

|

52 |

31/17 (ц) |

22.42 |

75.96 |

98.38 |

772 |

|

53 |

31/17 (п) |

24.09 |

74.63 |

98.72 |

756 |

|

54 |

31/17 (к) |

0.00 |

100.46 |

100.46 |

1000 |

|

55 |

34/7 (ц) |

6.54 |

92.08 |

98.61 |

934 |

|

56 |

34/7 (п) |

7.89 |

91.25 |

99.13 |

920 |

|

57 |

34/7 (к) |

0.00 |

98.77 |

98.77 |

1000 |

|

58 |

34/20 (ц) |

0.78 |

96.14 |

96.92 |

992 |

|

59 |

34/20 (п) |

0.96 |

97.04 |

98 |

990 |

|

60 |

34/20 (и) |

38.74 |

58.46 |

97.19 |

601 |

|

61 |

34/20 (и) |

55.31 |

43.62 |

98.93 |

441 |

|

62 |

34/20 (к) |

0.00 |

98.08 |

98.08 |

1000 |

|

63 |

34/37 (ц) |

4.13 |

95.16 |

99.28 |

958 |

|

64 |

34/37 (п) |

4.00 |

95.31 |

99.31 |

960 |

|

65 |

34/37 (к) |

0.00 |

96.38 |

96.38 |

1000 |

Примечания. Сокращённые обозначения – места точки микроанализа в номере (в скобках) частицы золота (в образце): ц – центр, п – периферия, к – кайма, м – микропрожилка, и – интерстиция (заросшее “межгранулярное” пространство в блоковомозаичной структуре).

Notes: Abbreviations of microprobe points in the number (in brackets) are gold grains (samples): ц – center, п – periphery, к – rim, м – microveins, и – interstice (overgrown “intergranular” space within mosaic-block structure).

a интерстиции блоковой структуры

пробкость, %□

Рис. 8. Распределение золота по содержанию примеси серебра (а) и пробности (б).

Fig. 8. Distribution of gold by the impurity content of silver (а) and fineness (б).

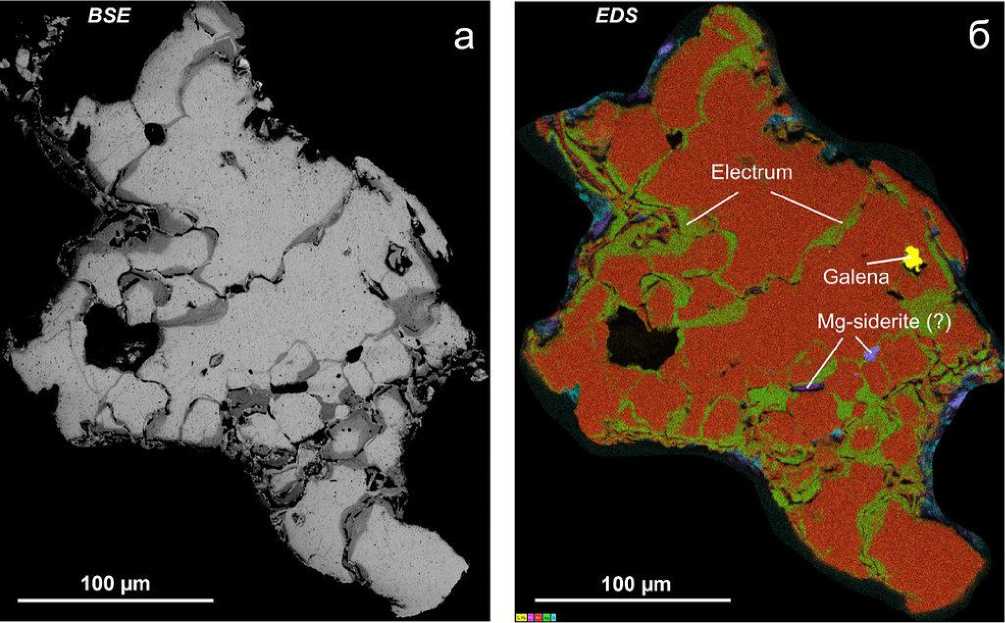

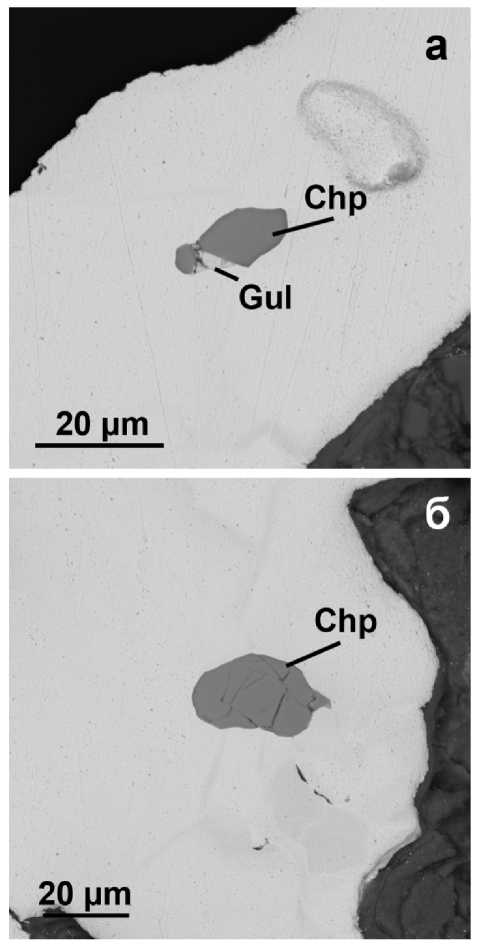

Их отличительной чертой является очень высокое содержание Ag (до 55 мас. %, т.е. до значений, характерных для электрума) в поздней генерации золота, залечивающей трещинно-интерстициальное пространство между полигональными микроблоками. Ширина таких заполненных электрумом микротрещин и межблочных интерстиций варьирует от долей до нескольких десятков микрометров. Обращает на себя внимание тот факт, что содержание серебра в центральных частях микроблоков матрицы у обеих частиц невысокое и ни в одной из точек анализа не превышают 1.5 мас. %. Ещё одной важной примечательной чертой описанных золотин является присутствие микроминеральных включений галенита и халькопирита (рис.10), а также кварца, силикатов и магний-железосодержащих карбонатов.

Обсуждение результатов

В результате проведенных исследований нами установлен ряд признаков, указывающих на то, что россыпное золото Среднего Кыввожа находится в непосредственной близости от коренных источников. В их числе относительно высокая сохранность исходных угловатых рудных форм золота и соответствующего угловатого микрорельефа, невысокие значения коэффициентов общей ока-танности в сравнении с золотом платформенных областей, имеющим удалённые питающие рудонос-

Рис. 9. Золото с мозаично-блоковой структурой. Tescan VEGA 3LMN: а – обратно-рассеянные электроны, б – характеристическое рентгеновское излучение.

Fig. 9. Gold with mosaic-block structure. Tescan VEGA 3LMN: а – back-scattered electrons, б – characteristic X-ray radiation.

Рис. 10. Микровключения халькопирита (а) и галенита (б) в золоте. Tescan VEGA 3LMN, обратнорассеянные электроны.

Fig. 10. Microinclusions of chalcopyrite (а) and galena (б) within gold particles. Tescan VEGA 3LMN, back-scattered electrons.

ные площади. Также показательны выявляемые примеры золота с выраженной морфологической асимметрией в виде одновременного присутствия слабоокатанных и хорошо окатанных участков у одной и той же частицы – свидетельство, по нашему мнению, недавнего переноса золота в составе обломков руд [12]. Ещё одним важным признаком близости к коренному источнику золота, несомненно, является его низкая гранулометрическая сорти-рованность, подчёркнутая значительным долевым вкладом частиц повышенной крупности, включая самородки, находки которых известны в данном районе [7]. Следует отметить, что близость коренных источников золота прогнозировалась в первых же публикациях по Кыввожскому району [2].

Обращает на себя внимание присутствие частиц золота с повторными деформациями, возникшими у них после окатывания. Золото с подобными формами встречается во многих золотоносных районах и, в частности, отмечалось нами [11]. Повторные деформации золота свидетельствуют о сложной истории его миграции в экзогенных условиях и, возможно, неоднократном перемещении в водных и механических потоках в составе рыхлых делювиально-солифлюкционных отложений, при оползневом сминании последних и т.п. Кроме того, наличие такого золота, по-видимому, можно рассматривать как дополнительный признак существования вскрытых эрозией промежуточных коллекторов золота.

Находки в аллювиальных отложениях золота с микровключениями галенита и халькопирита, отмечавшиеся ранее сростки золота с пиритом, галенитом и сфалеритом, указывают на то, что источниками россыпного золота являются гидротермальные золото-сульфидные или золото-кварц-суль-фидные проявления, что, в общем, согласуется с выводами, изложенными в ряде предшествующих работ [2, 3, 13]. Именно для рудопроявлений такого типа характерны однообразная серебристость золота, инвариантность вещественного состава в отсутствии других примесей (например, меди, типичной для золота, генетически связанного с базит-гипербазитами).

Обнаруженные нами частицы золота с мозаично-блочной структурой (структурой залечивания трещин) указывают на преобразование золота в условиях температур и давлений, существенно отличающихся от обстановок первоначальной его кристаллизации. Наблюдаемая структура, вероятнее всего, является результатом термического воздействия, и как следствие – перекристаллизации золота с выносом серебра и его последующим отложением в трещинах. Нельзя исключать и того, что формирование рудной минерализации было полихронным, и отложение золота происходило неоднократно.

Судить о времени проявления процессов ру-дообразования и природе гидротермальных растворов достаточно сложно. На наш взгляд, формирование золото-сульфидной минерализации могло происходить в связи с активизацией эндогенных процессов в байкальское или герцинское время. Интересно, что микровыделения сульфидов в золоте, микроминеральные фазы меди, цинка, свинца, никеля, урана, тория, редких земель, устанавливающиеся в зонах сульфидной минерализации, широко распространены и в безрудных участках метаморфических пород. Данная группа микроми-неральных образований, в том числе другие мик-роминеральные выделения сульфофилов, оксифильных сидерофилов и литофилов (в особенности редкоземельных и редкометальных), по-види-мому, представляет собой единую региональную микроминеральную парагенетическую ассоциацию как форму концентрирования некогда рассеянных или хемосорбированных элементов, возникшую при метаморфизме пород. Метаморфические процессы могли способствовать развитию гидротермальных процессов, мобилизации и переотложению различных компонентов в зонах разрывных нарушений. В связи с этим можно предполагать, что потенциальные коренные золото-сульфидные проявления являются гидротермально-метаморфогенными.

Присутствие высокопробной каймы у подавляющей массы золотин Среднего Кыввожа (в особенности сплошных кайм) указывает на существенное преобразование золота в экзогенных условиях, возможно, в корах химического выветривания, наложенных на зоны прожилково-вкрапленной сульфидной минерализации. Подобные предположения высказывались в начальный период минералогического изучения золота Среднего Кыввожа [7]. В этом контексте уместно упомянуть отмечаемую рядом авторов [1, 3] связь разновозрастных ископаемых россыпей Тимана с перемывом кор выветривания полного профиля и широкое распространение последних в разрезах фанерозоя. Вместе с этим существование в Кыввожском районе золотоносных и, особенно, промышленно золотоносных кор химического выветривания и их роль в формировании россыпных месторождений остаются проблематичными.

Выводы

Проведённые исследования показывают, что золото из русловых аллювиальных отложений руч. Средний Кыввож присутствует в широком диапазоне классов крупности – от мелкого до самородков. Форма золота сложная, с доминированием угловато-комковатых и уплощённых частиц средней ока-танности. В состав золота входит серебро, максимальные содержания которого достигают нескольких десятков мас. %. Преобладает умеренно высокопробное, высокопробное и весьма высокопробное золото. Чрезвычайно характерны прерывистые или сплошные высокопробные каймы, обусловленные преобразованием золота в экзогенных условиях. Большой интерес представляют частицы золота со специфичной мозаичной структурой, сопровождающейся эпигенными прожилково-интерстициаль-ными выделениями высокосеребристого золота и электрума (с содержанием серебра до 55 мас. %). Внутри этих частиц золота обнаружены микронного и субмикронного размера включения халькопирита и галенита.

Совокупность минералогических данных свидетельствует о том, что аллювиальное золото Среднекыввожских россыпей поступало из близко расположенных коренных источников, относящихся к золото-сульфидному или золото-сульфидно-кварцевому формационным типам.

Исследования выполнены при частичной финансовой поддержке проекта УрО РАН № 1518-5-46 «Минерагения севера Урала и Тимана в связи с закономерностями их геологического развития, основные эпохи рудообразования».

Список литературы Золото из аллювиальных отложений Среднего Кыввожа (Вольско-Вымская гряда, Тиман)

- Гранович И.Б., Тарбаев М.Б. Минерально-сырьевая база Республики Коми и пути ее освоения//Руды и металлы. 1996. № 4. С. 5-15

- Дудар В.А. Россыпи Среднего Тимана//Руды и металлы. 1996. № 4. С. 80-90

- Плякин А.М., Ершова О.В. Золото Тимана. История открытия и изучения//Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2012. № 12. С. 20-22

- Савельев В.П., Яблокова С.В. Новые данные о палеозойских россыпях Тимана//Научно-методические основы прогноза, поисков и оценки месторождений цветных и благородных металлов, алмазов -состояние и перспективы: Сборник тезисов докладов научно-практической конференции (19-20 апреля 2016 г., Москва, ФГУП ЦНИГРИ). М.: ЦНИГРИ, 2016. С. 53-54

- Тиманский кряж. В 2 т. Т. 2. Литология и стратиграфия, геофизическая характеристика земной коры, тектоника, минерально-сырьевые ресурсы: монография/Ред.-сост. Л.П. Шилов, А.М. Плякин, В.И. Алексеев. Ухта: УГТУ, 2010. 437 с

- Макеев А.Б., Дудар В.А. Самородки золота россыпных проявлений Приполярного Урала и Среднего Тимана//Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2003. №11. С. 15-18

- Макеев А.Б., Крапля Е.А., Брянчанинова Н.И. Платиноиды в аллювии и россыпях -ключ к поискам коренных месторождений платины в Республике Коми/Отв. ред. акад. Н.П. Юшкин. Сыктывкар, 1996. 44 с. (Урал. отд-ние Рос. акад. наук, Коми науч. центр, Ин-т геологии)

- Петровская Н.В. Самородное золото. Общая характеристика, типоморфизм, вопросы генезиса. М.: Наука, 1973. 347 с

- Рухин Л.В. Основы общей палеогеографии. Л.: Гос. науч. тех. издат., 1959. 557 с

- Гляциогенные деформации золота из псе-фитов Сысольской мульды/Ю.В. Глухов, В.Н. Филиппов, С.И. Исаенко, Б.А. Макеев, А.В. Терентьев, В.Н. Бушенев, В.А. Патова//ЗРМО. 2006. Т. 135. № 3. С. 65-77

- Глухов Ю.В., Филиппов В.Н., Исаенко С.И., Макеев Б.А. Редкое золото палеороссыпи Бездубово с признаками недавнего высвобождения//ЗРМО. 2007. Т. 136. № 4. С. 51-62