Золотоносность межформационного контакта рифейских и девонских отложений (Цилемское поднятие, Средний Тиман)

Автор: Пархачв А.А., Васильченко Н.А., Пархачва К.Г.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 6 (354), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты изучения самородного золота и минерального состава тяжелой фракции проб из зоны межформационного контакта среднедевонских и среднерифейских отложений, вскрытой канавой в верховьях ручья Волчий (приток р. Цильмы). В тяжелой фракции преобладают титановые и редкоземельные минералы. Самородное золото мелкое (0.25-1.0 мм), с рудным обликом, низкой степенью окатанности и разнообразными формами. В золоте содержание Ag составляет до 10.3 мас. %. Пробность - 899-1000 ‰. Внутреннее строение золота неоднородное и характеризуется зернистой блочно-мозаичной структурой. В золоте установлены включения пирротина, пирита, галенита и арсенопирита. Включение пирита в золоте по составу аналогично включению пирита в кварце. Золото отмечается в срастании с кварцем, реже мусковитом. Впервые на Среднем Тимане установлено срастание золота с рутилом. Рутил имеет примеси V, Nb, Fe. Предполагается, что коренными источниками изученного золота являются зоны развития золото-кварц-сульфидной вкрапленной минерализации, локализованные в рифейских сланцевых толщах, и секущие их кварцевые жилы. Характер отложений, их минеральный состав, морфология и состав золота исследуемого межформационного контакта имеет сходство с комплексной алмаз-золото-редкоземельно-редкометалльно-титановой палеороссыпью Ичетью, что позволяет прогнозировать присутствие подобных рудных объектов в пределах не только Цилемского поднятия, но и всего Тимана.

Самородное золото, кора выветривания, девонские конгломераты, редкоземельные минералы

Короткий адрес: https://sciup.org/149146248

IDR: 149146248 | УДК: 549.2+553.086+553.3.071 | DOI: 10.19110/geov.2024.6.2

Текст научной статьи Золотоносность межформационного контакта рифейских и девонских отложений (Цилемское поднятие, Средний Тиман)

При изучении золотоносности Среднего Тимана особый интерес представляют базальные отложения среднего девона. Впервые в среднедевонских песчаниках золото было установлено А. А. Черновым на севере Вольско-Вымской гряды в 1942 г., позднее золотоносность этих отложений была подтверждена геолого-съёмочными работами, а затем в ходе поисковых работ выявлены промышленные содержания золота и алмазов палеороссыпи Ичетью. Совместно с золотом и алмазами в ней присутствуют минералы редких земель и редкометалльные элементы (Государственная…, 2021).

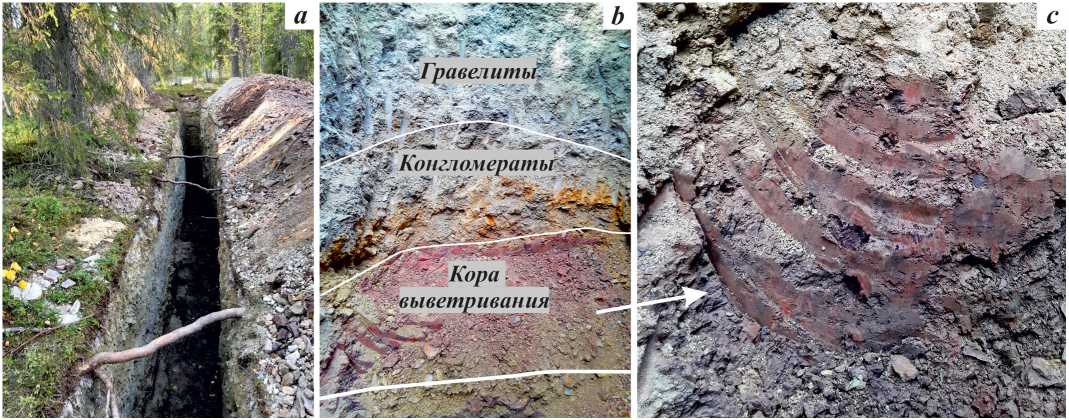

В пределах Цилемского поднятия также выявлено большое количество прямых и косвенных признаков, указывающих на наличие подобных объектов. В связи с этим в рамках геолого-съёмочных работ на Цилемской площади в 2022 г. сотрудниками Института Карпинского проводилось геологическое, минералогическое, геохимическое изучение межформационного контакта среднерифейских и среднедевонских отложений. В ходе маршрутных исследований коренные выходы базальных горизонтов девона не выявлены. С целью их вскрытия на наиболее перспективных участках были пройдены горные выработки. На левом берегу руч. Волчий (левый приток р. Цильмы) канавой был вскрыт контакт метаалевролитов клеоновской свиты среднего рифея с гравелитами и мелкогалечными конгломератами пижемской свиты среднего девона. В кровле рифейских образований прослежен слой коры выветривания, сложенный глинами красновато-бурого цвета с обломками метаалевролитов, в различной степени переработанных процессами корообразова-ния, вплоть до полного разрушения.

Целью данной работы является изучение типо-морфизма самородного золота из межформационного контакта рифейских и девонских отложений и прогноз их коренных источников.

Методика исследований

Материал для исследования получен из отложений при документации канавы, вскрывающей межформационный контакт. Объем проб варьировал от 0.015 до 0.03 м3. Более крупная проба (0.1 м3) отобрана из конгломератовых отложений в интервале 3.6— 8.0 м, на котором установлено повышенное содержание золота (до 15 знаков на 0.01 м3).

Тяжелая фракция шлиха получена путем предварительного дробления, отмучивания с последующей промывкой, магнитной сепарацией и разделением материала в тяжелой жидкости. Золото и другие минералы выделены из тяжелой фракции под бинокуляром, затем изучены с поверхности, а после помещены в эпоксидную смолу с последующим шлифованием и полировкой приблизительно на половину своей толщины.

Морфологические особенности, детали микрорельефа и внутреннее строение золота изучены с помощью сканирующего электронного микроскопа Tescan Vega 3 LMN с энергодисперсионным спектрометром INCA Energy 450 X-MAX 50 mm2 (EDS) Oxford Instruments при ускоряющем напряжении 20 кВ, размере пучка 180 нм, области возбуждения до 5 мкм, давлении в камере 0.02 Па (аналитики А. С. Шуйский, Е. М. Тропников)

на базе ЦКП «Геонаука» Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Полированные шлифы изучались с помощью оптического микроскопа Nikon Eclipse LV100ND.

Содержания Au и Pt в пробах из разреза канавы получены с помощью атомно-абсорбционного метода, содержания Ag, Co, Ni, Cu, Zn Pb, Sb, Bi, As, U, Th, Nb и РЗЭ — методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) в центральной лаборатории Института Карпинского (аналитики В. А. Шишлов, В. Л. Кудряшов).

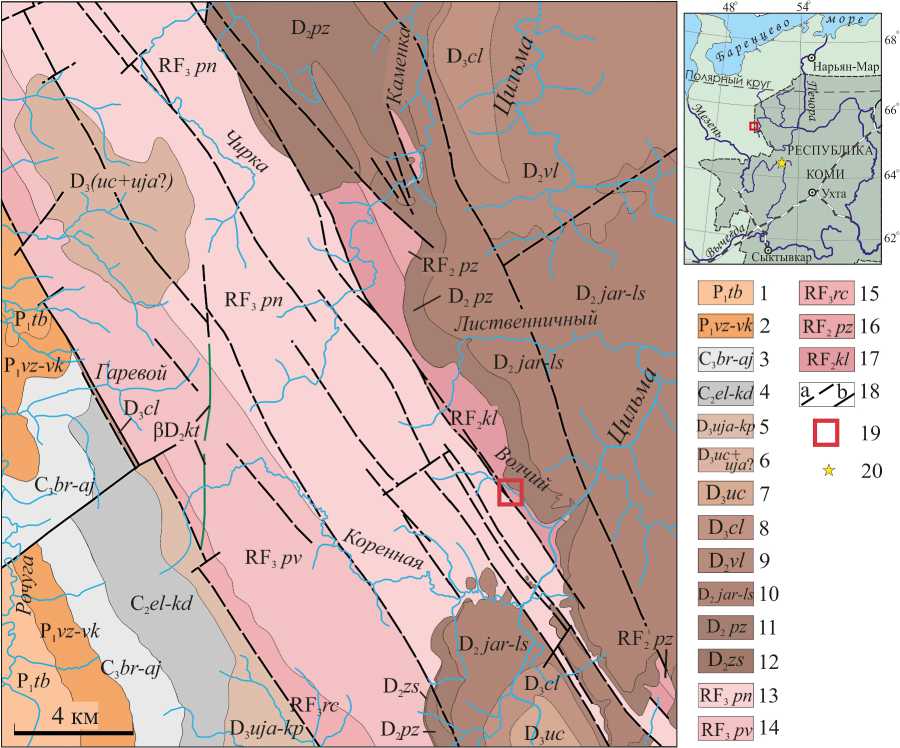

Геологическая характеристика района

Участок расположен в пределах Цилемского поднятия в северной части Среднего Тимана. В геологическом строении района исследований участвуют дислоцированные терригенные и терригенно-карбонат-ные образования верхнепротерозойского комплекса и слабодислоцированные отложения фанерозоя, залегающие на рифейских породах с угловым несогласием (рис. 1). Верхнепротерозойский комплекс представлен отложениями среднего и верхнего рифея и разделён на три серии: кислоручейскую, быстринскую и вым-скую. На территории исследований развиты породы кислоручейской и быстринской серий (Государственная…, 2021).

Кислоручейская серия объединяет образования кле-оновской и пижемской свит среднего рифея. Клео-новская свита сложена слюдистыми кварцитопесча-никами, кварцитовидными алевролитами и кварц-слюдистыми сланцами. Пижемская свита представлена сланцами кварц-слюдистыми и хлорит-кварц-слюдистыми, часто известковистыми.

Быстринская серия объединяет рочугскую, павъ-югскую и паунскую свиты верхнего рифея. Рочугская свита сложена серицит-кварцевымии, серицит-хлори-товыми и глинистыми сланцами. В составе павъюг-ской свиты участвуют в основном карбонатные породы — доломиты, в том числе стромалитовые, и реже известняки. Паунская свита завершает разрез рифея, сложена в нижней части сланцами, в том числе углеродистыми и известковистыми. Выше сланцы чередуются с метаалевролитами-метапесчаниками и квар-цитопесчаниками. Верхняя часть свиты сложена сланцами с редкими прослоями доломитов и известняков.

Палеозойские отложения в пределах Цилемского поднятия представлены породами девонского, каменноугольного и пермского возраста, образующими ка-ледоно-раннекиммерийский структурный этажи, залегающими с угловым несогласием на глубоко размытой поверхности верхнепротерозойского фундамента. В пределах участка среднедевонские отложения представлены континентальными терригенными образованиями пижемской, яранской и лиственничной свит. Пижемская и яранская свиты в основном сложены кварцевыми песчаниками с линзами-прослоями конгломератов, в лиственничной появляется ритмичное переслаивание песчаников с алевролитами и аргиллитами.

Магматические образования на Цилемской площади представлены субинтрузивными телами доле-ритов и габбродолеритов канино-тиманского комплекса живетского возраста, сформированного в ходе гер-цинского тектономагматического цикла.

Рис. 1. Схема геологического строения участка исследований (Цилемское поднятие, Средний Тиман), составленная по материалам отчета геологического доизучения 1 : 50000 масштаба (Пачуковский и др., 1994) * с уточнениями и изменениями:

-

1 — тобысская толща — алевролиты с прослоями песчаников, известняков и доломитов ; 2 — вожегская и верхнекулойская свиты — известняки, доломиты, прослои глин, мергелей, алевролитов, песчаников; 3 — б уркемская, одесская, айювинская свиты — известняки, доломиты, песчаники; 4 — елмачская и кодачская свиты — известняки, доломиты; 5 — устьярегская и крайпольская свиты — ритмичное переслаивание слюдистых песчаников, алевропесчаников, алевролитов, аргиллитов и глин, переслаивание глинистых известняков и известковистых глин; 6 — устьчиркинская и устьярегская свиты — переслаивание глин, аргиллитов, алевролитов, песчаников с известняками, ритмичное переслаивание слюдистых песчаников, алев-ропесчаников, алевролитов, аргиллитов и глин; 7 — устьчиркинская свита — переслаивание глин, аргиллитов, алевролитов, песчаников с известняками; 8 — цилемская свита — переслаивание глин, аргиллитов, алевролитов, песчаников; 9 — валсов-ская свита — туфы, туффиты, туфопесчаники, туфоаргиллиты, прослои алевролитов, песчаников, аргиллитов, базальты; 10 — яранская и лиственничная свиты нерасчленённые — кварцевые песчаники, прослои и линзы мелкогалечных конгломератов, переслаивание алевролитов, глин и песчаников; 11 — пижемская свита — кварцевые песчаники, прослои гравелитов, алевролитов и аргиллитов; 12 — заостровская свита — алевролиты, аргиллиты, песчаники; 13 — паунская свита — глинистые известняки, алевритистые сланцы с прослоями доломитов, известняков, песчаников, кварцитопесчаников, сланцев, доломиты, толщи углистых сланцев и сланцево-кварцитопесчаниковые; 14 — павъюгская свита — доломиты; 15 — рочугская свита — глинистые сланцы с прослоями алевролитов, доломитов, сланцы серицит-кварцевые и серицит-хлоритовые; 16 — пижем-ская свита — cланцы; 17 — клеоновская свита — слюдистые кварцитопесчаники и кварцитовидные алевролиты, переслаивание кварцево-слюдистых сланцев и алевролитов; 18 — разрывные нарушения (а — предполагаемые, b — достоверные); 19 — участок работ; 20 — алмаз-золото-редкометалльная палеороссыпь Ичетью

Fig. 1. A diagram of the geological structure of the research area (Tsilema uplift, Middle Timan), based on the materials of the report of the geological study on a scale of 1:50000 (Pachukovsky et al., 1994) * with clarifications and changes:

-

1 — Tobysskaya strata — siltstones with interlayers of sandstones, limestones and dolomites; 2 — Vozhegskaya and verkhnekuloiskaya formations — limestones, dolomites, interlayers of clays, marls, siltstones, sandstones; 3 — Burkemskaya, odesskaya, ayuvinskaya formations — limestones, dolomites, sandstones; 4 — Elmachskaya and kodachskaya formations — limestones, dolomites; 5 — Ustyaregskaya and kraipolskaya formations — rhythmic interbedding of micaceous sandstones, silty sandstones, siltstones, mudstones and clays, interbedding of clayey limestones and calcareous clays; 6 — Ustchirkinskaya and ustyaregskaya formations — interbedding of clays, argillites, siltstones, sandstones with limestones, rhythmic interbedding of micaceous sandstones, silty sandstones, siltstones, argillites and clays; 7 — Ustchirkinskaya suite — interlayering of clays, mudstones, siltstones, sandstones with limestones;

-

8 — Tsilemskaya suite — interbedding of clays, mudstones, siltstones, sandstones; 9 — Valsovskaya suite — tuffs, tuffites, tuff sandstones, tuff mudstones, interlayers of siltstones, sandstones, mudstones, basalts; 10 — Yaranskaya and listvenichnaya formations , undivided — quartz sandstones, layers and lenses of small pebble conglomerates, interbedded siltstones, clays and sandstones; 11 — Pizhemskaya suite — quartz sandstones, interlayers of gravelstones, siltstones and mudstones; 12 — Zaostrovskaya formation — siltstones, mudstones, sandstones; 13 — Paunskaya suite — clayey limestones, silty shales with interlayers of dolomites, limestones, sandstones, quartzite sandstones, shales, dolomites, strata of carbonaceous shales and shale-quartzite sandstones; 14 — Pavyugskaya suite — dolomites; 15 — Rochugskaya formation — clayey shales with interlayers of siltstones, dolomites, sericite-quartz and sericite-chlorite shales; 16 — Pizhemskaya formation — shales; 17 — Kleonovskaya formation — mica quartzite sandstones and quartzite-like siltstones, interbedded quartz-mica shales and siltstones; 18 — discontinuity faults (a — suspected, b — reliable); 19 — work area; 20 — diamond-gold-rare metal paleo placer Ichetyu

Объект исследований

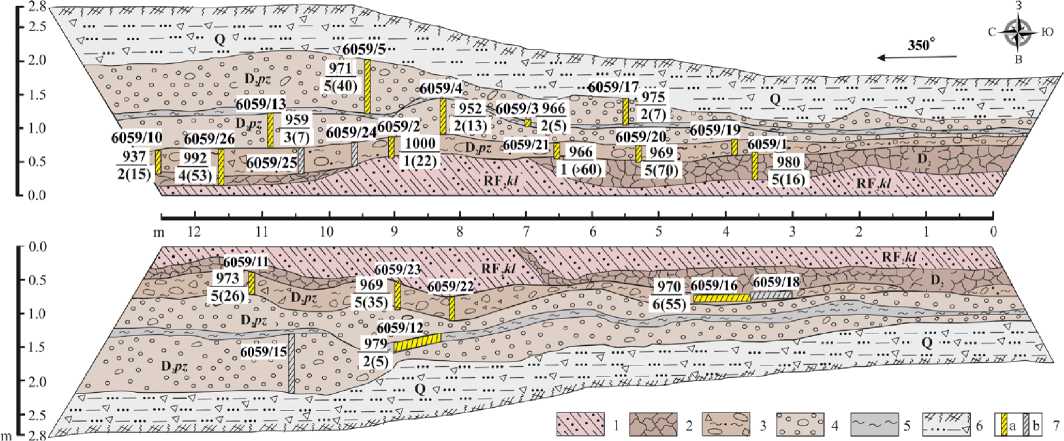

Объектом исследований является межформационный контакт среднерифейских и среднедевонских отложений, вскрытый канавой, расположенной на левом берегу ручья Волчий (приток р. Цильмы) (рис. 2, 3). Протяженность канавы составляет 12.5 м, глубина 2.2 м. Ниже приведено литологическое описание канавы (снизу вверх).

В полотне канавы вскрыты среднерифейские породы клеоновской свиты, представленные тонким переслаиванием кварцевых метапесчаников мощностью 2—3 мм и метаалевролитов до 10—15 мм ( слой 1 ). Породы красновато-бурого цвета, сильно выветрелые и трещиноватые. Метаалевролиты разбираются по трещинам и несут следы гипергенного изменения на глубину не менее 0.5 м.

На рифейских образованиях развита кора выветривания ( слой 2 ). В нижней части слоя залегают крас-

новато-бурые глины со значительным количеством обломков метаалевролитов, в различной степени переработанных процессами корообразования (рис. 3). Верхняя часть сложена аналогичными глинами с небольшим количеством практически полностью разрушенных метаалевролитов. Мощность слоя составляет 0.3—0.5 м. В кровле часто встречаются просаженные обломки жильного кварца. Предположительно кора выветривания имеет среднедевонский возраст.

Выше залегают отложения пижемской свиты жи-ветского возраста. В основании свиты залегает слой, представленный делитифицированными конгломератами ( слой 3 ). По составу конгломераты мономине-ральные и представлены крупной галькой средней, реже хорошей степени окатанности, мелкими валунами и остроугольными обломками жильного молочно-белого кварца, сцементированными суглинком от охристой до светло-серой окраски. Слой не выдержан

Рис. 2. Схематический разрез канавы. Рифейские породы : 1 — переслаивание метапесчаников и метаалевролитов (слой 1). Девонские отложения (2—5): 2 — красноцветная глина с обломками метаалевролитов (слой 2); 3 — кварцевые конгломераты (слой 3); 4 — кварцевый гравелит (слои 4, 6); 5 — суглинок (слой 5). Четвертичные отложения: 6 — почвеннорастительный слой с щебнем и дресвой метапесчаников, метаалевролитов, сланцев с супесчаным заполнителем (слой 7); 7 — интервалы опробования с установленным золотом (а) и пустые (b). Цифрами в числителе указана средняя проб-ность золота (‰), в знаменателе — количество исследованных частиц, в скобках — общее количество знаков золота.

Пробность золота определялась в центре частиц

Fig. 2. Schematic cross-section of the trench. Riphean rocks : 1 — alternating metasandstones and meta-siltstones (layer 1). Devonian deposits (2—5): 2 — red clay with fragments of meta-siltstones (layer 2); 3 — pebbles, boulders, blocks and crushed rock of vein quartz, cemented by loam (layer 3); 4 — quartz gravel (layer 4, 6); 5 — loam (layer 5). Quaternary deposits : 6 — soil and plant layer with crushed rock and gruss of metasandstones, meta-siltstones, shales, mainly of Riphean age with sandy loam filler (layer 7). 7 — sampling intervals with established gold (a) and empty (b). The numbers in the numerator indicate the average fineness of gold (‰), in the denominator — the number of studied particles, in brackets — the total number of signs of gold.

The fineness of gold was determined in the center of the particles

Рис. 3. Канава (а), вскрытый в ней межформационный контакт рифейских и девонских отложений (b) и кора выветривания (с)

Fig. 3. Ditch (a), the contact of Riphean and Devonian deposits exposed in it (b), weathering crust and lithified quartz fragments in its roof (c)

по мощности, интенсивности окраски суглинков и их количественному составу от массы грубого кварцевого материала. Отмечаются как неокатанные обломки кварца, так и весьма окатанные, размером до 0.15— 0.2 м. Доля окатанного кварцевого материала уменьшается от южного торца канавы к северному, уступая место неокатанному.

Разрез свиты продолжается отложениями пижем-ской свиты, представленной кварцевыми гравелитами, делитифицированными с примесью суглинка ( слой 4 ). Отложения светло-серого цвета. В подошве слоя гравелитов и на контакте с перекрывающим горизонтом повсеместно наблюдается интенсивная проработка отложений гидроксидами железа и, как следствие, как бы «литификация» этой части слоя. Мощность слоя не выдержана по разрезу. В восточной стенке она изменяется от 0.15 до 0.25 м, в западной — от 0.25 до 0.4 м. В интервале 9.0—10.0 м в кровле пласта отмечается плита хорошо литифицированного гравелита размером до 6 см, далее до самого конца канавы слой ли-тифицирован на всю мощность.

Выше прослеживается маломощный прослой (4— 13 см) плотного суглинка светло-серого цвета, реже светло-коричневого ( слой 5 ). Граница слоя слабоволнистая и слабонаклонная в сторону уклона дневной поверхности. Суглинок содержит значительное количество гравия и гальки слабоокатанного кварца. Под слоем суглинка довольно часто в виде прерывисто развитых плиток мощностью 1—2 см отмечается кварцевый песчаник с включением гравийных зерен.

Выше по разрезу продолжается слой светло-серого кварцевого делитифицированного гравелита ( слой 6 ). Слой не выдержан по мощности. Она увеличивается от южного торца к северному от 0.1 до 0.7 м.

Отложения пижемской свиты перекрыты четвертичными осадками, сложенными элювиально-делювиальным щебнем и дресвой метапесчаников, метаалевролитов, сланцев предположительно среднери-фейского возраста с супесчаным заполнителем, выше — почвенно-растительный слой ( слой 7 ).

Результаты исследований

Минеральный состав тяжелой фракции. Состав тяжелой фракции отложений, отобранных в канаве, представлен лейкоксеном, куларитом, цирконом и рутилом (табл. 1). В незначительном количестве встречаются анатаз, турмалин, титанит, ильменит, хромит, гранат, эпидот, амфибол, шпинель, монацит, магнетит, лепидокрокит.

Лейкоксен составляет в среднем 90 % тяжелой фракции. Агрегат представлен таблитчатой, лепешковидной формой и кристаллами ромбоэдрического облика. Он имеет кремово-желтый цвет и жирный блеск. Размер зерен варьирует от 0.25 до 1.0 мм.

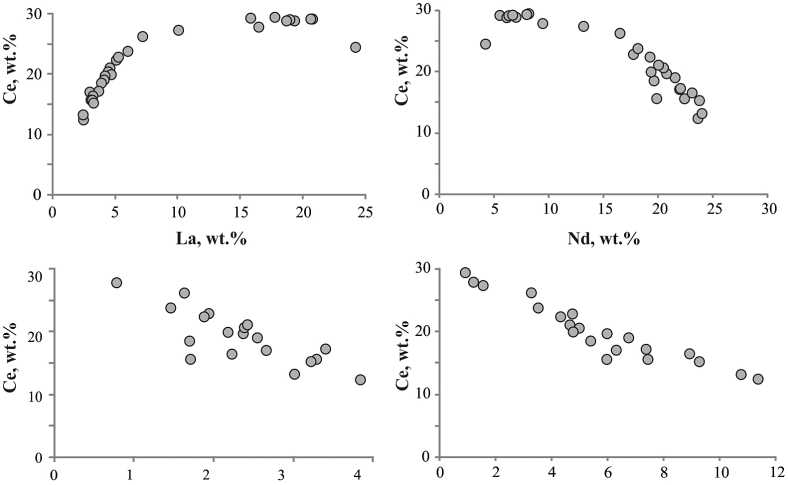

Куларит встречается в незначительных количествах от менее 1 до 8 %. Наиболее высокие содержания куларита установлены в слое кварцевых конгломератов (слой 3). Зерна имеют дисковидную, таблитчатую и обломочную форму размером от 0.5 до 1.0 мм. Поликристаллический агрегат представлен собственно монацитом с многочисленными включениями кварца, а также гидрооксидов железа, мусковита и хлорита, что является характерным для этой разновидности монацитов. По цвету выделяются две группы — светлая и темная (рис. 4). Кроме этого, отмечаются и окисленные зерна. В одном окисленном зерне установлено включение галенита.

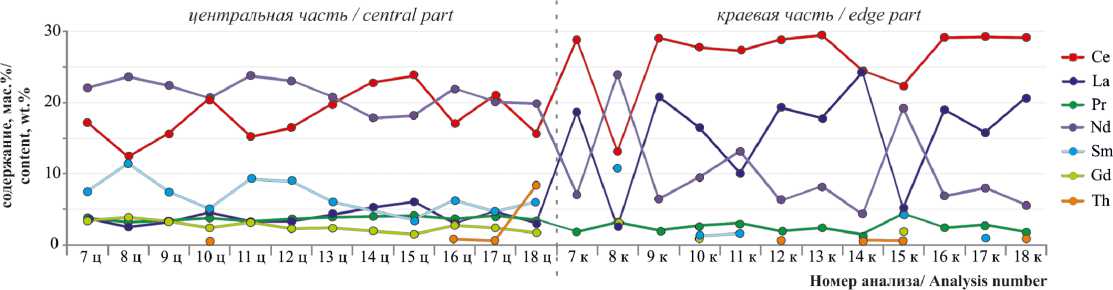

Внутреннее строение зерен имеет неоднородность, выраженную разницей в химическом составе центральной и краевой частей. Центральная часть более светлая и содержит наименьшее количество включений (рис. 4). Содержания Ce и La в центральной (светлой) части ниже, а Nd, Pr, Gd, Sm — выше (рис. 5). Отмечается положительная связь Ce и La, но отрицательная корел-ляция Се с Nd, Gd и Sm (рис. 6). Ранее А. Б. Макеев с коллегами в своей работе отмечали такую зависимость в куларите на Пижемском титановом месторождении (Макеев и др., 2020). По составу центральной части зерен выделяются Ce-Nd-монациты.

Рутил образует до 5 % тяжелой фракции (в среднем 2 %). Он отмечается в виде кристаллов коротко-

Таблица 1. Минералы тяжелой фракции проб из разреза канавы (об. %)

Table 1. Minerals of the heavy fraction of samples from the ditch section (vol. %)

|

№ пробы № samples |

Слой Layer |

Главные (>5 %) Main (>5 %) |

Второстепенные (1—5 %) / Minor (1—5 %) |

Редкие (< 1 %) Rare (< 1 %) |

Золото/ Gold |

|

|

зн / signs |

мг/mg |

|||||

|

6059/1 |

2 |

лейкоксен leucoxene (58) |

перовскит, лимонит perovskite, limonite |

куларит, циркон, рутил, анатаз, гематит, ильменит, хромит, гранат, эпидот, пироксен, амфибол, ставролит coularite, zircon, rutile, anatase, hematite, ilmenite, chromite, garnet, epidote, pyroxene, amphibole, staurolite |

16 |

|

|

6059/27 |

3 |

лейкоксен leucoxene (91) |

рутил, куларит, циркон rutile, coularite, zircon |

анатаз, ильменит, титанит, апатит, гранат, турмалин, монацит anatase, ilmenite, titanite, apatite, garnet, turmaline, monazite |

≈35 |

|

|

6059/10 |

лейкоксен leucoxene (92) |

рутил, куларит, циркон rutile, coularite, zircon |

анатаз, турмалин anatase, tourmaline |

15 |

0.25 |

|

|

6059/22 |

лейкоксен leucoxene (91) |

рутил, куларит, циркон rutile, coularite, zircon |

апатит apatite |

63 |

0.9 |

|

|

6059/26 |

лейкоксен, куларит leucoxene (89), coularite (6) |

рутил, циркон rutile, zircon |

апатит, гематит, монацит apatite, hematite, monazite |

53 |

||

|

6059/2 |

лейкоксен куларит leucoxene (94), coularite (6) |

циркон, рутил, анатаз zircon, rutile, anatase |

22 |

|||

|

6059/23 |

лейкоксен, куларит, лепидокрокит leucoxene (80), coularite (8), lepidocrocite (6) |

циркон, рутил zircon, rutile |

анатаз, турмалин, монацит anatase, tourmaline, monazite |

35 |

16.1 |

|

|

6059/20 |

лейкоксен, лепидокрокит, куларит leucoxene (76), lepidocrocite (11), coularite (8) |

циркон, рутил, анатаз zircon, rutile, anatase |

турмалин, монацит, лимонит, магнетит, гранат tourmaline, monazite, limonite, magnetite, garnet |

78 |

29.2 |

|

|

6059/21 |

лейкоксен, лепидокрокит leucoxene (82), lepidocrocite (10) |

куларит, циркон, рутил coularite, zircon, rutile |

анатаз, турмалин, монацит anatase, tourmaline, monazite |

73 |

43.5 |

|

|

6059/16 |

лейкоксен, куларит leucoxene (89), coularite (7) |

циркон, рутил zircon, rutile |

анатаз, монацит, магнетит anatase, monazite, magnetite |

55 |

5.3 |

|

|

6059/11 |

лейкоксен leucoxene (92) |

куларит, циркон, рутил coularite, zircon, rutile |

анатаз, ильменит, монацит anatase, ilmenite, monazite |

26 |

1 |

|

|

6059/4 |

4 |

лейкоксен leucoxene (94) |

куларит, рутил coularite, rutile |

циркон, анатаз zircon, anatase |

8 |

|

|

6059/13 |

лейкоксен leucoxene (94) |

рутил, циркон rutile, zircon |

куларит, анатаз, магнетит, титанит, турмалин coularite, anatase, magnetite, titanite, tourmaline |

7 |

||

|

6059/12 |

5 |

лейкоксен leucoxene (100) |

циркон, рутил, анатаз, гранат, турмалин, магнетит zircon, rutile, anatase, garnet, tourmaline, magnetite |

4 |

||

|

6059/3 |

лейкоксен leucoxene (86) |

циркон, рутил zircon, rutile |

куларит, титанит, анатаз, ильменит, амфиболы, турмалин, магнетит coularite, titanite, anatase, ilmenite, amphiboles, tourmaline, magnetite |

5 |

||

Окончание таблицы 1

|

№ пробы № samples |

Слой Layer |

Главные (>5 %) Main (>5 %) |

Второстепенные (1—5 %) / Minor (1—5 %) |

Редкие (< 1 %) Rare (< 1 %) |

Золото/ Gold |

|

|

зн / signs |

мг/mg |

|||||

|

6059/5 |

6 |

лейкоксен leucoxene (90) |

циркон, рутил zircon, rutile |

куларит, анатаз, ильменит, гранат, амфиболы,титанит, хромит, эпидот, турмалин, шпинель coularite, anatase, ilmenite, garnet, amphiboles, titanite, chromite, epidote, tourmaline, spinel |

40 |

|

|

6059/17 |

лейкоксен leucoxene (93) |

рутил, циркон, ильменит rutile, zircon, ilmenite |

куларит, анатаз, гранат, магнетит, хромит, эпидот, амфиболы, турмалин, шпинель coularite, anatase, garnet, magnetite, chromite, epidote, amphiboles, tourmaline, spinel |

7 |

||

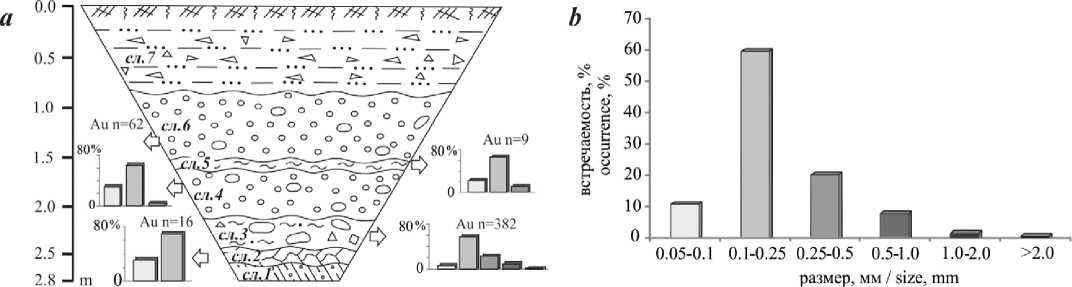

Рис. 7. Диаграммы распределения гранулометрических классов золота: a — отдельно по слоям; b — в целом по канаве.

Условные обозначения к схеме канавы см. на рис. 2

Fig. 7. Diagrams of distribution of granulometric classes of gold: a — separately by layers; b — along the ditch as a whole. See the legend for the ditch diagram in Fig. 2

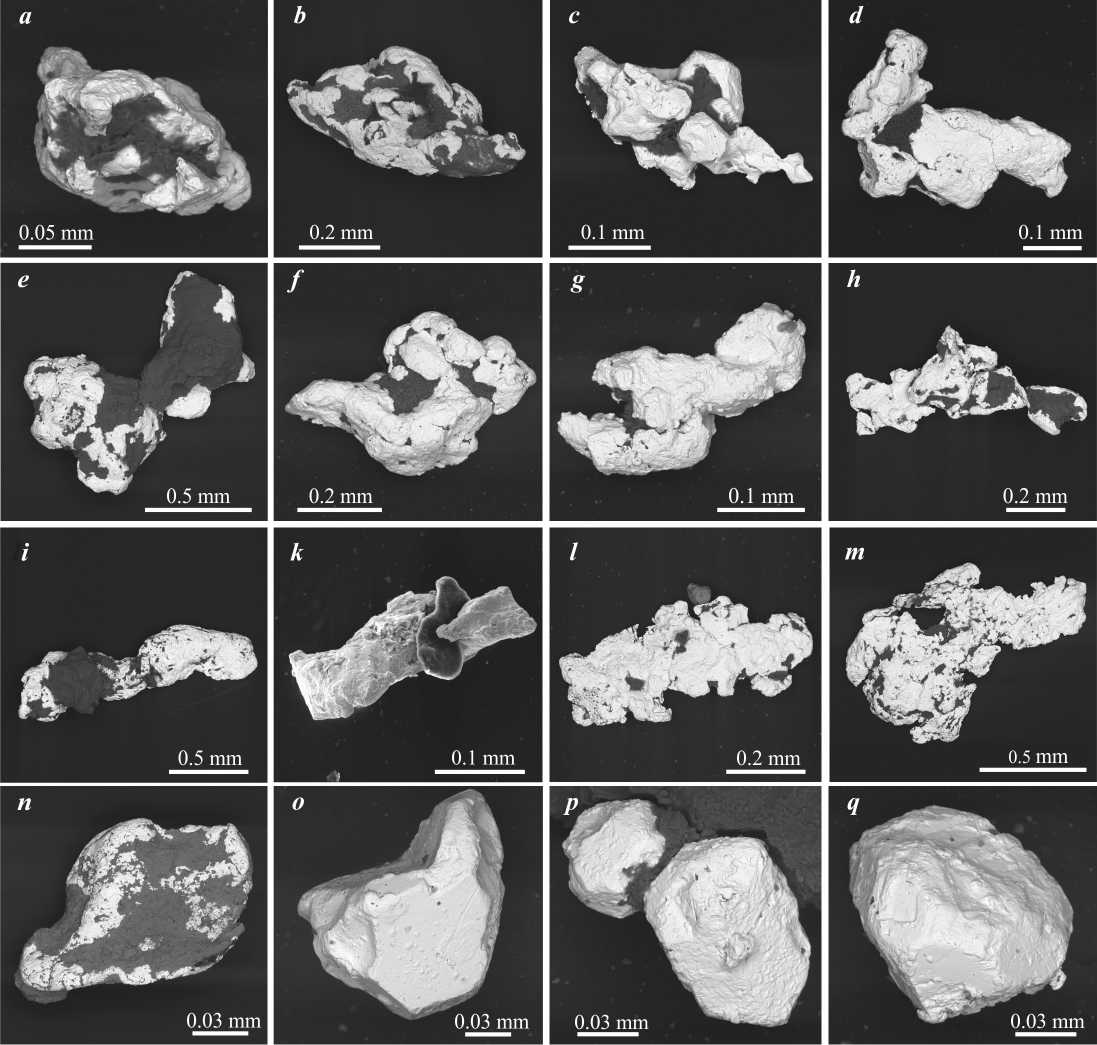

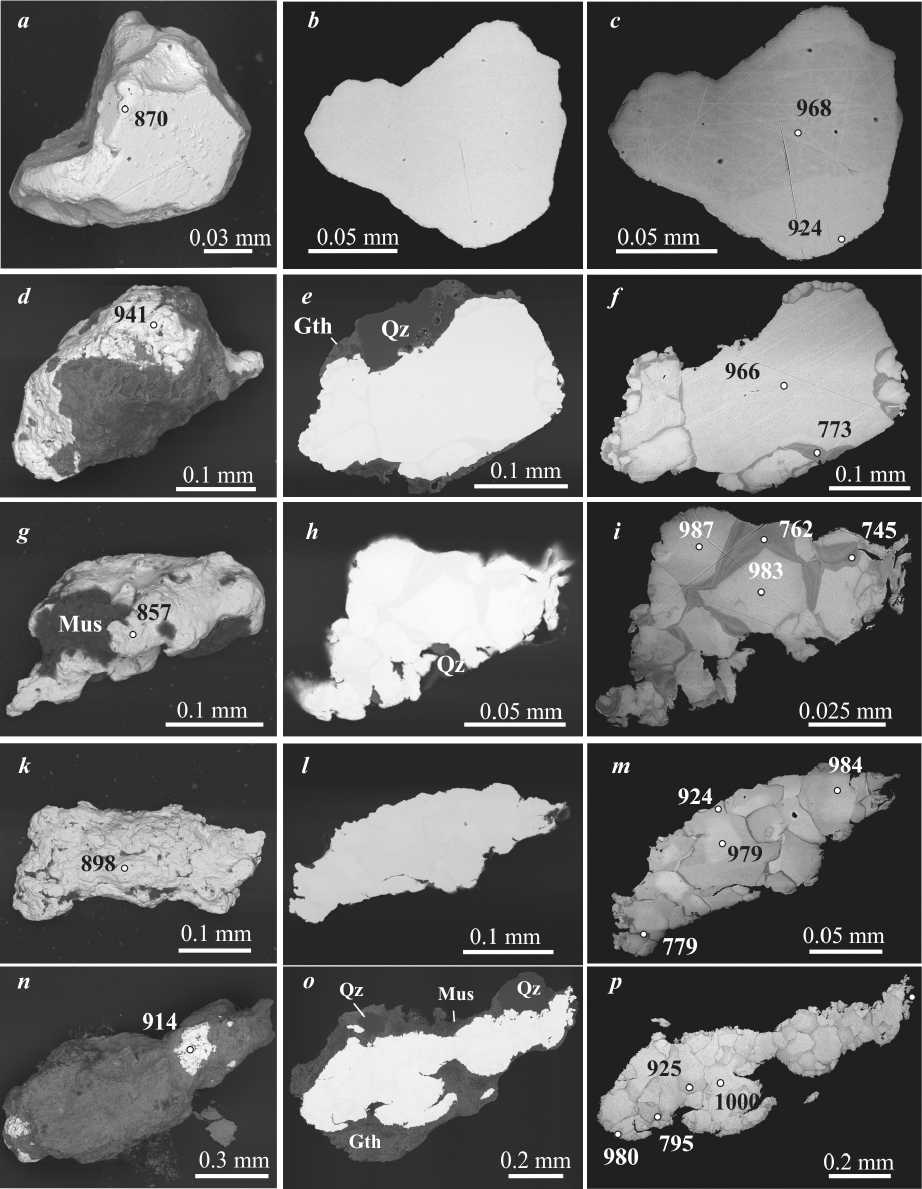

Рис. 8 . Формы золота:

-

а, b — комковидная; c—h — сложная; i, k — стержневидная; l—n — пластинчатая; о—q — гемидиоморфная. Изображения сняты в режиме BSE

-

Fig. 8. Forms of gold:

-

a, b — lump-shaped; c—h — complex; i, k — rod-shaped; l, m, n — lamellar; o, p, q — hypidiomorphic. Images were taken in BSE mode

Рис. 5. Содержание редкоземельных элементов в зернах куларита в центральной и краевой частях

Fig. 5. Content of rare earth elements in coularite grains in the central and marginal parts

Рис. 6. Соотношение редкоземельных элементов в куларите

Fig. 6. The ratio of rare earth elements in coularite

Gd, wt.%

Sm, wt.%

и длиннопризматического облика со штриховкой, размером 0.25—0.5 мм. Цвет зерен коричнево-красный, желто-бурый и темноокрашенный.

Циркон в среднем составляет 2 %. Он представлен хорошо окатанными зернами овальной, изометрич-ной формы и неокатанными кристаллами призматического облика со сглаженными вершинами, размером от 0.1 до 0.25 мм. Зерна бесцветные, и наблюдаются вариации от бледно-розового до насыщенного вишневого цвета.

Золото встречается от единичных знаков до 0.97 г/м3. Наибольшая его концентрация установлена

в кварцевых конгломератах пижемской свиты (слой 3). В других слоях содержание золота колеблется от 5 до 40 знаков на 20 л.

Самородное золото. Гранулометрический состав золота варьирует от тонкого (менее 0.1 мм) до среднего (2.0—1.0 мм) класса крупности, преобладающим является весьма мелкое золото (0.25—0.1 мм) — 60 % (рис. 7).

Золото соломенно-желтого цвета, неокатанное и слабой степени окатанности. Оно имеет рудный облик и широкое разнообразие форм — комковидное, сложное, стержневидное, таблитчатое, пластинчатое и гемидиоморфное (рис. 8). Для тонкого золота харак-

терны зерновидные частицы кристалломорфной формы и тонкие пластинки. Более крупное золото размером более 0.5 мм имеет красновато-желтый цвет и слабую степень окатанности. Содержание серебра в золоте, определенное на поверхности частиц, варьирует от 0.55 до 19.2 мас. %.

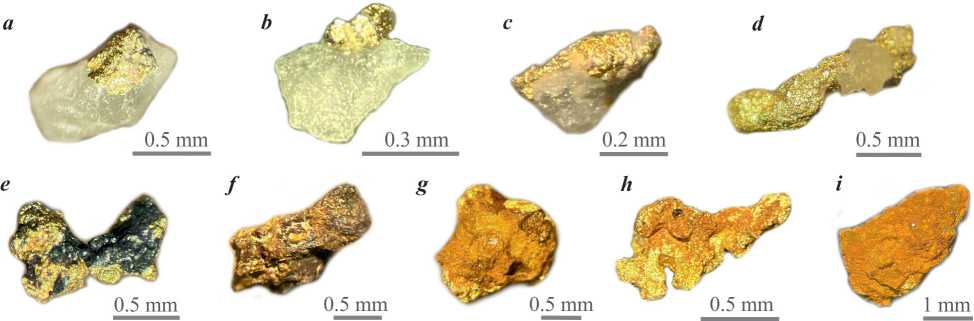

Золото наблюдается в сростках с кварцем (рис. 9, а—d). Их доля составляет примерно 10 %. Встречаются золотинки, на поверхности которых установлены мусковит, сидерит и гидроксиды железа (рис. 9, e—i). Отмечаются частицы, полностью заключенные в «рубашку» гидроксидов железа.

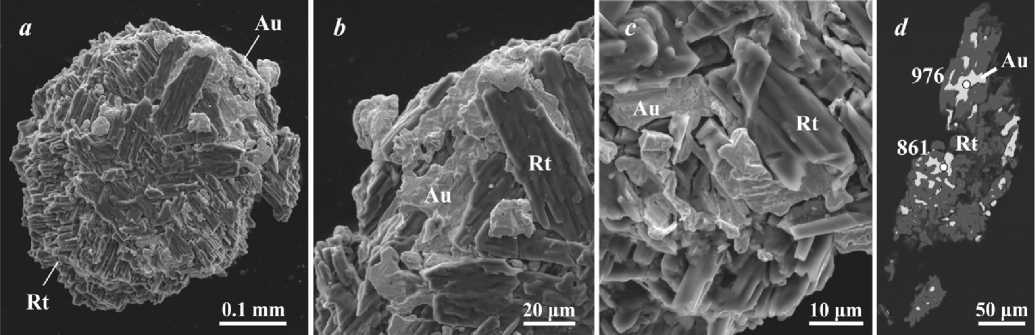

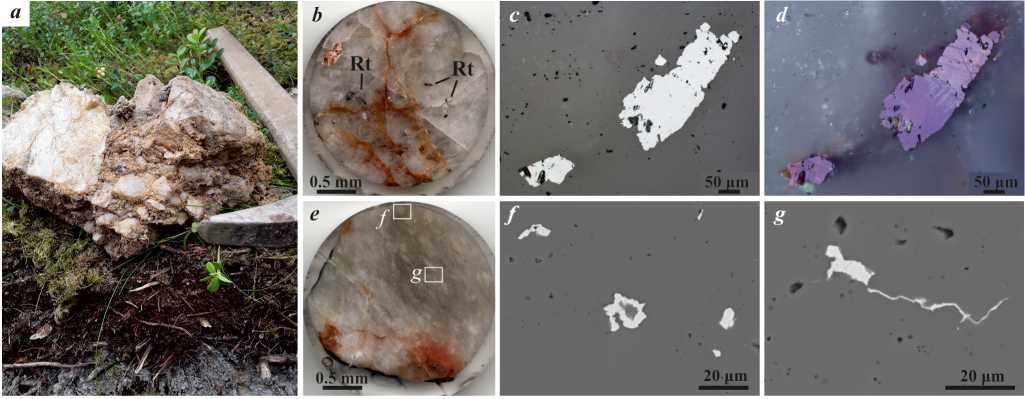

Наиболее интересной является единичная находка золота в срастании с рутилом размером 0.2 мм (рис. 10). Она установлена в пробе 6059/5, отобранной из гравелитов пижемской свиты (слой 6). В составе рутила присутствуют примеси V (0.4—0.5 мас. %), Fe (0.3— 0.7 мас. %) и Nb (0.4—1.2 мас. %). Золото содержит примесь Ag (2.4—13.9 мас. %).

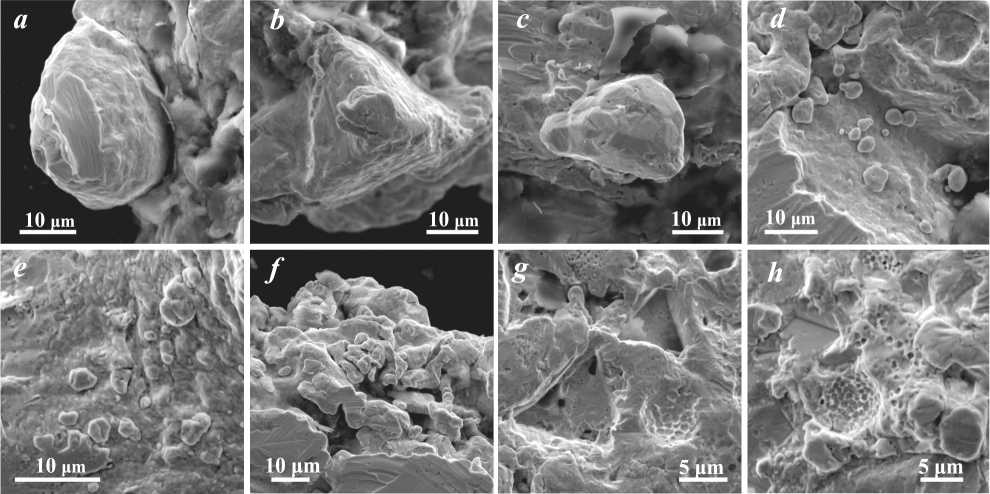

При изучении поверхности частиц золота с помощью сканирующего электронного микроскопа отме-

чаются наросты округлой, пирамидальной, кристалломорфной формы. Наблюдается также нарастание «нового» золота в виде шариков, пластинок и червеч-кообразных частиц (рис. 11). Отмечаются скульптуры растворения, которые представлены микроямчато-стью. Кроме того, на поверхности имеются отпечатки кристаллов, изредка следы, вероятно, агрегатов фрамбоидального пирита (рис. 11, g, h).

Золото преимущественно весьма высокопробное (950—1000 ‰) — 86 %, частицы с высокой (900—950 ‰) и средней пробой (899—900 ‰) встречаются значительно реже — 11 и 3 % соответственно. Единственной примесью в золоте является Ag, содержание которого колеблется от 0.4 до 10.3 мас. % (табл. 2).

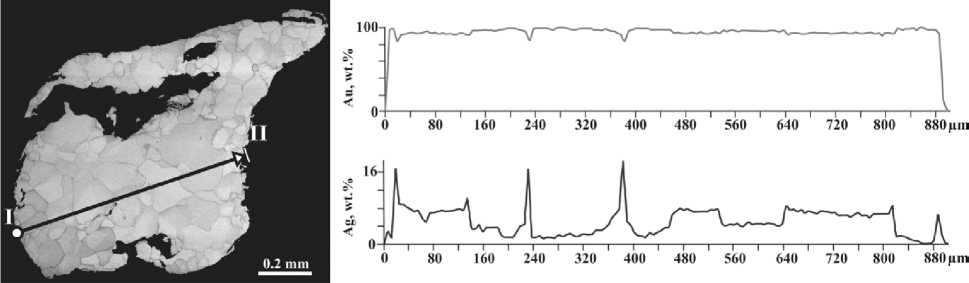

Внутреннее строение золота характеризуется неоднородным распределением Ag (рис. 12, 13), выраженным в развитии блочно-мозаичных структур и низкопробных прожилок. Низкопробные прожилки отмечены у 93 % частиц. Содержание серебра в них варьирует от 10.4 до 24.4 мас. % (табл. 2). Совместно с низкопробными прожилками отмечаются и высоко-

Рис. 9. Самородное золото в срастаниях с кварцем (а—d), мусковитом (e), сидеритом (f) и налеты гидроксидов железа на золоте (g—i). Оптические изображения

Fig. 9. Native gold intergrown with quartz (a—d), muscovite (e), siderite (f) and iron hydroxide deposits on gold (g—i). Optical images

Рис. 10. Срастание рутила (Rt) с самородным золотом (Au):

а — внешний вид, b, c — увеличенные фрагменты поверхности; d — полированный срез. Цифрами обозначена пробность золота в ‰. Изображения получены в режиме BSE

Fig. 10. Intergrowth of rutile (Rt) with native gold (Au):

a — external appearance, b, c — enlarged surface fragments; d — polished section. The numbers indicate the fineness of gold in ‰.

The images were obtained in BSE mode

Рис. 11. Детали микрорельефа поверхности золота: ответвления (a—c), выделения «нового» золота (d—f), отпечатки кристаллов и фрамбоидов (g, h). Изображения сняты в режиме SE

Fig. 11. Details of the gold surface microrelief: branches (a—c), precipitation of «new» gold (d—f), crystal and framboid imprints (g, h). Images were taken in SE mode

Таблица 2. Химический состав самородного золота

Table 2. Chemical composition of native gold

|

Слой Layer |

Золото, зн Gold, signs |

Ag (центр), мас. % Ag (center), wt. % |

Пробность (центр), ‰ Fineness (center), ‰ |

Ag (край), мас. % Ag (edge), wt. % |

Пробность (край), ‰ Fineness (edge), ‰ |

Ag (прожилки), мас. % Ag (veins), wt. % |

Пробность (прожилки), ‰ Fineness (veins), ‰ |

|

2 |

5 |

0.47- 5.37 2.8 |

947—1000 980 |

2.3—9.0 5.54 |

909—977 944 |

19.78—22.15 21.06 |

780—799 790 |

|

3 |

30 |

0.37—10.27 3.71 |

899—1000 970 |

0.85—12.49 4.68 |

877- 1000 955 |

7.49—24.39 20.61 |

758—834 794 |

|

4 |

5 |

2.3—7.76 4.38 |

923—977 956 |

2.6—9.95 6.3 |

899- 974 936 |

7.4—23.03 20.32 |

770—925 797 |

|

5 |

4 |

0.99—5.17 2.78 |

948—983 972 |

5.53—8.43 6.55 |

915—944 934 |

7.96—22.72 17.72 |

774—920 825 |

|

6 |

7 |

0.76—7.84 2.72 |

921—992 973 |

1.74—7.74 5.96 |

922—978 940 |

10.38—24.31 20.28 |

755—897 797 |

Примечание. В числителе указан интервал изменения значений от минимального до максимального, в знаменателе — среднее.

Note. The numerator indicates the range of changes in values from minimum to maximum, and the denominator indicates the average.

Рис. 12. Морфология и внутреннее строение самородного золота:

внешний вид (a, d, g, j) — внутреннее строение с нормальной (b, e, h, l) и повышенной (c, f, i, l) контрастностью. Цифрами обозначена пробность золота в ‰. Gth — гетит, Mus — мусковит, Qz — кварц. Изображения получены в BSE-режиме

Fig. 12. Morphology and internal structure of native gold:

external appearance (a, d, g, j) — internal structure with normal (b, e, h, l) and increased contrast (c, f, i, l). The numbers indicate the fineness of gold in ‰. Gth — goethite, Mus — muscovite, Qz — quartz. Images were obtained in BSE mode

Рис. 13. График распределения содержаний Au и Ag по линии I—II в золоте

Fig. 13. Graph of distribution of Au and Ag contents along line I—II in gold

пробные, их встречаемость почти в два раза меньше (50 %). Содержание в них серебра не превышает 2.5 мас. % (среднее — 1.4 мас. %).

Золото с однородным строением является нетипичным для этих отложений, частота его встречаемости составляет не более 7%. Видимые высокопробные каймы у частиц не наблюдаются. Содержание серебра в краевых частях находится в диапазоне от 0.85 до 12.49 мас. %.

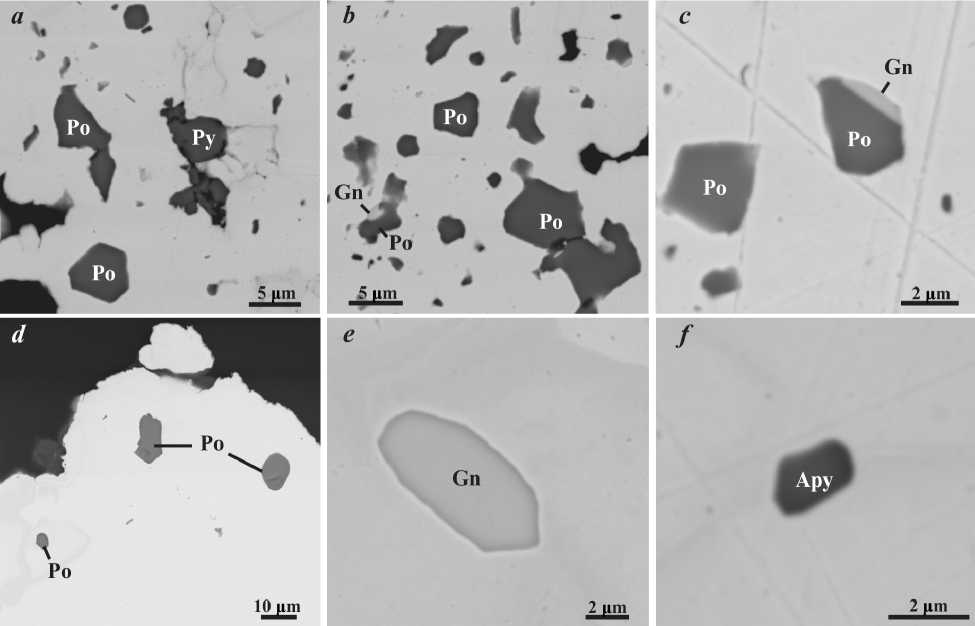

В золоте из кварцевых конгломератов (слой 3) установлены включения пирротина и галенита, из слоя су- 22

глинка (5) — арсенопирита, из верхнего слоя гравелитов (6) — пирита и пирротина (рис. 14). Пирротин имеет примеси Со (0.3—0.4 мас. %) и Ni (0.2—0.5 мас. %), пирит — Со (0.3 мас. %) и As (1.5 мас. %), арсенопирит — Со (3.0 мас. %) (табл. 3). Пирротин отмечается в срастании с галенитом.

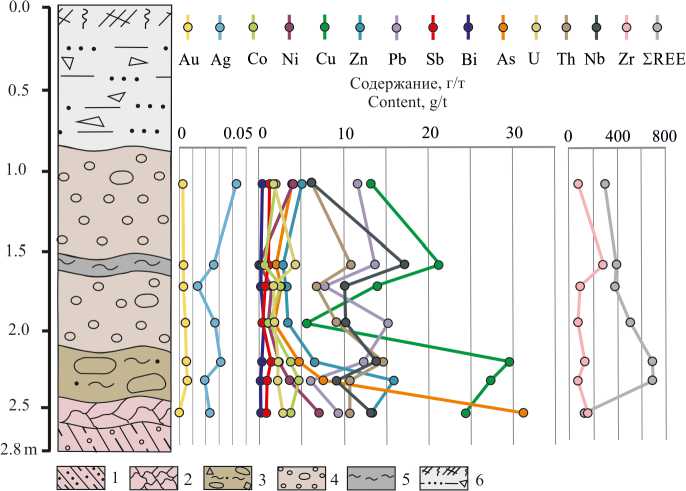

Геохимическая характеристика отложений. По данным атомно-абсорционного и ICP-MS-анализов установлено, что содержания золота повышаются вниз по разрезу от 0.0026 до 0.0061 г/т, максимальные зна-

Рис. 14. Включения в золоте:

a — пирит (Py) и пирротин (Ро); b, c — пирротин и срастания пирротина с галенитом (Gn); d — пирротин; e — галенит; f — арсенопирит (Apy). Изображения получены в режиме BSE

Fig. 14. Inclusions in gold:

a — pyrite (Py) and pyrrhotite (Po); b, c — pyrrhotite and intergrowths of pyrrhotite with galena (Gn); d — pyrrhotite; e — galena; f — arsenopyrite (Apy). Images were taken in BSE mode

Таблица 3. Химический состав включений в золоте

Table 3. Chemical composition of inclusions in gold

|

Слой |

Анализ |

Содержание, мас. % |

Сумма |

Эмпирическая формула |

||||

|

Layer |

Аnalysis |

S |

Fe |

Co Ni As |

Sb |

Pb |

Sum |

Empirical formula |

Пирротин / Pyrrhotite

|

3 |

6_1 |

39.72 |

60.38 |

0.27 |

0.24 |

н.о. |

н.о. |

н.о. |

100.6 |

(Fe 0.929 Co 0.004 Ni 0.004 ) 0.936 S 1.064 |

|

6_2 |

39.61 |

59.58 |

0.39 |

0.2 |

н.о. |

н.о. |

н.о. |

99.79 |

(Fe 0.923 Co 0.006 Ni 0.003 ) 0.931 S 1.069 |

|

|

2, 3 |

22_7 |

39.46 |

59.68 |

н.о. |

н.о. |

н.о. |

н.о. |

н.о. |

99.14 |

Fe 0.93 S 1.070 |

|

6 |

6_1 |

40.7 |

59.79 |

0.28 |

0.47 |

н.о. |

н.о. |

н.о. |

101.25 |

(Fe 0.9 Co 0.004 Ni 0.007 ) 0.921 S 1.079 |

|

6_2 |

39.82 |

59.99 |

0.31 |

0.2 |

н.о. |

н.о. |

н.о. |

100.32 |

(Fe 0.924 Co 0.005 Ni 0.003 ) 0.932 S 1.068 |

|

|

6_3 |

37.95 |

58.45 |

0.31 |

0.49 |

н.о. |

н.о. |

н.о. |

97.19 |

(Fe 0.933 Co 0.005 Ni 0.007 ) 0.945 S 1.055 |

|

|

6 |

29_1 |

39.85 |

60.64 |

0.4 |

н.о. |

н.о. |

н.о. |

н.о. |

100.89 |

(Fe 0.93 Co 0.006 ) 0.936 S 1.064 |

|

29_3 |

39.64 |

60.78 |

0.27 |

н.о. |

н.о. |

н.о. |

н.о. |

100.69 |

(Fe 0.935 Co 0.004 ) 0.938 S 1.062 |

|

|

29_7 |

37.9 |

57.93 |

0.36 |

н.о. |

н.о. |

н.о. |

н.о. |

96.19 |

(Fe 0.923 Co 0.005 ) 0.938 S 1.062 |

Арсенопирит / Arsenopyrite

|

5 |

2_5а |

15.83 |

23.7 |

3.03 |

н.о. |

35.82 |

н.о. |

н.о. |

78.39 |

(Fe 0.879 Co 0.107 ) 0.986 As 0.991 S 1.023 |

|

2_5б |

17.69 |

31.46 |

3.78 |

н.о. |

47.07 |

н.о. |

н.о. |

100.00 |

(Fe 0.935 Co 0.106 ) 1.041 As 1.043 S 0.916 |

|

|

Пирит / Рyrite |

||||||||||

|

6 |

29_2 |

51.89 |

45.44 |

0.32 |

н.о. |

1.49 |

0.67 |

н.о. |

99.81 |

(Fe 0.993 As 0.024 Co 0.007 Sb 0.007)1.029 S 1.976 |

|

Галенит / Galena |

||||||||||

|

3 |

3_4 |

12.42 |

н.о. |

н.о. |

н.о. |

н.о. |

н.о. |

86.73 |

99.15 |

Pb 1.039 S 0.961 |

Примечание. н.о. — элемент не обнаружен.

Note. н. о. — element is not found.

Рис. 15. График распределения золота и сопутствующих элементов по разрезу. Условные обозначения для литологической колонки см. на рис. 2

Fig. 15. Graph of distribution of gold and related elements along the section. For symbols, see Fig. 2

чения зафиксированы в грубообломочных кварцевых конгломератах (слой 3). Повышение содержания золота сопровождается увеличением Co, Ni, Zn, Cu, As и РЗЭ (рис. 15). Содержания Pt и Te по всем пробам отмечаются ниже предела обнаружения.

Минеральные включения в обломках жильного кварца . Изучены обломки из кварцевых конгломератов пижемской свиты среднего девона (слой 3). Они представлены жильным кварцем молочно-белого цвета. Обломки отмечаются в виде щебня и крупной гальки (до 10 см) средней, реже хорошей окатанности, мелких валунов (до 20 см). Окатанность и размерность обломков снижается в направлении от южного торца канавы к северному.

По трещинам кварца развиваются гидроксиды железа. В нём установлены включения рутила и пирита (рис. 16). Рутил присутствует в виде удлиненных кристаллов. Пирит наблюдается в виде мелких включений (до 20 мкм) и тончайших выделений в трещине. В составе пирита зафиксированы примеси (в мас. %): Co (0.3—1.3), Ni (0.3—0.7) и As (1.7—2.0) (табл. 4).

Обсуждение результатов

Морфологические особенности исследуемого самородного золота (слабая окатанность, рудный облик, срастания золота с кварцем) свидетельствуют о близости его коренного источника.

Рис. 16. Обломки жильного кварца (а). Включения в нём рутила (с, d) и пирита (f, g): b—e — оптические изображения; с — николи параллельны, d — николи скрещены; f, g — СЭМ-изображения в режиме BSE. Rt — рутил

Fig. 16. Fragments of vein quartz (a), inclusions of rutile (c, d) and pyrite (f, g): b—e — optical images; c — parallel nicols, d — crossed nicols; f, g — SEM images in BSE mode. Rt — rutile

Таблица 4. Химический состав пирита в жильном кварце

Table 4. Chemical composition of pyrite in vein quartz

|

Шлиф / Section |

Анализ / Аnalysis |

Содержание, мас. % / Сontent, wt. % |

Сумма / Sum |

||||

|

S |

Fe |

Co |

Ni |

As |

|||

|

6059/2_2а |

1_1 |

53.18 |

44.58 |

0.32 |

0.26 |

2.02 |

100.37 |

|

6059/2_2а |

1_2 |

52.49 |

44.35 |

0.41 |

0.27 |

1.69 |

99.21 |

|

6059/2_2а |

2_1 |

53.00 |

43.52 |

1.28 |

0.71 |

н.о. |

98.52 |

Примечание. н. о. — химический элемент не обнаружен. Note. н. о. — element is not found.

На основании установленных типоморфных особенностей золота, таких как преобладание весьма мелкого гранулометрического класса (0.1—0.25 мм) при наличии крупного золота, присутствие гемидиоморф-ных, рудных, пластинчатых, комковидных форм, высокая пробность, пятнисто-блочное внутреннее строение, минеральные включения сульфидов и кварца, можно предположить принадлежность коренных источников к золото-кварц-сульфидной формации (Атлас..., 2015; Николаева, Яблокова, 2007; Петровская, 1973).

Включения пирита в кварце, в составе которого установлены примеси Co, Ni и As, аналогичны включениям пирита в золоте. Кроме того, в пирротине и арсенопирите также присутствуют примеси Сo и/или Ni. Это свидетельствует о том, что золото и сульфидная минерализация имеют одну природу. Также эта связь подтверждается положительной корреляцией содержаний Au c Co, Ni, Zn, Cu, As, Pb во вскрытом разрезе (рис. 15). Повышение содержаний РЗЭ, по данным химического анализа, объясняется присутствием кула-рита в составе тяжелой фракции.

Неоднородное внутреннее строение, характеризующееся блочно-мозаичной структурой и низкопробными межзерновыми прожилками, возможно, образовалось в результате перекристаллизации под действием температуры и давления (Атлас..., 2015).

Присутствие на поверхности золотин нанозолота и микронного золота червеобразных, округлых и других форм разных генераций совместно со скульптурами растворения указывают на нестабильные физикохимические условия среды (Калинин и др., 2022). Возможно, кристаллизация золота могла происходить в результате хемогенных процессов либо из коллоидных, либо из ионных растворов (Калинин и др., 2018; Попенко, 1982; Осовецкий, Shuster, Reith, 2018). Золото может иметь также биогенное происхождение (Жмодик, и др., 2012; Маракушев и др., 1989; Reith et аl., 2010; Rea et аl., 2016;). Так или иначе такие новообразования золота являются результатом перераспределения дисперсного золота при формировании профиля выветривания (Жмодик и др., 2009).

Золото в срастании с рутилом вызывает интерес тем, что в составе рутила присутствуют примеси V (0.4—0.5 мас. %), Fe (0.3—0.7 мас. %), Nb (0.4—1.2 мас. %). Рутил с содержаниями ванадия и ниобия встречается в основных породах, эклогитах, кимберлитах (Королев и др., 2014; Соболев и др., 2011; Zack et al., 2004), а также метаморфических и метаморфогенных высокотемпературных породах (Luvizotto et al., 2009; Luvizotto, Zack, 2009). На Тимане подобный рутил отмечается в алмазсодержащих среднедевонских отложениях пи- жемской свиты палеороссыпи Ичетью (Средний Тиман) и ассыввожской толще Южного Тимана (Гракова, 2014; Красоткина и др., 2017). Стоит отметить, что О. В. Граковой в ичетьюском рутиле были установлены включения золота и монацита. Источниками ниобиевого рутила на Тимане могут быть либо лампрофиры, либо рудные жилы, вероятно расположенные в ри-фейских толщах Вольско-Вымской гряды (Красоткина и др., 2017), а также магматические породы основного либо щелочного состава и кимберлиты (Гракова, 2014).

Изученный межформационный контакт рифей-ских и девонских отложений в верховьях ручья Волчий имеет ряд схожих признаков с алмаз-золото-редкозе-мельно-редкометалльно-титановой палеороссыпью Ичетью, расположенной в 10 км к востоку-юго-востоку от участка работ. Это близость стратиграфического положения, характер отложений, минеральный состав тяжёлой фракции, характеризующийся преобладанием титановых и редкоземельных минералов (Дудар, 1996; Макеев и др., 2020). Самородное золото также имеет большое сходство с золотом палеороссыпи Ичетью: мелкие размеры (0.25—1.0 мм), рудный облик, низкая степень окатанности, разнообразие форм и высокая пробность (Макеев, Дудар, 2003). В настоящее время коренные источники золота палеороссыпи Ичетью не установлены, но предполагается, что оно имеет связь с кварцевыми жилами и сульфидным оруденением рифейских черносланцевых толщ (Дудар, 1996). Наличие относительно высоких золотых концентраций в кварцевых конгломератах указывает на возможное присутствие здесь золоторудных объектов. Можно предполагать наличие в палеорельефе значительных понижений, выполненных подобными отложениями с высокими концентрациями золота. Выявление таких объектов возможно только в рамках поисковых работ. В ассоциации с золотом можно ожидать и проявление алмазов. Тем более что в пределах Цилемского поднятия известно о находке 2 кристаллов алмаза в русловых отложениях реки Цильмы и шлиховых ореолов минералов-спутников алмазов — пиропов в рыхлых и палеозойских отложениях (Тиман-ский…, 2009).

Выводы

В минеральном составе тяжелой фракции золотосодержащих шлиховых и протолочных проб из межформационной зоны девонских и рифейских отложений преобладают титановые и редкоземельные минералы. Самородное золото характеризуется преимущественно весьма мелким классом крупности

(0.25—1.0 мм), рудным обликом, низкой степенью окатанности и разнообразием форм. В составе золота присутствует только примесь Ag (до 10.3 мас. %). Пробность варьирует от 899 до 1000 ‰. Внутреннее строение золота неоднородное, характеризуется зернистой, блочно-мозаичной структурой. В нём установлены включения пирротина, пирита, галенита и арсенопирита. Включения пирита с примесями Co, Ni и As в золоте аналогичны включениям пирита в кварце. Примечательно, что в пирротине и арсенопирите также присутствуют примеси Сo и/или Ni. Следовательно, можно предполагать, что золото и сульфидная минерализация имеют одну природу. Также эта связь подтверждается положительной корреляцией содержаний Au c Co, Ni, Zn, Cu, As, Pb во вскрытом разрезе.

Довольно часто наблюдаются срастания золота с кварцем, реже мусковитом. Впервые на Среднем Тимане установлено срастание золота с рутилом. В составе рутила присутствуют примеси V (0.4—0.5 мас. %), Fe (0.3—0.7 мас. %), Nb (0.4—1.2 мас. %). Подобный рутил встречается на Тимане в алмазсодержащих среднедевонских отложениях пижемской свиты палеороссыпи Ичетью (Средний Тиман), а также в ассыввож-ской толще Южного Тимана (Гракова, 2014; Красоткина и др., 2017).

Присутствие на поверхности золотин нанозолота и микронного золота червеобразных, округлых и других форм разных генераций совместно со скульптурами растворения является результатом перераспределения дисперсного золота при формировании профиля выветривания.

Можно преполагать, что коренными источниками изученного золота являются зоны развития золото-кварц-сульфидной вкрапленной минерализации, локализованные в рифейских сланцевых толщах, и секущие их кварцевые жилы.

Таким образом, характер отложений, их минеральный состав, морфология и состав золота имеют схожесть с отложениями комплексной алмаз-золото-ред-коземельно-редкометалльно-титановой палеороссыпи Ичетью, что позволяет прогнозировать присутствие аналогичных рудных объектов не только в пределах Цилемского поднятия, но и всего Тимана.

Работа выполнена в рамках темы НИР № 1220406 00009-2.

Список литературы Золотоносность межформационного контакта рифейских и девонских отложений (Цилемское поднятие, Средний Тиман)

- Атлас самородного золота рудных и россыпных месторождений России / Л. А. Николаева, А. М. Гаврилов, А. Н. Некрасова и др. М.: Акварель, 2015. 200 с. Atlas of native gold of ore and placer deposits in Russia. L. A. Nikolaeva, A. M. Gavrilov, A. N. Nekrasova et al. Moscow: Akvarel, 2015, 200 p. (in Russian)

- Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1: 200 000. Издание второе. Серия Тиманская. Лист Q-39-XXVII ,XXVIII (Замежная). Объяснительная записка / Н. М. Пармузин; Минприроды России, Роснедра, Коминедра, ЗАО ГГК «МИРЕКО». Электрон. текстовые дан. М.: Московский филиал ВСЕГЕИ, 2021. State geological map of the Russian Federation, scale 1: 200,000. Second edition. Timanskaya series. Sheet Q-39-XXVII , XXVIII (Zamezhnaya). Explanatory note [Electronic resource]. N. M. Parmuzin; Ministry of Natural Resources of Russia, Rosnedra, Kominedra, MIRECO. Electron. Text data Moscow: VSEGEI, 2021. (in Russian)

- Гракова О. В. Видовой состав, химические и типоморфные особенности акцессорных минералов девонских алмазсодержащих отложений Южного и Среднего Тимана // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2014. № 3 (231). С. 3—9. Grakova O. V. Species composition, chemical and typomorphic features of accessory minerals of Devonian diamond- bearing deposits of Southern and Middle Timan. Vestnik of the Institute of Geology Komi SC UB RAS, 2014, No. 3 (231), pp. 3—9. (in Russian)

- Дудар В. А. Россыпи Среднего Тимана // Руды и металлы. 1996. № 4. С. 80—90. Dudar V. A. Placers of Middle Timan. Ores and metals, 1996, No. 4, pp. 80—90. (in Russian)

- Жмодик С. М., Калинин Ю. А., Росляков Н. А., Миронов А. Г., Михлин Ю. Л., Белянин Д. К., Немировская Н. А., Спиридонов А. М., Нестеренко Г. В., Айриянц Е. В., Мороз Т. Н., Бульбак Т. А. Наночастицы благородных металлов в зоне гипергенеза // Геология рудных месторождений. 2012. Т. 54. № 2. С. 168—183. Zhmodik S. M., Kalinin Yu. A., Roslyakov N. A., Mironov A. G., Mikhlin Yu. L., Belyanin D. K., Nemirovskaya N. A., Spiridonov A. M., Nesterenko G. V., Airiyants E. V., Moroz T. N., Bulbak T. A. Nanoparticles of noble metals in the hypergenesis zone. Geology of ore deposits, 2012, V. 54, No. 2, pp. 168—183. (in Russian)

- Жмодик С. М., Белянин Д. К., Миронов А. Г., Пархоменко В. С., Титов А. Т., Тепляков Т. В., Цимбалист В. Г., Татаринов А. В. Роль биогенного фактора в накоплении платины океаническими железомарганцевыми конкрециями // ДАН. 2009. Т. 426. № 5. С. 658—663. Zhmodik S. M., Belyanin D. K., Mironov A. G., Parkhomenko V. S., Titov A. T., Teplyakov T. V., Tsimbalist V. G., Tatarinov A. V. Role biogenic factor in the accumulation of platinum by oceanic ferromanganese nodules. Doklady Earth Sciences, 2009, V. 426, No. 5, pp. 658—663. (in Russian)

- Калинин Ю. А., Кужугет Р. В., Хусаинова А. Ш., Гаськова О. Л., Бутанаев Ю. В. Эволюция золота в зоне окисления месторождения Копто (Республика Тыва, Россия) // Геология и геофизика. 2022. Т. 63. № 7. С. 956—970. DOI: 10.15372/GiG2021162 Kalinin Yu. A., Kuzhuget R. V., Khusainova A. Sh., Gaskova O. L., Butanaev Yu. V. Evolution of gold in the oxidation zone of the Kopto deposit (Tuva Republic, Russia). Geology and Geophysics, 2022, V. 63, No. 7, pp. 956—970. DOI: 10.15372/GiG2021162 (in Russian)

- Калинин Ю. А., Пальянова Г. А., Бортников Н. С., Наумов Е. А., Ковалев К. Р. Механизмы агрегации и дифференциации золота и серебра при формировании золотоносных кор выветривания (на примере месторождений Казахстана) // Доклады РАН. 2018. Т. 482. № 2. С. 190—195. Kalinin Yu. A., Palyanova G. A., Bortnikov N. S., Naumov E. A., Kovalev K. R. Mechanisms of aggregation and differentiation of gold and silver during the formation of gold-bearing weathering crusts (example of deposits in Kazakhstan). Doklady Earth Sciences, 2018, V. 482, No. 2, pp. 190—195. (in Russian)

- Королев Н. М., Марин Ю. Б., Никитина Л. П., Зинченко В. Н., Шисупа У. М. Высокониобиевый рутил из верхнемантийных эклогитовых ксенолитов алмазоносной кимберлитовой трубки Катока, Ангола // Доклады РАН. 2014. Т. 454. №2. С. 207—210. Korolev N. M., Marin Yu. B., Nikitina L. P., Zinchenko V. N., Shisupa U. M. High-niobium rutile from upper mantle eclogite xenoliths of the diamond-bearing kimberlite pipe of Catoca, Angola. Doklady Earth Sciences, 2014, V. 454, No. 2, pp. 207—210. (in Russian)

- Красоткина А. О., Мачевариани М. М., Королев Н. М., Макеев А. Б., Скублов С. Г. Типоморфные особенности ниобиевого рутила из рудопроявления Ичетью (Средний Тиман) // ЗРМО. 2017. № 2 С. 88—100. Krasotkina A. O., Machevariani M. M., Korolev N. M., Makeev A. B., Skublov S. G. Typomorphic features of niobium rutile from the Ichetyu ore occurrence (Middle Timan). Proc. RMS, 2017, No. 2, pp. 88—100. (in Russian)

- Макеев А. Б., Дудар В. А. Самородки золота россыпных проявлений Приполярного Урала и Среднего Тимана // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО. 2003. № 11. С. 15—18. Makeev A. B., Dudar V. A. Gold nuggets of placer occurrences of the Subpolar Urals and Middle Timan. Vestnik of the Institute of Geology Komi SC UB RAS, 2003, No. 11, pp. 15—18. (in Russian)

- Макеев А. Б., Борисовский С. Е., Красоткина А. О. Химический состав и возраст монацита и куларита из титановых руд Пижемского и Ярегского месторождений (Средний и Южный Тиман) // Георесурсы. 2020. Т. 22. № 1. С. 22—31. DOI: 10.18599/grs.2020.1.22-31. Makeev A. B., Borisovsky S. E., Krasotkina A. O. Chemical composition and age of monazite and kularite from titanium ores of the Pizhemskoye and Yaregskoye deposits (Middle and South Timan). Georesursy. 2020, V. 22, No. 1, pp. 22—31. DOI: 10.18599/grs.2020.1.22-31. (in Russian)

- Маракушев С. А., Ковалевская А. Н., Сафронов П. П., Бородавкина О. Н., Моисеенко В. Г. Бактериальная перекристаллизация золота // Доклады АН СССР. 1989. 308 (2). С. 482—485. Marakushev S. A., Kovalevskaya A. N., Safronov P. P., Borodavkina O. N., Moiseenko V. G. Bacterial recrystallization of gold. Doklady Earth Sciences, 1989, 308(2), pp. 482—485. (in Russian)

- Николаева Л. А., Яблокова С. В. Типоморфные особенности самородного золота и их использование при геолого-разведочных работах // Руды и металлы. 2007. № 6. С. 41—57. Nikolaeva L. A., Yablokova S. V. Typomorphic features of native gold and their use in geological exploration. Ores and Metals, 2007, No. 6, pp. 41—57. (in Russian)

- Осовецкий Б. М. «Новое» золото: монография. Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т., 2016. 116 с. Osovetsky B. M. “New” gold: monograph. Perm: Perm. state national research univ., 2016, 116 p. (in Russian)

- Петровская Н. В. Самородное золото (общая характеристика, типоморфизм, вопросы генезиса). М.: Наука, 1973. 348 с. Petrovskaya N. V. Native gold (general characteristics, typomorphism, problems of genesis). Moscow: Nauka, 1973, 348 p. (in Russian)

- Попенко Г. С. Минералогия золота четвертичных россыпей Узбекистана. Ташкент: Фан, 1982. 144 с. Popenko G. S. Mineralogy of gold from Quaternary placers in Uzbekistan. Tashkent: Fan, 1982, 144 p. (in Russian)

- Соболев Н. В., Логвинова А. М., Лаврентьев Ю. Г., Карманов Н. С., Усова Л. В., Козменко О. А., Рогозин А. Л. Nb-рутил из микроксенолита эклогита кимберлитовой трубки Загадочная, Якутия // Доклады РАН. 2011. Т. 439. № 1. С. 102—05. Sobolev N. V., Logvinova A. M., Lavrentyev Yu. G., Karmanov N. S., Usova L. V., Kozmenko O. A., Rogozin A. L. Nb-rutile from microxenolite eclogite kimberlite Zagadochnaya pipes, Yakutia. Doklady Earth Sciences, 2011, V. 439, No. 1, pp. 102—105. (in Russian)

- Тиманский кряж: В 2 т. Т. 2. Литология и стратиграфия, геофизическая характеристика земной коры, тектоника, минерально-сырьевые ресурсы: Монография. Ухта: УГТУ, 2009. 460 с. Timan Ridge. In 2 volumes T. 2. Lithology and stratigraphy, geophysical characteristics of the Earth crust, tectonics, mineral resources: Monograph. Ukhta: USTU, 2009, 460 p.

- Shuster J., Reith F. Reflecting on gold geomicrobiology research: thoughts and considerations for future endeavors // Minerals. 2018. 8(9). V. 401. 12 p.

- Luvizotto G. L., Zack T. Nb and Zr behavior in rutile during high-grade metamorphism and retrogression: An example from Ivrea-Verbano Zone // Chem. Geol. 2009. V. 261. P. 303—317.

- Luvizotto G. L., Zack T., Triebold S., von Eynatten H. Rutile occurrence and trace element behavior in medium-grade metasedimentary rocks: example from the Erzgebirge, Germany // Miner. Petrol. 2009. V. 97. P. 233—249

- Reith F., Fairbrother L., Nolze G., Wilhelm O., Clode P. L., Gregg A. Parsons J. E., Wakelin S. A., Pring A., Hough R., Southam G., Brugger J. Nanoparticle factories: Biofilms hold the key to gold dispersion and nugget formation. // Geology. 2010. V. 38. P. 843—846.

- Rea M. A., Zammit C. M., Reith F. Bacterial biofilms on gold grains-implications for geomicrobial transformations of gold // FEMS Microbiol. Ecology. 2016. 92(6). P. 1—12.

- Zack T., von Eynatten H., Kronz A. Rutile geochemistry and its potential use in quantitative provenance studies // Sediment. Geol. 2004. V. 171. P. 37—58.